судебная медицина(1). Московская финансовоюридическая академия согласовано

Скачать 2.88 Mb. Скачать 2.88 Mb.

|

|

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ Согласовано Начальник УМУ ____________С.В. Щедроткина «___» _______________200__г. Дисциплина: Судебная медицина Специальность (направление): юриспруденция Форма обучения: все Вопросы для подготовки к зачету

Вопросы обсуждены и одобрены на заседании кафедры Протокол № 1 от 26 августа 2008 г. Зав. кафедрой О.Р. Афанасьева

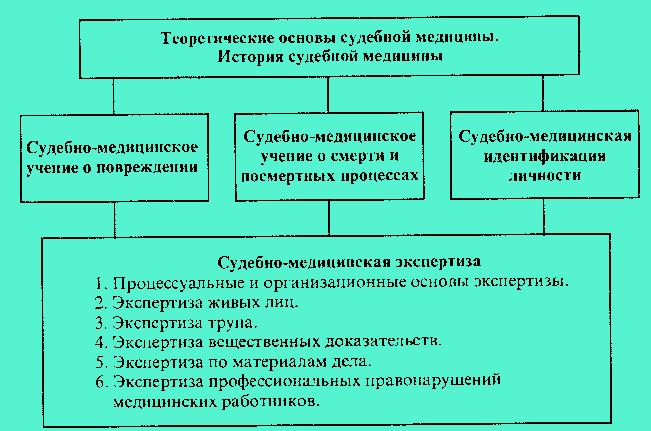

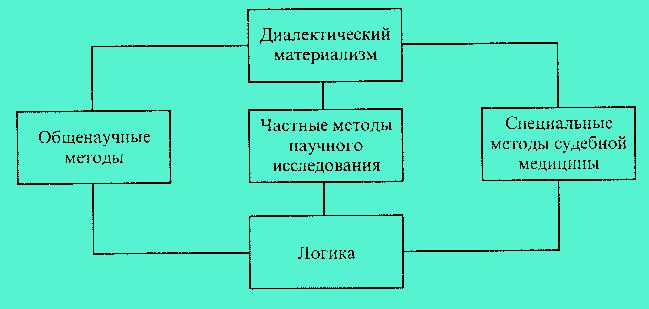

Судебная медицина — это специальная медицинская дисциплина, представляющая собой систему научных знаний о закономерностях возникновения, способах выявления, методах исследования и принципах оценки медицинских фактов, являющихся источником доказательств при проведении предусмотренного законом расследования. Но это и наука, возникшая в связи с потребностями судебно-следственной практики, развивающаяся и совершенствующаяся во имя ее целей. Практическая реализация судебно-медицинских знаний осуществляется в виде судебно-медицинской экспертизы — предусмотренного и регламентированного законом научно-практического исследования, проводимого врачом и предпринимаемого для решения конкретных медицинских вопросов, возникающих при конкретном расследовании. В процессе проведения судебно-медицинской экспертизы устанавливаются фактические данные, которые могут быть полезными для органов здравоохранения в деле профилактики различных видов смертельного и несмертельного травматизма, внезапной и скоропостижной смерти, при выявлении и изучении причин дефектов медицинской помощи и др. Объектами судебно-медицинской экспертизы являются живой человек (по юридической терминологии — живые лица), труп и различные предметы, которые служили орудиями преступления, сохранили на себе следы преступления, были объектами преступных действий, а также любые другие предметы, которые могут выступать средством обнаружения преступления (в юриспруденции все эти предметы называют вещественными доказательствами). Объекты могут быть исследованы как путем непосредственного изучения, так и опосредованно — по записям в различных документах. При проведении судебно-медицинской экспертизы используют и медицинские документы (история болезни, амбулаторная карта, медицинская книжка и др.), и немедицииские (протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра транспортного средства, справочные материалы о метеорологических условиях, гидротехнической характеристике водоемов и др.). Обычно эти документы включаются в материалы следственных и судебных дел. Отсюда и их название — "материалы дела". При проведении судебно-медицинской экспертизы материалы дела традиционно рассматриваются как четвертый объект экспертного исследования. Однако документы в основном содержат лишь отраженные сведения о трех основных объектах: живых лицах, трупах и вещественных доказательствах. Самостоятельным объектом исследования материалы дела могут стать только при проведении криминалистической экспертизы, когда необходимо установить подлинность тех или иных документов, их подделку, подчистку, дописку и др. Иначе говоря, при подозрении на изменение первичности как самого документа, так и содержащихся в нем записей. В отдельной судебно-медицинской экспертизе чаще всего исследуются, как непосредственно, так и опосредованно, несколько объектов. Например, если пострадавший умер в стационаре от колото-резаного ранения, необходимо исследовать труп, историю болезни (т. е. материалы дела), повреждения на одежде погибшего, орудие преступления — нож (т. е. вещественные доказательства). При ДТП, повлекшем гибель людей, исследуют не только трупы погибших, но и вещественные доказательства (одежду, транспортное средство и др.), и материалы дела (протокол дорожно-транспортного происшествия, протокол осмотра транспортного средства и др.). Предметом судебной медицины являются теория и практика судебно-медицинской экспертизы. Судебная медицина выявляет, изучает и находит пути решения медицинских задач, которые возникают в процессе расследования и судебного разбирательства. Совокупность возникающих при этом научных проблем составляет содержание судебной медицины. Наиболее часто в судебно-медицннской практике приходится определять причины, условия и степень вреда, причиненного здоровью человека в результате различных противоправных действий. Этот вред причиняется внешним воздействием и носит название повреждения. Как виды внешних воздействий, так и сами повреждения чрезвычайно разнообразны. Научные данные о закономерностях их возникновения, методах исследования и критериях экспертной оценки составляют содержание основного раздела судебной медицины — судебно-медииинского учения о повреждениях. При гибели людей судебно-следственные органы интересуют причины, условия и давность наступления смерти. Научные сведения, позволяющие решать эти задачи, составляют др. важный раздел судеб. мед. — судебио-медицииское учение о смерти и трупных явлениях. Одним из весьма ответственных вопросов, который подлежит разрешению при расследовании целого ряда преступлений, является установление личности подозреваемого, потерпевшего и других причастных к делу лиц. Теоретические основы установления личности по медицинским и медико-биологическим критериям составляют следующий раздел судебной медицины — судебпо-медицииская идентификация личности. Совокупность научных данных, составляющих содержание этих трех разделов судебной медицины, является теоретической базой для проведения судебно-медицинской экспертизы. Общие и специальные проблемы, определяющие процессуальную регламентацию и организацию экспертизы, поводы, правила и методы практического применения судебно-медицинских знаний, составляют содержание такого раздела судебной медицины, как судебноо-медицииская экспертиза. Следовательно, понятие "судебно-медицинская экспертиза" имеет двоякий смысл: с одной стороны, оно обозначает научно-практическое экспертное исследование, проводимое в рамках конкретного расследования, с другой — раздел судебной медицины, разрабатывающий рекомендации для практического использования судебно-медицинских знаний. Судебная медицина в своем развитии пережила ряд типичных этапов, которые были необходимыми ступенями в ее формировании как специальной медицинской дисциплины. Вначале она представляла собой разрозненные сведения, почерпнутые главным образом из других медицинских и немедицинских наук. Позднее судебные медики начали разрабатывать ряд самостоятельных задач применительно к потребностям судебно-следственной практики. Это был этап эмпирического накопления знаний. Отличительной чертой следующего этапа стал анализ судебно-медицинских знаний, формулировка основных проблем и круга входящих в них научных задач. Итог этому аналитическому этапу подвел профессор М. И. Авдеев, который в 1948 г. представил четкий перечень проблем, составляющих основное содержание судебной медицины. Сегодня судебная медицина вступила в этап синтеза судебно-медицинских знаний. Если итогом предыдущего этапа стала формулировка перечня судебно-медицинских проблем, то задача нынешнего этапа — показать судебно-медицинские знания в их связи и взаимозависимости, то есть создать единую систему предмета судебной медицины. Такая система впервые была предложена в 1985 г. автором (схема 1).  Специальный характер судебной медицины как одной из медицинских дисциплин подчеркивает система используемых ею методов научного познания.  Основой научного познания в судебной медицине является диалектико-материалистический метод. Он пронизывает все ее содержание и обеспечивает преемственную связь с другими науками, в том числе и немедиципскими. Теория и практика судебной медицины не мыслятся без постоянного и самого широкого использования общенаучных методов исследования (наблюдения, измерения, вычисления обобщения, моделирования, эксперимента и др.). Наряду с другими биологическими науками судебная медицина применяет широкий спектр частных методов научного познания: морфологических, клинических, иммуносерологических, физико-оптических, рентгенологических, фотографических, физико-химических, хроматографических, спектральных и многих других. В повседневные судебно-медицинские научные и практические исследования активно вторгаются количественные методы математико-статистического анализа. В судебной медицине разработаны и специальные методы, свойственные именно этой науке. Основными из них являются: 1) метод судебно-мсдицинскои идентификации свойств травмирующего предмета и механизма его повреждающего действия; 2) метод судсбно-медицинского отождествления личности неизвестного человека. В основе оценки результатов, полученных всеми методами исследования, лежат законы диалектической логики. Каждое положение, каждый вывод, каждый выдвигаемый тезис в научных и практических судебно-медицинских исследованиях должны быть аргументированы в соответствии со следующими логическими правилами: тезис должен быть сформулирован четко и ясно; формулировка тезиса должна быть постоянной на протяжении всего доказательства; аргументы должны быть истинными, доказанными и не противоречащими друг другу, а также не зависимыми от тезиса. В ходе доказательств должны соблюдаться общие требования к умозаключениям. Оценивая результаты проведенных экспертных исследований, применяют методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, формализации, абстрагирования и др. Раскрывая самостоятельный характер судебной медицины, необходимо указать на ее тесную связь с другими пауками. Среди них многие медицинские дисциплины (нормальная и патологическая анатомия, травматология, нейрохирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, рентгенология и др.) и немедицинские (криминалистика, судебная химия, физика, энтомология, сравнительная анатомия и др.). Наиболее тесно судебная медицина связана с юриспруденцией. Эта связь настолько прочна и органична, что можно говорить об их неотделимости, которая определяется следующими тремя позициями: 1) необходимостью применения судебно-медиципских знаний в связи с проводимым расследованием; 2) необходимостью регламентировать практическую судеб-ио-меднцинскую деятельность строгими нормами законодательства; 3) исторической неотделимостью права и судебной медицины, возникшей и развившейся для удовлетворения потребностей судебно-следственной практики.

Судебную медицину нельзя отнести к числу древнейших медицинских наук, несмотря на то что исторические памятники донесли до нас отдельные случаи привлечения врачей в качестве сведущих лиц для решения специальных вопросов в суде. Известно, что еще Гиппократ (460—370 гг. до н. э.) приглашался к осмотру ребенка с целью определить возможность его происхождения от конкретного мужчины. Врач Антистий исследовал труп убитого Юлия Цезаря (44 г. до н. э.) и обнаружил на его теле 23 раны, из которых вторую рапу на груди признал смертельной. В ранние и средние века не было общественно-социальных предпосылок для формирования судебной медицины в качестве научной дисциплины. Это становится понятным, если проследить историю судебной медицины параллельно с эволюцией права. Судебно-медицинские знания не были нужны ни в первобытно-общинном обществе, в котором решал споры и определял виновных вождь племени или совет старейшин, ни в рабовладельческом — с абсолютными правами рабовладельцев на жизнь рабов, ни в 41еодальном — где мистика и схоластика предпочитались научному знанию, а доказательство вины сводилось к признанию, которое весьма нередко вырывалось у несчастных людей жестокими и изощренными пытками. На рубеже феодальной и капиталистической 4юрмаций в законодательстве некоторых западноевропейских стран появляются первые, преимущественно внешние, атрибуты демократии. К участию в судопроизводстве приглашаются врачи (Уголовное положение Карла V, 1532). Медицинские знания начинают обобщаться применительно к судебной практике. К этому времени относятся первые труды Амбруаза Паре о судебно-медиципской трактовке повреждений, бальзамировании трупов и врачебных заключениях (1575), Фортунато Фиделиса — о заключениях врачей (1602) и Паоло Закхеа, издавшего в 1621 г. фундаментальное руководство "Судебно-медиципские вопросы", где впервые стало употребляться сочетание слов "судебная медицина". Россия была одной из первых стран, где роль врача в судебном процессе была закреплена законом. Артикул 154-й Воинского устава Петра I (1716) предписывал в случаях травматической смерти лекарям "определить, которые бы мертвое тело взрезали и подлинно разыскали, что какая причина к смерти его была". С 1733 г. проведение судебно-мсдицинских освидетельствовании и вскрытии возлагалось на штадт-физиков, а позднее — на лекарей физикатов (медицинских контор), которые, кроме того, выполняли санитарно-эпидемиологические и некоторые другие функции. В 1797 г. создаются врачебные управы. В положении об этих учреждениях содержались "Генеральные правила до врачебно-судной науки относящиеся", в которых устанавливался порядок судебно-медицииских вскрытии. В 1829г. было утверждено "Наставление врачам при судебном осмотре и вскрытии мертвых тел", составленное профессорами Петербургской Медико-хирургической академии И. В. Бу-яльским, С. А. Громовым и А. П. Нелюбиным. В основу наставления вошли работы И. В. Буяльского об исследовании трупов и А. П. Нелюбина об исследовании отравлений, опубликованные в 1824г. в Военно-мед. журнале. В 1842г. вышел "Устав судебной медицины", определивший организацию судебно-медицинской службы в России. Судебная реформа 1864 г. сделала суд в России гласным, открытым и публичным. Врач, выступающий в суде и подвергающийся допросу судом, прокурором и защитой, должен был быть достаточно сведущим в вопросах судебной медицины. Это потребовало уделять большее внимание накоплению научных судебно-медицинских знаний и экспертной подготовке врачей. Начало преподавания судебной медицины в России относится к 1755 г., когда в Московском университете доктор Эразмус начал читать лекции по основам "медико-судной науки". Первая в России кафедра судебной медицины была создана в Петербургской Медико-хирургической академии в 1798 г. Затем подобные кафедры организовали в Дерптском (1802) и Московском университетах (1804), а позднее также в Харьковском, Казанском, Киевском, Новороссийском, Томском и Саратовском университетах. Первый отечественный учебник по судебной медицине для врачей принадлежит перу профессора С. А. Громова, он увидел свет в 1832 году. а первый отечественный учебник судебной медицины для юристов был написан Г. И. Блосфельдом в 1847 году. Судебно-медицннская служба Советской Республики была организована в 1918 г. Уже в 1919г. были изданы основные руководящие и инструктивные документы, определившие единый порядок и правила судебно-медицинской экспертизы. В 1939 г. Совет Народных Комиссаров принял постановление "О мерах по укреплению и развитию судебно-медицинской экспертизы в СССР". В нем излагались требования, направленные на повышение качественного уровня судебно-медицинских экспертиз, научных исследований и преподавания судебной медицины в вузах страны. С 1958 г. регулярно издается журнал "Судебно-медицин-ская экспертиза". Первое научное общество судебных медиков создано в 1916г. в Петрограде, затем они появились в Ростове-иа-Дону и Москве. С 1947 г. Активно функционирует Всесоюзное (позднее — Всероссийское) научное общество судебных медиков. Создана стройная система подготовки судебно-медицинских экспертов на базе институтов усовершенствования врачей. 21 октября 1943 г. была образована самостоятельная система судебно-медицинской экспертизы Вооруженных Сил, которую возглавил профессор М. И. Авдеев. В период Великой Отечественной войны в ее структуру входили судебно-медицинские лаборатории фронтов и судебно-медицинские эксперты армий. Во время войны специалисты военных судебно-медицинских лабораторий принимали активное участие в расследовании зло деяпий фашистов на оккупированной территории. Интернациональная судебно-медицинская экспертная комиссия под председательством Главного судебно-медицинского эксперта 1-го Украинского фронта Ф. Ф. Брыжина провела громадную работу в концентрационном лагере Освенцим. Выводы комиссии были представлены в Нюрнберге Международному трибуналу в качестве одного из доказательств вины главных военных преступников... В настоящее время в России имеется около 90 крупных судебно-медицинских учреждений. Кафедры судебной медицины созданы во всех медицинских вузах. Судебная медицина преподается в юридических институтах и на юридических факультетах всех российских университетов. |