лог сист. 1. Теоретические основы характеристики и свойств логистической системы 6

Скачать 385.2 Kb. Скачать 385.2 Kb.

|

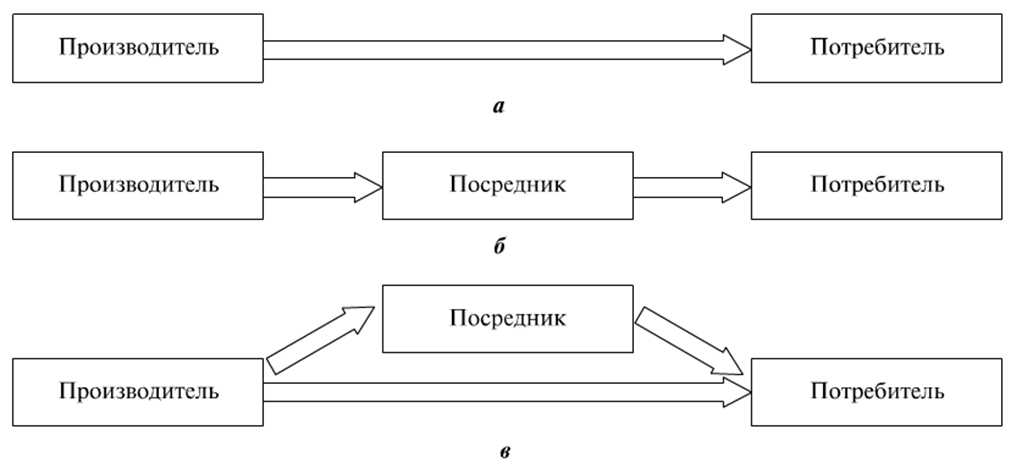

1.2 Классификация и виды логистических системНа практике существует значительное разнообразие и множество логистических систем, которые необходимо упорядочить и классифицировать. В зависимости от уровня сложности объектов управления в логистической системе и целей их построения все системы делятся на три группы: макро-, мезо- и микрологистические (Приложение А). Макрологистическими являются системы, назначением которых не является извлечение прибыли или достижение каких-либо других корпоративных целей организации бизнеса, создаваемые на уровне территориального или административно-территориального образования для решения социально-экономических, экологических, военных и других задач подобного рода. Макрологистические системы могут быть классифицированы по нескольким признакам: административно-территориального деления страны (различают районные, городские, региональные (областные и краевые), межрегиональные, республиканские, межреспубликанские, федеральные виды). По объектно-функциональному признаку могут быть выделены макрологистические системы для группы предприятий одной или нескольких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные (межотраслевые), транспортные, военные, институциональные и т. п. Критерии формирования макрологистических систем определяются экологическими, социальными, военными, политическими и другими целями. Целями построения макрологистических систем может быть формирование межотраслевых материальных балансов; размещение на заданной территории объектов отраслевой логистической инфраструктуры (складских комплексов, грузовых терминалов, логистических центров); координация работы различных видов транспорта в транспортных узлах; обеспечение материальными ресурсами инфраструктуры крупного мегаполиса и т. п. Типичными задачами внешних логистических систем являются рациональная организация движения материальных ресурсов и готовой продукции в товаропроводящих сетях, оптимизация затрат, связанных с логистическими операциями отдельных звеньев логистической системы, и общих затрат, сокращение времени доставки материальных ресурсов и готовой продукции и времени выполнения заказов потребителей, управление запасами материальных ресурсов и готовой продукции, обеспечение высокого уровня качества сервиса. На уровне макрологистики выделяют три вида логистических систем (Рисунок 2): Логистические системы с прямыми связями. В них материальный поток проходит непосредственно от производителя продукции к ее потребителю, минуя посредников; Эшелонированные логистические системы. В таких системах на пути материального потока есть хотя бы один посредник; Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от производителя продукции к ее потребителю может осуществляться как напрямую, так и через посредников. Необходимо отметить один важный момент. Система снабжения производителя материальными ресурсами (система закупок) представляет собой частично или полностью систему сбыта продукции поставщика (группы поставщиков). Принципиальным вопросом является место передачи прав собственности на товар (материальные ресурсы) от поставщика производителю, который выступает для поставщика конечным потребителем. Условия передачи прав собственности обычно закрепляются в договоре поставки (купли-продажи) материальных ресурсов. При этом могут возникать определенные конфликтные ситуации, связанные с различиями в логистических стратегиях и задачах поставщиков и фирмы-производителя готовой продукции. На практике это часто приводит к тому, что производитель вынужден создавать собственные логистические структуры закупок материальных ресурсов, отличные от распределительных систем поставщиков. Подобные логистические структуры, состоящие из звеньев логистической системы, выполняющих различные логистические операции и функции по транспортировке, складированию, хранению, грузопереработке, вместе с товаропроводящей сетью поставщиков (или ее частями) составляют внешнюю логистическую систему, часто называемую логистической системой снабжения (закупок) фирмы-производителя. Одна из важных задач логистического менеджмента в такой логистической системе — координация логистических функций и согласование целей с поставщиками и посредниками. Примерами макрологистических систем являются транспортный комплекс страны, региональные транспортно-логистические системы, логистические центры (городов, территорий, регионов) и т.п. Опыт формирования макрологистических систем показывает, что транспортные расходы при этом сокращаются на 7–20%, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и хранение материальных ресурсов и готовой продукции – на 15–30%, а общие логистические издержки – на 12–35%.  а — с прямыми связями; б — эшелонированная; в — гибкая Рисунок 2 - Принципиальные схемы логистических систем различных видов Передача функций обеспечения и сбыта торговым посредникам позволяет организациям-производителям почти в 3 раза сократить собственные расходы на эти цели, ускорить оборачиваемость оборотных средств на 20–40%, снизить запасы продукции на 50–100%. Микрологистические системы относятся, как правило, к определенной организации бизнеса, например, к предприятию — производителю товара (ассортимента товаров), и предназначены для управления и оптимизации материальных и связанных с ними потоков (информационных, финансовых) в процессе производства и (или) снабжения и сбыта. Соответственно, различают внутренние (внутрипроизводственные), внешние и интегрированные микрологистические системы. В приложении Б представлена схема микрологистической системы предприятия, на которой показаны основные функциональные области логистики, виды потоков, проходящих внутри логистической системы, а также основные логистические функции, которые выполняются в каждой из сфер логистики предприятия. Целью создания микрологистических систем (на уровне организации бизнеса) является поддержание корпоративной стратегии компании с оптимальными затратами ресурсов, связанными с управлением основными и сопутствующими потоками. На уровне микрологистики системы можно классифицировать последующим признакам: Объект управления; Сектор бизнеса (специализация компании); Организация бизнеса. По признаку объекта управления микрологистические системы можно разделить на четыре группы: Промышленных предприятий (если объектом управления является материальный поток); Торговых компаний (если объектом управления является товарный поток); Сервисных компаний (если объектом управления являются услуги); Смешанные логистические системы, в которых присутствуют основные потоки двух типов. В зависимости от отраслевой специализации выделяют следующие логистические системы: Промышленных компаний (машиностроительных предприятий, химических компаний, металлургических заводов, строительных предприятий и т. д.); Торговых компаний (промышленных дистрибьюторов, дистрибьюторов фармацевтической продукции, дистрибьюторов продуктов питания и т. д.); Сервисных компаний, предоставляющих услуги: туроператоров, рекламных агентств, консалтинговых фирм, транспортных компаний, страховых компаний и т. д. Важным признаком классификации является и сектор бизнеса, в котором работает предприятие. Сектор бизнеса оказывает существенное влияние на его деятельность, особенно при использовании электронной коммерции. В настоящее время в области электронной коммерции выделяют два сектора: В2В (business to business) и В2С (business to customer). В зависимости от того, кто является конечным потребителем продукции и/или услуг сектора бизнеса—другая организация бизнеса или индивидуальный потребитель, реализуются разные концепции, технологии и логистические стратегии. Микрологистические системы могут быть детализированы и до производственного (структурного) подразделения предприятия, например, цеха, участка или отдельного рабочего места. Однако в дальнейшем мы будем рассматривать подобные логистические системы только на уровне всего предприятия — изготовителя продукции. Выделение базисных и ключевых логистических функций привело к появлению внешних логистических систем физического распределения (дистрибьюции), снабжения (закупок) и др. Соответственно в западной и отечественной экономической литературе были предприняты попытки исследования подобных систем и их задач в рамках закупочной, распределительной, сбытовой логистики. Однако в полной мере концепция бизнес-логистики в современном понимании была реализована при появлении интегрированных логистических систем, синтез которых базировался на интегральной парадигме логистики. С позиций данной парадигмы границы, интегрированной микрологистической системы определяются производственно-распределительным (логистическим) циклом, включающим процессы закупки материальных ресурсов и организации снабжения, внутрипроизводственные логистические функции, логистические операции в распределительной системе, при организации продаж готовой продукции потребителям и послепродажном сервисе. С позиций общей теории управления, в частности по аналогии с автоматизированными системами управления (АСУ), логистическую систему как на микро -, так и на макроуровне можно представить в виде синергии субъекта и объекта логистического управления, поддерживаемую комплексом обеспечивающих подсистем (Приложение В). При таком подходе в большинстве реально функционирующих логистических систем реализуется кибернетический принцип «следящей» системы управления. Согласно этому принципу субъект (управляющая система) непрерывно отслеживает выходные параметры материальных (информационных, финансовых) потоков, сравнивая их с заданной настройкой, определяемой целевой функцией и ограничениями, накладываемыми на управление в логистической системе. Другим важным условием формирования систем заказов и поставок продукции для государственных нужд является участие в них логистико-посреднических организаций, что будет способствовать усилению их роли в процессе товародвижения и повышению эффективности логистической деятельности. Организация управления товародвижением в России охватывает решение задач и координационные функции, выполняемые органами управления, и структуризацию этих функций. Задачами государственных структур на федеральном и региональном уровнях управления следует считать: разработку и реализацию государственной научно-технической политики развития процессов товародвижения и товаропроводящей сети, формирование инфраструктуры товарного рынка; инициирование развития экономических методов управления; координацию процесса товародвижения и деятельности субъектов товарных рынков по организации и осуществлению товародвижения. Для решения этих задач федеральные и региональные органы власти должны выполнять следующие основные функции: Составление прогнозов развития товаропроводящей сети, имеющей приоритетное значение для обеспечения хозяйственных связей — внутри- и межрегиональных, со странами ближнего и дальнего зарубежья; Прогнозирование внедрения новейших форм, методов и технологий товародвижения при прямых хозяйственных связях между товаропроизводителями и потребителями и при использовании складских предприятий логистических посредников; Формирование информационных систем обеспечения процессов товародвижения и функционирования товаропроводящей сети; Обоснование и разработка межведомственных положений и инструкций по эффективному применению экономических нормативов для регулирования процессов товародвижения; Подготовка совместно с транспортными структурами предложений по введению дифференцированных транспортных тарифов для стимулирования рационализации перевозок; Разработка предложений по инвестиционной политике в области развития транспорта и товаропроводящей сети; Разработка рекомендаций по схемам рационализации внутри- и межрегиональных перевозок; Обоснование целесообразности использования эффективных вариантов товародвижения через складские объекты для устранения нерациональных перевозок и повторных перевалок продукции; Координация деятельности субъектов товарных рынков по организации и осуществлению товародвижения; Разработка мероприятий по обеспечению координации деятельности складских предприятий логистических структур, транспортных терминалов и производственных складов; Подготовка предложений и методических рекомендаций по развитию структур по организации и координации процессов товародвижения (логистических структур), а также новых форм посреднических организаций, специализирующихся на логистическом обслуживании производства; Анализ и подготовка предложений по организационной структуре в системе оптово-посреднических предприятий, их селективная финансовая поддержка и участие в ценообразовании на оказываемые ими услуги. Организация государственного управления товародвижением должна быть построена на программной основе. Федеральные программы должны предусматривать цели управления процессами товародвижения, систему экономических, правовых и организационных мер по государственной поддержке их проведения, методы контроля за выполнением этих программ. Разработка таких программ позволит реализовать различные методы государственного воздействия на процессы товародвижения и функционирование инфраструктуры товарных рынков: государственного прогнозирования, косвенного управления, научно-методического обеспечения развития и координации процессов товародвижения, прямого управления. В последние годы среди специалистов по логистике получил распространение термин «мезологистические системы». Это связано с тем, что в течение последних десятилетий в экономике наиболее развитых стран и в мировом хозяйстве в целом наблюдается информационная структуризация среднего звена как следствие происходящей трансформации эволюционного технологического уклада мирового рынка (особенно начиная с 1980-х годов) — образуются мощные конгломераты — финансово-промышленные группы (корпорации) как национальной, так и транснациональной (ТНК) ориентации. Процесс образования подобных конгломератов разного уровня получил название корпоратизации. Хозяйственная деятельность корпораций отличается от микро- и макроэкономики, образуя область среднего звена экономики — мезоэкономику. Таким образом, мезологистические системы формируются в основном транснациональными корпорациями (ТНК), финансово-промышленными группами (ФПГ), крупными холдингами, или, как их называют в зарубежной литературе, глобальными логистическими системами, или глобальными цепями поставок. Зачастую их звенья и структурные подразделения размещаются на территории двух и более стран или континентов. Четкость функционирования мезологистики особенно важна, если учесть двойственную природу мезоэкономики. На рынке конечных товаров экономика корпораций носит конкурентный, рыночный характер. Внутренняя структура корпорации носит системный плановый характер. Успешная деятельность корпораций демонстрирует целесообразность взаимопроникновения и успешного дополнения рыночной и плановой систем. Соответственно, по системному принципу строится и логистика корпорации, которая, естественно, отражает ее стратегические цели. |