1. Теоретические основы криминалистической дактилоскопии 5

Скачать 1.2 Mb. Скачать 1.2 Mb.

|

|

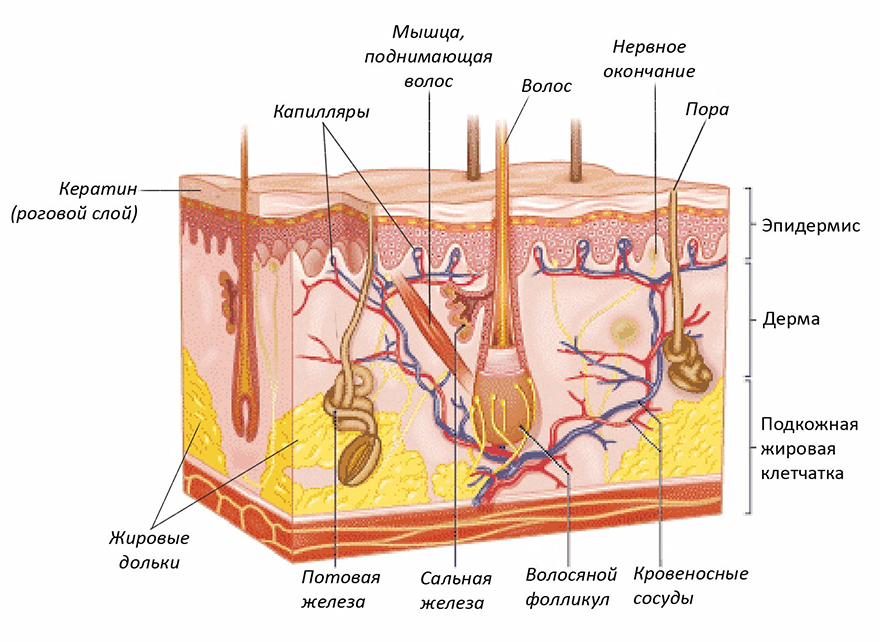

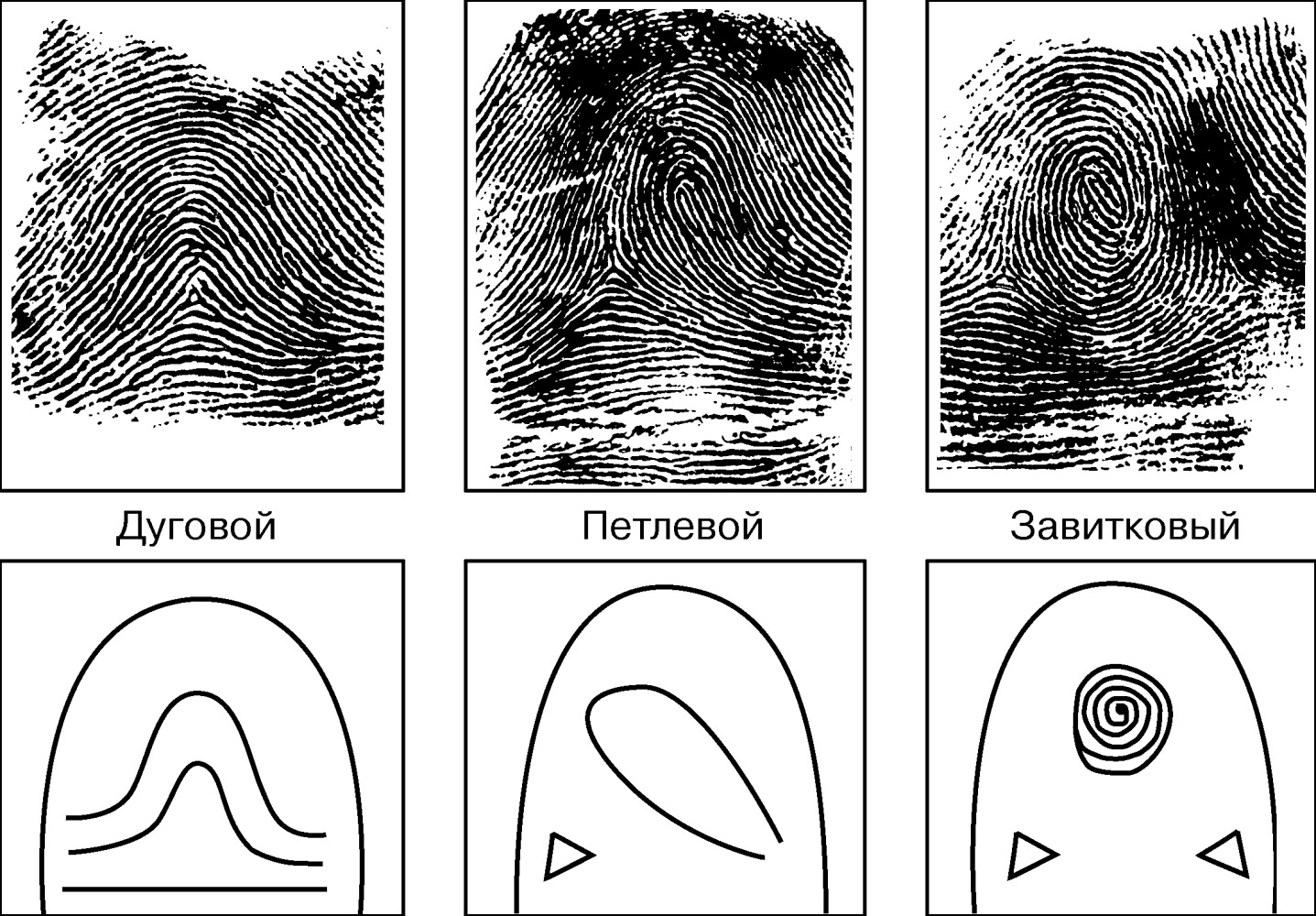

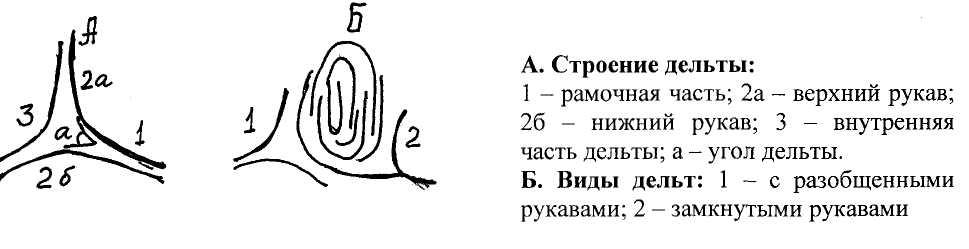

Введение 3 1. Теоретические основы криминалистической дактилоскопии 5 1.1. Понятие дактилоскопии и её криминалистическое значение 5 1.2. Характеристика следов рук и строение кожного узора ладонной поверхности 9 1.3. История возникновения и развития дактилоскопии 16 2. Актуальные проблемы при проведении криминалистической дактилоскопии 23 2.1. Проблемы правового регулирования дактилоскопической идентификации личности 23 2.2. Методы обнаружения, фиксации и изъятия следов пальцев рук 27 2.3. Использование АДИС в современной правоохранительной системе 34 2.4. Анализ проблем практики дактилоскопической экспертизы 44 3. Пути решения проблем при проведении криминалистической дактилоскопии 53 Заключение. 56 Список использованных источников 59 Приложения 62 Введение В современных условиях борьбы с различного рода преступлениями всё большее значение приобретает сложный процесс исследования доказательств. Дактилоскопическая экспертиза является наиболее распространенным видом исследования, возникающего на основе непосредственных действий преступников при совершении неочевидных преступлений. Как правило, такие ситуации возникают при расследовании убийств, разбойных нападений, грабежей, краж, при обнаружении огнестрельного оружия, дорожно-транспортных происшествиях, изготовлении запрещенной продукции, и здесь доказательственное значение дактилоскопической экспертизы в расследовании и раскрытии преступлений, трудно переоценить. Актуальностью темы является то, что следы папиллярных узоров пальцев и ладоней рук, оставленные на месте совершения преступления, являются наиболее распространенным и ценным источником информации о личности преступника. Это обусловлено их хорошо выраженной индивидуальностью и неизменяемостью. Следы рук человека – это наиболее обширная группа следов, изымаемых практически по всем категориям уголовных дел. Использование этих следов для решения диагностических и идентификационных задач позволяет получить важную доказательственную и ориентирующую информацию. Одним из важнейших факторов, предопределяющих успех и эффективность применения дактилоскопии, является уровень ее информационного обеспечения. Практика борьбы с преступностью показывает, что ее эффективность находится в прямой зависимости от используемых в ней средств и методов. В настоящее время отпечатки пальцев используются не только в криминологии, но и в электронных считывающих устройствах, которые сканируют и допускают к конфиденциальной информации. Данный вид защиты персональных данных намного лучше и практичнее, чем защита данных с помощью пароля, графических символов. Главным является то, что рельеф пальцев рук можно уничтожить, но подделать невозможно. Кроме того, появление новых направлений и новых возможностей в дактилоскопических исследованиях коренным образом меняет структуру этого раздела криминалистической техники, наполнение и взаимосвязь ее отдельных элементов. Указанные изменения требуют системного анализа накопленной информации. Основной целью исследования криминалистической дактилоскопии является формирование целостного представления о следах рук и ее роли в раскрытии и расследовании преступлений. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1. Дать понятие дактилоскопии, раскрыть её криминалистическое значение. 2. Рассмотреть классификацию папиллярных узоров и детали его строения. 3. Исследовать историю возникновения и развития дактилоскопии. 4. Изучить методы выявления, фиксации и изъятия отображений папиллярных узоров человека. 5. Выявить основные актуальные проблемы теории и практики проведения дактилоскопической экспертизы. 6. Предложить пути решения проблем, возникающих при проведении криминалистической дактилоскопии. Предметом исследования данной работы являются закономерности, лежащие в основе теории и практики использования папиллярных узоров человека в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, а также в формировании на их основе единого комплекса знаний, адекватного современному развитию дактилоскопии, целостного направления в криминалистической науке и практике. Объектом исследования является система использования специальных познаний о криминалистически значимых характеристиках папиллярных узорах в процессе установления личности человека при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. 1. Теоретические основы криминалистической дактилоскопии 1.1. Понятие дактилоскопии и ее криминалистическое значение Дактилоскопия – отрасль криминалистики, изучающая строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников. Современная дактилоскопия основывается на трех важных особенностях кожных узоров – их индивидуальности, неизменности и возможности сопоставления [7, с. 251]. Рассматривая папиллярные узоры пальцев рук, как объекты криминалистического исследования, необходимо назвать те свойства, на которых основывается применение папиллярных узоров в криминалистике. Каждая поверхность ладоней рук отличается по своему строению от остальной поверхности кожи человека тем, что здесь имеется своеобразный рельеф, состоящий из мелких бороздок. На ладонной поверхности рук, подошвах ног и на некоторых других участках тела верхний слой дермы образует сосочки, выстроенные прерывистыми рядами (сосочковый слой дермы). В сосочки входят капилляры – мельчайшие кровеносные сосуды, многочисленные нервные окончания. Основными свойствами папиллярного узора являются индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость [17, с. 72]. Индивидуальность состоит в том, что каждый человек имеет рисунок узора, свойственный только ему. Это обусловлено особенностями анатомического строения и биологических функций кожи, а также генетическим своеобразием человека. Даже у однояйцовых близнецов совокупность деталей кожных узоров никогда не повторяется. Более чем за сто лет в мировой практике дактилоскопирования не выявлено ни одного случая совпадения всех деталей кожного узора у разных людей [7, с. 407]. Детали не повторяются и на разных пальцах у одного человека. Устойчивость означает, что «папиллярный рельеф на подушечках пальцев человеческого зародыша образуется на 3-4 месяце его внутриутробного развития, сохраняется в течение всей жизни и в большинстве случаев после смерти человека, до разложения кожной ткани» [17, с. 81]. Восстанавливаемость гарантирует полное возобновление узора в случае повреждения верхнего слоя кожи (эпидермиса). При глубокой травме дермы (собственно кожи) образуются шрамы или рубцы, которые даже увеличивают количество индивидуализирующих признаков. Важной характеристикой кожного покрова является способность отображаться на тех предметах, которых касался человек. Образование отпечатков пальцев, ладоней, стоп происходит независимо от его воли и желания, поскольку обусловлено физиологическими свойствами кожи: ее поверхность всегда покрыта потожировыми выделениями, которые и прилипают к следовоспринимающим поверхностям [13, с. 161]. Состав пота многократно исследовался, что позволило рекомендовать разнообразные способы выявления невидимых следов пальцев с учетом действия реактивов на различные вещества, входящие в пот. Данные рекомендации излагаются в пособиях по трасологии, в специально посвященных этому вопросу работах. Норма права (ст. 74 УПК РФ) к источникам доказательств в уголовном судопроизводстве помимо всего остального относит и вещественные доказательства, т.е. материальный след преступления или преступника [3]. Р.С. Белкин отмечает, что вещественными доказательствами являются предметы, которые служили орудиями преступления или сохранившие на себе следы преступления или были объектом преступных действий и все другие предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению обвинения [7, с. 31]. Исходя из приведенного определения следы отображения, в том числе и следы рук, которые при раскрытии и расследовании преступлений, в ходе производства осмотра места происшествия, или других следственных действий (обыск, проверка показаний на месте и т.д.), обнаруживаются и используются чаще, чем другие следы. Таким образом, к вещественным доказательствам относятся следы рук человека, называемые «немыми свидетелями», которые изучаются дактилоскопией. По мнению Н.П. Майлис, дактилоскопия – «это раздел трасологии, изучающий строение и свойства кожных узоров человека с целью использования их отображений для отождествления человека, его регистрации и розыска преступника. Данную точку зрения, в принципе, разделяет и Р.С. Белкин, но с некоторым более расширенным толкованием: «Дактилоскопия – это раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия» [7, с. 29]. Как выше упомянули, слово «дактилоскопия» происходит от греческих слов «дактилос» (палец) и «скопио» (смотрю) и полностью переводится как «пальцерассмотрение». Предметом дактилоскопической экспертизы является установление лица, оставившего отпечатки пальцев рук на месте происшествия, а также времени и условий следообразования. Объектами дактилоскопической экспертизы являются следы рук (папиллярные узоры пальцев и ладонной поверхности рук), а также подошв ступней человека. Следы рук человека имеют криминалистическое значение. По ним можно: - идентифицировать человека по отображениям узоров папиллярных линий; - провести предварительное исследование. При установлении несовпадения общего строения узора исключается факт оставления обнаруженного следа конкретным лицом; - установление особенностей руки, оставившей след (например, отсутствие пальцев, наличие шрама, иных повреждений); - приблизительно (ориентировочно) определить возраст человека, оставившего след; - определить некоторые элементы механизма совершения преступления (например, каким образом человек держал оружие) [7, с. 56]. Как утверждает С.А. Роганов, приблизительно определить возраст можно по количеству папиллярных линий, умещающихся на определенном отрезке папиллярного узора - 0,5 см: 12-13 линий - дети в возрасте 8-12 лет; 10-12 линий - подростки; 9-10 линий - взрослые люди [15, с. 42]. Относительно приблизительного определения возраста человека по количеству папиллярных линий, согласно обозначенным расчетам, точку С.А. Роганова разделяет В.И. Ивашков: «В криминалистической литературе описаны некоторые рекомендации при решении таких задач, но, как свидетельствует экспертная практика, они недостаточно надежны и требуют своей дальнейшей разработки». Практикой установлено, что среди всех следов-отображений следы рук используются наиболее часто и успешно. Это объясняется тем, что при совершении многих преступлений невозможно избежать прикосновения к различным предметам окружающей среды. Кроме того, в силу специфических свойств, следы рук легко остаются на месте происшествия и обычно без особых на то сложностей легко могут быть обнаружены и изъяты с последующим использованием в качестве вещественных доказательств по делу. Их криминалистическое значение определяется еще и тем, что они содержат признаки, по которым может быть непосредственно идентифицирован конкретный оставивший их человек. Такая возможность обеспечивается благодаря важнейшим свойствам папиллярных узоров: индивидуальность (каждый человек имеет только ему свойственный узор); относительная устойчивость (с момента рождения человека до конца его жизни папиллярные линии сохраняются неизменными); восстанавливаемость (папиллярные линии восстанавливаемость в прежнем состоянии после различных повреждений); адгезивность, т.е. прилипаемость потожирового вещества к различным поверхностям. Все эти свойства определяются анатомическим строением кожи [7, с. 208]. 1.2. Характеристика следов рук и строение кожного узора ладонной поверхности Объекты дактилоскопической экспертизы - следы рук человека (папиллярные узоры) используются наиболее часто и достаточно эффективно. Обнаруженные, правильно зафиксированные, предварительно тщательно исследованные и изъятые в ходе осмотра места происшествия следы рук непременно дают возможность раскрыть преступление даже по истечении длительного времени с момента его совершения. Успех работы по следам рук зависит от многих факторов, среди которых основными считаются: обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъятие следов рук в процессе производства следственного действия и, прежде всего осмотра места происшествия [9, с. 45]. Следы рук, оставляемые на месте происшествия, классифицируются, как предлагает Ивашков В. А., по следующим основаниям: 1. По характеру изменений, возникших на следовоспринимающем объекте: - объемные, т.е. вдавленные - изменение рельефа поверхности; - поверхностные - изменение цвета и структуры поверхности при неизменности рельефа - образуются в результате нанесения на поверхность объекта различных веществ, покрывающих папиллярный узор (пот, жир, красящие вещества, кровь и т.д.) или отслоения с поверхности предмета; поверхностные следы могут быть позитивными и негативными; - внедрившиеся - впитывание вещества следа поверхностью объекта, в результате чего изменяются его физико-химические свойства. 2. По особенностям взаимодействия объектов следообразования: - статические - образованные на поверхности объекта; - динамические - образованные при скольжении на поверхности объекта (такой механизм характерен для образования мазков, непригодных для идентификации личности). 3. По оптическим свойствам следообразующего вещества: - бесцветные - образованные потожировым веществом (такие следы составляют 95% следов рук, изымаемых при осмотре мест происшествий); - окрашенные - образованные красителями, находящимися на поверхности папиллярного узора в момент следообразования. 4. По визуальному восприятию: - видимые - окрашенные, вдавленные, поверхностные-отслоения; - маловидимые - поверхностные, слабоокрашенные, потожировые, а также окрашенные следы, цвет которых слабо отличается от цвета поверхности; - невидимые (латентные) - внедрившиеся, потожировые на матовых и шероховатых поверхностях [15, с. 98]. Ладонная поверхность руки, а также подошва стопы покрыта папиллярными линиями - линейными возвышениями незначительной высоты и ширины, разделяемыми бороздками. На коротких участках папиллярные линии бывают прямыми, на значительном протяжении они изгибаются, образуя сложный узор различных типов и видов [9, с. 39]. Научное обоснование отождествления (идентификации) человека по следам рук непосредственно связано с анатомическими особенностями строения кожного покрова человека. Универсальность и многофункциональность кожного покрова основывается на особенностях его строения. В соответствии с рисунком 1 – наша кожа состоит из 3 важнейших слоёв каждый из которых выполняет собственную функцию: Эпидермис – это наружный слой кожи, который состоит из ороговевших (отмерших) клеток кожи. В удаленных от поверхности слоях эпидермиса клетки живые. Они активно делятся и совершают медленное движение к поверхности, где со временем заменяются на ороговевшие, затем и отшелушиваются. Дерма кожи имеет два слоя: сетчатый и сосочковый. Первый состоит из сплошной ткани, а второй слой составлен из разнообразных по форме и величине возвышений. На одних частях тела эти возвышения на поверхность эпидермиса почти не выступают, и кожа здесь кажется гладкой. На других (ладонных поверхностях кистей рук) они заметно выступают и образуют линейные возвышения в виде гребешков, которые и называются папиллярными линиями, т.е. сосочковые. Дерма – это внутренний слой кожи, в котором также расположены функциональные кожные железы, благодаря которым из организма выводятся избытки солей и влаги: потовые и сальные, вырабатывающие пот и кожное сало соответственно. Гиподерма – подкожный жировой слой, который защищает нас как от избыточного холода, так и от избыточного тепла, а кроме того значительно смягчает повреждения от ударов [17, с. 214].  Рисунок 1 – Кожный покров человека. Папиллярные линии отделены одна от другой бороздками (углублениями) шириной в пределах от 1,2 до 0,4 мм. Располагаясь в виде потоков, папиллярные линии и бороздки образуют узоры различной формы и сложности, получивших название папиллярных линий. Здесь следует заметить, что форма папиллярных узоров у обезьян приближается к форме узоров, присущих человеку. Ладонная поверхность руки содержит несколько групп признаков, позволяющих идентифицировать человека [20, с. 28].  Рисунок 2 – Строение ладонной поверхности руки. 1) флексорные линии (сгибательные); 2) «белые линии» (линии Бакариуса); 3) папиллярные линии; 4) тонкие линии; 5) рубцы (шрамы); 6) поры. В соответствии с рисунком 2 – Флексорными линиями называются крупные складки кожи в местах сгиба ладони и между фалангами пальцев. Рекомендуется их использовать в качестве ориентирующих и вспомогательных признаков. Флексорные линии имеют многочисленные микродетали, которые при микроскопическом анализе могут быть использованы в качестве идентификационных признаков. «Белые линии» - мелкие складки кожи, которые расположены на ладонной поверхности руки и фалангах пальцев. Морфологическая природа таких линий окончательно пока не выяснена, но как предполагают И.Б. Воробьева и Н.П. Маланьина, они образуются под влиянием движения мышц в тех местах, где слабо развита подкожно-жировая клетчатка. На ногтевых фалангах белые линии встречаются реже, на пальцах правой руки - чаще, чем на левой [20, с. 32]. Около 80% белых линий сохраняются долго, не меняя размеры и формы, но в ряде случаев такие линии в течение одного – двух месяцев могут появиться, исчезнуть или изменить свою форму и размеры. Отсутствие устойчивости вынуждает использовать их в качестве вспомогательных идентификационных признаков. Но когда они видны и в следе, и на оттисках, экспериментально полученных, то они могут быть использованы для идентификации. Папиллярные линии – это линейные возвышения, небольшие по ширине и высоте. Они имеют наибольшее идентификационное значение, располагаются по всей ладонной поверхности и разделяются мелкими бороздками. Папиллярные линии изгибаются и образуют сложные построения, называемые папиллярными узорами. Классификация папиллярных узоров строится на основе строения и своеобразия папиллярных линий, образующих рисунок. Они делятся на типы и виды. По типам узоры подразделяются на три разновидности: дуговые, петлевые и завитковые в соответствии с рисунком 3.  Рисунок 3 – Типы папиллярных линий. 1. Дуговые узоры (частота встречаемости 5%) состоят из двух потоков папиллярных линий и не имеют дельты. Папиллярные линии расположены поперек подушечки пальца, изгибаются в средней его части в виде дуги, которая своей вершиной обращена в сторону кончика пальца. В соответствии с рисунком 4 – Дельта папиллярного узора – это его деталь, которая образуется сближением трех потоков папиллярных линий и имеют вид треугольника.  Рисунок 4 – Дельта папиллярного узора. 2. Петлевые узоры (частота встречаемости 65%) состоит не менее чем из трех потоков папиллярных линий и одной дельты. Основной поток линий идет с одной стороны пальца, изгибается подобно петли и затем возвращается на ту же сторону. Изогнутая часть петли называется головкой, а нижние концы ее линий - ножкой. Нижний и верхний потоки линий охватывают центральную часть узора. В нижней части узора, где эти потоки расходятся, у петли образуется дельта. На месте происшествия чаще всего обнаруживаются папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев. В этих узорах различают четыре группы линий [22, с. 24]. 3. Наиболее сложными по своему строению являются завитковые узоры (частота встречаемости в пределах 30%). Центральная часть такого узора может иметь различную конфигурацию в виде эллипса, завитка, петли, круга и т.д. нижний и верхний потоки папиллярных линий охватывают полностью центральную часть и проходят с одного края пальца к другому, образуя две дельты. Типы узоров папиллярных линий: дуговые, петлевые и завитковые, в свою очередь подразделяются на виды. В процессе производства дактилоскопической экспертизы при идентификации лиц по следам пальцев рук или ладонной части учитываются: во-первых, совпадение общих признаков, во-вторых, различные детали (частные признаки) папиллярных линий. В криминалистической литературе имеется достаточно много классификаций деталей папиллярных линий. Классификационную систему, состоящую из 44 видов деталей и 9 дополнительных особенностей, была предложена Л. Г. Эджубовым [21, с.52]. Указанная система, в соответствии с рисунком 5, включает следующие детали папиллярного узора: начало линии; окончание линии; слияние линии; раздвоение линии; точка; короткая линия; глазок круглый; глазок удлиненный: глазок треугольный; крючок-слияние; крючок-разделение; мостик нисходящий; мостик восходящий; пересечение линий и т.д. [22, с. 24].  Рисунок 5 – Детали папиллярного узора. 1,8,15 - обрывок; 2,7 - изгиб; 3 - начало и окончание; 4 - разветвление; 10 - глазок; 11 - мостик; 14 - утолщение; дельта-|g |