Механизация часть вторая. 8 машины для внесения минеральных удобрений и извести

Скачать 28.81 Mb. Скачать 28.81 Mb.

|

|

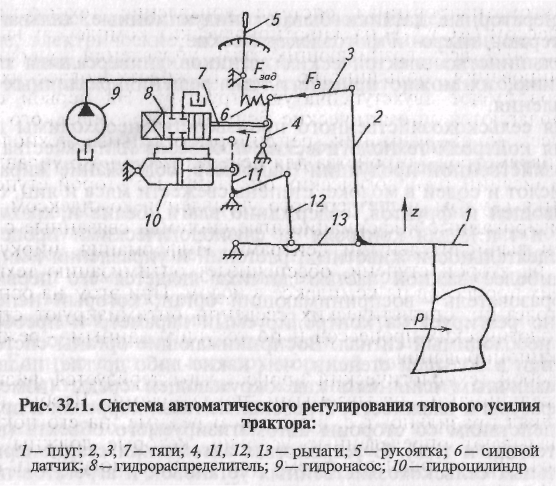

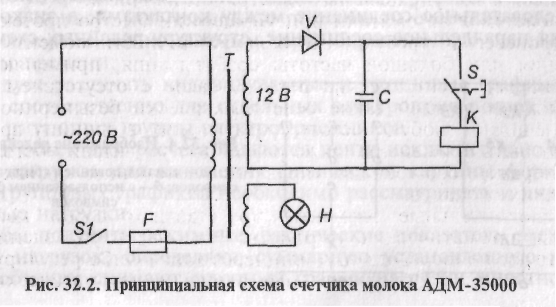

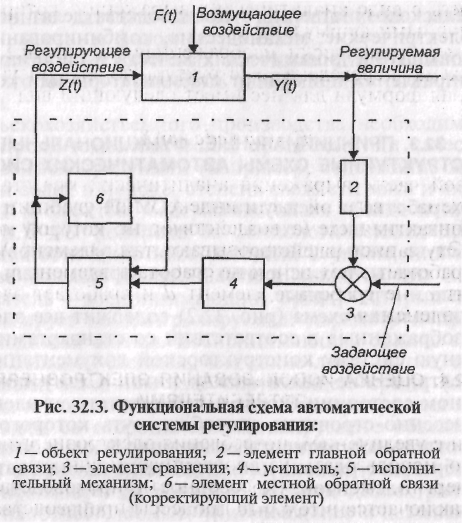

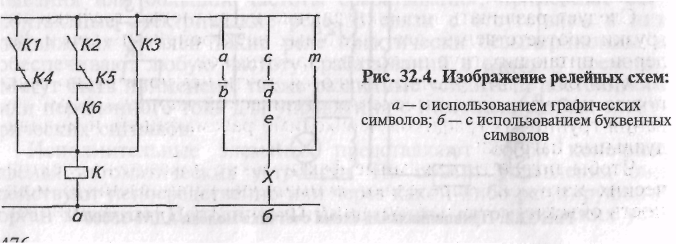

Глава 31 ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 31.1. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ В понятие «электротехнология» входит производственное использование электрической энергии в виде электрических полей и электрического тока, а также предварительное преобразование ее в другие виды энергии (световую, тепловую, магнитную и акустическую) для непосредственного воздействия на сельскохозяйственные биологические объекты и продукцию. Электротехнология имеет следующие особенности: воздействие на большое число растительных объектов, животных и птицы, продуктов и материалов; сравнительно простое осуществление автоматизации и точного управления электротехнологическими установками в связи с безынерционностью управления электроэнергией; воздействие на обрабатываемый объект непосредственно различными формами энергии без использования рабочих машин. Электротехнологии применяют при обработке металлов (электросварка различных видов, электроэрозионная обработка металлов и т. д.) в растениеводстве и животноводстве. Электросортирование зерна. В разделе 12.5 рассмотрены некоторые вопросы очистки и сортирования семян зерновых культур на современных зерноочистительных машинах. Показано, что в ряде случаев эти машины не в состоянии отделить овсюг, куколь, гречишку от зерен пшеницы, зерна ржаного костреца от зерен ржи, овсюг от овса, плевел от зерен льна и др. Эти недостатки отсутствуют в машинах, в которых используются электрические свойства зерна — способность приобретать заряд в электрическом поле. Эта способность определяется в основном диэлектрической проницаемостью, проводимостью, а также формой и размерами зерна. Электрозерноочистительные (электрокоронные) машины делят на три типа: решетные, камерные и барабанные. В камерной электрозерноочистительной машине зерно поступает в сепарационную камеру между коронирующим и осади-тельным электродами, плоскости которых параллельны. Осади-тельным электродом служит заземленная металлическая вертикальная пластинка. Коронирующий электрод выполнен в виде сетки, изготовленной из тонкой проволоки. При подаче высокого напряжения на электроды около коронирующего электрода в результате коронного разряда образуются заряженные частицы — ионы. Перемещаясь от коронирующего электрода к осадительному, ионы заряжают зерно, подаваемое в камеру. Заряженное зерно падает в камере под действием силы земного притяжения и одновременно перемещается под влиянием электростатического поля электродов. Чем больший заряд имеет зерно, тем большая сила действует на него в электрическом поле, тем ближе к осадительному электроду оно падает. ' Ввиду того что заряд зерна зависит от его геометрических размеров, камерная машина обеспечивает разделение семян по этим признакам. Для нормальной работы электрозерноочистительных машин необходимо создать напряженность электрического поля около 2 кВ/см в межэлектродном пространстве. Это достигается применением повышающих трансформаторов и выпрямительных схем с умножением напряжения, имеющих на выходе напряжение ЗО...7ОкВ. Электрозерноочистительные машины используют в основном для сортирования семенного зерна, предварительно очищенного на обычных ветрорешетных механических машинах. При этом стоимость сортирования 1 т семян несколько ниже, чем стоимость такого же сортирования на механических машинах. Разработаны рекомендации по предпосевной обработке семян юрновых культур в электрических и магнитных полях, ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами. Проводятся исследования ПО обработке семян лазером. При проведении этих обработок на-илюдаются повышение энергии прорастания, всхожести, ускорение созревания, увеличение урожайности. Один из наиболее простых методов воздействия на семена — обработка их в электрическом поле переменного тока высокого напряжения при частоте 50 Гц. Устройство представляет собой плоский конденсатор с параллельными обкладками, в который часыпают семена. Обкладки изолированы. Их подключают на напряжение 10 кВ. В зависимости от культуры семена выдерживают в электрическом поле 30... 180 с. Приобретенная активность семян сохраняется, как правило, до двух недель со времени обработки. Электрорассоление засоленных почв. При обычном рассолении почвы избыток солей выносится при промывке почв водой. Однако этот процесс длителен и требует большого количества воды. При электрорассолении участки поля предварительно планируют, затем подготавливают к промывке по обычной технологии и монтируют систему электродов, которые погружают в почву. Одноименные электроды соединяют в линии, подключенные к выпрямительной установке. Поскольку процесс электрорассоления возможен лишь в во-юнасыщенной почве, чеки заполняют водой. После этого выпрямительную установку подключают к источнику питания, который может быть как стационарным, так и автономным. Наиболее рационально применение полевых линий электропередачи напряжением 10 кВ. В зоне орошаемого земледелия их используют для электроснабжения подстанций у скважин вертикального дренажа. Стерилизация почв в парниках и теплицах. Стерилизация почвы может быть химической, паровой, огневой и электрической. Электрическая стерилизация почвы осуществляется несколькими способами. В том случае, когда теплицы или парники имеют >лектрообогрев, его включают на шесть—восемь суток. При этом расход электроэнергии составляет примерно 20 кВт • ч/и2, или 75 кВт • ч/м3. Для электростерилизации почвы применяют также специальные переносные гребенки, на деревянных брусьях которых закреплены стальные проволочные электроды, соединенные через один перемычками. Перемычки подключают к сети напряжением 380 В после заглубления электродов во влажную почву. Под действием электрического тока почва между электродами прогревается до заданной температуры. Затем гребенку отключают от сети и перемещают на другой участок почвы. Для обработки небольшого количества почвы применяют стационарные стерилизаторы. Они представляют собой деревянный ящик с плоскими электродами, внутрь которого загружают порцию почвы и на электроды подают напряжение. Стерилизаторы могут быть одно- и трехфазные. 31.2. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ Электротехнологии используют при обработке воды, очистке грубых кормов, установке электрических изгородей при пастьбе животных, аэроионизации воздуха в животноводческих помещениях и т. д. Рассмотрим некоторые из этих технологий. На состояние животных и птицы существенно влияет воздушная среда и, в частности, наличие в ней отрицательно заряженных частиц аэроионов. При их недостатке животное начинает слабеть, теряет аппетит, вес, делается вялым и в некоторых случаях погибает. Для увеличения концентрации отрицательных аэроионов в воздухе животноводческих помещений используют электрические аэроионизаторы. В них отрицательные аэроионы генерируются коронным разрядом с электрода, на который подводится напряжение с высоковольтного источника. Концентрация ионов зависит от значения напряжения, приложенного к электроду. В качестве электрода используют тонкую проволоку, натянутую параллельно потолку, или набор острий, к которым подключают отрицательный полюс от источника высокого напряжения. Положительный полюс заземляют. Электрические изгороди применяют при загонной пастьбе сельскохозяйственных животных, для временного ограждения и защиты посевов, стогов сена от потрав, для ограждения опасных мест (овраги, рвы и т. п.). Такие изгороди также применяют для временного ограждения кормушек в процессе раздачи корма, принудительного прогона коров на доильную площадку, тренинга свиней. Изгородь представляет собой проводник без изоляции, подвешенный на деревянных или металлических стойках с изоляторами. На проводник периодически подаются импульсы высокого напряжения от специального генератора импульсов — пульсатора. Число проводников электроизгороди (по вертикали) — от одного до трех, высоту подвеса и расстояние между стойками выбирают в зависимости от вида животных. Электрическая изгородь малогабаритная, удобна в эксплуатации. Один человек легко может переставить ее на другое место в течение 2...3 ч. Применение таких изгородей дает возможность на 50 % сократить число пастухов, а при правильной организации пастбищного хозяйства полностью обходиться без них. В кормах для сельскохозяйственных животных довольно часто оказываются различные железные частицы, гвозди, кусочки проволоки и т. п. Для очистки кормов от железных частиц применяют аппараты с магнитами или электромагнитами, полюса которых располагают вблизи перемещающегося тонкого слоя корма. Железные частицы притягиваются к полюсам магнитов и отделяются от кормов. Такие магнитные аппараты (сепараторы) установлены в некоторых дробилках кормов. Магнитную обработку воды применяют для предотвращения образования накипи в котлах, парообразователях и т. п. При этом воду пропускают через рабочий зазор магнитного устройства, в котором созданы магнитные поля чередующейся полярности. Под действием чередующихся направлений магнитного поля и наведенного электрического тока в обрабатываемой движущейся воде происходит ряд физико-химических изменений, вызывающих образование большого числа мелкодисперсных заряженных коллоидных частиц, выполняющих функции центров кристаллизации и способствующих выпадению накипеобразую-щих солей в шлам. Вследствие этого предотвращается выпадение этих солей на стенках котла в виде трудноудаляемой накипи, которая представляет собой твердые отложения, крепко прилипшие к стенкам. Шламовую накипь легко отделяют от стенок котла периодической продувкой. Для повышения эффективности магнитной обработки воды нужно следить за тем, чтобы время между обработкой воды и нагревом ее в водонагревателях не превышало 6...8ч. Г л а в а 32 ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 32.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ Комплексная автоматизация технологического процесса означает автоматическое выполнение всего комплекса операций и установок по обработке материалов и их транспортировке по заранее заданным программам с помощью различных автоматических устройств, объединенных общей системой управления. В этом случае функции человека сводятся к наблюдению за ходом процесса, его анализу и изменению режима работы автоматических устройств для достижения наилучших технико-экономических показателей. Полная автоматизация в отличие от комплексной означает выполнение функций выбора и согласования режимов работы отдельных машин и агрегатов как при нормальном режиме, так и в аварийных ситуациях не человеком, а специальными автоматическими устройствами. В данном случае все основные и вспомогательные установки способны работать в автоматическом режиме в течение длительного периода без непосредственного участия человека. Обслуживающий персонал выполняет периодический осмотр, профилактический ремонт и перенастройку всей системы на новые режимы работы. Частичная автоматизация — автоматизация только отдельных производственных операций или установок. В этом случае человек не освобожден от участия в производственном процессе, но труд его существенно облегчен. Автоматическая защита — совокупность технических средств, которые при возникновении ненормальных и аварийных режимов прекращают контролируемый производственный процесс (например, отключают определенные участки при возникновении на них коротких замыканий) либо автоматически предотвращают отклонения от заданных режимов. Автоматическая защита тесно связана с автоматическим управлением и сигнализацией. Она воздействует на органы управления и оповещает обслуживающий персонал об осуществленной операции. Защиту, выполненную на основе реле, называют релейной. Ее широко применяют на электрических станциях, в сетях и различных электроустановках. Автоматическая защита включает в себя также блокировку. Устройства автоблокировки в основном предназначены для предотвращения неправильных включений и ошибочных действий обслуживающего персонала, благодаря чему предупреждаются возможные повреждения и аварии. Автоматический контроль включает в себя автоматическую сигнализацию, измерение, сортировку и сбор информации. Автоматическая сигнализация предназначена для оповещения обслуживающего персонала о предельных или аварийных значениях каких-либо физических параметров, месте и характере нарушений технологического процесса. Сигнальными устройствами служат лампы, звонки, сирены, специальные мнемонические указатели и др. * Автоматическое измерение заключается в измерении и передаче на специальные указательные или регистрирующие приборы значений физических величин, характеризующих технологический процесс или работу машин. Обслуживающий персонал по показаниям приборов оценивает качество технологического процесса или режим работы машин и агрегатов. Автоматическая сортировка предполагает контроль и разделение продукции по массе, твердости, вязкости и другим показателям (например, сортировка зерна, яиц, фруктов, картофеля и т. п.). Автоматический сбор информации предназначен для получения информации о ходе технологического процесса, качестве и количестве выпускаемой продукции, для дальнейшей обработки, хранения и выдачи ее обслуживающему персоналу. Автоматическое управление включает в себя комплекс технических средств и методов по управлению объектами без участия обслуживающего персонала: пуск и остановку основных установок, включение и отключение вспомогательных устройств, обеспечение безаварийной работы, соблюдение требуемых значений параметров в соответствии с оптимальным ходом технологического процесса и т. д. Автоматическая система управления (АСУ) — это сочетание комплекса технических устройств с объектом управления. Автоматическое регулирование представляет собой разновидность автоматического управления процессом автоматического поддержания какого-либо параметра на заданном уровне или изменения его по определенному закону. Оно осуществляется автоматическим регулятором, который измеряет регулируемую величину и при ее отклонении от расчетного значения изменяет процесс работы объекта управления (регулирования) так, чтобы выполнялся заданный закон регулирования. Автоматическая система регулирования (АСР) — это автоматическая система, состоящая из регулятора и объекта управления. Дистанционное управление включает в себя методы и технические средства управления установками и сосредоточенными объектами на расстоянии. Импульсы на управление (команды) подаются обслуживающим персоналом по электрическим соединительным проводам с помощью соответствующих кнопок, ключей и другой командной аппаратуры. Автоматизация трудоемких процессов в животноводстве значительно или полностью сокращает затраты ручного труда на получение какого-либо вида продукции, обеспечивая при этом хорошее качество выполняемых работ и работу механизмов в оптимальных эксплуатационных режимах. Приборы автоматического управления технологическими процессами должны своевременно пускать установки или машины в ход, останавливать, изменять скорость и направление их движения, если это требуется по характеру работы. Чтобы освободить оператора от этих операций, применяют устройства автоматического управления. В процессе работы установки часто бывает необходимо поддерживать заданный технологический режим. Оператор воздействует на регулирующие органы и по показаниям приборов управляет машиной. При отсутствии оператора режим работы должен поддерживаться автоматически. В связи с этим возникает необходимость автоматического регулирования производственного процесса. Неожиданные нарушения в режимах работы при ручном управлении может ликвидировать оператор. При автоматизации процессов необходимы устройства, способные самостоятельно устранить возможные повреждения, т. е. средства автоматической защиты. Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) на животноводческих комплексах выполняет до 80 % всех возникающих задач управления, оперативного планирования. Большинство АСУТП животноводческих комплексов имеют двухступенчатую структуру. На первой ступени располагаются автоматические защиты технологического и электрического оборудования, регуляторы отдельных технологических параметров, устройства для централизованного управления и оптимизации технологических операций. На второй ступени находятся службы диспетчерского управления комплексом и автоматизированные информационные системы, связанные с районными вычислительными центрами. Информация, циркулирующая на второй ступени, обеспечивает оптимизацию технологических процессов на комплексе в целом. При этом на основании многолетних статистических сведений оптимизируют структуру технологических процессов и по текущим данным — режимы их функционирования. Любой технологический процесс характеризуется физическими величинами, называемыми показателями. Чтобы процесс протекал правильно, т. е. в заданном режиме, на его показатели накладывают определенные условия, которые должны выполняться. Эти условия по своему содержанию могут быть различными. Для одних процессов показатели должны быть неизменными (например, на электростанциях частота переменного тока должна поддерживаться постоянной, равной 50 Гц), для других — допускается изменение в заданных пределах (например, температура и относительная влажность воздуха в животноводческих помещениях), для третьих показатели должны изменяться по определенному заданному закону (изменение освещенности в птичниках при создании искусственных сумерек и рассвета обязательно должно соответствовать закону изменения естественной освещенности) и, наконец, для четвертых закон изменения показателей определяется внешними условиями, влияющими на их значение и характер. Т  ак, для автоматического регулирования (стабилизации) тягового усилия колесного трактора (рис. 32.1) применяют силовой регулятор, который позволяет обеспечить постоянство тягового усилия. При использовании этого регулятора почвообрабатывающее орудие работает без опорных колес, за счет чего догружаются ведущие колеса трактора, снижается их буксование и увеличивается производительность агрегата. При увеличении тягового сопротивления плуга возрастает усилие в верхней тяге навесного устройства, сжимается пружина силового датчика, и рычаг перемещает золотник гидрораспределителя. В результате жидкость (масло) направляется в правую полость гидроцилиндра, который через систему рычагов приподнимает плуг до положения, в кото ак, для автоматического регулирования (стабилизации) тягового усилия колесного трактора (рис. 32.1) применяют силовой регулятор, который позволяет обеспечить постоянство тягового усилия. При использовании этого регулятора почвообрабатывающее орудие работает без опорных колес, за счет чего догружаются ведущие колеса трактора, снижается их буксование и увеличивается производительность агрегата. При увеличении тягового сопротивления плуга возрастает усилие в верхней тяге навесного устройства, сжимается пружина силового датчика, и рычаг перемещает золотник гидрораспределителя. В результате жидкость (масло) направляется в правую полость гидроцилиндра, который через систему рычагов приподнимает плуг до положения, в котором усилие в верхней тяге навески становится равным усилию пружины, задаваемому механизатором с помощью рукоятки. При уменьшении тягового сопротивления уменьшается усилие в верхней тяге и плуг заглубляется. 32.2. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ И ИХ ФУНКЦИИ Любое автоматическое устройство состоит из отдельных связанных между собой элементов, в которых происходит количественное и качественное преобразование физических величин. Для контроля разнообразных параметров при автоматизации технологических процессов применяют электрические модуляторные (параметрические) и генераторные датчики. С их помощью создают наиболее надежные, простые виды и формы связи в АСУ. Модуляторные датчики бывают омические, магнитные и емкостные. К омическим относятся тензометрические, потенцио-метрические, терморезисторные, фоторезисторные и контактные датчики, к магнитным — индуктивные, магнитоупругие, трансформаторные, магнитоуправляемые и датчики ЭДС Холла, к емкостным — конденсаторные, диэлектрические, электретные и электролюминесцентные. Генераторные датчики бывают индукционные, гальванические, термо-, пьезо- и фотоэлектрические. Большинство электрических датчиков универсальны по назначению, их можно применять для решения различных задач управления. Для сельскохозяйственного производства необходимы датчики для контроля технологических процессов или качества сельскохозяйственной продукции (например, содержание жира, белка, кислот и солей в молоке, степень свежести мяса и яиц, спелости овощей и фруктов, содержание влаги, белка и крахмала в зерне и т. п.), для контроля за физиологическими процессами жизнедеятельности животных, растений и управления ими. Наиболее важной частью датчика является его первичный преобразователь — воспринимающий орган, который непосредственно реагирует на контролируемый параметр и преобразует его в необходимый сигнал. Воспринимающие органы систем автоматики в большей степени, чем какие-либо другие, подвержены различным влияниям как окружающей среды (изменение температуры и влажности, агрессивные газы, коррозия и др.), так и воздействиям со стороны автоматизируемого объекта (вибрация, толчки и т. д.). В устройствах автоматики стационарных и мобильных сельскохозяйственных установок и агрегатов применяют, как правило, электрические датчики неэлектрических величин как наиболее удобные, универсальные и дешевые. В качестве источника энергии для усиления сигналов чувствительного элемента используют электрические системы. В системах электроавтоматики наиболее распространены электрические реле, которые срабатывают от сравнительно слабого сигнала, но включают при этом электрическую цепь, по которой проходит значительный ток. Это промежуточное звено между цепью слабого тока и цепью значительно большей мощности. При действии на реле электрического сигнала чувствительного элемента системы автоматики они в основном приводят в действие одну или несколько управляемых электрических цепей. В системах автоматики при управлении быстро протекающими процессами, требующими большой точности момента срабатывания или большой частоты срабатывания, применяют бесконтактные электрические реле. В связи с отсутствием в них подвижных деталей такие реле практически безынерционны и обеспечивают любую частоту срабатываний в единицу времени. Могут быть применены также различные усилители постоянного или переменного тока для управления с помощью слабых электрических сигналов. Исполнительные элементы представляют собой конечные звенья автоматических устройств. На объект управления они действуют непосредственно или через какой-либо регулирующий орган машины. Исполнительные элементы автоматических устройств сельскохозяйственного производства делят на гидравлические, электрические, механические, комбинированные и т. п. Для повышения динамических качеств в системах автоматического управления применяют стабилизаторы или корректоры. 32.3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ При разработке и эксплуатации АСУТП удобно представлять их в графическом виде (схема, с помощью которой можно легко разобраться во взаимодействии отдельных элементов). Для этого применяют схемы трех основных видов: принципиальные, функциональные и структурные. П  ринципиальная схема (рис. 32.2) содержит все элементы системы, изображенные в соответствии со стандартами, входящими в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД), и все электрические связи между ними. Схему показывают в нейтральном состоянии (когда в ней отсутствует электрический ток) разнесенно-строчным способом, суть которого состоит в том, что отдельные элементы, входящие в одну электрическую цепь, изображают рядами или столбцами последовательно расположенных элементов. К чертежу принципиальной схемы прикладывают пояснительные записи и таблицу перечня элементов. ринципиальная схема (рис. 32.2) содержит все элементы системы, изображенные в соответствии со стандартами, входящими в Единую систему конструкторской документации (ЕСКД), и все электрические связи между ними. Схему показывают в нейтральном состоянии (когда в ней отсутствует электрический ток) разнесенно-строчным способом, суть которого состоит в том, что отдельные элементы, входящие в одну электрическую цепь, изображают рядами или столбцами последовательно расположенных элементов. К чертежу принципиальной схемы прикладывают пояснительные записи и таблицу перечня элементов.Пояснительные записи выражают краткое значение и функции, выполняемые главным элементом данной строки, например «Контактор резервного двигателя». Для удобства чтения принципиальных схем каждому элементу присваивают буквенное обозначение, дают различные шифры. Ф  ункциональные схемы (рис. 32.3) отражают взаимодействие элементов узлов, блоков и устройства автоматики в процессе их работы. Каждая часть системы выполняет определенный процесс, который изображают прямоугольником с указанием наименования элемента в соответствии с выполняемыми функциями, связи между ними показывают стрелками. Отдельные элементы функциональной схемы могут объединять группу элементов реальной системы, или, наоборот, часть элемента реальной системы может представлять элемент функциональной схемы. ункциональные схемы (рис. 32.3) отражают взаимодействие элементов узлов, блоков и устройства автоматики в процессе их работы. Каждая часть системы выполняет определенный процесс, который изображают прямоугольником с указанием наименования элемента в соответствии с выполняемыми функциями, связи между ними показывают стрелками. Отдельные элементы функциональной схемы могут объединять группу элементов реальной системы, или, наоборот, часть элемента реальной системы может представлять элемент функциональной схемы.Структурные схемы отображают принципиальное построение, структуру автоматических систем. Обозначив буквами катушки реле, замыкающие и размыкающие контакты, знаком умножения последовательное соединение между контактами, а знаком сложения параллельное соединение, структуру релейных схем можно выразить в виде аналитических выражений, которые называют структурными формулами схем. Н  апример, графически изображенная на рисунке 32.4, а релейная схема переведена в структурную на рисунке 32.4, б. Структурная формула для нее имеет следующий вид апример, графически изображенная на рисунке 32.4, а релейная схема переведена в структурную на рисунке 32.4, б. Структурная формула для нее имеет следующий видВ правой части выражения аналитически представлена контактная схема, а в левой части индекс х при функции F указывает, что контактная схема воздействует на катушку одного элемента X. Эту запись расшифровывают так. Элемент X сработает, если: 1) сработает элемент а и не сработает элемент Ь; 2) сработает элемент с, не сработает элемент d и сработает элемент е; 3) сработает элемент т. 32.4. ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ В связи с увеличением потребления электроэнергии важно рационально использовать установленную мощность приемников электроэнергии. Основная особенность производства электроэнергии заключается в том, что процессы производства и потребления совпадают по времени. Поэтому для рационального использования электроустановок и их эксплуатации необходимо знать изменение нагрузок в течение суток, месяца, года. Использование групп электроустановок рекомендуется оценивать по коэффициенту использования установленной мощности и коэффициенту заполнения суточного графика спроса. Запись графика может быть произведена обычным самопишущим или специальным регистрирующим прибором, а также фотоспособом. В этом случае запись представляет собой непрерывную кривую. Широко применяется также запись графика в виде ступенчатой кривой, полученной по показаниям счетчика активной электроэнергии, записываемым через определенные равные интервалы времени. Следует различать индивидуальные и групповые графики нагрузки соответственно для отдельных электроприемников и фидеров, питающих группы электроприемников. Хотя объектами расчета являются почти исключительно групповые нагрузки, для выяснения физической картины формирования групповых графиков необходимо рассматривать и индивидуальные нагрузки. Чтобы получить режимные фактические показатели электрических нагрузок, определяют суммарную установленную мощность объекта; снимают суточный график нагрузки животноводческого объекта; по графику нагрузки находят среднюю и максимальную мощность за сутки. Установленная или номинальная суммарная мощность всех электроприемников группы дает верхний предел значений групповой нагрузки и служит исходной базой для расчетов. При этом номинальная мощность электроприемников всегда относится к длительному режиму их работы. Чрезмерные нагрузки за цикл определяют по показаниям счетчиков. Важность понятия средней нагрузки обусловлена, во-первых, тем, что среднее значение изменяющейся величины — ее основная статистическая характеристика, и, во-вторых, тем, что средняя групповая нагрузка может служить для приближенной оценки нижней границы возможных значений расчетной нагрузки. Расчетные значения энергетических показателей сравнивают с нормативными. В качестве нормативных могут быть приняты режимные показатели, полученные экспериментально на объектах с высокой степенью электромеханизации. При необходимости принимают меры для достижения требуемого режима электропотребления. Однако данные о расходе электроэнергии на животноводческих комплексах еще недостаточно изучены и носят предварительный характер. Для анализа энергопотребления комплексов по промышленному производству животноводческой продукции целесообразно расчетную нагрузку, суммарную мощность, потребляемую комплексом, и другие показатели электроснабжения определять по технологической карте одним из существующих способов. 32.5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ Средства автоматизации широко используют для замены труда человека по управлению технологическими процессами. Они могут точно устанавливать наиболее выгодную скорость движения агрегатов при изменяющейся нагрузке рабочих органов, выбирать режимы работы агрегатов, обеспечивающие наибольшую производительность при строгом соблюдении технологии и наименьшем расходе энергии, поддерживать требуемую глубину хода рабочих органов или высоту среза при различном рельефе местности и разных почвах, защищать рабочие органы и агрегаты от перегрузок и поломок, оповещать персонал о неисправностях и причинах их появления, выдавать информацию о качестве и количестве выработанной продукции и т. п. Автоматизировать мобильные агрегаты и осуществляемые ими технологические процессы значительно сложнее, чем стационарные. Работа на открытом воздухе при широко изменяющихся пределах температурно-влажностных параметров, запыленности и загазованности, наличии вибраций и толчков, ограниченности массовых габаритных показателей, а также недостаточность знаний механизаторов о средствах автоматики существенно снижают надежность работы устройств автоматизации мобильной техники. Однако переход на повышенные рабочие скорости и увеличенную ширину захвата рабочими органами, непрерывное повышение мощности, сложности машин и их производительности, а также более жесткие требования к точности управления технологическими операциями вызвали необходимость в разработке современных систем автоматического управления сельскохозяйственными агрегатами, используемыми в полеводстве. Хотя для полеводства проблема автоматизации технологических процессов сложная, тем не менее и здесь начинают применять средства автоматики, в том числе систему датчиков и приборов для тракторов и сельскохозяйственных машин, систему приборов для периодического контроля (диагностики) технического состояния машин и их режимов работы, систему приборов для определения технико-экономических показателей машин, систему приборов и средств технического обслуживания. Одновременно ведутся работы и созданы технические средства для автоматического управления такими процессами, как: управление технологическими процессами обработки и хранения сельскохозяйственной продукции; автоматическое вождение тракторов и сельскохозяйственных машин; регулирование глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих, посевных, корне- и клубнеуборочных машин, а также высоты среза стеблей зерновых культур и кормовых трав; корректировка направления движения рабочих органов сеялок, культиваторов и других машин при посеве, обработке и сборе урожая пропашных культур, садов и виноградников, поливе и обработке химикатами растений и т. п. Широко автоматизирована работа стационарных электрифицированных установок для полеводства, в том числе зернопунк-тов. Это зерноочистительные агрегаты типа ЗАВ, очистительно-сушильные комплексы типа КЗ С производительностью 10...100 т/ч, вентилируемые бункера вместимостью до 100 т. Объединение отдельных машин в поточную линию и их автоматизация в этих комплексах позволили повысить производительность труда в 7... 10 раз и снизить себестоимость обработки зерна в 2...3 раза по сравнению с использованием этих же машин в отдельности. Из средств автоматики на агрегатах и в комплексах широко используют приборы контроля и регулирования технологических параметров: датчики уровня сыпучих материалов, датчики температуры нагрева теплоносителя на входе и выходе зерносушилки и температуры зерна в сушилках и бункерах активного вентилирования, влагомеры для измерения относительной влажности воздуха и влажности зерна, расходомеры зерна, приборы контроля пламени в топке, реле, электромагнитные клапаны, конечные выключатели и т. п. На основе этих средств разработаны пульты и станции автоматического управления агрегатами и комплексами послеуборочной обработки зерна, которые автоматически обеспечивают последовательность пуска машин поточной линии в направлении, обратном направлению потока зерна, начиная с машины, установленной в конце линии, и т. д. Внедрение средств автоматизации с использованием электронных и микропроцессорных средств является эффективным средством повышения технического уровня сельскохозяйственной техники, позволяющим: увеличить производство сельскохозяйственной продукции, повысить ее качество и снизить потери благодаря более точному высеву семян, внесению оптимальных доз минеральных удобрений и химикатов, оптимизации режимов работы уборочных агрегатов и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции; значительно повысить производительность труда и снизить себестоимость продукции благодаря автоматизации управления технологическими процессами, значительному улучшению условий труда, снижению трудоемкости технического обслуживания; повысить надежность сельскохозяйственной техники за счет внедрения электронных систем контроля и сигнализации, защищающих рабочие органы от перегрузок и поломок; снизить потребление топлива и энергии машинно-тракторными агрегатами за счет оптимизации режимов их работы и стабильности управления топливоподачей. Анализ научно-технической информации показывает, что электроника и микропроцессорная техника используются в системах автоматизированного контроля технического состояния и работоспособности машин; управления топливоподачей двигателя, трансмиссией, поворотом, навесной системой тракторов; контроля качества выполнения технологических процессов, выработки, скорости движения, буксования; управления нормой внесения удобрений и семян, скоростью движения агрегатов, отдельными рабочими органами машин; управления машинно-тракторными агрегатами. Создаваемые электронные контрольно-информационные системы для тракторов и других мобильных машин отличаются многофункциональностью, универсальностью и модульным исполнением конструкции. Это расширяет область их использования при выполнении различных сельскохозяйственных работ в течение года, упрощает ремонт и техническое обслуживание. Разрабатываются средства автоматического контроля и управления МТА с применением микропроцессорных средств, в частности, информационной измерительной системы оптимального управления режимами работы сельскохозяйственных тракторов, системы автоматической защиты тракторных и комбайновых двигателей, самонастраивающейся системы автоматического управления энергетическими режимами работы МТА с переключаемой на ходу коробкой передач, системы комплексной автоматизации зерно-, кукурузо- и свеклоуборочных комбайнов. Зерноуборочные комбайны «Дон» оборудованы контрольно-информационными системами, которые обеспечивают измерение и цифровую индикацию скорости движения комбайна, частоты вращения молотильного барабана и вентилятора очистки, а также сигнализацию снижения частоты вращения вала двигателя и приводных валов основных рабочих органов. Число автоматизированных объектов должно значительно возрасти в основном за счет стационарных пунктов, поточных линий и технологических комплексов для послеуборочной обработки зерна, овощей и фруктов. Согласно результатам сравнительного анализа тенденций развития электронных и автоматизированных средств отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники в конструкциях отечественных машин и технологических линий недостаточно применяется электроника и микропроцессорная техника. Зарубежное сельскохозяйственное машиностроение характеризуется широкой автоматизацией, органическим включением в состав машинных агрегатов и технологических линий современной микроэлектроники и микропроцессорной техники, обеспечивающих оптимизацию технико-экономических показателей, резкое повышение производительности и улучшение условий труда. В конструкциях отечественных тракторов, комбайнов и других машин использованы лишь простейшие средства контроля температуры среды, вращения или движения рабочих органов, регулирования навесных систем трактора. Отечественная уборочная техника по уровню оснащенности средствами контроля и автоматического управления значительно уступает лучшим зарубежным образцам. Зерноуборочные комбайны оснащены указателем потерь зерна, который не в полной мере удовлетворяет современным требованиям к приборам данного назначения. Только для 10 % сельскохозяйственных орудий и машин разработаны средства автоматического управления дозой или нормой внесения удобрений и средства управления положением рабочих органов. Контрольные вопросы и задания к разделу V 1. Что такое короткое замыкание? 2. Как передается электрическая энергия на расстояние? 3. Для чего предназначен электропривод? Назовите его составные части, 4. Как устроен асинхронный электродвигатель? 5. Перечислите основную аппаратуру электроустановок. 6. Какие основные свойства оптического излучения вы знаете? 7. Перечислите источники электрического освещения. 8. Как работает люминесцентная лампа? 9. Назовите основные типы светильников. 10. Какое основное применение находят ультрафиолетовое и инфракрасное излучения? 11. Назовите отличия открытых нагревателей от закрытых. 12. Как устроены трубчатые электрические нагреватели? 13. Как устроены электродные водонагреватели? 14. Какие водонагревательные установки вы знаете? 15. Как устроены и для чего предназначены электрокалориферы? 16. Объясните принцип работы электрообогревательного коврика. 17. Назовите примеры использования электротехнологий в растениеводстве. 18. Приведите примеры использования электротехнологий в животноводстве. 19. Для чего проводят магнитную обработку воды? 20. Как используют системы автоматического управления технологическими процессами в животноводстве и растениеводстве?                                                   ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие 3 |