Механизация часть вторая. 8 машины для внесения минеральных удобрений и извести

Скачать 28.81 Mb. Скачать 28.81 Mb.

|

|

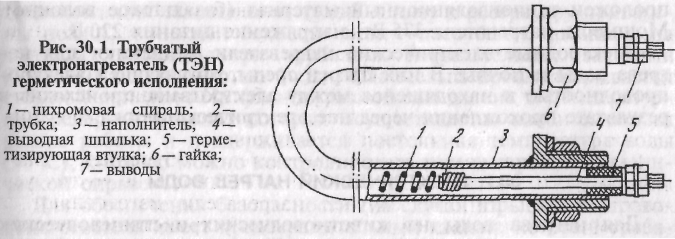

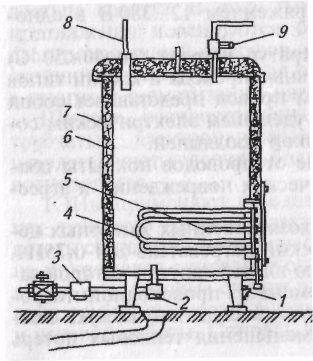

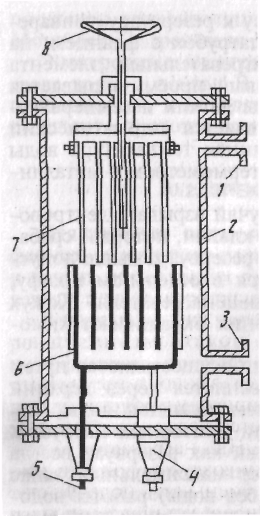

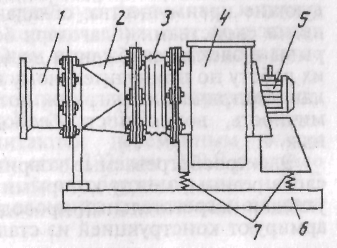

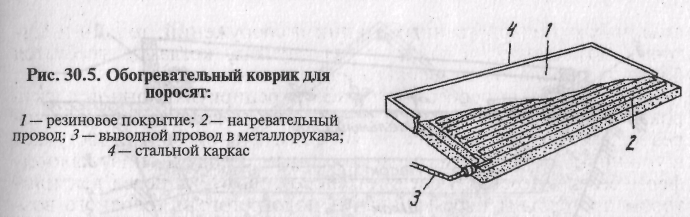

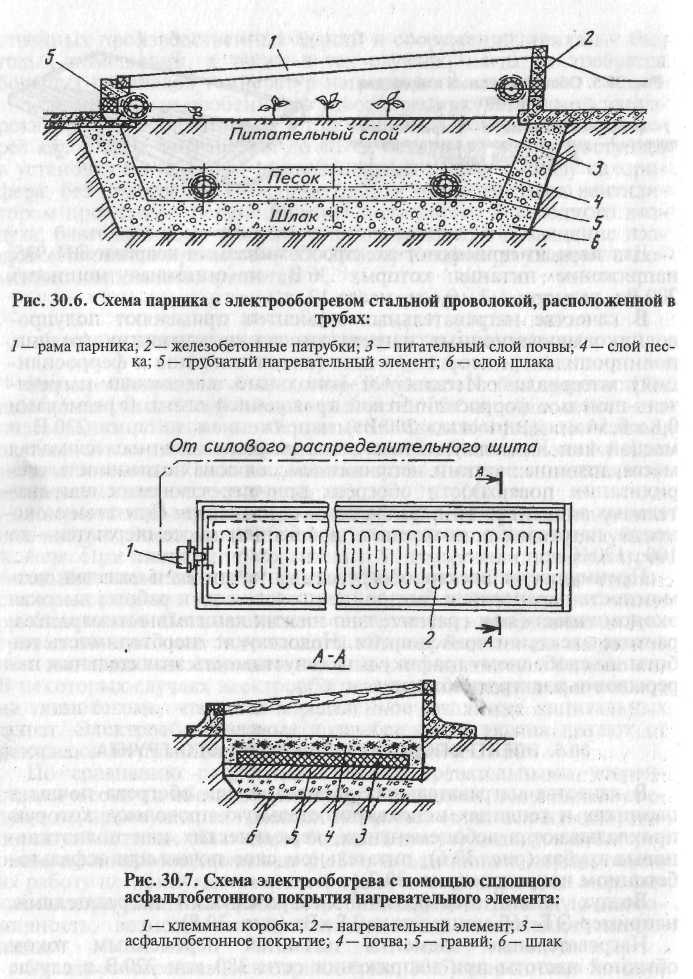

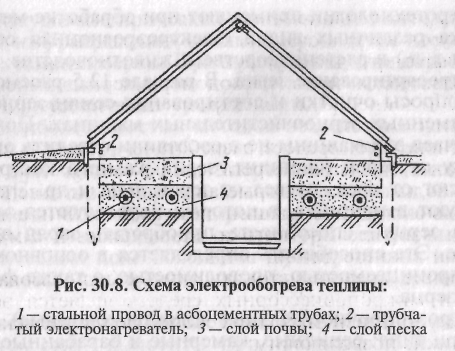

Глава 30 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НАГРЕВА 30.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА В сельском хозяйстве электрический нагрев можно использовать в самых разнообразных технологических процессах в животноводстве, растениеводстве, производственных помещениях. Мясо-молочное производство: нагрев воды в моечных и кормокухнях, на доильных площадках, в системах автопоения, групповых поилках (при беспривязном и бесстаночном содержании животных), электропаровая стерилизация доильного оборудования, запаривание сочных кормов, картофеля, пастеризация молока, сливок и обезжиренного молока, местный обогрев пола в репродуктивных свинарниках, обогрев площадок для поросят-отъемышей, местный обогрев пола на скотных дворах, вентиляция с подогревом свежего воздуха в репродуктивных свинарниках, телятниках, обсушка новорожденных животных. Птицеводство: инкубация, отопление и вентиляция помещений, обогрев птичников, подогрев воды в поилках. Пчеловодство: выводок деток, обогрев ульев, распечатка сотов, выпаривание вощины. Растениеводство в открытом грунте: яровизация картофеля, тепловое протравление семян, сушка зерна и семян на селекционных станциях, сушка плодов, овощей, грибов, хмеля, активное вентилирование сена подогретым воздухом, ферментация чая и табака. Растениеводство в закрытом грунте: обогрев зимних и весенних парников для выращивания рассады, овощей, хлопка, табака, сеянцев цветов, черенков садовых культур, обогрев теплиц, дозревание помидоров, стерилизация почвы и рассадопосадочного материала. Сельскохозяйственные мастерские: горячая промывка тракторных деталей, регенерация масел, вулканизация резины, наплавка деталей, сварка и т. д. Из перечисленных процессов некоторые практически нельзя осуществить без электронагрева: инкубация яиц птицы, местный электрообогрев скота и птицы, электросварка, электрообогрев в парниках и теплицах и др. Электрические нагревательные установки обладают высоким коэффициентом полезного действия, просты по конструкции и надежны в эксплуатации, компактны, легко поддаются автоматизации, обеспечивают высокий уровень технологического процесса, требуют меньших затрат труда обслуживающего персонала, менее пожароопасны, более полно соответствуют требованиям производственной гигиены и санитарии. Разнообразие конструкций нагревателей объясняется различием режимов работы, назначения, мощности и других условий. В большинстве случаев нагреватели изготовляют с электрической изоляцией и защитными устройствами, поэтому они безопасны в работе и могут применяться для нагрева любых, в том числе и агрессивных сред. Герметизация нагревательных сопротивлений от воздуха и нагреваемых сред позволяет значительно удлинить срок службы сопротивлений и не влиять на сами среды. Различают открытые, закрытые и герметические нагреватели. В открытых нагревателях нагревательные сопротивления открыты для доступа воздуха или нагреваемой среды. Их применяют в электрических печах, электробрудерах, калориферах, обогревателях почвы в парниках и других установках, если это допускается технологией нагрева, условиями безопасности, сроками службы. Открытые нагреватели применяют также в высокотемпературных установках с лучистой теплоотдачей. Преимущества таких нагревателей: простота устройства и хорошие условия теплоотдачи. Для увеличения механической прочности проволочные нагреватели размещают на керамических трубках или стержнях. В закрытых нагревателях нагревательные сопротивления размещены в защитном кожухе, предохраняющем их от механических воздействий и нагреваемой среды, а в герметических — и от доступа воздуха. В закрытых и герметических нагревателях сопротивления изолируются от защитного кожуха термостойкой электроизоляцией (фарфор, кварцевый песок, периклаз, термостойкий миканит), которая одновременно служит для фиксации, а иногда и герметизации нагревательных сопротивлений. Ш  ироко распространены унифицированные герметические трубчатые электронагреватели — ТЭНы (рис. 30.1), которые удовлетворяют условиям большинства тепловых процессов в животноводстве. ироко распространены унифицированные герметические трубчатые электронагреватели — ТЭНы (рис. 30.1), которые удовлетворяют условиям большинства тепловых процессов в животноводстве.ТЭНы применяют в водонагревателях, калориферах, установках лучистого нагрева, электрообогреваемых полах и др. Нагреватель состоит из металлической трубки, в которую вмонтирована нихромовая спираль. Концы спирали приварены к выводным шпилькам, которые служат для подключения ТЭНа к сети. Материал трубки выбирают в зависимости от ее рабочей температуры и условий работы. Спираль изолируется от стенок трубки наполнителем из периклаза (кристаллическая окись магния MgO), обладающего хорошими электроизоляционными свойствами и теплопроводностью. После засыпки наполнителя трубку опрессовы-вают. Под большим давлением периклаз превращается в твердый монолитный материал, надежно фиксирующий и изолирующий спираль внутри трубки. Опрессованная трубка может быть изогнута для придания нагревателю необходимой формы. Торцы трубки герметизированы огнеупорным составом и изолирующими втулками. К преимуществам ТЭНов относятся их универсальность, надежность и безопасность обслуживания. Нагревательная спираль изолирована от наружной трубки, поэтому ТЭН можно помещать непосредственно в нагреваемую среду (вода, молоко, обрат, соли, металлы). Вследствие герметизации спиралей от воздуха срок службы нагревателей заводского изготовления до 10 000 ч, они ударовибропрочные. Рабочая температура наружной поверхности ТЭНов может достигать 700 °С. В сельском хозяйстве применяют ТЭНы мощностью 5 Вт...15 кВт с длиной заготовки 250...6300 мм, наружным диаметром 7...19 мм и номинальным напряжением 12...380 В в одно-или трехэлементном исполнении. Для получения невысоких температур нагрева (до 4О...5О°С) применяют специальные нагревательные провода и кабели типов ПОСХВ и ПОСХП. Нагревательный провод представляет собой проволоку из материала с большим удельным электрическим сопротивлением, покрытую теплостойкой изоляцией. Нагревательные кабели в отличие от проводов покрыты оболочкой, защищающей их от механических повреждений и агрессивных сред. Для обогрева молодняка сельскохозяйственных животных целесообразно использовать керамический нагреватель ЭН-0,75И1. Он представляет собой керамическую плитку, внутри которой замурован электронагревательный элемент из проволочной нихро-мовой спирали. Нагреватель монтируют в защитном кожухе с отражателем, между которыми для уменьшения тепловых потерь проложен теплоизоляционный материал (базальтовое волокно). Мощность нагревателя 375 Вт, напряжение питания 220 В. Электродные электрические нагреватели применяют для нагрева воды и почвы. В них нагрев среды, обладающей электропроводностью и находящейся между электродами, происходит в результате прохождения через нее электрического тока. 30.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ ВОДЫ Для нагрева воды на животноводческих и птицеводческих фермах, в теплично-парниковых хозяйствах, гаражах, мастерских и других помещениях применяют элементные электроводонагреватели или электродные. В  первых из них нагрев воды осуществляют с помощью электронагревателей аккумуляционного типа УАП, имеющих высокий коэффициент полезного действия, автоматическое управление температурой воды и скоростью нагрева. Эти электроводонагреватели имеют теплоизоляционный слой между резервуаром и кожухом, благодаря чему температура воды при отключении напряжения снижается очень медленно — на 0,8 "С за 1 ч. первых из них нагрев воды осуществляют с помощью электронагревателей аккумуляционного типа УАП, имеющих высокий коэффициент полезного действия, автоматическое управление температурой воды и скоростью нагрева. Эти электроводонагреватели имеют теплоизоляционный слой между резервуаром и кожухом, благодаря чему температура воды при отключении напряжения снижается очень медленно — на 0,8 "С за 1 ч. Рис. 30.2. Электроводонагреватель УАП-200/0,9-И2: 1 — винт для зануления; 2— сливная пробка; 3— обратный клапан; 4— электронагреватели; 5 — термодатчик; 6— теплоизоляция; 7—кожух; 8 — термометр; 9— предохранительный клапан Аккумуляционные электроводонагреватели способны обеспечить круглосуточное снабжение горячей водой, а включаться только в ночные часы провалов графиков нагрузок энергосистемы. Для этого управление электроводонагревателями типа УАП вместимостью 800 и 1600 л предусматривается по заданной программе, обеспечивающей включение их в провалы графиков нагрузки и выключение в период максимальных нагрузок. Вода в этих электронагревателях нагревается трубчатыми электронагревательными элементами — ТЭНами. Электронагреватель типа УАП-200/0,9-И2 выполнен в виде цилиндрического резервуара (рис. 30.2), на поверхности которого уложен теплоизоляционный слой из минеральной или стеклянной ваты, а в последних конструкциях — из синтетического леноматериала. Сверху теплоизоляция защищена кожухом. Снизу к резервуару приварены ножки, к нижней боковой части — патрубок с фланцем, на котором укреплены три трубчатых нагревательных элемента (ТЭН-10) мощностью по 2 кВт. Фланцевый проем закрывается съемной панелью. На фланце размещены датчик и температурное реле, с помощью которых осуществляется автоматический режим работы и поддерживается постоянная температура воды (90 °С), которую можно контролировать термометром в металлической оправе. Для обеспечения безопасности (на случай взрыва) электроводонагреватель имеет предохранительный клапан, который срабатывает при повышении давления внутри резервуара выше допустимого. Станция управления размещается в отдельном шкафу, который устанавливают около электроводонагревателя. Кожух электроводонагревателя и шкаф управления окрашивают химо-стойкой эмалью. Разбор воды из электроводонагревателя осуществляется путем перелива, при этом нагретая вода вытесняется через верхний разборный патрубок резервуара давлением холодной воды, поступающей из водопровода через нижний приточный патрубок. Такой способ имеет ряд преимуществ, так как резервуар всегда остается наполненным, что обеспечивает максимальный запас воды, исключает возможность «сухой» (без воды) работы водонагревателя. Разбор горячей и нагрев поступающей холодной воды происходят одновременно. Для подогрева воды до 90 ° С применяют проточный электро-водонагреватель ВНС-600/0,2. В электродных водонагревателях нагрев воды осуществляется за счет прохождения электрического тока через воду между электродами. В сельском хозяйстве наиболее распространены электродные водонагревательные установки типов ЭПЗ и КЭВ мощностью 25...100 и 40...1000 кВт. Электроводонагреватели типа КЭВ изготовляют в двух исполнениях: с пластинчатыми и цилиндрическими электродами. На рисунке 30.3 представлено устройство котла КЭВ с пластинчатыми электродами. В корпус водонагревателя, изготовленный из стандартной трубы, вварены входной и выходной патрубки для воды. Вода нагревается при движении между плоскими электродами, собранными в один многопластинчатый пакет. Электродные пластины изолированы одна от другой фторопластовыми втулками. Питание от сети переменного трехфазного тока подводится к электродным пластинам по трем токоведущим шпилькам, изолированным от дна изолятора. Регулирование мощности осуществляется с помощью пакета диэлектрических пластин, помещенных в верхней части котла и перемещающихся вертикально в зазорах между электродными пластинами с помощью мотовила. Р  ис. 30.3. Схема электродного котла типа КЭВ: ис. 30.3. Схема электродного котла типа КЭВ:1 — патрубок для отвода воды; 2— корпус; 3 — патрубок для ввода воды; 4— проходной изолятор; 5— ввод тока; 6—многопластинчатый электродный пакет; 7—пакет диэлектрических пластин; 8— маховик Для выравнивания фазных нагрузок крайние пластины в электродном пакете изолированы с наружной стороны. В сельскохозяйственном производстве также применяют электродные котлы для получения пара, используемого при запаривании кормов, стерилизации молочной посуды, например котлы типов КЭПР и КЭП. Основные недостатки электродных водогрейных установок: зависимость их мощности от удельного сопротив ления используемой воды, т. е. от наличия в ней растворимых веществ, определяющих ее проводимость; повышенная электроопасность при аварийных асимметричных режимах работы установок, а также в питающей электросети; возможность выноса опасных потенциалов через подводящие и разводящие трубопроводы. 30.3. ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ Предназначены для подогрева воздуха в системах вентиляции, установках для создания микроклимата на животноводческих и птицеводческих фермах, зерноочистительно-сушильных пунктах и бункерах активной вентиляции, а также для отопления бытовых и производственных помещений на фермах, где нет центральной котельной. Электрокалориферные установки сельскохозяйственного назначения на центробежных вентиляторах рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха — 40...+40 "С, относительной влажности до 100 %, содержании аммиака до 0,03 г/м3, сероводорода до 0,08, углекислого газа до 1,12 г/м3. Питание электрокалориферных установок — от сети трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Электрокалорифер представляет собой прямоугольный каркас из швеллеров, внутри которого в три ряда расположены оребренные ТЭНы. Каждый ряд ТЭНов — это автономная электрическая секция, в которой нагреватели соединены в звезду. Переключение секций осуществляется автоматически и вручную в зависимости от температуры в обогреваемом помещении. Поэтому в комплекте установки предусмотрены два выносных датчика температуры, по сигналу которых происходит переключение ступеней мощности в сторону уменьшения или увеличения. Положение датчиков в помещении определяют в каждом конкретном случае опытным путем при регулировании теплового режима установок. Обычно их устанавливают на уровне 1...2м от пола вдали от мест с резкими колебаниями температуры. В установках предусмотрены блокировка, не допускающая работу электрокалорифера при отключенном вентиляторе, а также тепловое реле для защиты от аварийного перегрева. В зависимости от мощности электрокалорифера и подачи вентилятора температурный перепад нагреваемого воздуха может быть от 15 до 70 "С. Работа электрокалориферной установки заключается в том, что холодный воздух снаружи через заборное устройство (рис. 30.4) забирается вентилятором и прогоняется через электрокалорифер, в котором, омывая оребренные ТЭНы, нагревается, а затем подается в распределительную систему воздуховодов или непосредственно в помещение. Если нужно уменьшить подачу вентилятора до 50 %, применяют заслонку-шибер, установленную за вентилятором. В  ентилятор соединяется с электрокалорифером через переходной патрубок и брезентовый рукав (мягкую вставку). Патрубок представляет собой сварную металлоконструкцию, выполненную в виде переходника с прямоугольного контура на круглый. Рукав предотвращает вибрацию калорифера, возникающую при работе вентилятора. Центробежный вентилятор с электродвигателем устанавливают на виброизолирующих основаниях. ентилятор соединяется с электрокалорифером через переходной патрубок и брезентовый рукав (мягкую вставку). Патрубок представляет собой сварную металлоконструкцию, выполненную в виде переходника с прямоугольного контура на круглый. Рукав предотвращает вибрацию калорифера, возникающую при работе вентилятора. Центробежный вентилятор с электродвигателем устанавливают на виброизолирующих основаниях.Рис. 30.4. Электрокалориферная установка: 1 — электрокалорифер; 2—переходной патрубок; 3 — мягкая вставка; 4 — вентилятор; 5— электродвигатель; 6— рама; 7—виброизоляторы Для поддержания необходимого температурного режима в системах рециркуляции воздуха хранилищ картофеля и овощей предназначены электрокалориферные установки типа СФОО на осевых вентиляторах. Кроме того, их используют для подогрева воздуха в системах вентиляции других сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений, теплиц и бытовых помещений, а также в тех случаях, когда не требуется больших перепадов температур нагреваемого воздуха. Отличительная особенность работы рециркуляционной электрокалориферной установки в том, что часть воздуха, проходя через калорифер, нагревается до 40 "С, остальной воздух поступает в установку по каналам, расположенным сверху и снизу калорифера, без подогрева. В соединительном патрубке перед вентилятором происходит перемешивание подогретого и холодного воздуха, благодаря чему температура подаваемого в помещение воздуха становится примерно 4 "С. Подачу воздуха регулируют с помощью жалюзийной решетки. 30.4. ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫЕ ПОЛЫ И КОВРИКИ Электрообогреваемые полы представляют собой дорогостоящие капитальные сооружения, рассчитанные на многолетнее использование. Обычно это бетонные площадки, предназначенные для одного крупного животного (коровы, свиньи), нескольких мелких животных (приплод свиноматки) или группы мелких животных (цыплята). Нагревательные элементы в виде нагревательных проводов или кабелей заделывают в толщу бетонной площадки на глубину 4...6 см. При питании полов сетевым напряжением поверх нагревательных элементов в бетон на глубине около 2 см от поверхности прокладывают экранную сетку из стальной проволоки, которую заземляют. Сетка защищает поверхность от нарушения электрической изоляции нагревателей. Одновременно она выравнивает потенциал и защищает животных от шагового напряжения. В некоторых случаях электрообогреваемые площадки выполняют из глинобетона, что дает определенное снижение капитальных затрат. Электрообогреваемые полы без сетки-экрана питают от понижающих трансформаторов напряжением 36 В. П  о сравнению с другими электронагревательными устройствами местного обогрева электрообогреваемые полы имеют следующие преимущества: обладают хорошими теплоаккумулирую-щими свойствами (благодаря большой массе) и допускают перерывы в электроснабжении до 6...8 ч, что позволяет осуществлять их работу по принудительному графику в часы провалов в графиках электрических нагрузок потребителя, имеют высокую экономичность, возможность бесподстилочного содержания животных. о сравнению с другими электронагревательными устройствами местного обогрева электрообогреваемые полы имеют следующие преимущества: обладают хорошими теплоаккумулирую-щими свойствами (благодаря большой массе) и допускают перерывы в электроснабжении до 6...8 ч, что позволяет осуществлять их работу по принудительному графику в часы провалов в графиках электрических нагрузок потребителя, имеют высокую экономичность, возможность бесподстилочного содержания животных.Электрообогреваемые коврики (рис. 30.5) выполняют из двух слоев резины, между которыми размещен с равномерным шагом укладки нагревательный провод. Для прочности коврик по краям армируют конструкцией из стали. Для поросят применяют электрообогреваемые коврики ЭП-935, напряжение питания которых 36 В, номинальная мощность 200 Вт, размеры 1,2 х 0,6 м, масса 12 кг.  В качестве нагревательных элементов применяют полупроводниковые пленочные нагреватели из органических (резина, полипропилен) и неорганических (окиси металлов и ферросилиций) материалов. Используют напольный пленочный нагреватель-панель с ферросилициевой проводящей пленкой размерами 0,8 х 0,54 м, мощностью 200 Вт, напряжением питания 220 В и массой 4 кг. К преимуществам этого нагревателя относятся малая масса, питание сетевым напряжением, а также возможность стерилизации поверхности обогрева при переключении нагревательных элементов на параллельное соединение. При этом мощность нагревателя возрастает до 650 Вт, а температура — до 100... 120 "С. В качестве нагревательных элементов применяют полупроводниковые пленочные нагреватели из органических (резина, полипропилен) и неорганических (окиси металлов и ферросилиций) материалов. Используют напольный пленочный нагреватель-панель с ферросилициевой проводящей пленкой размерами 0,8 х 0,54 м, мощностью 200 Вт, напряжением питания 220 В и массой 4 кг. К преимуществам этого нагревателя относятся малая масса, питание сетевым напряжением, а также возможность стерилизации поверхности обогрева при переключении нагревательных элементов на параллельное соединение. При этом мощность нагревателя возрастает до 650 Вт, а температура — до 100... 120 "С.Преимущества электрообогреваемых ковриков и панелей: возможность переноски и быстрой подготовки их к работе; высокая экономичность при сравнительно низких капитальных затратах и расходе электрической энергии. Недостатки: необходимость работы по свободному графику и недопустимость значительных перерывов в электроснабжении. 30.5. ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В качестве нагревательных элементов для обогрева почвы в парниках и теплицах используют стальную проволоку, которую прокладывают в асбоцементных, керамических или полиэтиленовых трубах (рис. 30.6), питательном слое почвы или асфальтобетонном покрытии (рис. 30.7) и т. д. Воздух теплиц обогревают электрическими нагревателями, например ЭТ-160 мощностью 0,8 кВт (рис. 30.8). Н  агревательные элементы питаются переменным током обычной частоты при напряжении сети 380 или 220 В в случае прокладки провода в трубах или асфальтобетонном слое и 50 В при нахождении нагревательного элемента в питательном слое почвы парника. агревательные элементы питаются переменным током обычной частоты при напряжении сети 380 или 220 В в случае прокладки провода в трубах или асфальтобетонном слое и 50 В при нахождении нагревательного элемента в питательном слое почвы парника.Для обогрева защищенного грунта применяют также электро-калориферы, которые нагревают воздух до определенной температуры и прогоняют его по системе трубопроводов. Электрокалориферами обогревают воздух в теплицах. По воздуховодам из полимерной пленки или другого материала нагретый воздух распределяется по всей площади теплицы. Поскольку калориферы устанавливают непосредственно в теплицах, то отсутствуют потери тепла, как в парниках. Например, для обогрева весенней пленочной теплицы площадью 1000 м2 применяют два калорифера СФО-160/1-Т мощностью 160 кВт каждый. |