Анджей Стасюк На пути в Бабадаг Анджей Стасюк На пути в Бабадаг

Скачать 1.29 Mb. Скачать 1.29 Mb.

|

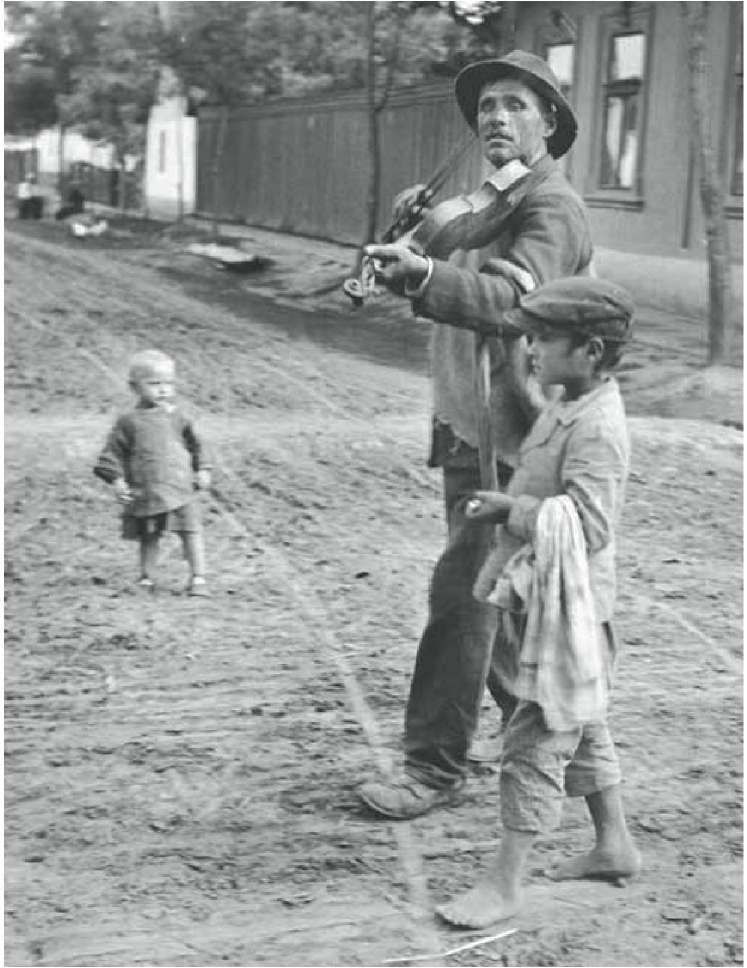

Не исключено, писать я начал из за этой фотографии. 1921 год в небольшом венгерском городке Абонь, семь километров к западу от Сольнока. По улице, наискосок, идет и играет слепой скрипач. Его ведет босой подросток в картузе. На ногах у музыканта разношенные ботинки. Правой ногой он перешагивает через узкий след, оставленный железными ободами тележки. Улица немощеная. Сухо. Ноги у мальчика чистые, а следы узких колес неглубоки, едва заметны. Они плавно поворачивают направо и исчезают в чуть расплывчатой глубине снимка. Вдоль улицы тянется деревянный забор и виден фрагмент дома: в окне отражается небо. Чуть поодаль стоит белая часовенка. За оградой растут деревья. Веки музыканта опушены. Он идет и играет себе и слепому пространству, которое его окружает. Кроме двух путников на улице только маленький ребенок. Лицо его обращено к ним, но смотрит он куда то дальше, за пределы кадра, словно за спиной музыканта и подростка происходит нечто более интересное, чем на фотографии. День пасмурный – ни предметы, ни фигуры не отбрасывают тени. У скрипача на правом плече (да, он левша) висит посох, а у проводника – подобие небольшой попоны. От края кадра их отделяет несколько шагов. Они вот вот исчезнут, и музыка стихнет. На фотографии останутся только мальчуган, дорога и след колес. Уже четыре года преследует меня эта фотография. Повсюду я ищу ее трехмерную и цветную версию, и часто мне кажется, что наконец нашел. В Гёнце, где я бродил в поисках вокзала, оказавшегося пустым разрушенным зданием, и где до самого вечера не появилось ни одного поезда. И в Вильмани, на заброшенном перроне среди окутанных зноем бескрайних полей, и на торговой площади в Делатыни, где старухи продавали табак, то же в Квасах, когда поезд уже отошел и оказалось, что вокруг ни души, несмотря на ряды домов. И в Солотвине, среди недвижных, покрытых соленой пылью стволов шахты, и в Дукле, где с перевала дует тяжелый монотонный ветер. Повсюду на прозрачный экран пространства накладывался Андре Кертес68 1921 года, словно именно тогда время остановилось и настоящее оборачивалось ошибкой, насмешкой или предательством, словно мое присутствие в этих местах было анахронизмом и хулиганством, ведь я прибыл из будущего, отнюдь не сделавшего меня мудрее, а только окончательно ужаснувшего. Пространство этой фотографии гипнотизирует меня и цель всех моих путешествий – отыскать наконец скрытый вход в него. На пути в Бабадаг Я сосчитал штемпели в загранпаспорте. Сто шестьдесят семь штук за какие нибудь семь лет – на самом деле должно быть больше, просто некоторым пограничникам пальцем пошевелить лень. Вот, например, однажды в Орадее… Через несколько дней я возвращался через Сату Маре, на пограничном переходе не было ни души, а они мне: съехать на обочину, оставить машину, и жестами показывают, чтобы я шел за ними в эти стеклянные ангары, в эти теплицы – там внутри пятьдесят градусов, тропики, одна дверь, другая, а в конце командный центр, десять мертвых компьютеров, тип, водрузивший ноги на стол, и гора семечек. Он все время грыз их, безостановочно. Только ноги спустил при нашем появлении. Мы остались одни. Те куда то ушли. Наверное, в будку, следить, чтобы не проскользнула какая нибудь подозрительная личность. Я немного понимал: «cind?», «unde?», «irttrare», «ştampila»69 – но притворялся, что ни бэ ни мэ, сама невинность. Он рассматривал паспорт со всех сторон, сзади, спереди, переворачивал вверх тормашками, и водительские права тоже, и технический паспорт, и страховку и наконец велел мне выйти в коридор. Я видел его через стеклянную дверь. Он снова закинул ноги на стол и занялся семечками. Рассчитывал, что в этом террариуме я расклеюсь, признаюсь в шпионаже, контрабанде и попытке воспользоваться фальшивыми документами, а потом соглашусь искупить все эти преступления несколькими баксами. Я прислонился к стене, закрыл глаза и притворился, что сплю стоя. Через полчаса он меня вызвал и снова что то говорил, а я отвечал по польски, что если его коллеги в Орадее отлынивают от служебных обязанностей, то меня это на фиг не интересует. Так мы и толковали. В конце концов он взглянул на меня с укоризной, отдал документы и махнул рукой. Так что печать шлепают не всегда, но не всегда и цепляются потом, если прошляпили. Никакой закономерности. Венгры, бывает, не ставят и не придираются, а только делают мой любимый неторопливый, тяжелый жест, означающий: а идите вы все… Я вообще люблю венгерских пограничников. Особенно на переходе в Шаторальяхелей летом. Обленившиеся, чуть расхристанные, кобура небрежно болтается, каждое движение исполнено сознания собственного достоинства, словно они желают сказать: когда то все это принадлежало нам, но вам нужен был Трианон, вот и стойте теперь в этих сраных очередях. Я говорю им «Jo napot»70 и меня пропускают. Это «jo napot» осталось у меня на память об одном пограничнике на железнодорожном переходе в Лёкёшхазе. Я тогда возвращался из Сибиу, и было утро, часов пять. Он появился в конце коридора, и у меня упало сердце. Два с лишним метра росту, наголо бритая голова, полевая форма едва сходится на груди, а на боку гигантская пушка. Просто пес войны, наемник мутант. Я сел в купе, сложил руки на коленях и затаил дыхание. Дверь открылась, я увидел огромную улыбающуюся рожу и услышал: «День добрый, целую ручки… Так у вас говорят? Наркотики, оружие, материалы, семтекс?71 Нет? Спасибо. До свидания, целую ручки… Так у вас говорят?» С этими словами он исчез. Впрочем, румынские пограничники ничуть не хуже. И украинские, и словацкие. Даже австрийским, случается, на все начхать. Иные бывают рассеянны, как тот словенец на пограничном переходе в Ходоше, который упорно допытывался, сколько динаров мы ввозим, запамятовав, что его страна уже десять лет как не является Югославией. Или удивлены, как тот грек на Корфу, который не мог поверить, что мы провели в Албании две недели ради собственного удовольствия, и чуть не на просвет рассматривал наше грязное белье в поисках разгадки сей тайны. Да, сто шестьдесят семь штемпелей, а если считать и те, которые забыли поставить, пожалуй, наберется и две сотни. Красные, фиолетовые, зеленые, черные, размазанные, с какими то приписками от руки, изображениями старых паровозов, автомобилей, чуть по детски нарисованными самолетиками и пароходиками, ведь во всем этом есть какое то ребячество, словно это игра в пятнашки, жмурки, в прятки, пустая забава, праздник, который, однажды затеянный, никак не может завершиться. Попадаются штемпели нечеткие, словно оттиски картофельных печатей, любительство самодельной типографии, будто я сам их себе нарисовал карандашом или фломастером, серьезности ни на грош. Интересно, как выглядит штемпель Молдавии? Я имею в виду Республику Молдову, ту, что к востоку от Прута, со столицей в Кишиневе. Надо рассмотреть. Хорошо бы он был зеленый. Такой я представляю эту страну: зеленая холмистая земля с перелесками. Сады и огороды, освещенные солнцем. Зреют арбузы, перец и виноград. Переулки старого Кишинева накрыты тенью каштанов. Кухня, говорят, жирная, тяжелая, но вкусная. Единственный недостаток – отсутствие в меню водки, которую заменяет тяжелый сладковатый бренди. Одна немецкая газета сообщила, будто молдавская экономика зиждется на торговле человеческими органами. Продают в основном собственные, но, случается, и чужие. Я, наверное, съезжу туда летом. Я люблю ездить в страны, о которых знаю так мало. Потом возвращаюсь и отыскиваю какие нибудь книги, расспрашиваю людей, сгребаю в кучу крохи информации и проверяю, где же я был на самом деле. Фиг чего из этого получается, так как все становится еще более чуждым и напоминает сон, снящийся внутри сна. Приходится открывать собственный паспорт, чтобы убедиться, что чужие страны в принципе существуют. Ведь в сущности – что это за страны? Воспоминания о былом, остатки минувшего и проекты будущего, нечто потенциальное, некие смутные обещания да «мы вам еще покажем». Надо наконец отправиться за какую нибудь настоящую границу, где женщины носят туфли из змеиной кожи и ничто не напоминает что нибудь знакомое, где жизнь вдруг обрывается и происходит карнавал или своего рода травма, а может, и трансгрессия. Сто шестьдесят штемпелей псу под хвост. Возвращаюсь я всегда тем же идиотом, каким невеждой уезжал. Повсюду на углах стоят мужчины и ждут каких то событий, повсюду сиденья в поездах прожжены папиросами, и люди просто убивают время и невозмутимо взирают, как история жмет на газ. Я зря трачу время и деньги. С таким же успехом можно было сидеть дома, ведь все это есть у меня и здесь. Куда бы я ни ехал, повсюду высматриваю цыган. В Прекмурье, пытаясь отыскать их, я проездил целый бак бензина, потому что меня достала эта вылизанная страна и словенцы, предатели славянского бардака, но не нашел ни одного, хотя они там точно есть, я читал. Очень возможно, что они попрятались, почуяв меня за сотню километров с этой моей любовью к распаду, жалкой тягой ко всему, что выглядит не так, как должно. Они почуяли меня, когда я еще стоял на пороге своего дома, еще в Словакии, когда я проезжал их обветшавшие трущобы за Зборовом, в этом месте у шоссе на холме, этой временности и насмешке над всеми соблазнами гармонии и достатка. Там сердце всегда сжимается от восторга, что можно начхать на этот мир и посреди постмодернистского постиндустриального пейзажа заниматься древним собирательством: женщины несут вязанки хвороста, мужики волокут нагруженные металлоломом тележки, ребята выкапывают на помойках пластмассу, перед фанерными будками стоят остовы машин без колес и сушатся ковры, повсюду порхают полиэтиленовые пакеты. В сущности, занимаются они тем же, чем и все остальные, – пытаются выжить, но не кичатся этим, поскольку не записывали свою историю, предпочитая сказки и легенды, свои небылицы из поколения в поколение, свои «однажды» вместо, скажем, «тринадцатого декабря достопамятного года, к примеру, в Копенгагене». Поэтому, куда бы я ни отправился, сразу начинаю высматривать их – этот живой упрек средиземноморской и христианской цивилизации, народ, не владеющий землей, который даже если что нибудь и строит, то так, словно готов в любую минуту бросить, поджечь от скуки или отчаяния и перенести свое подвижное государство куда нибудь подальше, где белая европейская шпана не так пышет ненавистью. Так что я высматриваю их – как в словенском Прекмурье – и бываю разочарован, если не встречаю, – чувствую, что забрался слишком далеко и пора возвращаться. Наверное, нас объединяет какое то дегенеративное родство: я вроде обучен грамоте, кое как складываю слова, которые потом где то оседают, но не умею с помощью этих рассказов создать осмысленную, правдоподобную историю. Все эти существительные, глаголы и прочее отклеиваются от мира, отваливаются, подобно старой штукатурке, и в конце концов я возвращаюсь к легендам, байкам и балладам, к тем событиям, которые хоть и произошли, но являются стопроцентной ложью, клюквой и метафорической ересью. Просто они были слишком краткосрочны, чтобы иметь хоть какое то значение. Или же случились только в моем сознании. Однажды на Окенче72 пограничник в будке рассматривал мой паспорт со всех сторон, листал его, поглядывал на меня исподлобья, снова листал потрепанные странички и я уже решил, что моя песенка спета – придется сидеть дома, но в конце концов он наклонился к стеклянной форточке и спросил: «Скажите, а где это – Конечная?» Я пятьдесят раз ездил в те края, на юг, с замиранием и сладкой дрожью перед грядущим, а парень даже не подозревал, что они существуют, хотя там сидят его коллеги и ставят штемпели точно такими же машинками с пружиной. Там все это начинается: парни удовлетворенно волокут со словацкой стороны пятилитровые банки с соком – красные, желтые, оранжевые и зеленые – просвеченные солнцем, они сияют, как сокровища Али Бабы, волокут водку, пиво целыми ящиками, кто посмелее берет даже красное модранское, потому что оно хоть и чертовски сухое, но зато стоит всего пять злотых, женщины волокут мешки с сахаром, мукой и рисом, а три магазина на той стороне в чистом поле и глухом лесу колышутся, словно корабли, словно пароходы с эмигрантами сто лет назад, плывущие за океан и груженные таким же сбродом, такими же физиономиями, и даже куртки и картузы не сильно изменились. Дешевая роскошь колышется среди плавных зеленых волн Бескидов, а надежда быстренько сбыть товар за полцены оживляет мою Конечную, точно посулы Земли Обетованной. Бывает, стоишь в очереди, якобы за темным пивом «Смадни мних» или горькой «демановкой», а на самом деле воображаешь, что где то здесь, в магазине «Na colnicy»,73 берет начало тот меридиан, который теряется затем в Ионическом море у берегов полуострова Пелопоннес, а вдоль него, точно птицы на проводах, сидят мужчины, похожие на этих как две капли воды. Со своими набитыми сумками и идеями, как надо жить, своими рыжими зловредными очкастыми пограничницами и вечной нехваткой денег, так что приходится вертеться, уворачиваться, чтобы перехитрить реальность и к вечеру не остаться внакладе. Кошице, Токай, Арад, Тимишоара и Скопле – точно бусинки на этой мерцающей нитке меридиана. От магазина «У Пуфи» открывается вид на всю долину Каменца. Парни пьют пиво и смотрят на юг. Та сторона сияет ярче, так что они смотрят более жадно, чем из дома. Кошице, Токай, Арад, Тимишоара, Скопле… Да. Можно взять этих, из Маластува, из Здыни, из Горлице, и усадить перед магазином в Хидашнемети, там, где иностранцы обычно спускают последние форинты, или на ярмарке в Сучаве, или в Сфинту Георге, где окруженный маревом болот, впадает в Черное море Дунай, или даже в Тиране, где над площадью Скандербега опускаются душные от выхлопов сумерки – гармония мира, по сути, не нарушилась бы. Никто не распознает в них чужеземцев. Во всяком случае, пока они не откроют рот. Недавно ночью я заблудился в Груеце, искал съезд на Коньское, и мне казалось, что нахожусь в городе Абруд, в Трансильвании. Та же тьма и двусмысленные светофоры, та же неочевидность человеческого присутствия и тени, напоминающие фигуры, и пространство, едва протертое, освобожденное от вечного мрака. Так и эти мужчины – кажутся начатыми, но не вполне законченными. Словно они замерли и ждут продолжения эволюции или сотворения мира, словно ждут развития событий и живут в бесконечном настоящем, которое постоянно обращается в прошлое. Будущее – фикция. Конечно, оно должно наступить, об этом твердят все кому не лень, но старая истина гласит, что есть только то, что есть и было. Прочее не существует, потому что никто его не касался и не видел. Поэтому, стоя возле магазина «У Пуфи», я тоже глазею на юг и задумываю путешествия в настоящем пополам с минувшим. У меня не получается думать о том, что будет, не припоминая того, что было. Порой мне кажется, что только границы не дают всему этому рассыпаться, что истинный облик этих краев и народов – формы их территорий в атласе. Это глупая мысль, но я не могу от нее отделаться. «В заключение добавим, что румынская народная культура – одна из самых сложных и содержательных в Европе». Когда то в Милане я спросил Франческо: «Кем являются романские братья румыны для итальянского обывателя?» – «Для итальянского обывателя все румыны – цыгане», – ответил Франческо. Однажды в Сибиу я зашел в музыкальный магазин за дисками, где то на улице Николае Бальческу. Продавщица спросила, откуда я. Узнав, что из Польши, принялась декламировать: «У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». «Что за бардак у вас в голове», – сказал я отрешенно. Как то в краковском ресторанчике Яблоньский, пытаясь охмурить двух словачек, три часа беседовал с ними по чешски, но интерес в их глазах постепенно угасал. Наконец пришел Камиль, их приятель, и сказал Яблоньскому: «Это словенки, и они не понимают, чего тебе надо». Англичане знают Чеслава Милоша, но думают, что это тот чех, который снял «Волосы.74 Так все и вертится, и я вовсе не жажду перемен, и мне начхать на качество картинки или звука. Хорошо жить в краях неочевидных, потому что их границы вмещают больше пространства, чем утверждают географы. Это бездны неведомого, бесконечные дали домыслов, ускользающий горизонт фантазий и мираж блаженных суеверий, которые никогда не скорректирует реальность. Как то летом я целую неделю слонялся вдоль румынской границы и фантазировал, что там, по другую сторону. Я шатался по восточной Венгрии, по Сабольч Сатмару, по песчаным захолустьям и деревням, задыхаясь от аромата свиного навоза, где то между Матесалькой, Ньирбатором и Надькалло, и представлял себе Румынию, о которой почти ничего не знал, но мое воображение не имело границ, так что я видел сны наяву, сны, лишенные содержания, очищенные от формы, и это напоминало соприкосновение с нереальным, в существовании которого ты уверен гораздо больше, чем в самой реальности. Потом через Загоны я перебрался на Украину и тащился на поезде вдоль Тисы на восток, и снова справа на расстоянии вытянутой руки была Румыния, и только где то в районе Сигетул Мармацией меня отнесло на север и я избавился от этого наваждения. Спустя год я и вправду отправился в Румынию, но это «и вправду» оказалось воспроизведением старого сна, пограничной галлюцинации, и на самом деле это продолжается и по сей день и очередные печати в паспорте ничего не меняют, потому что невозможно поставить печать на видения, которые больше и прочнее всех границ вместе взятых. Я кое что в этом смыслю: сто шестьдесят с лишним печатей за семь лет, причем большинство из них – на «территориях со смешанным населением», в краях, где одно связано с другим без причины и с несущественными для целого следствиями, в пространстве, где вампирши по прежнему венчаются с оборотнями и воображение не знает покоя, ибо только оно в состоянии одолеть хаос того, что якобы зримо, якобы осязаемо и в лучшем случае констатировано. Юг, юго восток… Все напоминает здесь свободу и детство. Я словно пятился в прошлое, имея перед собой бесконечное количество тропок. Да, в воздухе Конечной растворено своего рода небытие, а в районе Зборова человеку уже плевать на собственную идентичность. С каждым километром она все умаляется, и, как в младенчестве, наше бытие в конце концов отделяется от нас, как нечто отличное от окружающего мира. Если ехать в Венгрию через Словенски Нове Место, то там, где наше шоссе пересекает автострада номер 552, начинается десятикилометровый отрезок, на котором можно разогнаться на полную катушку. Весной земплинские холмы желтит цветущий рапс. Вокруг царит такая пустота, что трудно понять, пейзаж это еще или его синтез. Шоссе то и дело карабкается на гребни, и спускается, и бежит так ровно, словно кто то разматывает серую ленточку. На этих десяти километрах возникает ощущение, что в бытии наконец обнаружилась некая трещина, словно мы наблюдаем мир с изнанки: все по прежнему, но не так, как было прежде. Перед Черговом на железнодорожном переезде приходится тормозить, и предметы медленно возвращаются на свои места, вероятно, затем, чтобы можно было почувствовать себя так, будто ты уцелел в катастрофе, вероятно затем, чтобы рассказывать всю эту фигню, стряпать легенды, позволяющие передохнуть от реальности, понять которую я не в состоянии, да и не пытаюсь. Я знаю, что за бензоколонкой «Словнафт» хоть раз в жизни должен поехать прямо, а не сворачивать, как обычно, направо, и увидеть наконец деревню Борши – место рождения Ференца II Ракоци |