книга борьба полная версия. Аварийных разливов

Скачать 5.47 Mb. Скачать 5.47 Mb.

|

|

Глава 1. ИСТОЧНИКИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА СУШЕ И ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ РОССИИ 1.1. Нефтепромыслы 1.1.1. Общая характеристика нефти В составе нефти выделяют углеводородную, асфальтосмолистую и зольную составные части, а также порфирины и серу. Углеводороды, содержащиеся в нефти, подразделяют на три основные группы: метановые, нафтеновые и ароматические. Метановые (парафиновые) углеводороды химически наиболее устойчивы, а ароматические -наименее устойчивы (в них минимальное содержание водорода). При этом ароматические углеводороды являются наиболее токсичными компонентами нефти. Асфальтосмолистая составная нефти частично растворима в бензине: растворяемая часть - это асфальтены, нерастворяемая - смолы. Порфирины - это азотистые соединения органического происхождения, они разрушаются при температуре 200-250°С. Сера присутствует в составе нефти либо в свободном состоянии, либо в виде соединений сероводородов и меркаптанов. Зольная часть нефти - это остаток, получаемый при ее сжигании, состоящий из различных минеральных соединений [72]. Нефть, получаемую непосредственно из скважин, называют сырой. При выходе из нефтяного пласта нефть содержит частицы горных пород, воду, а также растворенные в ней соли и газы. Эти примеси вызывают коррозию оборудования и серьезные затруднения при транспортировке и переработке нефтяного сырья. Поэтому для доставки нефти в отдаленные от мест добычи пункты погрузки или на нефтеперерабатывающие заводы необходима ее промышленная обработка: из нее удаляется вода, механические примеси, соли и твердые углеводороды, выделяется газ. Газ и наиболее легкие углеводороды необходимо выделять из состава нефти, т.к. они являются ценными продуктами, и могут быть утеряны при ее хранении. Кроме того, наличие легких газов при транспортировке нефти по трубопроводу может привести к образованию газовых мешков на возвышенных участках трассы. Одним из возможных пунктов доставки очищенной нефти являются нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ,), где в процессе переработки из нее получают различные виды нефтепродуктов. Качество, как сырой нефти, так и нефтепродуктов, получаемых из нее, определяется ее составом: именно он определяет направление переработки нефти и влияет на конечные продукты. Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов В  ажнейшими характеристиками сырой нефти являются: плотность, содержание серы, фракционный состав, а также вязкость и содержание воды, хлористых солей и механических примесей. ажнейшими характеристиками сырой нефти являются: плотность, содержание серы, фракционный состав, а также вязкость и содержание воды, хлористых солей и механических примесей.Одно из главных свойств непереработанной нефти - это ее плотность, которая зависит от содержания тяжелых углеводородов, таких как парафины и смолы. Для ее выражения используется как относительная плотность, выраженная в г/см , так и плотность, выраженная в единицах Американского института нефти (American Petroleum Institute - API), измеряемая в градусах (таблица 2). Относительная плотность = масса соединения/масса воды. API = = (141,5/ относительная плотность) - 131,5. Таблица 2 Относительная плотность различных сортов нефти

По плотности можно ориентировочно судить об углеводородном составе нефти и нефтепродуктов, поскольку ее значение для углеводородов различных групп различно. Более высокая плотность указывает на большее содержание ароматических углеводородов, а более низкая - на большее содержание парафиновых углеводородов. Углеводороды нафтеновой группы занимают промежуточное положение. Таким образом, величина плотности до известной степени будет характеризовать не только химический состав и происхождение продукта, но и его качество. При характеристике плотности отдельных фракций нефти следует, прежде всего, отметить возрастание плотности с увеличением температуры кипения. Наиболее качественными и ценными являются легкие сорта нефти (российская Siberian Light). Чем меньше плотность нефти, тем легче процесс ее переработки и выше качество получаемых из нее нефтепродуктов. По содержанию серы нефть в Европе и России подразделяют на малосернистую (до 0,5%), сернистую (0,51-2%) и высокосернистую (более 2%). Соединения серы в составе нефти, как правило, являются вредной примесью. Они токсичны, имеют неприятный запах, способствуют отложению смол, в соединениях с водой вызывают интенсивную коррозию металла. Особенно в этом отношении опасны сероводород и меркаптаны. Они обладают высокой коррозийной способностью, разрушают цветные металлы и железо. Поэтому их присутствие в товарной нефти недопустимо. 10 Глава 1. Источники разливов нефти на суше и во внутренних водоемах России Н  ефть является смесью нескольких тысяч химических соединений, большинство из которых - комбинация атомов углерода и водорода -углеводороды; каждое из этих соединений характеризуется собственной температурой кипения, что является важнейшим физическим свойством нефти, широко используемым в нефтеперерабатывающей промышленности. На каждой из стадий кипения нефти испаряются определенные соединения. Соединения, испаряющиеся в заданном промежутке температуры, называются фракциями, а температуры начала и конца кипения - границами кипения фракции или пределами выкипания. ефть является смесью нескольких тысяч химических соединений, большинство из которых - комбинация атомов углерода и водорода -углеводороды; каждое из этих соединений характеризуется собственной температурой кипения, что является важнейшим физическим свойством нефти, широко используемым в нефтеперерабатывающей промышленности. На каждой из стадий кипения нефти испаряются определенные соединения. Соединения, испаряющиеся в заданном промежутке температуры, называются фракциями, а температуры начала и конца кипения - границами кипения фракции или пределами выкипания.Фракции, выкипающие до 350°С, называют светлыми дистиллятами. Фракция, выкипающая выше 350°С, является остатком после отбора светлых дистиллятов и называется мазутом. Мазут и полученные из него фракции - темные. Названия фракциям присваиваются в зависимости от направления их дальнейшего использования. Фракции, которые содержит нефть, приведены в таблице 3. Таблица 3 Фракции, которые содержит нефть

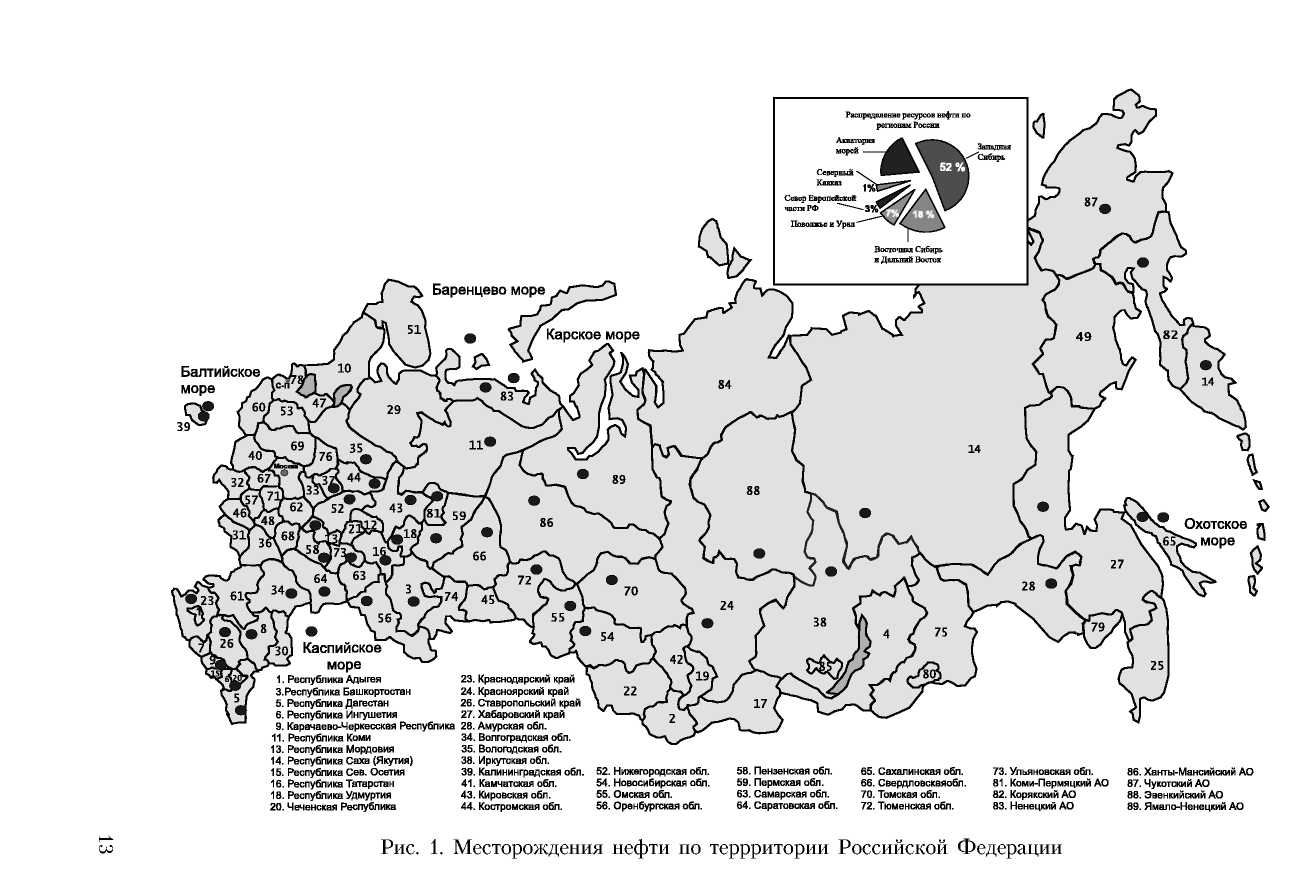

Различные нефти сильно отличаются по составу. В легкой нефти обычно больше бензина, нафты и керосина, в тяжелых - газойля и мазута. Наиболее распространены нефти с содержанием бензина 20-30% [72]. При добыче и переработке нефть дважды смешивается с водой: при выходе с большой скоростью из скважины вместе с сопутствующей ей пластовой водой и в процессе обессоливания, т.е. промывки пресной водой для удаления хлористых солей. В нефти и нефтепродуктах вода может содержаться как в виде простой взвеси, тогда она легко отстаивается при хранении, так и в виде стойкой эмульсии, тогда приходится прибегать к специальным методам обезвоживания. Присутствие воды в нефти, особенно с растворенными в ней хлористыми солями, осложняет переработку нефти. Присутствие механических примесей в нефти объясняется условиями ее залегания и способами добычи. Механические примеси состоят из частиц песка, глины и других твердых пород, которые, оседая на поверхности воды, способствуют образованию нефтяной эмульсии. В отстойни- 11 Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов к  ах, резервуарах и трубах при подогреве нефти часть механических примесей оседает на дне и стенках, образуя слой грязи и твердого осадка. При этом уменьшается производительность оборудования, а при отложении осадка на стенках труб уменьшается их теплопроводность. Массовая доля механических примесей до 0,005% включительно оценивается как их отсутствие. ах, резервуарах и трубах при подогреве нефти часть механических примесей оседает на дне и стенках, образуя слой грязи и твердого осадка. При этом уменьшается производительность оборудования, а при отложении осадка на стенках труб уменьшается их теплопроводность. Массовая доля механических примесей до 0,005% включительно оценивается как их отсутствие.Вязкость определяется структурой углеводородов, составляющих нефть, т.е. их природой и соотношением. Она характеризует возможность распыления и перекачивания нефти и нефтепродуктов: чем ниже вязкость жидкости, тем легче осуществлять ее транспортировку по трубопроводам, производить ее переработку. Особенно важна эта характеристика для определения качества масляных фракций, получаемых при переработке нефти и качества стандартных смазочных масел. Чем больше вязкость нефтяных фракций, тем больше температура их выкипания. Таким образом, наибольшей ценностью обладает легкая нефть с низким содержанием серы, воды, солей и механических примесей, а также с низкой вязкостью. 1.1.2. Российские месторождения нефти Российские месторождения нефти разбросаны по шестнадцати нефтегазоносным провинциям: Западно-Сибирской, Волго-Уральской, Тима-но-Печорской, Прикаспийской, Северо-Кавказской, Лено-Тунгусской, Восточно-Сибирской и др. Из российских недр выкачан уже целый океан нефти - более 15 миллиардов тонн. Половина изученных запасов нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений страны уже вычерпана. Но Россия все-таки прочно удерживает одно из первых в мире мест по запасам топливно-энергетического сырья. Больше разведанной нефти только в Саудовской Аравии. По состоянию на 01.01.02 г. в России было открыто 2407 нефтесодержащих месторождений. Из них: 1958 - нефтяных, 193 - газонефтяных и 224 - нефтегазоконденсатных. Из открытых месторождений - 1253 вовлечены в разработку, на которых сосредоточено 53,3% общероссийских запасов нефти. В 2003 году в России разрабатывались около 700 нефтяных месторождений, сосредоточивших в себе 91% запасов нефти [96, 114]. Все месторождения нефти распределяются на 10 уникальных, 139 крупных, 219 средних и 1238 мелких месторождений. Начальные суммарные ресурсы нефти составляют по суше - 87,6%, по шельфу - 12,4%. Месторождения нефти расположены в более чем 40 субъектах Российской Федерации. Наибольшие из них сосредоточены в Западной Сибири - 69%, в У рало-Поволжье - 17%, на Европейском Севере - 7,8% и в Восточной Сибири - 3,6%. Основные разведанные запасы нефти расположены в Уральском федеральном округе (66,7%) [103, 114] (рис. 1). 12  Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов О  сновные нефтяные месторождения России находятся на территории: Западной и Восточной Сибири, Татарстана, Башкортостана, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Удмуртия, Республики Коми, Краснодарского и Ставропольского краев, Сахалинской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Самарской, Пермской областей. Месторождения Западной Сибири и Тимано-Печорского региона открыты сравнительно недавно и находятся на самом пике своего развития. сновные нефтяные месторождения России находятся на территории: Западной и Восточной Сибири, Татарстана, Башкортостана, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Удмуртия, Республики Коми, Краснодарского и Ставропольского краев, Сахалинской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Самарской, Пермской областей. Месторождения Западной Сибири и Тимано-Печорского региона открыты сравнительно недавно и находятся на самом пике своего развития.Из субъектов Российской Федерации доминирующее положение занимает Ханты-Мансийский автономный округ, в котором сконцентрировано более 50% запасов нефти России. В последние годы открыты новые значительные месторождения нефти на территории Красноярского края и Эвенкийского округа, Республике Саха (Якутия) и Иркутской области. Регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока располагают значительным объемом подтвержденных запасов углеводородного сырья порядка 1,9 млрд т. В перспективе восточные регионы России способны стать новым крупным центром нефтедобычи на территории страны, обеспечивающим потребности регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока в энергоресурсах и открывающим перспективу значительного расширения поставок углеводородов на топливно-энергетические рынки АТР, где в ближайшие 20-30 лет прогнозируется устойчиво возрастающий дефицит собственных энергоресурсов. В регионе открыты крупные месторождения: Верхнечонское, Ярак-тинское, Дулисьминское (нефть, газ) в Иркутской области, Юрубчено-  Нефтяное месторождение в болотах Западной Сибири 14 Глава 1. Источники разливов нефти на суше и во внутренних водоемах России Т  ахомское (нефть, газ) в Эвенкийском автономном округе, Талаканское, Среднеботуобинское (нефть, газ) в Республике Саха (Якутия). ахомское (нефть, газ) в Эвенкийском автономном округе, Талаканское, Среднеботуобинское (нефть, газ) в Республике Саха (Якутия).Базовыми для формирования нефтедобычи в регионе должны стать Верх-нечонское, Талаканское и Юрубчено-Тахомское месторождения. Возможная добыча нефти в регионе может к 2015-2020 годам составить до 45 млн тонн в год, к 2030 году - до 55 млн тонн в год [86, 93, 97, 103, 114]. Нефтегазовые месторождения на шельфе Сахалина особым образом выделяются в составе месторождений углеводородного сырья дальневосточного региона. Они расположены существенно ближе как к потенциальным рынкам сбыта углеводородов, так и к потенциальным местам их морской перевалки. Удаленность месторождений шельфа от берега не превышает 100 км. К 2008-2010 годам суммарная добыча нефти на месторождениях, разрабатываемых в рамках проектов «Сахалин-1» и «Саха-лин-2», может достичь 17-20 млн тонн нефти [89, 114]. К сожалению, в техническом и технологическом отношении нефтедобывающая промышленность России все еще находится на недостаточно высоком уровне. Коэффициент извлечения нефти на многих российских месторождениях не достигает и 30%, что ниже среднемирового, составляющего обычно 40-50%. Улучшение этого показателя равнозначно открытию и освоению новых нефтяных месторождений. Низким остается и среднесуточный дебит промысловых скважин. Если в 1975 году он составлял 29,4 тонн, а в 1990 году - 11,6 тонн, то к 2000 году снизился до 7,5 тонн. В ведущих нефтедобывающих странах мира этот показатель измеряется многими десятками и сотнями тонн. Это связано, прежде всего, с тем, что основные объемы нефти добываются на старых, работающих десятки лет месторождениях. Минерально-сырьевая база российской нефтедобычи имеет целый ряд серьезных проблем:

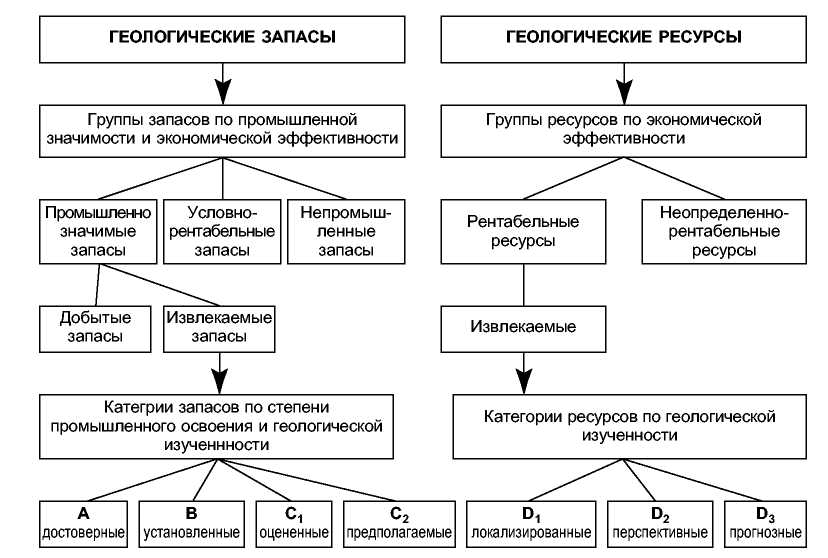

15 Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов -  около четверти ресурсов нефти приходится на шельфы, в основном замерзающих акваторий. Их освоение требует дорогостоящего оборудования с ледовой защитой и решения проблемы с транспортировкой добытой нефти. около четверти ресурсов нефти приходится на шельфы, в основном замерзающих акваторий. Их освоение требует дорогостоящего оборудования с ледовой защитой и решения проблемы с транспортировкой добытой нефти.Нефтяной комплекс России включает в себя 11 крупных нефтяных компаний, на долю которых приходится 90,8% от общего объема нефтедобычи в стране, и 113 мелких компаний, объем добычи которых составляет 9,2%. Крупные нефтяные компании России осуществляют полный комплекс нефтяных работ - от разведки, добычи и переработки нефти до ее транспортировки и сбыта нефтепродуктов. 1.1.3. Стадии разработки нефтяных месторождений Геологоразведочные работы на нефтяных месторождениях принято подразделять на 2 этапа: поисковый и разведочный. На поисковом этапе происходит первоначальная оценка и изучение потенциальных нефтегазоносных месторождений с последующим пробным бурением. Первые поисковые скважины бурятся на максимальную глубину. Обычно первым исследуется верхний слой (этаж) залежей, а затем более глубокие слои. На разведочном этапе производится непосредственная подготовка месторождения к разработке и добыче. В зависимости от степени изученности и достоверности информации в России выделяют запасы и ресурсы нефти. Запасы нефти подразделяются на разведанные (промышленные запасы) - категории А, В и С1, и предварительно оцененные - категория С2. Ресурсы нефти подразделяются на перспективные - категория СЗ, и прогнозные - категории D1 и D2. Категория А представляет собой наиболее достоверные и изученные запасы, С2 - наименее. Прогнозирование ресурсов нефти производится на ранней стадии геологоразведочных работ. По степени изученности месторождения принято разделять на четыре группы: «детально разведанные месторождения», «предварительно разведанные месторождения», «слабо разведанные месторождения» и «границы месторождений не определены». По величине извлекаемых запасов залежи нефти условно подразделяются на мелкие (менее 10 млн тонн), средние (10-30 млн тонн), крупные (30-300 млн тонн) и уникальные (более 300 млн тонн). Минприроды России 1 ноября 2005 года утвердило новую классификацию запасов и ресурсов нефти и горючих газов, которая будет введена в действие с 1 января 2009 года. Необходимость принятия новой классификации в России назрела с установлением рыночных отношений в недропользовании. Требовались новые принципы оценки запасов, в первую очередь с экономической точки зрения, которые позволили бы определить стоимостную оценку месторождений нефти и газа. С 2001 года действует временная клас- 16 Глава 1. Источники разливов нефти на суше и во внутренних водоемах России с  ификация, которая практически дублирует утвержденную еще в 1983 году классификацию запасов и ресурсов нефти и газа СССР и не учитывает многих вопросов оценки запасов в современных условиях недропользования. ификация, которая практически дублирует утвержденную еще в 1983 году классификацию запасов и ресурсов нефти и газа СССР и не учитывает многих вопросов оценки запасов в современных условиях недропользования.Новая классификация месторождений нефти и газа позволит провести дифференциацию запасов не только по степени геологической изученности, но и по экономической эффективности и степени промышленного освоения, что имеет принципиальное значение в рыночных условиях [101]. В новой классификации учтены мировой опыт и знания в области оценки запасов и ресурсов. Новая классификация гармонизирована с рамочной классификацией ООН и международной системой SPE/WPG/ AAPG, что важно нефтегазовым компаниям с точки зрения капитализации — для присутствия на мировых фондовых рынках, оценки инвестиционных проектов и привлечения заемных финансовых средств. В отечественную классификацию впервые вводится понятие экономической эффективности. Критериями выделения групп запасов являются промышленная значимость месторождения и величина чистого дисконтированного дохода, определяемого по прогнозируемым показателям разработки при фиксированных нормах дисконта. Критерием выделения групп ресурсов является величина ожидаемой стоимости запасов (рис. 2). Запасы нефти, газа и содержащихся в них компонентов по степени экономической эффективности и возможности их промышленного освоения и использования подразделяются на две группы, подлежащие раздельному подсчету и учету, — промышленно-значимые и непромышленные. В свою очередь промышленно-значимые запасы подразделяются на нормально-рентабельные и условно-рентабельные. К нормально-рентабельным относятся такие месторождения (залежи) нефти и газа, вовлечение которых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам экономически эффективно в условиях конкурентного рынка при использовании техники и технологий добычи и переработки сырья, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному использованию недр и охране окружающей среды. Запасы месторождений (залежей), вовлечение которых в разработку на момент оценки согласно технико-экономическим расчетам не обеспечивает приемлемую эффективность в условиях конкурентного рынка из-за низких технико-экономических показателей, но освоение которых становится экономически возможным при изменении цен на нефть и газ или появлении новых оптимальных рынков сбыта и новых технологий, считаются условно-рентабельными. В промышленно-значимых запасах выделяются извлекаемые запасы. 17 Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов  Рис. 2. Новая классификация месторождений нефти и газа К непромышленным запасам относятся запасы месторождений (залежей), вовлечение которых в разработку на момент оценки экономически нецелесообразно либо технически или технологически невозможно. В данную группу входят запасы нефти и горючих газов месторождений (залежей), которые экономически нерентабельны для освоения на современном этапе, а также законсервированные месторождения, месторождения, расположенные в пределах водо-охранных зон, населенных пунктов, сооружений, сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры, и месторождения, значительно удаленные от транспортных путей и территорий с развитой инфраструктурой нефтедобычи. Ресурсы по экономической эффективности подразделяются на рентабельные и неопределенно-рентабельные. К первым относятся ресурсы, имеющие положительную предварительно (или экспертно) ожидаемую стоимость запасов. В рентабельных ресурсах выделяются извлекаемые ресурсы, к которым относятся такие ресурсы, извлечение которых экономически эффективно на дату оценки. К неопределенно-рентабельным относятся ресурсы, имеющие на дату оценки неопределенную ожидаемую стоимость запасов; извлекаемые ресурсы не выделяются. Запасы нефти и горючих газов по геологической изученности и степени промышленного освоения подразделяются на следующие категории: 18 Глава 1. Источники разливов нефти на суше и во внутренних водоемах России

Ресурсы нефти и горючих газов по геологической изученности подразделяются на следующие категории:

Принятый документ классифицирует также месторождения. Так, по величине извлекаемых запасов месторождения углеводородов подразделяются на:

- очень мелкие (менее 1 млн тонн нефти, менее 1 млрд м газа). Современная добыча нефти осуществляется посредством бурения скважин с последующим извлечением нефти и сопутствующих ей газов и воды [75, 76]. 19 Предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов   Процесс добычи нефти можно условно разделить на 3 этапа:

Перемещение жидкостей и газа в пластах к эксплуатационным сква жинам называют процессом разра ботки нефтяного месторождения. Движение жидкостей и газа в нуж- Ьуровая вышка ном направлении происходит за счет определенной комбинации нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, а также их количества и порядка работы. Важной характеристикой нефтяных скважин является дебит - среднесуточный уровень добычи нефти. По значению дебита (тонны/сутки) различают низкодебитные (до 7 т/с), среднедебитные (от 7 до 25 т/с), высокодебитные (от 25 до 200 т/с) и сверхвысокодебитные (более 200 т/с) нефтяные залежи. По мере извлечения нефти из скважины она становится все более труднодоступной и дебит скважины падает. Кроме того, определяют нефтеотдачу скважины - степень полноты извлечения нефти. Под текущим коэффициентом нефтеотдачи (текущей нефтеотдачей) понимается отношение добытого из пласта количества нефти на определенную дату к ее балансовым запасам, он возрастает во времени по мере извлечения из пласта нефти. Конечный коэффициент нефтеотдачи - это отношение извлеченных запасов нефти за весь срок разработки к балансовым запасам. Система разработки нефтяных месторождений определяет: порядок ввода эксплуатационных объектов в разработку; сетки размещения скважин; темп и порядок ввода их в разработку; способы регулирования баланса и использования пластовой энергии. В зависимости от вида энергии, используемой для перемещения нефти, различают системы разработки залежей при естественных режимах, когда используется только естественная пластовая энергия; системы раз- |