Эл.учебник Шелухин начало. Автоматизация и механизация сортировочных

Скачать 3.04 Mb. Скачать 3.04 Mb.

|

|

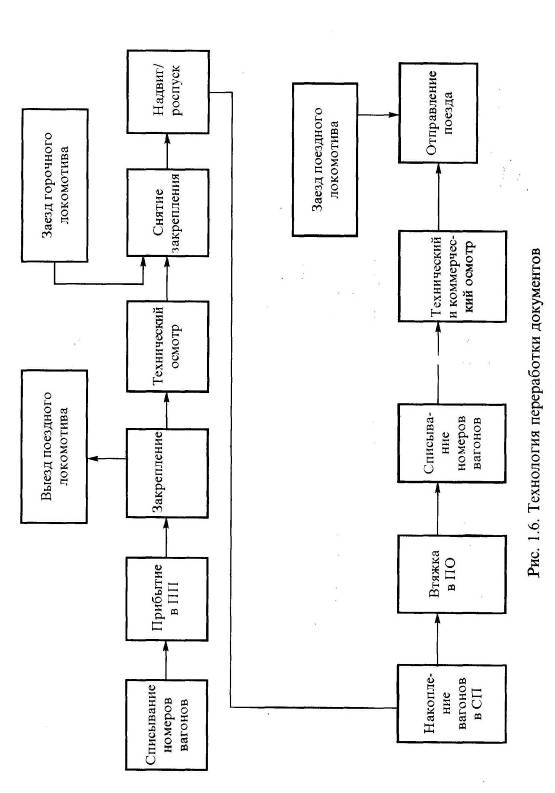

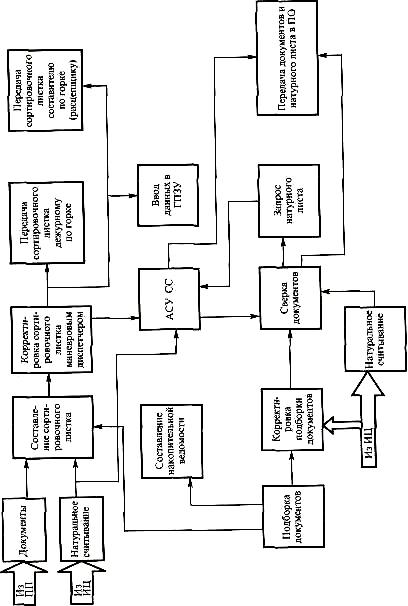

В.И. Шелухин АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК Рекомендовано Управлением кадров и учебных заведений Федерального агентства железнодорожного транспорта в качестве учебника для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта Москва 2005 УДК 656.212.5:658.011.56 ББК 39.275 Ш36 Ш36 Шелухин В.И. Автоматизация и механизация сортировочных горок; Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. — М.: Маршрут, 2005. — 240 с. ISBN5-89035-239-3 В учебнике рассмотрены эксплуатационные основы механизации и автоматизации сортировочных горок станций сетевого и регионального назначения, включая технологию работ по переработке составов, структуру технических средств и основные требования к эксплуатации систем и устройств. Изложены принципы построения, функционирования и реализации современных средств механизации и автоматизации; широко представлен иллюстративный материал (схемы, таблицы, рисунки). Предназначен для учащихся техникумов и колледжей железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте», специализации «Обслуживание устройств автоматики и телемеханики», может быть полезен студентам вузов ж.-д. транспорта по специальности «Автоматика, телемеханика и связь», а также инженерно-техническим работникам, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией горочной техники. УДК 656.212.5:658.011.56 ББК 39.275 Рецензенты: главный специалист Департамента автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» Н. С. Путилин; заведующий отделением автоматизации и механизации станционных процессов ВНИИАС А. Г, Савицкий; преподаватель высшей категории Красноярского техникума ж.-д. транспорта И.Л. Рогачева. ISBN 5-89035-239-3 © Шелухин В.И., 2005 © УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте, 2005 © Издательство «Маршрут», 200 Введение. Неотъемлемой частью перевозочного процесса на железнодорожном транспорте является технологическая работа, связанная с переработкой грузовых составов на специальных станциях, называемых сортировочными. Для выполнения сортировочной работы широко используются различные специальные устройства, среди которых основными являются сортировочные горки. Эти особые транспортные сооружения прошли большой путь развития. Первая в России сортировочная горка была построена в 1889 г. на станции Саратов Рязано-Уральской железной дороги. В 1909—1917 гг. появились теоретические исследования работы и конструкции сортировочных горок, выполненные С.Д. Карейшей, Е.А. Гибшманом, В.Н. Образцовым, А.Н. Фроловым и др., которые стали основами проектирования сортировочных горок. После 1917 г. были созданы условия для перехода к механизированным горкам. В 1934—-1935 гг. такие горки начали работать на станциях Красный Лиман, Дебальцево, Ленинград-Сортировочный-Московский. Следующим этапом развития горок явилась автоматизация процесса расформирования составов. Ее внедрение на станциях Лосиноостровская, Ленинград-Сортировочный-Московский, Орехово и другие открыло новые перспективы повышения перерабатывающей способности сортировочных горок. Весомый вклад в создание и совершенствование устройств механизации и систем автоматизации горок и их проектирование внесли такие известные ученые и специалисты, как П.В. Бартенев, A.M. Долаберидзе, СВ. Земблинов, СП. Бузанов, П.М. Карпов, В.Е. Павлов, В.Д. Прокинова, Г.А. Красовский, Ю.А. Муха, В.Д. Никитин, В.Д. Ратников, Н.О. Рогинский, Б.А. Родимов, И.И. Страковский, Л.Б. Тишков, Н.И. Федотов, Н.М. Фонарев, Г.М. Уманский, Ю.В. Ваванов, А.Н. Перов, B.C. Скабалланович, A.M. Дудниченко А.Е. Штанке, Е.М. Шафит, Н.Р. Ющенко, А.А. Яблонский, В.Н. Иванченко, В.П. Шейкин, ВА. Кобзев, А.Г. Савицкий, ВА. Парилов, А.П. Дзилиев, И.Н. Перов, Н.К. Модин, В.Н. Соколов и др. В настоящее время сортировочная горка — это сложнейший комплекс технических сооружений, систем и устройств, реализующий современные достижения в области технологии, управления транспортными объектами с широким использованием микропроцессорной техники и ЭВМ. В соответствии с реорганизацией структуры управления перевозочным процессом сортировочные станции сети железных дорог России поделены на две категории: сетевые и региональные, утвержден их перечень. Несмотря на относительно небольшое число сортировочных станций на железных дорогах России, их значимость неуклонно возрастает. Об этом свидетельствует внимание ОАО «РЖД» к комплексной реконструкции сортировочных горок и станций. Следует заметить, что на сортировочных горках, территория которых весьма незначительна, сосредоточено большое число технических средств, разнообразных по принципам построения и физическим основам работы, объединенных в единые сложнейшие системы управления с множеством функциональных зависимостей, реализуемых как с помощью техники «прошлого века», так и современной. Так, на сортировочных горках, объединенные в единые системы, эксплуатируются пневматические замедлители, поршневая компрессорная техника, стрелочные приводы и рельсовые цепи — с одной стороны, радиолокационные устройства, микропроцессорная техника, современные ЭВМ — с другой. Автор выражает искреннюю признательность ведущим специалистам отрасли, внесшим существенный вклад в создание современной горочной техники: А.Г. Савицкому, В.А. Кобзеву, Н.А. Никифорову, Н.С. Путилину, А.А. Сепетому и другим, представившим отдельные, ранее не опубликованные материалы, весьма важные для ряда пояснений, сотрудникам кафедры «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» МИИТа, оказавшим помощь в подготовке и оформлении материалов учебника. ГЛАВА 1. Основные эксплуатационно-технические требования к технологии и техническим средствам механизации и автоматизации сортировочных станций. Технология работ по переработке вагонов на сортировочных станциях Совершенствование управленческой деятельности должно идти в двух основных направлениях: повышение значимости маршрутизированных перевозок, приводящих к минимизации числа переработок вагонов на маршруте следования, и внедрение комплексной автоматизации процесса расформирования – формирования составов непосредственно на сортировочных станциях. Главное назначение сортировочной станции состоит в приеме поездов, подлежащих расформированию, расформировании составов путем расцепления их на группы вагонов и направлении каждой на определенные пути, на которых составляются поезда новых назначений с последующей отправкой их по маршруту. Сортировочные горки (СГ) играют важную роль в устранении доставки грузов клиентам, сокращении простоев вагонов, обеспечении их сохранности. Поэтому в современных условиях , когда на первое место выходят качественные показатели работы ж/д транспорта, роль СГ не только не снизилась, но еще более возросла, не смотря на заметное уменьшение объемов работы. От того, на сколько эффективно функционируют механизированные и автоматизированные сортировочные горочные комплексы, зависят итоги работы всей сети РЖД. Сортировочные станции подразделяются на односторонние и двухсторонние и включают три парка: парк приема или парк прибытия (ПП), сортировочный парк (СП) (рис. 1.1), парк отправления (ПО). Между парком приема и сортировочным располагаются пути надвига (рис. 1.2) и спускная часть горки (рис. 1.3). Основные элементы сортировочной горки Основными элементами СГ являются надвижная часть, перевальная (горб, вершина горки А) спускная часть и подгорочный (сортировочный) парк (рис. 1.4).   Состав, подлежащий расформированию, надвигается маневровым локомотивом из парка приема на горб горки, наивысшую точку которой называют вершиной горки, где он расцепляется на отдельные группы вагонов (отцепы). Отсюда начинается автономное скатывание расцепленных вагонов под действием собственной тяжести по спускной части горки на определенные пути СП. Последний часто называют подгорочным парком. Надвижная часть горки предназначена для перемещения вагонов к вершине горки из ПП и подготовки их к свободному скатыванию. На надвижной части размещаются пути соединения ПП с горочной горловиной (пути надвига) длиной, как правило, 200—600 м и часть ПП, примыкающая к горке. Надвижная часть горки обеспечивает трогание с места тяжелого состава одним горочным локомотивом, когда первый вагон состава находится у вершины горки, а также предотвращает скатывание вагонов в случае срочного прекращения роспуска состава. Для выполнения этих функций, а также для осуществления оптимального темпа роспуска состава, надвижной части придается определенный профиль, характерной особенностью которого является наличие непосредственно перед горбом горки противоуклона, который способствует сжатию надвигаемого состава для выполнения последующей операции расцепа вагонов. Перевальная часть часто называется горбом СГ и представляет элемент, на котором происходит сопряжение с помощью вертикальных кривых противоуклона надвижной части и скоростного уклона спускной части. Граница двух смежных вертикальных кривых, точка А, называется вершиной горки. Наименьший радиус вертикальной кривой 350 м. Основной функцией перевальной части горки является обеспечение плавного перехода вагона на спускную часть горки таким образом, чтобы не допускать при этом саморасцепа вагонов в отцепе. Под отцепом понимается в общем случае группа вагонов, соединенных сцепками. Отцеп может быть как одновагонным так и многовагонным. Для исключения саморасцепа в пределах перевальной части между смежными вертикальными кривыми устраивается горизонтальная площадка. Если сумма абсолютных значений противоуклона iн и скоростного уклона iск более 55 %o, то устройство такой площадки обязательно. Длина ее при расчете на восьмиосный вагон составляет 19 м. При наличии площадки вершиной горки считается начало сопрягающей кривой спускной части. Спускная часть горки (рис. 1.5) служит для отрыва вагонов от состава и их быстрого перемещения с безопасными интервалами. При этом скорость въезда отцепов на тормозные позиции в штатных ситуациях не должна превышать допустимой, установленной для каждого типа замедлителей (как правило, эта величина не более 8,5 м/с). Спускной частью считают элемент СГ длиной Lр, расположенный между вершиной и расчетной точкой. Расчетная точка К находится на сортировочном пути на удалении lрт от предельного столбика за самой удаленной от вершины горки разделительной стрелкой. На проектируемых горках это расстояние lрт колеблется в пределах от 50 до 100 м в зависимости от перерабатывающей способности горки, но не менее 12 м .  Рис. 1.5. Технология переработки вагонов Высота спускной части (расстояние по вертикали между вершиной горки и горизонтальной прямой, проведенной через расчетную точку) называется высотой горки. Проектная высота горки должна определяться по условиям пробега плохого бегуна в неблагоприятных обстоятельствах от вершины горки до расчетной точки. На спускной части горки располагают тормозные позиции, на которых осуществляется торможение скатывающихся отцепов. Чтобы спускная часть горки выполняла свои функции, ей придается определенный профиль. В профиле спускной части выделяют две самостоятельные зоны. Первой считается зона свободного движения на участке до I тормозной позиции, в пределах которого отцеп движется с положительным ускорением; несвободного движения от начала 1 тормозной позиции до расчетной точки. На этом участке в отдельных местах отцеп подвергается внешнему торможению. Основное назначение первой зоны состоит в формировании пространственного интервала между отцепами и обеспечении ускоренного движения попутно следующих отцепов, не допуская их нагонов в районе первой разделительной стрелки. Назначение второй зоны состоит в обеспечении требуемых интервалов между отцепами на всем протяжении оставшейся спускной части горки. Сортировочный парк расположен непосредственно за спускной частью горки. Он включает от 14 до 64 путей в зависимости от объемов перерабатываемых вагонов и числа формируемых поездов в сутки. Технология работы сортировочной станции В работе сортировочной станции выделяются два параллельных технологических процесса: переработка вагонов и переоформление документов на вагоны. Последовательность операций этих процессов отображена на рис. 1.6 и 1.7. В «Правилах и нормах проектирования сортировочных устройств» выделены четыре категории сортировочных горок (повышенной, большой, средней и малой мощности), различаемые в зависимости от требующегося объема переработки вагонов и количества путей в СП. Введена следующая классификация сортировочных горок: малой мощности — с переработкой от 250 до 1500 ваг./сут, одной или двумя тормозными позициями и числом путей в СП от 4 до 16 включительно; средней мощности — с переработкой от 1500 до 3500 ваг./сут, двумя или тремя тормозными позициями и числом путей в СП от 17 до 29;   ● большой мощности – с переработкой от 3500-5500 ваг/сут, тремя тормозными позициями и числом путей в СП от 30-40; ● повышенной мощности – с переработкой не менее 5500 ваг/сут тремя тормозными позициями и числом путей в СП более 40. Категорийность определяет план, профиль горки, размещение и мощность тормозных средств. С введением в 2001 году новой классификации сортировочных станций (сетевые и региональный), установлены нормативы количества транзитных вагонов с переработкой. Так, для сетевых сортировочных станций он составляет от 3200-8000 ваг,/сут, а для региональных сортировочных станциях – от 1500 – 4000 ваг/сут. Примечательно, что примерно для 50% сортировочных станций сетевого значения установлена переработка соответствующая станциям регионального назначения. Это свидетельствует о том, что техническая оснащенность сортировочных горок не определяется их принадлежности к сетевой или региональной. Оперативное управление эксплуатационной работой сортировочной станции при выполнении технологических операций осуществляет маневровый диспетчер (ДСЦ), а на двухсторонних станциях работу сортировочных систем координирует станционный диспетчер (ДСЦС). 1.2. Требования к техническим средствам автоматизации и механизации сортировочных горок Требования к техническим средствам механизации и автоматизации выдвигаются в зависимости от задач, решаемых в процессе формирования-расформирования составов. Надвиг и роспуск составов Технологическая операция включает процедуры подготовки программы роспуска состава, надвига, управления маршрутами скатывания и вытормаживания отцепов. Автоматизированное управление надвигом и роспуском составов осуществляется с помощью локомотивов, оборудованных подсистемой типа горочной автоматической локомотивной сигнализации с радиоканалом связи (ГАЛС Р). Источником информации для определения скоростного режима надвига и роспуска состава является натурный или сортировочный лист, поступающий из АСУ СС, с указанием номера, длины и веса состава, инвентарных номеров входящих в него вагонов, веса и особых признаков груза и разбивки вагонов по отцепам и маршрутам. Рабочие места дежурного парка прибытия (ДСП), дежурного по горке (ДСПГ) и машинистов горочных локомотивов оборудуются АРМами, связанными цифровыми каналами передачи информации. На рабочее место ДСПГ выводится информация об ожидаемом подходе, наличии поездов в ПП и их готовности к роспуску, местонахождении и параметрах движения надвигаемых и распускаемых составов, заполнении путей сортировочного парка. Программа регулирования скорости надвига и роспуска состава содержит информацию для управления горочным локомотивом, показаниями горочного светофора, указателями количества вагонов; предусматривает возможность изменения с пульта управления горкой или пульта машиниста автоматически заданных скоростей надвига и роспуска в пределах допустимых значений. Регулирование скорости надвига и роспуска состава включает следующие режимы работы горочного локомотива: предварительный надвиг — движение состава из ПП (или вытяжного тупика) до горба горки при закрытом горочном светофоре; основной надвиг — движение состава из ПП (или вытяжного тупика) до горба горки при открытом горочном светофоре; попутный надвиг — движение состава вслед распускаемому или по маневровым маршрутам с автоматическим переходом в основной надвиг после продвижки маршрутного задания до вершины горки; роспуск состава с горки; осаживание состава с горки назад в ПП. На горочные локомотивы передается информация о режимах работы (надвиг и его разновидности, роспуск, осаживание), скорости движения локомотива в виде значений допустимой и расчетной скорости для управления и индикации, о сигнальных показаниях для локомотивного светофора, а также номере горочного светофора и расстоянии до него в блок-участках и метрах Рабочее место составителя (расцепщика) оснащается тремя указателями: количество вагонов в отцепе, индикация их очередности в составе и результаты расцепа. Скорость движения отцепов по СГ регулируется с помощью тормозных средств, именуемых замедлителями и группируемых в тормозные позиции. Тормозные позиции спускной части СГ обеспечивают такой скоростной режим движения вагонов, при котором не допускаются их нагоны на разделительных стрелках и тормозных позициях. Этот режим движения называют интервальным. Тормозные позиции на путях СП предназначены для осуществления прицельного регулирования скорости движения отцепов. Подобное прицельное торможение обеспечивает движение вагонов по сортировочным путям в заданную координату. При этом не допускается соударений вагонов, движущихся со скоростями, превышающими допустимую величину (5 км/ч). Скорости движения отцепов при автоматическом управлении вагонными замедлителями, установленными на спускной части и на сортировочных путях, определяются с учетом динамики движения, весовой категории, длины и дальности пробега отцепов, а также значения уклона сортировочного пути, мощности впереди расположенного вагонного замедлителя, интервальной ситуации, складывающейся на спускной части сортировочной горки, места остановки на сортировочном пути впереди идущего отцепа и расчетной скорости соударения с ним, погодных условий. Предусматривается возможность изменения с пульта управления автоматически заданных скоростей выхода отцепов из тормозных позиций. Режим работы, диапазон скоростей выхода для каждой тормозной позиции устанавливается применительно к конкретным условиям плана и профиля горки в зависимости от числа тормозных позиций в маршруте и наличия вагоноосаживающих устройств в СП, если последние предусмотрены системой. На рабочие места горочных операторов выводится информация о параметрах тормозимых отцепов и маршрутах их следования, заданных и текущих скоростях их движения по тормозным позициям, а также путям СП, заполнении этих путей, длине окон и фактических скоростях соударения. При определении скоростных режимов движения отцепов должны учитываться особые признаки вагонов и грузов и исключаться столкновения из-за негабаритов. Управление маршрутами движения свободно скатывающихся отцепов состоит в адресном направлении вагонов на соответствующий путь СП. Автоматизированное управление маршрутами движения обеспечивает автоматический роспуск разрешенных к спуску с горки вагонов, включая длиннобазные, без участия человека. Управление стрелочными переводами для сортировки отцепов по маршрутам движения реализуется автоматически или вручную. При автоматическом управлении стрелочными переводами предусматривается возможность индивидуального управления любым стрелочным переводом, а также отмена заданного и установка с пульта управления нового маршрута следования отцепа до его вступления на рельсовую цепь первого стрелочного перевода. В системе предусмотрена возможность автоматической корректировки маршрутов в случае неправильного расцепа. Автоматический контроль расформирования состава должен регистрировать отклонения от заданной программы роспуска состава. При определении маршрутов движения отцепа система управления должна исключать удары из-за негабаритов. Маршрутное задание отцепа при нагоне сохраняется и автоматически восстанавливается при разделении отцепов. Система управления обеспечивает передачу в информационно-планирующий уровень сортировочной станции (ИПУ СС) информации о каждом прошедшем стрелочную зону горки вагоне, в том числе при накоплении их выше III тормозной позиции, и принимает из ИПУ СС сообщение о накоплении вагонов на путях СП. Система управления осуществляет контроль за маневровыми перемещениями по спускной части горки с информированием ИПУ СС о перестановках через 0,1 с после ухода вагона (маневровой группы) за последнюю стрелку маршрута. Система управления исключает автоматическое задание маршрутов на путь, занятый стоящими вагонами выше парковой тормозной позиции или последней стрелки. Трансляция маршрутов отцепов реализуется путем контроля свободности/занятости стрелочного участка и количества прошедших по нему вагонов (осей). Установка стрелок по маршруту осуществляется на всю свободную длину маршрута или при его освобождении предыдущими отцепами. При управлении стрелочными приводами реализуется функция автовозврата при отсутствии контроля положения стрелки не более чем через 1,2 с после начала перевода. Восстановление управления после получения контроля ее перевода осуществляется в ручном режиме. |