Шпоры по Материалке. Билет 1 Межатомное взаимодействие, влияние энергии межатомного взаимодействия на свойства материалов

Скачать 1 Mb. Скачать 1 Mb.

|

|

Билет№10 1. Принципы выбора материалов высокой электропроводности. К материалам высокой электропроводности предъявляются следующие требования:

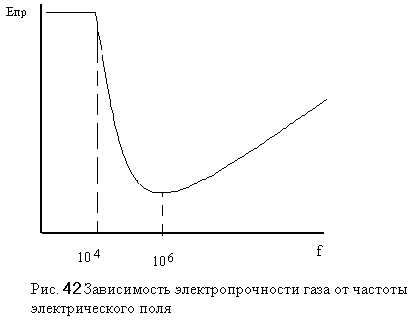

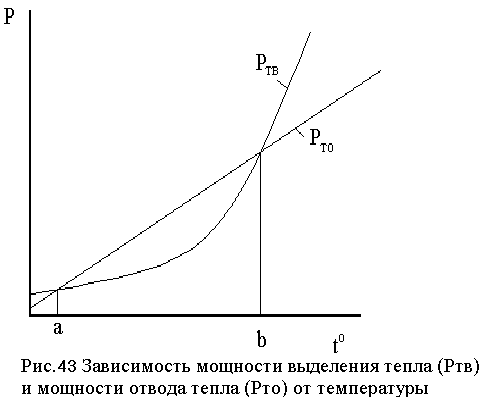

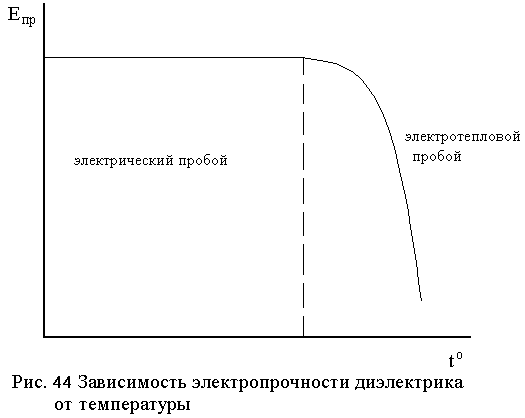

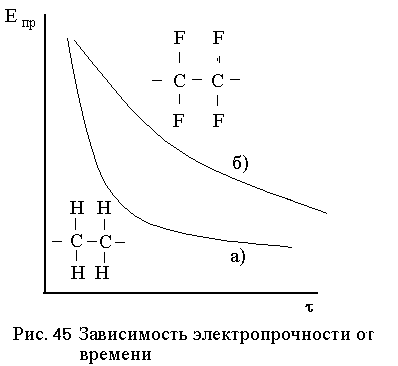

Одной из важнейших характеристик проводниковых материалов является их электропроводность (): =nq (4.1) где: n - концентрация носителей заряда, q - величина заряда, - подвижность носителей заряда. Очевидно, что высокой электропроводностью будут обладать чистые непереходные металлы с ГЦК решеткой (Ag, Cu, Al, Au). Высокой механической прочностью будут обладать металлы с низкой энергией дефекта упаковки или сплавы металлов. Однако в случае образования твердого раствора помимо роста прочности увеличивается и удельное электросопротивление. Поэтому для материалов высокой электропроводности используют лишь такое легирование, когда компоненты не растворяются друг в друге. Что касается технологичности, то у всех металлов с ГЦК решеткой высокая пластичность, следовательно, из них легко получаются изделия методами обработки давлением. Поэтому проблема технологичности сводится в легкости пайки и сварки. 2. Влияние частоты электрического поля на электрическую прочность газов Взаимодействие ионов, ускоренных электрическим полем, с молекулами газа приводит к образованию дополнительного количества положительных ионов и электронов. Внешнее электрическое поле разносит ионы и электроны в разные стороны. Однако по мере движения ионы рекомбинируют с электронами. Таким образом, одновременно развиваются два процесса: а) размножение заряженных частиц за счет ионизации молекул и б) уменьшение количества заряженных частиц за счет их взаимной рекомбинации. В случае постоянного электрического поля концентрация заряженных частиц в межэлектродном пространстве зависит только от напряженности поля. При увеличении напряженности поля происходит преобладание процесса ионизации над процессом рекомбинации и при определенной напряженности поля происходит пробой.  Процессы изменения концентрации ионов, происходящие в низкочастотных полях, аналогичны процессам в постоянном поле. Однако в высокочастотных полях концентрация заряженных частиц меняется. При достаточно высоких частотах подвижные электроны успевают сместиться на большие расстояния и достигают электродов. Малоподвижные положительные ионы с большой массой за время полу периода колебаний не успевают сместиться на сколь либо значительные расстояния и концентрация положительных ионов в межэлектродном пространстве растет. Появляется так называемый «объемный заряд». Поэтому, начиная с частот, превышающих десятки килогерц вероятность столкновения ионов с молекулами возрастает и электропрочность газов снижается (рис. 42). Дальнейший рост частоты электрического поля (или уменьшение его полу периода) приводит к тому, что за время полу периода не только положительные ионы не успевают сместиться на сколь либо значительные расстояния, но и электроны не успевают вылететь из межэлектродного пространства. Вероятность рекомбинации заряженных частиц растет и их концентрация падает. Кроме того, снижение времени полу периода требует увеличения силы, действующей на ионы, чтобы кинетической энергии хватило для ионизации молекул. Поэтому при частотах, превышающих мегагерц, электропрочность газов возрастает. Билет№11 1. Влияние добавок кремния на электрические, механические и магнитные свойства железа. Низкое электрическое сопротивление железа приводит к тому, что в переменных полях в железе возникают большие потери на вихревые токи и снижается магнитная проницаемость. При леги-ровании железа кремнием удельное электрическое сопротивление существенно возрастает. Так у сплава, содержащего 5% кремния, удельное элект-рическое сопротивление достигает 0,7 мкОм м, то есть увеличивается более чем в 7 раз по сравнению с чистым железом. Кроме того, присутствие кремния в железе снижает магнитную анизотропию и магнитострик-цию. При увеличении отношения a/r снижается разница в значениях обменного интеграла по различ-ным направлениям, а следовательно, уменьшается магнитная анизотропия. У сплава содержащего 6,8% Si магнитная анизотропия в 3 раза меньше чем у чистого железа, а магнитострикция практически равна нулю. Наконец при добавке к железу кремния нейтрализуется вредное влияние примесей кислоро-да и углерода. Последнее обстоятельство связано с тем, что кремний раскисляет сталь и способствует переходу углерода из карбида железа (цементита) в графит в соответствии с уравнениями: FeO + Si = Fe + SiO2 ; (4) Fe3C + Si = (Fe,Si) + Г . (5) Важно отметить, что взаимодействие кремния с дислокациями приводит к снижении подвижности последних, поэтому снижается пластичность сплавов. В связи с этим промышленные сплавы железа с кремнием - электротехнические стали содержат не более 5% Si. Поскольку у электротехнических сталей сохраняется магнитная анизотропия, то для улуч-шения магнитных свойств применяют текстурован-ную сталь, то есть сталь, у которой некоторые крис-таллографические направления в соседних зернах совпадают. Для получения стали с высокой магнит-ной проницаемостью и малыми потерями необходи-мо совпадение у соседних зерен направлений типа [111]. Для того чтобы получить магнитную текстуру применяют холодную прокатку с большими обжа-тиями и последующий отжиг при температуре 900-1000оС. В ходе холодной деформации происходит ориентация зерен, а при отжиге идет рекристаллиза-ция, приводящая к снижению плотности дислокаций и росту зерен. Текстурованную сталь называют также холоднокатаной. Холоднокатаная сталь в 1,5 раза дороже горячекатаной, но потери в ней вдвое ниже. Важно иметь в виду, что для эффективного использования текстурованной электротехнической стали магнитный поток должен проходить вдоль направления легкого намагничивания. 2. Электротепловой пробой диэлектриков. При нахождении диэлектрика в электрическом поле, часть энергии электрического поля рассеи-вается в диэлектрике из-за диэлектрических потерь, и диэлектрик нагревается. Повышение температуры диэлектрика по сравнению с окружающей средой ведет к отводу тепла. Дальнейшее развитие процессов зависит от соотношения скорости отвода тепла и скорости тепловыделения. На рисунке 43 показаны зависи-мости мощности тепловыделения (Ртв) и мощности отвода тепла (Рто) от температуры для неполярного диэлектрика. Как видно из приведенного рисунка в области температур от точки a до точки b мощности отвода тепла превышает мощность тепловыделения, поэтому повышения температуры не происходит. Вне этой области мощность выделения тепла превы-шает мощность отвода тепла и диэлектрик нагре-вается. Нагрев материала диэлектрика может привес-ти к его растрескиванию, оплавлению, обугливанию, что снижает электропрочность диэлектрика и ведет к его разрушению.  Очевидно, что стойкость к электротепловому пробою зависит как от свойств самого материала (у полярных диэлектриков диэлектрические потери выше и стойкость к электротепловому пробою ниже), так и от конструкции изолятора. Чем выше поверхность изолятора, тем больше тепла рассеи-вается в окружающую среду и меньше вероятность электротеплового пробоя. Следует также отметить, что в случае, когда рабочая температура изолятора приближается к точке b любое повышение температуры приведет к выходу изоляции из строя. В то же время в случае, когда рабочая температура находится ниже точки, а колебания температуры не столь опасны. Нагрев диэлектрика (при нахождении его при температуре ниже точки а) приведет к увеличению мощности отвода тепла. Поэтому мощности выделения и отвода тепла сравняются.  Таким образом, наиболее опасными температу-рами являются температуры вблизи точки b. Поэто-му зависимость электропрочности диэлектриков от температуры выглядит, как показано на рис. 44. Билет №12 1.Принципы получения магнитомягких материалов Магнитомягкими называют материалы легко перемагничивающиеся под действием внешнего магнитного поля. Для таких материалов характерны низкие значения коэрцитивной силы и высокие значения магнитной проницаемости. Их используют для концентрации магнитного поля. В большинстве случаев магнитомягкие материалы работают в переменных магнитных полях, поэтому для них важно высокое удельное электрическое сопротивление. Исторически первым магнитомягким материалом было малоуглеродистое железо, обладающее низкой механической твердостью. Поэтому такие материалы получили название магнитомягких. Для работы в качестве магнитопроводов в постоянных и низкочастотных полях наиболее подходящими являются железо и его сплавы с кремнием. Поскольку у железа для заполнения 3d орбитали не хватает 4 электронов, атомы железа обладают большим магнитным моментом. В связи с этим, у железа высокая индукция насыщения (2,2 Тл). Следует отметить, что наиболее часто встречающиеся примеси - углерод, кислород, сера и фосфор - плохо растворяются в железе при невысоких температурах и выделяются в виде карбидов, оксидов, сульфидов и фосфидов. Эти включения затрудняют перемещение границ доменов и, тем самым снижают магнитную проницаемость и увеличивают коэрцитивную силу. Наиболее дешевым материалом является технически чистое железо с суммарным содержанием примесей до 0,1%. Благодаря сравнительно низкому удельному электрическому сопротивлению (0,1 мкОм м) технически чистое железо используется в основном для магнитопроводов постоянного магнитного потока. Существенным недостатком технически чистого железа является его старение, то есть повышение коэрцитивной силы со временем за счет выделения тонко дисперсных частиц карбидов и нитридов. Для уменьшения вредного влияния старения химические соединения выделяют заранее в виде сравнительно крупных частиц. Для этого материал подвергают отжигу при 910 – 950 С и медленному охлаждению. Очистка железа от примесей приводит к росту магнитной проницаемости и снижению коэрцитивной силы. Эти преимущества особенно ярко проявляются в слабых полях, то есть в полях используемых в радиоэлектронике и измерительных устройствах. Очистка железа производится электролизом, восстановлением в водороде химически чистых окислов железа и термическим разложением пентакарбонила железа (Fe(CO)5). Соответственно различают электролитическое, восстановленное и карбонильное железо. Поскольку очистка существенно увеличивает стоимость материала, его применение крайне ограничено. Наибольшее применение получило карбонильное железо. Это связано с тем, что при разложении пентакарбонила железа получается металлический порошок. Смешав этот порошок с каким-либо лаком можно получить материал, сочетающий высокое удельное электрическое сопротивление с высокой магнитной проницаемостью. 2. Электрохимический пробой диэлектриков. Данный вид пробоя обусловлен тем, что при длительном нахождении в электрическом поле происходит изменение химического состава диэлектрика. Чем выше напряженность электри-ческого поля, тем сильнее возбуждаются молекулы диэлектрика и время, необходимое для выхода мате-риала диэлектрика из строя снижается. В то же вре-мя химически инертные диэлектрики имеют больше время работы. Зависимость времени безопасной службы материала диэлектрика от времени принято называть «кривой жизни» диэлектрика (рис.45).  Как видно из приведенного рисунка, стабиль-ность фторопласта (кривая б) заметно выше, чем стабильность полиэтилена (кривая а). Это связано с тем, что энергия связи фтора с углеродом (450 кДж/моль) заметно выше энергии связи водорода с углеродом (290 кДж/моль). Поэтому для разрушения молекулы фторопласта нужны большие флуктуации энергии его устойчивость выше. Билет №13 1. Металлические материалы высокой электропроводности. К материалам высокой электропроводности предъявляются следующие требования:

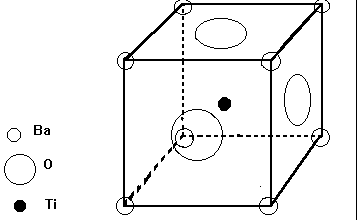

Одной из важнейших характеристик проводниковых материалов является их электропроводность (): =nq (4.1) где: n - концентрация носителей заряда, q - величина заряда, - подвижность носителей заряда. Очевидно, что высокой электропроводностью будут обладать чистые непереходные металлы с ГЦК решеткой (Ag, Cu, Al, Au). Высокой механической прочностью будут обладать металлы с низкой энергией дефекта упаковки или сплавы металлов. Однако в случае образования твердого раствора помимо роста прочности увеличивается и удельное электросопротивление. Поэтому для материалов высокой электропроводности используют лишь такое легирование, когда компоненты не растворяются друг в друге. Что касается технологичности, то у всех металлов с ГЦК решеткой высокая пластичность, следовательно, из них легко получаются изделия методами обработки давлением. Поэтому проблема технологичности сводится в легкости пайки и сварки. 2. Сегнетоэлектрики. Природа высокой диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрических материалов В сегнетоэле-ах в опред-ом диапазоне темпер-р наблюдается спонтанная или самопроизвольная поляр-ия. Название эта группа диэлек-ов получла по предложению И.В. Курчатова от сегнетовой соли, в кристалах кот. впервые была обнаружена спонтаная поляр-ия. Поскольку свойства сегнетоэл-ов во многом аналогичны св-вам ферромагн-ов, за рубежом их часто называют ферроэлектриками. В 1944 г. наш соотечественник Б. М. Вул открыл новый сегнетоэлектрик - титанат бария BaTiO3 Рассмотрим природу спонтанной поляриз-ии в таких материалах на примере титаната бария. Элементарную ячейку кристал-ой реш-ки этого материала можно представить следующим образом. В вершинах куба находятся ионы бария, по центрам граней куба находятся ионы кислорода, а в центре куба находится ион титана  Поскольку м/у атомами титана, кислорода и бария осуществляется ионная связь кристаллическая решетка данного соединения упакована неплотно. Следовательно, ион титана может смещаться относительно центра элементарной ячейки. При смещении иона титана к какому либо иону (или группе ионов) кислорода, кулоновские силы удерживают ион титана в этом положении, и элементарная ячейка становится поляризованной. Поляризация одной элементарной ячейки приводит к появлению диполя, электрическое поле которого поляризует соседние элементарные ячейки. Таким образом, кристалл самопроизвольно (спонтанно) поляризуется. Повышение температуры приводит к активизации колебаний иона титана, и при равенстве энергии теплового движения этого иона с энергией электростатического взаимодействия с ионами кислорода элементарные ячейки кристалла деполяризуется. В итоге кристалл переходит из сегнетоэлектрического в параэлектрическое состояние. Температуру перехода принято называть темпе-ратурой Кюри. Важно отметить, что при температурах, меньших температуры Кюри, в отсутствии внешнего поля достаточно большие кристаллы сегнетоэлектриков не обладают электрическим моментом. Это обусловлено тем, что в случае, ко-гда все дипольные моменты элементарных ячеек кристалла ориентированы одинаково, вокруг кристалла появляется электрическое поле. Потенциальная энергия такого кристалла резко возрастает. Для снижения потенциальной энергии кристалл разбивается на области (домены), в пределах которых ди-польные моменты элементарных ячеек параллельны, но суммарные электриче-ские моменты соседних доменов антипараллельны или перпендикулярны. Та-ким образом, суммарный электрический момент кристалла равен нулю. При помещении сегнетоэлектрика в электрическое поле суммарные моменты диполей ориентируются по полю и поляризация сегнетоэлектрика возрастает. Рост поляризации приводит к росту отношения Р/Е, а следовательно, к росту диэлектрической проницаемости. Однако по мере роста напряженности поля прирост поляризации снижается, падает отношение P/E, и поэтому зависимость диэлектрической проницаемости от напряженности поля имеет куполообразный вид. У сегнетоэлектриков максимальные значения диэлектрической проницаемости достигают сотен тысяч единиц, соответственно, габариты конденсаторов из таких материалов могут быть весьма малыми. Существенное влияние на диэлектрическую проницаемость оказывает температура. При повышении температуры кинетическая энергия ангармонических колебаний ионов возрастает, и электростатическая связь между ионами ослабевает. Внешнему полю легче перебросить ионы из одного положения в другое, соответственно, поляризация и диэлектрическая проницаемость возрастают. Максимум диэлектрической проницаемости наблюдается при температуре Кюри. Билет №14 1.Принципы получения магнитотвердых материалов Магнитотвердыми называют материалы с высо-кой коэрцитивной силой и большой остаточной ин-дукцией. Их применяют для изготовления постоян-ных магнитов - источников постоянного магнитного поля. Исторически первыми магнитотвердыми мате-риалами были механически твердые, закаленные уг-леродистые стали. Поэтому, такие материала полу-чили название магнитотвердых. Самыми «старыми» магнитотвердыми материалами являются углеродистые стали, закаливаемые на мартенсит. До температуры 911С железо имеет ОЦК решетку, выше этой температуры термодинамически более выгодной становится ГЦК решетка. Углерод может образ-ть с железом хим-ое соединение цементит - Fe3C, а также растворяться в железе. Раствор углерода в железе с ОЦК решеткой принято называть феррит, а раствор углерода в железе с ГЦК решеткой принято называть аустенит. Раствор-ть углерода в аустените сущ-но выше раствор-ти углерода в феррите. Это связано с тем, что на одну элемент-ую ячейку ГЦК решетки аустенита приходится всего одна межатомная пора, и размер ее много больше размера межатомной поры в решетке феррита.При охлаждении чистого железа при температуре 911С происходит перестройка ГЦК решетки в ОЦК, или превращение аустенита в феррит. При наличии в сплаве углерода темп-ра превращения аустенита в феррит снижается, за счет того, что раст-р углерода в аустените имеет большую энтропию, чем раствор углерода в феррите меньшую своб-ую энергию. При медленном охлаждении сплавов системы Fe-C (сталей) из температурной области аустенита углерод диффузионным путем выделяется в виде цементита, а решетка аустенита перестраивается в решетку феррита. При резком охлаждении сталей углерод не успевает выделиться из аустенита и при перестройке кристаллической решетки решетка феррита оказывается искаженной застрявшими атомами углерода. В результате вместо ОЦК решетки получается тетрагональная объемно-центрированная решетка или решетка мартенсита. Поскольку решетка мартенсита упакована неплотно, то при мартенситном превращении в стали возникают напряжения. Рост напряжений приводит к росту энергии системы, поэтому полного превращения аустенита в мартенсит не происходит и в стали формируется структура, состоящая их дисперсной смеси аустенита и мартенсита. Поскольку решетка аустенита плотноупакована, то аустенит не ферромагнитен. В то же время у ферромагнитного мартенсита неплотноупакованная тетрагональная решетка, что обусловливает его ферромагнетизм. Кроме того, тетрагональность мартенсита приводит к большой анизотропии его магнитных свойств. Таким образом, получается идеальная с точки зрения магнитотвердых материалов структура - дисперсная смесь ферромагнитной и неферромагнитной фаз, причем у ферромагнитной фазы большая магнитная анизотропия. Однако свойства сталей, закаленных на мартенсит далеки от идеала, причина состоит в том, что у закаленных сталей большой объем занят неферромагнитной фазой - аустенитом, поэтому их намагниченность, а следовательно, и остаточная индукция, невелики. Другим недостатком сталей мартенситного класса является их низкая прокаливаемость - способность воспринимать закалку на значительную глубину, что препятствует мартенситному превращению в глубинных слоях материала. Для повышения прокаливаемости стали дополнительно легируют хромом вольфрамом молибденом и кобальтом. Поскольку атомы легирующих элементов взаимодействуют с вакансиями, то скорость диффузии снижается и превращение аустенита в ферритно-цементитную смесь затрудняется. Таким образом, прокаливаемость сталей возрастает. Особенно эффективно легирование сталей кобальтом, поскольку у атомов кобальта имеется магнитный момент и при наличии кобальта остаточная индукция возрастает. |