Дизартрия. Дизартрия Лекции. Дизартрия нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи

Скачать 0.67 Mb. Скачать 0.67 Mb.

|

|

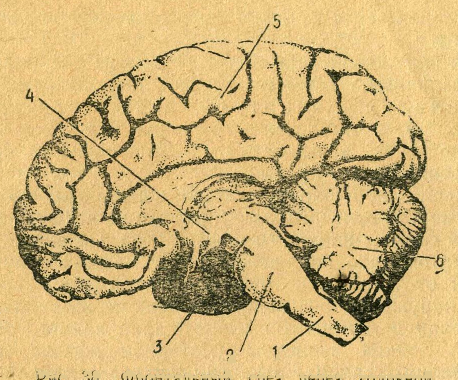

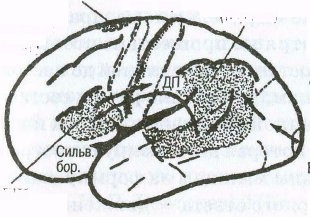

Дизартрия Дизартрия – нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дизартрия – термин латинский, в переводе означает расстройство членораздельной речи. (дис – без; нарушение признака или функции. артрон – сочленение). Дизартрия является симптомом органического поражения ЦНС, а не самостоятельным речевым нарушением как дислалия. Изучение данной проблемы проводилось в основном невропатологами в рамках очаговых поражений мозга у взрослых больных. В одной из первых классификаций речевой патологии (Kussmaul,1879) все расстройства артикуляции были выделены в отдельную группу и обозначены термином «дизартрия». Но уже в 1888 году Gowers дал первую классификацию дизартрических расстройств речи, разделив дизартрию на бульварную и церебральную формы. В неврологической литературе нет четкого понятия дизартрии. Клиническое употребление термина «дизартрия» значительно шире самого термина: в клинической практике он применяется ко всем моторным нарушениям речи. Практические врачи часто понимают под дизартрией невнятную, смазанную, мало разборчивую речь, обусловленную стволово-подкорковыми очаговыми поражениями мозга. В психологии этим термином называют клинические синдромы, в которых дефекты произношения резко преобладают над лексико-семантическими и синтаксическими нарушениями. Логопеды чаще используют этот термин по отношению к сложным расстройствам речи у детей с остаточными явлениями детского церебрального паралича (ДЦП). По данным различных авторов (М.Б. Эйдинова и Е.Н. Правдина-Винарская, 1959; Е.М. Мастюкова, 1969, 1971), от 65 до 85 % дизартрия наблюдается при детском церебральном параличе. В практике логопедической работы дизартрия должна быть отграничена от дислалии, моторной алалии, речи слабослышащих и детей с сенсорной алалией. От дислалии отличается тем, что при дизартрии имеется общее фонетическое недоразвитие (т.е. страдает произношение и гласных, и согласных звуков, при дислалии произношение гласных сохранно), а также нарушение общей и тонкой произвольной моторики. От моторной алалии отличается тем, что ребенок с дизартрией хоть и с трудом, но приобретает достаточный словарь, овладевает фразой и коммуникативной функцией речи. От слабослышащих и сенсорных алаликов дизартрики отличаются тем, что хорошо понимают обращенную речь. У детей грубо выступает неврологическая симптоматика с наличием парезов, гиперкинезов, с вовлечением в патологический процесс 5, 7, 9, 10, 12 пар черепно-мозговых нервов. Поражение этих нервов обусловливает фонетические дефекты речи, нарушение дыхания, пульса, слюнотечения, жевания, голоса в различной степени. Причины дизартрий Патогенез дизартрий определяется органическим поражением центральной и периферической нервной системы под влиянием различных неблагоприятных внешних (экзогенных) факторов, воздействующих во внутриутробном периоде развития, в момент родов и после рождения. Этиологическими причинами являются корковые, подкорковые, мозжечковые или бульбарные нарушения иннервации вследствие асфиксии и родовых травм, воспалительных процессов, опухолей, травм мозга, интоксикаций, энцефалитов, менингитов на различных этапах развития ребенка. В настоящее время о состоянии развития мозга плода можно судить уже на разных этапах беременности и во время родов. Исследования показали, что плод рождается со многими уже созревшими механизмами, которые обеспечивают возможность и своевременность поворотов туловища вслед за продвигающейся по ходу родового канала головкой плода. Кроме того, плод рождается с уже созревшими механизмами, обеспечивающими первый вздох ребенка. Если же имеется внутриутробная церебральная патология, то созревание указанных рефлексов задерживается или нарушается. Следовательно, увеличивается возможность асфиксии и родовой травмы. Таким образом, внутриутробная патология осложняется родовой патологией. Для состояния плода имеет значение следующие заболевания матери. * Болезни сердца и сосудов беременной женщины приводят к хронической гипоксии плода. От матерей с сердечно-сосудистыми заболеваниями рождается до 40% детей с различной патологией. * Анемия беременных приводит к хронической гипоксии плода, что способствует развитию асфиксии. * При диабете часто рождаются крупные дети с большим весом, но с деформациями развития. Для них характерно вялость, сонливость, малая активность. * Особую опасность для плода представляют вирусные заболевания матери во время беременности, особенно на ранних ее сроках. Так, при заболевании матери краснухой или гриппом в первую треть беременности, у 50 % детей возможны врожденные патологии, во второй трети – у 22 %, в последние месяцы – лишь у 6-8-% детей. *Одной из причин, приводящих к нарушению развития плода, является фактор питания беременной женщины, в частности, недостаток витаминов. Так, недостаточность витамина С приводит к понижению сопротивляемости сосудистой сети новорожденного, особенно капилляров. Они становятся рыхлыми. Недостаток витамина В вызывает патологию развития плода, витамина А – к гидроцефалии, микроцефалии; витамина Е – к дистрофии плода. Нарушается кровообращение в сосудах плаценты. * Одним из частых этиологических факторов дизартрии является недоношенность плода. Она предрасполагает к родовой травме, внутричерепным кровоизлияниям. Недоношенный плод предрасположен к асфиксии, что обусловлено как слабой сердечной деятельностью, так и недоразвитием дыхательного центра. * В происхождении дизартрии большую роль играет неблагоприятная наследственность: алкоголизм, тяжелые заболевания нервной системы, голодание. * Некоторые исследователи называют фактором риска и возраст матери, перворожденность. Они отмечают, что детским церебральным параличом чаще заболевают первенцы, родившиеся от матерей моложе 20-23 лет и старше 30 лет. Нейрофизиологические механизмы речи  В связи с тем что нарушения речевой деятельности могут возникнуть при поражении самых различных отделов мозга, следует вспомнить строение головного мозга. Отделы: продолговатый мозг (1), варолиев мост (2), ножка мозга (3), гипоталамус (4), большие полушария (5), мозжечок (6). Основную часть вещества мозга занимают большие полушария головного мозга. Участок мозга между большими полушариями и ножками мозга называется промежуточным мозгом. Ножки мозга, варолиев мост и продолговатый мозг – вместе составляют мозговой ствол. В связи с тем что нарушения речевой деятельности могут возникнуть при поражении самых различных отделов мозга, следует вспомнить строение головного мозга. Отделы: продолговатый мозг (1), варолиев мост (2), ножка мозга (3), гипоталамус (4), большие полушария (5), мозжечок (6). Основную часть вещества мозга занимают большие полушария головного мозга. Участок мозга между большими полушариями и ножками мозга называется промежуточным мозгом. Ножки мозга, варолиев мост и продолговатый мозг – вместе составляют мозговой ствол. Сверху полушарие покрыто корой – тонким слоем серого вещества, которое состоит из нервных клеток. Кора головного мозга – наиболее молодое в эволюционном отношении образование центральной нервной системы. Под корой находится белое вещество полушарий, оно состоит из проводников. Если посмотреть на мозг человека сверху, он напоминает горный ландшафт, сильно изрезанный расщелинами и хребтами. Расщелины, пересекающие вдоль и поперек всю верхнюю часть или кору головного мозга, а также боковые его поверхности, получили название борозд, каждая из которых имеет свое точное наименование. Складки горы, похожие на хребты, были названы извилинами. Борозды и извилины делят кору головного мозга на ряд областей, каждая из которых выполняет свою специфическую функцию в общей работе целого мозга. Одна из самых длинных борозд, проходящих поперек всего мозга и делящая его на две почти пропорциональные части, носит название центральной. Область коры, располагающаяся кпереди от центральной борозды, называется лобной долей, непосредственно кзади – теменной долей, а задняя – затылочной долей. Боковая часть называется височной долей. Доли мозговых полушарий отделяются одна от другой глубокими бороздами. Наиболее важны три глубокие борозды: центральная (роландова), отделяющая лобную долю от теменной; боковая (сильвиева), отделяющая височную долю от теменной, и теменно-затылочная, отделяющая теменную долю от затылочной на внутренней поверхности полушария. Соответственно, извилины, формирующие центральную борозду, носят название прецентральной и постцентральной. В этих извилинах расположены скопления нервных клеток, отвечающих за моторную, т. е. двигательную деятельность всего организма. В постцентральной извилине находятся нейроны, получающие сигналы от чувствительных нервных клеток — сенсорных нейронов, расположенных в двигательных мышцах. Поэтому область называется сенсомоторной. В прецентральной извилине находятся нейроны, управляющие сокращением мышц, область носит название моторной. В ней расположены крупные клетки Беца, дающие начало длинным нисходящим волокнам, складывающимся в пирамидный путь, путь передачи двигательных импульсов от коры головного мозга к клеткам передних рогов спинного мозга. В двигательной области коры головного мозга находится представительство различных органов. В самых верхних отделах этой извилины находятся клетки для нижних конечностей, в средних отделах – для туловища и верхних конечностей. В нижней трети извилины локализуются «центры» движений мышц лица, языка, мягкого нёба, гортани. В пределах задней центральной извилины находятся клеточные группы, являющиеся «центрами» чувствительности для противоположной половины тела. Они расположены в том же порядке и последовательности, как и двигательные «центры» в пределах передней центральной извилины. В этих областях расположены клеточные группы, воспринимающие главным образом тактильные ощущения, ощущение растяжения мышц (мышечное чувство), дискриминационную чувствительность (способность различать одновременно два прикосновения на достаточно близком участке кожи). В самой нижней части премоторной извилины находится центр Брока, по имени французского врача впервые обнаружившего ее в 1861 г. без применения точных методов за счет своей любознательности и наблюдательности. Наблюдая в своей практике больных с нарушением речи, вызванной мозговыми кровоизлияниями, он всегда находил у них сопутствующий паралич правых конечностей, что свидетельствовало опоражении левого полушария головного мозга. Из-за перекреста нервных путей, выходящих из головного мозга на уровне его стволовых отделов, левая половина мозга контролирует работу правой половины тела, а правая – левой половины тела. При поражении этой зоны человек может издавать только нечленораздельные звуки, а связать их в слова не в состоянии. Другой вид речевых расстройств, связанный в основном с пониманием речи, был впервые описан в 1874 году немецким исследователем Вернике, который связал это расстройство с вполне определенной областью мозга. Теперь эта область называется зоной Вернике. Она также расположена в левом полушарии на заднем участке первой височной извилины между первичной слуховой корой – тем участком головного мозга, в который поступают сигналы от органов слуха, и угловой извилиной, в которой происходит преобразование зрительных сигналов в слуховые.  Пенфильд обнаружил дополнительную (верхнюю), речевую область, которая играет вспомогательную роль. Пенфильд обнаружил дополнительную (верхнюю), речевую область, которая играет вспомогательную роль. Верхняя речевая зона коры Задняя речевая зона коры (Вернике) Передняя речевая зона коры (Брока) Понимание речи и составление фраз происходит в зоне Вернике. Оттуда информация передается в зону Брока, которая детализирует программу и дает команды соответствующим мышцам на формирование звуков голоса. Реализация моторного ответа – движения губ, языка, дыхательных мышц и т. д. – происходит через моторные поля передней центральной извилины. Услышанное слово попадает в первичную слуховую кору, расположенную около зоны Вернике. Осознание речевого слухового сигнала осуществляется непосредственно в зоне Вернике. При зрительном восприятии слова при чтении сигнал поступает сначала в зрительную кору, расположенную в затылочных областях головного мозга. Оттуда информация попадает в угловую извилину, где переводится в форму, доступную для зоны Вернике, т. е. в код слуховых рецепторов. Этот процесс можно наблюдать во время чтения у пожилых людей или детей, обучающихся чтению. Читая про себя, они шевелят губами как бы наглядно переводя зрительное изображение слов в слуховой образ. При повреждении зоны Брока теряется способность говорить (нарушается моторный центр речи), при повреждении зоны Вернике нарушаются все составляющие речи, а при повреждении угловой извилины теряется способность понимать написанное и писать (нарушается перевод зрительных сигналов в слуховой код зоны Вернике). Пенфильд и его сотрудники установили, что легче и полнее речь восстанавливается при удалении верхней речевой зоны. При удалении зоны Брока нарушения речи значительные и стойкие, но все же речь может быть восстановлена. При удалении зоны Вернике, особенно если затронуты подкорковые структуры мозга, наступают наиболее тяжелые, часто необратимые расстройства речи, что свидетельствует о ведущей роли речевых зон (Брока и Вернике) для развития и сохранения речи: их утрата компенсируется лишь частично. Клеточные группы ствола головного мозга дают начало черепно-мозговым нервам, осуществляющим двигательную и чувствительную функции по отношению к различным образованиям (кожа, мышцы). В акте говорения принимают участие 5, 7, 9, 10, 12 пары. Тройничный нерв (5) иннервирует жевательные мышцы. При его поражении челюсть отвисает, невозможны ее закрывание, правильная артикуляция. Лицевой нерв(7) иннервирует мимическую мускулатуру. При нарушении функции этого нерва больной не может закрывать глаза, нахмурить брови, надуть щеки, сложить губы трубочкой, свистеть. Языкоглоточный(9) и блуждающий нервы (10) иннервируют мышцы гортани и голосовых складок, глотки и мягкого нёба. Кроме того, языкоглоточный нерв является чувствительным нервом языка, а блуждающий иннервирует мышцы органов дыхания и сердца. Поражение языкоглоточного и блуждающего нервов сопровождается возникновением носового оттенка речи (гнусавость) и нарушением артикуляции. Подъязычный нерв (12) иннервирует мускулатуру языка, в частности, эта мышца двигает язык вперед и в противоположную сторону. Поражение этого нерва приводит к ограничению подвижности языка вперед, вверх. Клинико-физиологические аспекты дизартрии Клинико-физиологические аспекты дизартрии определяются локализацией и тяжестью поражения мозга. Анатомическая и функциональная взаимосвязь в расположении и развитии двигательных и речевых зон и проводящих путей определяет частое сочетание дизартрии с двигательными нарушениями различного характера и степени выраженности. Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в результате поражения различных структур мозга, необходимых для управления двигательным механизмом речи. К таким структурам относятся: 1) периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата (языка, губ, щек, неба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной клетки); 2) ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в стволе головного мозга; 3) ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и осуществляющие элементарные эмоциональные безусловно рефлекторные речевые реакции типа плача, смеха, вскрикивания и т.п. Поражение всех этих структур дает картину периферического паралича (пареза): нервные импульсы к речевым мышцам не поступают, обменные процессы в них нарушаются, мышцы становятся вялыми, дряблыми, наблюдается их атрофия и атония. Кроме того, двигательный механизм речи обеспечивается и более высоко расположенными мозговыми структурами, к которым относятся: а) подкорково-мозжечковые ядра и проводящие пути, которые осуществляют регуляцию мышечного тонуса и последовательность мышечных сокращений речевой мускулатуры, координированность в работе артикуляционного, дыхательного и голосового аппарата, а также эмоциональную выразительность речи. При поражении этих структур отмечаются проявления центрального паралича (пареза) с нарушениями мышечного тонуса и нарушениями просодической стороны речи (темпа, плавности, громкости, эмоциональной выразительности); б) проводящие системы, обеспечивающие проведение импульсов от коры мозга к ядрам черепно-мозговых нервов, расположенных в стволе головного мозга. Поражение этих структур вызывает центральный парез (паралич) речевой мускулатуры с повышением мышечного тонуса в мышцах речевого аппарата. в) корковые отделы головного мозга, обеспечивающие как более дифференцированную иннервацию речевой мускулатуры, так формирование речевого праксиса. При поражении этих структур возникают различные центральные моторные расстройства речи. Клинико-психологическая характеристика детей с дизартрией Дети с дизартрией по своей клинико-психологической характеристике представляют крайне неоднородную группу. При этом нет взаимосвязи между тяжестью дефекта и выраженностью психопатологических отклонений. Дизартрия, и в том числе наиболее тяжелые ее формы, могут наблюдаться у детей с сохранным интеллектом, а легкие «стертые» проявления могут быть у детей с олигофренией. Дети с дизартрией по клинико-психологической характеристике могут быть условно разделены на несколько групп в зависимости от их общего психофизического развития: - дизартрия у детей с нормальным психофизическим развитием; - дизартрия у детей с церебральным параличом; - дизартрия у детей с олигофренией - дизартрия у детей с гидроцефалией - дизартрия у детей с задержкой психического развития - дизартрия у детей с минимальной мозговой дисфункцией. Двигательные нарушения обычно проявляются в более поздних сроках формирования двигательных функций, особенно таких, как развитие возможности самостоятельно садиться, ползать, ходить, захватывать предметы кончиками пальцев и манипулировать с ними. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. На первом году жизни такие дети беспокойны, много плачут, требуют к себе постоянного внимания. У них отмечаются нарушения сна, аппетита, предрасположенность к срыгиванию и рвотам, диатезу, желудочно-кишечным расстройствам. Они плохо приспосабливаются к изменяющимся метеорологическим условиям. В дошкольном и школьном возрасте они двигательно беспокойны, склонны к раздражительности, колебаниям настроения, суетливости, часто проявляют грубость, непослушание. Двигательное беспокойство усиливается при утомлении, некоторые склонны к реакциям истероидного типа: бросаются на пол и кричат, добиваясь желаемого. Другие дети, наоборот, пугливы, заторможены в новой обстановке, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные параличи и парезы, моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью. Они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности. В школьном возрасте отмечается плохой почерк. Выражены нарушения интеллектуальной деятельности в виде низкой умственной работоспособности, нарушений памяти, внимания. Для многих детей характерно замедленное формирование пространственно-временных представлений, фонематического анализа, конструктивного праксиса. |