Военная гигиена. Вопросы к экзамену. Домашние задания. Экзаменационные вопросы Медицина катастроф

Скачать 0.67 Mb. Скачать 0.67 Mb.

|

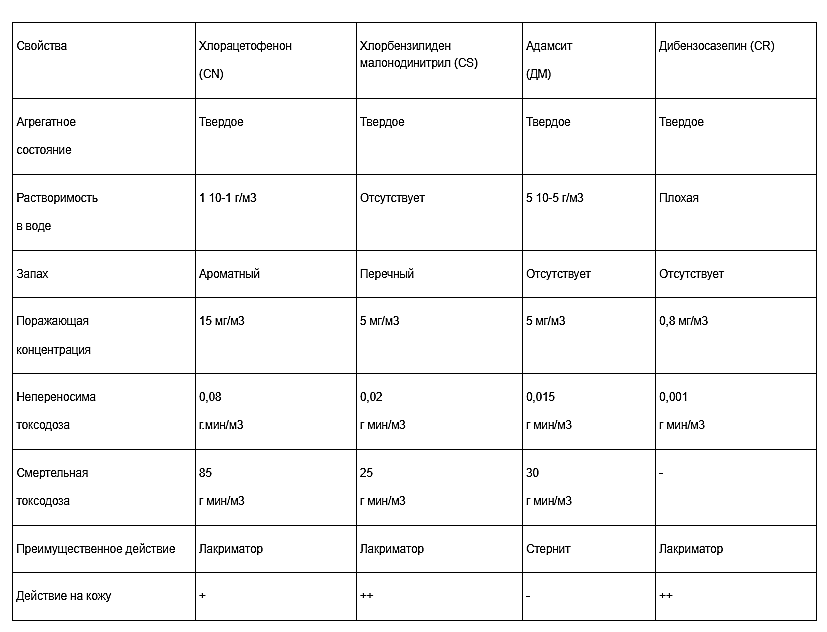

Токсикология31. Предмет, содержание и задачи токсикологии отравляющих веществ (ОВ) и аварийно-опасных химических веществ (АОХВ).Токсикология — это наука, изучающая токсичность веществ окружающего нас мира и формы токсического процесса, регистрируемые при взаимодействии химических веществ с биологическими объектами. Предмет — изучение токсичности и токсического процесса. Цель — непрерывное совершенствование системы мероприятий, средств и методов, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и профессиональной работоспособности отдельного человека, коллективов и населения в целом в условиях повседневного контакта с химическими веществами и при чрезвычайных ситуациях. Задачи: 1. Установление количественных характеристик токсичности - «токсикометрия» - т. е. Оценка токсичности веществ; 2. . «токсикодинамика» - т. е. Изучение воздействия химического вещества на организм; 3. Выяснение механизмов проникновения токсикантов в организм, закономерностей их распределения, метаболизма и выведения. «токсикокинетика» - т. е. Изучение воздействия организма на химическое вещество; 4. Установление факторов влияющих на токсичность вещества (особенности биологического объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их взаимодействия, условия окружающей среды). Яд — вещество, приводящее в дозах, даже небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, интоксикации и патологическим состояниям. 32. Физико-химические и токсические свойства веществ раздражающего действия (хлорацетофенон, адамсит). Механизм действия и патогенез интоксикации. Клиника поражения. Антидотная и симптоматическая терапия. Большинство ОВ раздражающего действия являются твердыми веществами, не растворяющимися в воде, не летучими при обычной температуре окружающего воздуха. Поэтому их применение в военных целях сопряжено с необходимостью использовать специальные устройства для генерации аэрозолей. При этом создаются условия, обеспечивающие формирование ядовитого облака с диаметром частиц 0,5-2 мкм. Для создания обширных зон (с глубиной заражения до 10 км) применяются ядовито-дымовые шашки. В эпицентре зоны заражения концентрация веществ может достигать 2-5 г/м3.  Нервные структуры воспринимают, передают, отражают действие раздражающих веществ на покровные ткани. Первичным звеном в цепи событий, развивающихся при действии веществ на орган зрения, носоглотку, дыхательные пути, являются чувствительные нейроны тройничного, блуждающего и языкоглоточного нервов. При контакте ядов с кожными покровами первичным звеном восприятия раздражения является нервные окончания чувствительных нейронов сегментарного аппарата спинного мозга. Чувствительные волокна, в зависимости от их диаметра и скорости проведения нервного импульса, подразделяются на две группы: миелинизированные Аα-δ-волокна (диаметр волокна: 1 - 20 мкм, скорость проведения импульса: 4 - 120 м/с) и немиелинизированные С-волокна (диаметр волокна: 0,3 - 1,5 мкм, скорость проведения импульса: 2 - 4 м/с). Наиболее крупные проводники (Аα-γ) обеспечивают проведение сигналов от мышечных веретен, восприятие чувства давления, прикосновения, а мелкие миелинизированные (Аδ) и немиелинизипрванные (С) волокна являются проводниками температурной и ноцицептивной (от лат. noceus - вредный) чувствительности. Возникающие при контакте с раздражающими веществами эффекты, по-видимому, являются следствием избирательного действия токсикантов на более тонкие и, следовательно, более уязвимые волокна. В высоких концентрациях вещества могут действовать и на специализированные нервные окончания толстых А-волокон. Например, тяжелое поражение адамситом приводит к раздражению рецепторов растяжения гладких мышц легочной ткани. Это сопровождается нарушением процессов регуляции акта вдох-выдох. Специализированный рецепторный аппарат, воспринимающий раздражение и боль, до настоящего времени в покровных тканях не обнаружен. По-видимому, в коже и слизистых просто рассеяны нервные окончания ноцицептивных волокон. Возможны два механизма действия химических веществ на нервные окончания: - прямое (ингибирование арсинами SH-групп структурных белков и ферментов; действие капсаицина на ионные каналы возбудимой мембраны и т.д.), приводящее к нарушению метаболизма в нервных волокнах и их возбуждению; - опосредованное, через активацию процессов образования в покровных тканях брадикинина, простогландинов, серотонина и других биологически активных веществ, которые вторично возбуждают окончания ноцицептивных волокон При действии ОВ раздражающих носоглотку, симптомы поражения наступают позже, чем в случае поражения ОВ слезоточивого действия. Длительность скрытого периода зависит от концентрации ОВ и колеблется в интервале от 4 до 30 мин. При очень высоком содержании мышьякорганических соединений в окружающем воздухе возможно появление симптомов уже через 30 сек. После удаления пострадавшего из зоны заражения проявления интоксикации продолжают нарастать, достигают максимальной выраженности через 30-60 мин, а в последующие 2-3 ч постепенно стихают. К концу вторых суток наступает полное выздоровление. При легких поражениях одним из наиболее ранних проявлений раздражающего действия ОВ при ингаляции является изменение частоты дыхания и чувствительности обонятельного анализатора. Субъективно ощущаются жжение, боль в носу, горле, в области лобных пазух, верхних челюстных костей, головные боли, боли в желудке, тошнота. Эти ощущения сопровождаются неудержимым приступом чихания, кашлем, обильным истечением слизи из носа, слюнотечением. Одновременно проявляется действие ОВ на орган зрения, что выражается в слезотечении, светобоязни. При тяжелом отравлении адамситом явления раздражения слизистых сопровождаются мучительными ощущениями и рвотой. Поражаются глубокие участки дыхательных путей. Субъективно это выражается чувством удушья. Болевой синдром выражен очень сильно. Боль иррадиирует и ощущается в ушах, спине, суставах и мышцах конечностей. Появляются рвущие, царапающие загрудинные боли, которые по выраженности можно сравнить с ощущениями, сопутствующими ожогу. Боль бывает столь мучительна, что пораженные едва в состоянии переводить дыхание. На этом фоне наблюдается психомоторное возбуждение, иногда нарушение функции ЦНС – моторной, психической сферы (подергивание отдельных групп мышц, шаткая походка, слабость в ногах, депрессия, сопорозное состояние). Сильное раздражение дыхательных путей может привести к выраженному бронхоспазму, остановке дыхания на стадии выдоха, замедлению сердечной деятельности, полной остановке сердца. Поражение глубоких отделов дыхательных путей приводит к резкому учащению дыхания с одновременным снижением его амплитуды. Тягостные, порой непереносимые, субъективные ощущения, связанные с действием раздражающих веществ на дыхательные пути, объективно выражаются лишь в небольшой инъекции сосудов слизистой оболочки зева, слабой гиперемии гортани и полости носа. В крайне тяжелых случаях возможно развитие токсического отека легких. Прогностическим признаком наступления этого грозного осложнения является не стихающая в течение 2 ч загрудинная боль. Характерной особенностью раздражающих веществ является их способность сенсибилизировать организм. Повторные воздействия сопровождаются резким повышением чувствительности к этим казалось бы малоопасным ядам. Люди реагируют выраженной реакцией на ничтожные количества веществ в окружающем воздухе. Очень часто развивается аллергический дерматит. Медицинской защиты при поражении веществами раздражающего действия включает: Специальные санитарно-гигиенические мероприятия: - использование индивидуальных технических средств защиты (средства защиты органов дыхания и глаз) в зоне заражения; - участие медицинской службы в проведении химической разведки в районе расположения войск; - обучение личного состава правилам поведения на зараженной местности. Специальные профилактические медицинские мероприятия: - проведение санитарной обработки пораженных на передовых этапах медицинской эвакуации. Специальные лечебные мероприятия: - применение средств патогенетической и симптоматической терапии состояний, угрожающих здоровью, нарушающих дееспособность, в ходе оказания первой (само-взаимопомощь), доврачебной и первой врачебной (элементы) помощи пострадавшим. |