Ситуационные задачи по КЛД. Исследование мокроты Задача 1

Скачать 3.61 Mb. Скачать 3.61 Mb.

|

|

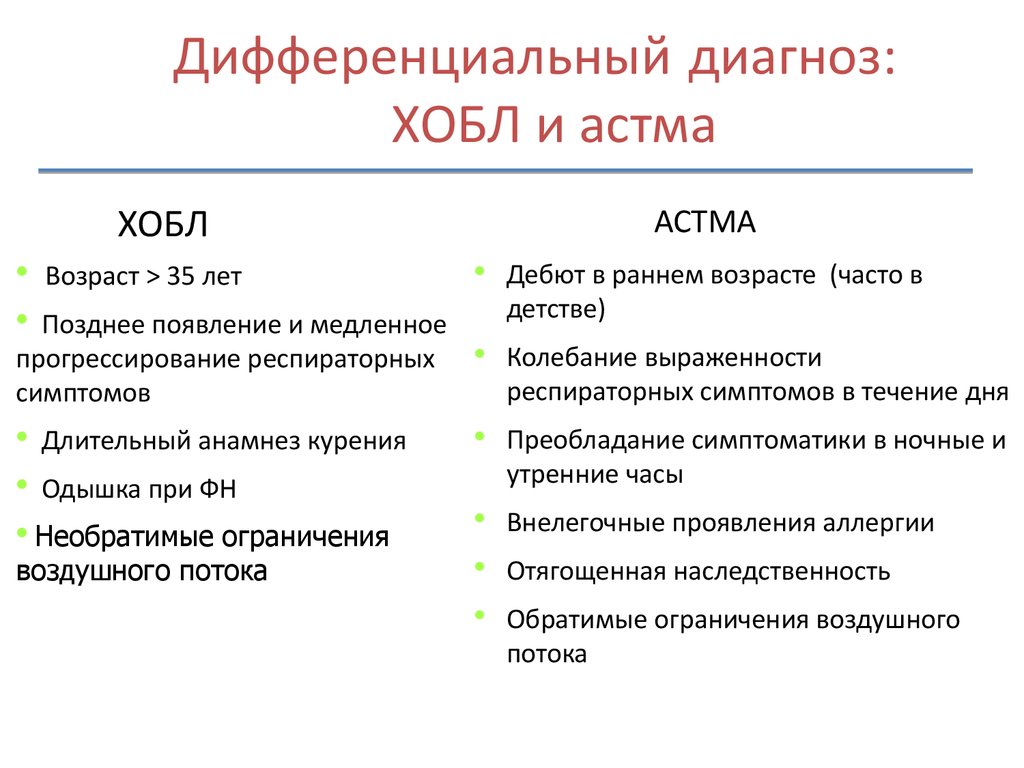

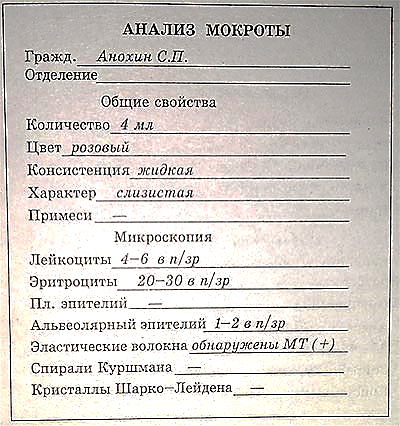

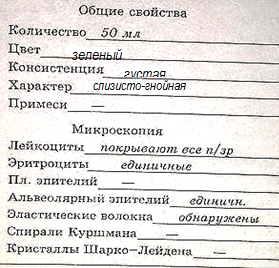

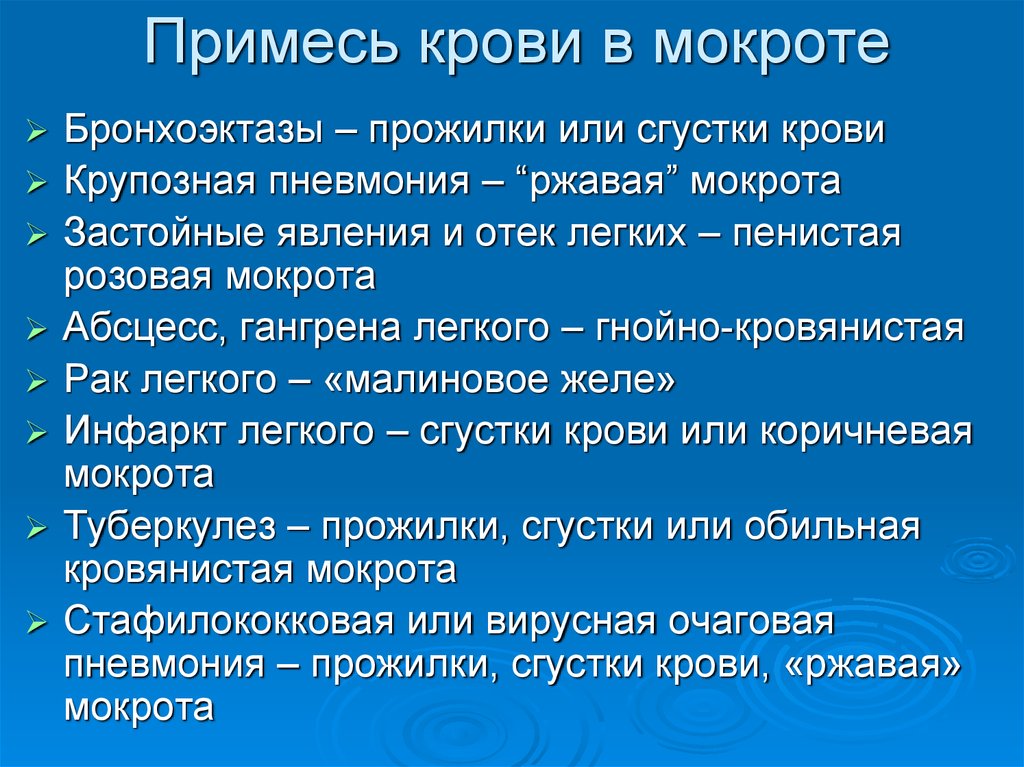

ЗАДАЧИ « Исследование мокроты» Задача №1 Мокрота по характеру стекловидная, прозрачная, светло – желтая, вязкая, без запаха и цвета. При микроскопическом исследовании обнаружены: большое количество эозинофилов, кристаллы Шарко – Лейдена, спирали Куршмана, клетки эпителия бронхов. О каком заболевании можно подумать при данном анализе мокроты? Обоснуйте свой ответ. Проведите дифференциальный диагноз данного заболевания с ХОБЛ. Решение Заболевание-бронхиальная астма (т.к. большое количество эозинофилов, кристаллы Шарко – Лейдена, спирали Куршмана)  Чтобы разобраться, чем же болен пациент — астмой или ХОБЛ — врачи применяют следующие методы: сбор семейного анамнеза и анамнеза жизни: врач расспрашивает больного о генетической предрасположенности, трудовой деятельности, вредных привычках; получение сведений о заболевании: врач задает вопросы о длительности и интенсивности симптоматики, консистенции слизи; общий осмотр: прослушивание легких, сердца, осмотр кожного покрова; анализ мокроты, крови; проба с сальбутамолом: в этом случае сначала измеряется объем выдыхаемого воздуха без лекарства, и второе измерение проходит через четверть часа после его применения. Если полученный результат улучшается меньше, чем на 15%, то это говорит о ХОБЛ, так как в этом случае стеноз, возникший в бронхах, считается необратимыми, и его невозможно устранить с помощью медикаментозных препаратов. Задача №2 Мокрота в количестве 250 мл, по характеру гнойная, трёхслойная, со зловонным запахом. При микроскопическом исследовании обнаружены: лейкоциты сплошь покрывают все поля зрения, эластические волокна, пробки Дитриха, эритроциты, кристаллы гематоидина. О каких заболеваниях можно подумать при данном анализе мокроты? Обоснуйте свой ответ. Решение при данном анализе мокроты можно подумать о : абсцессе легких, гангрене легких Обоснования: Гнойная мокрота – сопровождает прорыв абсцесса или эмпиемы в просвет бронха. Эластические волокна - Деструкция лёгочной ткани, абсцедирующая пневмония. Повышенное выделение мокроты наблюдается при: отеке легких; абсцессе легких; бронхоэктатической болезни. Гнилостный запах мокроты наблюдается при: абсцессе легкого; гангрене легкого. Трехслойная мокрота Разделение гнилостной мокроты на три слоя – пенистый (верхний), серозный (средний) и гнойный (нижний) – наблюдается при гангрене легкого. Задача №3 Анализ мокроты  Для каких заболеваний характерен данный анализ мокроты? Какой наиболее вероятный диагноз? Решение Патология: розовый цвет слизистой мокроты, в микроскопии — много эритроцитов, эластические волокна и микобактерии туберкулеза. Кровянистая мокрота может быть при туберкулезе, раке, токсическом бронхите, бронхоэктатической болезни, абсцессе легкого. Выявлены МТ — возбудители туберкулеза. Следовательно, думаем определенно о диагнозе — туберкулез легких. Но есть еще эластические волокна — признак полости в легком. Вывод. Диагноз: туберкулез легких, туберкулезная каверна. Задача №4 Анализ мокроты  Для каких заболеваний характерен данный анализ мокроты? Какой наиболее вероятный диагноз? Решение Выявлена патология: много мокроты зеленого цвета слизистой-гнойной консистенции; в микроскопии — лейкоциты (все поле зрения) и эластические волокна. Наличие большого количества лейкоцитов говорит о гнойном воспалении (те же заболевания). Зеленоватый цвет мокроты наблюдается при: абсцессе легкого; бронхоэктатической болезни; гайморите; посттуберкулезных нарушениях. Выделение слизисто-гнойной мокроты наблюдается при: абсцессе легкого; гангрене легкого; гнойном бронхите; стафилококковой пневмонии; бронхопневмонии. Эластические волокна — признак капсулы, отделяющей гнойный очаг от здоровой ткани. Такая капсула образуется при абсцессе легкого (ограничивает полость). Вывод. Можно предположить диагноз: абсцесс легкого Задача №5 У больного 40 лет, при выполнении клинического минимума в клинике выявлена округлая тень с бухтообразным распадом в центре, размерами 3,5 см в третьем сегменте правого легкого. Окружающая легочная ткань не изменена. Обратился к врачу в связи с длительным сухим надсадным кашлем, сопровождающимся, в последнее время, кровохарканьем (прожилки крови в мокроте), снижением веса, слабостью, понижением аппетита. Над легкими выслушиваются единичные сухие хрипы, тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс - 80 в мин., ритмичный. АД - 140/90 мм рт. ст. Анализ крови; Нв - 95 г/л, эр. - 3,6х1012/л, л - 5,18х109/л, СОЭ - 44 мм/час. 1. Назовите и обоснуйте предварительный диагноз. При каких заболеваниях возможна примесь крови в мокроте? 2. Составте план обследования для верификации диагноза. Решение Предварительный диагноз : в данной клинической ситуации можно предположить о наличии у больного следующих заболеваний: - распадающийся рак легкого - деструктивная пневмония - тубуркулома с распадом - аспергиллема. Кровь в мокроте: Такая мокрота свидетельствует о серьезных заболеваниях, связанных с дыхательными органами  2. Больше данных за наличие у больного распадающейся опухоли (первично-полостного рака). За этот диагноз свидетельствуют: - наличие длительного, сухого, надсадного кашля - кровохарканье ( прожилки крови в мокроте) - наличие астенического синдрома - умеренная анемия - высокое СОЭ - наличие округлой тени с бухтообразным распадом в центре - расположение образования в третьем сегменте. 3. План обследования: для верификации диагноза необходимо провести: - фибробронхоскопию с биопсией при наличии патологии в В3 и забором содержимого бронхов на атипические клетки и МБТ - катетеризационная биопсия с гистологическим и бактериоскопическим исследованием материала - компьютерная томография - подкожная проба с туберкулином ( Коха). 4. Лечебная тактика: для подтверждения диагноза опухоли необходима срочная радикальная операция- удаление ( резекция) верхней доли справа с ревизией региональных лимфоузлов Задача №6 Больная 52 лет, жалуется на одышку, кашель с мокротой зеленоватого цвета, слабость, потливость. Считает себя больной в течение многих лет. Болезнь протекала волнообразно, вначале с редкими, а затем с более частыми обострениями. В последнее время ухудшился аппетит, заметила похудание, усилилась одышка. При осмотре отмечено укорочение перкуторного звука на верхушке правого легкого. Здесь же прослушивается резко ослабленное дыхание с бронхиальным оттенком, скудные сухие хрипы. Над нижними отделами легких дыхание ослаблено, вдох удлинен. Границы сердца определяются неотчетливо из-за коробочного оттенка. Анализ крови: эр. - 3,5х1012 , Нв - 100 г/л, л - 9,0х109 , п/я - 2, с/я - 82, лимф. - 10, м - 6, СОЭ - 30 мм/час. Анализ мочи: без патологии. Анализе мокроты: большое количество лейкоцитов, эластические волокна. Однократно обнаружены КУМ+ методом Циля-Нильсона. 1. Составьте дифференциально-диагностический ряд. 2. Обоснуйте предварительный диагноз. 3. Составте план дополнительного обследования. Решение Дифференциально-диагностический ряд: - хронический абсцесс легкого - поликистоз легкого - бронхоэктатическая болезнь - фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 2. Предварительный диагноз: фиброзно-кавернозный туберкулез легких. За этот диагноз свидетельствуют: - нахождение МБТ в мокроте; - отсутствие катаральных явлений в легких в зоне заметного притупления легочного звука и измененного дыхания; - умеренные изменения в общем анализе крови, в частности умеренный лейкоцитоз; - рентгенологическая картина - уменьшенная за счет фиброза верхняя доля, в зоне которой определяются кольцевидные тени с толстыми стенками. 3. Для уточнения диагноза необходимо: исследование мокроты на МБТ методом посева; провести диагностическую бронхоскопию с забором содержимого бронхов для бактериологического исследования на МБТ; по возможности провести компьютерную томографию легких. 4. Тактика лечения: - больной должен быть госпитализирован в стационар противотуберкулезного диспансера; - необходима антибактериальная терапия - не менее чем 3-мя АБП; - при отсутствии рентгенологической динамики через два месяца консервативного лечения, больному необходимо предложить оперативное лечение- резекцию верхней доли правого легкого. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕОВАНИЯ СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 Больная Б., 55 лет. На амбулаторном приеме. Жалобы: повышенная утомляемость, одышка при ходьбе. Анамнез: жалобы отмечает в течение 1 года. При диспансерном обследовании обнаружены изменения в общем анализе крови: эритроциты – 3,2*102/л (N 3,9-4,7×10 12/л), Hb - 85 г/л (N 120-140 г/л), MCV – 85 фл (N 80-100 фл), MCH – 30 пг (N 27-31 пг), MCHC – 320 г/л (N 300-380 г/л) тромбоциты – 180*109/л (N 150-400×109/л), лейкоциты – 100,2*109/л (N 4,0-10,0×10 9/л), сегментоядерные нейтрофилы – 5% (N 45-70%), лимфоциты – 29% (N 18-40%), моноциты 1% (N 2-9%), пролимфоциты - 65% (в норме 0%), СОЭ – 15 мм/час (N 2-20 мм/ч). При объективном обследовании: бледность кожных покровов и слизистых, селезенка при пальпации на 10 см ниже реберной дуги, со стороны других органов – без особенностей. Фото. Микроскопическая картина периферической крови больной Б. Вопросы: 1. Оцените показатели крови, какие клетки на фото, сформулируйте лабораторные синдромы и клинические синдромы у больной? 3. Обоснуйте предварительный диагноз. Какие лабораторные исследования необходимы для подтверждения диагноза, каковы их задачи? Ответы СЗ №1: 1. Имеется анемия (нормоцитарная, нормохромная) метапластического характера (за счет вытеснения эритроидного ростка), лейкоцитоз с нейтропенией, лимфоцитозом с преобладанием недостаточно зрелых лимфоидных элементов – пролимфоцитов (65%). Клинические синдромы: астенический, анемический (одышка,бледность), спленомегалия. 2. Предварительный диагноз: хронический пролимфоцитарный лейкоз, так как имеется спленомегалия, пролимфоцитов в крови более 55%, анемия также часто разивается при этом заболевании. Дополнительные методы – иммуфенонотипорование для уточнения линейности ХЛЛ (В- или Т-клеточный вариант) СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «ВТОРИЧНЫЙ ГЕМОСТАЗ» У больного гемофилией А возникло тяжелое кровотечение. Обычные дозы препаратами фактора V111 оказались неэффективными. С развитием какого осложнения гемофилии это связано? Какие тесты следует провести для подтверждения диагноза? Ответ: Это ингибиторная форма гемофилии А, когда в крови появлется анитела к препаратам фактора V111. Нужно провести скрининг-тесты (длительность кровотечения, ПВ, АЧТВ, фибриноген, количество тромбоцитов )и уточняющие тесты ( тест смешивания-плазма пациента смешивается с нормальной контрольной плазмой в соотношении 1:1 и определяется АЧТВ и активность ф.V111 сразу и после инкубации в течении 1часа при t 37). Больная после аортокоронарного шунтирования принимает варфарин. Коагулограмма: количество тромбоцитов 330•109/л, удлинение ПВ до 80,5 сек (норма 15,5-21,2), МНО-8,5. В общем анализе мочи микрогематурия (2-3 эритроцита в поле зрения). Какое осложнение применения непрямых антикоагулянтов возникло у пациентки? Какие рекомендуемые значения МНО должны быть для профилактики тромбоэмболий? Ответ: Передозировка ЛП. МИО ( 2,5-3,5) У больной 59 лет с острым лейкозом в области верхних и нижних конечностей обнаружены обширные гематомы. В ОАК – гемоглобин 118 г/л, тромбоциты единичные. Коагулограмма: удлинение АЧТВ и ТВ, фибриноген-0,7 г/л (норма 2-4 г/л), лизис эуглобиновой фракции 75 мин (норма 140-240 мин), ПДФ (латекс-тест) 10-40 мг/мл (в норме - отрицателен), агрегация тромбоцитов с АДФ отсутствует. Какая патология наиболее вероятна у пациентки? Ответ: ДВС-синдром У больной имеются обширные гематомы в области бедер и ягодиц. Коагулограмма: значительное удлинение АЧТВ 161 сек (норма 35-45 сек), ПТ, ТВ, фибриноген и ретракция кровяного сгустка в норме, ф.V111-1,3%. Какой диагноз можно поставить в этом случае? Какие лабораторные тесты необходимо сделать для уточнения диагноза? Ответ: Гемофилия А ( ф.V111-1,3%) Уточняющие тесты ( тест смешивания-плазма пациента смешивается с нормальной контрольной плазмой в соотношении 1:1 и определяется АЧТВ и активность ф.V111 сразу и после инкубации в течении 1часа при t 37). У мальчика 3 месяцев имеется кожный геморрагический синдром в виде синяков в области груди и спины. Родители состоят в родственном браке (троюродные брат и сестра). Коагулограмма: время кровотечения в норме, количество тромбоцитов 399•109/л, АЧТВ и ПВ значительно удлинены, ф.V111-120%, IХ-91%, VII-71,8%, II-102%, V - 113%, Х < 0,5%, vWF - 85%. Какой диагноз можно поставить ребенку? С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику? Какие тесты требуются для подтверждения диагноза? Ответ: Ребенку был установлен диагноз: врожденный дефицит ф.Х (болезнь Стюарта-Прауэра) Диагностика: кокакгулогракммакк, определение активности ф Х Больная после аортокоронарного шунтирования принимает варфарин. Коагулограмма: количество тромбоцитов 330•109/л, удлинение ПВ до 80,5 сек (норма 15,5-21,2), МНО-8,5. В общем анализе мочи микрогематурия (2-3 эритроцита в поле зрения). Какое осложнение применения непрямых антикоагулянтов возникло у пациентки? Какие рекомендуемые значения МНО должны быть для профилактики тромбоэмболий? Ответ: Передозировка ЛП. МИО ( 2,5-3,5) У больной 59 лет с острым промиелоцитарным лейкозом в области верхних и нижних конечностей обнаружены обширные гематомы. В ОАК – гемоглобин 118 г/л, тромбоциты единичные. Коагулограмма: удлинение АЧТВ и ТВ, фибриноген-0,7 г/л (норма 2-4 г/л), лизис эуглобиновой фракции 75 мин (норма 140-240 мин), ПДФ (латекс-тест) 10-40 мг/мл (в норме - отрицателен), агрегация тромбоцитов с АДФ отсутствует. Какая патология наиболее вероятна у пациентки? Ответ: ДВС-синдром Тема 1. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена 1. Пациент В.Н., возраст 50 лет, инженер. ИМТ – 29 кг/м2 АД – 145/90 мм. рт.ст. ЧСС -76 в мин. Не курит 10 лет. 10 лет назад перенес инфаркт миокарда. При коронарангиографии были выявлены признаки коронарного атеросклероза со значительным сужением 3-х коронарных артерий. От аорто-коронарного шунтирования пациент отказался, однако была выполнена ангиопластика двух проксимальных участков коронарных артерий. Пациент получал симвастатин в дозе 20 мг в течение 6 месяцев после инфаркта миокарда. Однако после стабилизации состояния он прекратил прием статина и не принимал 4 месяца. Состояние оставалось стабильным на фоне терапии метопрололом с замедленным высвобождением, нечастые приступы стенокардии купировались аэрозольной формой нитроглицерина. Отец пациента умер от инфаркта миокарда в возрасте 55 лет. Лечение: рамиприл 10 мг/сут. Аспирин 125 мг/сут. Метопролол 200 мг/сут. (форма с замедлененным высвобождением). Липидный профиль на фоне соблюдения диеты и физических упражнений в течение 3-х месяцев: ОХС – 280 мг/дл (7,4 ммоль/л) ТГ – 188 мг/дл (2,1 ммоль/л) ХС ЛПНП – 209 мг/дл (5,4 ммоль/л) ХС ЛПВП – 37 мг/дл (1 ммоль/л) Вопросы: Определите тип ГЛП и индекс атерогенности. Определите степень риска. Назовите целевые значения липидных параметров. Ответ: 1. Определите тип ГЛП и индекс атерогенности: - IIб тип ГЛП ( ОХС повышен, ЛПНП повышен) - Индекс атерогенности (степень риска атеросклероза): Формула количественной оценки степени риска атеросклероза по Климову: И.А. = ХС общий - ХС ЛПВП / ХС ЛПВПС И.А.= 7,4 ммоль/л - 1 ммоль/л / 1 ммоль/л = 6,4 ( показатель повышен) 2. Определите степень риска: степень развития атеросклероза повышен. 3. Назовите целевые значения липидных параметров. -ОХС- 7,4 ммоль/л высокий (N- 5,2 ммоль/л) -ТГ- 2,1 ммоль/л допустимо (N-менее 1,6 ммоль/л) -ХС ЛПНП – 5,4 ммоль/л высокий риск (рекомендуемый уровень менее 3,37 ммоль/л) -ХС ЛПВП -1 ммоль/л -N Тема 2. Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена У двух пациентов тест толерантности к глюкозе дал следующие результаты (в ммоль/л): Натощак Через 120 мин 4,5 4,3 6,1 12,0 1. Оцените результаты теста толерантности к глюкозе. 2. Какие лабораторные критерии необходимы для постановки диагноза «сахарный диабет». Является ли глюкозурия диагностически ценным синдромом для постановки диагноза. Ответ: 1. Оцените результаты теста толерантности к глюкозе. У первого пациента тест толерантности к глюкозе (ТТГ) в пределах нормы. У второго пациента ТТГ показал выше нормы- у него явный СД. 2. Какие лабораторные критерии необходимы для постановки диагноза «сахарный диабет». Является ли глюкозурия диагностически ценным синдромом для постановки диагноза. К лабораторным критериям необходимым для постановки диагноза СД относятся: - Клинические симптомы СД в сочетании со случайным определением уровня глюкозы сыворотки более 11,1 ммоль/л (более 10,0 ммоль/л в капиллярной крови) - Уровень глюкозы сыворотки крови натощак для капиллярной крови выше 6,1 ммоль/л, для венозной выше 6,7 ммоль/л - Через 2 часа после теста ТТГ с 75,0 г глюкозы уровень глюкозы в сыворотке крови выше 11,1 мммоль/л (в капиллярной крови более 10,0 ммоль/л) - Концентрация гликогемоглобина (НвА1с) выше 6,5 г/%. Эти 4 критерия использутся для постановки СД. Является ли глюкозурия диагностически ценным синдромом для постановки диагноза? Выявление глюкозурии может указывать на повышение концентрации глюкозы выше почечного порога ( 10 ммоль/л) , либо указывать на повреждение почек или указывать на ренальную глюкозурию. Диагноз СД по наличию глюкозы в моче не стаивтся. Глюкоза в моче может появляться в результате нарушения клубочковой фильтрации. Тема 3. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда и сердечной недостаточности Больная С., 72 лет в течение 25 лет страдает гипертонической болезнью, последние 12 лет – ИБС, стенокардия напряжения на уровне II – III ФК. Днем во время работы в огороде внезапно появились давящие боли за грудиной, дрожь во всем теле. Родственниками было зарегистрировано АД на уровне 200/100 мм.рт.ст. Самостоятельно больная приняла капотен 25 мг, нитроминт 4 дозы сублингвально. Болевой синдром несколько уменьшился, но полностью не купировался. Через 2 часа от начала болевого синдрома пациентка была доставлена родственниками в приемное отделение. При объективном осмотре больная адинамична. Кожные покровы бледные, цианоз губ. Левая граница сердечной тупости на 1,5 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. Тоны сердца приглушены, ритм правильный. АД 160/70 мм.рт.ст. Пульс 86 в минуту.Легкие и органы брюшной полости без особенностей. Миоглобин 273 мкг/мл , КК 492 МЕ/мл, МВ-КК74 МЕ/мл, уровень тропонина Т (определенный через 6 часов от начала болевого синдрома) составил 28 нг/мл. Вопросы: 1. Оцените результаты анализов. 2. Поставьте предварительный диагноз. 3. Определите необходимый объем исследований для подтверждения диагноза. Ответ: 1) Результаты анализов: Повышение тропонина Т не более чем в 37 раз информирует об инфаркте миокарда без зубца Q. Нормальный уровень тропонина Т в крови здорового человека не превышает 0,5 нг/мл. У женщин в норме концентрация миоглобина составляет 21 – 49 мкг/л. При инфаркте миокарда отмечается увеличение концентрации миоглобина в течение 2 часов. Уровень КФК в норме у женщин не более 167ед\л. Норма КФК-МВ менее 24 ед./л, менее 6% от уровня активности КФК. Мышечный слой стремительно разрушается от недостатка питания и клеточного дыхания. Наблюдается резкий рост КФК, сразу после того как патологический процесс развился. Далее уровень постепенно снижается. На это требуется не один день, а порой вообще несколько недель. Повышение значений КФК указывает на возникновение очага некроза в миокарде. 2) ИБС. Стабильная стенокардия напряжения II-III ФК. Инфаркт миокарда, острая фаза. Гипертоническая болезнь II степени, III стадии, риск 4. 3) Для подтверждения диагноза инфаркта миокарда служат следующие лабораторные показатели: - данные электрокардиограммы, эхокардиографию (ЭхоКГ). - неспецифнческие показатели тканевого некроза и воспалительной реакции: анализ крови общий(лейкоцитыв в основном), биохимический-результаты изменения уровня ферментов сыворотки крови.(ЛДГ, Тропонин 1, Т) Позже: -коронарография – метод исследования сердца с контрастным веществом; -сцинтиграфия – способ радионуклидной диагностики. Тема 5. Лабораторная диагностика заболеваний печени. Серодиагностика вирусных гепатитов. 1. Больная О., 52 лет в течение 2-х лет страдает постепенно нарастающей рецидивирующей желтухой с кожным зудом, слабостью, снижением массы тела, гепатомегалией с периодической лихорадкой до 39С. В прошлом лечилась по поводу холецистохолангита. В крови СОЭ – 50 мм/ч, лейкоцитоз 12,0*10 9 с умеренным сдвигом влево, повышение общего билирубина преимущественно за счет конъюгированного, ЩФ в 10 раз превышает норму, значительное повышение α2-глобулинов и незначительное – γ - глобулинов, осадочные пробы в норме. Вопросы: Какие синдромы можно выделить? . Какова наиболее вероятная причина холестаза? Ответ: Диагноз – обтурационная (механическая) желтуха 1. Какие синдромы можно выделить? - астенический синдром ( слабость) - гепатомегалия - лихорадка - желтуха - синдром холестаза (на это указывает увеличение активности щелочной фосфатазы в 10 раз, увеличение γ – глобулинов и α2-глобулинов и повышение общего билирубина преимущественно за счет конъюгированного) 2. . Какова наиболее вероятная причина холестаза? Причиной холестаза может быть холецистохолангит – это катаральное или гнойное воспаление желчного пузыря, а также вне-и внутрипеченочных желчных протоков. Данное заболевание было ранее у пациентки. Холецистохолангит мог привести к фиброзу желчных протоков и вследствие обтурации развилась обтурационная (механическая) желтуха. Ситуационные задачи по теме: Лабораторная диагностика хронических лимфопролиферативных заболеваний Задача №1. У больного 67 лет в течение последнего года часто возникали бактериальные инфекции. При осмотре кожные покровы слегка бледные, на коже единичные петехии, лимфоузлы не пальпируются, селезенка на 10 см ниже края реберной дуги. Лабораторные данные: эритроциты – 3,0х1012 /л, гемоглобин – 90 г/л, лейкоциты – 2,3х109/л, тромбоциты – 70х109 /л, сегментоядер-ные нейтрофилы – 13%, моноциты – 4%, лимфоциты – 83%, среди них 71% клеток, ядро у кото-рых имеет относительно нежную структуру хроматина, остатки ядрышка, цитоплазма базофиль-ная с дымчатым оттенком, неровными контурами в виде тонких выростов, отростков, вакуолиза-цией («кружевная»). Оцените данные объективного осмотра и лабораторные данные. Поставьте предваритель-ный диагноз. Какое необходимо дополнительное обследование? Ответ: бледные кожные покровы (т.к. анемия), петехии на коже (т.к. тромбоцитопения), спленомегалия. Анемия, лейкопения, лимфоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения, «волоса-тые» клетки. Диагноз – хронический лимфолейкоз, волосатоклеточный вариант. Дополни-тельные исследования: миелограмма (характерно наличие более 30% лимфоцитов), цитохи-мическая реакция на тартрат-резистентную кислую фосфатазу (положительная), иммунофе-нотипирование. Задача №2. Женщина 61 года предъявляет жалобы на наличие безболезненных опухоле-видных эластичных образований по боковой поверхности шеи и в подмышечных областях, а так-же на тяжесть в левом подреберье при быстрой ходьбе. Вышеуказанные жалобы появились около года назад, постепенно нарастали. Объективно: пальпируются конгломераты увеличенных подче-люстных, шейных, подмышечных, паховых лимфоузлов, при пальпации – эластичные, безболезненные, малоподвижные, кожа над ними не изменена, симметрично увеличены – шейные и подче-люстные до 2-3 см, подмышечные до 3-4 см, паховые до 4 см в диаметре. Селезѐнка выступает на 2 см из-под края рѐберной дуги, край эластичный, безболезненный. Общий анализ крови: эритро-циты – 3,6×1012/л, Нв – 129 г/л, тромбоциты – 200×109/л, лейкоциты – 39×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 2%, сегментоядерные нейтрофилы – 2%, лимфоциты – 92%, моноциты – 4%, СОЭ – 30 мм/ч, тени Боткина-Гумпрехта (тени цитолиза) – 1-2 в поле зрения. Оцените данные объективного осмотра и лабораторные данные. Какой предварительный диагноз можно поставить? Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Какие обследования необходимо назначить для уточнения диагноза? Ответ: увеличение периф.ЛУ – лимфаденопатия, спленомегалия, лейкоцитоз, лимфоцитоз, повышение СОЭ. Хронический лимфолейкоз, методы обследования - Стернальная пункция (в пунктате костного мозга увеличение количества лимфоцитов более 30%), иммунофеноти-пирование костного мозга. Задача №3. Больная К. 60 лет последние 2 года стала отмечать боли в позвоночнике. В мо-лодости была донором крови 8 раз, имеет 3 детей, было 4 аборта. Врачом-терапевтом участковым в связи с выявленной анемией (эритроциты - 3,12×1012/л) назначен Сорбифер Дурулес по 2 таблет-ки в день в течение 1,5 месяцев. Эффекта не получено. Общий анализ крови: эритроциты - 1,42×1012/л; гемоглобин - 50 г/л, цветовой показатель - 1,06; ретикулоциты - 0,4%; тромбоциты - 98×109/л; лейкоциты - 2,6×109/л (палочкоядерные нейтрофилы – 3%, сегментоядерные нейтрофи-лы – 30%, лимфоциты – 60%, моноциты – 7%), анизоцитоз ++++, пойкилоцитоз +++; СОЭ - 72 мм/ час. 1. Можно ли предварительно поставить один из следующих диагнозов: «апластическая анемия»? «острый лейкоз»? «множественная миелома»? 2. Как правильно поставить предвари-тельный диагноз? 3. Нуждается ли больная в стернальной пункции? 4. В биохимических анализах выявлено: общий белок крови - 140 г/л, альбумины - 30%, глобулины - 70%, выявлен М-градиент в зоне гамма-глобулинов. Сократится ли Ваш диагностический поиск? 1-Для всех указанных заболеваний общим является нарушение миелопоэза в костном мозге: нормохромная анемия, ретикулоцитопения, тромбоцитопения, лейкопения с гранулоцито-пенией. При апластической анемии и множественной миеломе в периферической крови не бывает никаких патологических форменных элементов. При остром лейкозе также может не быть бластов в периферической крови, когда в костном мозге еще не сформировался боль-шой клон бластных клеток и еще не состоялся прорыв бластов в периферическую кровь. 2- Больная нуждается в срочном выполнении стернальной пункции, так как нарушение кроветворения при названных заболеваниях всегда начинается с костного мозга, и самая ценная информация по заболеванию будет в миелограмме. 3- Да, диагностический поиск сократится. –миеломная болезнь. Выявлены большие измене-ния в белках крови - выраженное повышение общего белка крови, диспротеинемия. Нали-чие М-градиента в зоне гамма-глобулинов говорит об их моноклональности, что характерно для множественной миеломы, морфологическая сущность которой – злокачественные плаз-матические клетки, продуцирующие патологические иммуноглобулины (pIg). Морфологи-ческое подтверждение множественной миеломы в миелограмме: более 10% плазматических клеток с возможными чертами их атипии (малый критерий) или >30% плазматических кле-ток с возможными чертами их атипии (большой критерий) Задача №4. Больной П. 70 лет, при осмотре - увеличение лимфатических узлов в области передней поверхности шеи, в надключичных и подмышечных впадинах. Лимфатические узлы без-болезненные, ненапряженные, подвижные, имеют эластическую консистенцию. Селезѐнка увели-чена (+5 см). В анализах крови: гемоглобин - 98 г/л, лейкоциты – 30×109/л, из них 50% лимфоци-ты, тромбоциты - 130×109/л, СОЭ - 16 мм/ч. В мазке крови лимфоциты нормальных размеров, определяются «размазанные» клетки, тени Боткина-Гумпрехта (тени цитолиза). 1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 2. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. Какой метод обследования необходимо провести в первую очередь? От-вет обоснуйте. 3. Назовите возможные причины смерти пациентов с данным заболеванием. 1-можно поставить предварительный диагноз «хронический лимфолейкоз». 2-Методы исследования для уточнения диагноза включают: иммунофенотипирование; стер-нальную пункцию, трепанобиопсию. В данном случае в первую очередь необходимо прове-сти иммунофенотипирование для выявления характерных для хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) лимфоцитарных антигенов (CD5, CD23). Проведение стернальной пункции или тре-панобиопсии обычно проводят в сложных случаях, когда результаты клинической картины и иммунофенотипирования неоднозначны. 3-Возможные причины смерти пациентов с ХЛЛ: сердечно-сосудистые заболевания, инфек-ционные осложнения, осложнения терапии. Поскольку ХЛЛ - заболевание, главным обра-зом, пожилого возраста, то до 30% смертельных исходов не связано с основным заболевани-ем, 50% смертности связано с инфекционными осложнениями, 15% - с осложнениями тера-пии, остальные 5% - с геморрагическими осложнениями, гемолизом или инфильтрацией жизненно важных органов. Задача №5. Мужчина 52 года жалуется на увеличение лимфатических узлов в области го-ловы, шеи и в подмышечных областях. При осмотре: кожные покровы и видимые слизистые блед-ные. Пальпируются затылочные, околоушные, передние и задние шейные, над - и подключичные, подмышечные лимфоузлы, округлые, до 2 см в диаметре, мягко-эластичные, однородные, с глад-кой поверхностью, безболезненные, подвижные, не спаянные с кожей и между собой, кожа над ними не изменена. Край печени пальпируется на 3 см ниже края рѐберной дуги, плотно-эластичный, ровный, слегка болезненный. Селезѐнка не пальпируются. Общий анализ крови: ге-моглобин - 101 г/л, эритроциты – 2,6×1012/л, цветовой показатель - 0,87, ретикулоциты – 1%, тромбоциты - 115×109/л, лейкоциты - 23,1×109/л, палочкоядерные нейтрофилы – 1%, сегменто-ядерные нейтрофилы – 23%, лимфоциты – 75%, моноциты – 1%, СОЭ – 81 мм/ч. 1. Предположите наиболее вероятный диагноз. 2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. 3. Составьте и обоснуйте план дополнительного обследования пациента. Ответ: Хронический лимфолейкоз. Диагноз выставлен на основании: лимфоаденопатия и гепатоспленомегалии инфильтрация всей лимфоидной ткани опухолевыми клетками; ане-мии – вследствие вымещения нормального костного мозга опухолевой массой; Пациенту рекомендовано: стернальная пункция (миелограмма). Возможно, будет выявлена выраженная лимфоидная инфильтрация (лимфоциты составляют более 30% от общего ко-личества миелокариоцитов); значительное уменьшение количества клеток гранулоцитарно-го ряда. Проведение иммунофенотипирования для определения специфической, для каждого вида лейкоза, комбинации СD – рецепторов. Задача №6. Мужчина 50 лет, общее состояние средней тяжести, жалуется на боли в костях. При исследовании крови: эритроциты 3,3х 1012 /л, Нb 100 г/л, лейкоциты 6,5 х109 /л, сегментоядерные нейтрофилы 50 %, лимфоциты 32 %, моноциты 18%, СОЭ 62 мм/ч. На рентгенограмме черепа об-наружены мелкие множественные дефекты. В пунктате грудины помимо нормального клеточного состава обнаружены плазматические клетки 30%. Оцените данные объективного осмотра и лабо-раторные данные. Какой предположительный диагноз можно поставить больному? Ка-кие дополнительные исследования следует произвести? Ответ: боль в костях вследствие остеодеструкции, повышение СОЭ, плазмоклеточная ги-перплазия КМ, Миеломная болезнь, для подтверждения диагноза необходимо проведение электрофореза белков крови (выявление М-градиента), типирование миеломы с помощью иммуноэлектрофореза, Определение белка Бенс-Джонса в моче. Са сыворотки. Задача №7. Больной 8 лет, поступил в клинику с жалобами на боль в горле повышение темпера-туры тела до 39°С. Болеет в течение недели. Общее состояние средней тяжести, температура 38,7° С, увеличены задние шейные, нижнечелюстные, подмышечные и паховые лимфатические узлы до размера горошины. В ОАК: эритроциты 4,2 х1012 /л, НЬ 120 г/л, лейкоциты 12х109/л, тромбоциты 180х109/л, палочкоядерные нейтрофилы 5%, сегментоядерные 30%, лимфоциты 55%, моноциты 8%, плазматические клетки - 2%, лимфоциты преимущественно широкоцитоплазменные, встре-чаются атипичные мононуклеары с базофилией цитоплазмы различной интенсивности, СОЭ 14 мм/ч. Оцените данные объективного осмотра и лабораторные данные. Какое заболевание можно заподо-зрить в этом случае? Какое исследование нужно произвести для подтверждения диагноза? Ответ: синдром интоксикации, увеличение периферических ЛУ – лимфаденопатия, лейко-цитоз, лимфоцитоз. Инфекционный мононуклеоз. Следует дополнительно провести сероло-гическое исследование для выявления антител к вирусу Эпштейн-Барр или ПЦР крови для обнаружения ДНК вируса. Задача №8. Больной Е., 52 лет болен в течение шести лет, когда впервые появились крас-ные пятна на коже туловища, которые не сопровождались субъективными ощущениями. Не лечился. За это время заболевание прогрессировало: зуд усилился, высыпания появились в местах соприкосновения с одеждой, а через некоторое время в патологический процесс бы-ла вовлечена вся кожа. В области внутренней поверхности обоих бедер на фоне сухой, гипе-ремированной кожи сформировались трещины, экскориации, усилилось крупнопластинча-тое шелушение. Были выполнены лабораторные исследования: повышение относительного количества лимфоцитов до 95% в периферической крови. Какой можно поставить предварительный диагноз на основании данных клинического и лабораторного исследований? Какие дополнительные методы исследования необходимо провести? Какие изменения в них подтвердят Ваш диагноз? Ответ: Т-клеточная лимфома в стадии лейкемизации (синдром Сезари) / Т-клеточный хро-нический лейкоз. Гистологическое исследование кожи (кожа с рыхлым лимфоидным ин-фильтратом в поверхностных слоях дермы, состоящим из клеток среднего размера с ядрами неправильной формы и проявляющих тропность к эпидермису). Цитологическое исследова-ние костного мозга. (Гиперплазия лимфоидного ростка до 48,8%, лимфоидные клетки пред-ставлены малыми лимфоцитами с церибриформными ядрами и высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением (мелкоклеточный вариант клеток при синдроме Сеза-ри). Иммунофенотипирование (клетки имеют Т-клеточный иммунофенотип, что позволяет поставить предварительный иммунофенотипический диагноз: синдром Сезари). Ситуационные Задачи по теме: ««Мочевые пробы (Зимницкого, Нечипоренко, Реберга). Мочевые синдромы» |