Самосознание и его развитие у подростков. Курсовая работа Самосознание и особенности его развития у подростков Содержание Введение 3

Скачать 170.68 Kb. Скачать 170.68 Kb.

|

Выводы по 1 главеТеоретический анализ литературы по проблеме исследования особенностей развития самосознания у подростков показал, что: Самосознание представляет собой предмет разных по концептуальным основам и содержанию исследований в отечественной психологии. По представлениям специалистов, исследовавших развитие человеческой психики, развитие самосознания – это наиболее поздний этап в развитии сознания и личности, определяющий преимущественно развитие системы отношений и способствующий социальному становлению личности. Основной особенностью самосознания, в отличие от сознания, является его направленность на осознание себя как личности, своего внутреннего мира, своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, положения в обществе. Самосознание обладает способностью к самопознанию, самоотношению и саморегулированию и представляет собой процесс личностного роста. Развитие самосознание – центральный психический процесс подросткового возраста. Практически все отечественные психологи называют этот возраст «критическим периодом формирования самосознания». Научные исследования позволили выработать и обосновать целостную теоретическую и экспериментальную парадигму исследований самосознания и обусловили новые возможности для научных исследований в данном направлении. При формировании самосознания подросток, в первую очередь, начинает осознавать, что он отдельный индивид, отличающийся от других особенностями своей личности. самосознание подростка можно определить как отношение личности к себе, оценивание личностью самой себя, ее мысли и мнения о себе, сформированные на основе жизненного опыта и оценок других людей. Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по изучению особенностей развития самосознания у подростков2.1. Диагностика уровня развития самосознания подростковЦель диагностической программы заключалась в выявлении основных особенностей, проблем и уровня развития самосознания у подростков. В качестве критериев для определения уровня развития самосознания нами были взяты: когнитивный, эмоционально-оценочный и поведенческий. Для каждого критерия определена совокупность показателей. Показателями когнитивного критерия являются: осознание необходимости познания себя; наличие активного стремления к познанию себя. Показателями эмоционально-оценочного критерия являются: адекватность самооценки; устойчивость самооценки. Показателями поведенческого критерия являются: самоинтерес, самоуверенность, самопринятие, самообвинение, самопонимание. Диагностическая программа представлена в Таблице 1. Таблица 1 Содержание диагностической программы

Ниже представлена подробная характеристика методик, которые были включены в экспериментально-диагностическую программу (см. Приложение). 1. Методика на определение уровня самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан А.М). Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому предлагается бланк методики, содержащий инструкции и задание. 2. Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) Опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с разработанной В.В.Столиным иерархической моделью структуры самоотношения. Опросник позволяет выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени обобщенности: глобальное самоотношение; самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; уровень конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я». В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» (знания или представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности тех или иных черт) и самоотношения. В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе знания, эти знания составляют содержательную часть его представлений о себе. Однако знания о себе самом, естественно, ему небезразличны: то, что в них раскрывается, оказывается объектом его эмоций, оценок, становится предметом его более или менее устойчивого самоотношения. 3 Шкала самоуважения М. Розенберга Методика относится к классу стандартизованных самоотчетов. Шкала может быть использована для выявления глобального самоотношения. Шкала состоит из 10 утверждений и предполагает 4 градации ответов: полностью согласен, согласен, не согласен, абсолютно не согласен. Шкала обеспечивает сопоставимость результатов, независимость от квалификации экспериментатора и количественное измерение. Тем не менее, она апеллирует к более осознанным аспектам самоотношения и потенциально подвержена влиянию стратегий самопрезентации, а также ограничивает сферу выбора испытуемого уже заданными рамками подобранных утверждений. Регистрируемые показатели: самоуважение, самоунижение. 4. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) был создан в 1988 году в Психологическом институте РАО в лаборатории психологии саморегуляции (заведующая - В.И. Моросанова) и пригодна как для научных исследований, так и в качестве инструмента практической диагностики различных аспектов индивидуальной саморегуляции. Утверждения опросника построены на типичных жизненных ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учебной деятельности. Цель методики – это диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности. Для проверки теоретических положений данного исследования нами была организована опытно-экспериментальная работа по определению уровня самооценки детей подготовительной группы на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 16», Выборку составили учащиеся 7 «А», 15 учеников, из них 8 мальчиков и 7 девочек. По результатам проведенного диагностического обследования уровня самооценки подростков нами были получены следующие данные: Результаты диагностики по методике № 1 представлены в Таблицах 2, 3 и на рисунке 1. Таблица 2 Результаты исследований самооценки у подростков, полученные с помощью методики Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан А.М)

Таблица 3 Результаты диагностики по методике Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан А.М)

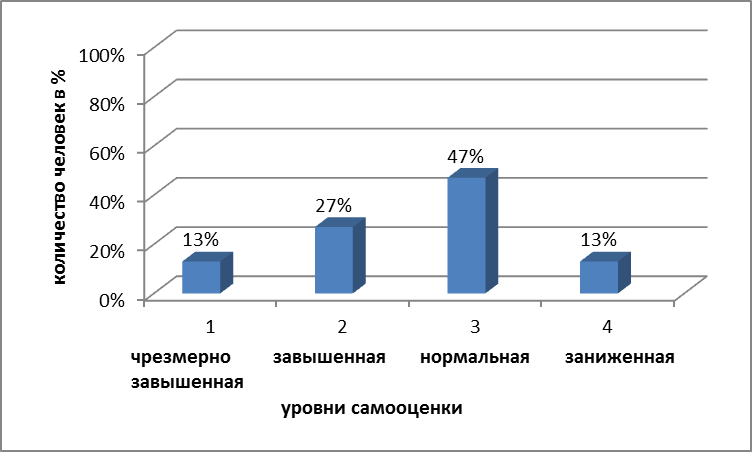

Рис.1. Результаты исследований самооценки у детей младшего школьного возраста, полученные с помощью методики Дембо-Рубинштейн (модификация Прихожан А.М) Из диаграммы (рис 1) следует, что из 15 участников эксперимента, которые прошли диагностику по методике Дембо-Рубинштейн два подростка(13%) имеют чрезмерно высокую самооценку, четверо испытуемых (27%) имеют завышенную самооценку, что может подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать на существенные искажения в формировании личности – «закрытости для опыта», нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. У семи подростков (47%) выявлен нормальный уровень самооценки, что удостоверяет реалистическую (адекватную) самооценку. Два участника эксперимента (13%) продемонстрировали пониженную самооценку, что свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. Результаты диагностики, полученные с помощью методики Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) представлены в Таблице 4 и на рисунке 2. Таблица 4 Результаты исследований самоотношения у подростков по методике В.В. Столина, С.Р. Пантелеева

Рис.2 Результаты исследований самоотношения у подростков по методике В.В. Столина, С.Р. Пантелеева Как видно из диаграммы положительное самоотношение к себе, по итогам тестирования, имеют 40% - высокий уровень выраженности, 60% - низкий. Шкала самоуважения отражает аспекты самоотношения к своим способностям, энергии, самостоятельности, оценки возможностей контролировать свою жизнь, степени веры в свои силы. Оценивая результаты диагностики по шкале самоуважения, можно отметить, что 65% респондентов имеют низкий уровень выраженности данного признака, у 35% испытуемых данный признак ярко выражен, Шкала аутосимпатии на позитивном полюсе объединяет доверие к себе и положительную самооценку. На негативном полюсе – видение в себе преимущественно недостатков, низкую самооценку, склонность к самообвинению. Результаты тестирования по данной шкале говорят о том, что 70% испытуемых показали низкий уровень аутосимпатии и всего 30% высокий. По итогам диагностики по шкале ожидания положительного отношения от окружающих, испытуемых с низкой выраженностью данного признака составляет 75%, у оставшихся 25% выявлен высокий уровень ожидания положительного отношения от окружающих. Шкала самоинтереса отражает меру близости к себе, интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в собственном интересе для других. По данной шкале небольшой доля испытуемых с низким уровнем выраженности самоинтереса составляет 60%, и 40% имеют высокие показатели выраженности интереса к себе и уверенности в собственном интересе для других. Таким образом, диагностика по данной методике показала, что подростки демонстрируют неуверенность в себе – сомневаются в своих силах, привлекательности для других, плохо осознают свои возможности и интересы. Результаты диагностики, полученные с помощью методики Шкала самоуважения М. Розенберга представлены в Таблице 5 и на рисунке 3. Таблица 5 Результаты исследований самоуважения у подростков по методике М. Розенберга

Рис.3 Результаты исследований самоуважения у подростков по методике М. Розенберга Как видно из диаграммы у большинства испытуемых самоуважение представлено на заниженном и низком уровнях – 40% и 27%. Эти значения характерны для людей, которые склонны во всем плохом винить себя, видеть только свои недостатки и акцентировать внимание только на своих слабых сторонах – заниженный уровень самоуважения, или постоянно балансируют между самоуважением и самоуничижением, успехи поднимают их до небывалых вершин и самоуважение зашкаливает, неудачи подпитывают низкую самооценку и сбрасывают в пропасть, их мнение о себе колеблется то в одну, то в другую сторону – низкий уровень. Подростки на утверждение «в целом я удовлетворён собой», «я способен кое-что делать не хуже, чем большинство» приписывают утверждение– не согласен. 20% участников проявили средний уровень, при котором самоуважение преобладает, и возможно адекватно оценивать свои достоинства и недостатки, однако присутствует склонность иногда заниматься затянутым «самобичеванием», что не позволяет смириться с тем, что изменить невозможно и быстро среагировать и откорректировать там, где есть возможность. Доминируют такие утверждения, как «я к себе хорошо отношусь», «мне кажется , у меня есть ряд хороших качеств». Только у 13% участников эксперимента продемонстрировали высокий уровень самоуважения, при котором респондент уважает себя как человека, личность и делает все для того, чтобы продолжать уважать себя и дальше: развивается, совершенствуется в духовном и интеллектуальном плане, в сфере отношений, умеет извлекать уроки из ошибок и трудных ситуаций. Это норма, к которой стоит стремиться. В их ответах встречаются такие утверждения , как: «я чувствую , что я достойный человек , по крайней мере , не менее чем другие», «я способен кое-что делать не хуже , чем большинство». Результаты диагностики по методике Опросник «Стиль саморегуляции поведения» представлены в Таблице 6 и на рисунке 4. Таблица 6 Результаты исследований по методике Опросник «Стиль саморегуляции поведения»

Рис.4 Результаты исследований по методике Опросник «Стиль саморегуляции поведения» Как видно из диаграммы, 13% испытуемых показали низкий уровень саморегуляции, никто из выборки не показал высоких результатов и 87% показали средний уровень саморегуляции. Средний уровень саморегуляции говорит о том, что у человека достаточно сформированы индивидуальные системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. Низкий уровень саморегуляции говорит о том, что потребность в осознанном планировании и программировании своего поведения не сформирована, они более зависимы от ситуации и мнения окружающих людей. У таких испытуемых снижена возможность компенсации неблагоприятных для достижения поставленной цели личностных особенностей, по сравнению с испытуемыми с высоким уровнем регуляции. Соответственно, успешность овладения новыми видами деятельности в большой степени зависит от соответствия стилевых особенностей регуляции и требований осваиваемого вида активности. Таким образом, на основе диагностики уровня развития самосознания установлено, что у большинства участников эксперимента выявлен средний и низкий уровни развития самосознания, при котором значения показателей самосознания распределяются следующим образом: когнитивный компонент у 47% респондентов представлен адекватным уровнем самооценки и 53% – завышенными и заниженными показателями; эмоциональный компонент у большинства участников эксперимента выражен низким уровнем самоотношения и самоуважения (67% респондентов); поведенческий компонент у 13% испытуемых соответствует низкому уровню саморегуляции, 87% – среднему, высоких результатов в выборке не показал никто. Полученные данные свидетельствуют о том, что у подростка возникает интерес к собственному внутреннему миру, однако становление самосознания не находит подкрепления в рефлексивных способностях. Подростки, в большинстве своём, критичны по отношению к самому себе, не удовлетворены собственным поведением, уровнем достижений, особенностями личности, у них недостаточный уровень принятия самого себя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||