курс лекций. курс лекций Общая психология. Лекция 1 Введение в психологию Предмет и задачи психологии

Скачать 321.01 Kb. Скачать 321.01 Kb.

|

|

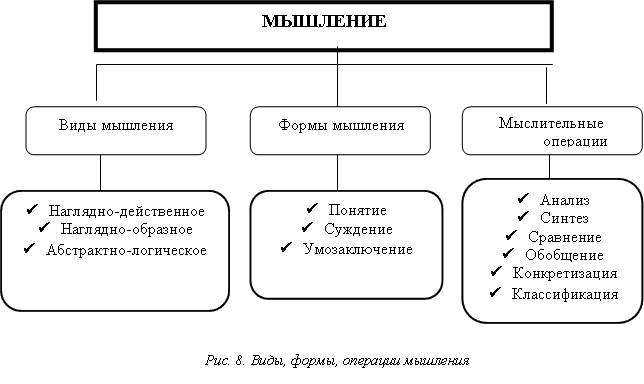

Лекция № 3. Мышление как психический процесс Понятие мышления Мышление – одна из наиболее важных способностей человека. Она удовлетворяет его потребности в знаниях о мире, о других людях, о самом себе, в ценностных ориентациях и общении с другими, в передаче опыта от одного поколения к другому. Благодаря мыслительному процессу возможно производство нового знания, прогнозирование и принятие решений, анализ и разрешение проблемных ситуаций, поиск новых способов существования и развития самого человека. Мышление соотносит данные ощущений и восприятий – сопоставляет, сравнивает, различает, раскрывает отношения, и через отношения между непосредственно чувственно данными свойствами вещей и явлений раскрывает новые, непосредственно чувственно не данные абстрактные их свойства; выявляя взаимосвязи и постигая действительность в этих взаимосвязях. Мышление – высшая форма познавательной деятельности. Причем, в мышлении отражаются не только внешние, воспринимаемые свойства предметов, но и внутренние, существенные связи и отношения. И это одна из главных особенностей, отличающих мышление от других познавательных процессов (опосредованность). Т.е. мышление носит опосредованный характер – познается то, что непосредственно в восприятии не дано. Другой особенностью мышления является обобщенность. Т.е. мышление носит знаковый характер и выражается словом. Материальной основой мышления является речь. Мышление - это психический процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности при непосредственном участии речи. Мышление как процесс Фазы мыслительной деятельности. Мышление – это процесс. Важнейшей особенностью мышления является его проблемный характер. Всякий мыслительный процесс по-своему строению является действием или актом деятельности, направленным на разрешение определенной задачи. Мышление при этом имеет фазовый характер. В развернутом мыслительном процессе, поскольку он всегда направляется на решение какой-нибудь задачи, можно различать несколько основных этапов или фаз. Начальной фазой мыслительного процесса является осознание проблемной ситуации, постановка проблемы. Оно может начаться с чувства удивления (с которого, по Платону, начинается всякое знание), вызванного ситуацией. Затруднения в плане действия сигнализируют проблемную ситуацию, а удивление дает почувствовать ее. Мыслить человек начинает, когда у него есть потребность что-то понять. Мы начинаем думать не тогда, когда все понятно и известно, а тогда когда что-то еще остается непонятным, неизвестным. Главным мотивом выдвижения проблемы является потребность познания. Вслед за постановкой проблемы наступает фаза выдвижения и перебора гипотез, а затем их проверки. Окончательным звеном мыслительного процесса является вывод, заключение, суждение. Разрешение задачи является естественным завершением мыслительного процесса. Фазы мыслительного процесса: 1. возникновение проблемы; 2. формирование гипотез относительно этой проблемы; 3. умственная проверка гипотез (сопоставление, сравнение и т.д.); 4. вывод, заключение. Мыслительный процесс совершается как система сознательно регулируемых интеллектуальных операций. По мере того, как мы формулируем нашу мысль, мы ее и формируем. Совершающиеся при этом проверка, критика, контроль характеризуют мышление как сознательный процесс. Следует различать мышление и интеллект. Интеллект – общая способность к познавательной деятельности, определяющая готовность человека к усвоению знаний, использованию опыта и т.д. Формы мышления Как процесс, мышление протекает в трех логических формах: понятиях, суждениях и умозаключениях (рис.8). Понятие - опосредованное и обобщенное знание о предмете, основанное на раскрытии его существенных связей и отношений. Формой существования понятия является слово ("болезнь", "инфекция", "условный рефлекс" и т.п.). Каждый медик должен иметь твердые понятия о сущности таких явлений, как воспаление, регенерация, основные симптомы. Проверьте себя: можете ли вы дать определение этим понятиям? Содержание понятий раскрывается в суждениях. Суждение - отражение связей между предметами и явлениями. Суждение "больному необходимо внимание" связывает понятия "больной" и "внимание", и утверждает необходимость внимания для больного. Во многих случаях суждения основываются на непосредственном опыте. Однако не все можно воспринимать непосредственно. Например, имея правильное суждение о том, какие звуковые явления соответствуют определенным изменениям в строении клапанов сердца, можно составить суждение о том, есть ли порок клапанов у больного, и, если есть, то какого вида этот порок. Умозаключение - такая связь между суждениями, когда из исходных суждений мы получаем новые, не сводимые к предыдущим. Исходные суждения называют посылками. Вывод, получаемый из суждений, называется заключением. Конечное умозаключение будет правильным, если соблюдаются два условия: во-первых, должны быть правильными исходные данные (например, анализы крови, ЭКГ и т.п.), и, во-вторых, вывод в умозаключении (например, установление диагноза) надо делать в соответствии с определенными правилами - законами логики.  Логически правильное мышление необходимо медикам не только для установления верного диагноза и назначения адекватного лечения. Безошибочными должны быть и умозаключения при выборе щадящего, деонтологически обоснованного подхода к больному, основанного на знаниях о его личности, истории жизни и болезни. Операции мышления Мышление, в отличие от других процессов, совершается в соответствии с определенными законами логики. Соответственно, рассматривая мышление как процесс, в структуре мышления можно выделить систему логических операций, которая определяет строение мыслительной деятельности и обусловливает ее протекание, составляя единую аналитико-синтетическую деятельность мышления. К ним относят: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизацию, классификацию (систематизацию). Анализ – это мысленное разложение целого на части, расчленение предмета, явления, ситуации и выявление составляющих его элементов, частей, моментов, сторон. Например, можно выделить отдельные системы органов в теле человека – это позволяет более детально изучить эти системы, процессы, выявить их свойства. Синтез – это мысленное соединение отдельных частей, свойств, признаков в единое целое. Сравнение – мыслительная операция, позволяющая установить сходство или различие между предметами и явлениями. Обобщение – мысленное выделение в предметах и явлениях общего и основанное на этом мысленное объединение их по общим и существенным признакам. Обобщение может опираться на разные признаки. Важное значение имеет обобщение, основанное на существенных признаках. Примером обобщения по несущественным признакам может быть следующая фраза: “Шли два студента и дождь, один – в университет, другой – в пальто, третий – в осенний вечер”. Обобщенность мышления, умение выделять в предметах существенные признаки является одним из важнейших показателей уровня развития мышления. Абстрагирование - это выделение существенных свойств предметов, объектов, явлений и отвлечение от несущественных. При абстрагировании выделенный признак рассматривается независимо от других признаков. Такое свойство, как, например, "упругость", присуще и ветке, и резине, и мышце, и многим другим предметам. Оно не существует отдельно от этих предметов, но абстрактное понятие – упругость – начинает существовать в нашем сознании отвлеченно. Научное определение "Болезнь – реакция организма на патогенное влияние среды, включающая в себя как явления полома, так и защитные механизмы" – построено на основе абстрагирования. Задача врача – разобраться в конкретной болезни конкретного пациента, поэтому, наряду с абстрагированием, всегда необходима конкретизация. Конкретизация – переход к единичным предметам и явлениям со всеми их известными и важными особенностями. Классификация (систематизация) – разделение объектов на группы и подгруппы в соответствии с определенными принципами, например, по сходству или различию. В зависимости от того, какой признак кладется в основу, классификации могут быть разные. Например, болезни можно классифицировать в соответствии с их этиологией или в соответствии с преимущественным поражением тех или иных органов. Примерами классификаций могут быть систематика животного мира Линнея, таблица Менделеева. При этом, знания об объектах объединяются и излагаются в определенном порядке: хронологическом, пространственном, логическом (на основе причинно-следственных связей). Виды мышления Различают несколько его уровней – видов мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое. Особенность наглядно-действенного мышления (оно еще называется предметно–действенное или ручное) заключается в том, что сам процесс мышления представляет собой практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с реальными предметами. Основным условием решения задачи в данном случае являются правильные действия с конкретными предметами. Наглядно-действенное мышление связано с работой, которую человек выполняет руками: что-то строит, прибивает, копает и т.п. Этот вид мышления является ведущим в психической организации деятельности у детей до 5-ти лет. Наглядно-образное мышление в большей степени опирается на образы. Человеку не обязательно брать в руки предмет, достаточно отчетливо его видеть или представлять. Но так же, как и при наглядно-действенном мышлении, мыслительный процесс при наглядно-образном мышлении непосредственно связан с восприятием окружающей действительности, и без него осуществляться не может. В процессе наглядно-образного мышления человек сравнивает и анализирует зрительные представления - так решаются геометрические задачи, таким образом можно выбрать обои, представляя, как они будут сочетаться с мебелью или ковром на полу. Данный вид мышления представлен у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а у взрослых – среди людей, занятых практической работой. С началом школьного обучения интенсивно развивается абстрактно-логическое или понятийное мышление. Абстрактно-логическое мышление – это такое мышление, пользуясь которым, человек в процессе решения обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов чувств. Поиск решения задачи опирается на уже готовые знания, выраженные в понятийной форме, суждениях, умозаключениях. Неслучайно этот вид мышления называется еще понятийным. Этот вид мышления формируется к подростковому периоду. По данным Ж.Пиаже, примерно с 11-12 лет у ребенка формируется способность размышлять логически об абстрактных отвлеченных проблемах, появляется потребность проверить правильность своих мыслей, принять точку зрения другого человека. У взрослого человека (психическая норма) представлены все виды мыслительной деятельности. Однако, в зависимости от ряда факторов – например, рода деятельности, доминирует тот или иной вид мышления. Так вид наглядно-действенного мышления широко представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом которого является создание какого-либо материального продукта. Наглядно-образное мышление развито у тех людей, кому часто приходится принимать решение о предметах своей деятельности, только наблюдая за ними, но непосредственно их не касаясь. Абстрактно-логическое мышление превалирует у людей, в деятельности которых ведущая роль отводится отвлеченным понятиям, суждениям (это теоретики, математики, философы). В профессиональной деятельности врача важны все три вида мышления. Следует отметить, что все перечисленные виды мышления человека выступают одновременно и как уровни его развития. В последнее время принято выделять интуитивное и аналитическое мышление. Слово «интуиция» используется часто в двух различных значениях. В одних случаях говорят, что человек думает интуитивно, когда, работая долго над какой-то проблемой, он вдруг неожиданно находит решение, которое он еще формально не проверил. В других случаях говорят, что данный человек обладает хорошей интуицией, если он может быстро делать очень удачные предположения о том, какой из нескольких подходов к решению задачи окажется эффективным. Аналитическое мышление характеризуется тем, что его отдельные этапы отчетливо выражены и думающий может рассказать о них другому человеку. Аналитически мыслящий человек полно осознает как содержание своих мыслей, так и составляющие их операции. Аналитическое мышление в своем крайнем виде принимает форму тщательного дедуктивного (от общего к частному) вывода. Интуитивное мышление характеризуется тем, что в нем отсутствуют четко определенные этапы. Оно основывается обычно на свернутом восприятии всей проблемы сразу. Человек в этом случае достигает ответа, который может быть правильным или ошибочным, мало или вовсе не осознавая тот процесс, посредством которого он получил этот ответ. Как правило, интуитивное мышление основывается на знакомстве с основными знаниями в данной области и с их структурой, и это дает ему возможность осуществляться в виде скачков, быстрых переходов, с пропуском отдельных звеньев. Поэтому выводы интуитивного мышления нуждаются в проверке аналитическими средствами. Интуитивное и аналитическое мышления взаимно дополняют друг друга. Посредством интуитивного мышления человек часто может решить такие задачи, которые он вовсе не решил бы или, в лучшем случае, решил бы более медленно посредством аналитического мышления. Интуиция означает акт схватывания структуры задачи или ситуации без опоры на развернутые аналитические средства. Однако правильность или ошибочность интуиции устанавливается, в конечном счете, не самой интуицией, а методом проверки. Но именно интуиция позволяет быстро выдвинуть гипотезу или выделить существенные особенности понятий до того, как становится известной их ценность. Использование аналогий, различных эвристических приемов решения задач, не гарантирующих правильности решения, содействует развитию интуитивного мышления. Лекция № 4. СОЗНАНИЕ 1. ВСТУПЛЕНИЕ. Вопрос о взаимоотношении психики и мозга является предметом постоянной дискуссии между представителями различных направлений в философии, медицине и психологии. Отечественная наука утверждает, что психическая деятельность — это функциональная способность мозга отражать объективную действительность и обеспечивать адекватные взаимоотношения организма с окружающей средой. С психофизиологических позиций психическая деятельность — это сложный, многоэтапный, многозвеньевой физиологический процесс, все звенья которого функционируют в гармоническом единстве. Сознание — это высший уровень отражения действительности, проявляющийся способностью личности отдавать себе ясный отчет об окружающем, о настоящем и прошлом времени, принимать решения и в соответствии с ситуацией управлять своим поведением. 2. СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ. Можно привести характеристику или структуру сознания. Первая характеристика — это совокупность знаний об окружающем мире, вторая — закрепленное в сознании отчетливое различение субъекта и объекта, то есть того, что принадлежит «я» человека и его «не-я*. Третья характеристика сознания — это обеспечение целеполагающей деятельности. Четвертая характеристика сознания — наличие эмоциональных оценок « межличностных отношениях. Психика человека имеет качественно более высокий уровень, чем психика животных (homo sapiens — человек разумный). Сознание, разум человека развивались в процессе трудовой деятельности, которая возникает в силу необходимости осуществления совместных действий для добывания пищи при резком изменении условий жизни первобытного человека. И хотя видовые биолого-морфологические особенности человека устойчивы уже в течение 40 тысячелетий, развитие психики происходило в процессе трудовой деятельности. Трудовая деятельность имеет продуктивный характер, осуществляя процесс воплощения, опредмечивания в продуктах деятельности люден их духовных сил и способностей. Таким образом, материальная, духовная культура человечества — это объективная форма воплощений достижений его психического развития. Труд — это протес, связывающий человека с природой, процесс воздействия человека на природу. Для трудовой деятельности характерно следующее: 1) употребление и изготовление орудий труда, их сохранение для последующего использования; 2) продуктивный характер и целенаправленность процессов труда; 3) подчиненность труда представлению о продукте труда —трудовой цели, которая определяет характер труда и способ трудовых действий; 4) общественный характер труда, осуществление его в условиях совместной деятельности; 5) труд направлен на преобразование внешнего мира. Изготовление, употребление и сохранение орудий труда, разделение труда способствовали развитию абстрактного мышления, речи, языка, общественно-исторических отношений между людьми. В процессе своего исторического развития человек сам изменяет способы и приемы своего поведения, трансформирует природные задатки и функции в высшие психические функции — специфически человеческие. Общественно и исторически обусловленные формы памяти, мышления, восприятия. Сознательная деятельность представляет собой одну из высших психических функций. Без участия сознания невозможно представить себе какое-то законченное сложное действие даже на уровне высокоорганизованного млекопитающего, например, процесс выслеживания и добывания пищи хищником, сложный процесс защиты от преследования врагов в мире животных и др. Сознание рассматривают в эволюционно-физиологическом и психосоциальном аспекте. В эволюционно-физиологическом аспекте сознание было бы правильно квалифицировать как состояние центральной нервной системы, обеспечивающее сложную интегральную высшую деятельность головного мозга и всего организма. У высокоорганизованных животных это психическая деятельность. В психосоциальном аспекте сознательная деятельность неотделима от психической. Без ясного сознания как определенного состояния мозга невозможна психическая деятельность. Нельзя отождествлять «сознательное» и «психическое». Последнее — более широкое понятие. Необходимо различать несколько этапов развития сознательной деятельности, неразрывно связанных со зрелостью ума и соответствующим уровнем общественного сознания и развития психики: психика животных и предчеловека, стадное сознание, сознание разумного человека, сознание человека родового общества и появление самосознания. Понятие «сознание» относится как к отдельному человеку (индивидуальное сознание), так и к обществу (общественное сознание). Общественное сознание как отражение общественного бытия включает в себя политические, философские, правовые, художественно-эстетические взгляды, морально-этические идеи, нормы, научные знания. Общественное сознание влияет на индивидуальное сознание, на его развитие. Сознание неразрывно связано с речью, языком. Сознание есть всегда знание о чем-то, имеет активный характер и неразрывно связано с деятельностью. Важную роль среди различных свойств сознания играет его ориентирующее качество (в месте, времени, окружающей обстановке). Человек обладает способностью «сознавать как окружающий его мир, так и самого себя. Это называется самосознанием, осознанием человеком своего тела, мыслей, действий, чувств, собственного положения в системе общественного производства. Мир познается и осознается человеком через призму общественных отношений, производственного процесса, орудий труда, языка, этических и эстетических норм. Поэтому сознание человека, в конечном счете, определяется его бытием, т.е. реальной жизнью в конкретно-исторических условиях. О физиологическом механизме сознания И.П. Павлов сказал, что сознание — это нервная деятельность определенного участка больших полушарий в данный момент, при данных условиях, обладающего известной оптимальной возбудимостью. Сознание — это динамический процесс, детерминированный объектом его и опосредуемый мозгом. Часто в быту употребляется выражение подсознательное. Иногда подсознательно появляются некоторые чувства, происхождение которых человек объяснить не в состоянии. К ним же следует отнести автоматизированные навыки, внушение в гипнозе и т.д. К области подсознательного следует отнести и работу головного мозга во время сна. Известно, что ряд людей во сне делали открытия (Д.И. Менделеев, А.С. Грибоедов и др.). Объяснение этому наука еще не дала. В головном мозге во время сна продолжается работа— происходит анализ и синтез, уточнение и выделение. Болезнь может изменить самосознание, в частности, нарушить осознание самого себя как больного или понимание себя как личности, своего «я». Сознание — особое свойство психики, специально направленное на самоконтроль жизнедеятельности индивида, в том числе, на контроль функционирования и самой психики. Определенную роль не в научной, а в церковной психологии, в восточной психологии и философии занимает понятие «сверхсознание». Сверхсознание отличается от обычного сознания тем, что в нем представлен не только невидимый мир, но и все сверхразумное и сверхчувственное, а в древнецерковном аскетическом сверхсознании представлено также и сверхъестество Божественных принципов. Виды сверхсознания. Лодыженский различает три вида сверхсознания: астральный, ментальный и духовный.  Астральное сверхсознание, по Лодыженскому, имеет место в демонской мистике, осуществляется через астральные силы, питаемые в человеке злыми страстями. Астральное сверхсознание составляет элемент в шаманском экстазе, у хлыстов и дервишей. В основе его лежит взвинченная до крайности в пляске или прыганье сила неразумной души. Астральное сверхсознание, по Лодыженскому, имеет место в демонской мистике, осуществляется через астральные силы, питаемые в человеке злыми страстями. Астральное сверхсознание составляет элемент в шаманском экстазе, у хлыстов и дервишей. В основе его лежит взвинченная до крайности в пляске или прыганье сила неразумной души.Ментальное сверхсознание достигается силой концентрированного ума и сознания, то есть возбуждением разумной части души. Психизм — характерная особенность обоих этих видов сверхсознания. Рудольф Штей-нер в книге «Как достичь познания сверхчувственных миров» также уделяет внимание развитию этих центров. В астральном сверхсознании сознание заменяется чувственностью, а в ментальном — воображением и «змеем». Лодыжевский также отмечает роль воображения в развитии сверхсознания. Духовное сверхсознание в «умной медитации» достигается концентрацией ума в сердце, что вызывает интенцию всего духа в сердце. В древнецерковной науке нет понятия сверхсознания, а есть божественное сознание. 3. СОН И СНОВИДЕНИЯ. Сновидение является этапом на пути от бессознательной деятельности к сознательной. В сновидении действуют психологические законы, но они ниже порога сознания. Сновидение носят мифологический характер. Если дыхание особенно легко и свободно, то нам кажется, что мы летай. Если оно затруднено, то наступает кошмар. Если, раскрывшись во сне, начинаешь зябнуть, то кажется, будто совершаешь путешествие к полюсу или гуляешь нагишом по улице. Акт пробуждения является переходом из бессознательного, по крайней мере, относительно, к сознательному состоянию, происходит оттого, что отдельное впечатление, соединяясь с другими, получает необходимый для него фон, чтобы сделаться сознательным. Это вполне согласно с тем, что сознание является связанным с очень сложными нервными органами, в которых может встречаться много течений. Традиционно психология признает два состояния сознания, присущие всем людям: сон, рассматриваемый как период отдыха; состояние бодрствования, или активное состояние сознания. Бодрствование — это то состояние, в котором мы можем приспосабливаться к внешнему миру. То, как мы осознаем внешний мир и одновременно свой внутренний мир, меняется на протяжения дня в зависимости от нашего состояния. Таким образом, обработка информации меняется очень существенно в зависимости от уровня бодрствования. Сон — это периодическое функциональное состояние человека и животных со специфическими поведенческими проявлениями е вегетативной и моторной сферах, характеризующееся значительной обездвиженностью и отключенностъю от сенсорных воздействий внешнего мира. Долгое время полагали, что сон — это просто полный отдых организма, позволяющий ему восстанавливать силы, израсходованные в период бодрствования. Сейчас известно, что сон — не просто восстановительный период для организма, он выполняет разнообразные функции. В мозгу 10 миллиардов клеток, а каждая из них представляет собой миниатюрную станцию, способную в возбужденном состоянии создавать электрический потенциал. С 1921 года электрическую активность мозга стали регистрировать в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с помощью электродов, прикрепленных к коже головы человека. Электрические потенциалы мозга отображаются графически в виде волн, записываемых на движущейся полосе бумаги. При низкой активности мозга большие группы нервных клеток разряжаются одновременно, и эта синхронность отображается на ЭЭГ в виде волн низкой частоты и большой амплитуды — «медленных волн»: альфа-волны, частота которых лежит в пределах от 8 до 12 циклов в секунду (8—12 Гц). Они характерны для совершенно расслабленного организма, когда человек сидит спокойно с закрытыми глазами. Тета-волны частотой от 4 до 7 Гц. Они проявляются на первой стадии сна, Дельта-волны (0,5—3 Гц) регистрируются во время глубокого сна. У человека во сне наблюдается угнетение осознаваемой психической активности. Сон представляет собой совокупность двух основных чередующихся фаз, которые получили название «медленного» сна и «быстрого» или «парадоксального» сна, физиологические характеристики которых во многом противоположны. Обе фазы имеют сложную многоуровневую организацию, обеспечивающую развитие активных процессов в мозге, специфичных для каждой фазы. В фазе «медленного» сна наблюдаются тонические (стойкие) изменения вегетативных и моторных показателей, снижается тонус мускулатуры, замедляется дыхание, сердечный ритм. Во время «быстрого» сна на электроэнцефалограмме фиксируются быстрые низкоамплитудные колебания, сходные с начальной стадией сна или даже бодрствования, развивается атония антигравитационной мускулатуры, резко падает активность мышц шеи, появляются фазические явления в виде быстрых движений глаз, подергивания мышц лица, конечностей, нарушения регулярности ритма дыхания, сердечной деятельности, подъема артериального давления. На стадии «медленного» сна пороги поведенческого пробуждения возрастают на 30-40%, на стадии «быстрого» сна — на 200-300%. При пробуждении от «медленного» сна человек часто не отмечает сновидений, так как сновидения в «медленном» сне напоминают мысли, рассуждения. В период «медленного» сна может возникать сомнамбулизм, сноговорение, ночные кошмары. После «быстрого» сна человек в 75-90% случаях сообщает о своих сновидениях с элементами нереальности, фантастичности. Фазы «медленного» и «быстрого» сна образуют цикл длительностью в 60-90 минут, повторяющийся в естественном ночном сне 4-5 раз. У нормального человека на «быстрый» сон приходится около 20% всего периода. Длительность фаз «быстрого» сна к утру увеличивается, а «медленного» убывает. При общем лишении сна сначала восстанавливается «медленный», а затем «быстрый» сон. Сон способствует восстановлению функций соматических тканей и нервных клеток, психологической стабилизации, защиты личности от нерешенных конфликтов, отбору и сохранению в памяти значимой информации. Осенний сон. Многолетние исследования ученых Бизельского университета показали, что ночной сон в зависимости от времени года имеет различную продолжительность. Самый короткий в мае-июне, самый длинный — в сентябре-октябре, в остальные месяцы преобладают средние значения. Оказалось, что женщины спят в среднем на час дольше мужчин и, судя по всему, чаще видят сны. Исследователи также подсчитали, что женщинам снится около тысячи снов в год, то есть в среднем два-три каждую ночь. Обычно сны длятся от нескольких секунд до нескольких минут, хотя нам кажется, что мы видели их всю ночь напролет. Кроме того, выяснилось, что немаловажную роль в психологическом климате семьи и взаимоотношениях между супругами играет то, как они спят. Американский психотерапевт Катлин Фрун советует, прежде всего, решить главный вопрос: какая сторона постели вам нравится больше. Если муж с самого начала безапелляционно присваивает себе определенную часть постели, кто знает, на что он будет претендовать дальше. И когда вы будете долго спорить о том, где провести отпуск, и все же вынуждены будете уступить, то следует понять, что начало ваших уступок было заложено в тот самый момент, когда ваш супруг захватил правую (или левую) половину общего матраца. Поэтому на своих требованиях лучше настоять сразу после свадьбы. Еще одно интересное наблюдение: если у вас депрессия, вставайте с рассветом. Яркое утреннее солнце способствует снижению концентрации гормона «плохого настроения» — меланина и, следовательно, улучшению настроения. Физиологиясна. Сон напрямую связан с иммунной системой, и недосыпание грозит уничтожением иммунных клеток крови, утверждают американские медики. Группе здоровяков лишь на одну ночь сократили время сна. Количество клеток, побеждающих вирусную инфекцию, снизилось на 30 процентов. Таким оно и оставалось, пока испытуемые не выспались, как следует. Отсутствие сна влияет на образное мышление: если после бессонной ночи еще можно ответить на вопросы несложного теста, то написать сочинение невозможно. Есть у организма а еще одно сильнодействующее средство — хорошее настроение, способное защитить даже от простуды! Веселясь с друзьями или с головой уходя в любимое дело, вы гарантируете несокрушимость своей иммунной системы на целых два дня. А последствие плохого настроения — ослабление иммунитета на сутки. Исследования показали, что совершенно здоровые люди могут запросто простудиться, выходя на улицу в мрачном расположении духа. Согласно закону Йеркса-Додсона-Хеббе, поведение человека будет тем эффективнее, чем ближе будет его уровень бодрствования-активации к некоторому оптимуму. Он не должен быть ни слишком низким, ни слишком высоким. При более низких уровнях готовность человека к действию уменьшается, и он вскоре засыпает, а при более высоких он будет больше взволнован из-за чересчур сильной мотивации или же сильного расстройства чувств, и его повеление может даже полностью дезорганизоваться. В среднем наш организм функционирует с чередованием: 16 часов бодрствования и 8 часов сна. Этот 24-часовой, цикл управляется внутренним контрольным механизмом, называемым биологическими часами, который ответственен за возбуждение центров сна, расположенных в стволе мозга, и центра бодрствования, которым является ретикулярная формация мозга. 4. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ. Можно сказать, что низший уровень психики образует бессознательное. Бессознательное (подсознание) это: 1) совокупность психических процессов, актов и состоянии, обусловленных воздействиями, влияниями действительности, во влиянии которых человек не дает себе отчета; 2) форма психического отражения, в которой образ действительности и отношение к ней субъекта выступает как предмет специальной рефлексии, составляя нерасчлененное целое. Развитие проблемы бессознательного было связано с психопатологией, изучением влияния неосознаваемых в гипнозе внушений на сознательное поведение. Бессознательное отличается от сознания тем, что отражаемая им реальность сливается с переживаниями субъекта, его отношениями к миру, поэтому в {несознательном невозможен произвольный контроль осуществляемых субъектом действий и оценка их результатов. В бессознательном действительность переживается субъектом через такие формы уподобления, отождествления себя с другими людьми и явлениями, как непосредственное эмоциональное чувствование и т.д. В бессознательном часто прошлое, настоящее и будущее сосуществуют вместе, объединяясь, например, в cновидения. Бессознательное находит свое выражение в ранних формах познания ребенком действительности, в интуиции, привычных действиях, субсенсорном восприятии, непроизвольном запоминании и т.д. Кроме того, бессознательное находит выражение в стремлениях, чувствах, поступках, причины которых не осознаются личностью. Выделяют такие проявления бессознательного, как: 1) надсознательное, 2) неосознаваемые побудители деятельности, то есть неосознаваемые мотивы л установки, 3)неосознаваемые регуляторы способов выполнения деятельности, то есть операциональные установки, стереотипы автоматизированного поведения, 4) проявления субсенсорного восприятия. 3. Фрейд под бессознательным понимал нереализованные влечения, которые из-за конфликта с требованиями социальных норм не допускались в сознание, отчуждались с помощью механизма вытеснения, обнаруживая себя в обмолвках, оговорках, сновидениях и пр. В бессознательном, в отличие от сознания, невозможен целенаправленный контроль человеком тех действий, которые он совершает, невозможна и оценка их результатов. С точки зрения системной концепции психики, сознание — специфическая особенность психики, позволяющая ей быть направленной на саму себя. Интуиция — знание, возникающее без осознания путей и условий его получения. Интуиция трактуется как специфическая способность — художественная, научная интуиция, как целостное охватывание условий проблемной ситуации — чувственная, интеллектуальная, а также как механизм творческой деятельности. «Непосредственное» интуитивное знание может быть опосредовано опытом практической и духовной деятельности человека. Субсенсорное восприятие — форма непосредственного психического отражения действительности, обусловливаемая такими раздражителями, о влиянии которых на его деятельность субъект не может дать себе отчета. При анализе проблемы определения порогов ощущения И.М. Сеченовым, Г.Т. Фехнером обнаружены были факты воздействия на поведение неосознаваемых раздражителей. Субсенсорной областью называют зону раздражителей, таких, как неслышимые звуки, невидимые световые сигналы и др. Надсознательное — не поддающийся индивидуальному сознательно-волевому контролю уровень психической активности личности при решении творческих задач. Станиславский обозначал этот уровень термином «сверхсознание», а П.В. Симонов интерпретировал как механизм творческой интуиции, благодаря которому происходит рекомбинация прежних впечатлений, чье соответствие действительности устанавливается вторично. Развитие представлений о природе бессознательного, специфике его проявлений, механизмах и функциях в регуляции поведения человека является необходимым условием создания целостной, объективной психической деятельности и жизни личности. В настоящее время исследуется место и роль бессознательного в чрезвычайных ситуациях, в направленности личности, так называемом «поведении толпы» и других аспектах. |