Безопасность информационных систем (отличный материал). Лекция Концепции и аспекты обеспечения информационной безопасности

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

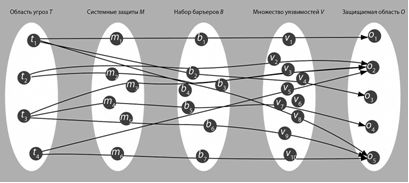

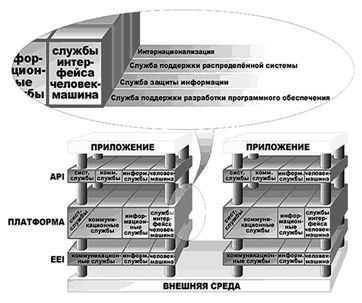

Рис. 5.1. Модель системы защиты с полным перекрытием Основой формального описания систем защиты традиционно считается модель системы защиты с полным перекрытием (рис. 5.1), в которой рассматривается взаимодействие "области угроз", "защищаемой области" и "системы защиты". Таким образом, имеем три множества: Элементы этих множеств находятся между собой в определенных отношениях, собственно и описывающих систему защиты. Для описания системы защиты обычно используется графовая модель. Множество отношений угроза-объект образует двухдольный граф Развитие модели предполагает введение еще двух элементов (рис. 5.2). Здесь  Рис. 5.2. Модель системы защиты, содержащей уязвимости Определим B как набор барьеров, определяемый декартовым произведением Для системы с полным перекрытием для любой уязвимости имеется устраняющий ее барьер. Иными словами, в подобной системе защиты для всех возможных угроз безопасности существуют механизмы защиты, препятствующие осуществлению этих угроз. Данное условие является первым фактором, определяющим защищенность ИС, второй фактор — "прочность" и надёжность механизмов защиты. В идеале каждый механизм защиты должен исключать соответствующий путь реализации угрозы. В действительности же механизмы защиты обеспечивают лишь определённую степень сопротивляемости угрозам безопасности. Поэтому в качестве характеристик элемента набора барьеров Надёжность барьера Суммарная величина остаточных рисков характеризует приблизительную совокупную уязвимость системы защиты, а защищенность определяется как величина, обратная уязвимости. При отсутствии в системе барьеров На практике получение точных значений приведенных характеристик барьеров затруднено, поскольку понятия угрозы, ущерба и сопротивляемости механизма защиты трудно формализовать. Так, оценку ущерба в результате несанкционированного доступа к информации политического и военного характера точно определить вообще невозможно, а определение вероятности осуществления угрозы не может базироваться на статистическом анализе. Построение моделей системы защиты и анализ их свойств составляют предмет "теории безопасных систем", еще только оформляющейся в качестве самостоятельного направления. Вместе с тем, для защиты информации экономического характера, допускающей оценку ущерба, разработаны стоимостные методы оценки эффективности средств защиты. Для этих методов набор характеристик барьера дополняет величина Формальные подходы к решению задачи оценки защищенности из-за трудностей, связанных с формализацией, широкого практического распространения не получили. Значительно более действенным является использование неформальных классификационных подходов. Для этого применяют категорирование: нарушителей (по целям, квалификации и доступным вычислительным ресурсам); информации (по уровням критичности и конфиденциальности); средств защиты (по функциональности и гарантированности реализуемых возможностей), эффективности и рентабельности средств защиты и т. п. Лекция 6. Обеспечение безопасности В лекции рассказывается о методологических аспектах защиты информационных систем. Требования к архитектуре ИС для обеспечения безопасности ее функционирования Идеология открытых систем существенно отразилась на методологических аспектах и направлении развития сложных распределенных ИС. Она базируется на строгом соблюдении совокупности профилей, протоколов и стандартов де-факто и де-юре. Программные и аппаратные компоненты по этой идеологии должны отвечать важнейшим требованиям переносимости и возможности согласованной, совместной работы с другими удаленными компонентами. Это позволяет обеспечить совместимость компонент различных информационных систем, а также средств передачи данных. Задача сводится к максимально возможному повторному использованию разработанных и апробированных программных и информационных компонент при изменении вычислительных аппаратных платформ, ОС и процессов взаимодействия. При создании сложных, распределенных информационных систем, проектировании их архитектуры, инфраструктуры, выборе компонент и связей между ними следует учитывать помимо общих (открытость, масштабируемость, переносимость, мобильность, защита инвестиций и т.п.) ряд специфических концептуальных требований, направленных на обеспечение безопасности функционирования самой системы и данных: архитектура системы должна быть достаточно гибкой, т.е. должна допускать относительно простое, без коренных структурных изменений, развитие инфраструктуры и изменение конфигурации используемых средств, наращивание функций и ресурсов ИС в соответствии с расширением сфер и задач ее применения; должны быть обеспечены безопасность функционирования системы при различных видах угроз и надежная защита данных от ошибок проектирования, разрушения или потери информации, а также авторизация пользователей, управление рабочей загрузкой, резервированием данных и вычислительных ресурсов, максимально быстрым восстановлением функционирования ИС; следует обеспечить комфортный, максимально упрощенный доступ пользователей к сервисам и результатам функционирования ИС на основе современных графических средств, мнемосхем и наглядных пользовательских интерфейсов; систему должна сопровождать актуализированная, комплектная документация, обеспечивающая квалифицированную эксплуатацию и возможность развития ИС. Подчеркнем, что технические системы безопасности, какими бы мощными они ни были, сами по себе не могут гарантировать надежность программно-технического уровня защиты. Только сфокусированная на безопасность архитектура ИС способна сделать эффективным объединение сервисов, обеспечить управляемость информационной системы, ее способность развиваться и противостоять новым угрозам при сохранении таких свойств, как высокая производительность, простота и удобство использования. Для того чтобы выполнить эти требования архитектура ИС должна строиться на следующих принципах. Проектирование ИС на принципах открытых систем, следование признанным стандартам, использование апробированных решений, иерархическая организация ИС с небольшим числом сущностей на каждом уровне — все это способствует прозрачности и хорошей управляемости ИС. Непрерывность защиты в пространстве и времени, невозможность преодолеть защитные средства, исключение спонтанного или вызванного перехода в небезопасное состояние — при любых обстоятельствах, в том числе нештатных, защитное средство либо полностью выполняет свои функции, либо полностью блокирует доступ в систему или ее часть Усиление самого слабого звена, минимизация привилегий доступа, разделение функций обслуживающих сервисов и обязанностей персонала. Предполагается такое распределение ролей и ответственности, чтобы один человек не мог нарушить критически важный для организации процесс или создать брешь в защите по неведению или заказу злоумышленников. Применительно к программно-техническому уровню принцип минимизации привилегий предписывает выделять пользователям и администраторам только те права доступа, которые необходимы им для выполнения служебных обязанностей. Это позволяет уменьшить ущерб от случайных или умышленных некорректных действий пользователей и администраторов. Эшелонирование обороны, разнообразие защитных средств, простота и управляемость информационной системы и системой ее безопасности. Принцип эшелонирования обороны предписывает не полагаться на один защитный рубеж, каким бы надежным он ни казался. За средствами физической защиты должны следовать программно-технические средства, за идентификацией и аутентификацией — управление доступом, протоколирование и аудит. Эшелонированная оборона способна не только не пропустить злоумышленника, но и в некоторых случаях идентифицировать его благодаря протоколированию и аудиту. Разнообразие защитных средств предполагает создание различных по своему характеру оборонительных рубежей, чтобы от потенциального злоумышленника требовалось овладение разнообразными и, по возможности, несовместимыми между собой навыками. Простота и управляемость ИС в целом и защитных средств в особенности. Только в простой и управляемой системе можно проверить согласованность конфигурации различных компонентов и осуществлять централизованное администрирование. В этой связи важно отметить интегрирующую роль Web-сервиса, скрывающего разнообразие обслуживаемых объектов и предоставляющего единый, наглядный интерфейс. Соответственно, если объекты некоторого вида (например, таблицы базы данных) доступны через Интернет, необходимо заблокировать прямой доступ к ним, поскольку в противном случае система будет уязвимой, сложной и плохо управляемой. Продуманная и упорядоченная структура программных средств и баз данных. Топология внутренних и внешних сетей непосредственно отражается на достигаемом качестве и безопасности ИС, а также на трудоемкости их разработки. При строгом соблюдении правил структурного построения значительно облегчается достижение высоких показателей качества и безопасности, так как сокращается число возможных ошибок в реализующих программах, отказов и сбоев оборудования, упрощается их диагностика и локализация. В хорошо структурированной системе с четко выделенными компонентами (клиент, сервер приложений, ресурсный сервер) контрольные точки выделяются достаточно четко, что решает задачу доказательства достаточности применяемых средств защиты и обеспечения невозможности обхода этих средств потенциальным нарушителем. Высокие требования, предъявляемые к формированию архитектуры и инфраструктуры на стадии проектирования ИС, определяются тем, что именно на этой стадии можно в значительной степени минимизировать число уязвимостей, связанных с непредумышленными дестабилизирующими факторами, которые влияют на безопасность программных средств, баз данных и систем коммуникации. Анализ безопасности ИС при отсутствии злоумышленных факторов базируется на модели взаимодействия основных компонент ИС (рис. 6.1) [Липаев В. В., 1997]. В качестве объектов уязвимости рассматриваются: динамический вычислительный процесс обработки данных, автоматизированной подготовки решений и выработки управляющих воздействий; объектный код программ, исполняемых вычислительными средствами в процессе функционирования ИС; данные и информация, накопленная в базах данных; информация, выдаваемая потребителям и на исполнительные механизмы.  Рис. 6.1. Модель анализа безопасности информационных систем при отсутствии злоумышленных угроз Полное устранение перечисленных угроз принципиально невозможно. Задача состоит в выявлении факторов, от которых они зависят, в создании методов и средств уменьшения их влияния на безопасность ИС, а также в эффективном распределении ресурсов для обеспечения защиты, равнопрочной по отношению ко всем негативным воздействиям. Стандартизация подходов к обеспечению информационной безопасности Специалистам в области ИБ сегодня практически невозможно обойтись без знаний соответствующих профилей защиты, стандартов и спецификаций. Формальная причина состоит в том, что необходимость следования некоторым стандартам (например, криптографическим и "Руководящим документам" Гостехкомиссии РФ) закреплена законодательно. Убедительны и содержательные причины: стандарты и спецификации - одна из форм накопления и реализации знаний, прежде всего о процедурном и программно-техническом уровнях ИБ и ИС, в них зафиксированы апробированные, высококачественные решения и методологии, разработанные наиболее квалифицированными компаниями в области разработки ПО и безопасности программных средств. На верхнем уровне можно выделить две существенно отличающиеся друг от друга группы стандартов и спецификаций: 1. оценочные стандарты, предназначенные для оценки и классификации ИС и средств защиты по требованиям безопасности; 2. спецификации, регламентирующие различные аспекты реализации и использования средств и методов защиты. Эти группы дополняют друг друга. Оценочные стандарты описывают важнейшие с точки зрения ИБ понятия и аспекты ИС, играя роль организационных и архитектурных спецификаций. Специализированные стандарты и спецификации определяют, как именно строить ИС предписанной архитектуры и выполнять организационные и технические требования для обеспечения информационной безопасности (рис. 6.2, рис. 6.3).  |