Безопасность информационных систем (отличный материал). Лекция Концепции и аспекты обеспечения информационной безопасности

Скачать 1.99 Mb. Скачать 1.99 Mb.

|

|

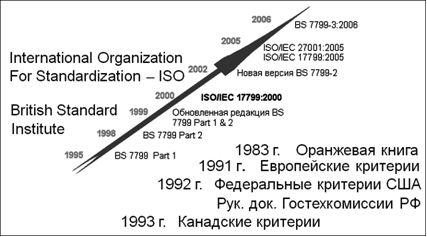

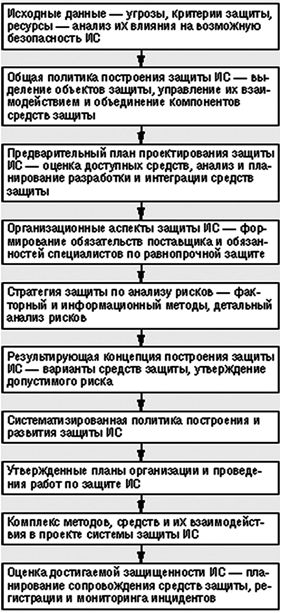

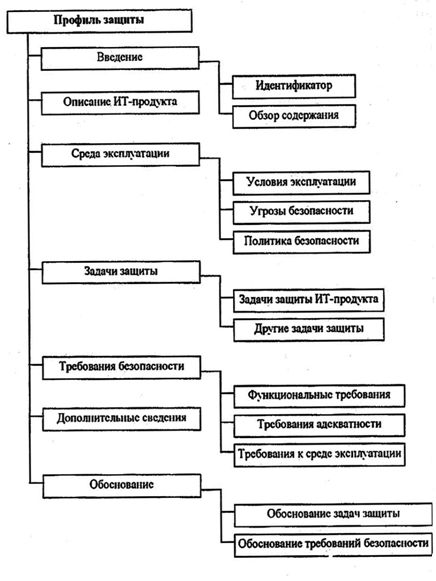

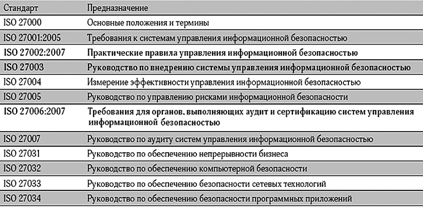

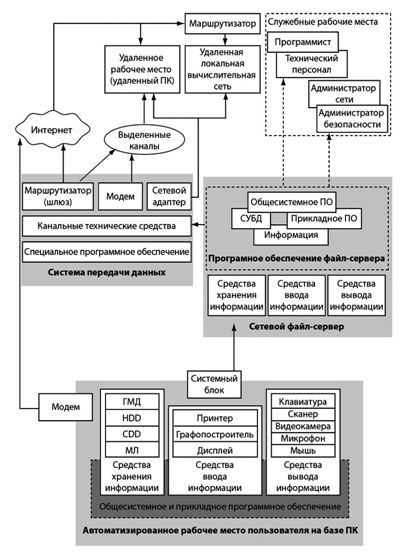

Рис. 6.2. Объекты стандартизации в открытой информационной системе  Рис. 6.3. Хронология стандартизации в сфере информационной безопасности Из числа оценочных необходимо выделить стандарт "Критерии оценки доверенных компьютерных систем" и его интерпретацию для сетевых конфигураций (Министерство обороны США), "Гармонизированные критерии Европейских стран", международный стандарт "Критерии оценки безопасности информационных технологий" и, конечно, "Руководящие документы" Гостехкомиссии РФ. К этой же группе относится и Федеральный стандарт США "Требования безопасности для криптографических модулей", регламентирующий конкретный, но очень важный и сложный аспект информационной безопасности. Технические спецификации, применимые к современным распределенным ИС, создаются главным образом "Тематической группой по технологии Интернет" (Internet Engineering Task Force - IETF) и ее подразделением - рабочей группой по безопасности. Ядром технических спецификаций служат документы по безопасности на IP-уровне (IPSec). Кроме этого, анализируется защита на транспортном уровне (Transport Layer Security - TLS), а также на уровне приложений (спецификации GSS-API, Kerberos). Интернет-сообщество уделяет должное внимание административному и процедурному уровням безопасности, создав серию руководств и рекомендаций: "Руководство по информационной безопасности предприятия", "Как выбирать поставщика Интернет-услуг", "Как реагировать на нарушения информационной безопасности" и др. В вопросах сетевой безопасности востребованы спецификации X.800 "Архитектура безопасности для взаимодействия открытых систем", X.500 "Служба директорий: обзор концепций, моделей и сервисов" и X.509 "Служба директорий: каркасы сертификатов открытых ключей и атрибутов". В последние 15 лет утверждена большая серия международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization - ISO) стандартов по обеспечению безопасности информационных систем и их компонентов. Подавляющее большинство из этих стандартов относятся к телекоммуникациям, процессам и протоколам обмена информацией в распределенных системах и защите ИС от несанкционированного доступа. В связи с этим при подготовке системы защиты и обеспечения безопасности из стандартов должны быть отобраны наиболее подходящие для всего жизненного цикла конкретного проекта ПС. В следующей главе "Технологии и стандартизация открытых вычислительных и информационных систем" будет подробно рассказано о структуре и деятельности ISO и её технических комитетах, в частности об Объединенном техническом комитете № 1 (Joint Technical Committee 1 - JTC1 ), предназначенном для формирования всеобъемлющей системы базовых стандартов в области ИТ и их расширений для конкретных сфер деятельности. В зависимости от проблем, методов и средств защиты вычислительных и информационных систем международные стандарты ISO можно разделить на несколько групп [В. Липаев., http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=55087]. Первая группа стандартов - ISO/IEC JTC1/SC22 "Поиск, передача и управление информацией для взаимосвязи открытых систем (ВОС)" - создана и развивается под руководством подкомитета SC22. Стандарты этой группы посвящены развитию и детализации концепции ВОС. Защита информации в данной группе рассматривается как один из компонентов, обеспечивающих возможность полной реализации указанной концепции. Для этого определены услуги и механизмы защиты по уровням базовой модели ВОС, изданы и разрабатываются стандарты, последовательно детализирующие методические основы защиты информации и конкретные протоколы защиты на разных уровнях открытых систем. Вторая группа стандартов - ISO/IEC JTC1/SC27 - разрабатывается под руководством подкомитета SC27 и ориентирована преимущественно на конкретные методы и алгоритмы защиты. В эту группу объединены методологические стандарты защиты информации и криптографии, независимо от базовой модели ВОС. Обобщаются конкретных методов и средств защиты в систему организации и управления защитой ИС. В процессе планирования и проектирования программной системы защиты ИС целесообразно использовать третью группу из представленных ниже наиболее общих методологических стандартов, регламентирующих создание комплексов защиты. Вследствие близких целей стандартов их концепции и содержание частично перекрещиваются и дополняют друг друга. Поэтому стандарты целесообразно использовать совместно (создать профиль стандартов), выделяя и адаптируя их компоненты в соответствии с требованиями конкретного проекта ИС. 1. ISO 10181:1996. Ч. 1-7. "ВОС. Структура работ по обеспечению безопасности в открытых системах". Часть 1. Обзор. Часть 2. Структура работ по аутентификации. Часть 3. Структура работ по управлению доступом. Часть 4. Структура работ по безотказности. Часть 5. Структура работ по конфиденциальности. Часть 6. Структура работ по обеспечению целостности. Часть 7. Структура работ по проведению аудита на безопасность. 2. ISO 13335:1996-1998. Ч. 1-5. ИТ. ТО. "Руководство по управлению безопасностью". Часть 1. Концепция и модели обеспечения безопасности информационных технологий. Часть 2. Планирование и управление безопасностью информационных технологий. Часть 3. Техника управления безопасностью ИТ. Часть 4. Селекция (выбор) средств обеспечения безопасности. Часть 5. Безопасность внешних связей. 3. ISO 15408:1999. Ч.26 1-3. "Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий". Часть 1. Введение и общая модель. Часть 2. Защита функциональных требований. Часть 3. Защита требований к качеству. Первый стандарт этой группы, ISO 10181, состоит из семи частей и начинается с общей концепции обеспечения безопасности открытых информационных систем и развивает положения стандарта ISO 7498-2. В первой его части приводятся основные понятия и общие характеристики методов защиты и акцентируется внимание на необходимости сертификации системы обеспечения безопасности ИС при ее внедрении. Далее кратко описаны основные средства обеспечения безопасности ИС, особенности работ по их созданию, основы взаимодействия механизмов защиты, принципы оценки возможных отказов от обслуживания задач ИС по условиям защиты. Показаны примеры построения общих схем защиты ИС в открытых системах. Содержание частей стандарта достаточно ясно определяется их названиями. Второй стандарт, ISO 13335, отражает широкий комплекс методологических задач, которые необходимо решать при проектировании систем обеспечения безопасности любых ИС. В его пяти частях внимание сосредоточено на основных принципах и методах проектирования равнопрочных систем защиты ИС от угроз различных видов. Это руководство достаточно полно систематизирует основные методы и процессы подготовки проекта защиты для последующей разработки конкретной комплексной системы обеспечения безопасности функционирования ИС. Изложение базируется на понятии риска от угроз любых негативных воздействий на ИС. В первой части стандарта описаны функции средств защиты и необходимые действия по их реализации, модели уязвимости и принципы взаимодействия средств защиты. При проектировании систем защиты рекомендуется учитывать: необходимые функции защиты, возможные угрозы и вероятность их осуществления, уязвимость, негативные воздействия исполненияугроз, риски; защитные меры; ресурсы (аппаратные, информационные, программные, людские) и их ограниченность. В остальных частях стандарта предложены и развиваются концепция и модель управления и планирования построения системы защиты, взаимодействие компонентов которой в общем виде представлено на рис. 6.4. В стандарте ISO 13335 выделены функциональные компоненты и средства обеспечения безопасности, а также принципы их взаимодействия. Процессы управления защитой должны включать: управление изменениями и конфигурацией; анализ и управление риском; прослеживаемость функций; регистрацию, обработку и мониторинг инцидентов. Приводятся общие требования к оценке результатов обеспечения безопасности, а также возможные варианты организации работы специалистов для комплексного обеспечения безопасности ИС. Систематизированы политика и техника планирования, выбора, построения и использования средств обеспечения безопасности для ограничения допустимого риска при различных схемах взаимодействия и средствах защиты. Рекомендуются различные подходы и стратегии при создании систем защиты и поддержке их последующего развития. Содержание частей стандарта детализирует общие концепции и достаточно точно определяется их названиями. Изложенную в стандарте модель планирования обеспечения безопасности целесообразно конкретизировать и использовать как фрагмент системного проекта разработки ИС.  Рис. 6.4. Структура и содержание стандарта ISO 13335 Критерии оценки механизмов безопасности программно-технического уровня представлены в международном стандарте ISO 15408-1999 "Общие критерии оценки безопасности информационных технологий" ("The Common Criteria for Information Technology Security Evaluation"), принятом в 1999 году. Этот стандарт закрепил базовые основы стандартизации в области информационной защиты и получил дальнейшее развитие в серии стандартов, о которых будет сказано ниже. В первой части стандарта представлены цели и концепция обеспечения безопасности, а также общая модель построения защиты ИС. Концепция базируется на типовой схеме жизненного цикла сложных систем, последовательной детализации требований и спецификаций компонентов. В ней выделены: окружающая среда; объекты; требования; спецификации функций; задачи инструментальных средств системы защиты. Изложены общие требования к критериям оценки результатов защиты, Профилю по безопасности, целям оценки требований и к использованию их результатов. Предложен проект комплекса общих целей, задач и критериев обеспечения безопасности ИС. Во второй части представлена парадигма построения и реализации структурированных и детализированных функциональных требований к компонентам защиты ИС. Выделены и классифицированы одиннадцать групп (классов) базовых задач обеспечения безопасности ИС. Каждый класс детализирован наборами требований, которые реализуют определенную часть целей обеспечения безопасности и, в свою очередь, состоят из набора более мелких компонентов решения частных задач. В классы включены и подробно описаны принципы и методы реализации требований к функциям безопасности: криптографическая поддержка; защита коммуникаций и транспортировка (транзакции) информации; ввод, вывод и хранение пользовательских данных; идентификация и аутентификация пользователей; процессы управления функциями безопасности; защита данных о частной жизни; реализация ограничений по использованию вычислительных ресурсов; обеспечение надежности маршрутизации и связи между функциями безопасности, а также некоторые другие классы требований. Для каждой группы задач приводятся рекомендации по применению набора наиболее эффективных компонентов и процедур обеспечения безопасности ИС. Для достижения целей безопасности ИС с определенным уровнем гарантии качества защиты компоненты функциональных требований и способов их реализации рекомендуется объединять в унифицированные "Профили защиты многократного применения". Эти "Профили" могут служить базой для дальнейшей конкретизации функциональных требований в "Техническом задании по безопасности" для определенного проекта ИС и помогают избегать грубых ошибок при формировании таких требований. Обобщения оценок спецификации требований "Задания по безопасности" должны давать заказчикам, разработчикам и испытателям проекта возможность делать общий вывод об уровне его соответствия функциональным требованиям и требованиям гарантированности защиты ИС. В обширных приложениях изложены рекомендации по реализации средств для достижения основных функциональных целей и требований безопасности. Третья часть стандарта посвящена целям, методам и уровням обеспечения гарантий качества процессов реализации требований к функциям обеспечения безопасности ИС. Определены методы и средства, которые целесообразно использовать для корректной реализации жизненного цикла компонентов защиты и эффективного их применения. Изложены детальные рекомендации по обеспечению гарантии качества создания и применения систем безопасности: функционирования конфигурационного управления средствами защиты; процессов поддержки жизненного цикла, разработки, поставки и эксплуатации компонентов, реализующих защиту ИС; корректности документов и руководств; тестирования и оценки уязвимости ИС. Выделена парадигма сопровождения и поддержки сохранения гарантий безопасности ИС, а также представлены методы ее реализации. В целом, стандарт представляет собой детальное комплексное руководство, охватывающее требования к функциям и методам гарантирования качества современных методов и средств обеспечения безопасности ИС, которое целесообразно использовать при практическом проектировании систем защиты, а также как хорошее учебное пособие в этой области. "Общие критерии" ("ОК") определяют функциональные требования безопасности (Security Functional Requirements) и требования к адекватности реализации функций безопасности (Security Assurance Requirements). "Общие критерии" содержат два основных вида требований безопасности (рис. 6.5): 1. функциональные, соответствующие активному аспекту защиты, предъявляемые к функциям (сервисам) безопасности и реализующим их механизмам; 2. требования доверия, соответствующие пассивному аспекту; они предъявляются к технологии и процессу разработки и эксплуатации.  Рис. 6.5. Критерии адекватности средств защиты Требования безопасности формулируются, и их выполнение проверяется для определенного объекта оценки - аппаратно-программного продукта или ИС. Безопасность в "ОК" рассматривается не статично, а в соответствии с жизненным циклом объекта оценки. Кроме того, обследуемый объект предстает не изолированно, а в "среде безопасности", характеризующейся определенными уязвимостями и угрозами. "Общие критерии" целесообразно использовать для оценки уровня защищенности с точки зрения полноты реализованных в ней функций безопасности и надежности реализации этих функций. Хотя применимость "ОК" ограничивается механизмами безопасности программно-технического уровня, в них содержится определенный набор требований к механизмам безопасности организационного уровня и требований по физической защите, которые непосредственно связаны с описываемыми функциями безопасности. Британский стандарт BS 7799 "Управление информационной безопасностью. Практические правила" почти без изменений отражен в международном стандарте ISO/IEC 17799:2000 "Практические правила управления информационной безопасностью" ("Code of practice for Information security management"). В этом стандарте обобщены правила по управлению ИБ, они могут быть использоваться в качестве критериев оценки механизмов безопасности организационного уровня, включая административные, процедурные и физические меры защиты. Практические правила разбиты на десять разделов. Политика безопасности. Организация защиты. Классификация ресурсов и их контроль. Безопасность персонала. Физическая безопасность. Администрирование компьютерных систем и сетей. Управление доступом. Разработка и сопровождение информационных систем. Планирование бесперебойной работы организации. Контроль выполнения требований политики безопасности. В этих разделах содержится описание механизмов организационного уровня, реализуемых в настоящее время в государственных и коммерческих организациях во многих странах в виде соответствующих профилей защиты (рис. 6.6).Ключевые средства контроля (механизмы управления ИБ), предлагаемые в ISO 17799, считаются особенно важными.  Рис. 6.6. Структура профиля защиты ИТ-продукта При использовании некоторых из средств контроля, например шифрования, могут потребоваться советы специалистов по безопасности и оценка рисков. Для обеспечения защиты особенно ценных ресурсов или оказания противодействия особенно серьезным угрозам безопасности в ряде случаев могут потребоваться более сильные средства контроля, которые выходят за рамки ISO 17799. Процедура аудита безопасности ИС по стандарту ISO 17799 включает в себя проверку наличия перечисленных ключевых средств контроля, оценку полноты и правильности их реализации, а также анализ их адекватности рискам, существующим в данной среде функционирования. Составной частью работ по аудиту также является анализ и управление рисками. Семейство стандартов ISO 27000 по обеспечению безопасности и аудиту защиты, по управлению защитой и рисками в настоящее время активно развивается (рис. 6.7).  Рис. 6.7. Развитие семейства стандартов ISO 270... На нижнем уровне разработаны в разных странах сотни отраслевых стандартов, нормативных документов и спецификаций по обеспечению ИБ, которые применяются национальными компаниями при разработке программных средств, ИС и обеспечении качества и безопасности их функционирования. Технологии и инструменты обеспечения безопасности информации в системах и сетях Основной особенностью любой сетевой структуры (системы) является то, что её компоненты распределены в пространстве и связь между ними осуществляется физически при помощи сетевых соединений (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно, радиосвязь и т. п.) и программно — при помощи механизма сообщений. При этом все управляющие сообщения и данные, пересылаемые между объектами распределенной вычислительной системы, передаются по сетевым соединениям в виде пакетов обмена. Сетевые системы характерны тем, что, наряду с обычными (локальными) непреднамеренными действиями и атаками, осуществляемыми в пределах одной компьютерной системы, к ним применим специфический вид атак, обусловленный распределенностью ресурсов и информации в пространстве. Это так называемые сетевые (или удалённые) атаки (Remote Network Attacks). Они характеризуются, во-первых, тем, что злоумышленник может находиться за тысячи километров от атакуемого объекта, и, во-вторых, тем, что нападению может подвергаться не конкретный компьютер, а информация, передающаяся по сетевым соединениям. С развитием локальных и глобальных сетей именно удалённые атаки становятся лидирующими как по количеству попыток, так и по успешности их применения и, соответственно, обеспечение безопасности вычислительных и информационных систем и сетей с точки зрения противостояния удалённым атакам приобретает первостепенное значение. Современные сервисы безопасности функционируют в распределенной среде, поэтому необходимо учитывать наличие как локальных, так и сетевых угроз. В качестве общих можно выделить следующие угрозы: обход злоумышленником защитных средств; осуществление злоумышленником физического доступа к вычислительной установке, на которой функционирует сервис безопасности; ошибки администрирования, в частности, неправильная установка, ошибки при конфигурировании и т.п.; переход сервиса в небезопасное состояние в результате сбоя или отказа, при начальной загрузке, в процессе или после перезагрузки; маскарад пользователя (попытка злоумышленника выдать себя за уполномоченного пользователя, в частности, за администратора). В распределенной среде маскарад может реализовываться путем подмены исходного адреса или воспроизведения ранее перехваченных данных идентификации/аутентификации; маскарад сервера (попытка злоумышленника выдать свою систему за легальный сервер), следствием маскарада сервера может стать навязывание пользователю ложной информации или получение от пользователя конфиденциальной информации; использование злоумышленником чужого сетевого соединения или интерактивного сеанса (например, путем доступа к оставленному без присмотра терминалу); несанкционированное изменение злоумышленником конфигурации сервиса и/или конфигурационных данных; нарушение целостности программной конфигурации сервиса, в частности, внедрение троянских компонентов или получение контроля над сервисом; несанкционированный доступ к конфиденциальной (например, регистрационной) информации, в том числе несанкционированное расшифрование зашифрованных данных; несанкционированное изменение данных (например, регистрационной информации), в том числе таких, целостность которых защищена криптографическими методами; несанкционированный доступ к данным (на чтение и/или изменение) в процессе их передачи по сети; анализ потоков данных с целью получения конфиденциальной информации. перенаправление потоков данных (в частности, на системы, контролируемые злоумышленником); блокирование потоков данных; повреждение или утрата регистрационной, конфигурационной или иной информации, влияющей на безопасность функционирования сервиса (например, из-за повреждения носителей или переполнения регистрационного журнала); агрессивное потребление злоумышленником ресурсов, в частности, ресурсов протоколирования и аудита, а также полосы пропускания; сохранение остаточной информации в многократно используемых объектах. Ввиду особой опасности таких атак — особенно для государственных предприятий и органов власти — к системам защиты информации предъявляются повышенные требования. Например, для защиты конфиденциальной информации в органах исполнительной власти следует удовлетворить следующие требования [Петренко С., Курбатов В., 2005]. Выбор конкретного способа подключения к сети Internet, в совокупности обеспечивающего межсетевое экранирование с целью управления доступом, фильтрации сетевых пакетов и трансляции сетевых адресов для скрытия структуры внутренней сети, проведение анализа защищенности узла Интернет, а также использование средств антивирусной защиты и централизованное управление средствами защиты должны производиться на основании рекомендаций документа Гостехкомиссии РФ СТР-К. Автоматизированные системы защиты (АСЗ) организации должны обеспечивать защиту информации от несанкционированного доступа (НСД) по классу "1Г" в соответствии с "Руководящим документом" Гостехкомиссии РФ "РД. Автоматизированные системы. Защита от НСД к информации. Классификация АСЗ и требования по защите информации". Средства вычислительной техники и программные средства АСЗ должны удовлетворять требованиям четвертого класса РД Гостехкомиссии России "РД. Средства вычислительной техники. Защита от НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к информации". Программно-аппаратные средства межсетевого экранирования, применяемые для изоляции корпоративной сети от сетей общего пользования, должны удовлетворять требованиям "РД. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к информации" по третьему классу защиты. Информационные системы должны удовлетворять требованиям ГОСТ ИСО/ МЭК 15408 по защищенности информационных систем в рамках заданных профилей защиты. Во исполнение приказа Госкомсвязи России от 25 декабря 1997 года №103 "Об организации работ по защите информации в отрасли связи и информатизации при использовании сети Internet" прямое подключение АРМ по управлению оборудованием сетей связи, мониторингу, обработки данных к сети Internet должно быть запрещено. Программно-аппаратные средства криптографической защиты конфиденциальной информации, в том числе используемые для создания виртуальных защищенных сетей (VPN), должны иметь сертификаты ФАПСИ РФ. Обязательным является использование средств ЭЦП для подтверждения подлинности документов. Для введения использования персональных цифровых сертификатов и поддержки инфраструктуры открытых ключей для использования средств ЭЦП и шифрования необходимо создать легитимный удостоверяющий центр (систему удостоверяющих центров). Политика информационной безопасности должна предусматривать обязательное включение в технические задания на создание коммуникационных и информационных систем требований информационной безопасности. Должен быть регламентирован порядок ввода в эксплуатацию новых информационных систем, их аттестации по требованиям информационной безопасности. Для выполнения перечисленных требований и надлежащей защиты конфиденциальной информации в государственных структурах принято использовать сертифицированные средства. Например, средства защиты от несанкционированного доступа (НСД), межсетевые экраны и средства построения VPN, средства защиты информации от утечки и прочие. В частности, для защиты информации от НСД рекомендуется использовать программно- аппаратные средства семейств Secret Net ("Информзащита"), Dallas Lock ("Конфидент"), "Аккорд" (ОКБ САПР), электронные замки "Соболь" ("Информзащита"), USB-токены ("Аладдин") и прочие. Для защиты информации, передаваемой по открытым каналам связи рекомендованы программно-аппаратные межсетевые экраны с функциями организации VPN, например, Firewall-1/VPN-1 (Check Point), "Застава" ("Элвис+"), VipNet ("Инфотекс"), "Континент" ("Информзащита"), ФПСН-IP ("АМИКОН") и другие. Средства защиты информации для коммерческих структур более многообразны, среди них можно выделить следующие средства: управления обновлениями программных компонент АСЗ; межсетевого экранирования; построения VPN; контроля доступа; обнаружения вторжений и аномалий; резервного копирования и архивирования; централизованного управления безопасностью; предотвращения вторжений на уровне серверов; аудита и мониторинга средств безопасности; контроля деятельности сотрудников в сети Интернет; анализа содержимого почтовых сообщений; анализа защищенности информационных систем; защиты от спама; защиты от атак класса "Отказ в обслуживании" (DoS-атаки); контроля целостности; инфраструктура открытых ключей; усиленной аутентификации и прочие. На основании политики информационной безопасности и указанных средств защиты информации (СЗИ) разрабатываются конкретные процедуры защиты, включающие распределение ответственности за их выполнение. Процедуры безопасности также важны, как и политики безопасности. Если политики безопасности определяют ЧТО должно быть защищено, то процедуры определяют КАК защитить информационные ресурсы компании и КТО конкретно должен разрабатывать, внедрять данные процедуры и контролировать их исполнение. Технологическая модель подсистемы информационной безопасности Современные распределенные корпорации, имеющие подразделения на разных континентах, имеют сложную техническую, инженерную и информационную инфраструктуру. Создание информационной сети такой корпорации и её эффективная защита является чрезвычайно сложной концептуальной и технологической задачей. Первоначальное решение, характерное для последнего десятилетия прошлого века, использовать для формирования сети телефонные линии быстро привело к нагромождению коммуникаций и к невозможности эффективной защиты. Последующее создание и сопровождение собственных корпоративных сетей для обеспечения информационного обмена данными на базе таких линий связи стало обходиться в миллионы долларов. Быстрое развитие технологий Internet, образование, рост и развитие "всемирной паутины" позволили создать достаточно дешевые и надежные коммуникации. Однако техническая надежность связи вовсе не означала безопасности корпоративных сетей, имеющих выходы в Интернет. Общие принципы построения Интернет и его использование как общедоступной сети с публичными сервисами привели к тому, что стало очень трудно обеспечить надежную защиту от проникновения в корпоративные и государственные сети, построенные на базе протоколов TCP/IP и Internet -приложений — Web, FTP, e-mail и т.д. Целевое назначение любой корпоративной информационной системы состоит в обеспечении пользователей необходимой информацией в режиме "On Line" и адекватном информационном сопровождении деятельности предприятия. Базисом КИС является общесистемное программное обеспечение, которое включает операционную систему и программные оболочки, программы общего и прикладного назначения: автоматизированные рабочие места (АРМ) и Web-сервисы общего и специального назначения, СУБД и управление интегрированными вычислительными и мультимедийными приложениями, а также доступом в локальные и внешние сети (рис. 6.8).  |