Курс лекции по геодезии. Курс лекции по геодезии Акрам, руси. Лекция по дисциплине Геодезия Лекция Определение геодезии как науки и ее задачи. История геодезии

Скачать 2.09 Mb. Скачать 2.09 Mb.

|

|

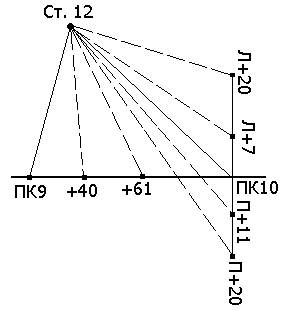

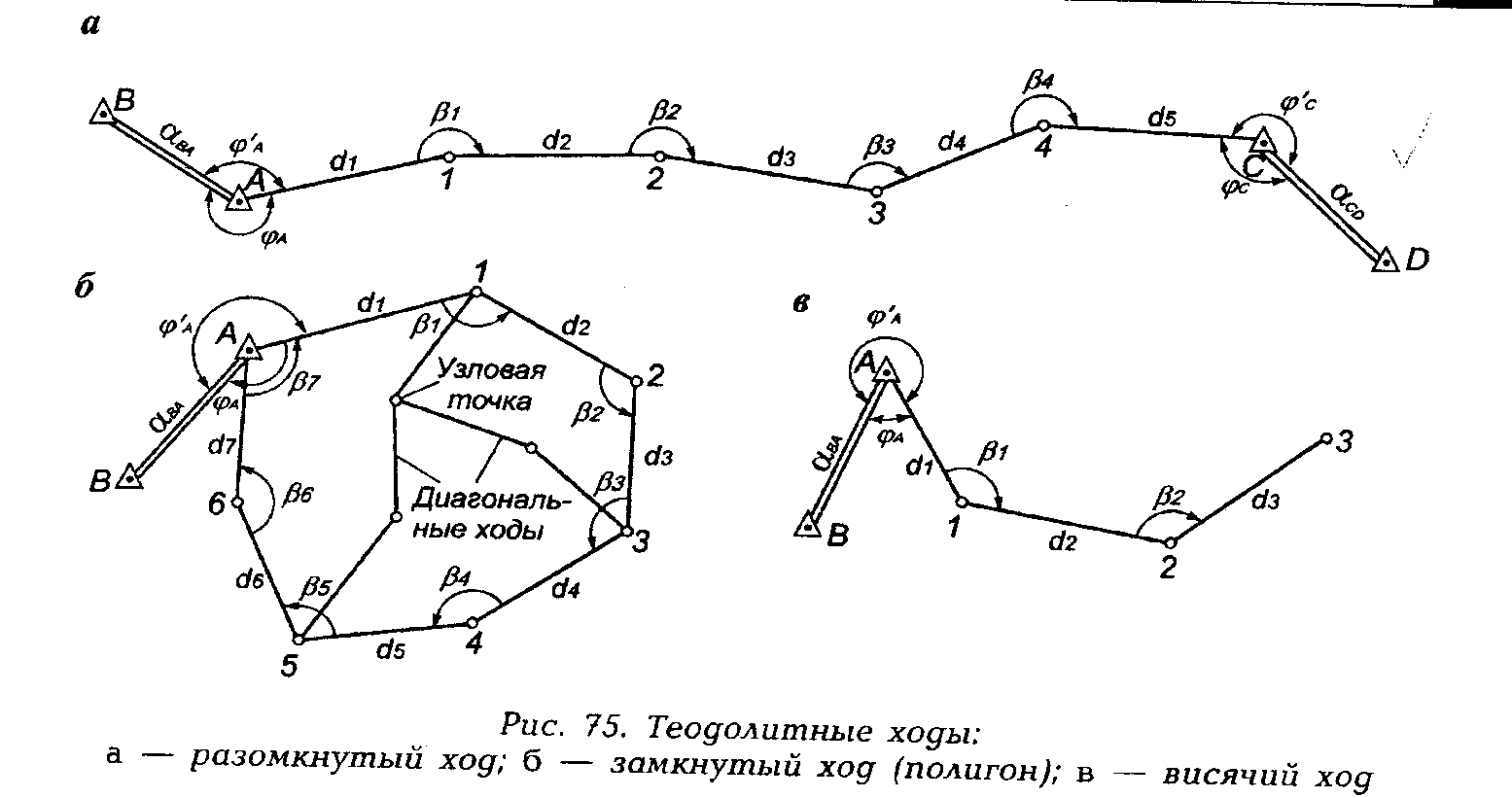

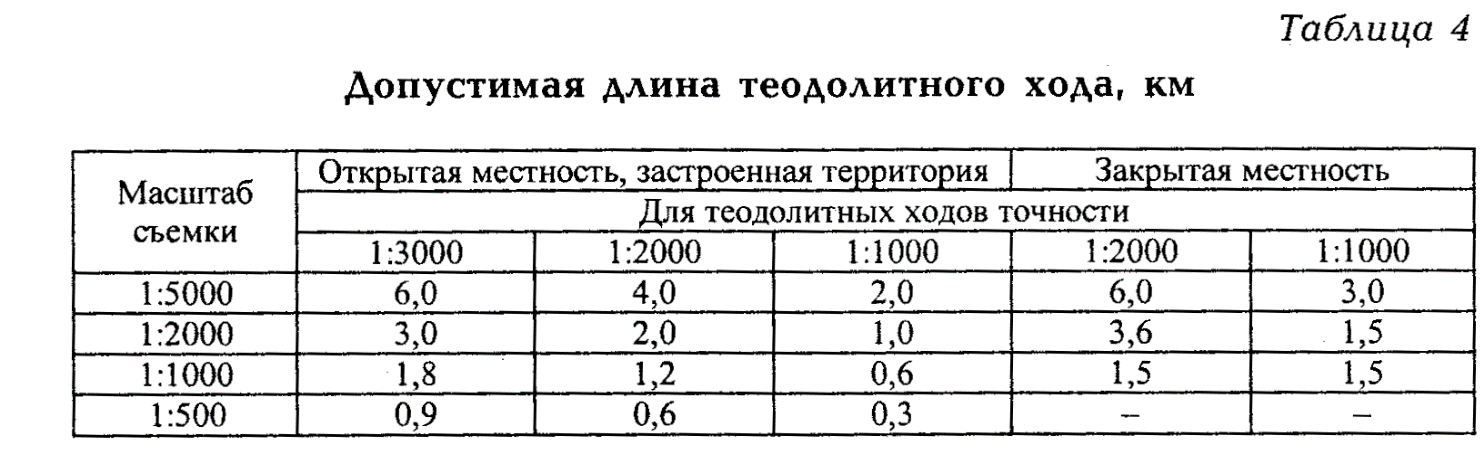

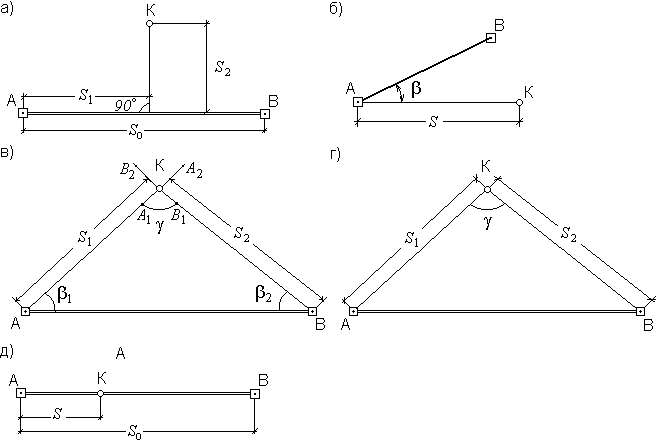

Нивелирование оврагов Если нивелирный ход пересекает узкий (до 100 м) овраг с крутыми скатами, то во избежание накопления ошибок при спуске в овраг и при подъеме из него передают высоту сразу с одного берега на другой (рис. 91).  Рис. 91. Нивелирование через овраг. Для этого с двух станций 1 и 2 нивелируют точки А и В на каждом берегу оврага. Превышение между этими точками вычисляют дважды: h1 = a1 – b1, h2 = a2 – b2. Расхождение между значениями h1 и h2 не должно превосходить 5 мм. Передача высоты через широкие овраги производится как и через реки. В случае необходимости составления поперечного профиля оврага разбивают пикетаж с закреплением кольями пикетов и плюсовых точек, которые затем нивелируют. Обычно нивелировщик спускается по одному скату оврага, нивелируя точки, расположенные на обоих скатах. Нивелирование заросших оврагов приходится делать по каждому отрогу отдельно. Широкие овраги нивелируют также как реки. Нивелирование поперечников Нивелирование поперечников выполняют двумя способами: 1) попутно с продольным нивелированием трассы; 2) с отдельных станций, самостоятельно.  Рис. 92. Нивелирование поперечников Если поперечники нивелируют попутно с продольным нивелированием, то рейки устанавливают на точки поперечника и берут отсчеты как на промежуточные точки (рис. 92). При отдельном нивелировании нивелир устанавливают в таком месте, чтобы с одной станции можно было прочесть отсчеты по рейкам на возможно большем числе точек одного, двух, а то и трех поперечников. Отсчеты берут только по черной стороне рейки. При этом исходной (задней) точкой служит пикет или плюсовая точка трассы, зная высоту которой вычисляют горизонт нивелира Контроль нивелирования трассы При нивелировании трассы возможны случайные грубые ошибки, например, просчеты по рейке или неправильно установленная рейка. Поэтому при нивелировании должен быть контроль. Контроль нивелирования всей трассы может выполняться несколькими способами: 1. Нивелирование между реперами с известными отметками. Если ход проложен между реперами государственного нивелирования, то для контроля сравнивают алгебраическую сумму превышений ∑ h хода с разностью отметок конечного Нк и начальногоНн реперов. Разность 2. Нивелирование в два нивелира. Первый нивелировщик нивелирует связующие и промежуточные точки, а второй – идет вслед за ним, нивелируя только связующие точки. Результаты нивелирования сравнивают ежедневно. При большой разности в превышениях выполняют повторное нивелирование. 3. Проложение обратного хода. Если работу ведут одним нивелиром, то для контроля делают обратный ход. При обратном ходе нивелируют только связующие точки. Станции, где допущены грубые ошибки, нивелируют заново. 4. Нивелирование замкнутым ходом. Замкнутым называется ход, который начинает и заканчивается в одной точке. Контролем служит условие: алгебраическая сумма превышений хода должна равняться нулю. Лекция 11. Теодолитная съемка. Тахеометрическая съемка. Съемка ситуации. Теодолитной называется горизонтальная (контурная) съемка местности, в результате которой может быть получен план с изображением ситуации местности (контуров и местных предметов) без рельефа. Теодолитная съемка относится к числу крупномасштабных (масштаба 1:5000 и крупнее) и применяется в равнинной местности в условиях сложной ситуации и на застроенных территориях: в населенных пунктах, на строительных площадках, промплощадках предприятий, на территориях железнодорожных узлов, аэропортов и т. п. В качестве планового съемочного обоснования при теодолитной съемке обычно используются точки теодолитных ходов. Теодолитные ходы представляют собой системы ломаных линий, в которых горизонтальные углы измеряются техническими теодолитами, а длины сторон — стальными мерными лентами и рулетками либо оптическими дальномерами. По точности теодолитные ходы подразделяются на ходы точности 1:3000, 1:2000 и 1:1000. Обычно теодолитные ходы не только нужны для выполнения съемки ситуации местности, но и служат геодезической основой для других видов инженерно-геодезических работ. Теодолитные ходы развиваются от пунктов плановых государственных геодезических сетей и сетей сгущения. По форме различают следующие виды теодолитных ходов: разомкнутый ход, начало и конец которого опираются на пункты геодезического обоснования (рис. 75, а); замкнутый ход (полигон) — сомкнутый многоугольник, обычно примыкающий к пункту геодезического обоснования (рис. 75, б); 3) висячий ход, один из концов которого примыкает к пункту геодезического обоснования, а второй конец остается свободным (рис. 75, в). Форма теодолитных ходов зависит от характера снимаемой территории. Так, для съемки полосы местности при трассировании осей линейных объектов (дорог, трубопроводов, ЛЭП и т. п.) прокладывают разомкнутые ходы. При съемках населенных пунктов, строительных площадок обычно по границе участка прокладывают замкнутый ход (полигон). При необходимости внутри полигона прокладывают диагональные ходы, которые могут образовывать узловые точки  (см. рис. 75, б). Проложение висячих теодолитных ходов допускается лишь в отдельных случаях при съемке неответственных объектов; при этом длина висячего хода не должна превышать 300 м при съемках масштаба 1:2000 и 200 м — масштаба 1:1000. Теодолитная съемка слагается из подготовительных, полевых и камеральных работ. Наибольший объем приходится на полевые работы, которые включают в себя рекогносцировку снимаемого участка, прокладку теодолитных ходов и полигонов, их привязку к пунктам геодезической опорной сети и съемку ситуации. 3. В период камеральной подготовки выясняют необходимость съемки и выбирают ее масштаб, исходя из требуемой точности изображения ситуации местности. Затем подбирают и изучают имеющиеся в наличии картографические материалы (планы, карты и профили), а также географическое описание района будущей съемки. Если в районе съемки имеются пункты геодезической опорной сети, то составляют схему их расположения, а из каталогов выписывают координаты. На основе имеющихся планов и карт наиболее крупных масштабов намечают теодолитные ходы. Длины теодолитных ходов, прокладываемых между опорными геодезическими пунктами, выбираются исходя из масштаба съемки, принятой точности ходов и топографических условий местности и не должны превышать установленных величин (табл. 4). Согласно намеченной схеме теодолитных ходов составляется предварительный проект полевых работ. Проект должен содержать календарный план и смету на работы, расчет необходимого количества исполнителей и транспорта, перечень необходимых приборов, оборудования и материа лов. Для выполнения теодолитной съемки необходимо иметь теодолит, стальную ленту с комплектом шпилек либо оптический дальномер, рулетку, эклиметр и экер.  Способы съемки ситуации Съемка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план ситуации (контуров и предметов местности). Выбор способа съемки зависит от характера и вида снимаемого объекта, рельефа местности и масштаба, в котором должен быть составлен план . Съемку ситуации производят следующими способами: перпендикуляров; полярным; угловых засечек; линейных засечек; створов (рис. 60). Способы съемки ситуации: 1) способ перпендикуляров; 2) полярный способ; 3) способ угловых засечек; 4) способ линейных засечек; 5) способ створов. Способ перпендикуляров (способ прямоугольных координат) – применяется обычно при съемке вытянутых в длину контуров, расположенных вдоль и вблизи линий теодолитного хода, проложенных по границе снимаемого участка. Из характерной точки К (рис. 60, а) опускают на линию хода А – В перпендикуляр, длину которого S2 измеряют рулеткой. Расстояние S1 от начала линии хода до основания перпендикуляра отсчитывают по ленте. Полярный способ (способ полярных координат) – состоит в том, что одну из станций теодолитного хода (рис.60, б) принимают за полюс, например, станцию А, а положение точки К определяют расстоянием S от полюса до данной точки и полярным углом β между направлением на точку и линией А – В. Полярный угол измеряют теодолитом, а расстояние дальномером. Для упрощения получения углов, теодолит ориентируют по стороне хода. При способе засечек (биполярных координат) положение точек местности определяют относительно пунктов съемочного обоснования путем измерения углов β1 и β2 (рис.60, в) – угловая засечка, или расстояний S1 и S2 (рис.60, г) – линейная засечка.  Рис. 60. Способы съемки ситуации: а – перпендикуляров, б – полярный, в – угловых засечек, г – линейных засечек, д – створов. Угловую засечку применяют для съемки удаленных или труднодоступных объектов. Линейную засечку – для съемки объектов, расположенных вблизи пунктов съемочного обоснования. При этом необходимо чтобы угол γ, который получают между направлениями при засечке был не менее 30° и не более 150°. Способ створов (промеров). Этим способом определяют плановое положение точек лентой или рулеткой. (рис. 60, д). Способ створов применяется при съемке точек, расположенных в створе опорных линий, либо в створе линий, опирающихся на стороны теодолитного хода. Способ применяется при видимости крайних точек линии. Результат съемки контуров заносят в абрис. Абрис называют схематический чертеж, который составляется четко и аккуратно. Тригонометрическое нивелирование Тригонометрическое нивелирование – определение превышения между точками с помощью наклонного визирного луча (рис. 73). В точке А устанавливают теодолит, в точке В – рейку. Рулеткой или рейкой измеряют высоту теодолита. Используя вертикальный круг теодолита, определяют угол наклона визирной оси трубы ν при её наведении на какую-либо точку рейки. Расстояние от этой точки до пятки рейки называется высотой визирования l. Длину линии АВ измеряют лентой или дальномером.  Рис. 73. Тригонометрическое нивелирование. Из рис. 73 имеем: h + l = h΄ + V, h = h΄ + V – l, т.к. h΄ = S∙tgν,Уто h = S∙tgν + V – l. Если зрительную трубу наводить на рейке на высоту теодолита, то V = l и превышение вычисляют по формуле h = S∙tgν . Если расстояние измерялось лентой, то горизонтальное проложение линии АВ равно S = D∙cosν . Тригонометрическое нивелирование становится очень производительным, когда расстояния измеряются дальномером. В случае использования нитяного дальномера S = D∙cos2ν, тогда  . .Теодолит, снабженный вертикальным кругом и нитяным дальномером называется тахеометром, а совокупность геодезических измерений для определения планового и высотного положения точек, называется тахеометрической съемкой. Определение превышения тригонометрическим нивелированием с учетом поправки за кривизну Земли и рефракции В предыдущем разделе при определении разности высот двух точек тригонометрическим нивелированием, предполагалось, что расстояние между этими точками невелико и отвесные линии, проходящие через точки А и В, можно считать параллельными, а визирный луч – прямой линией. На самом деле при расстояниях больше 300 м приходится учитывать поправки за кривизну Земли K и рефракцию r (рис. 74).  Рис. 74. Тригонометрическое нивелирование с учетом поправок за кривизну Земли и рефракции. S∙tgν + V + K = h + l + r, h = S∙tgν + V – l + K – r,  , ,h = S∙tgν + V – l + f. Если зрительную трубу наводить на рейке на высоту теодолита, то ^ V = l и превышение вычисляют по формуле h = S∙tgν + f. Поправки за кривизну Земли и рефракцию f= K – r учитываются только при расстояниях АВ более 300 м. Тахеометрическая съемка, её назначение и приборы Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе которой одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что позволяет сразу получать топографический план местности. Тахеометрия в буквальном переводе означает скороизмерение или быстрое измерение. Положение точек определяют относительно пунктов съемочного обоснования: плановое – полярным способом, высотное – тригонометрическим нивелированием. Длины полярных расстояний и густота пикетных (реечных) точек (максимальное расстояние между ними) регламентированы в инструкции по топографо-геодезическим работам. При производстве тахеометрической съемки используют геодезический прибор тахеометр, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений. Теодолит, имеющий вертикальный круг, устройство для измерения расстояний и буссоль для ориентирования лимба, относится к теодолитам – тахеометрам. Теодолитами – тахеометрами является большинство теодолитов технической точности, например Т30. Производство тахеометрической съемки Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов съемочного обоснования, их называют станциями. Чаще всего в качестве съемочного обоснования используют теодолитно-высотные ходы. Характерные точки ситуации и рельефа называют реечными точками или пикетами. Реечные точки на местности не закрепляют. Для определения планового положения точек съемочной сети измеряют горизонтальные углы и длины сторон. Длины измеряют землемерными лентами или стальными рулетками в прямом и обратном направлениях с точностью 1:2000. Высоты точек определяют тригонометрическим нивелированием. Углы наклона измеряют при двух положениях вертикального круга в прямом и обратном направлениях. Расхождение в превышениях допускается не больше 4 см на каждые 100 метров расстояния. Работу на станции при тахеометрической съемке выполняют следующим образом. Устанавливают теодолит в рабочее положение над точкой хода (центрируют и горизонтируют прибор), измеряют высоту прибора V, отмечают её на рейке и записывают в журнал.  При круге право «КП» наводят зрительную трубу на рейку, установленную на соседнюю (заднюю или переднюю) точку хода, и берут отсчет по вертикальному кругу. Далее переводят трубу через зенит и ориентируют лимб по стороне хода, т.е. по горизонтальному кругу устанавливают отсчет 0°, закрепляют алидаду и, вращая лимб, направляют зрительную трубу на рейку. Затем берут отсчет по вертикальному кругу при круге лево «КЛ» и вычисляют место нуля (МО) вертикального круга. Отсчеты и значение МО записывают в журнал. После указанных действий приступают к съемке подробностей (характерных точек ситуации и рельефа) на станции, все измерения записывают в тахеометрический журнал. На каждой станции одновременно с заполнением журнала составляется абрис – схематический чертеж, на котором зарисованы положения реечных точек с указанием их номеров, проведены контуры местности, указан скелет рельефа и подписаны угодья (рис. 75). Скелет рельефа изображают в виде линий, соединяющих точки, между которыми на местности ровный скат, т.е. нет перегибов. Стрелками указывают направление ската. Четко выраженные формы рельефа иногда показывают на абрисе условными горизонталями. Контуры ситуации и снимаемые объекты обозначают условными знаками или надписями. Иногда абрис рисуют до начала съемки и затем уже ведут съемку в соответствии с абрисом.  Рис. 75. Абрис тахеометрической съемки.(кроки) На реечные точки устанавливают рейку. При круге лево «КЛ» и ориентированном лимбе, вращая алидаду, последовательно наводят зрительную трубу на реечные точки, делают отсчеты по дальномерным нитям, горизонтальному и вертикальному кругам и записывают их в журнале. Средний штрих сетки нитей зрительной трубы наводят на высоту прибора, отмеченную на рейке. Если высота прибора на рейке не видна из-за помех, то наводят на любой отсчет на рейке (чаще всего кратный метрам или полуметрам, например: 2, 2.5 м или 3 м). Высоту визирования l записывают в журнал. После окончания съемки на станции зрительную трубу снова наводят на точку хода, по которой ориентировали теодолит, и берут отсчет по горизонтальному кругу. Расхождение между 0° и взятым отсчетом допускается не более ± 5'. Реечные точки должны равномерно покрывать территорию съемки. Расстояния от станции до реечных точек и расстояния между реечными точками не должны превышать допусков, указанных в инструкции по тахеометрической съемке. Обработка результатов тахеометрической съемки включает в себя следующие работы: 1. Вычисление координат и отметок пунктов тахеометрических ходов; 2. Вычисление отметок реечных точек; 3. Построение плана тахеометрической съемки. |