Курс лекции по геодезии. Курс лекции по геодезии Акрам, руси. Лекция по дисциплине Геодезия Лекция Определение геодезии как науки и ее задачи. История геодезии

Скачать 2.09 Mb. Скачать 2.09 Mb.

|

|

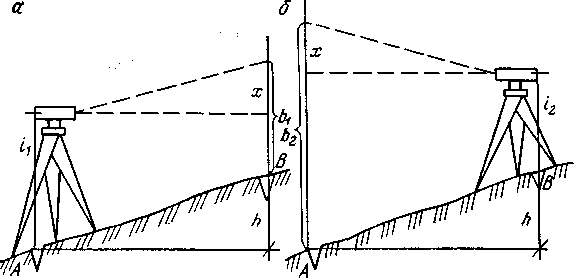

Лекция 13. Поверки и юстировки нивелира и теодолита. Поверки и юстировка нивелира Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. Подъемными винтами приводят пузырек круглого уровня в центр кружка на коробке уровня и поворачивают верхнюю часть нивелира вокруг его оси на 180°. Если пузырек останется в центре, то условие выполнено.  Схема поверки оси цилиндрического уровня В противном случае исправительными винтми уровня перемещают пузырек к центру на половину его отклонения, а подъемными винтами приводят его в нуль-пункт. Для контроля поверку повторяют. Перед каждой последующей поверкой предварительно приводят по круглому уровню ось нивелира в вертикальное положение. Для этого устанавливают подъемными винтами пузырек круглого уровня в центр кружка. После этого при вращении верхней части нивелира пузырек должен находиться в нуль-пункте. 2. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира. Среднюю нить сетки наводят на ясно видимую точку, расположенную в 25-30 м от нивелира, и наводящим винтом плавно вращают трубу. Нить сетки не должна сходить с выбранной точки. Выполнение этого условия обеспечивается заводом. При несоблюдении условия необходимо ослабить винты, скрепляющие сетку с корпусом трубы, и повернуть сетку в нужную сторону. 3. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси трубы. Поверка этого главного геометрического условия производится двойным нивелированием одной и той же линии с разных ее концов. Линия длиной около 50 м закрепляется колышками. Устанавливают нивелир в точке А так, чтобы окуляр находился над колышком, приводят ось вращения нивелира в отвесное положение при помощи круглого уровня и измеряют высоту прибора i1. В точке В устанавливают рейку и делают по ней отсчет b1, предварительно элевационным винтом приводят пузырек цилиндрического уровня в нуль-пункт, т. е. совмещают две его половинки. Если визирная ось и ось цилиндрического уровня не параллельны, то в отсчет b1 войдет ошибка х. Отсюда следует, что h = i1 – (b1 - x) Аналогично устанавливают нивелир в точке В. Измеряют высоту прибора i2 и делают в точке А отсчет по рейке b2. Превышение в этом случае будет h = (b2 - x) – i2 Решая уравнения h = i1 – (b1 - x) и h = (b2 - x) – i2, получим  Если величина х не превышает 4 мм, то исправление не проводится. В противном случае при помощи элевационного винта наводят среднюю нить сетки на исправленный отсчет b = b2 - x и вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня совмещают изображение концов пузырька уровня. Для контроля поверку повторяют. Поверки и юстировка теодолита Перед началом измерений теодолит необходимо тщательно осмотреть и проверить, так как даже серийно выпускаемые приборы имеют свои индивидуальные особенности. В первую очередь производят проверку и регулировку механических деталей, обращая внимание на состояние и работу всех винтов прибора: подъемных, зажимных и наводящих винтов лимба и алидады, наводящего винта уровня вертикального круга, исправительных (юстировочных) винтов уровней, колонок, сетки нитей и т.п. Вращение лимба и алидады должно быть плавным, без заеданий и колебаний. Горизонтальный и вертикальный угломерные круги не должны иметь механических повреждений; изображения делений шкал и сетки нитей должны быть четкими. Зрительная труба должна быть уравновешенной и иметь свободное вращение. Присутствие пыли и грязи на оптических деталях прибора не допускается. После внешнего осмотра теодолита выполняют его поверки и юстировки. В соответствии с принципом измерения горизонтального угла конструкция теодолита должна удовлетворять следующим основным геометрическим условиям: Ось цилиндрического уровня U1U1 должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита ZZ. 2. Визирная ось зрительной трубы VVдолжна быть перпендикулярна к горизонтальной оси теодолита (оси вращения трубы) ^ HH. 3. Горизонтальная ось теодолита HH должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита ZZ. Дополнительные геометрические условия вытекают из теории измерения вертикальных углов. Действия, имеющие целью установить соблюдение предъявляемых к конструкции прибора геометрических условий, называются поверками. Для обеспечения выполнения нарушенных условий производят юстировку (регулировку) прибора. Рассмотрим основные поверки и юстировки технических теодолитов. Поверка цилиндрического уровня. Ось цилиндрического уровня алидады горизонтального круга должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита. Выполнение этого условия позволяет с помощью уровня устанавливать ось вращения теодолита в отвесное положение, а следовательно, плоскость лимба – в горизонтальное положение. Пусть ось уровня перпендикулярна к оси вращения теодолита ZZ и составляет с ней угол (рис.46,а), тогда при приведенном на середину ампулы пузырьке уровня ось вращения прибора не будет отвесной. При повороте алидады горизонтального круга вместе с уровнем вокруг оси ZZ пузырек сойдет с середины на п делений и ось уровня займет новое . положение U1U1 Как видно из рис. при этом ось уровня составит со своим горизонтальным положением UU некоторый угол п, где - цена деления уровня. Очевидно, что если привести ось уровня в положение биссектрисы U1/U1/ угла , то она окажается перпендикулярной к оси вращения теодолита, так как 2180о, следовательно, о. Из вышеизложенного вытекает способ поверки данного условия. Ось поверяемого уровня устанавливают по направлению двух подъемных винтов и вращением их в разные стороны приводят пузырек уровня в нуль-пункт. Вращением алидады вокруг оси ZZ поворачивают уровень на 180о. Если после поворота пузырек уровня останется в нуль-пункте, то условие перпендикулярности осей UU иZZ выполняется. При смещении пузырька производится исправление положения уровня. Для этого пузырек уровня перемещают по направлению к нуль-пункту на половину дуги отклонения с помощью исправительных винтов при уровне. После юстировки уровня следует повторить поверку и убедиться в выполнении требуемого условия. Практически условие считается выполненным, если после поворота на 180о пузырек уровня отклоняется от нуль-пункта в пределах одного деления шкалы ампулы. Перед выполнением следующих поверок необходимо тщательно привести ось вращения теодолита в отвесное положение по исправленному цилиндрическому уровню; эта операция называется горизонтированием теодолита. Уровень устанавливают по направлению двух подъемных винтов и вращением их в разные стороны выводят пузырек уровня в нуль-пункт. Затем поворачивают алидаду примерно на 90о и третьим подъемным винтом выводят пузырек на середину ампулы. Эти действия повторяют до тех пор, пока пузырек не будет оставаться на середине ампулы при любом положении алидады. 2. Поверка положения коллимационной плоскости. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси теодолита. Как известно, визирная ось трубы проходит через оптический центр объектива и перекрестие сетки нитей. Если указанное условие выполняется, то при вращении трубы вокруг горизонтальной оси визирная ось образует коллимационную плоскость. При несоблюдении условия визирная ось будет описывать не плоскость, а две конические поверхности. Угол с между фактическим положением визирной оси ОК1 и требуемым положением ОК (рис.46,б) называется коллимационной поверхностью. Для поверки данного условия на местности выбирают ясно видимый удаленный предмет N и, визируя на него при двух положениях вертикального круга (КП и КЛ), берут отсчеты по лимбу М1 и М2. Как видно из рис. 46,б при КП отсчет по лимбу М1 будет меньше правильного отсчета М на величину х, а при КЛ отсчет М2 будет больше правильного отсчета М + 180о на ту же величину х, т.е. при КП М = М1 + х; при КЛ М + 180о = М2 –х Решая полученные уравнения относительно х и М, получим:  (1) (1) (2) (2)Следует учесть, что величина х является проекцией угла на горизонтальную плоскость лимба и меняется в зависимости от угла наклона визирной оси; для угла наклона, равного 0о, х= c при обоих положениях трубы. Поэтому при выполнении поверки линия визирования должна быть по возможности горизонтальной. Как следует из выражения (2), среднее из отсчетов по лимбу, взятых при двух положениях вертикального круга, свободно от влияния коллимационной погрешности. Поэтому измерение горизонтальных углов следует производить при двух положениях трубы (КП и КЛ). Если величина коллимационной погрешности превышает точность отсчетного устройства, то производят исправление положения визирной оси. Для этого по формуле (2) вычисляют правильный отсчет М и наводящим винтом алидады устанавливают его на лимбе горизонтального круга. При этом алидада повернется на угол х= c, а перекрестие сетки нитей отклонится от изображения наблюдаемой точки N. Тогда, ослабив вертикальные винты оправы сетки нитей, с помощью боковых юстировочных винтов перемещают сетку до совмещения ее перекрестия с визирной целью. После этого сетку закрепляют вертикальными винтами и вновь повторяют поверку. 3. Поверка положения горизонтальной оси теодолита. Горизонтальная ось теодолита должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита. Выполнение условия необходимо для того, чтобы после горизонтирования теодолита коллимационная плоскость занимала отвестное положение. Поверка может быть выполнена двумя способами: а) на расстоянии 10-20м от стены здания устанавливают теодолит и визируют на высоко расположенную точку А на стене здания. Наклоняя трубу, проектируют эту точку до горизонтального положения визирной оси и отмечают на стене проекцию точки а1. Повторив ту же операцию при втором положении трубы, отмечают точку а2. Если точки а1 и а2 не совпадут то не выполнено условие, т.е. необходимо изменить положение горизонтальной оси теодолита относительно вертикальной. в) на расстоянии 10-20м от теодолита подвешивают отвес на длиной нити. Наводят перекрестие сетки нитей на верхнюю точку отвеса и плавно опускают зрительную трубу до горизонтального ее положения; при этом наблюдают, не сходит ли изображение нити отвеса с перекрестия сетки нитей. В современных теодолитах соблюдение этого условия гарантируется предприятием-изготовлением. Тем не менее, поверка условия должна быть обязательно выполнена. В случае несоблюдения условия исправление положения горизонтальной оси теодолита в полевых условиях не производится; его выполнение допускается только в специальной мастерской или в заводских условиях, так как требует частичной разборки прибора. Следует учесть, что среднее из отсчетов по лимбу, взятых при наведении на точку при двух положениях трубы (КП и КЛ), свободно от влияния наклона оси вращения трубы. 4. Поверка сетки нитей. Вертикальный штрих сетки нитей должен располагаться в коллимационной плоскости трубы. Иначе, горизонтальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярным с оси вращения теодолита. Выполнение данного условия требует для создания удобств при визировании на отвесные предметы (например, вехи). Для этого, тщательно установив ось вращения теодолита в отвесное положение, визируют на нить отвеса, подвешенного на расстоянии 5-10 м от прибора. Если вертикальный штрих сетки нитей не совпадает с изображением нити отвеса, то необходимо исправить положение сетки нитей путем ее поворота. Для этого слегка ослабляют винты, скрепляющие окулярную часть с корпусом трубы, и поворачивают окулярную часть вместе с сеткой нитей до требуемого положения; затем винты закрепляют. Отклонение вертикального штриха от отвесной линии допускается не более чем на 1/3 величины биссектора сетки нитей. После юстировки второй основной штрих сетки должен быть горизонтальным, так как взаимная перпендикулярность штрихов гарантируется заводом-изготовителем. Чтобы убедиться в этом, наводят горизонтальный штрих на какую-либо точку и наводящим винтом поворачивают алидаду горизонтального круга; при этом поверяемый штрих должен оставаться на изображении точки. При невыполнении условия юстировку повторяют. Юстировка места нуля. Место нуля МО вертикального круга должно быть равно 0о либо близким к 0о. Для поверки данного условия до начала работ несколько раз определяют МО из измерений различных углов наклона при двух положениях зрительной трубы, чтобы убедиться в его практическом постоянстве. Если среднее значение МО не превышает двойной точности отсчетного устройства (МО В зависимости от конструкции теодолита выполнение данной поверки имеет свои особенности: а) у теодолита с цилиндрическим уровнем при алидаде вертикального круга (Т5, Т15 и др.), действуя наводящим винтом зрительной трубы, устанавливают на вертикальном круге отсчет, равный вычисленному значению МО; при этом пузырек уровня при алидаде вертикального круга должен находиться в нуль-пункте. В результате визирная ось трубы будет приведена в горизонтальное положение. Далее наводящим винтом алидады совмещают нулевые штрихи отсчетного устройства и вертикального круга; при этом пузырек уровня отклонится от нуль-пункта. Тогда с помощью исправительного винта уровня снова приводят пузырек уровня в нуль-пункт. После этого для контроля вновь определяют МО из измерений вертикального угла при КП и КЛ и в случае необходимости повторяют юстировку; б) у теодолитов с уровнем при горизонтальном круге (Т30, 2Т30) по отсчетам КЛ и КП, полученным при визировании на один и тот же предмет, по формуле (68) или (69) вычисляют свободное от места нуля значение угла наклона и наводящим винтом трубы устанавливают его на вертикальном круге. При этом горизонтальный штрих сетки сместится с визирной цели. Тогда, действуя вертикальными юстировочными винтами сетки нитей, совмещают средний горизонтальный штрих сетки с изображением наблюдаемой цели. После этого повторяют данную поверку и поверку коллимационной погрешности; в) у теодолитов с компенсатором вертикального круга (Т5К, 2Т5К, Т30МП и др.) равенство МО=0o обеспечивается автоматически с помощью специального оптического компенсатора вертикального круга, действующего в диапазоне 3,0 – 5,0/. При больших значениях МО указанная поверка должна выполняться при установке компенсатора в среднее положение. Уменьшение величины МО вертикального круга теодолитов Т5К и Т30МП может быть достигнуто, как и в предыдущем случае, перемещением основного горизонтального штриха сетки вертикальными юстировочными винтами. В теодолитах 2Т5К и Т15К место нуля исправляют вращением специального юстировочного винта компенсатора. Трассирование_линейных_сооружений._Круговые_кривые.__Трассой'>Лекция 14. Трассирование линейных сооружений. Круговые кривые. Трассой называют ось проектируемого линейного сооружения, обозначенную в натуре или заданную на модели местности (топографической, стереоскопической, цифровой). Основными элементами трассы являются: план – ее проекция на горизонтальную плоскость и продольный профиль - вертикальный разрез по проектируемой линии. Перпендикулярно к трассе составляют поперечные профили. Трасса представляет собой сложную пространственную линию. В плане она состоит из прямых участков разного направления, сопрягающихся между собой горизонтальными кривыми постоянного и переменного радиуса кривизны. В продольном профиле трасса содержит линии различного уклона, соединяющиеся между собой вертикальными кривыми. На ряде трасс (электропередач, канализации) горизонтальные и вертикальные кривые не проектируют, и трасса представляет собой пространственную ломанную линию. Трасса должна удовлетворять определенным требованиям, которые устанавливаются техническими условиями на ее проектирование. Задаются наибольшие или наименьшие продольные уклоны, минимально допустимые радиусы горизонтальных и вертикальных кривых и др. Трассирование. Комплекс инженерно-изыскательских работ по выбору оптимальной трассы называют трассированием. Если трассу определяют по топографическим планам, аэрофотоматериалам и цифровым моделям местности, то трассирование называют камеральным; если она выбирается непосредственно на местности, то полевым. Положение трассы в равнинных районах определяется контурными препятствиями, т.е. ситуацией. В плане стремятся иметь по возможности прямую трассу, ведя трассирование по заданному направлению (азимуту спрямления). Однако встречающиеся препятствия в виде водотоков, болот, больших оврагов, а также населенные пункты, угодья заставляют отклонять трассу в ту или иную сторону. Каждый угол поворота дает некоторое удлинение трассы. Обычно стремятся иметь углы поворота до 30, которые незначительно удлиняют трассу. Положение трассы в горных районах определяются высотными препятствиями, т.е. рельефом. Камеральное трассирование. По карте масштаба 1:М и высоте сечения рельефа определяют величину заложения для уклона трассирования или в масштабе карты . Например, для карты масштаба 1: 50 000 при =10 м и = 20 промиллей. = 1000 см/0.020 50 000=1 см. По найденному значению заложения можно выделить по карте участки, принципиально отличающиеся по характеру трассирования – так называемые участки вольного и напряженного ходов. Напряженным ходом называют участки местности длиной не менее 3-5 км, для которых уклон больше заданного уклона. Там, где уклон местности меньше уклона трассы – участки вольного хода. Линия нулевых работ – это такой вариант расположения трассы, при котором заданный проектный уклон дороги выдерживается без устройства насыпей и выемок. Линии нулевых работ на участках напряженного хода намечают раствором циркуля, равным , последовательно засекая соседние горизонтали и соединяя найденные точки отрезками прямых. После спрямления линии нулевых работ измеряют транспортиром углы поворота трассы и назначают радиусы кривизны кривых. Затем по трассе разбивают пикетаж. По отметкам и пикетажу строят продольный (черный) профиль, а затем проектируют профиль дороги (красный профиль). |