Курс лекции по геодезии. Курс лекции по геодезии Акрам, руси. Лекция по дисциплине Геодезия Лекция Определение геодезии как науки и ее задачи. История геодезии

Скачать 2.09 Mb. Скачать 2.09 Mb.

|

|

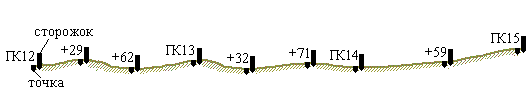

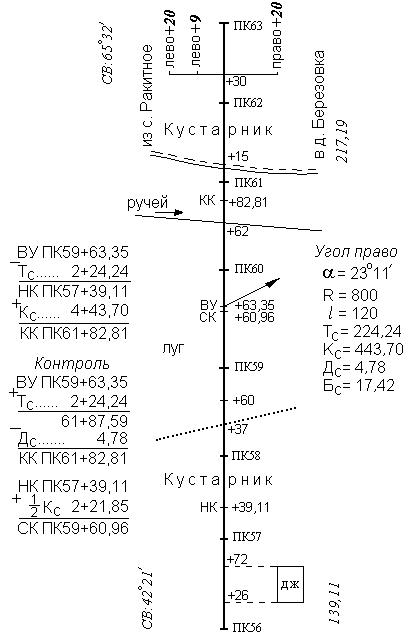

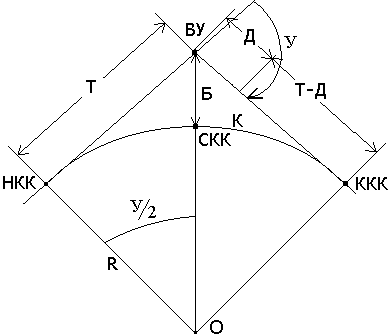

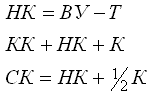

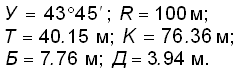

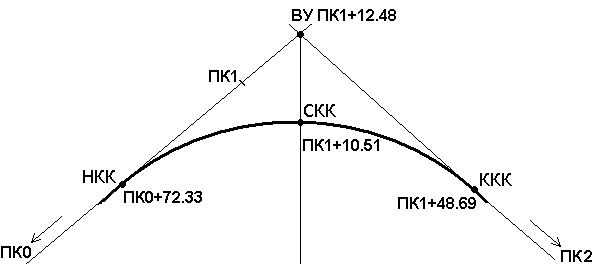

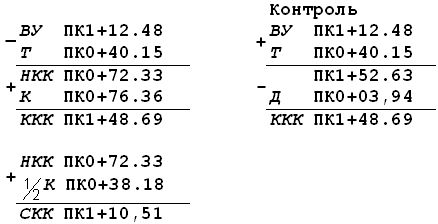

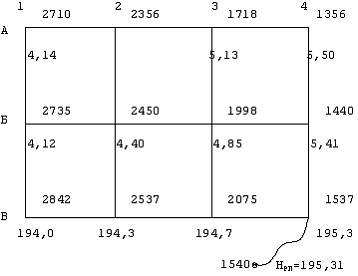

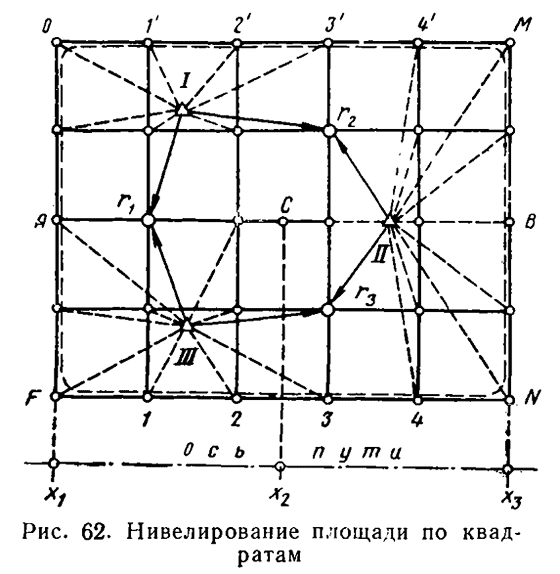

Полевое трассирование. Дорожные трассы состоят из прямолинейных и криволинейных участков. В плане прямолинейные участки сопрягаются кривыми линиями постоянного или переменного радиуса R, точки НК и КК представляют начало и конец криволинейного участка. Плановое положение трассы определяется при разбивке пикетажа, высотное в результате нивелирования. Рекогносцировка трассы – обследуют местность вдоль предлагаемой трассы. Разбивка пикетажа и поперечников – по трассе между ее началом и концом точками, называемыми пикетами, фиксируют 100-метровые отрезки и характерные точки трассы. Расстояния на трассе измеряют дважды. Сначала вместе с угловыми измерениями с помощью светодальномеров или мерных лент определяют расстояния между вершинами углов. При углах наклона более 2° измеренные расстояния уменьшают на величину поправки за наклон. Второй раз расстояния измеряют для разбивки пикетажа, элементов кривых и поперечных профилей. Данные измерения выполняют обычно мерными лентами или 50-ти метровыми рулетками. В зависимости от условий местности предельная относительная погрешность линейных измерений допускается 1:1000 – 1:2000. В ходе разбивки пикетажа одновременно выполняют съемку точек ситуации, расположенных вблизи трассы. Пикетом принято называть конечные точки, обозначающие участки определенной длины. Для железных и автомобильных дорог пикетом считается отрезок в 100 метров. Пикет обозначают буквами «ПК» и числом, например, «ПК12» (рис. 80) указывает, что данная точка расположена на расстоянии 1200 м от начала трассы.  Рис. 80. Разбивка пикетажа Пикеты закрепляют на местности, забивая вровень с землей кол. Рядом с ним (впереди него по ходу трассы, на расстоянии 20 – 25 см) забивают второй кол – сторожок, возвышающийся над поверхностью земли. На сторожке подписывают порядковый номер пикета, например ПК12. Кроме пикетов на местности отмечают ещё плюсовые точки: рельефные – характерные перегибы рельефа местности (с точностью до 1 м) и контурные – пересекаемые трассой сооружения, водотоки, границы угодий, дороги (с точностью до 1 см). Плюсовые точки также закрепляют колышком и сторожком. На сторожке пишут номер пикета и расстояние от него в метрах. Например, ПК13+32, что означает 32 метров после ПК13 или 1332 м от начала трассы. Там, где местность имеет заметный (более 1:5) поперечный уклон, на каждом пикете и плюсовой точке разбивают перпендикуляры к трассе, называемые поперечниками. Их разбивают в обе стороны от трассы длиной 15 – 30 м с таким расчетом, чтобы обеспечить съемку всей полосы местности. Конечные точки поперечников закрепляют точкой и сторожком, плюсовые точки, располагаемые в местах изменения наклона местности, – только сторожками. На них пишут расстояние от оси трассы: с буквой «П», если справа от оси, «Л» – слева (рис. 81).  Рис. 81. Разбивка поперечника. Одновременно с разбивкой пикетажа по обеим сторонам от оси трассы выполняют съемку полосы местности. Ширина полосы съемки зависит от характера будущего сооружения и устанавливается соответствующими техническими инструкциями. В полосе шириной 20 – 25 м с каждой стороны оси трассы съемку ведут инструментально, в основном методом перпендикуляров, а дальше – глазомерно. Пикетажный журнал При разбивке трассы ведут пикетажный журнал (рис. 82), изготовляемый из миллиметровой бумаги размером 10×15 см. Он является основным полевым документом при построении на продольном профиле трассы её плана и ситуации. По середине страницы пикетажного журнала проводят прямую, изображающую ось трассы, на ней в масштабе 1:2000 штрихами отмечают положение пикетов и плюсовых точек, подписывая рядом с ними их значения. Каждую новую страницу начинают с пикета, которым закончена предыдущая. В местах поворота трассы от оси стрелкой указывают направление поворота и вблизи на свободном месте в столбик записывают величину угла поворота и элементы кривой. На оси трассы отмечают главные точки кривых (начало, середину и конец), подписывают их пикетаж. Напротив прямых участков трассы выписывают их румбы и длины. Ситуацию в журнале зарисовывают схематично, указывая расстояния от оси трассы до предметов и габариты строений.  Рис. 82. Пикетажный журнал. Круговые кривые На всех линейных сооружениях, предназначенных для движения транспорта, в местах изменения направления трассы для сопряжения прямых участков с целью плавного и постепенного поворота движущего транспортного средства устраивают закругления или кривые. Закругления могут быть любыми. Простейшим является дуга окружности определенного радиуса, т.е. круговая кривая. На железнодорожных дорогах применяют круговые кривые со следующими радиусами: 4000, 3000, 2000, 1800, 1500, 1200, 1000, 800, 700, 600, 400 и 300 м. Конкретное решение о применении радиусов железнодорожных кривых принимают в соответствии с конкретными условиями и строительно-техническими нормами СТН Ц-01-95. Круговая кривая характеризуется четырьмя главными точками и шестью основными элементами (рис. 83). Главными точками кривой, которые определяют положение кривой на местности, являются: вершина угла ВУ; начало круговой кривой НКК; середина круговой кривой СКК; конец круговой кривой ККК.  м мРис. 83. Схема круговой кривой. Основными элементами кривой являются: Угол поворота трассы У. 2. Радиус закругления R. Во время изысканий угол У вычисляют, а радиус R назначают. Остальные элементы находят по формулам, вытекающим из прямоугольного треугольника с вершинами ВУ, НКК, О (рис. 83). 3. Тангенс кривой (касательная) Т – расстояние по прямой от вершины угла до начала или конца кривой. 4. Длина кривой К от начала кривой до её конца. 5. Биссектриса кривой Б – отрезок от вершины угла до середины кривой. 6. ДомерД – разность между длиной двух тангенсов и кривой. Д = 2Т - К . Все элементы кривой можно вычислить по вышеприведенным формулам. Но так как Т, K, Б и Д находятся в прямой зависимости от угла поворота и радиуса, то для их определения составлены специальные таблицы для разбивки кривых. Вычисление пикетажа главных точек круговой кривой Вычислить пикетажные значения главных точек кривой – значит узнать на каких пикетах и плюсовых точках они находятся. Сначала определяют пикетаж вершины угла поворота ВУ, а затем находят пикетажное значение начала, конца и середины кривой  . .Для контроля вторично вычисляют пикетажное значение конца кривой КК = ВУ + Т - Д . Пример (рис. 84): Определены: пикетаж ВУ ПК1+12.48 и основные элементы круговой кривой:  Найти пикетажные значения НКК, ККК, СКК. Расчет пикетажа главных точек кривой выполняется в следующей форме:  Рис. 84. Разбивка пикетажа с учетом кривой.  Разбивка кривой в главных точках на местности Разбить кривую в главных точках на местности – значит найти положение её главных точек на оси линейного сооружения и закрепить их. Положение начала кривой НКК определяют, отложив вычисленное расстояние от ближайшего пикета. В нашем примере (рис. 84) ближайшим пикетом является ПК1. От него к ПК0 откладывают расстояние 27,67. В этой точке забивают колышек, а на расстоянии 15 – 20 см по направлению трассы забивают сторожок и на нем записывают НКК ПК0 + 72.33. Середину кривой СКК закрепляют, отложив от ВУ по направлению биссектрисы угла, образованного направлениями трассы, отрезок, равный Б. На следующем, после вершины угла, направлении трассы откладывают величину домера (см. рис. 83), после чего продолжают разбивку пикетажа. При этом в месте отложения домера две точки – начало домера и его конец получают одно и тоже пикетажное наименование, благодаря чему в конце кривой пикетаж совпадает с пикетажем прямой. Положение ККК получают, отложив от конца домера расстояние , в примере оно равно 36.21 м. Найденное положение ККК закрепляют колышком и сторожком. Лекция 15. Нивелирование поверхности по квадратам. Вертикальная планировка. Нивелирование поверхности по квадратам. При съемке небольших участков местности с равнинным рельефом удобно применять метод съемки плана и нивелирования по квадратам. Суть этого метода состоит в том, что на местности сначала разбивают сеть квадратов и ведут одновременно съемку плана. Затем производят геометрическое нивелирование точек, расположенных по вершинам углов квадратов. Представляет собой наиболее простой вид топосъемки. Используется на открытой местности со слабо выраженным рельефом. Получаемый нивелированием по квадратам топографический план наиболее удобны для определения объемов земляных масс при проектировании искусственного рельефа местности. Построение сетки квадратов на местности выполняется теодолитом и лентой. Стороны квадратов в зависимости от масштаба съемки и рельефа местности принимают равными 10, 20, 40 и более метров. Рассмотрим вариант разбивки шести квадратов со сторонами 40 м (рис.42). За начальное направление выбирают наиболее длинную линию А1-А4. В створе этой линии забивают через 40 м колышки соответствующие точкам А1, А2, А3, А4. В угловых точках А1 и А4 строят прямые углы и откладывают отрезки А1-В1 и А4-В4, фиксируют колышками угловые точки В1 и В4. Для контроля измеряют сторону В1-В4 и, если ее длина не отличается от проектной более чем на 1:2000 (<5см на 100 м), то выполняют разбивку точек Б1, Б4 и, вешением в соответствующих створах, - точек Б2 и Б3. Колышки забивают вровень с поверхностью земли рядом забивают колышки-"сторожки", на которых подписывают их обозначения.  Рис.42.Схема нивелирования по квадратам Плановое положение элементов ситуаций определяют линейными промерами от вершин и сторон квадратов способами прямоугольных координат, линейных засечек и створов. Высоты вершин квадратов получают из геометрического нивелирования Нi = ГП- bi, где ГП - горизонт прибора ГП = Нрп + bрп; bi - отсчет по рейке горизонтальным лучом визирования. В журнале-схеме (рис.42) записывают отсчеты по черной и красной сторонам рейки, поставленной на землю, поочередно у каждой вершины квадратов. Контроль правильности отсчетов выполняют по разности нулей (РО), которая не должна отличаться от стандартного значения РО равного 4683 или 4783 мм не более 3 мм. Высоты целесообразно выражать в метрах с округлением до 0.01 м. Привязка сетки квадратов к пунктам геодезической сети с целью построения топоплана в принятой системе координат выполняется прокладкой теодолитно-нивелирного хода. В учебном задании таким ходом является обратный ход от пункта 513 до пункта 512 через точки 3 и В1. Высотная привязка точки В1 выполнена замкнутым нивелирным ходом от пункта 512 до точки В1 и обратно без дополнительного контроля высот, что обычно не рекомендуется нормативными документами.  Длина линии АВ в этом случае должна быть кратна длине сторон квадратов. Составление схемы участка. На миллиметровой бумаге составляют в произвольном масштабе схему, подобную сетке квадратов при нивелировании поверхности. Около вершин квадратов выписывают их абсолютные отметки, полученные в результате нивелирования. Рассчитывают условную (рабочую отметку)отметку по формуле h = Hф - Hmin, где Hmin – наименьшая из всех фактических отметок. Вычисление проектной отметки горизонтальной площадки. Отметку НП горизонтальной площадки вычисляют по формуле НП =Hmin + (h1 +2 h2 + 3h3 + 4h4) /4n , где h1 - сумма условных отметок вершин, относящихся только к одному квадрату; h2 – сумма условных отметок вершин, относящихся к двум смежным квадратам и т.д. Вертикальная планировка площадей Понятие о вертикальной планировке. В процессе строительства первоначальная поверхность стройплощадки изменяется. Оставшийся по окончании строительных работ грунт препятствует стоку дождевых вод. Поэтому важное место в строительном процессе занимает организация рельефа, т.е вертикальная планировка. Вертикальной планировкой называют преобразование существующего (естественного) рельефа в проектный (искусственный), отвечающий требованиям строительства и благоустройства территории. Вертикальная планировка заключается в замене реальной поверхности оформляющими наклонными и горизонтальными плоскостями, иногда криволинейными поверхностями различного порядка. Выбор проектной поверхности при проектировании определяется особенностями строительства и благоустройства с учетом экономических показателей и требований нормативных документов. В задачу вертикальной планировки входит обеспечение отвода поверхностных вод со строительной площадки и выполнение минимального объема работ. Вертикальную планировку подразделяют на: планировку при внутриквартальной застройке, строительстве спортивных сооружений и т.п.; планировку, выполняемую при строительстве линейных сооружений, отличающихся малой площадью и большой протяженностью (дороги, каналы и др.). Планировочные работы, производимые на местности землеройными машинами и механизмами, по существу, заключаются в образовании выемок и насыпей. Наибольший экономический эффект при планировке получают тогда, когда работы производят с учетом баланса земляных работ (нулевого баланса), т.е. когда объемы грунта насыпей и выемок равны между собой. В этом случае при планировочных работах избыточный грунт не вывозят и не привозят недостающий, а перемещают его на планируемом участке. В процессе проектирования планировки определяют объем грунта (объем земляных работ), который должен быть вынут и насыпан. Графической основой для составления проекта вертикальной планировки служит топографический план, получаемый в результате съемки местности. Чаще всего в качестве основы для разработки проекта используют материалы съемки, называемой нивелированием поверхности. Составление картограммы земляных работ. Задача вертикальной планировки решается с помощью составления картограммы земляных работ, представляющей собой графическоеизображение размещения на плане насыпей и выемок. Картограмма является составной частью проекта вертикальной планировки и используется для перемещения земляных масс, а также и для выноса в натуру проектных плоскостей вертикальной планировки. - 0.06 + 0.20 +0.41 Г 15.4 4.6 -0.32 В +0.53 +0.42 +0.12 -0.13 Картограмма земляных работ при проектировании горизонтальной площадки Для подсчета объема земляных масс в квадратах пользуются рабочими отметками. При подсчете земляных масс по картограмме учитывают и грунт, вынутый из котлованов под здания и сооружения, в соответствии, с чем корректируют количество грунта, подлежащего перемещению. Если по углам точек имеются рабочие отметки с плюсом и минусом, то интерполированием определяют положение нулевых точек, соединяя которые, получают контуры выемок и насыпей на планируемом участке, т.е. линию нулевых работ. Квадраты, стороны которых делит линия нулевых работ, называются неполными. Объем выемки или насыпи в замкнутой фигуре определяют по следующим формулам: Для квадрата или его части Q = (h1 + h2 + h3 + h4) p/4 = hp /4, где hi – рабочие отметки по углам квадрата, м; р – площадь квадрата. После подсчета объемов земляных работ по отдельным квадратам их суммируют в пределах каждого контура выемок или насыпей, ограниченного нулевыми линиями. Объемы работ по отдельным фигурам выписывают на самой картограмме. Лекция 16. Элементы теории погрешности измерений Общие понятия об измерениях Сравнение какой-либо величины с другой однородной величиной, принятой за единицу, называют измерением, а полученное при этом числовое значение – результатом измерения. Различают измерения прямые (непосредственные) и косвенные. Основное уравнение прямого измерения. λ = N ∙ K где λ – результат измерения; ^ К – значение величины, принятой за единицу измерения (сравнение); N – отвлеченное число, показывающее во сколько раз λ больше N. |