менеджмент. Литература по теме Практические задания

Скачать 1.59 Mb. Скачать 1.59 Mb.

|

|

Теория менеджмента Содержание Аннотация Тема 1. История управленческой мысли Вопрос 1. Развитие управленческой мысли. Вопрос 2. Классическое направление менеджмента. Вопрос 3. Гуманитарное направление менеджмента. Вопрос 4. Современные направления менеджмента. Вопрос 5. Развитие управленческой мысли в России. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 2. Основные понятия менеджмента Вопрос 1. Понятия «менеджмент» и «управление». Вопрос 2. Понятие «организация». Вопрос 3. Система менеджмента в организации. Вопрос 4. Основные функции менеджмента. Вопрос 5. Методы менеджмента. Вопрос 6. Виды менеджмента. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 3. Содержание и специфика деятельности менеджера Вопрос 1. Профессия «менеджер». Вопрос 2. Компетенции и имидж менеджеров. Вопрос 3. Роли менеджеров. Вопрос 4. Национальные особенности менеджмента. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 4. Планирование деятельности менеджера Вопрос 1. Целеполагание и планирование. Вопрос 2. Внешняя среда организации. Вопрос 3. Основные виды планирования. Вопрос 4. Принципы эффективного планирования. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 5. Организационная деятельность менеджера Вопрос 1. Принципы организационной деятельности. Вопрос 2. Организационная структура. Вопрос 3. Организационные полномочия. Вопрос 4. Базовые типы организационных структур. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 6. Мотивация персонала Вопрос 1. Основные определения теории мотивации. Вопрос 2. Содержательные теории мотивации. Вопрос 3. Процессуальные теории мотивации. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 7. Управленческий контроль Вопрос 1. Понятие управленческого контроля. Вопрос 2. Виды управленческого контроля. Вопрос 3. Принципы управленческого контроля. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 8. Принципы разработки управленческих решений Вопрос 1. Понятие управленческого решения. Вопрос 2. Классификация управленческих решений. Вопрос 3. Основы разработки управленческих решений. Вопрос 4. Методы коллективной разработки управленческих решений. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 9. Коммуникации в менеджменте Вопрос 1. Понятие организационных коммуникаций. Вопрос 2. Свойства организационной информации. Вопрос 3. Коммуникационные потоки в организации. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Тема 10. Лидерство в менеджменте Вопрос 1. Понятие власти и лидерства. Вопрос 2. Личностный подход к лидерству. Вопрос 3. Поведенческий подход к лидерству. Вопрос 4. Ситуационный подход к лидерству. Вопрос 5. Коды лидерства по И. Адизесу. Вопросы для самопроверки: Литература по теме: Практические задания: Аннотация Настоящий курс предназначен для изучения дисциплины «Менеджмент». Изучение дисциплины «Менеджмент» ориентировано на получение обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и сфере профессиональной деятельности по управлению коммерческими банками как хозяйственными организациями. Объектом изучения в дисциплине является менеджмент как отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по управлению коммерческими банками как хозяйственными организациями. Предметом изучения является совокупность базовых научных положений и наиболее общих практических методов менеджмента. Наряду с появлением новых форм и инструментов управления, сохраняется преемственность теоретических основ и большинства практических методов, разработанных в разные годы в разных странах мира. Поэтому профессиональное овладение практикой менеджмента в наши дни невозможно без глубокого и всестороннего изучения его теоретических основ. Дисциплина «Менеджмент» формирует систему базовых представлений о содержании, специфике, принципах и инструментах профессиональной управленческой деятельности, а также развивает основные практические умения в сфере управления организациями. Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по общественным и естественнонаучным дисциплинам курса среднего общего образования. Целью изучения дисциплины: «Менеджмент» является формирование у обучающихся базовых представлений о содержании профессиональной управленческой деятельности и развитие основных практических умений в сфере общего менеджмента. Задачи изучения дисциплины: изучение исторических предпосылок возникновения управленческой мысли и раскрытие сущности и содержания идей основных научных школ управления; раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий менеджмента; освоение методологических основ менеджмента; развитие первичных практических умений в сфере профессиональной управленческой и организационной деятельности (в том числе на примерах коммерческих банков); обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и инструментов профессиональной управленческой и организационной деятельности. Тема 1. История управленческой мысли Вопросы темы: 1. Развитие управленческой мысли. 2. Классическое направление менеджмента. 3. Гуманитарное направление менеджмента. 4. Современные направления менеджмента. 5. Развитие управленческой мысли в России. Цель изучения темы: изучение основных научных школ менеджмента. Задачи изучения темы: изучение исторических предпосылок возникновения управленческой мысли; ознакомление с классическими школами менеджмента; ознакомление с гуманитарными школами менеджмента; ознакомление с современными школами менеджмента. Успешно изучив тему, Вы: Будете знать: классификацию научных направлений и школ менеджмента; основные идеи школы научного менеджмента, административной школы, бюрократической школы; основные идеи школы человеческих отношений, сущность хоторнских экспериментов, школы наук о поведении; основные идеи количественного, системного, ситуационного и процессного подходов к менеджменту. Будете уметь: анализировать управленческие ситуации с помощью методов школы научного менеджмента, административной школы, бюрократической школы; ранжировать виды деятельности менеджера с помощью функционального подхода; систематизировать простейшие бизнес-процессы в организации. Будете владеть: навыками структурирования и анализа информации, необходимой для принятия научно обоснованного разрешения управленческой ситуации. Вопрос 1. Развитие управленческой мысли. Современный термин «менеджмент» происходит от английского слова management – управление, руководство, администрирование, лидерства. По мнению ряда специалистов, происхождение слова «менеджмент» связано с латинским manus – рука (manus age – делать руками). В наши дни слово«менеджмент»употребляется для обозначения особой профессиональной деятельности – высокоэффективного управления организацией. Управление как сфера человеческой деятельности появилось давно. Во все времена совместная работа больших и малых групп людей так или иначе требовала управления, а именно: планирования, распределения обязанностей между работниками, объяснения каждому исполнителю его выгоды или необходимости участия в общем деле, контроля за работой со стороны старших и т.д. Знания об управлении формировались в основном эволюционным путем. Однако во все времена на развитие управленческой мыли сильное влияние оказывали различные исторические изменения: в политике, в экономике, в системе социально-экономических отношений. Поэтому можно условно выделить события и периоды, которые послужили наиболее заметными толчковыми моментами для развития управленческой мысли. Их часто называют «управленческими революциями» (см. табл. 1). Таблица 1. Управленческие революции

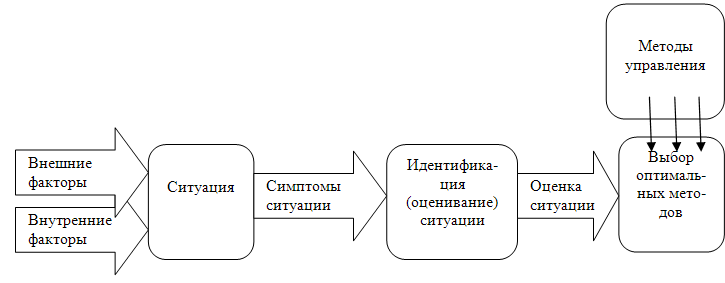

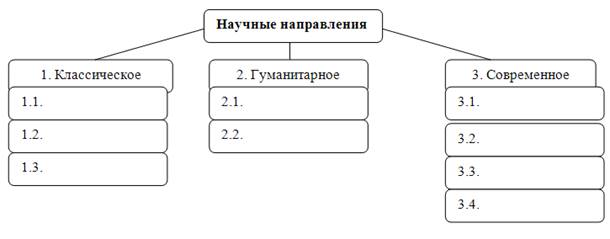

В начале ХХ века стали складываться первые научные школы менеджмента. С этого момента можно говорить не только о развитии управленческой мысли, но и о формировании менеджмента как науки. Научная школа менеджмента – это совокупность схожих идей, концепций и методов в сфере управления, а также коллектив ученых, разрабатывающих под руководством главы (основателя, лидера) школы выдвинутую им программу исследований. Можно выделить научные школы менеджмента: 1. Классическое направление менеджмента: школа научного менеджмента; административная школа; бюрократическая школа. 2. Гуманитарное направление менеджмента: 1) школа человеческих отношений; 2) школа наук о поведении. 3. Современные направления менеджмента: 1) школа количественных методов; 2) системный подход к менеджменту; 3) ситуационный подход к менеджменту; 4) процессный подход к менеджменту. Рассмотрим последовательно эти научные школы. Вопрос 2. Классическое направление менеджмента. Школа научного менеджмента. Основателем данной школы менеджмента был американский инженер и исследователь Фредерик Уинслоу Тейлор (1856–1915). Он и его последователи полагали, что, проводя наблюдения, замеры и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда и добиться повышения его эффективности. Они считали, что организацию можно «разложить» на составные части и «пронормировать» работу каждой из них. В книге «Принципы научного менеджмента», увидевшей свет в 1911 году, Ф. Тейлор изложил следующие принципы повышения производительности труда: изучить задачу и проанализировать движения, которые требуются для ее выполнения; описать каждое движение, составляющие его усилия и измерить время, затраченное на каждое из них; устранить все лишние движения; оставшиеся движения последовательно соединить так, чтобы работник тратил на них минимум физических и умственных усилий и, естественно, времени; изменить конструкцию инструментов, используемых работником для выполнения задачи. Изложенные принципы научного менеджмента Ф. Тейлора были скрупулезно воплощены его соотечественником Генри Фордом, что позволило последнему создать первый коммерчески успешный конвейер. Административная школа. Основоположником данной школы управления является французский горный инженер, руководитель крупной горно-металлургической компании Анри Файоль (1841-1925). Ее основные идеи изложены в труде «Общее и промышленное администрирование», вышедшем в 1914 году. Административная школа занималась выработков подходов к совершенствованию управления организацией в целом и созданием универсальных принципов управления. А. Файоль выделил пять основных элементов (функций), из которых складывается деятельность администрации: планирование, организация, распорядительство, координирование, контроль. Он ввел понятие «функции управления». Кроме того, А. Файоль сформулировал и обосновал четырнадцать принципов управления: 1. Разделение труда - перепоручение работникам отдельных операций повышает производительность труда. 2. Власть – право отдавать приказы должно сопровождаться ответственностью. 3. Дисциплина – необходимость соблюдения правил, установленных внутри организации. 4. Единство распорядительства – каждый работник получает распоряжения только от одного руководителя. 5. Единство руководства – группа работников должна работать по единому плану, направленному на достижение одной цели. 6. Подчинение частных интересов общему – интересы организации должны быть выше интересов группы или одного работника. 7. Вознаграждение – наличие справедливых методов стимулирования работников. 8. Централизация – организация имеет управляющий центр, а степень централизации зависти от конкретного случая. 9. Иерархия – организационная иерархия не должна нарушаться, но, по мере возможности, ее надо сократить. 10. Порядок – каждый работник находится на своем рабочем месте. 11. Справедливость – администрация должна сочетать доброту и правосудие. 12. Постоянство состава персонала – текучесть кадров ослабляет организацию и является следствие плохого менеджмента. 13. Инициатива – предоставление возможности проявления личной инициативы работникам. 14. Единение персонала – сплоченность работников, единство силы. Бюрократическая школа. Основоположником данной школы считают немецкого социолога, юриста, экономиста и историка Макса Вебера (1864-1920). Он полагал, что жесткий порядок, подкрепляемый соответствующими правилами, является наиболее эффективным работы любой организованной группы людей. В отличие от Ф.Тейлора, пытавшегося сделать так, чтобы сотрудник трудился как машина, М.Вебер считал, что вся организация должна работать как машина. Он считал необходимым разложить организацию на составные части и «пронормировать» работу каждой из них. Подчеркивая, что организацией нужно управлять на безличной, чисто рациональной основе, Вебер называл такую форму организации менеджмента бюрократией. Бюрократия – система управления, основанная на вертикальной иерархии и призванная выполнять поставленные перед нею задачи наиболее эффективным образом. Необходимыми условиями реализации данной формы организации менеджмента являются: централизация власти и стандартизация методов работы. Вопрос 3. Гуманитарное направление менеджмента. Школа человеческих отношений. Данная научная школа возникла как реакция на малое внимание ранних школ менеджмента к человеческому фактору и психологии человека. Ее идеи получили развитие в 1930–1950-е гг. Автором доктрины «человеческих отношений» считают профессора Гарвардского университета Элтона Мэйо (1880–1949), проводившего серию экспериментов на заводах компании «Western Electric». Впоследствии его эксперименты получили название «хоторнских» по названию местечка Хоторн, где находились заводы. Э. Мэйо исследовал факторы, влияющие на производительность труда рабочих (в частности, освещенность помещения). Мэйо обнаружил новый фактор – осознание сотрудницами важности происходящего, своего участия в каком-то мероприятии, внимания к себе и т.п., что способствовало росту производительности труда. После отмены новых условий труда, введенных в ходе хоторнских экспериментов, производительность труда снизилась, но осталась на более высоком уровне, чем до начала экспериментов. Хоторнский эффект – это условия, в которых новизна, интерес к эксперименту или повышенное внимание к вопросу, приводят к искаженному, часто слишком благоприятному результату. Участники эксперимента действуют более усердно благодаря осознанию того, что они причастны к чему-то новому. Представители школы человеческих отношений рекомендовали руководителям для повышения производительности труда: поощрять интерес сотрудников к работе; привлекать сотрудников к обсуждению нововведений; обеспечивать возможности для общения сотрудников и обмена опытом. Школа наук о поведении. С начала 1950-х годов школа человеческих отношений начала трансформироваться в школу наук о поведении. Главной идеей этой школы стало следующее утверждение: отношения между менеджерами и работниками – это такие отношения, когда работник, получая в качестве стимула вознаграждение (моральное или материальное), отвечает на него положительной реакцией – эффективной работой. Одним из наиболее ярких представителей школы наук о поведении является американский социальный психолог Дуглас Мак-Грегор (1906–1964). В 1960 году в труде «Человеческая стороны предприятия» он пришел к выводу, что существует два вида менеджмента: первый основывается на «теории Х», а второй – на теории «Y». Теория Х: люди изначально не любят трудиться; больше всего люди хотят защищенности; чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение. Менеджеров, разделяющих взгляды теории Х, Д. Мак-Грегор назвал автократичными руководителями. Теория Y: у работников часто встречаются способности к творческому решению проблем; если люди приобщены к организационным целям, они будут использовать самоуправление и самоконтроль; если условия благоприятные, люди не только примут на себя ответственность, но и будут стремиться к ней. Менеджеров, разделяющих взгляды теории Y, Д. Мак-Грегор назвал демократичными руководителями. Понятно, что ни автократичное, ни демократичное поведение менеджера в чистом виде вряд ли приведет к эффективному управлению людьми. Однако, подход Д. Мак-Грегора вооружает менеджера некой «палитрой» стилей поведения, с помощью которой он должен выбрать оптимальный стиль руководства. При этом он должен стремиться создать такие условия, при которых работник, достигая целей организации, одновременно достигает своих личных целей. Таким образом, наиболее полно используется интеллект и креативность работников. Вопрос 4. Современные направления менеджмента. Школа количественных методов. Суть количественных методов заключается в том, что для решения задачи управления предприятием разрабатывается модель процесса управления. Модель представляет собой схематичное, упрощенное отображение реальной ситуации. Одной из форм модели является математическая модель – описание систем и процессов взаимосвязанными математическими выражениями. Задавая переменным величинам различные значения, можно найти оптимальный вариант. Чем точнее выполнены расчеты, тем выше вероятность получения искомого результата в реальности. Особую важность использование количественных методов исследования приобретает в условиях: сложных; требующих обработки большого массива информации; дефицита времени. Количественные методы в менеджменте опираются на такие научные теории как: принятия решений; исследования операций; игр; массового обслуживания; оптимальных систем. Системный подход к менеджменту. Системный подход к менеджменту (1950-е годы – по настоящее время) заключается в изучении свойств любой организации как сложной системы, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов. Система – это совокупность взаимосвязанных и взаимно влияющих друг на друга элементов, образующих устойчивое единство. Система обладает как минимум одним новым свойством, которого нет у ее элементов. Современный менеджмент рассматривает организацию (предприятие, фирму) как сложную открытую систему. Слово «открытая» говорит о том, что для нормального функционирования любой организации необходимо обмениваться с внешней средой разнообразными ресурсами. Ситуационный подход к менеджменту. В основе данного подхода лежит утверждение о том, что в современных условиях внутренняя и внешняя среда любой организации подвержены резким изменениям. Постоянно возникают такие обстоятельства, которые сильно влияют на организацию в каждый конкретный период времени. Набор возникающих обстоятельств, сформировавшихся к определенному моменту времени внутри организации и в ее окружении называют ситуацией. Закон ситуации» в 1920-х годах впервые был сформулирован социологом Мери Паркер Фоллет. Она отмечала, что различные ситуации требуют различных типов знаний. Ситуационный подход увязывает конкретные приемы и методы управления с конкретными ситуациями таким образом, чтобы наиболее эффективно достичь целей организации в сложившейся ситуации. Методология ситуационного подхода к управлению приведена на рис. 1.  Рис. 1. Методология ситуационного подхода к управлению Процессный подход к менеджменту. В основе данного подхода к менеджменту лежит понятие процесса как последовательности исполнения работ (функций, операций), направленных на создание результата, имеющего ценность для потребителя. Традиционно управление организациями строилось через выделение и обособление отдельных функций управления: планирование, контроль, учет, финансы, кадры, маркетинг, снабжение, сбыт и т.д. В 1980-е годы появились идеи перехода к принципиально новому виду построения организаций и группировке в них работ – управлению через бизнес-процессы. Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций и связующих процессов – коммуникации и принятия решений. Категория, определяющая, насколько результат, полученный в ходе процесса, соответствует потребностям потребителя этого результата, называется взаимодействием. Вклад П. Друкера в теорию и практику менеджмента. К истинным классикам мировой управленческой мысли можно с уверенностью отнести американского ученого, экономиста, публициста, педагога Питера Фердинанда Друкера (1909-2005). Главный вклад ученого – систематизация знаний по проблемам управления и выделение менеджмента в отдельную науку. Крупнейшим из его многочисленных теоретических положений является концепция «Управление по целям» (Management by objectives – МВО), в соответствии с которой во главу угла ставятся цели организации. Лишь после их выработки, по мнению П. Друкера, можно определять ее функции, систему и методы взаимодействия элементов процесса управления. Вопрос 5. Развитие управленческой мысли в России. В развитии менеджмента в России можно выделить следующие этапы: 1) 1900–1910-е годы – зарождение; 2) 1920-е годы – этап интенсивного развития на мировом уровне; 3) 1930–1950-е годы – затяжной кризис и глубокое отставание; 4) 1960–1980-е годы – активное возрождение; 5) 1990-е годы – н/время – «догоняющее» развитие. В доказательство того, что в начале ХХ века российская управленческая мысль не уступала американской, можно привести имена двух наших соотечественников - Александра Богданова и Алексея Гастева. Александр Александрович Богданов (1873–1928) – выдающийся русский ученый, экономист, философ, врач, писатель-фантаст. Его монография «Тектология. Всеобщая организационная наука», написанная в 1910 году, по сей день признается одним из основополагающих трудов современной теории организации. Исходным пунктом подходов А. Богданова стало признание, что к изучению любого явления необходимо подходить с точки зрения его организации. Алексей Капитонович Гастев (1882-1939) – один из наиболее ярких представителей отечественной научной мысли в области управления, основатель Центрального института труда. Он с большим уважением относился к идеям западных основоположников научного менеджмента, переписывался с Г. Фордом. Однако, в отличие от идей Ф. Тейлора, в теории А. Гастева центральное место занимал человеческий фактор. Об интенсивном развитии управленческой мысли в России в первой четверти ХХ века свидетельствуют и следующие факты: Основные работы Ф.Тейлора и других основоположников школы научного менеджмента были переведены на русский язык в 1911-1914 гг. Первая Всероссийская инициативная конференция по научной организации труда и производства состоялась январе 1921 года. Подход к анализу проблем менеджмента, сформулированный в 1920-х годах российскими учеными, получил название социального подхода. Они высказали идеи, во многом аналогичные сформулированным позже положениям американской доктрины «человеческих отношений». Вопросы для самопроверки: 1. Приведите классификацию научных направлений и школ менеджмента. 2. Каковы основные положения школа научного менеджмента? 3. Каковы основные положения административной школы менеджмента? 4. Каковы основные положения бюрократической школы менеджмента? 5. В чем заключалось развитие менеджмента в рамках школы человеческих отношений? 6. Каковы основные результаты хоторнских экспериментов Э. Мэйо? 7. В чем суть теории «Х» и теории «Y» Д. Мак-Грегора? 8. Каковы современные направления менеджмента? Литература по теме: Основная литература: 1. Михненко П.А. Теория менеджмента: учебник. – М: МФПУ «Синергия», 2014. – Глава 1. Дополнительная литература: 1. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. В 2-х кн. / Редкол. Л.И. Абалкин и др. – М.: Экономика, 1989. 2. Друкер П. Практика менеджмента: учебное пособие / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2009. 3. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов. 5-е изд. – М.: Академический проект; Трикста, 2005. 4. Маршев В.И. История управленческой мысли. – М.:ИНФРА-М, 2010. 5. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. / пер. с англ. 3-е изд. – М.: Вильямс, 2008. Интернет-ресурсы: 1. Сайт «Корпоративный менеджмент» www.cfin.ru 2. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». http://www.mevriz.ru www.gd.ru Практические задания: Задание 1. Запишите названия изученных школ и подходов менеджмента в соответствии с приведенной ниже схемой.  Задание 2. Руководствуясь подходами Ф. Тейлора, рекомендовавшего точно устанавливать ожидаемый результат труда каждого работника, заполните свободный столбец приведенной ниже таблицы.

Задание 3. Заполните приведенную ниже таблицу краткими примерами, иллюструющими реализацию каждого из универсальных принципов управления А. Файоля.

Задание 4. Прочитайте кейс. Развитие компании «Инфо-Инвест». Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент образования компании в 2005 году численность ее сотрудников, включая основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего девять человек. В 2006 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2009-м численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2011 года количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая прибыль компании по сравнению с 2009 годом выросла почти в 3 раза. В 2015 году численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2011 году. В 2013 году компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком «Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2016 прибыль должна вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании обусловлен тем, что с 2009 по 2010 годы удалость создать команду эффективных менеджеров, владеющих современными технологиями управления. Задания: 1. Письменно ответьте на вопросы: а) Чем занимается компания «Инфо-Инвест»? б) По каким характеристикам можно судить о развитии компании? 2. Составьте таблицу (см. образец ниже) и сгруппируйте количественные характеристики, используемые в кейсе, по их содержанию.

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития компании «Инфо-Инвест». |