Программно-методический комплекс Философия. Методическая разработка по организации самостоятельной работы студентов с первоисточниками. В заключительной части комплекса даны примерные вопросы к экзамену по философии

Скачать 8.01 Mb. Скачать 8.01 Mb.

|

|

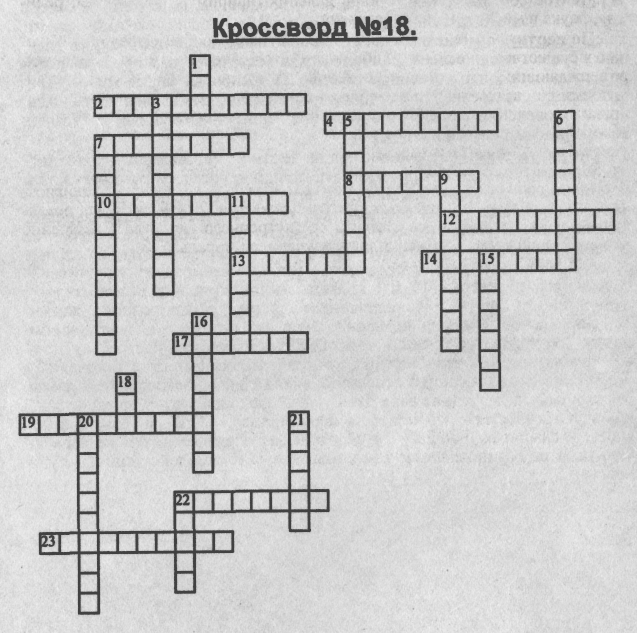

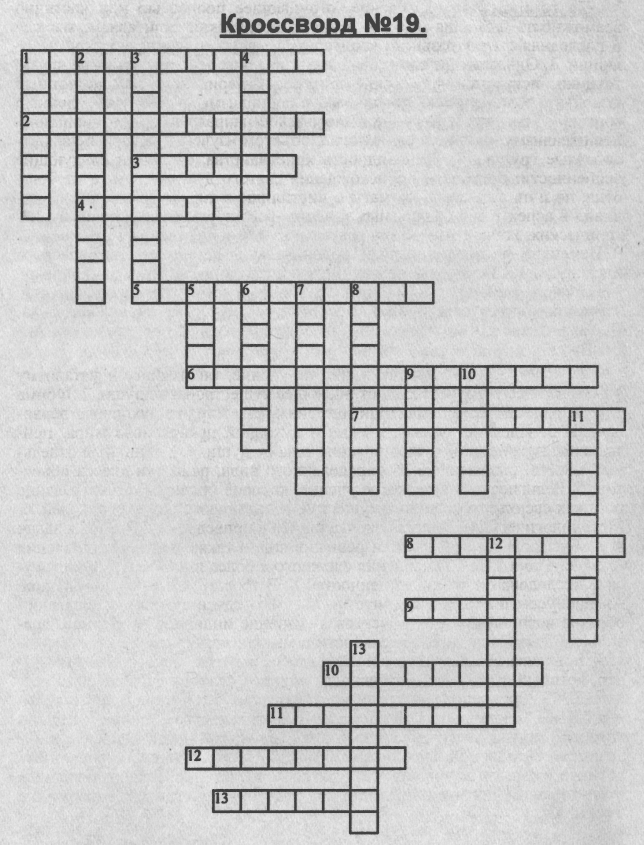

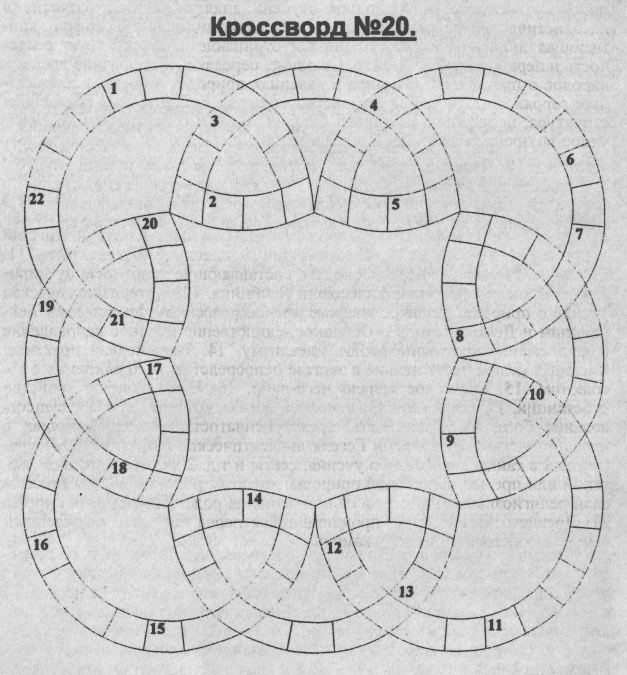

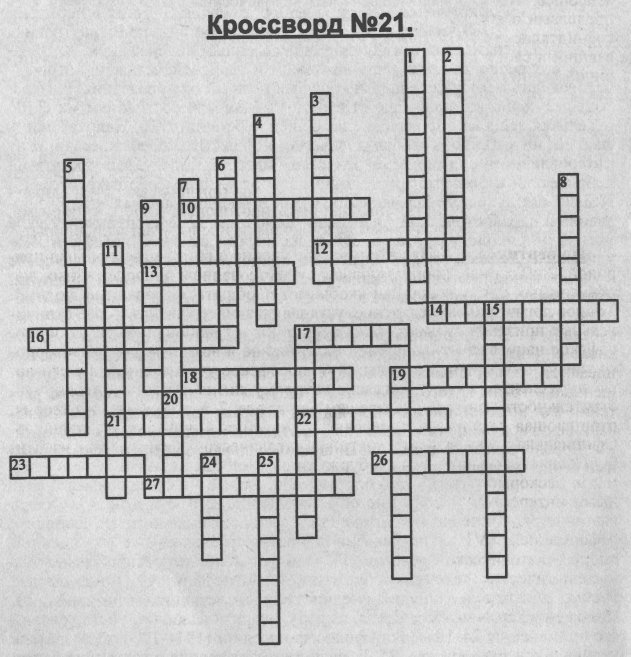

По вертикали: 1.Инакомыслящий человек, не согласный с господ ствующей идеологий. З.Нравственный принцип, согласно которому благо другого более значимо, чем личное благо. 4.Противоречие в рассуждени ях возникающее при соблюдении его логической правильности З.Совокупность теоретических предпосылок, определяющих конкретное научное исследование и признанное научной общественностью на данном этапе. б.Непосредственное постижение истины без предварительного ло гического рассуждения. 10. В широком смысле отрицание общепринятых ценностей и норм, укоренившихся форм общественной жизни 11.Направление в теории познания, сводящее познание к чувственному опыту. 13. Уральские купцы, в честь которых учреждена премия за дости жения в науке. 14. Христианский богослов и философ-мистик, прозванный «Ьлаженным». 15. Одно из основных течений западноевропейской фило софской мысли в средние века, 16. Русский философ, автор произведений Смысл творчества», «Философия неравенства». 18. И любовь, и нена- [сть, и симпатия (обобщ.). 20. Понятие, означающее ничем не ограни ченную и не обусловленную самостоятельную и самодейственную «сущ ность».*  По горизонтали: 2. Теория познания. 4. Исторический тип мировоззрения.?. Наука, изучающая проблемы прекрасного.8. Знание, предшествующее опыту. 10. Наука о ценностях. 12. Система взглядов на мир и место в нем человека, с греч. - «любовь к мудрости». 13. Неотъемлемое свойства объекта. 14. Оправдание бога в отношении допускаемого им зла на земле. 17. Учение о единстве и взаимосвязи космоса. 19. Древнегреческий философ. 22. Направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания. 23. Нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления (например, философия, религия, наука в мифологическом сознании). По вертикали; 1.Категория этики, противоположная добру. 3. Сомнение в существовании какого-либо надежного критерия истины. 5. Человек, утверждающий, что сознание первично. 6. Мистическое учение, претендующее на раскрытие особых «божественных истин». 7. Религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. 9. Принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и предпосылок, раскрывающий внутреннее строение и специфику духовного мира человека. 11. Признание ценности человека как личности. 15. Учение, признающее равноправие духа и материи. 16. Русский религиозный философ. 18. Центральное понятие даосизма. 20.Объективная реальность, рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства. 21. Учение Фомы Аквинского. 22. Дисциплина, изучающая мораль.  По горизонтали: 1. Учение, отрицающее полностью или частично возможность познания мира. 2. Монополистический капитализм, высшая и последняя стадия развития капитализма, канун социалистической революции. 3. Однозначное слово, фиксирующее определенное понятие науки, техники, искусства. 4. Русский философ-материалист, революционный демократ, поэт, теоретик утопического социализма, ближайший идейный соратник Герцена. 5. Научное философское направление, противоположное идеализму. 6. Раздел социологии, объктом изучения которого являются малые группы. 7. Разновидность христианства, имеющая следующие особенности: признание происхождения святого духа не только от бога-отца, но и от бога-сына, догматы о чистилище и т.д. 8. Человеческий индивид в аспекте его социальных качеств, формирующихся в процессе исторических, конкретных видов деятельности и общественных отношений. 9. Немецкий философ и ученый, родоначальник немецкого классического идеализма. 10. Переход в познании от общего к частному и единичному. 11. Поклонение нескольким богам. 12. Понятие древнегреческой эстетики, характеризующее эстетическое воздействие искусства на человека. 13. Представители древнегреческой философской школы, последователи Ан-тисфена. По вертикали: 1. Древнеиндийское учение, тяготеющее к фатализму и отрицающее авторитет Вед, отрицающее существование души. 2. Форма учения о мистической эманации материального мира из духовного первоначала. 3. Идеалистическое учение о духовной правооснове мира, признающее независимое существование тела от души. 4. Единичный отдельный объект, выделенный из определенного вида, рода или класса объектов. 5. Религиозно-филосовское учение, которое признает существование бога как сверхъестественного существа, обладающего разумом и волей. 6. Методологический прием, заключающийся в приведении некоторых задач в удобный для их анализа или решения вид, а также для восстановления прежнего состояния, приведения сложного к более простому. 7. Философское исследование природы ценностей 8. В теории познания - введенное Авенариусом понятие о недопустимом, с его точки зрения, вкладывании образов воспринимаемых объектов в сознание индивида. 9. Верное, правильное отражение действительности в мысли, критерием которого является практика. 10. Средневековый философ-мистик, богослов и миссионер, который доказывал возможность полного слияния философии с теологией. 11. Древнеиранская религия, говорящая, что в мире идет постоянная борьба между добром и злом. 12. Идеалистическое учение, согласно которому истина раскрывается внезапно, без всякой подготовки, т.е. в виде мысли, рожденной вдохновением, подсказанной человеку свыше, в виде божественного внушения. 13. Краткое определение, устанавливающее отличительные признаки предмета или значения понятия, его содержание и границы.  Вопросы: 1. Наука о наиболее общих законах развития природы, человеческого общества и мышления. 2. Божество времени в древнеримской мифологии с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны. 3. Древнегреческий философ, ознаменовавший обращение греческих философов к проблеме человека. 4. Исходная ступень диалектического развития в идеалистической философии Гегеля. 5. Идеалистическая философия , признающая духовную сущность мира и отрицающая объективную реальность и первичность материи. 6. Сказание, передающее верование древних народов о происхождении мира и явлениях природы, о богах и легендарных героях. 7. Строение, устройство, система организаций, внутренняя структура, неразрывно связанная с определенным содержанием. 8. Ненаучное воззрение, связанное с идеализмом и религией, согласно которому человек есть центр вселенной и конечная цель всего мироздания. 9. Переходящее свойство, присущее отдельным видам или состояниям материи; отдельная вещь как проявление всеобщей субстанции. 10. Направление в философии античного рабовладельческого общества, колебавшееся между материализмом и идеализмом, этическим идеалом был мудрец, достигший добродетели и бесстрастия, не зависящий от внешних обстоятельств. 11. Неделимые духовные первоэлементы, составляющие якобы основу мироздания в идеалистической философии Лейбница. 12. Материалистическое учение о природе, развитое впервые древнегреческими философами Лев-клилпом и Демокритом. 13. Основное, единственно научное направление в философии, противоположное идеализму. 14. Религиозная практика, имеющая целью переживание в экстазе непосредственного единения с абсолютом. 15. Греческое начало чего-либо. 16. Неотъемлемое свойство субстанции. 17. Сторонник религиозной догмы, которая признает существование бога. 18. Троичность, трехступенчатость, характеризующая в идеалистической философии Гегеля диалектическое развитие. 19. Посвященный в тайны какого-либо учения, секты и т.д. 20. Вид животных, растений или предметы неживой природы, которым родовые общины оказывали религиозное почитание в силу признания родственной связи с ними. 21. Древнегреческий царь, провинившийся перед богами и осужденный ими вечно вкатывать на гору камень.  По горизонтали; 10. Идеалистическое учение об относительности, условности и субъективности человеческого познания; 12 Направление в философии, которое при разрешении основного вопроса философии - вопроса об отношении мышления к бытию - в противоположность материализму за первичное берет сознание, дух; 13. «Наука», объявляющая своей целью «познание божества» путем непосредственного общения с «потусторонним миром»; 14. Идеалистическое воззрение, утверждающее одушевленность всех явлений природы; 16. Идеалистическое учение, утверждающее, что мир непознаваем, что человеческий разум ограничен и за пределами ощущений ничего знать не может; 17. Древнегреческий философ-идеалист (427-347 до н.э.), противник афинской демократии, отстаивавший в своих политических и философских взглядах интересы реакционной афинской аристократии, 18. Метод, прямо противоположный диалектике; 19. Применение в споре или в доказательствах неправильных доводов, т.е. всякого рода уловок, замаскированных внешней, формальной правильностью; 21. Единобожие; 22. Система религиозных мифов о происхождении богов; 23. Одна из форм религии, возникшая в VI-V вв. до н.э. в Индии; 26. Материальная основа различных свойств отдельного предмета; 27. Направление в теории познания, признающее разум единственным источником истинного знания в противоположность эмпиризму, который считает единственным источником познания чувственный опыт. По вертикали: 1. Идеалистическое учение о господстве духа над природой; 2. «Теория», проповедующая существование в природе тайных, необъяснимых сил, с которыми якобы могут общаться избранные люди; 3. Точное логическое определение, устанавливающее существенные отличительные признаки предмета или содержание и границы понятия; 4. Философское направление, выражающее сомнение в возможности достоверного знания объективной истины; 5. Философское учение Декарта и его последователей; 6. Учение, согласно которому жизнь и, следовательно, чувствительность присущи всем вещам в природе; 7. Метафизическая теория, отрицающая развитие и изменение организмов в процессе их жизни; 8. Официальная философская доктрина католической церкви, одно из наиболее влиятельных течений в буржуазной философии эпохи империализма; 9. Бескорыстная забота о благе других людей, не считающаяся с личными интересами; 11. Учение об изменении живых существ; 15. Общее название ряда течений в христианстве, возникновение которых связано с реформацией XVI в., направленной против феодализма и его идейной опоры - католической религии; 17. Одно из наиболее распространенных идеалистических течений в буржуазной философии; 19. Философское учение, признающее ощущения единственным источником познания; 20. Положение, принимаемое слепо, на веру, некритически, без учета условий его применения; 24. Немецкий философ-идеалист (1844-1900 г.), создатель учения о «сверхчеловеке». 25. Идеалистическая теория о тождестве бытия и мышления. 1 Цит. по: Русская идея. М., 1992. С.48 2 См.: Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методика исторического исследования. М., 1986 |