Диплом. Научноисследовательская часть Технические требования

Скачать 5.55 Mb. Скачать 5.55 Mb.

|

|

Содержание

Введение В начале 70-х годов ряд передовых стран проявили заметный интерес к магнитооптическим устройствам хранения, обработки и отображения информации. Это новое направление в оптоэлектронике обязано своим происхождением открытию магнитных материалов, обладающих одновременно достаточно высокой прозрачностью в видимом и ближнем ИК диапазоне, сильными магнитооптическими эффектами (Фарадея и Керра) и управляемой доменной структурой. Это вызвано большими успехами в технологии получения высокосовершенных кристаллов и пленок разнообразных магнетиков. В сочетании с достигнутыми специальными наукоемкими технологиями, высокой чувствительностью и разрешающей способностью эти материалы позволяют производить:

Магнитооптические методы нашли широкое применение в физике, оптике и электронике: - определение эффективной массы носителей заряда или их плотности в полупроводниках; - амплитудная модуляция лазерного излучения в оптических линиях связи; - изготовление оптических невзаимных элементов; - визуализация доменов в ферромагнитных пленках. Рассмотрим подробнее применение на примере контроля подлинности ценных бумаг по магнитному признаку. Каждый документ обеспечен определенным комплексом средств, обычно называемых защитой. Защита документа - это совокупность особенностей, реализуемых при использовании визуальных характеристик и специальных технологий и позволяющих однозначно установить подлинность документа. При этом под технологией обычно понимают совокупность процессов, оборудования и материалов, обеспечивающих получение конкретного эффекта, наблюдаемого визуально либо с применением специальных приборов. В таблице 1 представлена классификация методов защиты ценных бумаг: Таблица.1. Классификация методов защиты ценных бумаг

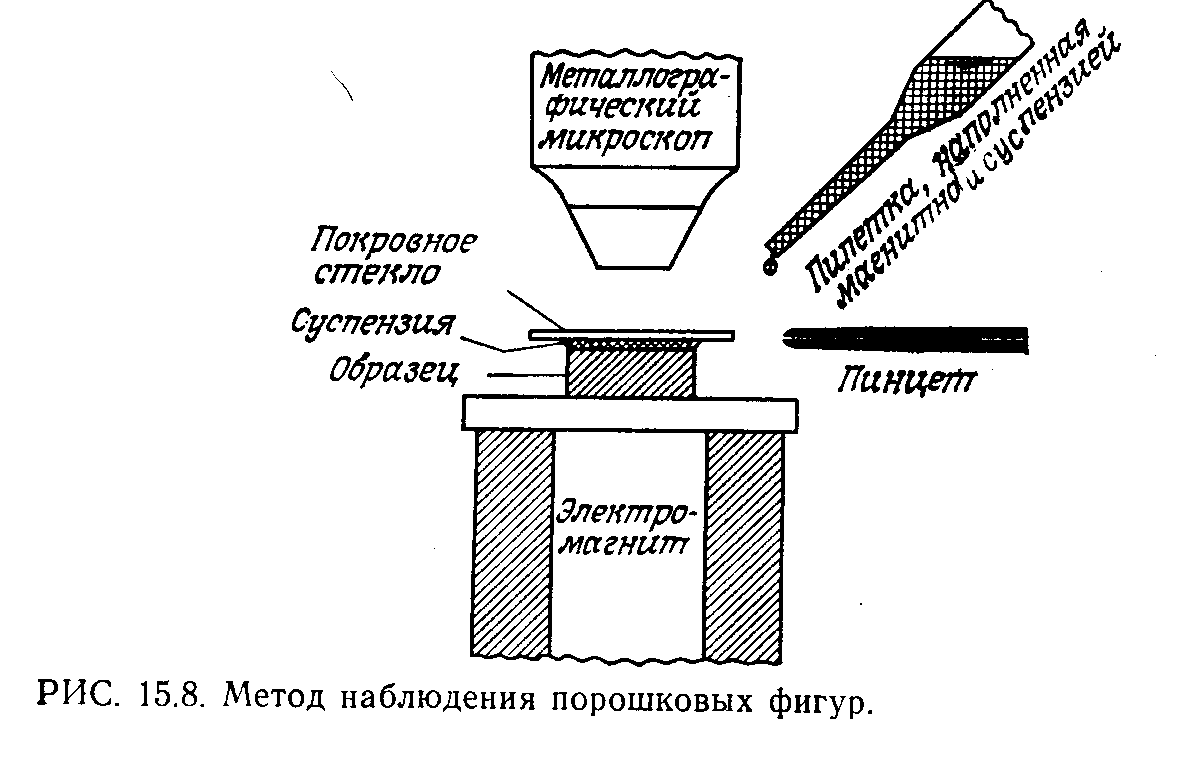

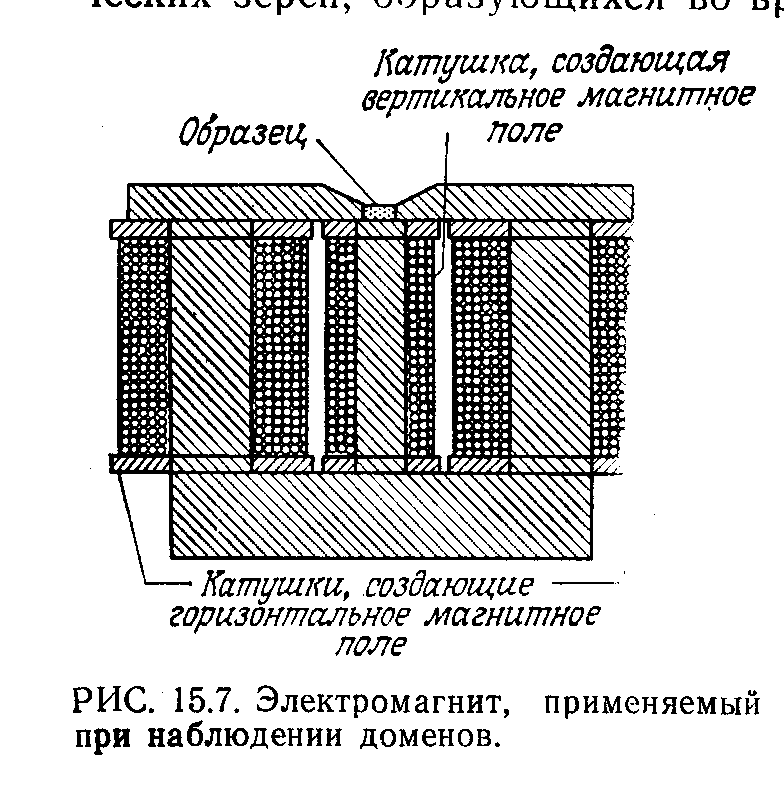

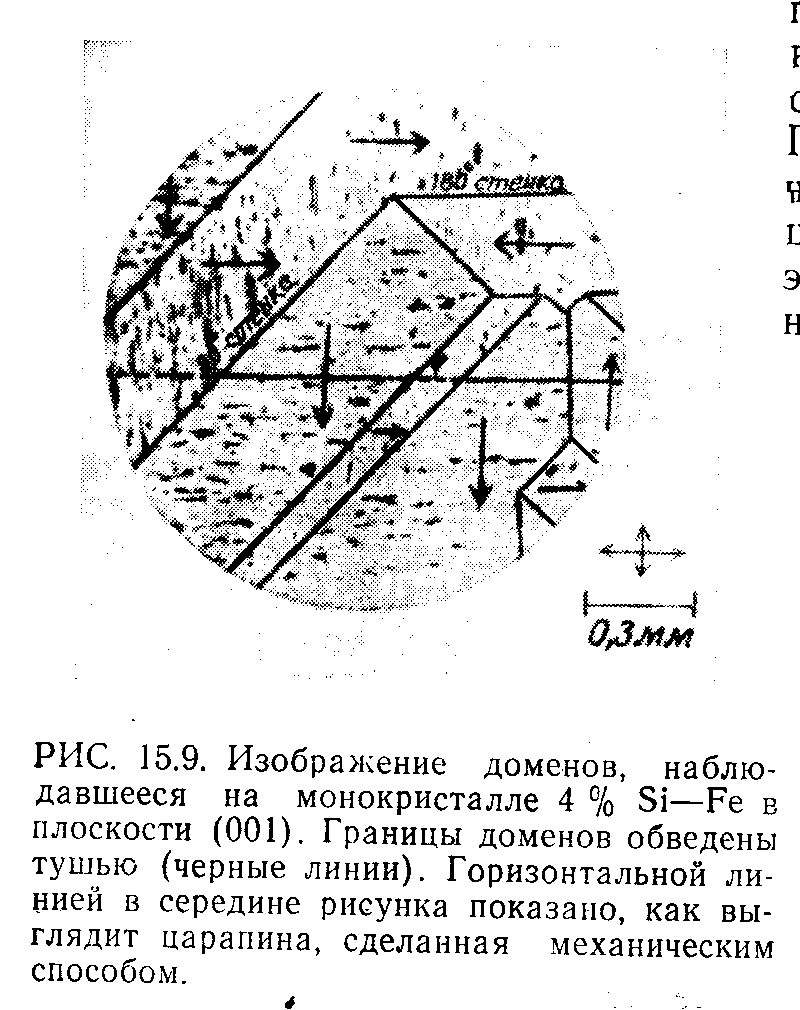

Когда идет речь о магнитной защите, подразумевается наличие магнитных свойств материалов документа. Чаще всего это красящие вещества, но иногда в качестве защиты используются магнитные свойства защитных нитей. На рис. 1 приведены банкноты номиналом 1000 и 500 рублей 2010 года выпуска, имеющие магнитную защиту, выполненную в виде магнитных меток. Магнитная защита, связанная с красящими веществами, может быть двух типов. Первый тип предполагает наличие магнитных свойств у какого-либо отдельного реквизита документа - обычно это серийный номер. Защитой такого типа обладает большинство находящихся в обращении банкнот, некоторые из ценных бумаг и другие разновидности документов.   а) б) Рис. 1. Банкноты 2010го года выпуска - магнитные-метки: а) – 1000 рублей, б) – 500 рублей Магнитная защита второго типа предполагает локальное распределение магнитных свойств в пределах изображения. При этом внешних (визуальных) различий не наблюдается. Например, изображения черного цвета на лицевой стороне банкнот долларов США как раз и снабжены магнитной защитой такого рода. Если изучить такое изображение при помощи специального прибора (детектора или визуализатора), можно обнаружить, что одни участки рисунка обладают магнитными свойствами, а другие - нет. Для имитации магнитной защиты используются различные приемы, которые рассчитаны на применение в основном простых приборов. Детекторы первых поколений были рассчитаны только на определение наличия магнитных свойств, но не их локализации. Поэтому «обмануть» такие приборы было достаточно легко - для этого достаточно было изготовить документ при помощи электрофотографического аппарата или лазерного принтера, в котором красящее вещество обладает магнитными свойствами. Или же на участках изображения, которым надлежит «быть магнитными», наносили содержащее ферромагнетик вещество. Детектор в таком случае реагирует на наличие ферромагнитной компоненты в красящем веществе, но не может определить правильность его местоположения. В случае имитации магнитной защиты в квалифицированных подделках стоит говорить не об имитации, а о воспроизведении этого вида защиты. Так, среди известных подделок долларов США, относящихся к этой категории, на многих достаточно правильно воспроизводится распределение магнитных и немагнитных участков. Тем не менее, практически во всех разновидностях «суперподделок» есть те или иные отклонения от подлинного «магнитного образа». Пример такого отличия показан на рис. 2. Здесь приведены фрагменты «магнитного образа» подлинной и поддельной банкнот номиналом 100 долларов США выпуска 1996 года, зафиксированные при помощи магнитооптического визуализатора типа «МАГ», снабженного видеокамерой. Видно, что в подлинных банкнотах надпись «SERIES 1996» не имеет магнитных свойств, а в поддельных - наоборот.  Рис. 2. Фрагменты «магнитного образа» банкнот номиналом 100 долларов США выпуска 1996 года: а - подлинная; б - поддельная. 1. Научно-исследовательская часть. 1.1. Технические требования Основными данными для расчета оптической системы устройства регистрации магнитограмм являются следующие параметры и характеристики: Размер магнитограммы, не более – 10x10 мм. Разрешающая способность, не менее – 100 лин/мм. 1.2. Выбор метода регистрации магнитограмм Методы визуализации магнитных полей рассеяния носителей записи позволяют создавать визуальное представление рабочих поверхностей носителя с разрешением, достаточным для побитового исследования информации. Наиболее распространенные методы визуализации полей магнитными частицами (метод порошковых фигур; визуализации в коллоидном растворе; визуализации на ферромагнитной пленке и метод деформации (пластификации) рабочего слоя) являются разрушающими и, кроме того, носят качественный характер. Для визуализации применяют методы электронной микроскопии, использующие воздействие магнитных полей рассеяния исследуемого объекта на движение пучка электронов. Сообщалось о визуализации с помощью методов магнитооптики. Для этой цели были применены аморфные пленки GdFe, DyFe, TbFe. Пленки намагничивались полями рассеяния сигналограмм с изменением соответствующим образом направления плоскости поляризации отраженного от них света (эффект Керра) [1]. Миниатюрные датчики, применяемые для топографирования магнитных полей (Холла, индукционные и магниторезистивные), обладают невысоким пространственным разрешением и лишены свойств визуализации. В отличие от принятого в технике магнитной записи трактования понятия «сигналограмма» как временного распределения амплитуд сигнала записи/ считывания, техника визуализации данных на магнитных носителях использует другой подход. Под магнитной сигналограммой понимается пространственное распределение амплитуд остаточной намагниченности М, что дает возможность «увидеть» данные на носителе [2]. Здесь рассмотрены те методы визуализации, которые наиболее часто используются для исследования магнитных полей рассеяния магнитных носителей. 1.2.1. Метод Биттера Это самый старый из известных методов визуализации магнитных полей. Ф. Биттер использовал его для исследования магнитной структуры материалов еще в 1930г., когда еще не была сформирована теория магнитных доменов, поэтому в публикациях говорилось просто о неоднородностях в ферромагнетиках.  Рис. 1.1. Изображения доменов в монокристалле железа То, что на полученных Биттером изображениях (рис. 1.1) были действительно домены, только в 1949г. доказали ученые одной из исследовательских лабораторий «Белл компани». Чтобы понять суть метода, достаточно вспомнить известный школьный эксперимент, в котором на лист бумаги насыпают железных опилок, а внизу располагают магнит. В результате можно «увидеть» магнитное поле магнита, поскольку опилки выстраиваются вдоль его силовых линий. Биттер усовершенствовал эту технологию, применив вместо опилок коллоидную суспензию магнитных частиц, каждая из которых по форме напоминает микроскопическую иглу размерами всего несколько микрон. Пребывая во взвешенном состоянии и практически не испытывая трения, такие частицы могут быстро переориентироваться в зависимости от направления приложенного поля. Если нанести на намагниченную поверхность тонкий слой суспензии, они концентрируются вдоль участков образца, где намагниченность меняет свой знак, формируя так называемые картины Биттера, которые можно наблюдать с помощью оптического микроскопа. Для достижения большего контраста образец иногда помещают в небольшое внешнее магнитное поле, направленное вдоль его поверхности [3]. Метод показан на рис.1.2. На образцах можно наблюдать изображения доменов. Для наблюдений можно используется металлографический микроскоп с увеличением 70150×.  Рис.1.2. Метод наблюдения порошковых фигур. Для таких исследований очень хорошо иметь небольшой магнит типа показанного на рисунке 1.3. С его помощью можно создавать любое необходимое поле.  Рис.1.3. - Электромагнит, применяемый при наблюдении доменов. Образец помещают над магнитом, наносят на него сверху с помощью пипетки одну – две капли суспензии и, наложив сверху покровное стекло, изучают образец под микроскопом (рис.1.2). Частицы суспензии притягиваются к границам между доменами, образуя здесь черные линии. На рисунке 6 приведено изображение доменов, наблюдавшихся таким способом на поверхности. Черные линии – границы доменов, а стрелки указывают направление намагниченности в отдельных доменах. Направление намагниченности проще всего определить, используя то, что она перпендикулярна полоскам, которые в большом количестве видны внутри доменов. Полоски могут появляться на неровностях или на неоднородностях концентрации сплава в образце, поскольку в этих местах возникают магнитные полюсы, или их еще называют линиями насыщения [4].  Рис. 1.4. Изображение доменов. Границы доменов обведены тушью (чёрные линии). Горизонтальной линией в середине рисунка показано, как выглядит царапина, сделанная механическим способом. Разрешение метода определяется, в основном, размерами магнитных частиц и составом раствора, и в меньшей мере разрешающей способностью используемого микроскопа. Раньше приготовление суспензии было одним из сложнейших этапов подготовки и проведения эксперимента - получение продукта с заданными характеристиками требовало терпения и специальных навыков исследователя. Сейчас ее изготовление поставлено на промышленную основу. В лучших образцах коммерческих суспензий размеры магнитных частиц составляют порядка 10 нм, что лежит за пределом разрешающей способности оптических микроскопов. При проведении исследований с использованием таких суспензий оптические микроскопы заменяют электронными, а разрешение метода в этом случае достигает 100 нм. Позволяя быстро и с достаточно высоким разрешением визуализировать магнитные поля, метод Биттера в то же время имеет существенный недостаток - удалить магнитную суспензию с намагниченной поверхности абсолютно невозможно, т.е. метод Биттера является разрушающим. Тем не менее, он широко применяется на практике в приложениях контроля и оценки эффективности уничтожения информации, хранящейся на магнитных носителях. Таким образом, метод Биттера представляет собой недорогой и эффективный способ контроля уничтожения информации, обеспечивающий возможность работы даже с современными высокоплотными накопителями. К его достоинствам можно также отнести возможность визуализировать большие участки рабочих поверхностей магнитных носителей, что позволяет за один цикл измерений получить полное изображение пластины жесткого диска или дискеты. Практическое применение метода ограничивается его разрушающим воздействием, т.е. после «просмотра» носителя использовать его по прямому назначению (для хранения данных) уже нельзя. |