мкртчян_дииплом_23. Объект исследования процесс развития скоростно силовых качеств Предмет исследования

Скачать 436 Kb. Скачать 436 Kb.

|

|

Изменения показателей развития физических качеств у испытуемых контрольной группы (февраль 2014 г.)

В феврале 2014 года после изучения техники нападающего удара динамика показателей в контрольной группе изменилась и она изменялась на протяжении 3 этапов подготовки. (Табл.3) Как видно из табл.3 в результате обучения выявлен закономерный небольшой прирост показателей необходимых качеств. Индивидуальный прирост при исходном тестировании в контрольной группе при прыжке с разбега толчком обоих ног с касанием метрической разметки составил в среднем на 9,1 см. При выпрыгивании из приседа вверх, прогибаясь, в течении 20 сек. он составил в среднем 4,5 выпрыгиваний; при прыжках толчком двух ног из глубокого приседа прирост составил около 1,3 прыжка; при прыжке в длину с места толчком двух ног прирост составил в среднем 10,6 см. При проведении тестирования на 3 этапах подготовки, а именно в феврале 2014г., в. динамика увеличения прироста исследуемых нами качеств варьировала от 3 до 5 см. в 1-ом тесте, от 1 до 2 выпрыгиваний во 2 тесте, от 0,5 до 1 прыжка в 3 тесте и от 4 до 6 см. в 4 тесте. При повторном проведении тестов в контрольной группе на протяжении всех 3 этапов подготовки прирост показателей очевиден, но он низкий. Вероятно, это связано с тем, что на учебно-тренировочных занятиях больше уделяли времени и внимания непосредственно технике удара по мячу при нападающем ударе через сетку. При выполнении техники напрыгивания и повышении уровня прыгучести, занимающиеся уделяли меньше внимания этой технике и не использовали упражнения для развития прыгучести. Кроме того, они стремились выполнить нападающий удар быстро, без достаточного разбега и правильного напрыгивания, а это приводило к нарушению точности движений и рассогласованию действий при работе ног и рук. Как видно из Табл.4 в экспериментальной группе был выявлен большой прирост показателей во всех используемых тестах. Занимающиеся тренировались по предложенной нами методике А. Ивойлова, что достоверно улучшило показатели. Таблица 4 Изменения показателей развития физических качеств у испытуемых экспериментальной группы (февраля 2014 г.).

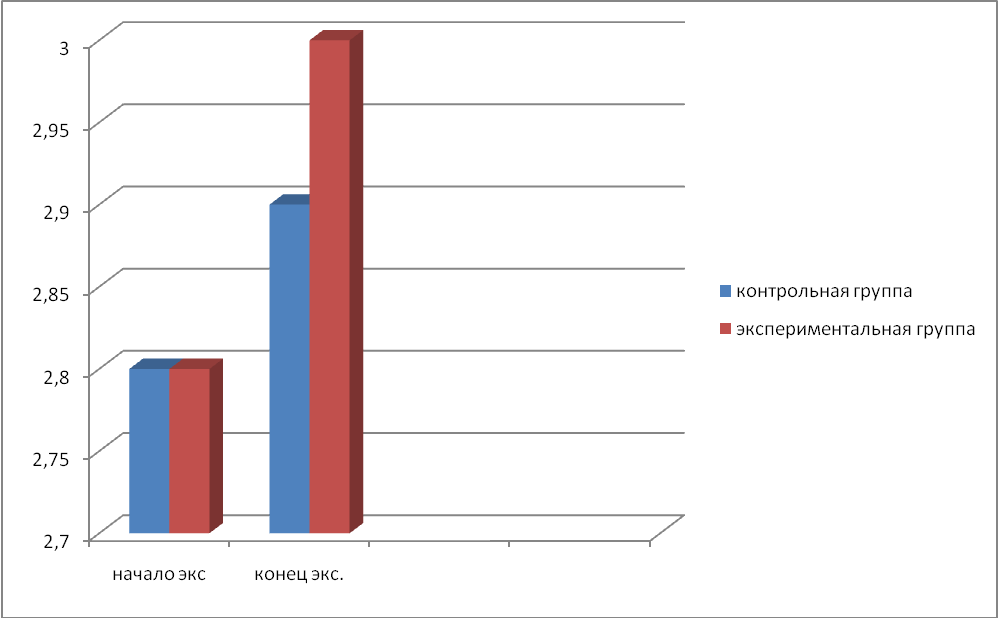

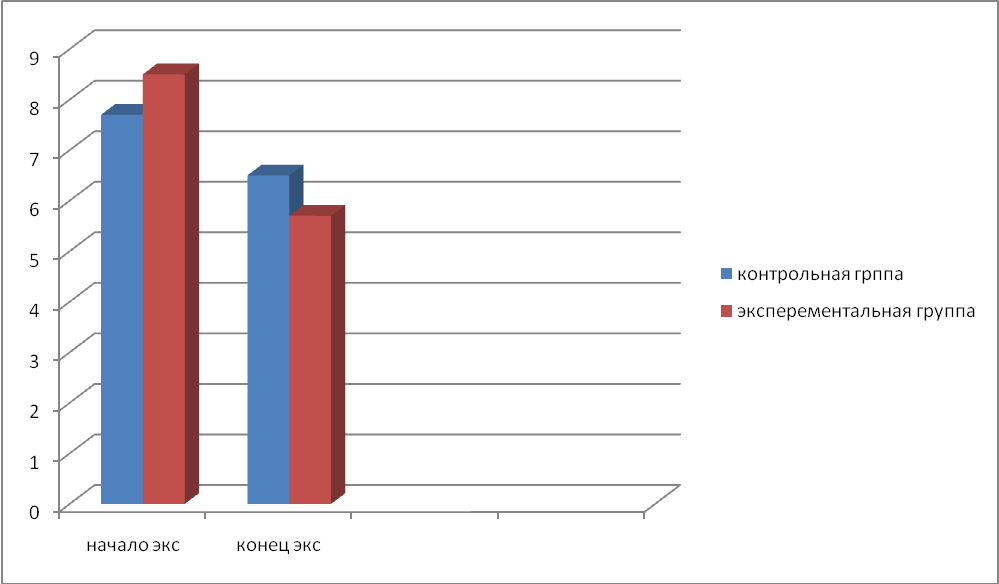

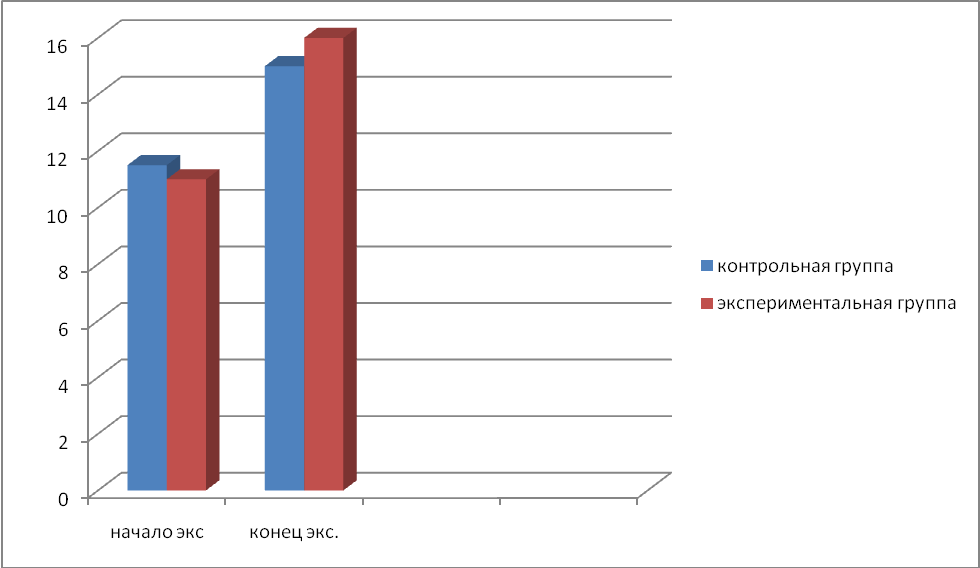

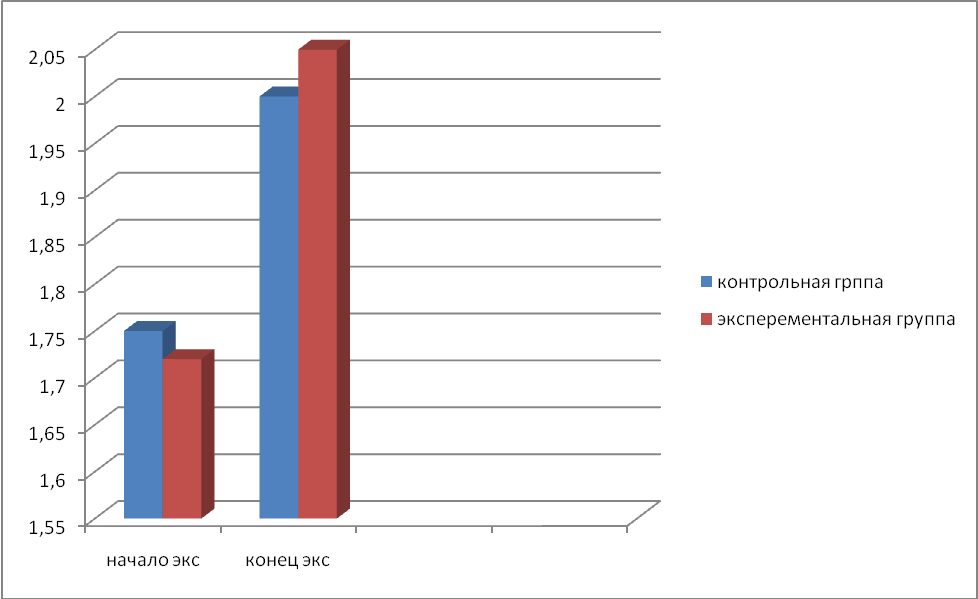

Анализируя полученные данные, средние показатели составили прирост в тесте №1 14,6 см., в тесте №2 на 2,8 прыжка меньше, в тесте №3 больше на 5,3 прыжка и в последнем тесте №4 прирост составил 15,6 см. При индивидуальном разбросе результатов на исходном уровне развития физических качеств произошел качественный прирост, например: у Щередина Александра в тесте №1 прирост от 2,83м. до 3,05м., в тесте №2 уменьшилось количество прыжков от 10 до 6, в тесте №3 увеличилось количество выпрыгиваний от 8 до 13, в последнем тесте №4 увеличилась длина прыжка с места от 1,75м. до 1,95м. Данное повышение результатов стало возможно благодаря использованию предложенной экспериментальной методики. При проведении занятий в экспериментальной группе велась строгая этапность усложнения двигательного опыта. Своевременно велась работа над ошибками. Анализ полученных результатов в экспериментальной группе и сравнение их с данными, полученными в контрольной группе при использовании общепринятой методики обучения, дают основание утверждать, что предложенная нами методика повысит эффективность обучения нападающему удару. Средний показатель развития физических качеств у испытуемых в 1 тесте.  Средний показатель развития физических качеств у испытуемых в 2 тесте.  Средний показатель развития физических качеств у испытуемых в 3 тесте.  Средний показатель развития физических качеств у испытуемых в 4 тесте.  В результате педагогического наблюдения нами были выявлены ошибки при выполнении упражнений для разучивания напрыгивания и упражнений способствующих повышению уровня прыгучести, при проведении тестирования на всех 3 этапах подготовки. (Таблица 5) Таблица 5 Ошибки у занимающихся при выполнении нападающего удара (%)

Условные обозначения: цифровой 1 обозначено исходное тестирование, цифровой 2 конечное тестирование. Как следует из представленной (Табл.5), испытуемые имеют большое количество ошибок, которое колеблется от 29 до 85%. При первом тестировании, выявленные ошибки были причинами незнания техники выполнения напрыгивания и незнание упражнений для развития прыгучести. Во время проведения эксперимента велась целенаправленная работа над устранением ошибок в экспериментальной группе, применялся групповой и индивидуальный подход, при начальном нападающему удару. Многие учащиеся выполняли ошибку при напрыгивании, не выполняя низкого наскока и стопорящего шага, эта ошибка исправлялась с помощью подводящих упражнений: для этого необходимо выполнить 3-4 беговых шага и остановку на две ноги; необходимо выполнять прыжки с правой ноги на левую четко фиксируя стопу и задерживаясь в таком положении 2-3 секунды. Определенные ошибки, на наш взгляд, являются причинами возникновения других ошибок. Так, согнутые руки в локтях при выполнении прыжка вверх мешают выполнить достаточный мах руками для большей высоты, который приводит к наклону туловища вперёд и как следствие касание сетки, что лишает занимающегося возможности эффективно нанести нападающий удар. Выявленная ошибка во время выталкивания вверх 57% в экспериментальной группе является одной из основных при выполнении выталкивания - это когда при прыжке вверх руки недостаточно отведены назад, что не позволяет совершить высоко амплитудный мах руками для захвата мяча в наивысшей точке. Из-за этого невозможен сильный и точный нападающий удар. Для её устранения применялся тренажер, предложенный Беляевым А., Ивойловым А.В. (1978): на высоте, в зависимости от роста и уровня прыгучести занимающегося, подвешивают резиновый мяч. Руки от плеча и до предплечья фиксируют в прямом положении. Занимающийся выполняет напрыгивание с 5 - 8 беговых шагов, при этом, предварительно отведя руки назад под углом в 35°, делает мах прямыми руками и достаёт высоко подвешенный мяч. В результате предложенного тренажера, эта ошибка была полностью устранена в экспериментальном группе. В контрольной группе эта ошибка сохранилась 57%. На возникновение многих ошибок повлияло ряд факторов, которые полностью не позволили устранить все ошибки. Асинхронная работа рук и ног 70% возникла в результате координационной недостаточности и навыковой бедности, но в результате подводящих упражнений, предложенных в эксперименте, процент ошибки снизился в экспериментальной группе до 29%, а в контрольной 57%. В контрольной группе не велось детальное устранение ошибок, из-за чего они полностью не были ликвидированы, также на них могли повлиять дефекты обучения: ошибочное обучение технике выполнения, методические ошибки обучения, перенос неадекватного навыка, также неуверенность и страх. В экспериментальной группе предложенная методика обучения и средства, предложенные для их устранения, показали себя с положительной стороны, всесторонне влияя на стороны обучения. Процентное соотношение ошибок снизилось с 43-70% до 29-43%, в контрольной группе - 14-57% при конечном тестировании. В процессе обучения движениям и совершенствования техники их выполнения постоянно возникают ошибки. Их своевременное выявление и устранение причин возникновения в значительной мере обуславливают эффективность процесса технического совершенствования. На этапе начального изучения техники нападающего удара, мы выявили динамику изменения показателей тестирования в экспериментальной и контрольной группе. Исходный показатель при прыжке с разбега толчком обоих ног с касанием метрической разметки (из 3 попыток) составил в среднем 2,7 м. После проведенного эксперимента результативность повысилась в экспериментальной группе до 3,05 м.; при выпрыгивании из приседа вверх, прогибаясь, в течение 20 сек. показатель составил в среднем 10 прыжков, а после эксперимента 15,2 прыжка; в прыжках толчком двух ног из глубокого приседа (20 метров учитывается количество прыжков) исходный показатель составил 8,5 до эксперимента и 5,7 после него; в прыжках в длину с места толчком двух ног исходный показатель в среднем равен 1,7 м., после проведённого эксперимента результативность повысилась в экспериментальной группе до 2,01 м. В результате эксперимента было выявлено ряд ошибок влияющих на технику нападающего удара. Половина ошибок являлась результатом не знания техники, правил выполнения нападающего удара; и дефектами обучения. Нет вертикального прыжка возле сетки (43%), недостаточный уровень развития прыгучести (57%). Существенными ошибками при выполнении нападающего удара являлись: руки в момент выноса вперёд согнуты в локтевом суставе (70%), после предложенных подводящих упражнений и тренажеров ошибка была устранена в экспериментальной группе полностью. Также существенная ошибка, возникающая при выполнении нападающего улара, которая снижает процент точных попаданий в площадку, это асинхронная работа рук и ног в момент напрыгивания (57%). Экспериментальная методика положительно повлияла на технику обучения нападающему удару с использованием возникающих ошибок. В конце эксперимента качество владения техникой нападающего удара в экспериментальной группе оказалось выше, чем в контрольной группе. Испытуемые экспериментальной группы превзошли испытуемых контрольной группы по всем показателям. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||