Микробиология. Общая микробиология

Скачать 476.77 Kb. Скачать 476.77 Kb.

|

|

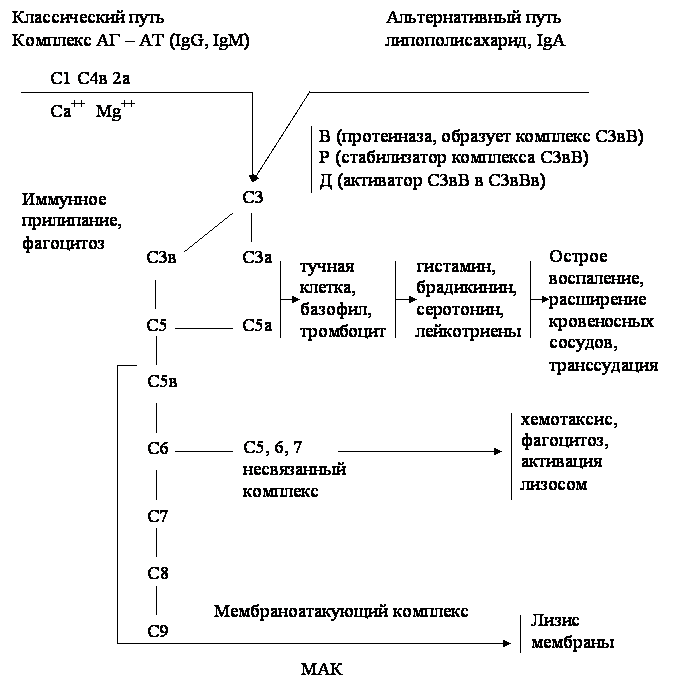

Получают интерферон двумя способами: а) путем инфицирования культуры лейкоцитов или лимфоцитов крови человека безопасным вирусом, в результате чего инфицированные клетки синтезируют интерферон, к-й затем выделяют и конструируют из него препараты интерферона. б) генно-инженерным способом – путем выращивания в производственных условиях рекомбинантных штаммов бактерий, способных продуцировать интерферон. Обычно используют рекомбинантные штаммы псевдомонад, кишечной палочки со встроенными в и ДНК генами интерферона. Рекомбинантный интерферон нашел широкое применение в медицине как профилактическое и лечебное средство при вирусных инфекциях и при иммунодефицитах. Интерфероногены - факторы, индуцирующие синтез интерферонов клетками позвоночных животных. Из природных факторов такими св-вами обладают РНК- и ДНК-геномные вирусы, некоторые виды бактерий, актиномицетов, риккетсий, хламидий, микоплазм, токсоплазмы, плазмодии, НК, липополисахариды бактерий, полисахариды грибов, природные полифенолы. Из синтетических веществ синтез интерферонов индуцируют полифосфаты, поликарбоксилаты, пропандиамин, основные красители. Комплемент, его структура, функции, пути активации, роль в иммунитете. Комплементарный киллинг. Природа и характеристика комплемента. Комплемент является одним из важных факторов гуморального иммунитета, играющим роль в защите организма от антигенов. Комплемент представляет собой сложный комплекс белков сыворотки крови, находящийся обычно в неактивном состоянии и активирующийся при соединении антигена с антителом или при агрегации антигена. В состав комплемента входят 20 взаимодействующих между собой белков, девять из которых являются основными компонентами комплемента; их обозначают цифрами: С1, С2, СЗ, С4... С9. Важную роль играют также факторы В, D и Р (пропердин). Белки комплемента относятся к глобулинам и отличаются между собой по ряду физико-химических свойств. В частности, они существенно различаются по молекулярной массе, а также имеют сложный субъединичный состав: Cl-Clq, Clr, Cls; СЗ-СЗа, СЗЬ; С5-С5а, С5b и т. д. Компоненты комплемента синтезируются в большом количестве (составляют 5—10% от всех белков крови), часть из них образуют фагоциты. Функции комплемента многообразны: а) участвует в лизисе микробных и других клеток (цитотоксическое действие); б) обладает хемотаксической активностью; в) принимает участие в анафилаксии; г) участвует в фагоцитозе. Следовательно, комплемент является компонентом многих иммунологических реакций, направленных на освобождение организма от микробов и других чужеродных клеток и антигенов (например, опухолевых клеток, трансплантата). Механизм активации комплемента очень сложен и представляет собой каскад ферментативных протеолитических реакций, в результате которого образуется активный цитолитический комплекс, разрушающий стенку бактерии и других клеток. Известны три пути активации комплемента: классический, альтернативный и лектиновый. По классическому пути комплемент активируется комплексом антиген-антитело. Для этого достаточно участия в связывании антигена одной молекулы IgM или двух молекул IgG. Процесс начинается с присоединения к комплексу АГ+АТ компонента С1, который распадается на субъединицы Clq, Clr и С Is. Далее в реакции участвуют последовательно активированные «ранние» компоненты комплемента в такой последовательности: С4, С2, СЗ. Эта реакция имеет характер усиливающегося каскада, т. е. когда одна молекула предыдущего компонента активирует несколько молекул последующего. «Ранний» компонент комплемента С3 активирует компонент С5, который обладает свойством прикрепляться к мембране клетки. На компоненте С5 путем последовательного присоединения «поздних» компонентов С6, С7, С8, С9 образуется литический или мембраноатакующий комплекс который нарушает целостность мембраны (образует в ней отверстие), и клетка погибает в результате осмотического лизиса. Альтернативный путь активации комплемента проходит без участия антител. Этот путь характерен для защиты от грамотрицательных микробов. Каскадная цепная реакция при альтернативном пути начинается с взаимодействия антигена (например, полисахарида) с протеинами В, D и пропердином (Р) с последующей активацией компонента СЗ. Далее реакция идет так же, как и при классическом пути — образуется мембраноатакующий комплекс. Лектиновыи путь активации комплемента также происходит без участия антител. Он инициируется особым маннозосвязывающим белком сыворотки крови, который после взаимодействия с остатками маннозы на поверхности микробных клеток катализирует С4. Дальнейший каскад реакций сходен с классическим путем. В процессе активации комплемента образуются продукты протеолиза его компонентов — субъединицы СЗа и СЗb, С5а и С5b и другие, которые обладают высокой биологической активностью. Например, СЗа и С5а принимают участие в анафилактических реакциях, являются хемоаттрактантами, СЗb — играет роль в опсонизации объектов фагоцитоза, и т. д. Сложная каскадная реакция комплемента происходит с участием ионов Са2+ и Mg2+. Пути активации и физиологические функции компонентов комплемента :  Понятие об иммунитете. Органы иммунитета. Структура и функции иммунной системы. Пути формирования естественного и искусственного иммунитета (активный, пассивный иммунитет). Иммунитет - система биологических механизмов, направленных на сохранение постоянства внутренней среды организма, с помощью которых он распознает и уничтожает все генетически чужое, независимо от того проникает ли оно извне (микроб) или возникает в нем (мутировавшая клетка). Иммунная система- совокупность органов, тканей и клеток, обеспечивающих клеточно- генетическое постоянство организма. Принципы антигенной чистоты основываются на распознавании “своего- чужого” и в значительной степени обусловлены системой генов и гликопротеидов - главным комплексом гистосовместимости (MHC), у человека часто называемой системой HLA . На лейкоцитах человека четко экспрессированы белки МНС, с помощью исследования лейкоцитов типируют антигены МНС. Органы иммунной системы. Центральные органы иммуннойсистемы представляют собой вилочковую железу (иными словами тимус) и красный костный мозг. ККМ один из главных органов центральной ИС, который находится в губчатом веществе костей. Основная функция костного мозга является производство клеток крови и лимфоцитов. Он же является своеобразным хранилищем стволовых клеток. В зависимости от ситуации, стволовые клетки трансформируются в иммунные (В-лимфоциты). Тимус – эндокринная железа, взявшая на себя главнейшую роль в формировании иммунитета. Она ответственна за образование Т-клеток, в лимфоидных тканях организма. Т-клетки уничтожают проникших в организм врагов, контролируют выработку антител. Перефирические органы имунной системы: -Миндалины – это, по сути, лимфатические клетки. Они первыми встречают микробы и вирусы, ведь расположены в носоглотке и полости рта. Эти клетки препятствуют проникновению микробов в организм, а также принимают участие в выработке рови. -Селезенка является самым крупным лимфоидным органом, вырабатывающим кровь. Селезенка очищает кровь от бактерий и перерабатывает всевозможные вредные вещества. В ней полностью разрушаются эндотоксины, а также остатки умерших клеток при ожогах, травмах или других повреждениях тканей. -Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой формы. Лимфоузел – это один из барьеров на пути инфекций и раковых клеток. В нем образуются лимфоциты – специальные клетки, которые принимают активное участие в уничтожении вредных веществ. . Структура иммунной системы напрямую связана с правильным функционированием центральных и периферических органов. Центральные органы ИС отвечают за образование и созревание клетки, а периферические органы обеспечивают защиту, т.е. иммунный ответ. Естественный иммунитет. Врожденный, видовой, иммунитет является наиболее прочной формой невосприимчивости, которая обусловлена врожденными, биологическими особенностями данного вида. Например, человек не болеет чумой рогатого скота, куриной холерой, рожей свиней. Животные, наоборот, невосприимчивы к заболеваниям человека: гонорее, сифилису, дифтерии, холере. Эти свойства невосприимчивости к тем или иным заболеваниям передаются потомству по наследству. По-видимому, врожденный, видовой, иммунитет является следствием естественной невосприимчивости тканей организма к паразитированию определенных микробов. Большое значение в естественной невосприимчивости, очевидно, имеют биохимические процессы, происходящие в клетке. Врожденный иммунитет неспецифичен, так как действителен против возбудителей различных заболеваний. Однако он не абсолютен и может быть снижен при охлаждении, перегревании, авитаминозах, действии кортизона. Приобретенный иммунитет возникает после того, как человек перенес инфекционную болезнь, поэтому его называют также постинфекционным. Приобретенный иммунитет индивидуален, потомству не передается. Он специфичен, так как предохраняет организм только от перенесенной болезни. Длительность постинфекционного иммунитета различна. При одних заболеваниях, например чуме, туляремии, коклюше, кори, эпидемическом паротите, он пожизненный. Повторные заболевания при них возможны крайне редко. Длительный приобретенный иммунитет возникает также после заболевания брюшным тифом, холерой, натуральной и ветряной оспой, дифтерией, сыпным тифом, сибирской язвой. При некоторых инфекциях продолжительность приобретенного иммунитета невелика и человек может несколько раз болеть одной и той же болезнью. Например, при бруцеллезе продолжительность постинфекционного иммунитета равна 8—12 мес. Невосприимчивость к той или иной инфекционной болезни возникает не только при выраженной форме заболевания, но и при легких стертых и даже бессимптомных формах. При большинстве инфекционных заболеваний развитие невосприимчивости к данному возбудителю идет параллельно освобождению организма от микробов, и после выздоровления человек освобождается от возбудителя. Иногда эту форму иммунитета называют стерильной. Существует также нестерильный, или инфекционный, иммунитет. Он заключается в том, что невосприимчивость человека к повторному заражению микробом связана с наличием в организме того же возбудителя. Как только организм освобождается от него, человек снова становится восприимчивым к данному инфекционному заболеванию. Инфекционный иммунитет существует при туберкулезе, сифилисе, глубоких микозах, малярии. Различают антибактериальный иммунитет, когда защитные реакции организма, направлены на уничтожение микробов, и антитоксический, когда происходит обезвреживание токсических продуктов микроорганизмов. Особенно большое значение антитоксический иммунитет имеет при столбняке, ботулизме, дифтерии, газовой гангрене, при которых экзотоксины возбудителей поражают различные органы и системы. Пассивный иммунитет новорожденных также является естественной формой иммунитета. Он обусловлен передачей особых веществ — антител — из организма матери плоду через плаценту или через молоко матери новорожденному. Продолжительность такого иммунитета невелика (всего несколько месяцев), но роль его очень важна. Обычно дети, обладающие таким иммунитетом, маловосприимчивы к заражению и заболеваниям в первые 6 мес жизни. Искусственный иммунитет. Его создают в организме искусственно, чтобы предупредить возникновение инфекционной болезни, а также используют для лечения. Различают активную и пассивную формы искусственного иммунитета. Активный искусственный иммунитет создают у человека при введении ему препаратов, которые получают из убитых или ослабленных микробов (вакцины) либо обезвреженных токсинов возбудителей (анатоксины). Продолжительность активного искусственного иммунитета при использовании вакцин из живых ослабленных микробов и анатоксинов 3—5 лет, а в случае применения вакцин из убитых микробов — до 1 года. Пассивный искусственный иммунитет возникает при введении в организм человека специальных защитных веществ, которые получили название иммунных антител. Они содержатся в сыворотках переболевших людей. Антитела (иммунные сыворотки) можно получить, специально иммунизируя (заражая) животных определенными видами возбудителей. Пассивный искусственный иммунитет сохраняется недолго, около месяца, до тех пор, пока существуют антитела в организме. Затем антитела разрушаются и выводятся из организма. Местный иммунитет как отдельная форма иммунитета был выделен А. М. Безредкой, который считал, что существует местная невосприимчивость различных органов и тканей к возбудителю. Современные достижения иммунологии во многом подтверждают правомерность теории местного иммунитета Безредки, однако механизмы возникновения местной невосприимчивости тканей намного сложнее, чем он предполагал. Деление иммунитета на различные виды и формы весьма условно. Как при врожденном, так и при приобретенном иммунитете защиту организма осуществляют одни и те же системы, органы и ткани. Их функция направлена на то, чтобы поддерживать в организме определенное постоянство внутренней среды, которое можно обозначить как нормальное состояние. Иммунокомпетентные клетки. Т- и В-лимфоциты, макрофаги, их кооперация. Иммунокомпетентные клетки - клетки, способные специфически распознавать антиген и отвечать на него иммунной реакцией. Такими клетками являются Т- и В-лимфоциты (тимусзависимые и костномозговые лимфоциты), которые под влиянием чужеродных агентов дифференцируются в сенсибилизированный лимфоцит и плазматическую клетку. Т-лимфоциты – это сложная по составу группа клеток, которая происходит от полипотентной стволовой клетки костного мозга, а созревает и дифференцируется в тимусе из предшественников. Т-лимфоциты разделяются на две субпопуляции: иммунорегуляторы и эффекторы. Задачу регуляции иммунного ответа выполняют Т-хелперы. Эффекторную функцияю осуществляют Т-киллеры и естественные киллеры. В орагнизме Т-лимфоциты обеспечивают клеточные формы иммунного ответа, определяют силу и продолжительность иммунной реакции. B-лимфоциты – преимущественно эффекторные иммунокомпетентные клетки. Зрелые В-лимфоциты и их потомки – плазматические клетки являются антителопродуцентами. Их основными продуктами являются иммуноглобулины. В-лимфоциты участвуют в формировании гуморального иммунитета, В-клеточной иммунологической памяти и гиперчувствительности немедленного типа. Макрофаги - клетки соединительной ткани, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков клеток и других чужеродных для организма частиц. Основная функция макрофагов сводится к борьбе с теми бактериями, вирусами и простейшими, которые могут существовать внутри клетки-хозяина, при помощи мощных бактерицидных механизмов. Роль макрофагов в иммунитете исключительно важна - они обеспечивают фагоцитоз, переработку и представление антигена T-клеткам. Кооперация иммунокомпетентных клеток. Иммунная реакция организма может иметь различный характер, но всегда начинается с захвата антигена макрофагами крови и тканей или же со связывания со стромой лимфоидных органов. Нередко антиген адсорбируется также на клетках паренхиматозных органов. В макрофагах он может полностью разрушаться, но чаше подвергается лишь частичной деградации. В частности, большинство антигенов в лизосомах фагоцитов в печение часа подвергается ограниченной денатурации и протеолизу. Оставшиеся от них пептиды (как правило, два-три остатка аминокислот) комплексируются с экспрессированными на внешней мембране макрофагов молекулами МНС. Макрофаги и все другие вспомогательные клетки, несущие на внешней мембране антигены, называются антигенпрезентирующими, именно благодаря им Т- и В-лимфоциты, выполняя функцию презентации, позволяют быстро распознавать антиген. Иммунный ответ в виде антителообразования происходит при распознавании В-клетками антигена, который индуцирует их пролиферацию и дифференциацию в плазмоцит. Прямое воздействие на В-клетку без участия Т-клеток могут оказать только тимуснезависимые антигены. В этом случае В-клетки кооперируются с Т-хелперами и макрофагами. Кооперация на тимусза-висимый антиген начинается с его презентации на макрофаге Т-хелперу. В механизме этого распознавания ключевую роль имеют молекулы МНС, так как рецепторы Т-хелперов распознают номинальный антиген как комплекс в целом или же как модифицированные номинальным антигеном молекулы МНС, приобретшие чужеродность. Распознав антиген, Т-хелперы секретируют γ-интерферон, который активирует макрофаги и способствует уничтожению захваченных ими микроорганизмов. Хелперный эффект на В-клетки проявляется пролиферацией и дифференциацией их в плазмоциты. В распознавании антигена при клеточном характере иммунного ответа, кроме Т-хелперов, участвуют также Т-киллеры, которые обнаруживают антиген на тех антигенпрезентирующих клетках, где он комплексируется с молекулами МНС. Более того, Т-киллеры, обусловливающие цитолиз, способны распознавать не только трансформированный, но и нативный антиген. Приобретая способность вызывать цитолиз, Т-киллеры связываются с комплексом антиген + молекулы МНС класса 1 на клетках-мишенях; привлекают к месту соприкосновения с ними цитоплазма-тические гранулы; повреждают мембраны мишеней после экзоцитоза их содержимого. В результате продуцируемые Т-киллерами лимфотоксины вызывают гибель всех трансформированных клеток организма, причем особенно чувствительны к нему клетки, зараженные вирусом. При этом наряду с лимфотоксином активированные Т-киллеры синтезируют интерферон, который препятствует проникновению вирусов в окружающие клетки и индуцирует в клетках образование рецепторов лимфотоксина, тем самым повышая их чувствительность к литическому действию Т-киллеров. Кооперируясь в распознавании и элиминации антигенов, Т-хелперы и Т-киллеры не только активируют друг друга и своих предшественников, но и макрофагов. Те же, в свою очередь, стимулируют активность различных субпопуляций лимфоцитов. Регуляция клеточного иммунного ответа, как и гуморального, осуществляется Т-супрессорами, которые воздействуют на пролиферацию цитотоксических и антигенпрезентирующих клеток. Цитокины. Все процессы кооперативных взаимодействий им-мунокомпетентных клеток, независимо от характера иммунного ответа, обусловливаются особыми веществами с медиаторными свойствами, которые секретируются Т-хелперами, Т-киллерами, мононуклеарными фагоцитами и некоторыми другими клетками, участвующими в реализации клеточного иммунитета. Все их многообразие принято называть цитокинами. По структуре цитокины являются протеинами, а по эффекту действия — медиаторами. Вырабатываются они при иммунных реакциях и обладают потенциирующим и аддитивным действием; быстро синтезируясь, цитокины расходуются в короткие сроки. При угасании иммунной реакции синтез цитокинов прекращается. |