ОПХ ПрАК. Общие вопросы 1 Наложить кровоостанавливающий зажим на сосуды подкожной клетчатки. Перевязать сосуд

Скачать 1.77 Mb. Скачать 1.77 Mb.

|

|

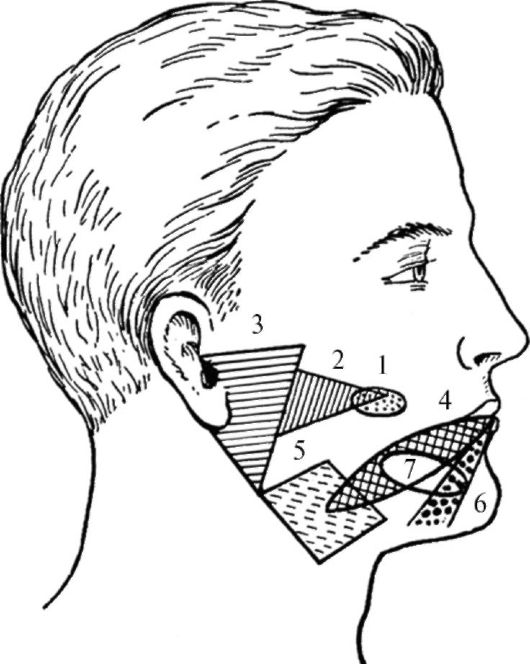

6)Показать топографию околоушной слюнной железы и тенонова протока. Проекцию основных ветвей лицевого нерва. Обосновать разрезы в боковом отделе лица. Околоушная слюнная железа проецируется в пределах треугольника с основанием, обращенным к скуловой дуге, и вершиной в области угла нижней челюсти. Стороны его составлены линиями: от угла нижней челюсти к верхушке сосцевидного отростка; от угла нижней челюсти к середине скуловой дуги; от наружного слухового протока по скуловой дуге до пересечения с предыдущей линией. Проток околоушной слюнной железы (стенонов проток) проецируется по линии, проведенной от наружного слухового протока к точке, расположенной на середине расстояния между крылом носа и углом рта, на 1,5-2 поперечных пальца (2-2,5 см) ниже скуловой дуги. Зона его проекции располагается в границах треугольника, образованного линиями: от нижнего края верхних медиальных резцов до заднего конца скуловой дуги; от нижнего края носовой перегородки до верхушки сосцевидного отростка; от угла нижней челюсти до середины скуловой дуги. Место впадения устья протока в преддверие полости рта чаще всего располагается в промежутке между первым и вторым верхним большим коренным зубом, реже - на уровне второго большого коренного зуба. На покровах лица это поле имеет форму эллипса на расстоянии 2,5-3 см от угла рта, примерно на середине прямой, соединяющей подглазничный край с краем нижней челюсти. Лицевой нерв (n. facialis) выходит из шилососцевидного отверстия височной кости. Место выхода проецируется на уровне прикрепления нижнего конца ушной раковины. Он вступает в околоушную  Рис. 10.4. Зоны лица, в пределах которых проецируются слюнные железы и их протоки (из: Лубоцкий Д.Н.,1953):

1 - проекционная зона выводного отверстия околоушной железы; 2 - зона выводного протока околоушной железы; 3 - зона околоушной железы; 4 - зона выводного протока поднижнечелюстной железы; 5 - зона поднижнечелюстной железы; 6 - зона основного протока подъязычной железы; 7 - зона подъязычной железы слюнную железу на уровне нижней полуокружности наружного слухового прохода. Ветви нерва, прободающие железу, проецируются по радиарным линиям кпереди и книзу от козелка уха по направлению к мимическим мышцам. Височная ветвь нерва направляется в височную область, скуловая ветвь - к наружному углу глаза, щечные ветви - к середине расстояния между крылом носа и углом рта. Краевая ветвь прободает переднюю стенку капсулы околоушной слюнной железы на 1-1,5 см выше ее нижнего края и проецируется соответственно нижнему краю нижней челюсти (на 0,5-1 см ниже его). Шейная ветвь направляется вертикально вниз к переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы. 7)Показать топографию глубоких клетчаточных пространств лица. Пути распространения флегмон. Оперативные доступы к глубоким клетчаточным пространствам лица 8)Показать отделы ротовой полости. Границы. Зев. Проекцию основных сосудов и нервов языка. Оперативные доступы для вскрытия флегмон дна полости рта. ри закрытом рте полость рта делится альвеолярными отростками челюстей и зубами на передний отдел - преддверие полости рта и задний - собственно полость рта. Преддверие полости рта ограничено спереди и с боков губами и щеками, а сзади - альвеолярными отростками челюстей и зубами. Объем преддверия может быть увеличен за счет выраженной растяжимости передней и боковых стенок. Сообщение с собственно полостью рта осуществляется через межзубные промежутки и щелевидные пространства позади третьих больших коренных зубов. В преддверии полости рта на слизистой оболочке щеки на уровне первоговторого верхних больших коренных зубов открываются выводные протоки околоушных слюнных желез. Слизистая оболочка губ подвижна за счет рыхлой подслизистой ткани, содержащей большое количество слизистых желез. С губ в боковых отделах слизистая оболочка переходит в слизистую оболочку щек, а вверху и внизу заворачивается на десны. По срединной линии губ в сагиттальной плоскости расположены складки, образованные слизистой оболочкой, - уздечки. Собственно полость рта. При сомкнутых челюстях полость рта представляет из себя щелевидное пространство, расположенное между спинкой языка и сводом мягкого нёба. Переднебоковая стенка образована альвеолярными отростками челюстей и зубами. На альвеолярных отростках расположены ячейки корней зубов. Соответственно ячейкам на наружной поверхности отростков контурируют валики, покрытые слизистой оболочкой. Слизистая оболочка, покрывающая альвеолярные отростки, плотно сращена с надкостницей, кроме того, она охватывает и шейки зубов. Позади задних больших коренных зубов располагается складка слизистой оболочки, соответствующая связке lig. sphenomandibulare, служащая ориентиром для проведения проводниковой анестезии нижнего луночкового нерва.

Верхняя стенка образована твердым нёбом нижняя стенка(дно) полости рта образована мягкими тканями, расположенными между нижней челюстью и подъязычной костью (рис. 10.22), а также мышцей диафрагмы рта - челюстно-подъязычной мышцей (m. mylohyoideus). По сторонам от срединной линии выше диафрагмы рта расположена подбородочно-подъязычная мышца (m.geniohyoideus), а также мышцы языка, начинающиеся от подъязычной кости. Ниже диафрагмы рта залегают передние брюшки двубрюшных мышц. Термином «зев» обозначается пространство, посредством которого полость рта сообщается с полостью глотки. С боков оно отграничено нёбными дужками, снизу - корнем языка, сверху - мягким нёбом. В основании дужек заложены мышцы - нёбно-язычная и нёбно- глоточная. В момент сокращения первой размеры зева уменьшаются, а при сокращении второй приподнимаются гортаноглотка и гортань. Между дужками расположены миндаликовые ямки, в которых лежат нёбные миндалины. Область дна ямки сформирована за счет боковой стенки глотки. Вверху над миндалинами дужки сходятся друг с другом. Так формируется надминдаликовая ямка. Кровоснабжениеминдалин осуществляется ветвями восходящей глоточной артерии (из наружной сонной). Венозный оттокпроисходит в крыловидное венозное сплетение. Лимфооттокнаправляется к поднижнечелюстным, околоушным и заглоточным узлам. Иннервируютминдалину веточки языкоглоточного, язычного, блуждающего нервов, пограничного симпатического ствола и крылонёб- ного узла. Глоточные миндалины входят в состав лимфоидного кольца Вальдейера-Пирогова. Кроме них его формируют непарные язычная миндалина, расположенная в корне языка, глоточная миндалина, находящаяся на задней стенке глотки (выражена лишь в детском возрасте) и две трубные миндалины, лежащие вблизи носоглоточных отверстий евстахиевой трубы. 9)Показать отделы носа. Носовые ходы. Топографию пазух носа. Место пункции и трепанации гайморовой пазухи. Провести пункцию гайморовой пазухи. Полость носа, cavum nasi, является начальным отделом дыхательных путей и содержит в себе орган обоняния. Спереди в нее ведет apertura piriformis nasi, сзади парные отверстия, хоаны, сообщают ее с носоглоткой. Посредством костной перегородки носа, septum nasi osseum, носовая полость делится на две не совсем симметричные половины. Каждая половина носовой полости имеет пять стенок: верхнюю, нижнюю, заднюю, медиальную и латеральную. Верхняя стенка полости носа образуется небольшой частью лобной кости, lamina cribrosa решетчатой кости и отчасти клиновидной костью. В состав нижней стенки полости носа, или дна, входят небный отросток верхней челюсти и горизонтальная пластинка небной кости, составляющие твердое небо, palatum osseum. Дно носовой полости является «крышей» полости рта. Медиальную стенку полости носа составляет перегородка носа. Задняя стенка полости носа имеется лишь на небольшом протяжении в верхнем отделе, так как ниже лежат хоаны. Она образована носовой поверхностью тела клиновидной кости с имеющимся на ней парным отверстием — apertura sinus sphenoidalis. В образовании латеральной стенки носовой полости участвуют слезная косточка, os lacrimale, и lamina orbitalis решетчатой кости, отделяющие полость носа от глазницы, носовая поверхность лобного отростка верхней челюсти и ее тонкая костная пластинка, отграничивающая полость носа от верхнечелюстной пазухи, sinus maxillaris. На латеральной стенке носовой полости свисают внутрь три носовые раковины, которыми отделяются друг от друга три носовых хода: верхний, средний и нижний Носовые ходы. Носовые раковины. Верхний носовой ход, meatus nasi superior, находится между верхней и средней раковинами решетчатой кости; он вдвое короче среднего хода и располагается только в заднем отделе носовой полости; с ним сообщаются sinus sphenoidalis, foramen sphenopalatinum и открываются задние ячейки решетчатой кости. Средний носовой ход, meatus nasi medius, идет между средней и нижней раковинами. В него открываются cellulae ethmoidales ante-riores et mediae и sinus maxillaris. Нижний носовой ход, meatus nasi inferior, проходит между нижней раковиной и дном носовой полости. В его переднем отделе открывается носослезный канал. Пространство между носовыми раковинами и носовой перегородкой обозначается как общий носовой ход. На боковой стенке носоглотки находится глоточное отверстие слуховой трубы, связывающей полость глотки с полостью среднего уха (барабанной полостью). Оно расположено на уровне заднего конца нижней раковины на расстоянии около 1 см кзади от него. Пункцию верхнечелюстной пазухи выполняют как с диагностической, так и с лечебной целью. В настоящее время пункция верхнечелюстной пазухи с лечебной целью является наиболее эффективным способом эвакуации гнойного содержимого и введения антисептика при воспалении верхнечелюстной пазухи (рис. 2.26). Однако в ряде зарубежных стран этот метод не популярен. Перед пункцией производится анемизация слизистой оболочки в области среднего носового хода с использованием сосудосуживающих препаратов, чтобы вызвать сокращение слизистой оболочки в области естественного соустья верхнечелюстной пазухи и, следовательно, облегчить эвакуацию жидкости через отверстие. Слизистую оболочку нижнего носового хода смазывают аппликационными анестетиками (2% р-ром дикаина, 5% р-ром кокаина, 10% р-ром лидокаина, 10% р-ром димедрола и др.). Оптимальное место прокола находится в верхней точке свода нижнего носового хода на расстоянии примерно 1,5-2,0 см кзади от переднего конца нижней носовой раковины. Прокол в этом месте сделать легче, так как здесь минимальная толщина латеральной костной стенки полости носа. После установления иглы Куликовского под нижней носовой раковиной, используя подвижность хрящевой части носа, отводят головку иглы в медиальном направлении, чтобы игла стала возможно более отвесно к латеральной стенке носа и острый конец был направлен к наружному углу глаза на той же стороне. Иглу захватывают всей кистью правой руки так, чтобы головка ее опиралась в ладонь, а указательный палец находился на игле, фиксируя и направляя ее. Прокол производят с умеренной силой легкими вращательными движениями иглой на глубину примерно 10-15 мм. Убедившись, что конец иглы находится в пазухе, с помощью шприца отсасывают содержимое, а затем промывают пазуху антисептическим раствором (фурацилин, октенисепт, хлорфиллипт и др.). Жидкость вливается в

пазуху через иглу, а выливается через естественное соустье пазухи, увлекая ее содержимое. При промывании голову больного наклоняют вперед и вниз, чтобы вода выливалась через преддверие носа в подставленный лоток. Если проколоть стенку не удается, не следует форсировать, применяя большую силу. Необходимо изменить положение иглы, подняв ее конец выше, или продвинуться несколько кзади, пока не обнаружится более податливая точка. В тех случаях, когда соустье оказывается закупоренным в результате патологического процесса, в пазуху вводят вторую иглу также через нижний носовой ход, и промывание производят через две иглы. Наличие патологического содержимого в промывной жидкости позволяет достоверно распознать характер заболевания. Шея 1)Показать топографию основного сосудисто-нервного пучка шеи. Подобрать инструменты и продемонстрировать методику перевязки наружной сонной артерии. Делают через разрез длиной 5—6 см по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы или по проекции сосуда (от середины расстояния между углом нижней челюсти и сосцевидным отростком до грудино-ключичного сочленения) от угла нижней челюсти вниз. Рассекают кожу, клетчатку, поверхностную и собственную фасции шеи. Следуя тупым путем, хирург смещает в сторону перекрывающие рану венозные стволы и подъязычный нерв. Артерия отличается от внутренней сонной артерии наличием на шее отходящих от нее ветвей. Она лигируется по правилам, описанным выше. Чтобы не образовалось тромба во внутренней сонной артерии, следует бережно с ней обращаться и лигатуру на наружную сонную артерию накладывать, отходя от бифуркации общей сонной артерии— выше начала первой отходящей ветви (верхней щитовидной артерии). При этом сохраняется больше условий для восстановления кровообращения в периферической части наружной сонной артерии. 2)Показать синтопию и отделы гортани. Подобрать инструменты для коникотомии. Методика проведения коникотомии. Гортань (larynx) формируют 9 хрящей (3 парных и 3 непарных). Основанием гортаниявляется перстневидный хрящ, располагающийся на уровне VI шейного позвонка. Над передней частью перстневидного хряща располагается щитовидный. Щитовидный хрящ связан с подъязычной костью перепонкой (membrana hyothyroidea), от перстневидного хряща к щитовидному идут mm. cricothyroidei и ligg. cricoarytenoidei.

В полости гортани различают три отдела: верхний (vestibulum laryngis), средний, соответствующий положению ложных и истинных голосовых связок, и нижний, называемый в ларингологии подсвязочным пространством (рис. 12.6, 12.7). Скелетотопия. Гортань расположена в пределах от верхнего края V шейного позвонка до нижнего края VI шейного позвонка. Верхняя часть щитовидного хряща может достигать уровня IV шейного позвонка. У детей гортань лежит значительно выше, достигая своим верхним краем уровня III позвонка, у пожилых людей лежит низко, располагаясь своим верхним краем на уровне VI позвонка. Положение гортани резко меняется у одного и того же человека в зависимости от положения головы. Так, при высунутом языке гортань поднимается, надгортанник принимает положение, близкое к вертикальному, открывая вход в гортань Коникотомия - рассечение срединной перстнещитовидной (конической) связки (lig. cricothyroideum medianum), расположенной между нижним краем щитовидного и верхним краем перстневидного хрящей гортани. Между конической связкой и кожей по средней линии шеи располагается тонкий слой подкожной клетчатки и имеется незначи- тельная прослойка мышечных волокон, отсутствуют крупные сосуды и нервы. По нижнему краю щитовидного хряща проходит средняя гортанная артерия. Чтобы не повредить эту артерию при операции коникотомии, следует проводить поперечный разрез срединной перстнещитовидной (конической) связки ближе к перстневидному, а не к щитовидному хрящу. Иногда среднюю часть связки прободают сравнительно тонкие перстнещитовидные артерии. Для обнаружения срединной щитоподъязычной связки у мужчин нащупывают выступ щитовидного хряща, палец по средней линии перемещают вниз и определяют бугорок перстневидного хряща, Положение больного: на спине под лопатки подкладывается валик высотой 10-15 см, голова запрокинута. По возможности производят обработку операционного поля и проводят инфильтрационную анестезию. Техника операции. Врач, встав справа от больного, указательным пальцем левой руки нащупывает бугорок перстневидного хряща и углубление между ним и нижним краем щитовидного хряща, соответствующее расположению конической связки. Большим и средним пальцами левой руки фиксируют щитовидный хрящ, натягивая кожу над хрящами гортани и смещая кзади грудиноключично-сосцевидные мышцы с расположенными под ними шейными сосудистыми пучками, второй палец находится между дугой перстневидного и нижним краем щитовидного хряща. Скальпелем проводят горизонтальный поперечный разрез кожи и подкожной клетчатки шеи длиной около 2 см на уровне верхнего края перстневидного хряща. Второй палец вводится в разрез так, чтобы верхушка ногтевой фаланги упиралась в мембрану. По ногтю, касаясь его плоскостью скальпеля, перфорируют связку и вскрывают просвет гортани. Края раны разводят расширителем Труссо или кровоостанавливающим зажимом, через отверстие в гортань вводят канюлю подходящего диаметра.

Остановки кровотечения, как правило, не требуется, а манипуляция занимает обычно 15-30 с. Трубку, введенную в просвет трахеи, фиксируют к шее. В примитивных условиях при неотложной ситуации для рассечения тканей можно использовать перочинный нож. Для расширения раны после рассечения конической связки в нее вводят плоский пред- мет подходящего размера и разворачиваются поперек раны, увеличивая отверстие для прохождения воздуха. В качестве канюли можно использовать цилиндр от авторучки, кусок резиновой трубки и т.п. 3)Топография, синтопия шейного отдела трахеии. Виды трахеостомий. Подобрать инструменты и показать методику трахеотомии и трахеостомии. Скелетотопия. Начало шейного отдела зависит от возраста у детей и типа телосложения у взрослых, у которых он колеблется в пределах от нижнего края VI шейного до нижнего края II грудного позвонков. Границей между шейным и грудным отделами является верхняя апертура грудной клетки. По данным разных исследователей, грудной отдел трахеи может составлять у детей первых лет жизни 2/5-3/5, у взрослых - от 44,5 - 62% общей ее длины. Синтопия. У детей к передней поверхности трахеи прилежит относи- тельно большая вилочковая железа, которая у маленьких детей может подниматься до нижнего края щитовидной железы. Щитовидная железа у новорожденных расположена относительно высоко. Боковые ее доли своими верхними краями достигают уровня верхнего края щитовидного хряща, а нижним - 8-10 трахеальных колец и почти соприкасаются с вилочковой железой. Перешеек щитовидной железы у новорожденных прилежит к трахее на сравнительно большом протяжении и занимает более высокое положение. Верхний его край расположен на уровне перстневидного хряща гортани, а нижний достигает 5-8-го трахеальных колец, в то время как у взрослых он располагается между 1-м и 4-м кольцом. Тонкий пирамидальный отросток встречается относительно часто и располагается вблизи средней линии. У взрослых верхняя часть шейного отдела трахеи окружена спереди и с боков щитовидной железой, сзади к ней прилежит пищевод, отделенный от трахеи слоем рыхлой клетчатки. Верхние хрящи трахеи прикрыты перешейком щитовидной железы, в нижнем отделе шейной части трахеи расположены нижние щитовидные вены и непарное щитовидное венозное сплетение. Над яремной вырезкой рукоятки грудины у людей брахиморфного типа телосложения довольно часто располагается верхний край левой плечеголовной вены.

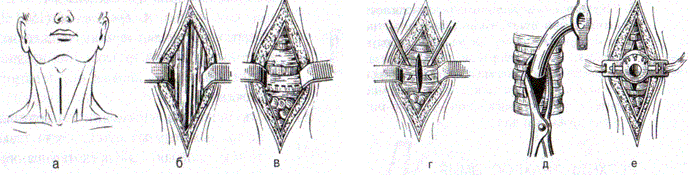

В образованных пищеводом и трахеей пищеводно-трахеальных бороздах залегают возвратные гортанные нервы. В нижнем отделе шеи к боковым поверхностям трахеи прилежат общие сонные артерии. К грудной части трахеи сзади прилежит пищевод, спереди на уровне IV грудного позвонка тотчас над бифуркацией трахеи и левее ее - дуга аорты. Справа и спереди плечеголовной ствол прикрывает правую полуокружность трахеи. Здесь же, недалеко от трахеи, располагаются ствол правого блуждающего нерва и верхняя полая вена. Вверху над дугой аорты лежит вилочковая железа или замещающая ее жировая клетчатка. Слева от трахеи располагается левый возвратный гортанный нерв, а выше него - левая общая сонная артерия. Справа и слева от трахеи и ниже бифуркации находятся многочисленные группы лимфатических узлов. Вдоль трахеи спереди располагаются надгрудинное межапоневротическое, претрахеальное и околотрахеальное клетчаточные пространства, содержащие непарное венозное сплетение щитовидной железы, низшую щитовидную артерию (в 10-12% случаев), лимфатические узлы, блуждающие нервы, сердечные ветви пограничного симпатического ствола. Трахеостомия – вскрытие трахеи с введением канюли в ее просвет. С  пециальные инструменты для трахеостомии: острый крючок (1), расширитель трахеи (2), трахеостомическая канюля (3), внутренняя трубка канюли (4) пециальные инструменты для трахеостомии: острый крючок (1), расширитель трахеи (2), трахеостомическая канюля (3), внутренняя трубка канюли (4)Показания: а) механическая непроходимость верхних дыхательных путей (проводят для предотвращения асфиксии) б) секреторно-аспирационная непроходимость дыхательных путей (проводят для удаления продуктов секреции и аспирации в) проведение вспомогательной или искусственной вентиляции легких Виды трахеостомии: а) верхняя – вскрытие трахеи выше перешейка щитовидной железы б) нижняя – вскрытие трахеи ниже перешейка щитовидной железы  Техника верхней трахеостомии: а – разрез кожи по срединной линии шеи; б – в ране видная белая линия шеи; в – внутришейная фасция рассечена поперечными разрезами; г – трахея взята на крючки, рассечены ее хрящи; д – первый этап введения трубки; е – трубка введена в трахею 1. Послойный разрез кожи, подкожной клетчатки, поверхностной фасции, белой линии шеи длиной 4-6 см от щитовидного хряща вниз. 2. Обнажаем грудинно-ключично-сосцевидные и грудинно-щитовидные мышцы правой и левой половины шеи. Раздвинув мышцы, находим перстневидный хрящ и лежащий под ним перешеек щитовидной железы. 3. Рассекаем листок внутришейной фасции в поперечном направлении, отделяем перешеек от трахеи и отодвигаем его тупым путем книзу, обнажая верхние хрящи трахеи. 4. Фиксируем гортань однозубым остроконечным крючком, чтобы прекратить судорожные движения. Взяв в руку остроконечный скальпель лезвием кверху, кладем указательный палец сбоку лезвия и, не доходя до кончика на 1 см (чтобы не повредить заднюю стенку гортани) вскрываем третий, а иногда и четвертый хрящ трахеи, направляя скальпель вверх от перешейка к гортани. 5. После поступления воздуха в трахею дыхание на некоторое время прекращается. Наступает апноэ с последующим переходом в резкий кашель. Только после этого в трахеостомическую рану вставляется расширитель. 6. Раздвигаем расширитель, берем трахеостомическую канюлю и, поставив ее поперек шеи так, чтобы щиток был в сагиттальной плоскости, проводим ее в просвет трахеи. 7. Расширитель извлекаем, канюлю поворачиваем так, чтобы щиток располагался во фронтальной плоскости с последующим продвижением канюли вниз и фиксацией ее вокруг шеи. 8. Кожная рана ушивается до трахеостомической трубки. Преимущества верхней трахеостомии: 1. большая доступность трахеи вследствие ее поверхностного расположения 2. отсутствие здесь крупных сосудов Недостатки верхней трахеостомии: близость разреза трахеи и канюли к перстневидному хрящу и голосовому аппарату. Техника нижней трахеостомии. 1. Разрез от перстневидного хряща до вырезки грудины. Рассекаем кожу, подкожную клетчатку, поверхностную фасцию, собственную фасцию шеи и проникаем в надгрудинное межапоневротическое пространство. 2. Тупо разъеденяем клетчатку, отодвигаем книзу венозную яремную дугу, рассекаем лопаточно-ключичную фасцию и обнажаем мышцы (грудинно-подъязычную и грудинно-щитовидную) правой и левой половин шеи. 3. Раздвинув мышцы в стороны, разрезаем пристеночную пластинку внутришейной фасции и проникаем в претрахеальное пространство. В клетчатке этого пространства обнаруживаем венозные сплетения и иногда низшую щитовидную артерию. Сосуды перевязываем и пересекаем, а перешеек щитовидной железы оттягиваем кверху. 4. Трахею освобождаем от покрывающего ее висцерального листка внутришейной фасции и рассекаем четвертый и пятый хрящи трахеи. Скальпель держим как при верхней трахеостомии и направляем его от грудины к перешейку, чтобы не повредить плечеголовной ствол. 5. Дальнейшие приемы – как при верхней трахеостомии. Преимущества: 1. редкое развитие после нижней трахеостомии стеноза дыхательного горла 2. отсутствие травмы голосового аппарата Недостатки: опасность повреждения плечеголовного ствола Осложнения трахеостомии: 1. Осложнения, возникающие в процессе выполнения операции – чаще возникают из-за ошибок, допущенных во время операции: а) разрез, проведенный не по срединной линии шеи, может привести к повреждению вен шеи, а иногда и сонной артерии б) недостаточный гемостаз перед вскрытием трахеи может повлечь за собой затекание крови в бронхи и развитие асфиксии в) длина разреза трахеи должна по возможности соответствовать диаметру канюли г) ранения задней стенки трахеи и пищевода д  ) перед введением канюли следует убедиться в том, что слизистая трахеи рассечена, а просвет трахеи вскрыт (иначе возможно введение канюли в подслизистый слой, что приведет к выпячиванию слизистой в просвет трахеи и усилению асфиксии) ) перед введением канюли следует убедиться в том, что слизистая трахеи рассечена, а просвет трахеи вскрыт (иначе возможно введение канюли в подслизистый слой, что приведет к выпячиванию слизистой в просвет трахеи и усилению асфиксии)2. Осложнения, возникающие в раннем послеоперационном периоде до выписки больного из стационара 3. Осложнения, возникающие в позднем послеоперационном периоде после выписки больного из стационара |