Ответы на вопросы Финансы и кредит. Общие вопросы экономики

Скачать 2.04 Mb. Скачать 2.04 Mb.

|

|

О  бразовательная автономная некоммерческая организация бразовательная автономная некоммерческая организациявысшего образования «МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»

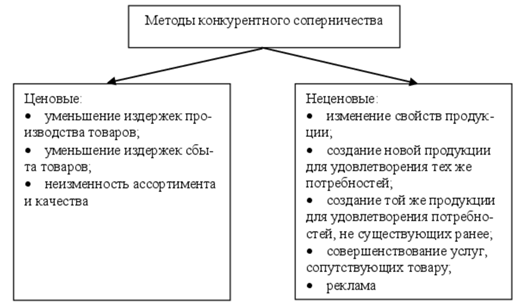

Примерный перечень вопросов государственного экзамена по направлению «Экономика»направленность «Финансы и кредит», «Финансы, денежное обращение и кредит» Общие вопросы экономики Роль конкуренции в рыночной экономике. Методы конкуренции. Конкуренция – противоборство, соперничество между производителями товаров и услуг за право получения максимальной прибыли; существование на рынке множества производителей и покупателей и возможность свободного их выхода с рынка и входа в него. Механизм конкуренции: каждый продавец желает продать подороже и побольше, но того же желает сосед, след-но интересы продавцов сталкиваются и начинается борьба за покупателя,т.е. конкуренция, и происходит снижение цен до оптимального уровня. оль конкуренции состоит в том, что при ее наличии на рынке производители с целью получения максимальной прибыли стремятся снизить издержки производства на единицу продукции (т.е. ). В результате этого создается возможность снижения цены, что увеличивает объем продаж у производителя и его доход. Самым эффективным способом достижения этого является использование достижений НТП и НТР, что позволяет увеличить производительность труда, это как раз и ведет к будущему снижению цены, приносящему, однако фирме- новатору больший доход. Кроме того, конкуренция создает у производителей стимулы к постоянному разнообразию предлагаемых товаров и услуг для завоевания рынка. Расширение ассортимента предлагаемой к продаже продукции происходит как за счет создания совершенно новых товаров и услуг так и за счет дифференциации отдельного продукта. Производители осуществляют постоянную борьбу за покупателя на рынке. С учетом условий, в которых протекает конкуренция, экономисты различают несколько видов структуры рынка. Рыночная структура предполагает учет количества и возможностей продавцов (покупателей) в цене и объеме продаж (покупок). Поэтому в экономической теории по степени конкуренции рыночной структуры выделяют следующие виды: - совершенная конкуренция; - несовершенная конкуренция, которая включает: - монополистическую конкуренцию, - олигополию, - монополию. Традиционно выделяют две условные группы методов конкуренции - ценовые и неценовые.  Совершенная конкуренция: основные черты, преимущества и недостатки. Совершенная, свободная или чистая конкуренция — экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения. Другими словами это такой тип рыночной структуры, где рыночное поведение продавцов и покупателей заключается в приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий. Признаки совершенной конкуренции: бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей; однородность и делимость продаваемой продукции; отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка; высокая мобильность факторов производства; равный и полный доступ всех участников к информации (цены товаров). В случае, когда хотя бы один признак отсутствует, конкуренция называется несовершенной. В случае, когда эти признаки искусственно удаляются с целью занятия монопольного положения на рынке, ситуацию именуют недобросовестная конкуренция. В некоторых странах одним из широко используемых видов недобросовестной конкуренции является дача взяток в явном и неявном виде различным представителям государства в обмен на различного рода преференции. Давид Рикардо выявил закономерную в условиях совершенной конкуренции тенденцию к снижению экономической прибыли каждого из продавцов. В реальной экономике биржевой рынок наиболее походит на рынок совершенной конкуренции. В ходе наблюдения за явлениями экономических кризисов кейнсианцы пришли к выводу, что подобная форма конкуренции обычно терпит фиаско, выйти из которого можно лишь благодаря внешнему вмешательству. Экономические и административные методы регулирования рынка. Свои регулирующие функции государство выполняет посредством административных и экономических методов. · Для командной экономики характерно преобладание административных методов регулирования. · Система государственного регулирования рыночной экономики, напротив, базируется на использовании экономических методов. Административные, или прямые, методы регулирования ограничивают свободу выбора хозяйствующего субъекта. Например, директивные плановые задания по объему и ассортименту производимой продукции или централизованно устанавливаемые цены на товары и услуги — типичные методы административного регулирования в плановой экономике — лишают предприятие возможности альтернативного использования ресурсов. Оно обязано произвести продукцию в заданном ассортименте и объеме и реализовать ее по заданной цене. Административные методы регулирования диаметрально противоположны природе рынка, они блокируют действие соответствующих рыночных регуляторов. Если предприятию, например, директивно определены объем производимой продукции и размеры поставок сырья, оно не может отреагировать на изменение рыночной конъюнктуры путем увеличения или сокращения выпуска продукции. Чем шире сфера действия административных методов регулирования, тем уже сфера распространения и ниже эффективность реальных рыночных отношений. Административное регулирование активно используется с целью защиты прав потребителей и охраны окружающей среды. Многочисленные стандарты, ограничивающие выбросы вредных отходов производства, прямые запреты на использование опасных технологий, производство, реализацию или рекламу вредной для здоровья людей продукции и т. п. ограничивают свободу предпринимательства и относятся к административным методам регулирования. Нередко используется метод регулирования внешнеэкономической деятельности, например импортные квоты, и т. д. Экономические и косвенные методы государственного регулирования не ограничивают свободы предпринимательского выбора. Например, снижение налогов на бизнес или, скажем, понижение учетной ставки процента являются типичными методами экономического регулирования, направленного на рост производства и усиление инвестиционной активности предприятий. Последние увеличивают капиталовложения и объем производства не потому, что у них нет иного выхода. Они полностью свободны в выборе производственной программы и инвестиционной политики. Просто снижение налогов и учетной ставки процента делают рост производства и инвестиций более выгодным, чем прежде. Экономические методы регулирования, напротив, адекватны природе рынка. Они непосредственно воздействуют на конъюнктуру рынка и через нее, косвенно, на производителей и потребителей товаров и услуг. Например, увеличение трансфертных платежей изменяет конъюнктуру рынка потребительских товаров, увеличивает спрос, что, в свою очередь, способствует повышению цен и заставляет товаропроизводителей увеличивать объем предложения. Экономические методы управления действуют, таким образом, через рынок посредством рыночных механизмов. Разграничение между административными и экономическими методами государственного регулирования до некоторой степени условно. Для того чтобы задействовать любой косвенный регулятор, необходимо предварительное административное решение соответствующих государственных органов, например решение об изменении налоговых ставок, о предоставлении налоговых льгот или продаже Центральным банком государственных облигаций, в этом смысле любые экономические регуляторы несут на себе печать администрирования. В то же время любой административный регулятор, прямо принуждая хозяйствующих субъектов выполнять те или иные действия, одновременно оказывает вторичное косвенное воздействие на целый ряд сопряженных экономических процессов. Любые административные методы регулирования несут в себе черты, характерные для экономических, косвенных регуляторов. Переход от командной экономики к рыночной сопровождается кардинальными изменениями в системе методов государственного регулирования, разрушением прежней системы административных методов и созданием новой системы экономических регуляторов. · Разрушение системы административно-командных методов управления, блокирующих рыночные механизмы, — необходимое условие формирования и саморазвития рынка. · Демонтаж системы административных регуляторов, т. е. предоставление хозяйствующим субъектам свободы в формировании цен, определении объема и ассортимента выпускаемой продукции, установлении хозяйственных связей с поставщиками и потребителями, знаменует собой начало реальных преобразований на пути к рыночной экономике. Это не означает, однако, полного отказа от использования административных методов в переходной экономике. Даже на завершающих стадиях перехода к рынку и в условиях сложившейся рыночной экономики административные методы регулирования имеют немаловажное значение. Они используются, в частности, как средство антимонопольной политики. Государственные органы директивно определяют цены, объем и ассортимент продукции или предоставляемых услуг для так называемых естественных монополий, устанавливают систему административных ограничений, препятствующих усилению монополизации рынка. Важнейшей задачей государства на переходном этапе является создание целостной системы экономических методов регулирования. С этой целью все страны, осуществляющие переход к рыночной экономике, проводят радикальные реформы кредитной и налоговой систем. Создается традиционная для стран с рыночной экономикой двухуровневая банковская система, в рамках которой Центральный банк посредством экономических нормативов осуществляет регулирование деятельности широкой сети коммерческих банков. Манипулируя учетной ставкой процента, изменяя нормы обязательных резервов и другие нормативы, установленные для коммерческих банков, осуществляя операции с ценными бумагами, Центральный банк получает возможность проводить активную кредитно-денежную политику. Административные методы основываются на силе власти и предусматривают: законодательные ограничения (лицензирование экспорта и введение экспортных квот, замораживание цен, введение лицензирования определенных видов предпринимательской деятельности и др.); обязательные требования к экономическим субъектам по достижению ими однозначно определенных параметров хозяйственной деятельности (минимального размера уставного капитала, заработной платы и пр.); порядок организации, ведения и ликвидации бизнеса (правила государственной регистрации предпринимателей, совершения ими сделок, состав, размеры и сроки вносимых ими налогов и т.д.). Такие методы являются формализованными, преимущественно предписывающими, влияют на выбор хозяйствующими субъектами вариантов действий. Экономические методы призваны учесть многообразие интересов и мотивов деятельности разных экономических субъектов, создать условия, способствующие выбору ими экономического поведения, позволяющего балансировать общественные и частные интересы. С помощью этих методов осуществляются, например, государственное финансирование и кредитование, льготное налогообложение и др. Эти методы могут быть как формализованными, так и неформализованными. Они влияют не только на выбор хозяйствующими субъектами вариантов действий, но и на процессы формирования ими целей экономической деятельности, являются средообразующими. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его измерения. Валовой внутренний продукт(ВВП) – суммарная рыночная стоимость всех конечныхтоваров и услуг, произведенных на территории страны в течение одного года. ВВП характеризует стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны (резидентами и нерезидентами данного государства). Совокупная стоимость – денежное выражение всех произведенных товаров и услуг за определенное время. Рыночная стоимость – в рыночных ценах. Конечный продукт – не предназначен для дальнейшего использования в производстве. Расчет ВВП тремя методами: 1) по производству; 2) по доходам; 3) по расходам. 1. Метод добавленной стоимости – по производству (по выпуску) – стоимость всех произведенных в течение года конечных продуктов (сумма добавленных стоимостей всех фирм на территории страны). Для исключения двойного счета в показатель ВВП включают только стоимость, добавленную на каждой промежуточной стадии обработки. ВВП – сумма добавленной стоимости во всех отраслях экономики. Добавленная стоимость – стоимость, созданная в процессе производства – разница между выручкой фирмы и промежуточным потреблением – затратами на приобретение сырья, материалов, инструментов у других предприятий. 2.По доходам – это сумма доходов всех субъектов экономики: 1)амортизация – ежегодные отчисления, которые показывают объем капитала, потребленного в процессе производства (А); 2)косвенные налоги на бизнес – (Tкос) – это налоги на товары и услуги, установленные в виде надбавки к цене или к тарифу. Полностью оплачиваются потребителями товаров. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость (НДС) – форма изъятия в федеральный бюджет части добавленной стоимости, созданной на всех стадиях производства (18%); акцизы – косвенные налоги на товары массового производства (вино-водочные, табачные изделия, бензин), на высокорентабельную продукцию (ювелирные и меховые изделия); таможенные сборы – налоги, взимаемые при импорте и экспорте товаров; 3)заработная плата – денежное вознаграждение за наемный труд (W) 4)рента – доход, получаемый собственником земли, природных ресурсов, недвижимости (R); 5)ссудный процент – доход собственников денежного капитала (%) 6)прибыль корпораций – доход фирмы после вычета расходов из выручки (П). ВВП по доходам: Y = А + T кос. + W + R + % + П. 3.По расходам – это сумма всех направлений использования благ: 1) личные потребительские расходы – расходы населения на предметы потребления и услуги (С); 2) инвестиции(I) – расходы фирм на покупку оборудования; строительство; изменение запасов (реальные капиталовложения); 3) государственные закупки– затраты со стороны государства на покупку конечной продукции и оплату труда в госсекторе (G); 4) чистый экспорт (NХ)– разность между экспортом и импортом товаров и услуг. ВВП по расходам: Y = С + I + G + NX. Макроэкономические показатели, производные от ВВП Валовой национальный продукт (ВНП) – совокупность конечных товаров и услуг, произведенных в национальной экономике за определенный период времени (за год). В ВНП включается стоимость продукта, созданного в самой стране и за рубежом с использованием факторов производства, принадлежащих стране: ВНП = ВВП + чистые поступления доходов от зарубежной Причины инфляции. Инфляция, ее виды и типы. Антиинфляционная политика государства. Сущность инфляции и ее формы.Инфляция – кризисное состояние денежной системы. Она относится к разряду тяжелых и трудноизлечимых заболеваний экономики. От нее не застрахована ни одна страна. Обычно под инфляцией подразумевают любое повышение общего уровня цен при снижении покупательной способности денег. Такой подход вытекает из количественной теории денег. Между тем инфляционный процесс гораздо сложнее и не сводится лишь к простому изменению соотношения между товарами и деньгами. Инфляция представляет собой денежное явление. Более конкретно – это обесценивание денег, происходящее из-за того, что в экономике их становится больше, чем нужно. Инфляция или «вздутие» (от лат. inflatio) рассматривается как процесс обесценивания денег и соответственно роста цен, происходящий в результате переполнения каналов образования денежной массы сверх необходимой для товарообмена. Выражается инфляция в длительном общем неравновесии рынков в сторону спроса. Таким образом, инфляция – это такое обесценивание денег, которое сопровождается нарушением законов денежного обращения и утратой деньгами всех или части своих основных функций. В крайнем своем проявлении инфляция приводит кутрате доверия к денежным знакам и возрождению натурального обмена. В зависимости от того, какие формы принимает инфляционное неравновесие рынков, различают открытую и подавленную формы инфляции. Открытой инфляции свойственна тенденция к повышению цен. Открытая инфляция принимает различные формы: 1) ползучую или умеренную (когда цены изменяются медленно, обычно до 10 % в год), 2) галопирующую (когда рост приобретает стремительный характер), 3) форму гиперинфляции (рост цен составляет более 1000 % в год), приводящей к полному расстройству денежного обращения. В условиях подавленной инфляции цены контролируются государством. Поэтому повышенный спрос на товары выражается в появлении разрыва между спросом и предложением. Поскольку государственная цена оказывается ниже равновесной, притупляются стимулы для увеличения количества и повышения качества товаров. Следствием этого является возникновение дефицита. Причины и показатели инфляции.Среди основных причин инфляции можно выделить следующие. 1. Инфляция зарождается на денежном рынке. Именно в деформациях денежного обращения и следует искать ее причины. 2. Современное денежное обращение осуществляется бумажными знаками, прервавшими всякую связь с золотом. 3. Постоянный рост расходов государства, который обусловлен расширением масштабов госсектора, государственного регулирования экономики, проведения социальных программ. 4. С ростом открытости экономики увеличивается опасность импортируемой инфляции. 5. Возникновение крупных институтов частной власти – монополий и олигополий, получающих сверхприбыли за счет сдерживания предложения и поддержания высокого уровня цен. 6. Неверные действия государства в сфере налогообложения. 7. Усиление роли профсоюзов, добивающихся повышения заработной платы путем сокращения предложения труда. 8. Индексация денежных доходов населения становится фактором формирования избыточного платежеспособного спроса. 9. Преобладание доли занятых в сфере услуг (сервисно-ориентированная экономика). Показатели инфляции – это индексы цен, к числу которых следует отнести: − индексы цен на потребительские товары; − индексы цен производителей; − индексы цен потребителей продукции и услуг производственного назначения; − индекс-дефлятор. Социально-экономические последствия инфляции.Инфляция является неотъемлемым атрибутом рыночного хозяйства, оказывающим неоднозначное воздействие на экономику. В результате инфляции растет денежная масса. Некоторый рост денежной массы (до 10 % в год) создает стимул для увеличения объема выпускаемой продукции, ускоряет платежный оборот, способствует активизации инвестиционных процессов, усиливает концентрацию производства. В свою очередь рост производства приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной массой при более высоком уровне цен. Но каковы бы ни были позитивные функции инфляции, она оказывает на ход экономического развития целый комплекс негативных явлений. 1. Рост цен ведет к обесцениванию неиспользованного капитала. 2. От инфляции проигрывают люди, предоставившие в кредит свои деньги. 3. Инфляция сужает мотивы к трудовой деятельности, потому что подрывает возможности нормальной реализации заработков. 4. Высокие темпы инфляции приводят к «бегству» капиталов за границу. 5. Сокращается экспорт и увеличивается импорт, растет дефицит платежного баланса, нарушаются пропорции, усиливается дезорганизация экономики, разрушается общественное богатство. 6. Падает уровень жизни потребителей, обесцениваются личные сбережения, снижается текущее потребление. 7. Происходит быстрое социальное расслоение населения, углубление имущественного неравенства. 8. Возрастает неопределенность и неуверенность в будущем, повышается риск предпринимательской деятельности. 9. Инфляция препятствует выходу экономики из кризиса. Растет безработица, обостряются социальные проблемы. 10. Инфляция ослабляет позиции властных структур. Снижается доверие к программам и мероприятиям, намечаемым и проводимым правительством. Реакция населения на ухудшение условий на потребительском рынке и в производстве принимает острые формы. 11. Неравномерный рост цен усиливает диспропорции между отраслями экономики. 12. Неопределенность и непредсказуемость будущего развития экономики приводят к изменению экономических интересов у населения, социальным конфликтам, личным и семейным трагедиям, к росту преступности и падению нравственных устоев общества. Таким образом, список отрицательных последствий инфляции очень длинный. И все же главная беда заключается в том, что инфляция делает плохо управляемым народное хозяйство. Антиинфляционная политика государства.Для антиинфляционного регулирования используются два типа экономической политики. Первый тип направлен на сокращение бюджетного дефицита, ограничение денежной эмиссии (ограничение увеличения всей массы наличных и безналичных денег в обращении). Темп прироста денежной массы регулируется в определенных пределах – в соответствии с темпом роста ВНП. |