Опухоли. Классификация. патана 12. Опухоль (новообразование, бластома)

Скачать 1.1 Mb. Скачать 1.1 Mb.

|

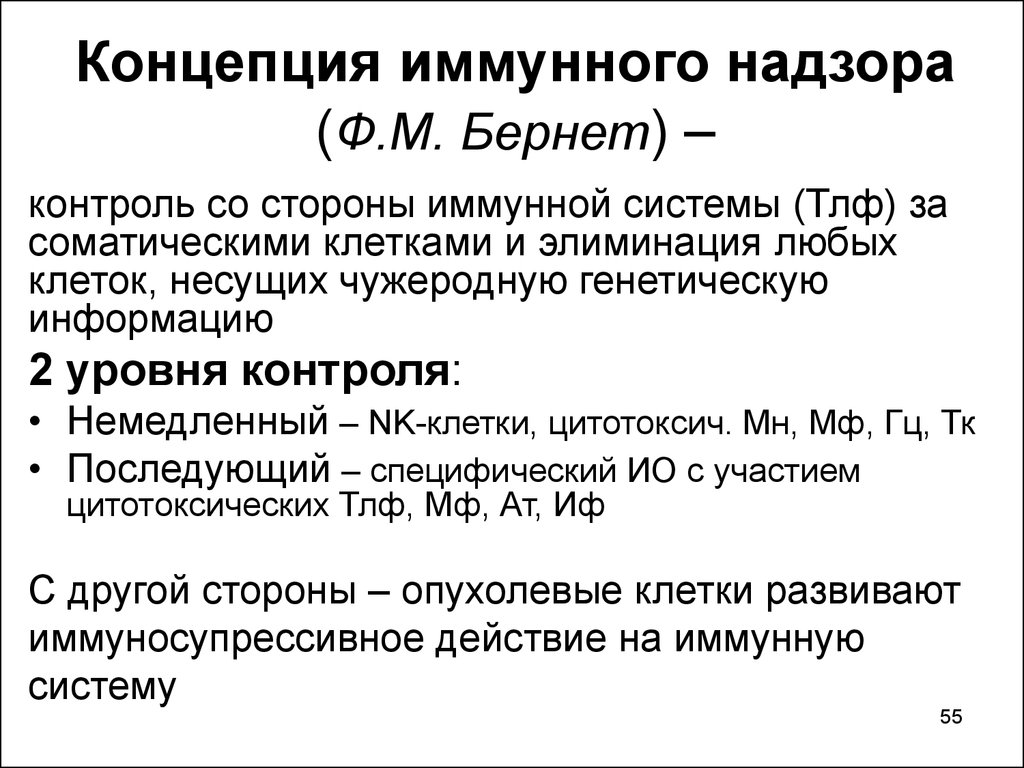

Группы опухолевых антигенов:Вирусоспецифические антигены; Антигены, возникшие в результате взаимодействия химических канцерогенов с компонентами клетки; Раково-эмбриональные антигены; Гетероорганные антигены (антигены, которые в норме не обнаруживаются в данной ткани). Термин «иммунный надзор», подразумевающий механизм распознавания и уничтожения опухолевых клеток с целью предотвращения появления злокачественных новообразований, существует давно и имеет весомые доказательства его правомочности.  Антиканцерогенные механизмыАнтиканцерогенные механизмы обеспечивают торможение и/или блокаду проникновения канцерогенов в клетку, её ядро, действие их на геном и инактивацию и элиминацию бластомогенных агентов из клетки и организма. Механизмы, препятствующие действию химических канцерогенных факторов Физико-химическая фиксация (например, глюкуронизация, сульфатирование) и удаление из организма (с мочой, экскрементами, слюной, жёлчью, потом). Поглощение канцерогенов в процессе фагоцитоза, сочетающееся с их инактивацией и разрушением. Инактивация бластомогенных агентов как гаптенов при помощи антител (AT) и Т-лимфоцитов с последующей их деструкцией и элиминацией из организма. Конкурентная блокада неканцерогенными метаболитами клеточных рецепторов, с которыми способны взаимодействовать истинные бластомогенные вещества. Разрушение и/или инактивация канцерогенов в клетках и биологических жидкостях в процессе их окисления, восстановления, деметилирования, глюкуронизации, сульфатирования. Ингибирование («гашение») свободных радикалов и гидроперекисей органических и неорганических соединений ферментативными и неферментными факторами антиоксидантной защиты. Механизмы, препятствующие действию онкогенных вирусов Инактивация вирусов Ig, образуемыми плазматическими клетками под влиянием антигенных вирусных белков. Ig взаимодействуют с вирусом и препятствуют его контакту с рецепторами мембран клеток. Это предотвращает проникновение нуклеиновой кислоты вируса в ядро клетки (трансфекцию) и её опухолевую трансформацию. Ингибирование интерферона — белками, тормозящими или блокирующими процесс внутриклеточной репликации вирусов. Обнаружение и разрушение вируссодержащих клеток организма неспецифическими цитолитическими клетками. Такой способностью обладают естественные киллеры, цитотоксические Т-лимфоциты, мононуклеарные фагоциты. Механизмы, препятствующие действию канцерогенов физической природы Улавливание и/или инактивация свободных радикалов кислорода, липидов, других органических и неорганических веществ. Такими свойствами обладают: супероксиддисмутаза (СОД), катализирующая реакцию взаимодействия радикалов O2 при участии Н+ с образованием H2O2. Неферментные «гасители» радикалов, например токоферолы, соединения глутатиона. Разрушение перекисей и гидроперекисей различных веществ (кислорода, липидов, белков). К эндогенным антиперекисным агентам относятся каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктаза. Если антиканцерогенные механизмы оказались неэффективными, то бластомогенные агенты активируют онкогены. Антимутационные механизмыАнтимутационные механизмы обеспечивают обнаружение, устранение или подавление активности онкогенов. Реализуются антимутационные механизмы при участии онкосупрессоров и систем репарации ДНК. При недостаточности антимутационных механизмов и активации онкогенов нормальная клетка приобретает опухолевый генотип и характерные для него фенотипические признаки. Это служит сигналом для включения антицеллюлярных механизмов противоопухолевой защиты. Антицеллюлярные механизмыАнтицеллюлярные механизмы обеспечивают обнаружение и разрушение генотипически и фенотипически чужеродных для организма опухолевых клеток или торможения их роста. Сигналом для активации антицеллюлярных механизмов противоопухолевой защиты организма является генетическая чужеродность клеток бластомы. Различают неиммунные (неспецифические) и иммунные (специфические) антицеллюлярные механизмы. • Неиммунные механизмы Эти механизмы осуществляют надзор за сохранением нормального (индивидуального и однородного) клеточного состава организма. Реализуют эти механизмы как клетки, так и гуморальные факторы. Канцеролитические клетки: фагоциты, естественные киллеры, цитотоксические Т-лимфоциты. ФНОα. Онколитический эффект ФНОα обеспечивается благодаря его комплексному действию: усилению образования активных форм кислорода макрофагами и нейтрофилами, находящимися в ткани новообразования; активации процесса тромбообразования в микрососудах опухоли, её ишемии и некроза; активации секреции лейкоцитами цитокинов с высоким канцеролитическим эффектом (например, ИЛ и ИФН). Факторы аллогенного торможения и деструкции генетически чужеродных клеток. Такими факторами являются специфические для каждого типа клеток метаболиты, а также некоторые цитокины. Воздействие их на единичные опухолевые клетки обусловливают нарушение метаболизма в них, функции и, в конце концов, гибель их. Факторы контактного торможения, подавляющие перемещение и пролиферацию опухолевых клеток. α-липопротеины (ЛП) сыворотки крови и других биологических жидкостей. Доказано их прямое канцеролитическое действие в культуре опухолевых клеток и отсутствие его в культуре нормальных клеток. У пациентов с новообразованиями уровень α-ЛП крови существенно снижен. Указанные (а также некоторые другие) неспецифические антицеллюлярные механизмы противоопухолевой защиты имеют важное значение. Однако эти механизмы недостаточно эффективны. Многие опухолевые клетки способны ускользать от их действия. В связи с этим важное значение в системе противоопухолевой защиты принадлежат специфическим факторам. • Иммунные механизмы Эти механизмы реализуют клеточное и гуморальное звенья иммунитета. Цитотоксические Т-лимфоциты, стимулированные опухолевыми Аг Т-киллеры оказывают цитолитический эффект двояко: при непосредственном контакте с опухолевой клеткой; опосредованно (дистантно) путём выделения в биологические жидкости организма различных цитотоксических агентов. Специфические AT, вырабатываемые плазматическими клетками в связи с появлением в организме опухолевых Аг. Цитотоксический эффект противоопухолевых AT эффективен в основном в отношении отдельных бластомных клеток (например лейкозных). Это объясняется возможностью контакта антигенных детерминант опухолевой клетки и молекулами AT. Клетки, находящиеся в составе опухолевого узла, мало доступны для Ig. Почему же столь мощные антицеллюлярные механизмы противоопухолевой защиты не всегда эффективны? Этому есть несколько причин: Канцерогенные агенты, вызывая опухоли, одновременно существенно подавляют и активность факторов антибластомной защиты. Новообразование обусловливает развитие патологической толерантности к нему. Это достигается путём: потенцирования состояния иммунодепрессии, экранирования антигенных детерминант бластомы, блокады рецепторов киллеров свободными (отделившимися от опухолевых клеток) антигенными структурами, а также некоторыми другими путями. + В опухолевых клетках антигенные детерминанты часто мало- или недоступны для контакта с Ig и специфическими Т-киллерами. Aг опухоли могут быть «своими» для иммунной системы, и поэтому бластомные клетки не подвергаются уничтожению. Примером могут служить обнаруживаемые в некоторых опухолях эмбриональные белки, к которым имеется физиологическая толерантность. Клетки новообразования способны менять свой антигенный профиль. В основе этого лежит высокая степень опухолевой прогрессии, обусловленная постоянно происходящими мутациями различных генов клеток бластомы. Под генной терапией понимают перенос генетического материала с лечебной целью в клетку, ткань или орган, где этот материал начинает экспрессировать специфический генный продукт. Для успешной генной терапии необходимо следующее: идентифицировать и изолировать функционирующий ген, который после введения в клетку, ткань или орган устранит генетическое нарушение; разработать метод доставки гена в клетку; уметь управлять экспрессией введенного гена. Иммунотерапия основана на воздействии на иммунологические механизмы развития злокачественной опухоли. Это воздействие направлено как на повышение активного иммунитета, так и на создание пассивного с помощью биологических препаратов. Иммунотерапия может быть двух видов: неспецифической; специфической — с помощью препаратов, связывающихся с опухолевыми антигенами. Подходы к генной терапии рака Соматическая коррекция генного дефекта: экспрессия гена-супрессора опухолевого роста; прерывание экспрессии мугантного онкогена антисмысловыми олигонуклеотидами. Генетическая активация пролекарства. Генетическая иммуномодуляция: неспецифическая иммунотерапия; специфическая иммунотерапия. |