курсак по пассажирки. Организация дальнего и местного пассажирского движения

Скачать 0.67 Mb. Скачать 0.67 Mb.

|

|

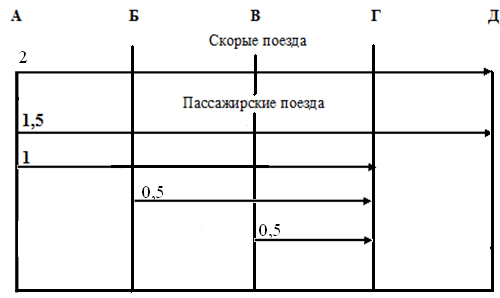

| Категория поезда | Маршрут следования | Время на станции формирования, час | Время на станции оборота, час | Время хода, час | Оборот состава, сут | Число поездов | Потребное количество составов |

| Скорый | АД | 5 | 4,5 | 40,16 | 3,74 | 2 | 8 |

| Пассажирский | АД | 5 | 4,5 | 69,5 | 6,20 | 1,5 | 10 |

| Пассажирский | АГ | 5 | 4,5 | 49,43 | 4,51 | 1 | 5 |

| Пассажирский | БГ | 5 | 4,5 | 34,75 | 3,29 | 0,5 | 2 |

| Пассажирский | ВД | 5 | 4,5 | 22,43 | 2,26 | 0,5 | 2 |

| Итого | | | | | | 5,5 | 27 |

1.4 Построение схематического графика оборота пассажирских составов

Схематический график оборота составов дальних и местных пассажирских поездов строится для выбранного плана формирования. Нанесение линий хода

пассажирских поездов производится с соблюдением определенных требований:

Отправление скорых поездов с начального пункта должно по возможности осуществляться в вечернее время, а прибытие на конечный пункт - в утренние часы;

Интервал между прибытием и отправлением пассажирских поездов должен быть меньше технологической нормы времени, необходимой для обработки составов на станции приписки или оборота, но и не должен значительно превышать это время;

Полученное в результате построения потребное число составов на графике не должно превышать их расчетного количества.

Потребность в составах может быть уменьшена за счет их взаимной увязки на станции формирования, когда составы с одинаковой композицией применяются для обслуживания поездов различных назначений.

Потребность в составах может быть уменьшена за счет их взаимной увязки на станции формирования, когда составы с одинаковой композицией применяются для обслуживания поездов различных назначений.Число суток, на которые производится построение схематического графика, должно быть не меньше максимального времени оборота состава любого назначения. В случае, если по плану формирования есть поезда, которые отправляются со станции формирования через сутки, то число суток, на которые строится график, должно быть четным.

1.5 Расчет показателей дальнего и местного пассажирского движения

Для анализа работы железнодорожного транспорта а области пассажирских перевозок применяется система показателей пассажирских перевозок, которая включает количественные, качественные и экономические показатели.

К количественным показателям относятся:

Количество перевезенных (отправленных) пассажиров

(1.6)

(1.6)где А1, А2, Аn – количество пассажиров, отправляющихся соответственно с 1-ой, 2-ой, n-ой станции.

Пассажирооборот

(1.7)

(1.7)где А1, А2,… Аn – густота пассажиропотоков соответственно на участках протяженностью l1, l2…ln.

Средняя дальность поездки

Средняя дальность поездки . (1.8)

. (1.8)

Поездо-километры

(1.9)

(1.9)где N1, N2…Nn – количество пар поездов, следующих соответственно на расстоянии l1, l2,…ln.

Вагоно-километры

(1.10)

(1.10)где m1, m2, mn – состав поезда (в вагонах) соответствующего назначения.

Пассажиро-место-километры

. (1.11)

. (1.11)где а1, а2, аn – число мест в составе поезда соответствующего назначения.

Средний состав поезда

. (1.12)

. (1.12)

Средняя густота пассажиропотоков

(1.13)

(1.13)где Lн – протяженность направления.

К качественным показателям относятся:

Потребный парк составов

, (1.14)

, (1.14)где

- суммарное число составов, необходимое для обслуживания расчетных размеров движения соответственно скорых и пассажирских поездов.

- суммарное число составов, необходимое для обслуживания расчетных размеров движения соответственно скорых и пассажирских поездов.

Потребный парк вагонов

. (1.15)

. (1.15)

Среднесуточный пробег состава

. (1.16)

. (1.16)

Среднесуточный пробег вагона

. (1.17)

. (1.17)

Средняя населенность состава

. (1.18)

. (1.18)

Коэффициент использования вместимости состава

. (1.19)

. (1.19)

Средняя маршрутная скорость поездов:

- скорых

. (1.20)

. (1.20)где

- поездо-км скорых поездов, определяется как

- поездо-км скорых поездов, определяется как (1.21)

(1.21)где

,

, - количество скорых поездов (из плана формирования), следующих соответственно на расстояния

- количество скорых поездов (из плана формирования), следующих соответственно на расстояния  , (из задания);

, (из задания); - поездо-часы скорых поездов, определяются:

- поездо-часы скорых поездов, определяются: (1.22)

(1.22) где

где  ,

, - количество скорых поездов (из плана формирования), имеющих соответственно время хода для каждого назначения

- количество скорых поездов (из плана формирования), имеющих соответственно время хода для каждого назначения  .

.

- пассажирских

- пассажирских . (1.23)

. (1.23)

- всех поездов

. (1.24)

. (1.24)

2 Организация пригородного пассажирского движения

2.1 Характеристика пригородных перевозок

Особенностями пригородных перевозок, оказывающими влияние на организацию движения пригородных поездов, являются:

Особенностями пригородных перевозок, оказывающими влияние на организацию движения пригородных поездов, являются:концентрация пригородных перевозок в крупных центрах страны;

массовость перевозок с большим числом поездок на одного пассажира в год;

перевозки осуществляются на короткие расстояния;

резкое падение пассажиропотока на участке по мере удаления от головной станции;

неравномерность перевозок по сезонам года, дням недели, часам суток.

Эти особенности предъявляют следующие требования к организации пригородного движения:

установление достаточных размеров движения поездов как в целом за сутки, так и по часам суток;

удобное распределение поездов по времени;

обеспечение достаточной частоты и в то же время высокой участковой скорости движения поездов;

необходимость устройства зонных станций оборота пригородных составов; организация посадки - высадки пассажиров, как на станциях, так и на остановочных пассажирских платформах.

2.2 Определение густоты пригородных пассажиропотоков

Густота пассажиропотока на каждом перегоне пригородного участка определяется на основании данных о прибытии и отправлении пассажиров по всем остановочным пунктам. При этом густота пассажиропотока на первом перегоне равна числу пассажиров, отправляющихся с головной станции

На каждом последующем перегоне густота пассажиропотока определяется из выражений:

На каждом последующем перегоне густота пассажиропотока определяется из выражений:

, (2.1)

, (2.1)где A1,A2, An-1 – густота пассажиропотока на первом, втором и n-ом перегонах;

A2пр, А3пр,Аnпр – количество прибывающих пассажиров на попутные станции;

A2от, А3от,Аnот – количество отправленных пассажиров с попутных станций;

Для наглядности и удобства расчетов пригородные пассажиропотоки представляются в виде диаграммы.

А

п

л

м

н

, (1.3)

, (1.3) , (1.4)

, (1.4) , (1.5)

, (1.5)

Определение времени оборота для пассажирских поездов:

Определение времени оборота для пассажирских поездов: