фотопроцесс и приложения. Организация фотолабораторного процесса в рентгеновском кабинете

Скачать 1.33 Mb. Скачать 1.33 Mb.

|

|

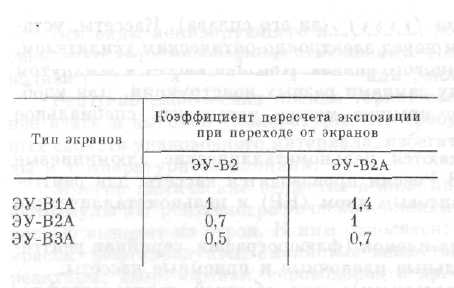

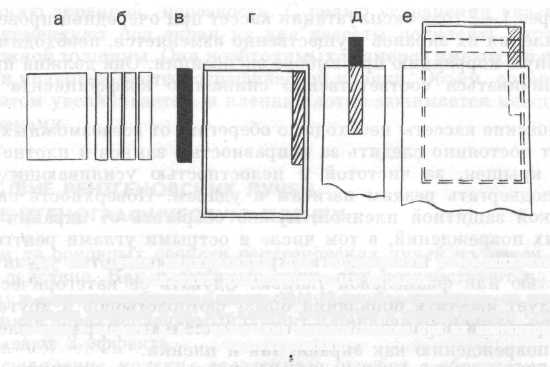

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ Рентгенографическая пленка, изготовленная на фабрике и тщательно упакованная в соответствующую тару, весьма ранима при неправильной транспортировке и хранении. При неблагоприятных условиях пленка может или значительно снизить свое качество, или полностью прийти в негодность. Все работники, отвечающие за транспортировку, хранение и эксплуатацию рентгенографической пленки, должны выполнять требования, направленные на ее защиту от вредного воздействия многих физических и химических факторов. Уже упоминалось, что даже минимальное засвечивание фотоэмульсии, начиная с момента изготовления рентгенографической пленки до фотообработки в лаборатории, делает ее непригодной к употреблению. Это требует постоянного предохранения пленки от видимого света. Коробки с пленкой, даже неповрежденные, должны быть ограждены от прямых солнечных лучей на весь период хранения. Особенно тщательно должна быть защищена пленка от воздействия видимого света при работе в рентгеновском кабинете во время извлечения ее из упаковочной коробки и зарядки в кассету, а также при последующем переносе для экспонирования и фотообработки. Все виды ионизирующего излучения, обладая фотоэффектом, также засвечивают рентгенографическую пленку. Поэтому недопустимо ее хранение вблизи рентгеновских излучателей или радиоактивных веществ. Рентгенографическая пленка теряет свои качества при воздействии на нее влаги и высокой температуры, что требует, помимо обеспечения защитных свойств упаковочного материала, избегать при ее хранении влажной среды и температурного влияния. Многие химические вещества в виде паров и газов при воздействии на фотоэмульсию рентгенографической пленки снижают ее качество или полностью выводят из строя. К ним относятся: кислоты, щелочи, растворители красок, нефтепродукты, смолистые вещества, парфюмерные изделия, фотореактивы, хлор, аммиак, сероводород и др. Совместное хранение рентгенографической пленки с этими веществами категорически запрещается. К порче пленки приводит ее хранение в коробках, уложенных на стел лажах плашмя друг па друге. При этом от большого давления на ее эмульсию может развиваться фрикционная вуаль. % При хранении распакованной пленки в фотолаборатории без бумажных прокладок, когда эмульсионные слои смежных пленок соприкасаются, появляется контактная вуаль. Учитывая все это, рентгенолаборант обязан позаботиться, чтобы коробки с рентгенографической пленкой и в аптеке лечебного учреждения, и в рентгеновском кабинете хранились на отдельных стеллажах или в сейфах в положении на ребре, при исключении влияния всех перечисленных неблагоприятных факторов. Эти защитные мероприятия позволят избавиться от многих видов вуалей на пленке, которые пока невидимы, но могут проявиться впоследствии при использовании пленки во время рентгенологического исследования. В случае появления сведений о воздействии на рентгенографическую пленку перечисленных неблагоприятных факторов при хранении и транспортировке качество пленки должно быть проверено перед ее эксплуатацией. С этой целью лист неэкспонированной пленки опускают на 12 мин в фиксаж-ный раствор. Просветление пленки при отсутствии черных пятен и какой-либо вуали на ней свидетельствует о пригодности ее к использованию. КАССЕТЫ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ УСИЛИВАЮЩИЕ ЭКРАНЫ В фабричной упаковке рентгенографической пленки уложено несколько десятков листов. При рентгенографии же, как правило, одновременно используется один лист. С целью предохранения пленки от губительного воздействия на нее видимого света в процессе ее переноса и экспонирования при рентгенографии применяются рентгеновские кассеты. Они представляют собой плоские пеналы с откидной крышкой и внутренними размерами, равными формату выпускаемых рентгенографических пленок. Стенки кассет выполняют из достаточно прочного непроницаемого для видимого света материала, чтобы они не продавливались под тяжестью больного при рентгенологическом исследовании. Дно кассеты (поверхность, обращенная во время рентгенографии к рентгеновскому излучателю) изготавливается из материала, слабо поглощающего рентгеновские лучи и однородного по своему составу, не вызывающего собственных теней на рентгенограммах. Оно чаще выполняется из текстолита или алюминия. Крышка кассеты в ряде случаев готовится массивнее, чем ее дно. С целью поглощения обратного рассеянного излучения она выполняется из тяжелых металлов (железа или его сплава). Кассеты, устанавливаемые при рентгенографии перед электронно-оптическим усилителем, обеспечиваются крышкой из свинцового сплава. Крышки кассет в замкнутом состоянии прижимаются к их дну замками разных конструкций. Для удобства открывания кассеты на ее крышке можно установить специальное ушко. Во многих странах выпускаются цельнометаллические алюминиевые кассеты разных модификаций. В России производятся кассеты для рентгенографических пленок с текстолитовым дном (КР) и цельнометаллические рентгеновские кассеты (КРЦ). При использовании рулонных пленок (флюорография, серийная рентгенография) применяются специальные пленочные и приемные кассеты. Рентгеновские кассеты, используемые при обычной рентгенографии, как правило, содержат внутри по 2 люминесцентных усиливающих экрана, между которыми помещают рентгенографическую пленку. Их свечение в момент прохождения рентгеновских лучей в 10—60 раз усиливает фотоэффект, чем достигается уменьшение облучения больного при рентгенографии. Экраны состоят из белого картона, покрытого тонким слоем люминофоров. Для плотного прилегания экранов к рентгенографической пленке между крышкой кассеты и задним экраном (расположенным дальше от рентгеновского излучателя при экспонировании пленки) вставляются прокладки из мягкого, но достаточно упругого материала (войлок, пенопласт). Усиливающие экраны характеризуются: люминесцентной светосилой, возникающей при прохождении рентгеновских лучей через их флюоресцирующий слой, свечением определенной области спектра лучей, разрешающей способностью или степенью экранной нерезкости при их применении, продолжительностью послесвечения, механической прочностью и т. д. Отечественная промышленность выпускает несколько типов усиливающих экранов. В них используются разные люминофоры: кальция вольфрамат, цинк-кадмий-сульфид, бария фосфат, бария сульфат со свинцом, цинка сульфид и др. Наибольшее распространение получили вольфраматные экраны. Производится несколько их типов. При наличии рентгенографической пленки РМ-1 и ее модификаций («Рентген X» и др.) используются экраны ЭУ-В1, ЭУ-В2, ЭУ-ВЗ. Экранами универсального применения являются ЭУ-В2. Самая большая разрешающая способность у экранов ЭУ-В1. Они предназначены, главным образом, для рентгенографии конечностей, а также для работы в области повышенных напряжений на рентгеновской трубке. Экраны ЭУ-ВЗ имеют увеличенное фотографическое действие, позволяют уменьшить экспозицию в 1,5—2 раза, по сравнению с ЭУ-В1 и ЭУ-В2, при одновременном обеспечении высокого качества изображения. В последние годы выпускаются экраны ЭУ-В1А, ЭУ-В2А и ЭУ-ВЗА из высокоэффективного мелкозернистого кальций-вольфраматного люминофора. Благодаря этому, экраны ЭУ-В2А позволяют снизить экспозицию при рентгенографии в 1,5 раза по сравнению с применением экрана ЭУ-В2. Экраны ЭУ-В1А и ЭУ-ВЗА обладают повышенной разрешающей способностью по сравнению с экранами ЭУ-В1 и ЭУ-ВЗ. Учитывая, что экраны серии ЭУ-В обладают неодинаковым относительным усиливающим действием, экспозиция при пользовании ими должна быть различной. В табл. 2 приведены средние величины коэффициентов пересчета, на которые нужно умножать значение экспозиции, установленное для экранов ЭУ-В2 или ЭУ-В2А, при работе с другими экранами. Свинцово-баритовые экраны ЭУ-Б обладают примерно такой же люминесцентной светосилой, как и ЭУ-ВЗ. Увеличенную светосилу имеют экраны ЭУ-И1 (в 3,5—4,5 раза больше, чем ЭУ-В2). В качестве люминофора в этих  Таблица 2 экранах применяют иттрия ок-сисульфид, активированный Коррекция экспозиции при использовании тербием. Применение, экранов различных усиливающих экранов ^.-Л ,ялг „,. „„ ^ ЭУ-И1 вместо ЭУ-В2 эквивалентно увеличению мощности рентгеновского аппарата в 4 раза. Они успешно используются при рентгенографии органов увеличенного объема и усиленной плотности. С сенсибилизированной рентгенографической пленкой РМ-6 применяются экраны сульфидные ЭУ-С. Они позволяют уменьшить экспозицию по сравнению с ЭУ-В2 в 5 раз, но фотообработку пленки PJVI-6 выполняют в полной темноте. Экраны ЭУ-БЗ, ЭУ-ВЗА и ЭУ-С выпускаются в виде комплектов, состоящих из двух экранов с обозначением «передний» и «задний». Передний (более тонкий) должен приклеиваться ко дну рентгеновской кассеты, задний — к ее крышке. Другие экраны выпускаются комплектами, состоящими из двух одинаковых экранов. Для облегчения работы рентгенолаборанта в каждом рентгеновском кабинете желательно все применяемые кассеты комплектовать одним типом усиливающих экранов, максимум двумя. При правильном хранении и эксплуатации усиливающих экранов средний срок их службы составляет 4 года для всех типов. Со временем яркость свечения экранов уменьшается. Потеря люминесцентной светосилы их к концу срока службы может достигать 50% и более. Поэтому в начале каждого года необходимо производить контроль за эффективностью свечения применяемых усиливающих экранов — определять коэффициент усиления комплекта используемых экранов (в каждой рентгеновской кассете) для последующей коррекции экспозиции при рентгенографии с использованием имеющихся кассет. Проверку эффективности свечения усиливающих экранов осуществляют следующим образом. Из рентгенографической пленки 13 X 18 см при неак-тиничном освещении вырезают две полоски размером ЗХ 18 см. Одну полоску помещают в испытываемую кассету у одного из ее краев с концом пленки в отмеченном углу кассеты, другую тщательно завертывают в черную бумагу с целью защиты ее от видимого света (рис. 64, а — г). Высовывая из-под просвинцованной резины приготовленные полоски пленки в кассете и черной бумаге каждый раз на 3 см, выполняют поэтапное облучение рентгеновскими лучами о' разных участков (полей) размером 3X3 см (рис. 64, д, е) при разной выдержке, но одинаковых величинах силы и напряжения анодного тока и стабильном фокусном расстоянии. Размеры поля облучения при этом также должны быть стабильными при всех включениях анодного напряжения (примерно 5 X 20 см). В такое поле облучения должны помещаться указанные участки пленки размером от 3 X 3 до 3 X 18 см. Пленка в кассете облучается с нарастанием выдержки на 0,05 с, пленка в черной бумаге — на 0,5 с, что обусловлено разной интенсивностью лучевого воздействия на них. При этом первые поля пленок получат наибольшее облучение, последние — наименьшее. После фотообработки облученных таким образом полосок пленки при равных условиях (время проявления в стандартном проявителе 6 мин) находят их участки с одинаковой плотностью почернения с учетом, что во втором случае фотоэффект получен только путем воздействия рентгеновских лучей, а в первом случае — он усилен свечением экранов.  Рис. 64. Схема манипуляций при определении коэффициента усиления люминесцентных экранов. а — рентгенографическая пленка 13 X 18 см; б — вырезанные из нее полоски шириной 3 см; в — пленка, завернутая в черную бумагу; г — пленка в кассете; д, е — положение полосок пленки при их поэтапном экспонировании. Определяемый коэффициент усиления испытываемого комплекта экранов при этом равен отношению величины выдержки при экспонировании пленки без усиливающих экранов к выдержке при облучении пленки с использованием экранов. где К — коэффициент усиления испытуемого комплекта экранов, t\ — выдержка без усиливающих экранов, ti — выдержка с комплектом усиливающих экранов. Например, при анодном напряжении 40 кВ, силе анодного тока 20 мА и фокусном расстоянии 1 м разные поля полоски пленки в рентгеновской кассете облучались с выдержками: Поля полоски пленки в черной бумаге экспонировались при тех же технических условиях с выдержками: При изучении плотности почернения участков обеих полосок пленки оказалось, что поле № 4 пленки, облучаемой в кассете, имеет одинаковое почернение с полем № 2 пленки, экспонируемой в черной бумаге. Коэффициент усиления испытываемых экранов будет равен: Такая проверка эффективности свечения усиливающих экранов должна быть выполнена во всех кассетах, эксплуатируемых в рентгеновском кабинете. На лицевой стороне крышки испытанной кассеты стойкой краской обозначаются тип ее усиливающих экранов, год их выпуска, коэффициент усиления экранов и дата проведенного испытания. Рентгенолаборант, используя при рентгенографии любую кассету, должен знать коэффициент усиления ее экранов. Эти сведения для него важнее, чем знание типа применяемых экранов и срока их службы. Они помогают целенаправленно корректировать экспозицию при использовании кассет с разной люминесцентной светосилой их усиливающих экранов. Если через 1—2 года эксплуатации кассет при очередной проверке коэффициент усиления их экранов существенно изменяется, необходимо вносить дополнительную коррекцию при выборе экспозиции. Она должна пропорционально увеличиваться соответственно снижению коэффициента усиления экранов. Рентгеновские кассеты необходимо оберегать от всевозможных деформа ций. Следует постоянно следить за исправностью замков и плотностью при легания их крышек, за чистотой и целостностью усиливающих экранов. Их нельзя подвергать резким изгибам и ударам. Поверхность экрана, по крытую тонкой защитной пленкой, нужно оберегать от царапин и других механических повреждений, в том числе й острыми углами рентгенографи ческой пленки. Пыль с поверхности экранов рекомендуется удалять мягкой плоской кистью или фланелевой тканью. Сдувать ее категорически запре щается. Следует избегать попадания брызг фоторастворов и других жидко стей на поверхности экранов. Капли влаги* склеивают экран с пленкой, что приводит к повреждению как экрана, так и пленки. , Не минее одного раза в месяц все используемые кассеты необходимо раскрывать на свету для контроля за состоянием усиливающих экранов. При обнаружении их загрязнения экраны моют водой с мылом или спиртом до полного удаления всех загрязнений. В случае выявления деформации флюоресцирующего слоя экранов они заменяются новыми. При этом необходимо с помощью лезвия ножа полностью отсоединить старые экраны с крышки и дна кассеты вместе с остатками высохшего клея, который тщательно соскабливается и удаляется. Эту манипуляцию следует выполнять осторожно, чтобы не повредить прокладку на крышке кассеты. На очищенные, ровные поверхности крышки и дна кассеты наклеиваются новые экраны. Не допускается работа с кассетами, в которых усиливающие экраны не подклеены. Это удлиняет процесс зарядки их и может приводить к деформации экранов, когда их края или углы ущемляются под крышкой кассеты при смещении экранов во время ее зарядки. При подклеивании новых экранов необходимо использовать клей, в котором не содержится плотных компонентов, вызывающих собственную тень на рентгенограммах. Клей не должен пропитывать экраны и вызывать окрашивание их рабочей поверхности. Для этой цели может применяться клей следующего состава:  Клей столярный сухой, г 8 Фенол кристаллический, г 0,6 Скипидар, мл 20 Мука пшеничная 1-й сорт, г 100 Вода, мл 160 Сначала растворяют клей, фенол, потом добавляют скипидар и муку. Пригодными для указанной цели являются некоторые образцы клея, выпускаемые промышленностью («Момент», ПВА, БФ-2 и др.). Если используется иной клей, необходимо предварительно проверить, не вызывает ли он дополнительных теней на снимках. Клей тонким слоем наносят на дно и крышку кассеты по центру и всем углам их площадью до 4—5 см2 в каждом месте. На дно кассеты укладывают передний экран, на него бумажную прокладку и задний экран, после чего кассету закрывают. Через несколько часов ее открывают, бумажную прокладку удаляют, проверяют прочность фиксации экранов. Их рабочие поверхности должны быть чистыми и ровными, плотно зажимать рентгенографическую пленку на всем протяжении. При растяжении петель крышки кассеты, вследствие их износа, плотность прилегания пленки к экранам иногда не обеспечивается, что приводит к увеличению экранной нерезкости. С целью устранения указанного недостатка рекомендуют под экран на дне кассеты подклеить картонную прокладку нужной толщины. Они необходимых размеров имеются в избытке в коробках для упаковки рентгенографической пленки."Объем содержимого кассеты при этом увеличивается, и пленка плотно зажимается между усиливающими экранами. ДЕЙСТВИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ НА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКУЮ ПЛЕНКУ Одним из основных свойств рентгеновских лучей является их фотографическое действие. Как и видимые лучи, они воздействуют на фотографическую эмульсию, вызывая в ней изменения светочувствительного вещества. Проникая через исследуемый объект и попадая на пленку, рентгеновские лучи вызывают 2 эффекта.

При рентгенографии через пленку проходит сравнительно мало рентгеновских лучей, и фотоионизация выражена слабо. Количество появляющегося при этом металлического серебра столь мизерно, что его можно увидеть только с помощью электронного микроскопа. Поэтому пленка, экспонированная рентгеновскими лучами, внешне ничем не отличается от обычной. И только при очень длительном воздействии рентгеновских лучей на фотоэмульсию может появиться заметное на глаз небольшое потемнение ее, что на практике не встречается. Важное значение при рентгенографии имеет возбуждение молекул галогенного серебра под воздействием рентгеновских лучей. Оно приводит к повышению его химической активности, т. е. повышению способности вступать в химическую реакцию с проявляющими веществами. В тех участках рентгенографической пленки, где прошло больше рентгеновских лучей, химическая активность галогенного серебра самая большая. Здесь в первую очередь начинается реакция восстановления серебра при помещении пленки в проявляющий раствор, и эта реакция протекает более интенсивно. Таким образом, степень фотоионизации, возбуждения молекул галогенного серебра и их химическая активность в разных участках экспонированной рентгенографической пленки прямо пропорциональны количеству рентгеновских лучей, прошедших через эти участки пленки. Следует помнить, что на пленку, помещенную в рентгеновскую кассету между двумя усиливающими экранами, при ее экспонировании, кроме рентгеновских лучей, воздействуют и видимые лучи, появляющиеся внутри кассеты. При этом желаемый фотоэффект достигается, в основном, за счет видимых лучей, а не рентгеновских. Доля лучистой энергии видимых лучей здесь в десятки раз превышает таковую рентгеновских лучей. Она зависит от люминесцентной светосилы экранов. Так, при использовании современных отечестенных экранов ЭУ-И видимые лучи создают экспонирующую дозу лучистой энергии в 60 и более раз большую, чем рентгеновские. Неравномерность облучения пленки при рентгенографии обусловлена разной плотностью тканей снимаемого объекта, которые в разной степени поглощают рентгеновские лучи. Так, при рентгенографии кисти больше рентгеновских лучей попадает на пленку в местах межпальцевых промежутков, где лучи во время экспонирования совсем не поглощались, меньше через мягкие ткани пальцев и еще меньше через их кости. Соответственно химическая активность галогенного серебра в такой экспонированной пленке будет самой высокой в местах проекции межпальцевых промежутков, меньше на уровне мягких тканей и еще меньше на уровне костей. При последующем проявлении на теневом изображении кисти в первую очередь чернеют межпальцевые промежутки, потом мягкие ткани и в последнюю очередь кости. Именно эта неравномерность проявления экспонированной рентгенографической пленки до определенного момента и позволяет получать избирательное изображение разных по плотности тканей снимаемого объекта. |