фотопроцесс и приложения. Организация фотолабораторного процесса в рентгеновском кабинете

Скачать 1.33 Mb. Скачать 1.33 Mb.

|

|

СУЩНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЕГО Появление изображения на рентгенограммах возможно благодаря способности галогенного серебра экспонированной рентгенографический пленки вступать в химическую реакцию с проявляющим веществом. В ходе реакции восстанавливается металлическое серебро, имеющее в микрокристаллическом состоянии черный цвет. Для осуществления этого необходимы условия, при которых молекулы галогенного серебра и проявляющего вещества могли бы соприкасаться между собой на большом протяжении. Последнее достигается путем растворения проявляющего вещества в воде с последующим помещением в такой раствор экспонированной рентгенографической пленки. Желатин эмульсии пленки в воде набухает. По закону диффузии в нее проникает проявляющий раствор, несущий молекулы проявляющего вещества. Они встречаются с молекулами микрокристаллов галогенного серебра. Идет химическая реакция восстановления. От галогенного серебра отщепляется галоген. Появляется металлическое серебро, дающее изображение (серебряное почернение) . Процесс появления изображения (проявление пленки) выполняется до определенного момента, когда или при визуальном контроле, или по расчетному времени на пленке появится оптимальное изображение нужных тканей исследуемого объекта. При этом из-за описанного выше неравномерного облучения рентгенографической пленки при экспонировании ее в химическую реакцию восстановления вступает только часть наиболее химически активного галогенного серебра. Появляющиеся черные участки рентгенограмм подчеркивают более светлое изображение исследуемых тканей, так как получаемое изображение при этом негативное. В этих светлых участках пленки остается непрореагировавшее галогенное серебро. Его количество обратно пропорционально степени почернения пленки и составляет от 20 до 80% заложенного галогенного серебра при изготовлении пленки. Если процесс проявления не остановить в нужный момент и он будет еще длительно продолжаться, то в последующем в реакцию вступает и менее активное галогенное серебро пленки. В итоге все оно восстанавливается в металлическое, и появляется сплошная чернота пленки. Изображение исчезает. Вот почему при проявлении пленки важно не упустить момент, когда появляющееся изображение достигнет требуемого качества. С получением его процесс проявления сразу прекращают извлечением пленки из проявляющего раствора. Оставшееся в эмульсии пленки галогенное серебро вуалирует изображение на рентгенограмме. Оно химически изменяется при хранении рентгенограммы и еще больше искажает рентгенологическую картину. Для обеспечения сохранности изображения необходимо из эмульсии пленки извлечь непрореагировавшее при проявлении галогенное серебро. Это осуществляется помещением пленки в другой раствор, называемый фиксажным (так как в нем надолго фиксируется полученное изображение). В состав такого раствора входит вещество, способное путем химической реакции перевести нерастворимое галогенное серебро в другую соль, растворимую в воде. Последняя растворяется и выходит из эмульсии. Несущее же изображение металлическое серебро остается в эмульсии пленки и способно обеспечить сохранность изображения на протяжении многих десятилетий. ПРОЯВЛЯЮЩИЙ РАСТВОР И ЕГО ВОССТАНОВИТЕЛЬ Растворы, в которых происходят восстановление галогенного серебра рентгенографической пленки в металлическое и появление на ней изображения, называют проявляющими. В рентгенологии для этой цели применяются, в основном, водные растворы ряда последовательно растворенных химических веществ (возможны водно-спиртовые растворы, пасты, желе и др.). В качестве проявляющих веществ используются химические восстановители и лишь те соединения, которые способны избирательно восстанавливать галогенное серебро экспонированных участков пленки. Они должны обеспечивать существенно большую способность восстановления экспонированных участков ее по сравнению с неэкспонированными. В противном случае изображение будет искажено фотографической вуалью. Широкое применение с этой целью получили: метол, гидрохинон, фени-дон, амидол, пирогаллол, парааминофенол и др. В настоящее время в нашей стране преимущественно используются метол и гидрохинон, реже фенидон. Часто с целью увеличения скорости проявления и улучшения качества изображения применяются смеси нескольких проявляющих веществ (метол-гидрохиноновые, фенидон-гидрохиноновые проявители). Учитываются также отдельные особенности каждого проявляющего вещества. Так, известно, что:

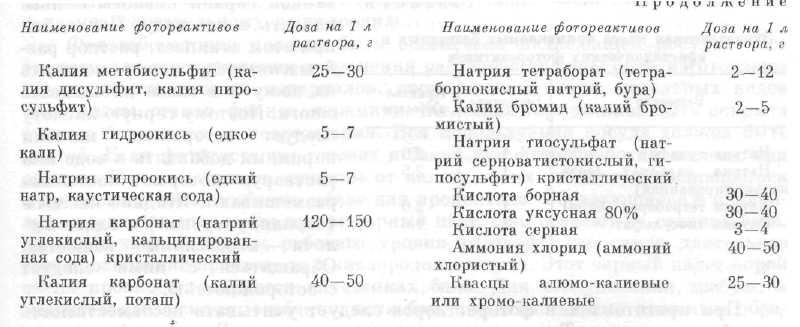

Все проявляющие вещества сравнительно быстро окисляются кислородом, находящимся в воздухе и растворенном в воде, теряя свои проявляющие свойства. Они разлагаются под воздействием высокой температуры. Это требует определенных защитных мероприятий при хранении их и приготовлении проявляющих растворов. Простейший проявитель может быть приготовлен из воды (растворителя) и одного из проявляющих веществ. Но он будет проявлять медленно и вскоре выйдет из строя из-за окисления проявляющего вещества. Поэтому в практику вошли проявители, содержащие, помимо проявляющих, еще вещества: предохраняющие их от окисления, ускоряющие процесс проявления, уменьшающие образование вуали. Различные комбинации таких добавок в проявляющий раствор позволяют создавать быстрые, сверхбыстрые проявители, работающие при высоких и низких температурах и др. Как правило, в состав проявляющего раствора, применяемого в рентгенологии, помимо проявляющего вещества (одного или двух), входят: сохраняющее, ускоряющее, противовуалирующее вещество и растворитель (вода). Сохраняющее вещество — предназначено для обезвреживания окислите- лей, которые могут разрушить проявляющее вещество в проявляющем растворе. Окислителями в проявителе являются постоянно находящийся в воде растворенный кислород и кислые продукты, образующиеся при работе проявителя, когда в результате восстановления галогенного серебра в растворе появляется бромисто-водородная кислота (при соединении освобождающегося брома с водородом). Сохраняющее вещество вступает в химическую реакцию с кислыми продуктами, обезвреживает их, чем защищает проявляющее вещество от окисления (разрушения). Устраняя кислую среду, сохраняющее вещество в некоторой степени ускоряет процесс проявления, который быстро протекает в щелочной среде. В качестве сохраняющего вещества чаще используют натрия сульфит (натрий сернистокислый), обычно называемый просто сульфитом. Раствор сульфита имеет щелочную реакцию. При добавлении к нему проявляющего вещества получается несложный готовый проявитель. Реже с указанной целью применяется калия метабисульфит. Это кислая соль. Она снижает активность проявляющего вещества и требует компенсаторного увеличения в проявителе количества щелочи. Ускоряющее вещество — это щелочь или соль со щелочными свойствами. Ускорение процесса проявления при их присутствии осуществляется двумя путями. Во-первых, все проявляющие вещества, за исключением амидола, химически активны только в щелочной среде. Создание щелочной среды проявителя способствует ускорению проявления. Щелочи также нейтрализуют образующиеся кислые продукты в проявителе. Во-вторых, щелочи размягчают желатин, чем способствуют быстрейшему проникновению пронкляю-тцего вещества в фотоэмульсию. Едкие щелочи (едкий натр, едкое кали) не нашли широкого применения при фотопроцессе в рентгеновском кабинете. Проявители с их добавлением недолговечны и могут вызывать сползание фотоэмульсии с подложки рентгенографической пленки. Кроме того, едкие щелочи ядовиты и требуют осторожного обращения с ними. Их иногда применяют для приготовления освежающих растворов (восстановителей). Для создания щелочной среды проявителя чаще используются углекислые соли: натрия карбонат (сода) и калия карбонат (поташ), реже натрия тетраборат (бура). Они способны длительное время поддерживать постоянную щелочность проявляющего раствора, широко доступны и удобны в эксплуатации. Противовуалирующее вещество — способствует уменьшению фотографической вуали. Сущность последней заключается в образовании металлического серебра при проявлении в неэкспонированных кристаллах галогенного серебра, из-за чего вуалируется (смазывается) изображение. Противовуали-рующие вещества повышают избирательность проявления, препятствуя реакции восстановления серебра в неэкспонированных участках фотоэмульсии. Чаще для этой цели в проявитель вводят калия бромид, реже бензо-триазол, бензимидазол. При проявлении пленок, в эмульсии которых содержится бромистое серебро, в проявителе постоянно из-за появления свободного брома накапливаются бромсодержащие соединения, также обладающие противовуалирующими свойствами. Растворителем в проявляющем растворе служит вода. Сырая вода (водопроводная, речная, родниковая) может содержать разное количество примесей (песок, глина, соли, растворенные газы, микробы и др.), иногда вызывающих вуалирование, окраску рентгенографической пленки, появление на ней пятен. Поэтому наилучшим растворителем для проявителя является дистиллированная вода. При ее отсутствии используют кипяченую воду, содержание солей в ней меньше. Свежекипяченая вода почти лишена раство- ренного в ней кислорода, губительно действующего на проявляющее вещество. Поэтому дистиллированную воду перед употреблением рекомендуют прокипятить и остудить. Еще реже используется чистая дождевая вода или приготовленная из снега и льда. При таких источниках в воде практически отсутствуют соли, но следует побеспокоиться, чтобы в ней было меньше примесей из внешней среды и со стенок емкостей для воды. Не рекомендуется готовить фоторастворы на теплой воде из коммунальных кранов. Она нагревается в котлах теплоцентралей и часто содержит много примесей (окись железа, осадочные соли и др.). Для увеличения продолжительности работы истощенного проявителя применяют восстанавливающий раствор. Составные компоненты его примерно такие же, как и у проявителя. Но в нем, как правило, в два раза больше проявляющих веществ и отсутствуют противовуалирующие вещества. Обогащение проявителя проявляющими веществами способствует продолжению реакции восстановления серебра в нем. Необходимость добавления в истощенный проявитель противовуалирующего вещества отпадает, так как в нем во время длительного проявления скапливаются соединения брома, обладающие противовуалирующими свойствами. ФИКСАЖНЫЙ РАСТВОР, НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТОП-ВАННЫ Растворы, в которых происходит химическое превращение не восстановленного при проявлении галогенного серебра, его растворение и выход из эмульсии пленки, называют фиксажпыми, или закрепляющими. С их помощью фиксируется (закрепляется) на длительное время полученное изображение. Они содержат вещество, которое растворяет галогенное серебро, оставляя нетронутым в эмульсии пленки металлическое серебро, несущее изображение. Имеется много химических соединений, растворяющих галогенное серебро. Наибольшее распространение при фотопроцессе получил натрия тиосульфат (натрий серноватистокислый), называемый еще натрия гипосульфитом или просто гипосульфитом. Простейший фиксаж представляет собой концентрированный раствор гипосульфита в воде (до 250 г на 1 л воды). Требования к растворителю здесь такие же, как и при приготовлении проявителя. Указанный фиксаж имеет слабощелочную среду. При работе он еще больше обогащается щелочью, переносимой с каждой пленкой из проявителя. Это вызывает нежелательное чрезмерное набухание желатина. Кроме того, в пленке, погруженной в такой фиксаж, наряду с закреплением еще определенное время продолжается процесс проявления, что снижает качество изображения из-за возможного появления двухцветной (дихроической) вуали. Процесс проявления сразу прекращается при погружении пленки в любую жидкость с кислой средой. Это привело к необходимости применения кислых фиксажей или так называемых стоп-ванн. В состав кислых фикса-жей входят вещества, создающие в них кислую среду. Для этой цели пригодны испытанные и одобренные на практике кислые соли и кислоты. Из числа кислых солей наибольшее распространение получил калия метабисуль-фит, реже используются натрия бисульфит, натрия ацетат, натрия метаборат. Применяемые наиболее часто кислоты — борная, лимонная, щавелевая, уксусная, серная. Если фиксажный раствор не подкислен (имеет щелочную или нейтральную реакцию), пленку после проявления необходимо опускать в стоп-ванну — емкость со слабым раствором какой-либо кислоты или кислой соли и лишь после этого подвергать ее процессу фиксирования. Кислые соединения в фиксаже должны обеспечивать прекращение проявления. Кислотность фиксажа должна быть достаточно высокой, но не настолько, чтобы вызывать сульфиризацию — разложение гипосульфита с выделением серы и образованием натрия сульфита. Чтобы избежать этого, в фиксаж, содержащий кислоты, добавляют натрия сульфит, который задерживает реакцию разложения гипосульфита. Существуют вещества, способные ускорять процесс закрепления. Они форсируют химическое превращение галогенного серебра в растворимую соль и выход его из эмульсии пленки. Так, фиксаж с добавлением аммония хлорида (нашатыря) работает в 3 раза быстрее обычного и в 2 раза быстрее кислого закрепителя. Среднее время закрепления при использовании такого фиксажа — 3—5 мин. Подобными свойствами обладают аммония роданид, калия роданид и др. Положительной особенностью аммония хлорида является его способность создавать в растворе слабокислую среду, которая может сохраняться на весь период работы фиксажа. Но следует учитывать, что амония хлорид частично растворяет металлическое серебро в эмульсии пленки, чем ослабляет рентгеновское изображение при фиксировании. Поэтому продолжительность закрепления в случае использования такого фиксажного раствора не должна превышать 6—10 мин. В других закрепляющих растворах, не содержащих указанных ускорителей, проявленная рентгенографическая пленка может содержаться часами без какого-либо ущерба для полученного на ней изображения. При выполнении фотопроцесса в жарких местностях под воздействием высокой температуры эмульсионный слой рентгенографической пленки может чрезмерно набухать и сползать с подложки. С целью предохранения от этого нежелательного последствия в фиксажныи раствор добавляются дубящие вещества. В дубящем фиксаже прочность эмульсионного слоя повышается из-за увеличения его твердости. Это способствует ускорению последующей сушки пленки. В качестве дубящих веществ применяются алюмо-калинвые и хромо-калиевые квасцы. Дубящие свойства их проявляются только в кислой среде. Поэтому дубящий фиксаж следует готовить на основе кислого. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ ФОТОРЕАКТИВОВ Почти все химические соединения, применяемые при фотопроцессе в рентгеновском кабинете, имеют свои особенности. Их характеризуют: оптимальная рабочая концентрция, степень стойкости в обычной среде, потребность в особых условиях хранения, несовместимость при растворении, требующая его определенной очередности, термические явления при растворении и т. д. В практической деятельности при обеспечении фотопроцесса рентгено-лаборант встречается примерно с 15—20 химическими соединениями. Из них 8—9 выборочно используют при приготовлении проявителя, 6—7 — для фиксажа. Их наименование и доза на 1 л приготавливаемого раствора представлены ниже. Наименование фотореактивов Доза на 1 л Наименование фотореактивов Доза на 1 л раствора, г раствора, г Метол 2—5 Натрия сульфит (натрий 100 — 180 Гидрохинон 8—10 сернистокиелый) криеталли- Фенидон 0,3—0,5 ческий  Ренттенолаборант должен в совершенстве знать химические названия всех применяемых фотореактивов, их особенности, порядок хранения и использования. Важное значение при фотопроцессе имеет качество применяемых веществ. Они должны быть химически чистыми. Вещества с примесями часто непригодны к употреблению, так как не могут выполнять предназначенную функцию. Так, не ускоряет фиксирование технический аммония хлорид. Технический сульфит не сохраняет проявляющие вещества, вызывает окрашивание проявителя. Многие фотореактивы под действием различных физических факторов разлагаются и делаются непригодными к употреблению. Так, метол и гидрохинон разлагаются под действием видимого света и требуют хранения их в банках из темного стекла. Метол разлагается при температуре выше 50 °С, окисляется при доступе воздуха в упаковочную тару. Выветриваются при обычных условиях натрия карбонат (кальцинированная сода), квасцы, сульфит кристаллический, калия метабисульфит. Являются гигроскопичными и легко поглощают влагу, приходя в негодность, едкие щелочи, калия карбонат (поташ), безводный гипосульфит, калия бромид. Все перечисленные химические соединения хранят в герметической таре — стеклянных банках с притертыми пробками или с крышками, залитыми расплавленным парафином. Устойчивы при хранении в обычных условиях гипосульфит кристаллический, аммония хлорид, борная и лимонная кислоты. Большинство применяемых фотореактивов имеют порошкообразную форму. Некоторые из них встречаются в двух видах: безводный аморфный порошок и кристаллический. Они одинаково пригодны для приготовления фоторастворов. Но количество вещества, вводимого в проявитель или фиксаж, будет разным в зависимости от его агрегатного состояния. Кристаллические формы содержат воду. В них меньше чистого вещества. И это должно учитываться при составлении рецептуры применяемых растворов. Равноценное количество безводных и кристаллических веществ по массе представлено в табл. 3. Растворение некоторых фотореактивов сопровождается эндотермической или экзотермической реакциями. Так, гипосульфит при растворении интенсивно поглощает теплоту, при этом необходимо пользоваться теплой водой. Другие химические вещества (едкие щелочи, калия карбонат (поташ), серная кислота) при растворении, наоборот, выделяют много теплоты. Они должны растворяться в холодной воде. В случае применения концентриро- |