Особенности развития наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития. Особенности развития наглядно-образного мышления у детей с задер. Особенности развития нагляднообразного мышления у детей

Скачать 384 Kb. Скачать 384 Kb.

|

|

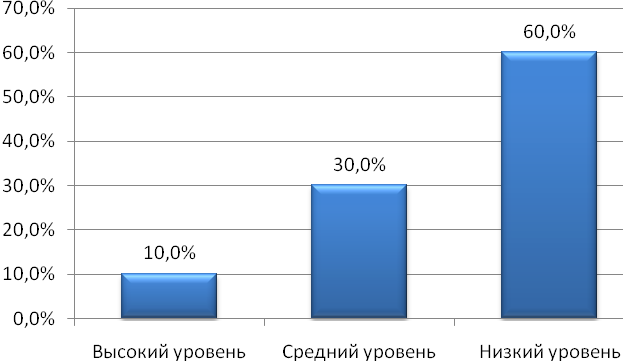

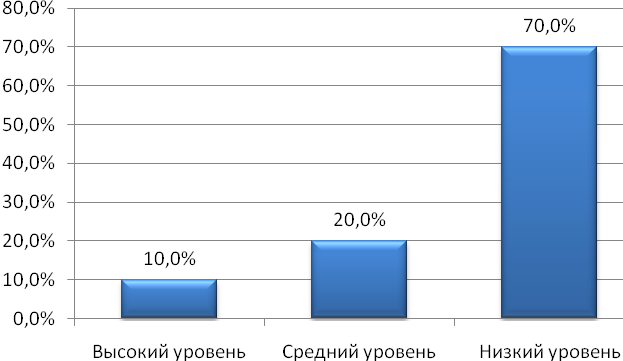

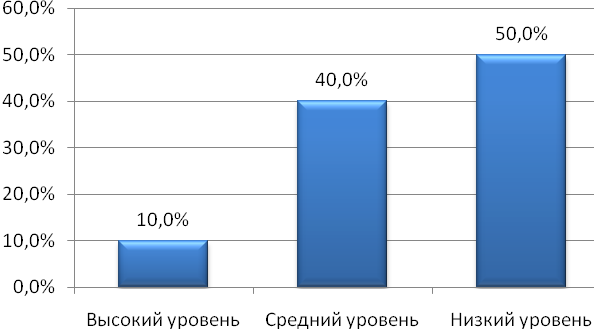

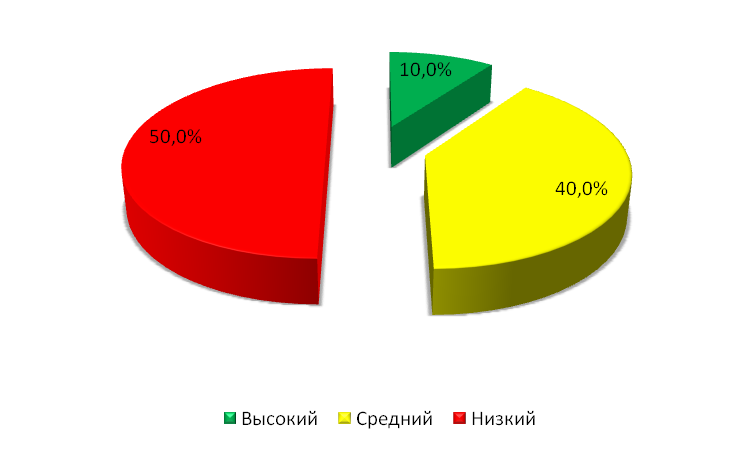

ГЛАВА 2. Опытно-экспериментальная работа по выявлению особенностей наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития 2.1. Диагностическая программа, направленная на изучение особенностей наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам предположить, что в структуре задержки психического развития одним из важных составляющих является недоразвитие мыслительной деятельности. Наглядно-образное мышление дошкольников с задержкой психического развития характеризуется рядом специфических особенностей, которые можно выявить с помощью специально подобранных методик. Таким образом,целью констатирующего эксперимента является изучение уровня развития наглядно-образного мышления детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста. Задачи исследования: 1) выявить уровень развития наглядно-образного мышления детей с задержкой психического развития; 2) получить материал для разработки комплекса коррекционных занятий, направленных на развитие наглядно-образного мышления в изобразительной деятельности. Экспериментальное исследование проводилось нами в МДОУ № 43 – детском саду комбинированного вида для детей задержкой психического развития города Тулы, в старшей группе детей с задержкой психического развития. В эксперименте участвовало 10 детей в возрасте от 5 до 6 лет. При выборе диагностического инструментария по выявлению особенностей наглядно-образного мышления у старших дошкольников с задержкой психического развития необходимо учитывать следующие принципы: определение сущности, структуры тех параметров мышления, которые выявляются посредством данной методики; выявление особенностей наглядно-образного мышления сочетает качественную характеристику, оценивающую способы решения ребенком диагностических задач, и количественную оценку, отражающую результат их решения; диагностические задачи необходимо предоставлять детям в доступной им форме – вербальной или невербальной; вид помощи, оказываемый ребенку во время выполнения им экспериментальных задач и адресованный различным сферам психической деятельности (эмоционально-волевой или интеллектуальной). Оказание помощи ребенку в процессе обследования является важным фактором. Предлагаемую помощь ребенку с нарушением зрения не следует ограничивать только сферой умственной деятельности, поскольку затруднения могут быть обусловлены и эмоционально-волевыми особенностями дошкольника, поэтому предполагается использование следующих видов помощи. Помощь экспериментатора первого вида является наименьшей и заключается в повторении инструкций, поощрительных словах (например, «Подумай еще!», «Будь внимателен» и т. п.). Если это не помогает ребенку выполнить задание, используются предметно-практические действия – второй вид помощи. Он включает в себя показ, сопровождаемый пояснением экспериментатором правильного выполнения действия. Если ребенок не может выполнить задание и после показа, используется совместное выполнение экспериментатором и ребенком необходимого действия. Это – третий вид помощи. Во всех заданиях констатирующего этапа эксперимента не только анализировались трудности, возникающие у детей, но и их причины. Основными критериями отбора методик констатирующего этапа эксперимента явились: – соответствие возрастным и индивидуальным возможностям дошкольников с задержкой психического развития; – диагностическая ценность в определении особенностей наглядно-образного мышления у старших дошкольников с задержкой психического развития. Методики предъявлялись детям в первой половине дня после проведения подгрупповых занятий, индивидуально. Обработка результатов исследования производилась путем оценки уровня развития наглядно-образного мышления детей по балльной системе. В соответствии с целями, задачами констатирующего эксперимента, для изучения уровня развития наглядно-образного мышления детей с задержкой психического развития были отобраны следующие методики: Методика 1. «Нахождение недостающих деталей» (Чередникова Т.В.) Стимульный материал: рисунки различных предметов, в которых отсутствуют какие-то части. Инструкция: «Посмотри внимательно на картинку и скажи, чего в ней не хватает». Проведение методики: ребенку дают картинки ребенку и достаточное время для того, чтобы он мог найти недостающую деталь. Если ребенок дает правильный ответ, ему показывают следующую картинку. Если ответ неправильный, то взрослый просит внимательно посмотреть на картинку еще раз. Если и при повторном предъявлении ответ не найден, переходят к следующему заданию. Анализ результатов: за каждый правильный ответ ребенок получает 1 балл, за неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Уровни развития: 10-14 баллов – высокий уровень 5-9 баллов – средний уровень 0-4 балла – низкий уровень Методика 2. «Перцептивное моделирование» (Венгер Л. А.) Стимульный материал: нарисованные круги и квадраты, также отдельные части этих фигур, из которых надо составить либо круг, либо квадрат. На первые три фигуры нанесены линии, делящие их на части, соответствующие тем, из которых предлагается их составить. В последующих заданиях фигуры не расчленены, детям необходимо самим искать варианты членения круга или квадрата, соответствующие тем деталям, которые им даны. Инструкция: Посмотри внимательно на данную фигуру. Внизу нарисованы отдельные детали этой и других фигур. Как ты думаешь, из каких частей можно ее собрать? Не важно, какие детали и сколько ты будешь использовать, главное, чтобы в результате получилась цельная фигура, такая, как нарисована наверху. Проведение методики: задание дают ребенку по одному. Время решения не ограничивают. Если ребенку трудно ответить, можно уменьшить количество предлагаемых деталей. Анализ результатов: за верный ответ (то есть за правильно найденные детали, из которых можно составить данную фигуру) ребенок получает 1 балл, за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое могут набрать дети – 15. Уровни развития: 11-15 баллов – высокий уровень 6-10 баллов – средний уровень 0-5 балла – низкий уровень Методика 3. «Кубики Кооса» Стимульный материал: набор кубиков, определенным образом окрашенные, и 10 картинок. Проведение методики: ребенку предлагается на макете составить несколько орнаментов по образцам в порядке возрастающей сложности от № 1 до №10. При появлении затруднений ребенку предлагается выполнить задания аналогично, но на макете с нанесенной сеткой. Анализ результатов: при рассмотрении результатов выполнения заданий учитывается время, затраченное ребенком на складывание одного орнамента: задания № 1-6 – 60 сек., на задания № 7-10 – 120 сек. Если испытуемый складывает орнамент за более короткое время, то это свидетельствует о хорошей пространственной ориентации, высоком уровне развития наглядно-образного мышления и конструктивного анализа. Уровни развития: 8-10 баллов – высокий уровень 5-7 баллов – средний уровень 0-4 балла – низкий уровень Методика 4. «Лабиринт» (Венгер Л. А.) Стимульный материал: листы с изображением полянки с разветвленными дорожками и домиками на их концах, письма, условно указывающие путь к одному из домиков. Инструкция: «Посмотри внимательно, на рисунке изображена полянка с домиками. Внизу показано, как найти нужный домик». Проведение методики: предварительно решаются вводные задачи А и Б совместно с педагогом. Последующие задачи решаются ребенком самостоятельно. Задания даются ребенку по одному. Время решения ограничено. Анализ результатов: решение вводных задач не оценивается. При решении 1-6 задач за каждый правильный поворот начисляется 1 балл. Поскольку в задачах 1-6 необходимо сделать четыре поворота, максимальное количество баллов за каждую из задач равно 4. В задачах 7-10 за каждый правильный поворот дается 2 балла, в задачах 7-8 – 2 поворота, максимальное количество баллов равно 4; в задачах 9-го – 3 поворота – 6 баллов. Баллы, полученные за решение каждой задачи, суммируются. Максимальное количество баллов – 44. Уровни развития: 30-44 баллов – высокий уровень 15-29 баллов – средний уровень 0-14 баллов – низкий уровень Методика 5. «Нелепицы» (Чередникова Т.В.) Стимульный материал: картинка с изображением 8 нелепых ситуаций. Инструкция: «Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте и правильно ли нарисовано. Если что-нибудь не так, не на месте или неправильно нарисовано, то укажи на это и объясни, почему это не так. А потом скажи, как на самом деле должно быть». Проведение методики. Время показа картинки и выполнения задания – 3 мин. Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала ребенок называет все нелепые ситуации, указывает их на картинке, а затем объясняет, как на самом деле должно быть. Анализ результатов: 10 баллов – ребенок за 3 минуты заметил все 8 нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и сказать, как должно быть. 8-9 баллов – ребенок заметил все нелепицы, но от 1 до 3 не смог объяснить до конца, или сказать, как должно быть. 6-7 баллов – ребенок заметил и отметил все нелепицы, но 3-5 не сумел объяснить до конца, или сказать, как должно быть. 4-5 баллов – ребенок заметил все нелепицы, но не объяснил 6-7 нелепиц. 2-3 балла – ребенок не заметил 1-4 нелепицы иничего не объяснил. 0-1 балл – ребенок успел обнаружить меньше 4 из 8 нелепиц. Уровни развития: 8-10 баллов – высокий уровень 5-7 баллов – средний уровень 0-4 балла – низкий уровень. 2.2. Качественно-количественный анализ особенностей наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития Методика 1. «Нахождение недостающих деталей» (оценка результатов по методике дана на рисунке 1).  Рис. 1. Успешность выполнения заданий детьми по методике «Нахождение недостающих деталей» Анализ полученных данных показал, что большая часть детей с задержкой психического развития (60,0%) при интерпретации сюжетных картинок с конфликтным смыслом в большинстве случаев формально описывали сюжет, не анализируя условий задачи, представленной в наглядном плане. 30,0% детей с задержкой психического развития при интерпретации сюжетной картинки с конфликтным смыслом понимали «пробелы» ситуации не сразу, а после непродолжительного «раздумия вслух». Только у 10,0% детей с задержкой психического развития выполнение задания не вызвало затруднений. Методика 2. «Перцептивное моделирование» (оценка результатов по методике дана на рисунке 2).  Рис. 2. Успешность выполнения заданий детьми по методике «Перцептивное моделирование» Часть детей с задержкой психического развития (20,0%), показавших низкий уровень, обнаружили полную неспособность к выполнению моделирующих перцептивных действий. У большинства детей с задержкой психического развития, показавших также низкий уровень (40,0%), действие перцептивного моделирования ограничено системой операций, позволяющей учитывать форму, положение и пространственное соотношение не более двух элементов целой фигуры. Дети с задержкой психического развития, показавшие средний уровень (40,0%), в достаточной мере владеют всей системой операций, необходимых для выполнения моделирующего перцептивного действия в условиях наших заданий. Методика 3. «Кубики Кооса» (оценка результатов по методике дана на рисунке 3).  Рис. 3. Успешность выполнения заданий детьми по методике «Кубики Кооса» В самой общей форме задание принималось всеми детьми с задержкой психического развития. Получив образец и кубики, дети приступали к составлению орнамента. Некоторые действовали быстро и уверенно, другие подолгу рассматривали каждый кубик, клали его после дополнительных словесных «подталкиваний» («Что же ты не кладешь кубик на место?»). Были и такие дети, которые подолгу смотрели на кубики, не беря их в руки, и приступали к выполнению задания только тогда, когда экспериментатор сам поочередно вручал им кубики. Методика 4. «Лабиринт» (результативность действий детей с задержкой психического развития по методике оценивалась, исходя из количественно-качественных характеристик, и представлена на рисунке 4).  Рис. 4. Успешность выполнения заданий детьми по методике «Лабиринт» Анализ полученных данных показал, что у детей с задержкой психического развития уровень определения пространственных направлений и формы траектории движения в пространстве по геометрическим и символическим ориентирам, находится в большинстве случаев на низком уровне (80,0%). Сравнительно небольшое количество детей с задержкой психического развития выполнили задание на среднем (20,0%) уровне. Для них характерно то, что они пользуются только одним из видов ориентиров: либо указанием направлений на схеме, либо предметными символами, и последние две задачи им также недоступны. Методика 5. «Нелепицы» (согласно результатам, показанным детьми при выполнении методики составлен рисунок 5).  Рис. 5. Успешность выполнения заданий детьми по методике «Нелепицы» Анализ полученных данных показал, что только у 10,0% детей с задержкой психического развития выполнение задания не вызвало затруднений. 40,0% детей с задержкой психического развития при интерпретации сюжетной картинки с конфликтным смыслом понимали «нелепости» ситуации не сразу, а после непродолжительного «раздумия вслух», то есть после включения в процесс анализа громкой речи, задавая вопросы и сами же на них и отвечая. Наконец, большая часть детей с задержкой психического развития (50,0% – низкий уровень) при интерпретации сюжетных картинок с конфликтным смыслом в большинстве случаев формально описывали сюжет, не анализируя условий задачи, представленной в наглядном плане. По окончании констатирующего эксперимента на основе полученных результатов были выделены следующие уровни развития наглядно-образного мышления детей с задержкой психического развития (рисунок 6).  Рис. 6. Уровень развития наглядно-образного мышления у дошкольников с задержкой психического развития Высокий уровень. К этому уровню были отнесены дети с задержкой психического развития (10,0%), наиболее успешно справившиеся с заданиями. Средний уровень. Дети с задержкой психического развития, отнесенные к данному уровню (40,0%), с самого начала опыта не проявляли готовности к решению познавательных задач. Низкий уровень. К самому низкому, уровню были отнесены дети с задержкой психического развития (50,0%), решавшие задачи с использованием всех предусмотренных видов помощи, а иногда и вовсе отказывались решать их. Итак, было установлено, что по успешности решения наглядно-образных задач группа детей с задержкой психического развития оказалась крайне неоднородной. Среди детей были такие, которые решали задания без особых затруднений, а были и такие, которые не смогли выполнить ни одного задания. Это подтвердило необходимость осуществления целенаправленной коррекционно-развивающей работы по развитию наглядно-образного мышления у данной категории детей. Таким образом, результаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента, подтверждают и дополняют данные научных исследований педагогов и психологов в данной области, обусловливают и необходимость оказания психолого-педагогической помощи в развитии наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития, создании необходимых педагогических условий. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме показал, что мышление является высшим познавательным процессом, это основная форма познания окружающего мира. Огромное значение для всестороннего развития личности ребенка имеет формирование и становление всех видов мышления, этот процесс должен носить целенаправленный и систематический характер. Несформированность мыслительной деятельности может оказаться невосполнимой в более позднем возрасте. Разнообразные психологические и педагогические исследования позволили выявить следующие основные затруднения у детей с задержкой психического развития в понимании наглядно-образных заданий: затруднения в понимании, непосредственно связанные с недоразвитием понятий; затруднения в использовании прошлого опыта для понимания нового материала; затруднения в понимании, связанные с ослаблением интеллектуальных интересов и недостатками мотивации; затруднения в понимании, связанные с тенденцией к разобщению словесных и наглядных элементов. Все это подтверждает целесообразность проведения коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие наглядно-образного мышления. С этой целью нами был подобран комплекс диагностических методик для исследования уровня развития наглядно-образного мышления у детей с задержкой психического развития старшего дошкольного возраста. По данным, полученным на констатирующем этапе эксперимента, удалось установить, что группа детей с задержкой психического развития оказалась крайне неоднородной, однако большинство детей с задержкой психического развития решали задачи с использованием всех предусмотренных видов помощи, а иногда и вовсе отказывались решать их. Своеобразие мыслительной деятельности последней группы отчетливо выявилось уже при решении первой задачи. В большинстве случаев наводящие вопросы не помогали. Понимание скрытого смысла в нелепых картинках было затруднено. Всегда требовалась помощь в форме наводящих вопросов. Им была характерна бессистемность и недостаточная активность процесса рассматривания картинки. Они не замечали и не признавали свою ошибку даже тогда, когда экспериментатор указывал им на нее. В целом у детей оказалось несформированным умение устанавливать последовательность между даже простыми явлениями, что связано с недостаточной сформированностью структуры познавательной деятельности. Суммировав результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, мы пришли к выводу, что они подтверждают и дополняют данные научных исследований педагогов и психологов в данной области. Таким образом, цель работы достигнута, гипотеза подтверждена и решены поставленные задачи. |