Отчет по практике по получению первичных навыков_Психология. Отчет. Отчет о прохождении учебной практики (тип практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Скачать 5.26 Mb. Скачать 5.26 Mb.

|

|

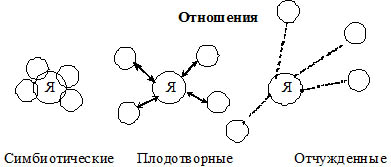

Деятельность психолога по основным направлениям. Психодиагностика как одно из направлений деятельности практического психолога Психодиагностика— это наука и практика, связанная с разработкой разнообразных методов распознавания индивидуально-психологических особенностей человека и постановкой с помощью этих методов психологического диагноза. Слово «диагностика» имеет греческие корни: «диа» — различие, «гнозис» — познание. Практический психолог обычно не занимается созданием новых психодиагностических методик, он является пользователем разработанных исследователями методов. Практический психолог с помощью психодиагностики решает следующие основные задачи: 1. Установление наличия у человека того или иного психологического свойства или особенности поведения. 2. Определение степени развитости данного свойства, ее выражение в определенных количественных и качественных показателях. 3. Описание диагностируемых психологических и поведенческих особенностей человека в тех случаях, когда это необходимо. 4. Сравнение степени развитости изучаемых свойств у разных людей. Подавляющее число психодиагностических методов можно разделить на две группы: экспертные (клинические)и стандартизированные (тестовые). Тест в психодиагностике — это серия однотипных стандартизированных кратких заданий (испытаний), которым подвергается испытуемый — носитель предполагаемого качества. Работа психодиагноста предъявляет к нему ряд важных требований. Самые простые и очевидные — это умение располагать к себе людей и доскональное знание используемых психодиагностических методик и условий их применения. Кроме того, каждому психологу, работающему в области психодиагностики, необходимо знать и соблюдать важнейшие профессионально-этические принципы: 1. Принцип личной ответственности за проводимую работу. 2. Принцип профессиональной тайны (нераспространения научных психодиагностических методик). 3. Принцип конфиденциальности (соблюдения тайны полученной психологической информации от посторонних). 4. Принцип научной обоснованности (применяемые методики должны соответствовать требованиям надежности, валидности, дифференцированности и точности результатов). 5. Принцип объективности (интерпретация результатов и выводы должны делаться в строгом соответствии полученным показателям). 6. Принцип обеспечения суверенных прав личности, который включает: а) добровольность участия в психологическом обследовании (кроме особых случаев в судебной и медицинской практике); б) психопрофилактическое изложение результатов (осторожность и деликатность, адекватность и доступность языка, готовность использовать эквивалентную методику); в) предупреждение о вероятности выдачи такой информации о себе, которую человек сам не осознает; г) право знать результаты обследования (при тестировании детей родители также имеют это право). Психоконсультирование Психологическое консультирование как профессия является относительно молодой областью психологической практики, выделившейся из психотерапии. Профессия психолог-консультант возникла в ответ на потребность людей, которые, не имея клинических нарушений, искали психологическую помощь. Поэтому в психологическом консультировании мы встречаемся прежде всего с людьми, испытывающими трудности в повседневной жизни. Спектр проблем широк: трудности на работе (неудовлетворенность работой, конфликты с коллегами и руководителями, реакции на возможность увольнения), неустроенность личной жизни и трудности в общении с детьми, родителями, между супругами, недостаток уверенности в себе, колебания в принятии решений, проблемы в установлении и поддержании межличностных отношений и т. п. Психологическое консультирование пока еще не имеет строго очерченных границ, в его поле зрения попадают самые разнообразные проблемы. На настоящий момент только начинает формироваться профессиональное сообщество, определяются требования к компетентности консультанта, стандарты деятельности, обозначаются границы между разными подходами (модальностями) в консультировании. Такое положение дел отражается в разнообразии определений. Психокоррекция Понятие «психокоррекция» используется только в России и странах СНГ. Причиной для этого стало укоренившееся мнение, что психотерапией и психокоррекцией как составной частью психотерапии имеют право заниматься лишь специалисты с медицинским образованием (врачи-психотерапевты). В западных странах понятие психокоррекции относится к работе психологов в исправительных учреждениях. Сейчас, когда психологи и психотерапевты без медицинского образования активно ведут практику, все чаще возникает вопрос, а есть ли разница между психотерапией и психокоррекцией? Рассмотрим определения психотерапии и психокоррекции, на примерах выявим, что у них общего и в чём они различаются. Психотерапия в переводе с древнегреческого означает «лечение души». Это глубокий анализ проблем клиента с ориентацией на бессознательные процессы и структурную перестройку личности. Лечебное воздействие направлено не на психику, а через психику (и посредством нее) на весь человеческий организм. Психотерапия помогает клиенту в разрешении эмоциональных, поведенческих и межличностных проблем. Цель психотерапии — изменить мировоззрение, улучшить качество жизни. Психокоррекция означает «исправление». Это набор методик, которые исправляют недостатки психологии или поведения человека, не имеющие органической основы. Психокоррекция делает психику человека более гибкой и адаптивной к разным условиям. Главное отличие психокоррекции от психотерапии в том, что она не меняет структуру личности. Ее методы работают даже когда, клиент не осознает своих проблем. Если психотерапия воздействует на внутренний мир и мировоззрение, то психокоррекция устраняет недостатки в развитии психики или поведении человека. Психопрофилактика Психопрофилактика - это раздел общей профилактики, включающий совокупность мероприятий, которые обеспечивают психическое здоровье, включая профилактику личностных и профессиональных кризисов, предупреждение возникновения и распространения нервно-психических заболеваний. Согласно классификации ВОЗ, психопрофилактика бывает первичной, вторичной и третичной. Первичная психопрофилактика - это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение вредных воздействий на человеческую психику. Первичная психопрофилактика тесно связана с профилактикой общей и предусматривает комплексное участие в ней большого круга специалистов: психологов, физиологов, гигиенистов, врачей. Вторичная - это максимально раннее выявление начальных фаз нервнопсихических заболеваний и их своевременное активное лечение. Третичная - это предупреждение рецидивов нервно-психических заболеваний и восстановление трудоспособности человека, перенесшего заболевание. Третичная психопрофилактика направлена на предупреждение инвалидности при наличии у человека нервно-психического заболевания. Однако, если мероприятия, направленные на предупреждение, например, инфекционных и соматических заболеваний, находят понимание как у врачей, так и у населения и с различной степенью успешности осуществляются, то психопрофилактические мероприятия такого понимания не находят. Это связано, вероятно, с тем, что заболевания, вызываемые инфекционными, химическими, физическими агентами, по мнению большинства врачей общей практики, а также в представлении населения, являются более актуальными, имеющими витальную значимость, по сравнению с психической патологией. Поэтому попытки использовать в психопрофилактических целях просветительские лекции и беседы часто не воспринимаются всерьез, а уровень знаний населения, а также многих врачей по вопросам предупреждения психологических кризисов, психических расстройств и психосоматических заболеваний оставляет желать лучшего. По мнению многих специалистов, с нервно-психическими нарушениями и болезнями необходимо вести такую же усиленную борьбу, как и с инфекциями. Методы психопрофилактики и психогигиены включают в себя психокоррекционную работу в рамках консультативных центров, «телефонов доверия» и других организаций, ориентированных на психологическую помощь здоровым людям. В числе психопрофилактических мероприятий могут быть — массовые обследования с целью выявления так называемых групп риска и профилактической работы с ними, информация населения и т.д. Психопросвещение Психологическое просвещение — раздел профилактической деятельности специалиста-психолога, направленный на формирование у населения (учителей, воспитателей, школьников, родителей, широкой общественности) положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области психологического знания. Психологическое просвещение — основной способ и одновременно одна из активных форм реализации задач психопрофилактической работы психолога независимо от того, в какой из сфер социальной деятельности (образование, здравоохранение, промышленность, фирма, правоохранительные органы и др.) он работает. Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: формирование научных установок и представлений о психологической науке и практической психологии (психологизация социума); информирование населения по вопросам психологического знания; формирование устойчивой потребности в применении и использовании психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего поколения и в целях собственного развития; профилактика дидактогений (ятрогений), как одного из вариантов проявления синдрома эмоционального сгорания (или выгорания). Содержание психологического просвещения определяется исходя из специфики, вида и профиля учреждения.  Психодиагностическая работа Для выполнения этой части индивидуального задания я выбрала три метода психодиагностики: Методика измерения психологической дистанции Медведской Е.И Арт-терапевтическая диагностика Методы вспомогательной терапии и психодиагностики Д. Пеннебейкера Теория и описание методики измерения психологической дистанции Автор методики Елена Ивановна Медведская. Одним из способов организации психологического пространства является психологическая дистанция. Она фиксирует относительно устойчивые границы психологического пространства и позволяет выделить существование данных устойчивых границ, как в своем пространстве, так и в психологическом пространстве другого человека. Психологическая дистанция является сложным личностным образованием, в структуру которого входят: Обобщенное представление о себе, о своих возможностях и ограничениях во взаимодействии с другим человеком; Обобщенное понятие о другом, о его свойствах; Принятие решения о степени собственного влияния на другого и открытости (закрытости) своей психологической реальности для воздействия этого другого. Психологическая дистанция может быть представлена в параметрах длины (короткая - длинная) и силы (слабая – напряженная). Параметр длины характеризует расстояние от Я одного человека до Я другого в психологическом пространстве и связан с переживанием ограниченности Я каждого из участников взаимодействия. Параметр силы определяет заполненность психологической дистанции содержанием Я участников общения, меру представленности разных модальностей психической реальности (мыслей, чувств, желаний, возможностей) каждого из них в конкретный момент времени или в течение определенного временного промежутка. Этот параметр переживается как значимость другого человека. Значимость другого связана с удовлетворением им определенных потребностей субъекта (чем больше потребностей он может удовлетворить и чем потребности выше в своей иерархии, тем больше значимость другого, тем сильнее его воздействие на свойства психической реальности субъекта). Параметры длины и силы прямо коррелируют друг с другом: чем короче психологическая дистанция до определенного человека, тем более напряженной она является, чем сильнее переживание собственной ограниченности, тем большее влияние приобретает другой человек, тем больше его значимость. В зависимости от длины психологической дистанции выделяют три вида отношений "испытуемый – другой человек", схематическое изображение которых представлено на рисунке:  Симбиотические отношения: психологическое пространство сильно сжато, уплотнено, что исключает возможность каких бы то ни было внутренних изменений в нем и делает его статичным, неподвижным. При таких маленьких расстояниях исключается возможность для динамики, расширения Я, оно формируется под влиянием других людей или "поглощается" ими, нет простора для развития и проявления собственной активности. Отчужденные отношения: при слишком больших расстояниях нет ощущения связи с другими людьми, создаются различные барьеры для взаимовлияния, что замыкает Я на самом себе, и, естественно, также является препятствием для личностного развития. При отчужденных отношениях, из-за отсутствия связей с окружающим миром, психологическое пространство вообще не образуется или включает в себя лишь некоторые элементы (поэтому является очень "бедным"). Плодотворные отношения базируются на оптимальной длине психологической дистанции. При таких отношениях существует возможность для движения, для переструктурирования психологического пространства в соответствии с изменяющимися внешними и внутренними условиями развития, и человек оказывается способным переживать изменения собственной психической реальности как результат воздействия или самовоздействия. Специфика Арт-терапевтической диагностики В связи с возросшей потребностью в прикладных психологических исследованиях личности проективные методики, к которым относят арт-терапию, в настоящее время стали широко использоваться во многих областях психологической практики, как в нашей стране, так и за рубежом. При этом они, остаются одной из наиболее сложных и противоречивых областей психологической психодиагностики в силу сложности создания проективных тестов и их адаптации, апробирования и применения, а так же обучения квалифицированных специалистов для работы с ними. О важности места, которое проективные методики занимают в современной психодиагностике, свидетельствуют регулярно проводимые в течение многих лет международные конгрессы, созданные во многих странах специализированные научные институты и общества, публикуемые периодические издания. Весь спектр проективных методов и методик, арт-терапевтических в том числе, основан на анализе продуктов воображения и фантазии человека, направлен на раскрытие внутреннего мира личности, мира ее субъективных переживаний, мыслей, установок и ожиданий. Понятие проекции (от лат. projectio - выбрасывание, бросание вперёд) впервые использовал З. Фрейд для описания процесса и результата постижения и порождения значений, заключающихся в осознанном или бессознательном перенесении субъектом собственных свойств и состояний на внешние объекты. Проективный метод исследования личности основан на выявлении таких проекций по результатам эксперимента с последующим их анализом. Интерпретация этого понятия в психоанализе прочно связала его с защитным механизмом "Я". Проекция (наряду с вытеснением, рационализацией, сублимацией и др.) рассматривалась в качестве одного из защитных механизмов. З. Фрейд в своей работе "Тотем и табу" пишет о том, что "враждебность, о которой ничего не знаешь и также впредь не хочешь знать, переноситься из внутреннего восприятия во внешний мир и при этом отнимается от самого себя и приписываться другим". [7] Термин «проекция» для обозначения особой группы психологических методов принадлежит Л. Франку, который выделил ряд общих признаков у некоторых известных к тому времени и весьма заметно отличающихся друг от друга техник оценки личности. [6] Проективные методы проявляют личные потребности исследуемого, его особенное восприятие, его интерпретации и многие характерологические черты и особенности. Проекция обнаруживается при использовании вербальных и рисуночных методов. К последним относят словесные ассоциации, незаконченные предложения, картинки и пятна, собственные рисунки испытуемого на свободную или заданную тему, составление мандал и прочее. Понимание проекции, как наделение собственными потребностями и чувствами других людей, и, следовательно, понимание мотивов их поступков, основывается как на экспериментальных исследованиях, так и на многовековых донаучных наблюдениях. Поэтому некоторыми психологами считается в качестве единственного обоснованного. Основной особенностью всех проективных методик является неоднозначность и слабо структурированность используемых стимулов. При этом, предлагаемый испытуемому стимул (рисунок, цвет, пятно, вербальная информация и прочее), несмотря на неопределённость, носит вполне объективный характер, а сделанные на их основе выводы подтверждаются другими независимыми исследованиями и методами. Тем не менее, интепритация полученных результатов должна производиться на основе знания личности испытуемого, её углублённого психологического изучения, в том числе, с применением других методов психодиагностики. Особенности социальных обстоятельств развития, семейной ситуации, эмоциональное и физическое самочувствие, а также другие факторы влияют на построение художественного образа, композицию, использование пространства, цвета, символики, характер движений. Даже каракули обладают высоким диагностическим потенциалом и расцениваются как индикатор самопознания и социальной зрелости личности, которая передается структурой каракулей (Э. Ульман, Ф. Кейн, М. Бетенски). Рисуя линии, люди не задумываются об их свойствах или сущностях, создавая не образ или картинку, а выражая свои эмоции и чувства. [4] Диагностика, основанная на анализе изобразительной деятельности, применима при обследовании различных возрастных групп. Особенно данный метод работы эффективен в работе с детьми при работе с такими эмоциональными проявлениями личности, как застенчивость, молчаливость, скромность, заторможенность; агрессивность, жестокость, чрезмерной подвижность; упрямство, своенравие и др. Для диагностической интерпретации полученного изображения используются стандартные шкалы формальных элементов: производится структурное (или формально-структурное) расчленение рисунка, качественный и количественный анализ характерных деталей, интерпретация с целью выяснения индивидуально-личностных характеристик автора графического изображения. Особое внимание уделяется линии, форме, цвету в их взаимосвязанной динамике, отслеживаются особенности оформления, композиции и перспективы, пропорции, характер штриха, освещения (Р.Б. Хайкин и др.); формально-стилевые особенности изображения (М.Е. Бурно и др.), учитывается частота встречаемости определенных параметров и т.д. [4] При этом каждый рисунок и созданная композиция является строго индивидуальным продуктом, что естественным образом создает некоторую трудность в объективной интерпретации рисунка в каждом проективном тесте. Это отражается в большом разнообразии подчас противоречивых интерпретаций одних и тех же признаков рисунка, предложенных различными авторами. В их числе классические работы: «Рисунок человека» (тесты Ф. Гудинаф, Д. Харриса), «Дерево» (К. Кох), «Дом — дерево — человек» (Д. Бук); «Рисунок семьи» (авторы тестов: В. Вульф; В. Хьюлс; Р.К. Бернс, С.К. Кауфман) и другие. [5] Поэтому результаты количественной обработки графических характеристик по вышепреведенным методикам необходимо расценивать исключительно как предварительные, требующие дополнительной верификации путем сопоставления с данными исследования личности другими, в том числе и стандартизированными, методами, методиками и тестами. |