Ответы по топке. Ответы по оперативной хирургии

Скачать 8.37 Mb. Скачать 8.37 Mb.

|

|

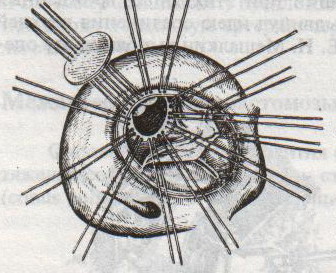

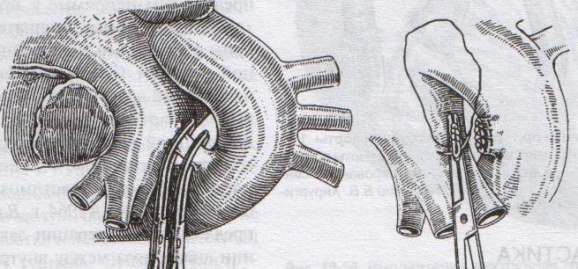

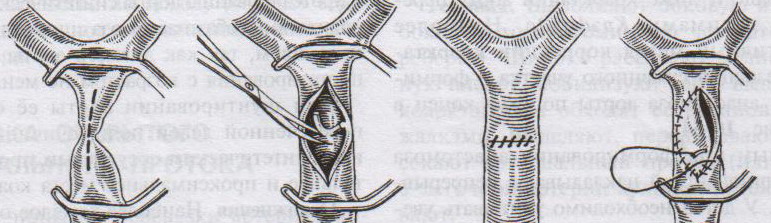

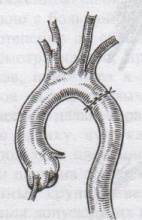

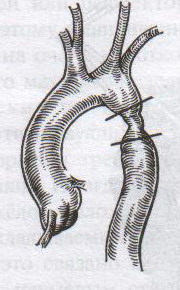

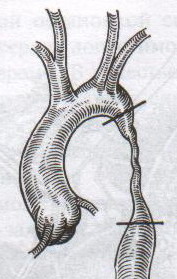

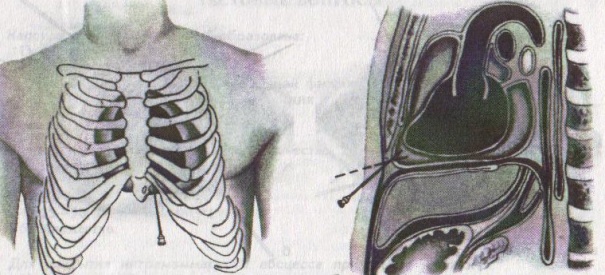

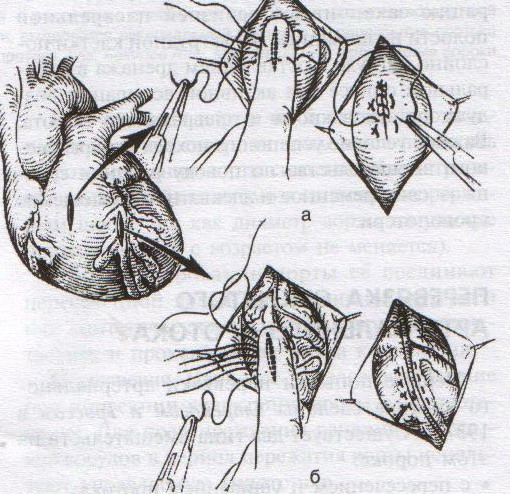

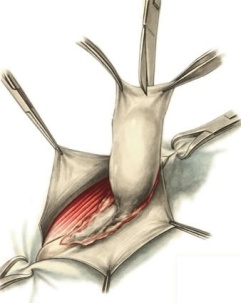

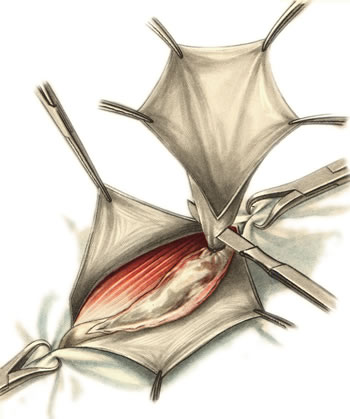

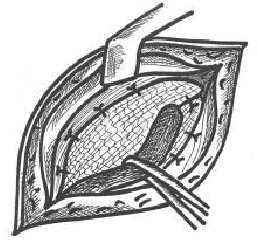

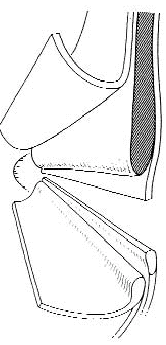

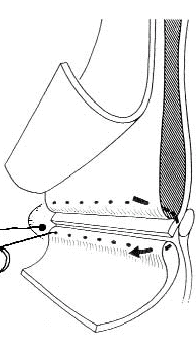

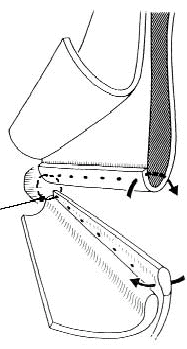

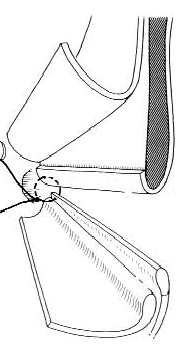

II. открытая комиссуротомия: рассечение стенки левого предсердия или левого ушка и разъединение створок митрального клапана под контролем зрения. III. вальвулопластика – пластика створок клапана Разновидности клапанов сердца: а) механические - из металлов (титан, углетитан): шаровые, дисковые, одностворчатые, двустворчатые. “+”: устойчивы в работе, срок жизни от 15 до 45 лет, “-”: необходимость пожизненной антикоагулянтной терапии (варфарин – золотой стандарт среди непрямых антикоагулянтов) б) биологические (гетеро- и ксенопротезы): опоросодержащие (жесткие и гибкие) и безопоровые “+”: не требуют применения антикоагулянтов; “-”: недолговечны (8-12 лет) 36. Хирургическое лечение врожденных пороков сердца. Известно более 90 видов ВПР сердца и более 45 их разновидностей. ВПР сердца занимают III место среди всех ВПР организма, но в структуре летальности на первом месте. Наиболее частые ВПР сердца: а) дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – характеризуется сбросом крови из левого предсердия в правое с последующим развитием впоследствии легочной гипертензии и гипертрофии правого желудочка. Выделяют низкий ДМПП (не зарастает овальное окно) и высокий ДМПП (дефект в верхней части межпредсердной перегородки). 1. При отсутствии легочной гипертензии операция не показана. Остальным пациентам – абсолютно показана операция. 2. Доступ: срединная стернотомия. 3. Подключение аппарата искусственного кровообращения (АИК) 4. Атриотомия (вскрытие правого предсердия) 5. Если дефект менее 3 см в диаметре, он ушивается атравматической нитью; при большем диаметре дефекта проводят пластику перегородки заплатой из аутоперикарда или синтетической ткани (дакрон, политетрафторэтилен, лавсан). б) дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – характеризуется сбросом крови в правый желудочек через дефект в мышечной или мембранозной части перегородки. Выделяют ДМЖП в нижней части, в трабекулярной части и в верхней (мембранозной) части. Показания:  1. При малых ДМЖП операция не показана, при больших дефектах (диаметр ДМЖП больше 1 см или более половины диаметра аорты) выполняется радикальное или паллиативное вмешательство. 2. Паллиативная операция – сужение легочной артерии манжеткой, за счет чего уменьшается сброс крови через дефект, снижается объем легочного кровотока и уровень давления в легочной артерии дистальнее манжетки. Показана при а) критических состояниях детей первых месяцев жизни б) множественных ДМЖП в) при сопутствующих тяжелых врожденных пороках сердца 3. Радикальная операция – закрытие ДМЖП, выполняется в остальных случаях. Техника операции: срединная стернотомия; подключение АИК (операция на «сухом сердце»); доступ к дефекту чаще через правый желудочек или правое предсердие; ушивание дефекта отдельными швами или наложение заплаты из синтетической ткани или биологических материалов (аутоперикарда, ксеноперикарда). в) незаращенный артериальный (Боталлов) проток (НАП) – наличие сообщения общего ствола легочной артерии с нижней полуокружностью дуги аорты на уровне устья левой подключичной артерии; характеризуется сбросом оксигенированной крови из аорты в легочной ствол и в легкие, а затем в левую половину сердца и аорту, что приводит к перегрузке левых отделов, вызывая их гипертрофию. Показания: при установлении диагноза НАП показания к операции абсолютны (оптимальный возраст 2-5 лет). Консервативное лечение: возможно применение индометацина в первые дни после рождения (способствует закрытию Боталлова протока).  Техника операции: 1. Левосторонняя торакотомия, вскрытие медиастинальной плевры между диафрагмальным и блуждающим нервами (операция без использования АИК!). 2. Доступ к Боталлову протоку с помощью диссектора между аортой и легочной веной. 3. Перевязка Боталлова протока двумя ликатурами (возможно также пересечение Боталлова протока с последующим ушиванием обоих отверстий) г) коарктация аорты (КА) – врожденное сегментарное сужение аорты в области ее перешейка (часть аорты дистальнее отхождения левой подключичной артерии), обусловленное разрастанием соединительной ткани в стенке аорты с ее гипертрофией и сужением просвета (диагностический признак: давление на нижних конечностях примерно в 2 раза меньше давления на верхних конечностях). Показания: наличие КА – абсолютное показание к операции; у детей грудного возраста при наличии осоложнений операцию выполняют в первые 3 месяца жизни в экстренном порядке, при отсутствии осложнений оптимальный возраст для операции 3-5 лет. У взрослых больных вопрос об операции решается строго индивидуально. Суть хирургической коррекции КА:  1) у детей грудного возраста: истмопластика – пластика перешейка аорты (прямая – продольное рассечение аорты в месте сужение и сшивание в поперечном направлении и непрямая – использование заплат при сшивании аорты, например, лоскута левой подключичной артерии) 2) в более поздние сроки: операция резекции аорты с наложением анастомоза «конец в конец»; протезирование иссеченного участка аорты синтетическим протезом; непрямая истмопластика аорты заплатой.   Если сужение на ограниченном участке – анастомоз «конец в конец»   Если сужение на большом протяжении – использование заплат (естественных и искусственных) 3) на ранних стадиях возможно устранение стеноза рентгено-эндоваскулярным путем д) тетрада Фалло (ТФ) – сочетанные ВПР сердца, включающие 1. стеноз легочной артерии 2. высокий ДМЖП 3. декстрапозиция аорты (аорта над межжелудочковой перегородкой) 4. гипертрофия правого желудочка Показания: при установлении диагноза абсолютные показания к операции; дети с ранним цианозом оперируются экстренно. Техника операций: 1) паллиативные операции – направлены на повышение оксигенации крови: операция Блелока-Таусигга (наложение анастомоза между левой подключичной и левой легочной артерии) 2) радикальная операция: до конца не разработана; объем вмешательства определяется степенью поражения; должна достигать минимум две цели: 1. устранять или уменьшать стеноз начального отдела легочного ствола (рассечение легочного ствола и вшивание в него заплаты из искусственного материала) 2. ликвидация ДМЖП (ушивание синтетической заплатой) 37. Пункция перикарда. Операции при ранениях сердца. Пункция перикарда. Пункция перикарда может выполняться с: а) лечебной целью при скоплении крови, серозной жидкости, гноя в полости перикарда с развитием тампонады сердца (экссудативный перикардит, ранения сердца) б) с диагностической целью для определения вида экссудата при выпотных перикардитах Положение больного: на спине с приподнятым головным концом операционного стола. Обезболивание: местная анестезия 0,5% раствором новокаина. Техника пункции перикарда по Ларрею:  1. Толстой длинной иглой делают прокол передней грудной стенки в левом углу между VII ребром и мечевидным отростком грудины и продвигают иглу перпендикулярно передне-боковой стенке живота на глубину 1,5 см. 2. Затем иглу наклоняют и под углом 45 к поверхности тела продвигают вверх параллельно задней поверхности грудины до проникновения в передне-нижнюю пазуху перикарда (ощущение пульсации при этом свидетельствует о близости кончика иглы к сердцу). 3. Пункцию производят при постоянном оттягивании поршня шприца. Появление в шприце крови или жидкости свидетельствует о попадании в полость перикарда. Операции при ранениях сердца. Раны сердца сопровождаются тремя основными симптомами: а) внутригрудное кровотечение б) тампонада перикарда в) нарушение сердечной деятельности. Наиболее часто повреждается правый желудочек, прилегающий большей частью своей поверхности к передней грудной стенке. При ранениях сердца необходимо:  1. Ввести внутривенно струйно плазмозамещающие средства или кровь для восполнения объема циркулирующей крови 2. Ликвидировать гемоперикард и устранить тампонаду сердца путем пункции перикарда (удаление даже 10-15 мл крови из полости перикарда поднимает АД до 70-80 мм рт.ст.) 3. Выполнить немедленную торакотомию с ушиванием раны сердца. Рис а – швы на рану сердца; большой палец прикрывает отверстие раны и останавливает кровотечение. Рис б – швы на миокард без повреждения венечной артерии при ранении сердца вблизи нее; П-образные швы проходят под венечной артерией Техника ушивания ран сердца: 1. Левосторонняя переднебоковая торакотомия в 4-5 межреберье (при необходимости разрез расширяется за счет пересечения еще нескольких межреберных хрящей) 2. Вскрытие перикарда кпереди или позади диафрагмального нерва, аспирация крови и удаление ее сгустков 3. При обнаружении кровоточащей раны сердца ее ушивают. Для этого четыре пальца левой руки помещают на задней стенке сердца, фиксируют и слегка приподнимают его навстречу хирургу, прижимая в то же время большим пальцем рану и останавливая кровотечение. Правой рукой накладывают швы на рану атравматическими иглами, ассистент их завязывает. При больших рваных ранах сердца накладывают широкий круговой кисетный или П-образный шов, при ранах предсердия – кисетный шов, при расположении раны рядом с коронарными артериями – П-образные швы под венечными артериями, при прорезывании наложенных швов - П-образные швы на тефлоновых прокладках. С гемостатической целью к ране можно также фиксировать фибриновую пленку, аутоткани (мышца, перикард). 4. После ушивания кровоточащей раны обследуют сердце в поисках других ран (особенно на задней стенке). 5. Перикард ушивается редкими узловыми швами для обеспечения адекватного оттока остатков крови из перикарда. 6. Ревизия плевральной полости, дренирование плевральных синусов. 7. Ушивание раны грудной клетки послойно наглухо с оставлением дренажа в плевральной полости. АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ. Общие сведения о грыжесечении. Основные этапы грыжесечения (на примере косой паховой грыжи): 1. Подготовительный этап – обезболивание: местная анестезия (чаще, “+”: простота, доступность, оптимальна у престарелых больных, “-”: трудно достижимая анестезия у тучных больных, ограниченность действия хирурга, психологический эффект присутствия больного на операции, затруднения при дифференцировке тканей из-за инфильтрации их анестетиком), общая (реже, “+”: нет инфильтрации тканей анестетиком, возможность выполнения сочетанных вмешательств; “-”: отсутствие контакта с больным, который важен для выявления небольших грыжевых мешков, не применима у пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, необходимы большие материальные затраты и квалифицированный персонал). Возможна проводниковая анестезия (“+”: простота, универсальность, пролонгированная анестезия, нет инфильтрации тканей анестетиков в области операционного поля). 2. I этап – грыжесечение: а) послойное рассечение тканей в области грыжевого выпячивания: разрез кожи параллельно и выше паховой связки от границы наружной и средней трети lig. inguinale до лонного бугорка; рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную фасцию, между двумя зажимами Бильрота пересекают поверхностные надчревные сосуды  б) рассечение грыжевых ворот: обнажают апоневроз наружной косой мышцы живота, вводят в паховый канал через наружное паховое кольцо желобоватый зонд и рассекают апоневроз параллельно паховой связке; края апоневроза разводят в сторону с помощью зажимов Бильрота в) выделение грыжевого мешка с атравматичным разделением его оболочек: обнажают семенной канатик, находят в толще его оболочек стенку грыжевого мешка, фиксируют грыжевой мешок зажимами Бильрота и отделяют его от оболочек семенного канатика тупфером и ножницами (иногда используют гидропрепаровку – введение между грыжевым мешком и оболочками семенного канатика 0,25% р-р новокаина). Вначале выделяют дно, а затем тело грыжевого мешка до его шейки (признак шейки – появление предбрюшинной клетчатки в области внутреннего пахового кольца).  г) вскрытие грыжевого мешка и ревизия его содержимого: под дупликатуру брюшины в области дна грыжевого мешка подводят ручку скальпеля или ножницы, если инструмент не просвечивается через дупликатуру (признак наличия внутренностей в грыжевом мешке), содержимое грыжевого мешка вправляют в брюшную полость тупфером, затем рассекают дно грыжевого мешка и проводят ревизию его содержимого; если содержимое грыжевого мешка не изменено, оно вправляется в брюшную полость с помощью тупфера д) высокая перевязка и отсечение грыжевого мешка у его шейки: грыжевой мешок оттягивают кверху, шейку грыжевого мешка под обязательным контролем зрения как можно проксимальнее перевязывают на две стороны нерассасывающимся материалом (шелк, капрон, лавсан) для избежания соскальзывания лигатуры; затем грыжевой мешок отсекают на 1,5-2 см дистальнее места перевязки; при отсутствии кровотечения из культи излишек лигатуры отсекают на 0,2-0,3 см выше узла.  3. II этап: пластика грыжевых ворот – две больших группы пластики: а) укрепление передней стенки пахового канала – применяется при косых паховых грыжах (способы Боброва, Жирара, Спасокукоцкого, Кимбаровского, Мартынова) б) укрепление задней стенки пахового канала – применяется при прямых паховых грыжах (способы Бассини, Кукуджанова) Осложнения при паховых грыжесечениях. 1. Повреждение крупных сосудов (чаще бедренной вены, реже артерии) в основном в виде проколов при широком и глубоком захвате иглой паховой связки в «опасной зоне» над бедренными сосудами 2. Гематомы в области пахового канала и мошонки на почве недостаточного гемостаза, инфильтраты при травмировании тканей 3. Ранения сосудов семенного канатика, нервов, семявыносящего протока на почве грубого, небрежного обращения с тканями 4. Ранения мочевого пузыря 5. Нагноения как результат нарушения асептики и грубого обращения с тканями 6. Послеоперационные невриты, невралгии с иррадиирующими болями в мошонку и яичко, иногда в бедро. 6. Тромбозы и последующие тромбофлебиты вен таза, бедра и голени, ТЭЛА Новые методики пластики грыж. 1. Герниопластика по Lichtenstein Метод Лихтенштейна - "золотой стандарт" лечения паховых грыж – безнатяжной метод пластики грыж: после вскрытия пахового канала и иссечения грыжевого мешка в паховый канал вставляется полипропиленовая сетка (размером примерно 6х12 см). Снизу она пришивается к верхней лобковой и паховой связкам; латерально разрезается, делается "окно" для прохождения семенного канатика, которое потом сшивается снова; вверхну пришивается к внутренней косой и поперечной мышцам; медиально - к краю прямой мышцы. Впоследствие сетка прорастает грануляционной тканью и внутрибрюшинное давление по ней распространяется равномерно.  2. Герниопластика по E.Shouldice Применяется для пластики задней стенки пахового канала, характеризуется малым числом рецидивов грыж: накладывают непрерывный шов атравматикой от лонного бугорка латерально, захватывая внутреннюю косую, поперечную мышцы и поперечную фасцию; у латерального конца укрепляют внутреннее кольцо, завязывают её и этой же нитью идут в медиальном напралении, в конце - связывают два конца нити; новой нитью накладывают 3 и 4 ряды непрерывных швов; на образованное ложе укладывают семенной канатик и сшивают края апоневроза наружной косой мышцы     53. Операции при прямой паховой грыже. Способ Бассини. Осложнения. При прямых паховых грыжах укрепляют заднюю стенку пахового канала. Суть способа Бассини: 1. Семенной канатик отделяем от стенок пахового канала с помощью тупфера и отводим кнутри и кверху на держалке. 2. Под семенным канатиком накладываем 1-2 шва между наружным краем прямой мышцы живота, ее влагалищем и паховой связкой и 5-6 швов между свободными краями внутренней косой и поперечной мышц и паховой связкой, полностью закрывая таким образом паховый промежуток. 3. Семенной канатик укладываем на новообразованное мышечное ложе и поверх него сшиваем края рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота. Осложнения при пластике по Бассини: 1. Повреждение нижних надчревных сосудов в верхнем углу раны. 2. Зияние внутреннего бедренного кольца и возможность образования бедренной грыжи в результате чрезмерного подтягивания кверху паховой связки. 3. Повреждение бедренных артерий и вены под паховой связкой в результате ее прокола. 4. Сдавление семенного канатика во внутреннем отверстии пахового канала при нарушении техники наложения швов. |