Ответы по топке. Ответы по оперативной хирургии

Скачать 8.37 Mb. Скачать 8.37 Mb.

|

|

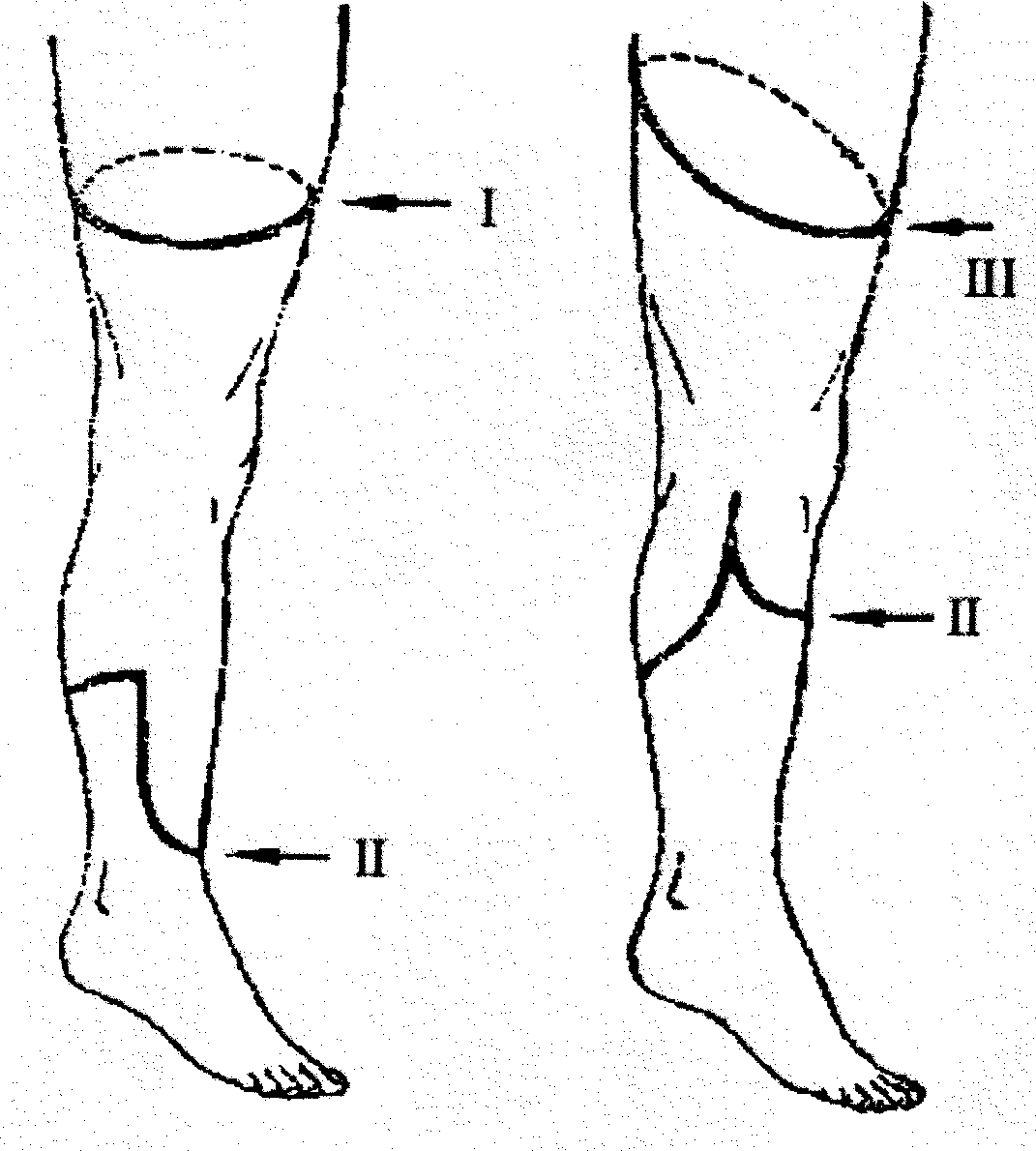

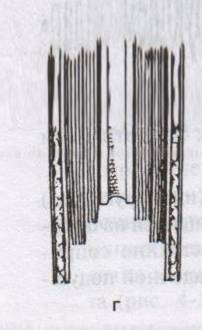

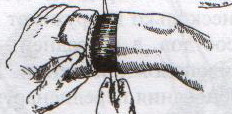

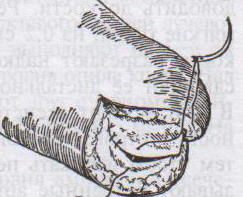

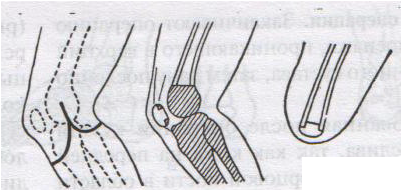

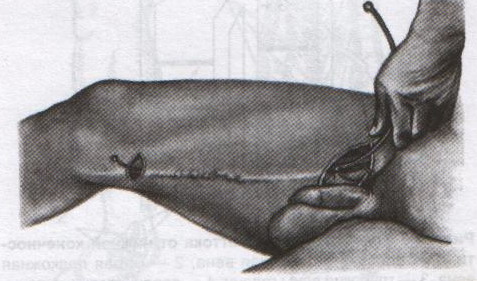

112. Общие принципы ампутации конечностей по экстренным показаниям (первичная, вторичная ампутация). Реплантация конечности. Ампутация – операция по удалению дистального отрезка конечности на протяжении кости или костей. Показания к ампутации: а) абсолютные: 1. травмы 2. гангрена конечности 3. злокачественные неоперабельные опухоли конечности или мягких тканей б) относительные: 1. длительно существующие трофические язвы, не поддающиеся консервативному лечению 2. хронический остеомиелит с признаками амилоидоза внутренних органов 3. неисправимые деформации конечностей 4. большие дефекты костей Классификация ампутаций: 1. первичные экстренные – выполняются в ближайшие сроки после а) ранения и травм по типу первичной хирургической обработки раны, во время которой удаляются нежизнеспособные сегменты конечности при отсутствии явлений воспаления в области поражения б) глубоких обширных ожогов и отморожений IIIб и IV степеней 2. вторичные срочные – проводятся при неэффективности мер, принятых для сохранения жизнеспособности конечности и при явно выраженном воспалительном процессе в области повреждения, угрожающем жизни больного 3. поздние плановые – выполняются при диабетической гангрене, гангрене на почве облитерирующего эндартериита, тромбозе или эмболии крупных магистральных артерий, неоперабельных злокачественных опухолях, хроническом остеомиелите и амилоидозе 4. повторные реампутации – выполняются при развитии порочной культи, не пригодной для протезирования; в случаях, когда после первичной ампутации имеет место распространение воспалительного процесса в проксимальном направлении Общие принципы ампутации: 1. При выборе уровня ампутации главенствующий принцип – максимальное сохранение длины конечности для облегчения ее протезирования (исключение – ампутация бедра в нижней трети – сложно сделать коленный протез). 2. Способы рассечения мягких тканей: а) круговой (циркулярный) (I) – кожа и мягкие ткани отсекают в поперечном направлении по отношению к оси конечности. Различают:  1. гильотинную ампутацию (a) – все ткани рассекают на одном уровне 2. одномоментную (б) – после рассечения кожи по границе ее смещения рассекают мягкие ткани и кость 3. двухмоментную (в) – на границе рассеченной и смещенной кожи рассекают мышцы, кость перепиливают на уровне смещенных мышц 4. трехмоментная (г) – после рассечения и смещения кожи по ее границе пересекают поверхностные мышцы, смещают их и пересекают глубокие мышцы, смещают их и перепиливают кость. б) лоскутный (II) – основан на выкраивании одного или нескольких лоскутов кожи, с помощью которых укрывают культю после выполнения ампутации. Выкраивать лоскут следует так, чтобы послеоперационный рубец располагался на нерабочей поверхности культи.   в) овальный (III) – рассечение кожи производят по элипсу, расположенному под углом к оси конечности. 3. Положение больного: на спине с отведенной в сторону конечностью. 4. Обезболивание: чаще общий наркоз. 5. Перед ампутацией накладывают кровоостанавливающий жгут как можно ближе к предполагаемому месту пересечения тканей для уменьшения объема кровопотери 6. Рассечение кожи и подкожной клетчатки производится скальпелем или ампутационным ножом. Одномоментно рассекается кожа, подкожная клетчатка, собственная фасция. При циркулярном методе усечения конечности разрез кожи производится дистальнее предполагаемого уровня распила кости на величину диаметра конечности с добавлением одной шестой на сокращение кожи. При выполнении операции лоскутным способом сумма длин обоих лоскутов должна равняться диаметру конечности на уровне предполагаемого распила кости с учетом сократимости тканей (один из лоскутов составляет 2/3 диаметра и выкраивается таким образом, чтобы рубец располагался на нерабочей поверхности). 7. Культю кости укрывают достаточным количеством мягких тканей во избежание образования порочной культи. 8. Пересечение мышц производится ампутационным ножом в один или несколько приемов. 9. Техника обработки надкостницы и кости: а) субпериостальный способ – надкостницу пересекают циркулярно дистальнее уровня предполагаемого распила кости, с помощью распатора отслаивают в проксимальном направлении, кость перепиливают и покрывают поверхность опила избытком надкостницы (предупреждает образование остеофитов и заострение кости) б) апериостальный способ – надкостница пересекается проксимальнее предполагаемого уровня распила кости на 0,5 см и отслаивается в дистальном направлении (часто приводит к образованию остеофитов). в) транспериостальный способ – кость перепиливают в непосредственной близости к пересеченной надкостнице, отступая от ее края на 1-2 мм дистальнее. 10. Перепиливая кость, необходимо соблюдать определенные правила: а) вначале делается небольшой запил для предупреждения соскальзывания пилы при перепиливании гладкой плотной поверхности кости б) кромки распила тщательно обрабатываются рашпилем, долотом и напильником для того, чтобы конец кости стал гладким и ровным (предупреждение травмирования мягких тканей в послеоперационном периоде; облегчение возможности протезирования) 11. Крупные сосуды лигируются до снятия жгута (найденные сосуды захватывают кровоостанавливающим зажимом – отдельно артерия и вена, отделяют их от окружающих тканей и лигируют кетгутом для профилактики лигатурных свищей; на крупные магистральные артерии накладывают две лигатуры, одна из которых прошивная). Мелкие сосуды перевязывают после снятия жгута. 12. Пересечение нерва производят проксимальнее уровня ампутации не менее 5-6 см. Неусеченные по всем правилам нервные стволы могут производить к образованию невром, спаянных с рубцовой тканью культи, поэтому нерв осторожно выделяют из окружающих тканей и пересекают одним движением бритвы. 13. Методы формирования культи: а) кожно-фасциальный – опил укрывается лоскутом из кожи, подкожной клетчатки и фасции б) тендо-пластический – опил укрывается сухожилиями мышц в) костно-пластический – для укрытия опила кости используется часть другой кости (использование надколенника при ампутации нижней трети бедра) г) миопластический – сшивание мышц-антагонистов над костным опилом Реплантация. Реплантация – приживление конечностей или их частей после травматических ампутаций с использованием микрохирургической техники. Ишемия ампутированной конечности может длится от 6 до 10 часов при условии правильного хранения оторванного органа до операции. Наилучшим способом сохранения травмированной конечности является охлаждение (поверхностное или с помощью перфузии охлажденных растворов через сосуды конечности) Этапы реплантации: 1. Фиксация костных отломков внутрикостными штифтами или пластинами до их полной неподвижности 2. Восстановление проходимости артерий и вен (обычно на одну артерию восстанавливают проходимость двух вен) 3. Восстановление сухожилий и нервов (может быть отсрочено на несколько недель). 113. Ампутация бедра. а) Конусная круговая трехмоментная ампутация бедра по Пирогову – ампутация бедра в средней и нижней трети.    1. Циркулярный или элиптический разрез кожи на 1/3 длины окружности бедра ниже уровня предполагаемого сечения кости с учетом сократимости кожи (3 см на задне-наружной стороне и 5 см на передне-внутренней). 2. По краю сократившейся кожи сразу до кости рассекают мышцы. Чтобы избежать двукратной перерезки седалищного нерва рекомендуют первое иссечение мышц сзади не доводить до кости. 3. Оттягивают кожу и мышцы и производим вторичное иссечение мышц до кости. 4. Ретрактором оттягивают мягкие ткани, на 0,2 см выше уровня сечения кости разрезают надкостницу и распатором сдвигают ее дистально. Перепиливают кость, удерживая конечность горизонтально, чтобы избежать перелома. 5. Перевязывают бедренную артерию и вену и другие видимые сосуды. Пересекают нервы. 6. Накладывают послойные швы на фасцию и кожу, вводят дренажи. б) Двухлоскутная ампутация бедра в нижней трети фасцио-пластическим способом (на границе между средней и нижней третью): 1. Выкраивают два кожно-фасциальных лоскута: длинный передний и короткий задний. Для этого производят разрез кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции с таким расчетом, чтобы длина переднего и заднего лоскута составляла по 1/3 длины окружности бедра на уровне окружности кости. На сократимость кожи к первому лоскуту прибавляют 3 см, ко второму – 5 см. Граница между лоскутами на передней поверхности должна проходить несколько кнаружи от проекции бедренных сосудов, а на задней – диаметрально противоположно ей.   2. Ампутационным ножом рассекают мягкие ткани изнутри кнаружи. 3. Мышцы рассекают круговым разрезом и сильно оттягивают кверху. 4. По краю оттянутых мышц рассекают скальпелем надкостницу и распатором сдвигают ее книзу. Кость перепиливают. 5. Перевязывают бедренные артерии и вены, нервы пересекают бритвой. 6. Накладывают послойные швы на фасцию и кожу, вводят дренажи. в) Костно-пластическая ампутация бедра по Гритти-Шимановскому-Альбрехту.  1. На передней поверхности коленного сустава выкраивают дугообразный лоскут, начиная на 2 см проксимальнее латерального надмыщелка бедра. Разрез сначало вертикально вниз, несколько ниже бугристости большеберцовой кости поворачивают дугообразно на медиальную поверхность и заканчивают на 2 см выше медиального надмыщелка. Передний лоскут составляет 2/3 диаметра колена. 2. На уровне поперечной кожной складки подколенной области выкраивают задний лоскут. Задний лоскут составляет 1/3 диаметра колена. 3. Оттягивают мягкие ткани передней и задней поверхности бедра вверх на 8 см выше уровня суставной щели. После этого выше надмыщелков надсекают циркулярно надкостницу и перепиливают кость. Для предупреждения соскальзывания надколенника его перепиливают так, чтобы в его средине остался четырехугольный выступ (штиф), который можно было бы вставить в костно-мозговой канал опила бедренной кости и подшить к надкостнице бедра кетгутовыми швами. 114. Операции при варикозном расширении вен и флеботромбозах. Варикозное расширение вен – самое распространенное сосудистое заболевание (30-40% населения, у женщин после 40 лет каждая вторая страдает варикозной болезнью). Венозный отток от нижней конечности осуществляется по: а) система поверхностных вен: v.saphena magna v. femoralis; v.saphena parva v. poplitea б) система глубоких вен: v. femoralis, v. poplitea в) система перфорантных вен: в норме через них происходит отток из поверхностных вен в глубокие; основные группы перфорантных вен: медиальная поверхность голени – группа Кокетта, область коленного сустава, область бедра Причины варикозной болезни: 1. несостоятельность остиальных клапанов на месте впадения поверхностных вен в глубокие (сафенофеморальных, сафенопоплитеальных) – результат этого вертикальный ретроградный сброс крови из глубоких вен в поверхностные 2. несостоятельность клапанов перфорантных вен- результат этого горизонтальный ретроградный сброс крови Лечение варикозной болезни вен: 1. медикаментозное – применение ЛС, повышающих тонус стенки вен – флеботоников (троксевазин, детралекс) 2. компрессионное – ношение эластичных чулок и бинтов 3. склеротерапия (биологическая коагуляция, электрокоагуляция, инъекционно-склерозирующий метод) – в настоящее время используют чаще инъекции флебосклерозирующие препараты нового поколения (этоксисклерол, фибро-вейн) 4. хирургическое А) лигатурные методы: перерыв расширенных подкожных вен конечностей и прекращение кровотока по ним, предусматривают чрезкожное или подкожное подведение лигатур по ходу измененных вен: а) надфасциальная перевязка перфорантных вен (метод Кокетта) б) субфасциальная перевязка перфорантных вен (метод Линтона) в) эндоскопическая субфасциальная диссекция перфорантных вен (SEPS) Б) удаление варикозно расширенных стволов большой или малой подкожной вены: а) метод Бэбкока – удаление большой подкожной вены из двух небольших кожных разрезов на медиальной поверхности бедра (в месте впадения большой подкожной вены в бедренную и в месте несколько выше коленного сустава с помощью экстрактора Бэбкока). Техника: через верхний разрез мобилизуют удаляемую вену ее проксимальный конец перевязывают и пересекают в дистальный просвет на верхнем конце вены вводят специальный гибкий зонд с пуговкой и проводят его до уровня нижнего разреза здесь вену перевязывают и пересекают, проксимальный участок фиксируют к пуговчатому зонду ретракция зонда выворачивание ствола вены наизнанку.  б) метод Нарата – небольшие кожные разрезы по ходу варикозно расширенных подкожных вен бедра с последующим удалением соответствующих участков сосуда на возможно большем протяжении в) операция Маделунга – удаление расширенных подкожных вен на бедре и голени из продольного разреза с медиальной стороны по всей длине конечности по ходу большой подкожной вены до уровня внутреннего мыщелка бедра В) операции на глубоких венах: экстра- и эндовазальная коррекция клапанов, транспозиция венозных сегментов с сохраненными полноценными клапанами в бедренную или подколенную вены при наличии патологических рефлюксов в глубоких венах 5. комбинированное Операции при флеботромбозах: 1. Радикальная флебэктомия – удаление тромбированной вены с целью не только устранить дальнейшее распространение тромбоза вены, но и предотвратить возможный рецидив тромбофлебита. 2. Тромбэктомия - выделение вены, продольное рассечение ее стенки и удаление тромба катетером Фогарти 3. Создание артерио-венозной фистулы с целью профилактики повторного тромбоза. Способы хирургической профилактики ТЭЛА: а) перевязка нижней полой вены (в настоящее время не применяется) б) прошивание нижней полой вены (пликация) в) наложение клипс на вену, которые сдавливают ее просвет и превращают вену в несколько клапанов  г) эндоваскулярная имплантация кава-фильтров Хирургический инструментарий: а. общехирургический 1) инструменты для рассечения тканей: 1. скальпель: а) брюшистый б) остроконечный 2. ножницы: а) прямые остроконечные и тупоконечные б) изогнутые (по плоскости – Купера, по оси – Рихтера) остроконечные и тупоконечные 2) кровоостанавливающие зажимы: 1. зажим Кохера прямой и изогнутый (с зубчиком – «Кохер Кусается») 2. зажим Бильрота прямой и изогнутый 3. зажим Микулича (есть щель, зубчик, кремальера с грубой насечкой) 4. зажим Пеана (губовидный) 5. зажимы типа москит прямые и изогнутые (отличаются миниатюрностью) Все вышеперечисленные зажимы относятся к травмирующим сосудистую стенку. 6. зажим Гепфнера («утиный нос») – мало травмирует сосудистую стенку 3) вспомогательные: 1. крючки, или ранорасширители: а) крючки Фарабефа пластинчатые и S-образные б) зубчатые остро- и тупоконечные крючки 2. пинцеты: анатомический и хирургический 3. зонды: пуговчатый и желобоватый 4. лигатурные иглы – используются для подведения нитки под сосуд а) игла Дешана – правая и левая б) игла Купера – всегда правая 5. бельевые цапки 4) инструменты для соединения тканей 1. иглы: а) режущие (треугольное сечение) б) колющие (кишечные иглы, круглое сечение) в) атравматические (со впаянной нитью) 2. иглодержатели: Гегара (игла ставится 1/3 от кончика, 2/3 от замка) б. специальный (например, сосудистый) Список использованной литературы. 1. А.А.Баешко «Ангиология и сосудистая хирургия» 2. В.Н. Войленко, А.И. Меделян, В.М. Омельченко «Атлас операций на брюшной стенке и органах брюшной полости» 3. О.П.Большаков, Г.М.Семенов «Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Практикум». 4. В.В.Кованов «Оперативная хирургия и топографическая анатомия». 5. Литман. Электронный учебник в 3-х томах. 6. Г.Е.Островерхов, Ю.М.Бомаш, Д.Н.Лубоцкий «Оперативная хирургия и топографическая анатомия». 7. А.Ф.Рылюк «Топографическая анатомия и хирургия органов брюшной полости». 8. В.И.Сергиенко, Э.А.Петросян, И.В.Фраучи «Топографическая анатомия и оперативная хирургия». Под ред. академика РАМН Ю.М.Лопухина (2 т.) 9. С.А.Симбирцев «Основы оперативной хирургии». 10. Д. П. Чухриенко, А. В. Люлько «Атлас операций на органах мочеполовой системы» 11. Лекционный материал кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 12. Материалы образовательной сети Интернет 13. Методические пособия кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии |