Ответы по топке. Ответы по оперативной хирургии

Скачать 8.37 Mb. Скачать 8.37 Mb.

|

|

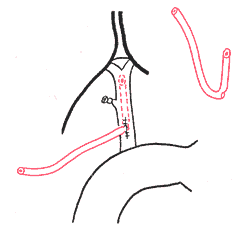

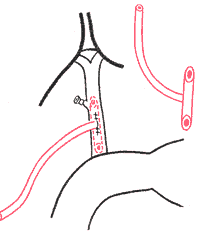

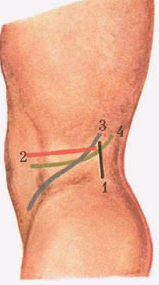

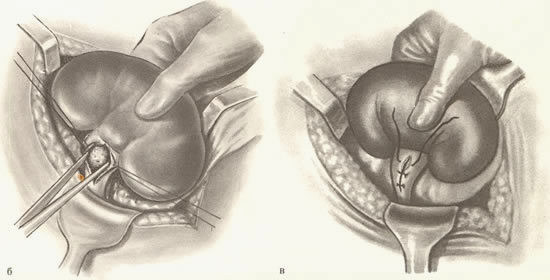

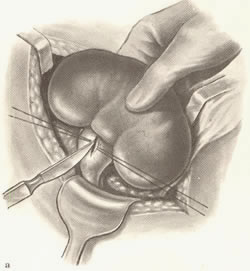

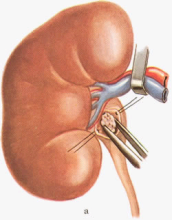

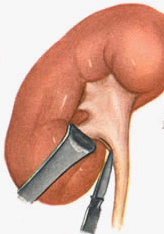

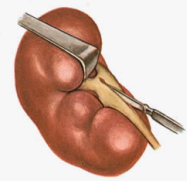

71. Удаление желчного пузыря. Холецистэктомия - удаление желчного пузыря. Виды холецистэктомии: а) традиционная (открытая): 1. от дна 2. от шейки б) лапароскопическая Открытая холецистэктомия от шейки (ретроградная). Показания: ЖКТ с большим числом мелких камней. Техника операции: 1. Доступ: верхняя срединная лапаротомия или по Курвуазье-Кохеру 2. Печень отводим кверху, 12-перстную кишку смещаем книзу, в результате чего натягивается печеночно-двенадцатиперстная связка. 3. Накладываем зажим на дно желчного пузыря. 4. Рассекаем передний листок печеночно-двенадцатиперстной связки в зоне треугольника Кало (сверху – печень, по бокам – печеночный и пузырный протоки). 5. Раздвигаем диссектором листки брюшины, выделяем пузырный проток до места соединения с печеночным протоком. 6. Перевязываем пузырный проток, отступя 1 см от печеночного протока, вторую лигатуру накладываем проксимальнее первой, отступя 0,5 см. 7. Выделяем пузырную артерию в треугольнике Кало. В области треугольника Кало она отходит от правой печеночной артерии и проходит в сторону желчного пузыря. Накладываем две лигатуры на пузырную артерию и пересекаем ее между ними. 8. Начинаем субсерозное выделение желчного пузыря из ложа. Для этого рассекаем брюшину желчного пузыря, отступя 1 см от печени, отслаиваем брюшину желчного пузыря по периметру, накладываем зажим на пузырный проток для фиксации, отделяем стенку желчного пузыря от печени (следует следить за тем, чтобы не вскрыть желчный пузырь). Пузырь выделяют из ложа и удаляют от шейки к дну. 9. После удаления желчного пузыря производят ревизию ложа на гемостаз. Листки брюшины ушивают над ложем желчного пузыря непрерывным или узловым кетгутовым швом. 10. К месту культи пузырного протока подводят дренаж, который вводят через контрапертуру. Преимущества холецистэктомии от шейки: 1) сразу приступают к выделению пузырного протока и пузырной артерии, обследованию общего желчного протока на предмет выявления его закупорки камнями 2) обеспечивается ревизия печеночных протоков и пузырной артерии почти в сухой ране (т.к. выделение пузыря от дна сопровождается кровотечением из паренхимы печени в ложе ЖП) Открытая холецистэктомия от дна (антероградная). Показания: недостаточная опытность хирурга; отсутствие мелких конкрементов; наличие воспалительного процесса в печеночно-двенадцатиперстной связке 1. Доступ: верхняя срединная лапаротомия или по Курвуазье-Кохеру 2. Печень отводим кверху, 12-перстную кишку смещаем книзу, в результате чего натягивается печеночно-двенадцатиперстная связка. 3. Производим пункцию желчного пузыря, если последний напряжен. Накладываем зажим на дно желчного пузыря. 4. Начинаем выделение желчного пузыря из ложа. Рассекаем брюшину желчного пузыря, отступя 1 см от печени, отслаиваем брюшину желчного пузыря по периметру. Накладываем зажим на пузырный проток. Отделяем острым и тупым путем стенку желчного пузыря от печени. Выделяем пузырь, шейку желчного пузыря и желчный проток до места его впадения в печеночный проток, в результате чего желчный пузырь остается на ножке из пузырного протоке и пузырной артерии. 5. Выделяют пузырную артерию и пересекают ее между двумя лигатурами. Перевязывают пузырным проток двумя лигатура, отступя на 0,5 см от печеночного протока. Пересекают пузырный проток. 6. После удаления желчного пузыря производят ревизию ложа на гемостаз. Листки брюшины ушивают над ложем желчного пузыря непрерывным или узловым инвагинирующим кетгутовым швом. 7. К месту культи пузырного протока подводят дренаж, который вводят через контрапертуру. Преимущества холецистэктомии от дна: хирург подходит к воротам пузыря, имея возможность надежно идентифицировать его элементы. Лапароскопическая холецистэктомия. Показания: а. неосложненный хронический калькулезный холецистит б. острый холецистит в. холестероз желчного пузыря г. полипоз желчного пузыря Противопоказания: а. рак желчного пузыря б. плотный инфильтрат в зоне шейки желчного пузыря в. поздние сроки беременности г. общие противопоказания к проведению операции (типа инфаркта миокарда и т.д.) Преимущества: а. снижает травматичность хирургического пособия б. снижает продолжительность хирургического вмешательства в. обеспечивает большой косметический эффект г. сокращает продолжительность стационарного и амбулаторного лечения Ход операции: 1. Доступ - 4 троакара: лапароскопический (по белой линии живота ниже пупка), инструментальный (как можно ближе к мечевидному отростку), вспомогательные (по среднеключичной линии на 4-5 см ниже края реберной дуги и по передней подмышечной линии на уровне пупка) 2. Тракция: приподнять ЖП, обнажить ворота печени и зону треугольника Кало для последующей препаровки 3. Рассечение брюшины (L-образным электродом по переходной складке на уровне средней трети медиальной поверхности желчного пузыря) 4. Препаровка треугольника Кало 5. Выделение элементов шейки желчного пузыря, пересечение артерии, пересечение пузырного протока 6. Мобилизация желчного пузыря 7. Аспирация жидкости и дренирование брюшной полости 8. Извлечение желчного пузыря 9. Окончание операции (швы только в месте введения главных троакаров) 72. Операции на общем желчном протоке. I. Холедохотомия: 1. супрадуоденальная 2. ретродуоденальная 3. трансдуоденальная Показания к холедохотомии: а. интраоперационная холангиография б. наличие длительной желтухи в. расширение общего желчного протока г. холангит д. множественные камни желчного пузыря Техника супрадуоденальной холедохотомии: 1. Верхне-срединная лапаротомия. 2. Вскрываем передний листок печеночно-двенадцатиперстной связки, по характерной синеве находим общий желчный проток 3. Находим место впадения холедоха в 12-перстную кишку, проксимальнее него обнажаем супрадуоденальный отдел общего желчного протока 4. Вначале продольно надрезаем стенку холедоха скальпелем, затем расширяем разрез ножницами до 1-2 см. 5. Электроотсосом удаляем стекающую желчь и конкременты. Проводим исследование протоков пуговчатым зондом (вначале правые и левые печеночные протока, затем терминальную часть общего желчного протока и большой сосочек 12-перстной кишки). Извлекаем конкременты, промываем желчные пути новокаином. 6. Очень редко зашивают отверстие холедоха непрерывным швом наглухо. Чаще выполняют дренирование:  а) дренирование по Керу: в холедох вводят Т-образную трубку, оба колена которой состоят из полной трубки (недостаток: при извлечении такого дренажа возможно травмирование протока в связи с жесткой конструкцией Т-образного колена)   б) дренирование по Вишневскому: вырезаем овальное отверстие на боковой стенке дренажной трубки; трубку вводим по направлению к печеночному протоку так, чтобы боковое отверстие располагалось в нижележащем отделе холедоха на изгибе дренажной трубки. в) дренирование по Холстеду-Пиковскому: однотрубчатый дренаж через культю пузырного протока после холецистэктомии. Ретродуоденальная холедохотомия применяется при наличии неподвижного камня в ретродуоденальном отделе холедоха: 1. Вскрываем брюшную полость, мобилизуем 12-перстную кишку по Кохеру. 2. Отслаиваем 12-перстную кишку с головкой поджелудочной железы до тех пор, пока не станет доступной ретродуоденальная часть холедоха. По ходу протока прощупывают камень и стараются протолкнуть в супрадуоденальный отдел холедоха. Если это не удается – проток вскрывают небольшим разрезом, а камень удаляют. Если удается – удаляют камень супрадуоденальным путем. 3. После удаления камня проверяют проходимость желчного протока и разрез его стенки ушивают узловатыми швами. 4. В забрюшинной клетчатке оставляют дренаж, проток дренируют в супрадуоденальном отделе. Рану брюшной стенки ушивают послойно до дренажей. Трансдуоденальная супрапапиллярная холедохотомия (холедоходуоденостомия): Показания: а. застрявшие неподвижные камни надсфинктерной части холедоха б. неустранимые сужения конечного отдела холедоха Суть операции: стенку холедоха рассекают вне зоны большого сосочка 12-перстной кишки; рассеченную стенку холедоха подшивают к слизистой 12-перстной кишки, формируя трансдуоденальную папиллярную холедоходуоденостому. II. Трансдуоденальная папиллотомия. Показания к трансдуоденальной папиллотомии: а. низкорасположенные камни, вклинивающиеся в фатеров сосок б. стеноз устья фатерового соска Техника: 1. Вскрываем поперечным разрезом стенку 12-перстной кишки напротив фатерового соска. Уточняем положение камня. 2. Находим верхушку фатерова соска и рассекаем слизистую в этой области, после чего камень становится подвижным и легко удаляемым. 3. Удаляем камень, проверяем проходимость желчного протока, сшиваем слизистые 12-перстной и протока 4. В случае стеноза устья фатерового соска в отверстие вводим браншу лазных ножниц в отверстие соска и рассекаем его переднюю стенку в пределах сужения (но не больше чем на 0,6 см). III. Трансдуоденальная сфинктеротомия (сфинктеропластика). Показания: стенотический или склеротический папиллит; опухоль, сдавливающая фатеров сосок Сфинктеротомия: рассечение узкой интрамуральной части холедоха на протяжении, предусмотренном хирургом (разрез делается соответственно 11 часам на циферблате, чтобы не повредить панкреатический проток при наличии общего выводного протока) Сфинктеропластика: сшивание краев разреза холедоха и 12-перстной кишки между собой - операция сфинктеропластики. При доброкачественной патологии возможно рассечь сфинктер фатерового сосочка эндоскопически. 73. Операции при ранении органов брюшной полости. 1. Наиболее удобный доступ – верхняя срединная лапаротамия с возможным расширением раны. 2. Выпавшие в рану петли тонкой кишки или прядь сальника обмываются раствором антисептика. Неповрежденные кишку и сальник вправляют в брюшную полость путем расширения раны. На поврежденные органы накладывают кишечный жом или кровоостанавливающие зажимы и устраняют их дефекты (ушивание раны, резекция органа при массивным повреждениях). 3. При вскрытии брюшной полости последовательно осуществляют: а) выявление источника кровотечения и его остановка б) ревизия органов брюшной полости 1. при наличии в брюшной полости крови в первую очередь обследуют паренхиматозные органы (печень, селезенку, поджелудочную железу). 2. при наличии в брюшной полости содержимого желудка или кишечника в первую очередь обследуют полые органы (желудок, 12-перстную кишку, тонкую кишку от уровня flexura duodenojejunalis, толстую кишку от илеоцекального угла) в) вмешательства на поврежденных органах г) интубация тонкой кишки по показаниям д) санация и дренирования брюшной полости е) закрытие раны брюшной полости ж) хирургическая обработка входных и выходных ран Операции при ранении органов брюшной полости: а) рана желудка: ушивание раны желудка (рану зашивают в поперечном направлении двухрядным швом), при невозможности ушивания – резекция желудка; на 3-5 дней после этого устанавливают назогастральный зонд для декомпрессии желудка б) рана кишки: ушивание кишки или ее резекция при массивных ранах (см. вопрос 60, 61) с учетом определенных особенностей (например, если рана толстой кишки до 1/3 ее окружности – она ушивается, в противном случае – резекция и выведение наружу ее поврежденной части) в) повреждение печени: ушивание и гемостаз ран(см. вопрос 69) г) повреждение селезенки: спленэктомия при массивных ранениях, при неглубоких разрывах без перехода на ворота органа – остановка кровотечения современными гемостатическими губками (тахокомб, капрофер). 74. Лапароскопия, пункция брюшной полости. Лапароскопия – исследование и манипуляция на органах брюшной полости с помощью эндохирургической техники. Основные принципы лапароскопических операций: 1. Операционная бригада состоит из хирурга, двух ассистентов (один – оператор видеокамеры), операционной сестры, анестезиолога с анестезистом 2. Обезболивание: общее комбинированное с интубацией трахеи и исскусственной вентиляцией легких 3. Путем введения газов (чаще диоксида углерода, реже закиси азота или иинертных газов) создают пневмоперитонеум для создания необходимого пространства для работы. Для этого используют иглу Вериша, вводимую через разрез кожи выше или ниже пупка в зависимости от конституции больного и зоны операции. Внутрибрюшное давление повышается медленно, предоставляя организму время для адаптации к изменяющимся условиям гемодинамики. 4. После заполнения брюшной полости газом (3-5 л) иглу извлекают и вводят 10 мм первый троакар (видеолапароскопический). После введения через данный троакар лапароскопа осматривают внутренние органы для того, чтобы выявить повреждения, нанесенные иглой Вериша. 5. После ревизии брюшной полости и уточнения диагноза под визуальным контролем вводят рабочие троакары для зажимов и диссектора. 6. Лапароскопические операции выполняются с помощью следующих манипуляций: разъединение тканей, гемостаз, соединение тканей. а) разъединение тканей может осуществляться тупым путем с помощью диссектора или тупфера, острым путем с помощью ножниц или при помощи диатермии в режиме резания. б) гемостаз осуществляют коагуляцией или клипированием сосудов. в) соединение тканей производят путем наложения эндохирургической лигатуры (петля Рёдера), ручного или механического лигатурного шва, клипс или сшивающим аппаратом (типа «Эндостич»). 7. Извлечение отсеченного препарата в результате эндоскопической операции выполняют следующими приемами: а) извлечение препарата через микротомическую рану брюшной стенки – наиболее простой, но травматичный способ. Осуществляется с помощью эластичного пластмассового пакета, который сворачивают и вводят в брюшную полость через 10-мм канюлю. В брюшной полости пакет разворачивают, помещают в него препарат и протаскивают через небольшой разрез в брюшной стенке. б) извлечение препарата при помощи эвакуатора (специального троакара, состоящего из двух вставляемых одна в другую трубок) в) измельчение препарата с помощью марцеллятора – механического устройства, позволяющего измельчать и выводить ткани наружу. 8. Завершают операцию осмотром операционного поля, контролем гемостаза и туалетом брюшной полости. При необходимости к зоне операции через один из 5 мм троакаров подводят дренажную трубку, которую оставляют в брюшной полости. 9. Удаляют инструменты из брюшной полости, постепенно устраняя пневмоперитонеум. На все раны кожи накладывают швы и стерильные наклейки. 10. Иногда во время операции возникает необходимость в переходе к лапаротомии (конверсия), о чем необходимо заранее предупредить пациента. Конверсия бывает вынужденная (из-за ограниченных возможностей лапароскопической методики, при поломке инструментов) и осложненная (из-за возникновения во время операции осложнений, которые невозможно устранить лапароскопически) Пункция брюшной полости. Показание: эвакуация жидкости при водянке брюшной полости (асците). Техника пункции брюшной полости: 1. Мочевой пузырь должен быть предварительно опорожнен. 2. Больного усаживают на операционный или перевязочный стол. 3. Операционное поле обрабатывают антисептиком и иодонатом, кожу и глубокие слои стенки живота анестезируют 0,5% раствором новокаина 4. Кожу на мес те пункции надрезают кончиком скальпеля. Прокол производят троакаром по срединной линии живота на середине расстояния между пупком и лобком. Хирург берет инструмент в правую руку, левой смешает кожу и, приставив троакар перпендикулярно к поверхности живота, прокалывает брюшную стенку. 5. Когда троакар прошел через стенку живота, вынимают стилет и на правляют струю жидкости в таз. NB! Чтобы избежать быстрого падения внутрибрюшного давления во время извлечения жидкости (это может привести к коллапсу), наружное отверстие троакара периодически закрывают. Кроме то го, по мере истечения асцитической жидкости ассистент стягивает живот полотенцем. ПОЯСНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ТАЗ. 81. Пиэлотомия, резекция почки, нефрэктомия, трансплантация почки. I. Хирургические доступы к почкам:  А. чрезбрюшинные: 1) срединная 2) параректальная лапаротомия Б. внебрюшинные 1) вертикальные: разрез Симона (1) (по наружному краю мышцы, выпрямляющей позвоночник, от XII ребра до крыла подвздошной кости) 2) горизонтальные: разрез Пеана (2) (в поперечном направлении спереди от наружного края прямой мышцы живота к наружному краю мышцы, выпрямляющей позвоночник) 3) косые: а. разрез Федорова (4) (начинают на уровне XII ребра от наружного края мышцы, выпрямляющей позвоночник, и ведут в косопоперечном направлении на переднюю стенку живота до наружного края прямой мышцы живота, заканчивая его на уровне пупка или выше него) – позволяет подойти к мочеточнику на всем его протяжении и к общей подвздошной артерии б. разрез Бергмана-Израэля (3) (начинают несколько выше и медиальнее угла, образованного наружным краем мышцы, выпрямляющей позвоночник, и XII ребром, и ведут по биссектрисе этого угла косо вниз и вперед, проходя на 3-4 см выше передневерхней ости подвздошной кости, достигая средней или даже медиальной паховой связки) – показан при опухолях почек, обширных травмах почки и комбинированных поражениях органов брюшной полости II. Пиелотомия – вскрытие почечной лоханки: а) задняя пиелотомия – операция выбора для удаления камней лоханки:   1. Обнажаем забрюшинное пространство доступом Федорова 2. Выделяем почку из жировой капсулы, вывихиваем в рану и поворачиваем передней поверхностью к внутреннему краю раны, тупо обнажая заднюю стенку лоханки от жировой капсулы. 3. На заднюю стенку лоханки, не прошивая ее насквозь, накладываем две шелковые лигатуры, между которыми рассекаем стенку лоханки в продольном направлении от края почки в сторону мочеточника. 4. Из просвета лоханки специальными щипчиками извлекаем камень, затем производим ревизию лоханки и чашечек, проверяем состояние прилоханочного сегмента мочеточника. Введением мочеточникового катетера проверяем проходимость мочеточника. 5. Ушиваем лоханку субмукозно кетгутовыми узловыми швами. Дополнительно линию швов укрепляем жировой капсулой или полоской фиброзной капсулой почки. 6. Укладываем почку на место. Подводим резиновый дренаж, чтобы предупредить последствия неизбежного просачивания мочи в первые дни через шов. Ушиваем рану. Преимущества операции: задняя поверхность лоханки наиболее доступна; нет опасности ранения сосудов почечной ножки и брюшины; обеспечивается хорошее дренирование раны. б) передняя пиелотомия – показана только при аномалиях почки, когда лоханка расположена спереди – операцию проводят путем рассечения передней стенки лоханки. Недостатки: возможно ранение элементов почечной ножки; затруднено дренирование послеоперационной раны.  в) нижняя пиелотомия. Суть операции: почку от окружающих тканей не освобождают и в рану не вывихивают, освобождают только нижний полюс почки, заднюю стенку лоханки и верхний отдел мочеточника; используют продольный разрез по нижнему краю лоханки, где нет крупных сосудов; дальнейший ход операции не отличается от задней пиелотомии.  г) верхняя пиелотомия: используется для удаления камней из верхней чашечки при внутрипочечном расположении лоханки. Суть операции: после обнажения забрюшинного пространства почку освобождают от окружающих тканей и поворачивают верхним полюсом вперед и книзу, продольным разрезом рассекают освобожденный верхний рог лоханки и камень извлекают из верхней чашечки; рану лоханки ушивают наглухо, подводят дренажную трубку.  |