ответы на 67 вопросов по истории. 67 вопросов по истории России. Рассказ, повествование о том, что удалось узнать, исследование

Скачать 1.17 Mb. Скачать 1.17 Mb.

|

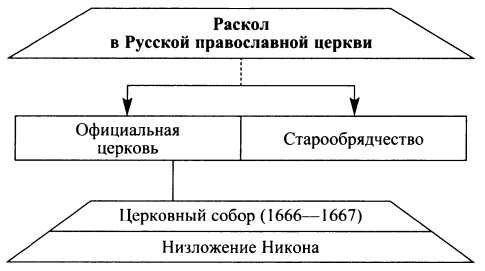

Причины введения опричниныЦарь Иван 4 Грозный славился своим суровым нравом и военными походами. Возникновение опричнины во многом связано с Ливонской войной. В 1558 году он начал Ливонскую войну за право овладеть Прибалтийским побережьем, однако ход войны шел не так, как того хотелось бы государю. Иван неоднократно упрекал своих воевод за то, что они действуют недостаточно решительно, а бояре и вовсе не почитает царя за авторитет в военных вопросах. Ситуация усугубляется тем, что в 1563 году один из военачальников Ивана предает его, тем самым все больше подрывая доверие царя к своей свите. Иван 4 начинает подозревать о существовании заговора воевод с боярами против его царской власти. Он считает, что его окружение мечтает прекратить войну, свергнуть государя и посадить на его место князя Владимира Старицкого. Все это заставляет Ивана создать себе новое окружение, которое способно было бы защитить его и покарать всех, кто пойдет против царя. Так были созданы опричники – особые воины государя – и учреждена политика опричнины (террора). Начало и развитие опричнины. Основные события.Опричники всюду следовали за царем и должны были оберегать его, однако случалось так, что эти дружинники злоупотребляли своими полномочиями и совершали террор, наказывая невиновных. Царь смотрел на все это сквозь пальцы и всегда оправдывал своих опричников в любых спорах. В результате бесчинства опричников, очень скоро их стали ненавидеть не только простые люди, но и бояре. Все самые ужасные казни и деяния, совершенные во времена правления Ивана Грозного были совершены его опричниками. Иван 4 уезжает в Александровскую слободу, где создает уединенное поселение вместе со своими опричниками. Оттуда царь регулярно совершает наезды на Москву с целью покарать и казнить тех, кого он считает изменником. Практически все, кто пытался помешать Ивану в его беззаконии вскоре погибали. В 1569 году Иван начинает подозревать, что в Новгороде плетут интриги и существует заговор против него. Собрав огромное войско, Иван движется в город и в 1570 году достигает Новгорода. После того, как царь попадает в логово, как он полагает, изменников, его опричники начинают свой террор – они грабят жителей, убивают невинных людей, жгут дома. Согласно данным, каждый день проходили массовые избиения людей, по 500-600 человек. Следующей остановкой жестокого царя и его опричников стал Псков. Несмотря на то, что царь изначально планировал также совершать расправы над жителями, казнены в итоге были лишь некоторые из псковичан, их имущество конфисковали. После Пскова Грозный снова едет в Москву, чтобы найти там пособников новгородской измены и совершить над ними расправу. В 1570-1571 году в Москве от руки царя и его опричников полегло огромное количество человек. Не щадил царь никого, даже собственных приближенных, в итоге было казнено около 200 человек, среди которых самые знатные люди. Большое количество людей остались живы, но сильно пострадали. Московские казни считаются апогеем террора опричнины. Конец опричниныРазваливаться система начала в 1571 году, когда на Русь напал крымский хан Девлет-Гирей. Опричники, привыкшие жить за счет грабежа своих же граждан, оказались бесполезными воинами и по некоторым сведениям просто не явились на поле боя. Именно это заставило царя отменить опричнину и ввести земщину, которая мало чем отличалась. Существуют сведения, что свита царя продолжала существовать практически в неизменном виде вплоть до его смерти, сменив лишь название с «опричников» на «двор». Результаты опричнины Ивана Грозного Итоги опричнины 1565-1572 годов были плачевны. Несмотря на то, что опричнина задумывалась как средство единения государства и целью опричнины Ивана Грозного была защита и уничтожение феодальной раздробленности, привела она в итоге лишь к хаосу и полной анархии. Кроме того, террор и разорения, которые устраивали опричники, привели к тому, что в стране начался экономический кризис. Феодалы потеряли свои земли, крестьяне не хотели работать, народ остался без денег и не верил в справедливость своего государя. Страна погрязла в хаосе, опричнина разделила страну на несколько разрозненных частей. 27. Крепостное право на Руси: причины, этапы закрепощения, сущность Этапы закрепощения крестьян в России: 1497 г. – Судебник Ивана 3. Начался Юрьев день. 26 ноября. Можно было перейти от одного хозяина к другому (неделя до и неделя после). 1550 г. – Судебник Ивана 4. Юрьев день + пожилое.( увеличил плату за пожилое и установил дополнительную пошлину) 1581 г. – Заповедные лета. Отмена Юрьево дня – запрет перехода. 1597 г. – Урочные лета. Сыск беглых крестьян 5 лет. 1607 г. – Сыск беглых 15 лет. 1637 г. – Сыск 9 лет. 1642 г. – Сыск 10 лет. 1649 г. – Соборное уложение. Бессрочный сыск беглых крестьян. в Москве произошло восстание под названием «Соляной бунт», причиной которого был чрезмерно высокий налог на соль. Вслед за Москвой поднялись и другие города. В результате сложившей ситуации стало ясно, что необходим пересмотр законов. В 1649 году был созван Земский собор, на котором было принято Соборное Уложение, по которому крестьяне были окончательно прикреплены к земле. В царской России крепостничество широко распространилось к XVI веку, но официально подтверждено Соборным уложением от 1649 года. Судебник 1497 года Судебник 1497 года – начало юридического оформления крепостного права. Иван III принял свод законов единого российского государства – Судебник. Переход от одного землевладельца к другому ограничивается единым для всей страны сроком: неделей до и неделей после Юрьева дня – 26 ноября. Крестьяне могли уйти к другому помещику, но они должны были уплатить пожилое за пользование земельным наделом и двором. Земельная реформа 1550 года При Иване IV был принят Судебник 1550 года, право перехода крестьян в Юрьев день он сохранил, но увеличил плату за пожилое и установил дополнительную пошлину, к тому же Судебник обязывал отвечать хозяина за преступления своих крестьян, что усиливало их зависимость. С 1581 г. стали вводиться так называемые заповедные годы, в которые переход запрещался даже в Юрьев день. Это было связано с переписью: в каком регионе перепись проходила – в той наступал заповедный год. В 1592 г. перепись была закончена, а с ней была закончена возможность перехода крестьян. Крестьяне, лишившись возможности перейти к другому хозяину, стали убегать, устраиваясь на жизнь в других регионах или на «вольных» землях. Владельцы убежавших крестьян имели право сыска и возвращения беглецов: в 1597 г. царь Федор издал Указ, по которому срок сыска беглых крестьян был пятилетним. Крепостное право в XVII веке В XVII веке в России, с одной стороны, появились товарное производство и рынок, а с другой – закреплялись феодальные отношения, приспосабливаясь к рыночным. Это было время усиления самодержавия, появления предпосылок для перехода к абсолютной монархии. XVII век − это эпоха массовых народных движений в России. Во второй половине XVII в. крестьяне в России были объединены в две группы − крепостных и черносошных. Крепостные крестьяне вели свои хозяйства на вотчинных, поместных и церковных землях, несли различные феодальные повинности в пользу землевладельцев. Черносошные крестьяне входили в разряд «тяглых людей», плативших налоги, и находились под контролем власти. Поэтому наблюдалось массовое бегство черносошных крестьян. В царствование Михаила Романова происходило дальнейшее закрепощение крестьян. Увеличиваются случаи уступки или продажи крестьян без земли. В царствование Алексея Михайловича Романова был проведен ряд реформ: изменен порядок взимания платежей и несения повинностей. В 1646 − 1648 гг. была проведена подворная опись крестьян и бобылей. А в 1648 г. в Москве произошло восстание под названием «Соляной бунт», причиной которого был чрезмерно высокий налог на соль. Вслед за Москвой поднялись и другие города. В результате сложившей ситуации стало ясно, что необходим пересмотр законов. В 1649 году был созван Земский собор, на котором было принято Соборное Уложение, по которому крестьяне были окончательно прикреплены к земле. Особая его глава «Суд о крестьянах» отменяла «урочные лета» для сыска и возврата беглых крестьян, бессрочного розыска и возвращения беглых, устанавливала наследственность крепостного состояния и право землевладельца распоряжаться имуществом крепостного крестьянина. Если владелец крестьян оказывался несостоятельным, для возмещения его долга взималось имущество зависимых от него крестьян и холопов. Землевладельцы получали право вотчинного суда и полицейского надзора над крестьянами. Крестьяне не имели права самостоятельно выступать в судах. Заключение браков, семейные разделы крестьян, передача по наследству крестьянского имущества могли происходить только с согласия землевладельца. Крестьянам запрещалось держать торговые лавки, им можно было торговать лишь с возов. Укрывательство беглых крестьян наказывалось штрафом, битьем кнутом и тюрьмой. За убийство чужого крестьянина помещик должен был отдать своего лучшего крестьянина с семьей. За беглых крестьян платить должен был их владелец. Соборное Уложение 1649 года продемонстрировало путь к укреплению российской государственности. Оно юридически оформило крепостное право. Крепостное право в XVIII веке Петр I В 1718 – 1724 г.г., при Петре I, была проведена перепись крестьянства, после нее в стране подворное обложение было заменено подушной податью. Фактически крестьяне содержали армию, а посадские люди − флот. В царствование Петра I был образован новый разряд крестьян, получивших название государственных. При Петре I была также введена и паспортная система: теперь если крестьянин уходил на заработки дальше тридцати верст от дома, он должен был получить пометку в паспорте о сроке возвращения. Елизавета Петровна Елизавета Петровна одновременно и усиливала зависимость крестьян, и изменяла их положение: она облегчила положение крестьян, простив им недоимки за 17лет, снизила размер подушной подати, изменила набор в рекруты (разделила страну на 5 округов, которые поочередно поставляли солдат). Но она же подписала указ, по которому крепостные крестьяне не могли добровольно записаться в солдаты, разрешила им заниматься промыслами и торговлей. Это положило начало расслоению крестьян. Екатерина II Екатерина II повела курс на дальнейшее укрепление абсолютизма и централизацию: дворяне стали получать в награду землю и крепостных крестьян. Крепостное право в XIX веке Александр I Конечно, крепостные отношения тормозили развитие промышленности и в общем развитие государства, но, несмотря на это, сельское хозяйство приспосабливалось к новым условиям и развивалось в силу своих возможностей: внедрялись новые сельскохозяйственные машины, стали выращиваться новые культуры (сахарная свекла, картофель и др.), осваиваться новые земли на Украине, Дону, в Заволжье. Но одновременно усиливаются противоречия между помещиками и крестьянами - барщина и оброк доводятся помещиками до предела. Барщина, кроме работы на хозяйской пашне, включала в себя и работу на крепостной фабрике, и выполнение различных хозяйственных работ на помещика в течение всего года. Начал усиливаться процесс расслоения внутри крестьянства. Негласный комитет при Александре I признавал необходимость перемен в крестьянской политике, но основы абсолютизма и крепостничества считал незыблемыми, хотя в перспективе предполагал отмену крепостного права и введение конституции. В 1801 г. был издан указ о праве покупки земли купцами, мещанами и крестьянами ( государственными и удельными). В 1803 г. издается указ «О вольных хлебопашцах», в котором предусматривалось освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с землей целыми селениями или отдельными семействами по обоюдному согласию крестьян и помещиков. Вновь решить крестьянский вопрос Александр I пытается в 1818 году. Он даже одобрил проект А. Аракчеева и министра финансов Д. Гурьева о постепенной ликвидации крепостного права путем выкупа помещичьих крестьян с их наделов казной. Но практически реализован этот проект не был (за исключением предоставления в 1816−1819 гг. личной свободы крестьянам Прибалтики, но без земли). Александр II – царь-освободитель Вступивший на престол 19 февраля 1855 г. Александр II в основу крестьянской реформы положил цели: 1) освобождение крестьян от личной зависимости; 2)превращение их в мелких хозяев при сохранении значительной части помещичьего землевладения. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, он изменял судьбу 23 млн. крепостных крестьян: они получили личную свободу и гражданские права. Но за отводимые им земельные наделы (пока они их не выкупят) они должны были отбывать рабочую повинность или платить деньги, т.е. стали называться «временнообязанными». За наделы крестьяне должны были выплатить помещику сумму денег, которая, будучи положена в банк под 6%, приносила бы ему ежегодный доход, равный дореформенному оброку. Крестьяне по закону должны были единовременно уплатить помещику за свой надел около пятой части обусловленной суммы (ее они могли выплачивать не деньгами, а работой на помещика). Остальную часть выплачивало государство. Но крестьяне должны были возвращать ему эту сумму (с процентами) ежегодными платежами в течение 49 лет. Причины отмены крепостного права: Во-первых, это отставание России во всех сферах экономики. Во-вторых, это недовольство россиян (и это были не только крестьяне, но и представители других классов). В-третьих, поражение в Крымской войне, которое показало, что в таких условиях Россия не может дать достойный отпор врагу. Значение отмены крепостного права: Освобождение крестьян привело к постепенному восстановлению экономики, к свершению промышленного переворота, к установлению капитализма в стране. Также манифест 19 февраля освободил миллионы крестьян от крепостной зависимости. Они получали гражданские права, но вместе с тем, была и другая сторона медали. Крестьянам не хватало земли, они были задавлены налогами и выплатами, многие были по-прежнему зависимы от помещика (но теперь экономически). Аграрный вопрос еще сильнее обострился. В дальнейшем он станет причиной недовольства крестьян и присоединения их к революционерам. 28. Русская средневековая культура. Становление и развитие средневековой русской культуры неразрывно связано с формированием древнерусского государства. Таким образом, понятие "средневековая русская культура" включает в себя создание и накопление духовных и материальных ценностей в России IX - первой половины XVII вв.: с объединения князем Олегом всего пути "из варяг в греки" от Новгорода до Киева и образования мощного военно-политического союза восточно-славянских и неславянских племен до царствования Алексея Михайловича Романова, при котором укрепилась самодержавная Россия. Как в Западной Европе, так и на Руси средневековая культура сформировалась под влиянием христианского миропонимания и с предельной полнотой выразила его во всех своих главных феноменах. Самобытность Русского средневековья определяется тремя главными факторами: этническими, национальными особенностями развития древней (дохристианской) восточно-славянской культуры; своеобразием социально-политической истории Руси в древний и средневековый периоды, ее геополитическим положением между Востоком и Западом; принятием христианства из Византии. Русская культура XIV-XVII веков, хотя и не была чужда заимствованиям с Запада и Востока, в основном развивала собственные традиции предшествовавшего периода. История немало сделала, отыскивая аналоги таких эпохальных явлений Европы, как Возрождение и Реформация. Однако стоящая за такими поисками посылка, трактующая отсутствие данных феноменов как признак культурной отсталости, сомнительна. Русская средневековая культура в силу особенностей своего формирования была не просто региональным вариантом европейской культуры. Это была другая культура, основывающаяся на православии. Определяя основное содержание и направление историко-культурного процесса средневековой Руси, следует отметить, что культура уходила своими корнями в народное творчество и имела в нем главную питательную среду своего развития. Формирование русской культуры средневековья отразило свойственные этой эпохе особенности и противоречия. В историко-культурном процессе XII - XV веков выделяются два периода. Первый (с 1240 г. до сер. XIV в.) характеризуется заметным упадком во всех областях культуры (в связи с монголо-татарским завоеванием и одновременной экспансией со стороны немецких, датских, шведских, литовских и польских феодалов). Второй период (вторая половина XIV - XV века) отмечен подъемом национального самосознания, возрождением русской культуры. Именно Московскому княжеству было суждено, преодолевая феодальную раздробленность Руси, возглавить борьбу против Золотой Орды и к концу XV века завершить оба процесса созданием единого и независимого государства. В первое столетие после нашествия Батыя, русский народ направил свои усилия на восстановление разрушенного хозяйства и на сохранение уцелевших от гибели культурных ценностей. Особо важную роль в сохранении культурного наследия сыграли Новгород и Псков, а также другие западные города, не подвергшиеся погрому. Здесь не прерывалось развитие письменности, архитектуры и живописи. После исторической победы на Куликовом поле (1380 г) главенствующая роль Москвы в развитии русского искусства становится все более несомненной. В обстановке национального подъема искусство Руси переживает расцвет Предвозрождения. Москва становится художественным центром Руси. Необходимо отметить, что XIV век в странах Европы был веком Предвозрождения, временем стремительного сложения элементов национальных культур. Этот процесс захватил и Русь. Национальные элементы отдельных культур, возникнув почти одновременно по всей Европе, в России получают реальную опору в организации собственного национального Русского государства. Вот почему национальное своеобразие русской культуры XIV - XV веков выражено особенно отчетливо. В этот период крепнет единство русского языка. Русская литература строго подчинена единой системе государственного строительства. Русская архитектура все сильнее выражает национальное своеобразие. Распространение исторических знаний и интерес к родной истории вырастает до широчайших размеров. Русская культура XIV - XV веков тесно связана с культурой Западной Европы, Востока и Средиземноморья. Из Византии в русские земли поступали произведения искусства и литературы, приезжали византийские художники. На Руси дорого ценились византийские иконы и книги. Близость языка позволяла русским пользоваться болгарской и сербской литературой. С сербских и болгарских оригиналов были переписаны некоторые русские летописи XIV - XV веков. С Западной Европой Русь была связана при посредстве Новгорода и Пскова. В этих двух культурных центрах греко-славянские традиции успешно сочетались с западноевропейскими. Влияние Востока проявлялось главным образом в области прикладного искусства. В XIV - XV веках центрами летописания на Руси были крупные города - Новгород и Псков, Москва и Тверь, Ростов и Нижний Новгород, Рязань и Смоленск. Летописи стали служить своеобразным ориентиром в политической жизни городов, княжеств, а потом и Русского государства в целом. Следует отметить, что наряду с достоверными, объективными данными летописи отразили и местный сепаратизм, пристально возвеличивая одних деятелей, умалчивая о других и ниспровергая третьих. Тем не менее, они являются ценнейшими источниками по истории средневековой Руси. 29. Смутное время: его роль и место в русской истории. 1598-1613 гг. – период в истории России, названный Смутным временем. На рубеже 16-17 веков Россия переживала политический и социально-экономический кризис. Ливонская война и Татарское нашествие, а также опричнина Ивана Грозного способствовали усилению кризиса и росту недовольства. Это и послужило причиной начала смутного времени в России. Первый период смуты характеризуется борьбой за престол различных претендентов. После смерти Ивана Грозного к власти пришел его сын Федор, но он оказался неспособен править и фактически управлял брат жены царя -Борис Годунов. В конечном счете, его политика вызвала недовольство народных масс. Смута началась с появлением в Польше Лжедмитрия (в действительности Григорий Отрепьев), якобы чудесным образом выжившего сына Ивана Грозного. Он переманил на свою сторону значительную часть русского населения. В 1605 г. Лжедмитрия поддержали воеводы, а затем и Москва. И уже в июне он стал законным царем. Но он действовал слишком самостоятельно, чем вызвал недовольство бояр, также он поддерживал крепостничество, что вызвало протест крестьян. 17 мая 1606 г. был убит Лжедмитрий I и на престол вступил В.И. Шуйский, с условием ограничения власти. Таким образом, первый этап смуты был отмечен правлением Лжедмитрия I (1605 — 1606 гг.) Второй период смуты. В 1606 г. поднялось восстание, предводителем которого стал И.И. Болотников. В ряды ополчившихся входили люди из разных слоев общества: крестьяне, холопы, мелкие и средние феодалы, служилые, казаки и посадские люди. В битве под Москвой они потерпели поражение. В итоге Болотников был казнен. Но недовольство властью продолжалось. И вскоре появляется Лжедмитрий II. В январе 1608 г. его войско направилось к Москве. К июню Лжедмитрий II вошел в подмосковное село Тушино, где и обосновался. В России образовалось 2 столицы: бояре, купцы, чиновники работали на 2 фронта, иногда даже получали жалование от обоих царей. Шуйский заключил договор со Швецией и Речь Посполитая начала захватнические военные действия. Лжедмитрий II бежал в Калугу. Шуйский был подстрижен в монахи и увезен в Чудов монастырь. В России наступило междуцарствие – Семибоярщина (совет из 7-и бояр). Боярская дума пошла на сделку с польскими интервентами и 17 августа 1610 г. Москва присягнула польскому королю Владиславу. В конце 1610 г. был убит Лжедмитрий II, но борьба за престол на этом не окончилась. Итак, второй этап был отмечен восстанием И.И. Болотникова (1606 — 1607 гг.), царствование Василия Шуйского (1606 — 1610 гг.), появлением Лжедмитрия II, а также Семибоярщиной (1610 г.). Третий период смуты характеризуется борьбой с иноземными захватчиками. После смерти Лжедмитрия II русские объединились против поляков. Война приобрела национальный характер. В августе 1612 г. ополчение К. Минина и Д. Пожарского дошло до Москвы. И уже 26 октября польский гарнизон сдался. Москва была освобождена. Смутное время закончилось. 21 февраля 1613 г. Земский собор назначил царем Михаила Романова. Итоги смуты были удручающими: страна находилась в ужасном положении, казна разорена, торговля и ремесла в упадке. Последствия смуты для России выразились в ее отсталости по сравнению с европейскими странами. На восстановление хозяйства ушли десятки лет. Основные этапы оформления: В конце XV в. – первые шаги в государственном оформлении. В конце XVI в. – решающий шаг, но как временная мера. Соборное уложение 1649 г. – окончательное оформление. В ходе восстановления страны после “смуты” идет продолжение острой борьбы мелких и крупных феодалов за крестьян. Огромное количество челобитных от “служилой мелкоты”. Именно под их давлением принимается Соборное уложение 1649 г. , по которому переходы были запрещены. Розыск и возврат беглых и вывезенных не ограничивался никакими сроками. Крепостное право стало наследственным. Крестьяне потеряли право самостоятельно выступать в суде с исками. 30. Россия в XVII в. Вступление в Новое время. Новые явления в экономическом развитии России XVII в.: появились первые мануфактуры – крупное производство, основанное на ручном труде, но с использованием разделения труда; специализация районов на производстве определенных товаров (центральные области и Среднее Поволжье – хлеб, Поморье – лен, конопля, Сибирь – меха, Калуга – деревянная посуда и проч.); складывание единого всероссийского рынка – формирование тесных хозяйственных связей и товарообмена между отдельными частями страны; правительство начало проводить политику протекционизма. В 1653 г. принят Торговый устав, который уставил единую рублевую пошлину с ввозимого товара. В 1667 г. принят Новоторговый устав, который увеличил пошлину на иностранные товары. Алексей Михайлович (1645–1676) – прозван Тишайшим за тихий нрав и благочестие. Со временем правления Алексея Михайловичасвязаны: церковный раскол, Соборное Уложение, окончательное закрепощение крестьян, восстание под предводительством Степана Разина. Центральное и местное управление в XVII в. претерпело изменения, которые свидетельствовали о постепенном переходе к абсолютистской форме правления: царь по-прежнему правил вместе с Боярской Думой, значение которой постепенно падало. В Боярскую Думу входили представители 4-х думных чинов: бояре, окольничии, думные дворяне и думные дьяки; почти перестали собираться Земские соборы, последний из них был созван в 1653 г. по вопросу о принятии Малороссии в российское подданство. В январе 1654 г. состоялась Переяславская Рада, она постановила принять подданство украинцев русскому царю (присоединение Левобережной Украины к России); получили дальнейшее развитие приказы, выросло их число; главной опорой власти были бюрократия и армия; укрепились позиции центральной власти на местах: особую роль в местном управлении играли воеводы, назначенные из центра; основной административно-территориальной единицей России в XVII в. был уезд; в 1649 г. Земским Собором принят новый свод законов государства – Соборное Уложение. Оно юридически оформило крепостное право, введя бессрочный срок сыска беглых крестьян, штраф за укрывательство беглых, потомственное закрепление крестьян к земле; началась реорганизация русского войска: с 1630 г. появилисьполки нового строя – солдатские, рейтарские, драгунские из русских наемных солдат под командованием офицеров – иностранных наемников; но дворянское ополчение продолжало оставаться главной военной силой; усилилось подчинение церкви государству: был создан Монастырский приказ для суда над духовенством и зависимыми от него людьми. В середине XVII в. патриарх Никон провел церковную реформу, цель которой – укрепление церкви. Нововведения Никона – троеперстное (а не двуперстное) сложение руки для крестного знамения, тройная (а не сугубая) аллилуйя, хождение при освящении церкви и при крещении против солнца (а не полосонь), исключение из Символа веры и некоторых молитв слов, которых не было в греческих подлинниках, слишком «плотский» стиль иконописания. Реформа привела к церковному расколу, появилась церковная оппозиция (старообрядчество) во главе с Аввакумом, которое в XVII в. приняло социальную окраску. Бунташный век – название XVII в., в котором произошли крупные народные выступления: 1648 г. – соляной бунт, 1662 г. –медный бунт, 1667–1671 гг. – восстание казаков и крестьян (крестьянская война) под предводительством Степана Разина. 1654 г. при Аптекарском приказе в Москве было открыто первое светское специальное учебное заведение – «Школа русских лекарей». Трое его сыновей Алексея Михайловича (Федор, Иван, Петр) стали царями, а дочь Софья – регентшей при малолетних братьях. Федор Алексеевич (1676–1682) – провел следующие социально-экономические и политические мероприятия: реформа податной системы: с 1679 г. начался переход к подворному обложению; отмена местничества (1682 г.) – системы распределения служебных мест среди феодалов с учетом происхождения и служебного положения предков. После смерти Алексея Михайловича развернулась борьба аристократии (Милославские) и незнатного дворянства (Нарышкины) за претендента на престол. Милославские выступали за Ивана, Нарышкины – Петра. Май 1682 г. – стрелецкое восстание в Москве, в результате которого провозглашено совместное царствование Ивана V и Петра I при регентстве царевны Софьи. Софья оставалась фактической правительницей до августа 1689 г., когда она потерпела поражение в борьбе с Петром и была заключена в Новодевичий монастырь. Таким образом, последствиями перерастания сословно-представительной монархии в абсолютную Россию в конце XVII в. стали массовые репрессии по отношению к боярству. 31. Крестьянские восстания и войны в России в XVII-XVIII в. Восстание под предводительством Ивана Болотникова (1606-1607 гг.). Холопство было неоднородным социальным слоем. Верхи холопов, приближенные к своим владельцам, занимали достаточно высокое положение. Не случайно многие провинциальные дворяне охотно меняли свой статус на холопий. И. Болотников, по-видимому, принадлежал к их числу. Он был военным холопом А. Телятевского и, скорее всего дворянином по своему происхождению. Впрочем, не следует придавать этому слишком большого значения: социальная направленность взглядов человека определялась не одним только происхождением. «Дворянством» Болотникова можно объяснить его военные дарования и качества бывалого воина. Есть известия о пребывании Болотникова в крымском и турецком плену, гребцом на галере, захваченной «немцами». Существует предположение, что, возвращаясь из плена через Италию, Германию, Речь Посполитую, Болотников успел повоевать на стороне австрийского императора предводителем наемного казацкого отряда против турок. В противном случае трудно объяснить, почему именно он получил полномочия «большого воеводы» от человека, выдававшего себя за царя Дмитрия. Восставшие, собравшиеся под знаменем «царя Дмитрия Ивановича», представляли собой сложный конгломерат сил. Здесь были не только выходцы из низов, но и служилые люди по прибору и отечеству. Едины они были в своем неприятии новоизбранного царя, различны в своих социальных устремлениях. После успешной битвы под Кромами в августе 1606 г. восставшие заняли Елец, Тулу, Калугу, Каширу и к концу года подступили к Москве. Сил для полной блокады столицы не хватало, и это дало возможность Шуйскому мобилизовать все свои ресурсы. К этому времени в стане восставших произошел раскол и отряды Ляпунова (ноябрь) и Пашкова (начало декабря) перешли на сторону Шуйского. Сражение под Москвой 2 декабря 1606 года окончилось поражением Болотникова. Последний после ряда сражений отступил к Туле, под защиту каменных стен города. Сам В.Шуйский выступил против восставших и в июне 1607г. подошел к Туле. Несколько месяцев царские войска безуспешно пытались взять город, пока не перегородили реку Упу и не затопили крепость. Противники Шуйского, положившись на его милостивое слово, отворили ворота. Однако царь не упустил возможности расправиться с вождями движения. Достаточно сложно дать оценку характера восстания Болотникова. Представляется односторонним взгляд на движение исключительно как на высший этап крестьянской войны. Однако это взгляд существует, и сторонники этого взгляда дают следующие оценки первой Крестьянской войны. Соляной бунт. В 1648 году произошло народное восстание в Москве, получившее название «Соляной Бунт». Соляной бунт в Москве стал реакцией народа на внутреннюю политику правительства боярина Бориса Морозова. При Борисе Морозове в России возросла коррупция, получило развитие самоуправство и значительно выросли налоги. Росло недовольство в разных слоях русского общество. Борис Морозов, желая хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию, решает заменить некоторые прямые налоги на косвенные. В 1645 году, товары, имевшие наибольшее значение в быту, были обложены пошлинами. В списке товаров, которые теперь облагаются пошлиной, была и соль. Пуд соли подорожал с пяти копеек до пуда, её потребление резко сократилось. Соль сразу превратилась из товара первой необходимости в товар «не для всех». Многие, несмотря на нужду в соли, просто не могли позволить себе её купить. Соль в то время была консервантом. Сокращение употребления соли, привело к сокращению срока годности многих продуктов. От этой соляной пошлины пострадали в первую очередь купцы и крестьяне. В 1647 году пошлина на соль была отменена, в связи с нарастающим недовольством населения. В связи с отменой соляного налога, в казне образовались «дыры», которые закрывали путем взыскания отмененных прямых налогов. 1 июня 1648 года Алексей Михайлович Романов возвращался с богомолья из Троицко – Сергиево монастыря. Большая толпа остановила кареты, и стала подавать царю челобитные на Бориса Морозова и других влиятельных чиновников, про которых ходила дурная молва. Алексей Михайлович выслушал народ и поехал дальше. Толпа не найдя понимания у царя, попробовал обратиться к царице, но царская охрана разогнала челобитчиков. В царскую свиту из толпы летели камни, 16 человек было арестовано. 2 июня 1648 года Алексей Михайлович участвовал в крестном ходе. Несмотря на торжество, группа активных людей окружила царя и попросила его освободить их товарищей. Алексей Михайлович потребовал от Бориса Морозова разъяснений. Выслушав, царь пообещал народу разобраться, но после молебна. Алексей Михайлович отправил делегацию из нескольких чиновников на переговоры, но некоторые из них повели себя неуважительно по отношению к народу, за что и познали его гнев. Участники соляного бунта подожгли белый город, Китай – город, громили дворы наиболее ненавистных бояр. Был убит инициатор соляного налога Назарий Чистой. Петра Траханиотова, шурина Морозова, постигла такая же участь. Боярин Борис Морозов был отстранен от власти и отправлен в ссылку. Народные волнения продолжались до февраля 1649 года в Козлове, Курске, Соли Вычегодской, и других русских городах. Итогом бунта стал созыв Земского Собора, отмена взыскания налоговых недоимок. Народ добился своего. Медный бунт. Медный бунт произошел в Москве, 25 июля 1662 года. Причиной медного бунта послужило следующие обстоятельства. Россия вела затяжную войну с Речью Посполитой за присоединение Украины. Любая война требует огромных средств для содержания армии. Денег у государства катастрофически не хватало. Тогда было решено ввести в оборот медные деньги. Случилось это в 1655 году. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, чеканили монеты на 10 рублей. Массу медных денег сразу вбросили в обиход, что повлекло за собой недоверие населения к ним, инфляцию. Стоит отметить, что налоги в государственную казну собирались серебряными деньгами, а расплачивались медью. Так же медные деньги легко было подделать. К 1662 году рыночная цена медных денег упала аж в 15 раз, стоимость товаров сильно возросла. Положение ухудшалось с каждым днем. Крестьяне не возили свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего не стоящую медь. В городах стала процветать нищета и голод. Медный бунт готовился заранее, по всей Москве появились прокламации, в которых многие бояре и купцы были обвинены в сговоре с Речью Посполитой, разорению страны и предательстве. Так же в прокламации были требования снизить налоги на соль, отменить медные деньги. Показательно, что недовольство народа вызвали почти те же самые люди, что и при соляном бунте. Толпа разделилась на две части. Одна, в размере 5 тысяч человек, двинулась к царю Алексею Михайловичу в Коломенское, вторая громила дворы ненавистных вельмож. Алексея Михайловича бунтовщики застали за молебном. Говорить с народом пошли бояре, но они не смогли утихомирить толпы. Пришлось идти самому Алексею Михайловичу. Люди били челом перед царем, требовали изменить сложившуюся ситуацию. Понимая, что толпу нельзя утихомирить, Алексей Михайлович говорил «тихим обычаем», уговаривал бунтовщиков потерпеть. Люди хватали царя за платье, и говорили «Чему верить?». Царю даже пришлось ударить по рукам с одним из бунтовщиков. Только после этого народ стал расходиться. Народ уходил из Коломенского, но по пути встретил вторую часть толпы, которая шла туда, откуда уходила первая. Объединенная, недовольная, 10 тысячная толпа народа повернула обратно в Коломенское. Восставшие вели себя еще более дерзко и решительно, требую бояр для убиения. Тем временем, к Коломенскому подоспели верные, Алексею Михайловичу, стрелецкие полки и разогнали толпу. Репрессиям подверглось около 7 тысяч человек. Кого-то били, кого-то отправляли в ссылку, а кому то выжигали клеймо с буквой «Б» - бунтовщик. В медном бунте участвовали только люди из низших слоев общества – мясники, ремесленники, крестьяне. Итогом медного бунта стала постепенная отмена медной монеты. В 1663 году медны дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась печатка серебряных денег. Медные деньги были полностью изъяты из обращения и переплавлены в другие нужные предметы из меди. Восстание под предводительством Степана Разина. Кульминацией социальных выступлений в XVII веке стало восстание казаков и крестьян под предводительством С.Т.Разина. Движение это зародилось в станицах донского казачества. Донская вольница всегда привлекала беглых из южных и центральных областей Российского государства. Здесь они были защищены действием неписаного закона «с Дона выдачи нет». Правительство, нуждаясь в услугах казаков для обороны южных границ, платило им жалованье и мирилось с существовавшим там самоуправлением. Степан Тимофеевич Разин, уроженец станицы Зимовейской, принадлежал к домовитому казачеству - пользовался большим авторитетом. В 1667г. он возглавил отряд в тысячу человек, который отправлялся в поход «за зипунами» (на Волгу, а затем на р.Яик, где с боем занял Яицкий городок). Летом 1668г. уже почти 20-тысячное разинское войско успешно действовало во владениях Персии (Ирана) на Каспийском побережье. Захваченные ценности разинцы обменивали на русских пленных, пополнявших их ряды. На следующий 1669г., летом казаки разгромили у Свиного острова (южнее Баку) флот, снаряженный против них персидским шахом. Это сильно осложнило русско-иранские отношения и обострило позицию правительства к казакам. В октябре 1669г. Разин через Астрахань вернулся на Дон, где был встречен с триумфом. Окрыленный удачей, он занялся подготовкой нового похода, на этот раз «за доброго царя» против «изменников бояр». Очередной поход казаков по Волге на север превратился в крестьянскую смуту. Военным ядром оставались казаки, а с притоком в состав отряда огромного количества беглых крестьян, народов Поволжья - мордвы, татар, чувашей - социальная направленность движения резко изменилась. В мае 1670 г. 7-тысячный отряд С.Т.Разина овладел городом Царицыном, в то же время были разгромлены посланные из Москвы и Астрахани отряды стрельцов. Утвердив в Астрахани казачье управление, Разин двинулся на север - Саратов и Самара добровольно перешли на его сторону. С. Разин обратился к населению Поволжья с «прелестными» (от слова: прельщать, призывать) письмами в которых, призывал примкнуть к восстанию и изводить изменников, т. е. бояр, дворян, воевод, приказных людей. Восстание охватило огромную территорию, на которой действовали многочисленные отряды во главе с атаманами М. Осиповым, М. Харитоновым, В. Федоровым, монахиней Алёной и др. В сентябре войско Разина подступило к Симбирску, и месяц упорно осаждало его. Напуганное правительство объявило мобилизацию - в августе 1679 г. 60-тысячное войско направилось в Среднее Поволжье. В начале октября правительственный отряд под началом Ю. Барятинского нанес поражение основным силам Разина и присоединился к симбирскому гарнизону под началом воеводы И. Милославского. Разин с небольшим отрядом ушел на Дон, где надеялся набрать новое войско, но был предан верхушкой казачества и выдан правительству. 4 июня 1671г. он был доставлен в Москву и два дня спустя казнен на Красной площади. В ноябре 1671г. пала Астрахань - последний оплот восставших. Участники восстания подверглись жестоким репрессиям. Крестьянская война под предводительством Пугачева. Вторую половину XVIII в. отличает резкое повышение социальной активности трудового населения: владельческих, монастырских и приписных крестьян, работных людей мануфактур, пародов Поволжья, Башкирии, яицких казаков. Своего апогея она достигла в крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева. На Яике, где в сентябре 1773г. появился самозванец, выдававший себя за Петра III, сложились благоприятные условия, чтобы его призывы нашли отклик сначала у казачества, а затем и у крестьян, работных людей, башкир и народов Поволжья. Царское правительство на Яике, как и всюду, где оно переставало нуждаться в услугах казачества для обороны пограничной территории, начало проводить политику ограничения его привилегий: еще в 40-х гг. была отменена выборность войсковых атаманов, казаки стали привлекаться на службу вдали от родных мест. Ущемлялись и хозяйственные интересы казаков - в устье р. Яик правительство соорудило учуги (заграждения), препятствовавшие продвижению рыбы из каспийского моря в верховья реки. Ущемление привилегий вызвало разделение казачества на два лагеря. Так называемая «послушная» сторона готова была ради сохранения части привилегий согласиться с утратой прежних вольностей. Основная масса составляла «непослушную сторону», постоянно посылавшую ходоков к императрице с жалобами на притеснения «послушных» казаков, в чьих руках находились все командные должности. В январе 1772 года «непослушные» казаки отправились с хоругвями и иконами к прибывшему в Яицкий городок царскому генералу с просьбой сместить войскового атамана и старшин. Генерал велел стрелять по мирному шествию. Казаки ответили восстанием, для подавления которого правительство направило корпус войск. После событий 13 января был запрещен казачий крут и ликвидирована войсковая канцелярия, управление казаками осуществлял назначенный комендант, подчинявшийся оренбургскому губернатору. В это время появился Пугачев. Никто из его предшественников-самозванцев не обладал качествами вождя, способного повести за собою массы обездоленных. Успеху Пугачева, кроме того, способствовала благоприятная обстановка и те люди, к которым он обратился за помощью для восстановления своих якобы попранных прав: на Яике не утихало возбуждение от недавнего восстания и ответных мер правительства; казаки владели оружием и представляли наиболее организованную в военном отношении часть населения России. 32. Церковный раскол в XVII в. и его последствия. Церковный раскол был одним из основных событий для России семнадцатого века. Данный процесс довольно серьёзно повлиял на будущее формирование мировоззрение русского общества. В качестве основной причины церковного раскола исследователи называют политическую ситуацию, которая сложилась в семнадцатом веке. А сами разногласия церковного характера относят ко второстепенным. Царь Михаил, являющийся основателем династии Романовых и его сын Алексей Михайлович стремились восстановить государство, подвергшееся разорению в так называемое Смутное время. Благодаря им укреплялась государственная власть, восстанавливалась внешняя торговля и появлялись первые мануфактуры. В данный период происходит также законодательное оформление крепостного права. Невзирая на то, что в начале правления Романовы вели довольно осторожную политику, в планах царя Алексея входило народов, проживающих на Балканах и на территории Восточной Европы. По утверждениям историков, именно это создало барьер между царём и патриархом. К примеру, в России по традиции было принято креститься двумя перстами, а большинство других православных народов крестилось тремя, согласно греческим нововведениям. Было лишь два выхода: навязать остальным собственные традиции или подчиниться канону. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович пошли по первому пути. Общая идеология была нужна в силу идущей в то время централизации власти, а также концепции Третьего Рима. Это и стало предпосылкой к внедрению реформы, расколовшей российский народ на долгое время. Огромное количество разночтений, различные трактовки обрядов – всё это нужно было привести к единообразию. Необходимо также отметить, что о такой необходимости говорили и светские власти. Церковный раскол тесно связан с именем патриарха Никона, который обладал большим умом и любовью к богатствам и власти. Церковная реформа от 1652 года стала началом раскола в церкви. Все изложенные изменения были полностью одобрены на соборе 1654 года, но слишком резкий переход повлёк за собой много его противников. Вскоре Никон попадает в опалу, но сохраняет за собой все почести и богатства. В 1666 году с него снимают клобук, после чего его ссылают на Белое озеро в монастырь. Этот же собор ещё раз одобряет все нововведения.  |