|

|

самастоятельная работа 8 (1). Самостоятельная работа 8 Назовите органы, образующие пищеварительную функциональную систему

Вопросы для повторения

51. http://stud24.ru/medicine/vestibulyarnyj-apparat/106910-315689-page1.html

-Здесь под заголовком «Перефирический отдел вестибулярного анализатора» написана реакция на наклоны.(со слов «повороты и наклоны головы…))

*В самом начале этого текста под заголовком «Вестибулярный анализатор» написано про прямолинейные перемещения и реакцию на них.(со слов «в начале прямолинейного движения отолитовые кристаллы…и т.д))

52.*Вестибулярный анализатор – один из важнейших компонентов системы ориентации человека в пространстве и организации движений. Это нейродинамическая система, осуществляющая восприятие и анализ информации о положении и движении тела в пространстве.

Вестибулярный анализатор имеет важное значение в регуляции положения тела в пространстве и его движений. Периферическая часть вестибулярного анализатора размещается во внутреннем ухе и состоит из преддверия и трех полукружных каналов, внутри которых находится заполненная эндолимфой полость.

Возрастные особенности:

Раннее морфологическое созревание вестибулярного анализатора обеспечивает появление уже на 4-м месяце внутриутробного развития различных рефлекторных реакций с вестибулярного аппарата. Они проявляются в изменении тонуса мышц, в сокращении мышц конечностей, шеи, туловища, мышц глазных яблок.

У грудных детей можно наблюдать целый ряд рефлексов с вестибулярного аппарата: разведение рук и растопыривание пальцев при сотрясении кроватки, условные рефлексы на положение матери для кормления грудью, положительный условный рефлекс на покачивание. На 2—3-м месяце ребенок дифференцирует вестибулярные раздражения, определяя, например, направление качания.

Многие вестибулярные рефлексы (разведение рук при встряхивании) наблюдаются только в первые месяцы жизни. Показано, что возбудимость вестибулярного анализатора уменьшается с увеличением возраста детей. Высокая возбудимость вестибулярного анализатора во внутриутробном периоде развития объясняется влиянием, которое он оказывает на развитие нервной системы. Предполагают, что раннее морфологическое и функциональное созревание вестибулярного анализатора имеет большое значение, способствуя развитию связанных с ним нейронов спинного и головного мозга. Импульсы, идущие по нервным волокнам от вестибулярных рецепторов к соответствующим нейронам продолговатого мозга, вызывают освобождение в конечных разветвлениях этих волокон специфических химических веществ. Последние способствуют созреванию нейронов вестибулярных ядер продолговатого мозга и миелинизации их аксонов, направляющихся к мотонейронам спинного мозга, нейронам мозжечка и ядер глазодвигательного нерва. Созревание этих нейронов также направляется химическим веществом, выделяемым в конечных разветвлениях аксонов нейронов вестибулярных ядер продолговатого мозга.

53.Обоняние - филогенетически один из самых древних органов чувств.

Как известно, в верхней части носовой полости, так называемой обонятельной щели, располагается обонятельная область. Пространством, ограничивающим эту область, является перегородка, верхние и средние раковины и решетчатая пластинка. Слизистая оболочка, покрывающая эту область, отличается от остальной слизистой оболочки носовой полости коричневыми пятнами, получающими свою окраску от пигмента, заключенного в обонятельных клетках: означенные пятна или островки в общем занимают 250 мм2 площади и имеют неправильную форму. Точного определения площади распространения обонятельной части слизистой носа, содержащей пигмент, нет; эта площадь различна у отдельных индивидуумов, занимая то часть верхней носовой раковины и носовой перегородки, то переходя на среднюю носовую раковину. Обонятельный пигмент аналогичен, по-видимому, пигменту сетчатки и исчезновение его ведет за собой потерю обоняния, что наблюдается у стариков, у людей с заболеванием самого эпителия обонятельной щели.

Обонятельный эпителий состоит из трех сортов клеток:

1) собственно обонятельные клетки;

2) цилиндрические обонятельные клетки;

3) маленькие базальные клетки.

Чувствительные клетки обонятельного эпителия биполярны. Один свободный конец такой клетки обращен в обонятельную полость и имеет на конце волоски, которые в общей совокупности образуют бахромчатую ткань, носящую название пограничная обонятельная перегородка.

Но отличие от других рецепторов обонятельные клетки, так же как и клетки сетчатки, являются участками центральной нервной системы, вынесенными на периферию. Отросток обонятельной клетки выдается через отверстие в пограничной обонятельной перегородке и здесь расширяется в пузырек, от которого отходят реснички. Эти реснитчатые обонятельные пузырьки и есть истинные рецепторы обонятельного чувства. Эмбриологически они происходят от центросом и окружающих их центросфер.

Обонятельные пузырьки погружены в полужидкую наружную оболочку, выделяемую поддерживающими клетками (membrana limitans). Другой конец чувствительной клетки направляется в черепную полость и, соединяясь с другими такими же отростками чувствительных клеток, образует обонятельные волокна. Эти последние, пройдя через решетчатую пластинку в полость черепа, погружаются в обонятельную луковицу.

Обонятельные волокна идут в сопровождении волокон тройничного нерва. Погрузившись в обонятельную луковицу, волокна чувствительных клеток древовидно разветвляются и, переплетаясь с такими же разветвлениями митральных клеток, образуют обонятельные клубочки. Обонятельные клубочки, так называемые гломерулы, представляют сферические частицы, сидящие на слое обонятельных волокон. Эти сферические образования по существу представляют клубочек перепутавшихся неразделимых двух пучков волокон, идущих один к другому. Один из этих пучков - восходящий, является разветвившимся в букет цилиндрическим отростком биполярной клетки обонятельного эпителия; идущий ему навстречу нисходящий пучок - также разветвившийся протоплазматический основной отросток митральной клетки. У человека каждый клубочек получает разветвление только одной митральной клетки и цилиндрических отростков многих биполярных клеток обонятельного эпителия.

54.Возрастные особенности обонятельного анализатора

Периферический отдел обонятельного анализатора начинает формироваться на 2-м месяце внутриутробного развития, а к 8 месяцам он уже полностью структурно оформлен.

С первых дней рождения ребенка проявляются его реакции на запах (возникновение различных мимических движений, общих движений тела, изменений работы сердца, частоты дыхания). Обоняние является важным компонентом формирования межмодального взаимодействия в выделении ребенком матери в первые дни и недели жизни, а также ряда пищевых условных рефлексов. С возрастом увеличивается способность обонятельного анализатора к дифференцировке запахов, прочность и тонкость дифференцировки возрастает на 4-м месяце, однако у детей в 5–6 лет она остается более низкой, чем у взрослых. В пожилом возрасте порог различения запахов повышается, соответственно снижается острота обоняния. Систематические упражнения значительно обостряют обоняние; воспаление слизистой оболочки носа и курение – снижают.

55.Строение вкусового анализатора

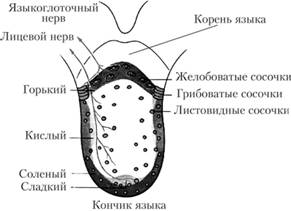

Периферический отдел вкусового анализатора представлен вкусовыми луковицами круглой или овальной формы, которые расположены главным образом в сосочках языка. Различают сосочки желобоватые, листовидные и грибовидные (рис. 12.12, 12.13). В меньшем количестве вкусовые луковицы встречаются на мягком небе и задней стенке глотки.

Р ис. 12.12. Расположение вкусовых сосочков на языке ис. 12.12. Расположение вкусовых сосочков на языке

Рис. 12.13. Периферический отдел вкусового анализатора:

А – сосочки языка: 1 – листовидный; 2 – грибовидный; 3 – желобоватый; Б – вкусовые клетки и опорные элементы: 1 – вкусовая пора; 2 – опорная клетка; 3 – рецепторная клетка; 4 – нервные волокна

Вкусовая луковица имеет овальную форму и состоит из опорных и рецепторных вкусовых клеток. Рецепторные вкусовые клетки усеяны на своем конце микроворсинками, которые называют еще вкусовыми волосками (рис. 12.13). Длина ворсинок – около 2 мкм, диаметр – около 0,2 мкм. Они выходят на поверхность языка через вкусовые поры.

На вкусовой клетке имеется большое число синапсов, которые образуют волокна барабанной струны и языкоглоточного нерва. Волокна барабанной струны (ветвь язычного нерва) подходят ко всем грибовидным сосочкам, а волокна языкоглоточного нерва – к желобоватым и листовидным. Корковый конец вкусового анализатора находится в гиппокампе, парагиппокамповой извилине и в нижней части заднецентральной извилины.

Вкусовые клетки непрерывно делятся и непрерывно гибнут. Особенно быстро происходит замещение клеток, расположенных в передней части языка, где они лежат более поверхностно. Замена клеток вкусовой почки сопровождается образованием новых синаптических структур.

56.

Возрастные особенности вкусового анализатора

Периферическая часть вкусового анализатора начинает формироваться на 3-м месяце внутриутробной жизни. К моменту рождения она уже полностью сформирована, и в постнатальном периоде в основном меняется лишь характер распределения рецепторов. В первые годы жизни у детей большинство рецепторов распределяется преимущественно на спинке языка, а в последующие – по краям его. У новорожденных детей отмечается безусловно-рефлекторная реакция на все основные виды вкусовых веществ. Так, при действии сладких веществ возникают сосательные и мимические движения, характерные для положительных эмоций. Горькие, соленые и кислые вещества вызывают закрывание глаз, сморщивание лица. Чувствительность вкусового анализатора у детей меньше, чем у взрослых, это проявляется в большем пороге раздражения вкусовых рецепторов и большей величине латентного периода возникновения реакции на вкусовой раздражитель. К 6 годам устанавливаются свойственные взрослым пороги раздражения, к 10 годам длительность латентного периода становится такой же, как и у взрослых.

В конце 2-го месяца вырабатываются дифференцировки вкусовых раздражителей, становится возможной выработка условных рефлексов на действие вкусовых раздражителей, к 4 месяцам достаточно высока различительная способность вкуса. С 2 до 6 лет вкусовая чувствительность возрастает, у школьников она приближается к взрослой, к старости уменьшается. При правильном рационе питания вкус тренируется и улучшается, а нарушения питания и болезни у детей снижают и изменяют вкусовые ощущения.

57. Соматосенсорная система предназначена для анализа механических, химических и температурных воздействий окружающей среды на кожные и слизистые покровы организма.

Этой системой осуществляется три вида рецепции – тактильная (отражает воздействие различных механических стимулов, вызывающих чувство прикосновения, давления или вибрации), температурная (отражает температуру окружающей среды) и болевая, или ноцицептивная (сигнализирует о возможности повреждения организма).

Соматосенсорная система также осуществляет контроль пространственного положения частей тела между собой. Необходима для выполнения сложных движений, управляемых корой головного мозга. Проявлением деятельности соматосенсорной системы является так называемое «мышечное чувство».

Отличается от других сенсорных систем:

58.*

На 8-й неделе внутриутробного развития в коже выявляются пучки безмиелиновых нервных волокон, которые свободно в ней оканчиваются. На 3-м месяце развития появляются рецепторы типа пластинчатых телец. В разных участках кожи нервные элементы появляются неодновременно: раньше всего в коже губ, затем в подушечках пальцев руки и ноги, затем в коже лба, щеки, носа. В коже шеи, груди, соска, плеча, предплечья, подмышечной впадины формирование рецепторов происходит одновременно. Раннее развитие рецепторных образований в коже губ обеспечивает возникновение сосательного акта при действии тактильных раздражений. На 6-м месяце развития сосательный рефлекс является доминирующим по отношению к различным осуществляемым в это время движениям плода. Он влечет за собой возникновение различных мимических движений.

У новорожденного кожа обильно снабжена рецепторными образованиями, и характер их распределения по ее поверхности такой же, как у взрослого человека. Вместе с тем в постнатальном онтогенезе продолжается их количественное и качественное развитие. Очень интенсивное увеличение инкапсулированных рецепторов происходит в первые годы после рождения. При этом особенно сильно увеличивается их число в участках, подвергающихся давлению. Так, с началом акта ходьбы растет число рецепторов на подошвенной поверхности ноги. На ладонной поверхности кисти и пальцев рук увеличивается число полиаксонных рецепторов, которые характеризуются тем, что в одну колбу врастает много волокон. В этом случае одно рецепторное образование передает информацию в центральную нервную систему по многим афферентным путям и, следовательно, имеет большую область представительства в коре. Отсюда понятно увеличение в онтогенезе числа подобных рецепторов в коже ладонной поверхности кисти: с возрастом все большее значение в жизни человека приобретает рука. Поэтому возрастает роль ее рецепторных образований в анализе и оценке предметов окружающего мира, в оценке осуществляемых движений. Увеличение числа рецепторов кожи может быть и у взрослого человека, например у людей после потери зрения. На протяжении первого года постнатального развития происходят довольно интенсивные качественные преобразования кожных рецепторов. Лишь к концу первого года все рецепторные образования кожи становятся очень сходными с таковыми у взрослых. В этом же возрасте обнаруживаются типичные тельца Мейснера, которые у новорожденных лишь отдаленно напоминают их по своей структуре.

Морфологическое созревание коркового отдела кожного анализатора. Корковый отдел кожного анализатора начинает формироваться на 22-й неделе внутриутробного развития, и созревание его продолжается в постнатальном онтогенезе на протяжении нескольких лет. При этом происходит разделение ее на слои, изменения в расположении клеточных элементов, увеличиваются и дифференцируются клетки, уменьшается плотность их расположения. В постцентральной области созревание коры по формированию слоев и расположению в них клеточных элементов заканчивается к 1—2 годам жизни, а в верхней теменной области - к 1—4 годам. Однако до 7-летнего возраста продолжается увеличение площади соответствующих полей, ее расширение, увеличение размеров клеток. Рефлекторные реакции в ответ на тактильные раздражения впервые появляются на 8-й неделе внутриутробного развития. Сначала появляется реакция при раздражении области рта, затем последовательно по мере увеличения возраста возникают рефлекторные реакции с остальных участков кожной поверхности головы, затем ладоней рук, подошв ног, и к моменту рождения вся кожная поверхность приобретает чувствительность. У новорожденных пороги раздражения различных участков кожи неодинаковы, причем наибольшей чувствительностью отличаются те же области кожной поверхности, что и у взрослого.

Все рефлекторные реакции, возникающие при тактильных раздражениях, отличаются сначала обобщенным, генерализованным характером. Локальные реакции появляются лишь с 1 —1,5 месяцев сначала с кожи головы, а затем с других ее участков. Условные рефлексы на тактильные раздражения начинают вырабатываться на первом месяце жизни, они образуются в этом возрасте после очень большого числа сочетаний и отличаются малой прочностью. Более прочные условные рефлексы возникают на 2—3-м месяце. Дифференцировочное торможение оказывается возможным выработать лишь с 3-го месяца жизни.

Болевые реакции при раздражении кожи возникают еще в период внутриутробного развития и сразу же после рождения ребенка оказываются отчетливо выраженными. Чувствительность к болевым раздражениям с возрастом увеличивается. У новорожденного ребенка действие температурных раздражителей (как тепловых, так и холодовых) вызывает безусловно-рефлекторные реакции, проявляющиеся в общем двигательном беспокойстве, крике, задержке дыхания. Сначала реакции очень обобщенные, в их осуществлении принимает участие все тело ребенка. С возрастом реакции становятся более локальными. Чувствительность к действию температурных раздражений с возрастом увеличивается. Скрытый период действия раздражителя у взрослых почти в 10 раз меньше, чем у новорожденных.

Двигательная сенсорная система (называемая также проприоцептивной или суставно-мышечной чувствительностью) связана с деятельностью различных звеньев двигательного аппарата. При сохранении какого-либо положения тела и при движениях этот анализатор осуществляет обратные связи, информируя центральную нервную систему о степени сокращения мышц, о натяжении сухожилий и связок, о положении суставов. Импульсация, поступающая через двигательный анализатор, необходима также для поддержания тонуса мышц. При перерыве чувствительных путей двигательной сенсорной системы (проприоцептивной чувствительности) в соответствующих мышцах исчезает тонус.

При движениях отсутствие обратных связей через двигательную сенсорную систему резко нарушает координацию движений. Механорецепторы двигательной сенсорной системы (проприорецепторы, т. е. собственные рецепторы двигательного аппарата) расположены в мышцах, сухожилиях и суставно-связочном аппарате.

Рецепторы первого и второго типов возбуждаются при сокращении мышцы, рецепторы же третьего типа (расположенные в интрафузальных веретенах) — преимущественно при расслаблении. Таким образом, поток афферентных импульсов поступает в центральную нервную систему при любом положении мышцы, т. е. обратные связи непрерывно сигнализируют о состоянии двигательного аппарата, о всех изменениях, даже самых тонких, возникающих в нем.

Формирование мышечных веретен начинается с 2,5—3 месяцев внутриутробного развития. У новорожденного мышечное веретено хорошо развито: оно содержит почти такое же, как у взрослых, число интрафузальных волокон (8—12), нервные волокна входят внутрь веретена, в 2-3 местах они покрыты тонкой миелиновой оболочкой. Однако развитие мышечных веретен не заканчивается к моменту рождения ребенка. После рождения происходит увеличение ветвлений нервных волокон, увеличение диаметра миелиновой оболочки, утолщение капсулы, увеличивается диаметр веретен. Сухожильные рецепторы Гольджи начинают формироваться к 3,5—4 месяцам внутриутробной жизни, и развитие их идет очень интенсивно. У новорожденного сухожильные рецепторы уже полностью структурно оформлены и их дальнейшее развитие заключается в основном в увеличении размеров, расширении сети разветвлений нервных волокон, дифференцировке ядер.

Созревание различных ядер двигательного анализатора в головном мозге происходит в последовательности, характерной для всех анализаторов: чем более филогенетически древним является тот или иной отдел мозга, тем в более ранние сроки заканчивается созревание его ядер.

*

Возрастные особенности. Кожно-мышечный анализатор развивается достаточно быстро: свободные нервные окончания в коже появляются очень рано – на 8-й неделе эмбрионального развития. Более сложные инкапсулированные рецепторы образуются с 3–4-х месяцев эмбриогенеза.

Проприорецепторы мышц и сухожилий развиваются также с 3,5-4–х месяцев эмбриональной жизни, и к моменту рождения они в основном сформированы. Но полностью как кожные, так и проприорецепторы развиваются к 7–14-ти годам.

Миелинизация проводящих путей наиболее активно идет с 8–9-ти месяцев эмбриогенеза до конца первого года жизни. Лишь с миелинизацией волокон этого анализатора становится возможна функция ходьбы.

Из всех видов кожно-мышечной чувствительности раньше всего начинает развиваться тактильная чувствительность: уже у 8-недельного плода регистрируются двигательные реакции на прикосновение к коже. К рождению степень тактильной чувствительности близка к таковой у взрослых, но повышается до 17–20-ти лет. Условные рефлексы на прикосновение вырабатываются с 2-х месяцев жизни.

Температурная чувствительность хорошо развита к моменту рождения, новорожденный реагирует на холодовые реакции гримасой неудовольствия, криком. Тепло действует успокаивающе. Но терморегуляция развита слабо, вследствие чего высок риск нарушения здоровья ребенка при его переохлаждении или перегревании.

Проприоцептивная чувствительность развивается медленнее, в 1,5–2 месяца младенец осуществляет лишь грубый анализ сигналов, о чем говорит малая точность движений: 80–140°, точность движений возрастает к 3-м месяцам жизни, когда появляются координированные движения рук.

Следует отметить, что, несмотря на то, что болевые реакции можно вызвать уже у плода, болевая чувствительность у ребенка остается ниже, чем у взрослых вплоть до 6–7-ми лет. Такая особенность повышает риск травматизации детей.

Можно заключить, что кожно-мышечная сенсорная система, достаточно хорошо развита и к моменту рождения. Эту особенность необходимо учитывать при воспитании ребенка: массаж, физические упражнения, воздушные и водные процедуры, вызывая раздражение кожных и проприорецепторов, создают мощный поток нервных импульсов, который через неспецифический путь активирует все области коры больших полушарий, обеспечивая условия для успешной выработки условных рефлексов и развития психической деятельности ребенка.

59.Слуховая сенсорная система начинает функционировать уже с момента рождения, но окончательное структурно-функциональное созревание ее, как и зрительной системы, происходит к 12 — 13 годам.У новорожденных при действии достаточно громких звуков наблюдаются безусловные реакции, которые проявляются во вздрагивании, закрывании глаз, изменении частоты пульса и дыхания, задержке сосательных движений (если во время кормления ребенка грудью включить громкую музыку, у хорошо слышащего малыша изменяется ритм сосания). Они осуществляются в основном ядрами нижних бугров четверохолмия (подкорковые отделы головного мозга), поскольку не закончено функциональное созревание слуховых центров в коре головного мозга.

Наружное ухо. Наружный слуховой проход у детей раннего возраста короче и уже, чем у взрослых, имеет щелевидную форму, образован только хрящевой тканью. По мере роста ребенка просвет приобретает овальную форму, окостенение его происходит к 12 — 13 годам. Барабанная перепонка у новорожденных толще, чем у взрослых, расположена почти горизонтально (у взрослых она образует с горизонтальной плоскостью угол 45 — 55 °, у детей первых месяцев жизни — 10 — 20°). С возрастом ее размеры увеличиваются незначительно, а положение приближается к положению взрослых к 12 — 13 годам.

Среднее ухо. У новорожденных стенки барабанной полости тонкие, особенно верхняя, отделяющая барабанную полость от полости черепа, В раннем возрасте в стенке имеются отверстия, в этих участках слизистая оболочка барабанной полости прилегает непосредственно к мозговой оболочке. Это представляет опасность перехода инфекции при воспалительных процессах в барабанной полости на мозговые оболочки, что вызывает их воспаление.

Барабанная полость и слуховая труба у новорожденных могут быть заполнены околоплодной жидкостью, что затрудняет колебания слуховых косточек. Поэтому в первые дни жизни дети могут плохо слышать и реагируют в основном на громкие звуки. Постепенно жидкость рассасывается, барабанная полость и слуховая труба заполняются воздухом, слуховая чувствительность повышается.

Слуховая труба у новорожденных и детей первых месяцев жизни короче и шире, чем у взрослых, расположена почти горизонтально, поэтому инфекция из верхних дыхательных путей при их воспалении быстрее проникает в среднее ухо, вызывая воспаление слизистой оболочки трубы и барабанной полости. Слуховая труба более интенсивно растет на втором году жизни, постепенно суживается ее просвет.

Слуховые косточки имеют размеры, близкие к размерам взрослого человека.

В конце 1-го, начале 2-го второго месяца жизни у ребенка вырабатываются условные рефлексы на звуковые раздражители. Многократное подкрепление какого-либо звукового сигнала (колокольчика, погремушки) кормлением вызывает сосательные движения в ответ на этот раздражитель.

В 2 — 3 месяца ребенок начинает дифференцировать разнородные звуки. Он реагирует на звук движением глаз, поворотом головы в сторону источника звука (если этих реакций не наблюдается, необходимо срочно обратиться к специалисту).

В 3 — 4 месяца ребенок дифференцирует однородные звуки, отличающиеся высотой тона. Дети этого возраста прислушиваются к звукам родного и чужого голоса (аукают, радуются), ищут источник звука глазами при перемещении его в разные стороны.

К 6 месяцам слуховая сенсорная система морфологически довольно хорошо развита, но созревание слуховых центров в коре головного мозга продолжается до 12 -13 лет.

К концу 1-го года ребенок различает элементы речи, интонации голоса

В течение 2-го и 3-го годов жизни в связи с формированием речи происходит дальнейшее развитие слуховой функции,заканчивается формирование речевого слуха, т. е ребенок на слух различает звуковой состав речи. Восприятие звуков речи тесно связано с развитием произносительной стороны речи.

Функциональное развитие слуховой сенсорной системы ускоряется при занятиях музыкой, пением, танцами. На прогулках с детьми родителям и педагогам нужно приучать детей прислушиваться к пению птиц, шорохам леса и другим звукам.

Слуховая чувствительность у детей к высокочастотным звукам выше, чем у взрослых, они воспринимают звуки с частотой до 32000 Гц.

60.2) Строение глаза.

Глаз имеет 3 оболочки:

а) наружная оболочка называется белочная или склера, которая впереди переходит в прозрачную роговицу;

б) средняя оболочка называется сосудистая, впереди она переходит в радужную, в центре радужной оболочки находится зрачок;

в) внутренняя оболочка называется сетчатка.

Сетчатка образована несколькими слоями различных клеток, среди которых светочувствительными являются только палочки и колбочки (зрительные рецепторы). Нервные волокна, отходящие от сетчатки, образуют зрительный нерв, который направляется в головной мозг.

В центре сетчатки находится жёлтое пятно – это место наибольшего скопления колбочек. Жёлтое пятно обеспечивает наиболее резкое изображение предмета.

Вблизи жёлтого пятна находится слепое пятно, здесь нет ни палочек ни колбочек, отсюда выходят волокна зрительного нерва.

Палочки, отвечающие за чёрно – белое изображение, расположены по периферии сетчатки.

*Строение органа зрения:

Вспомогательный аппарат:

Глазное яблоко

брови;

веки с ресницами,

слёзные железы

наружная (белочная) оболочка,

средняя (сосудистая) оболочка,

внутренняя (сетчатка) оболочка

много информации: https://studfiles.net/preview/6372176/page:2/

61.

|

|

|

Скачать 1.42 Mb.

Скачать 1.42 Mb.