ботаника. Самостоятельная работа Студента 20. 72 группы Сдал Азимов исломжон Принял Махмудов Валижон Махмудович 2021г

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

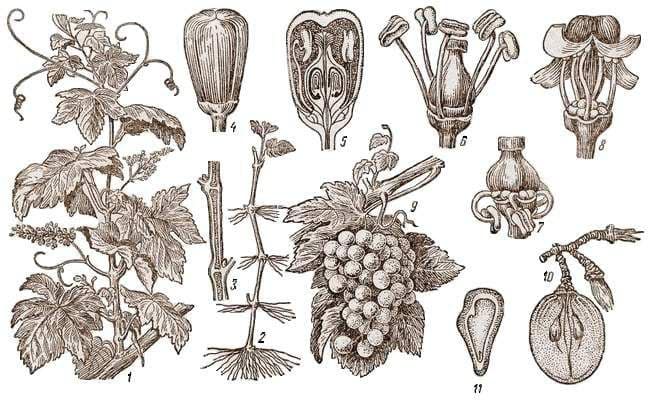

Семейство Лютиковые объединяет 50 родов и около 2100 видов, распространенных на всех континентах, за исключением Антарктиды. Большинство из них ядовиты. Ядовитость обусловлена наличием во всех частях растений алкалоидов. Многие лютиковые являются распространенными декоративными растениями (пионы, ломоносы, акониты, живокости, анемоны), и используются также как лекарственные. В Приморье встречается замечательное растение Клопогон даурский (Cimicifuga dahurica). Корни его заготавливают в августе-октябре. Вокруг каждого куста растения в радиусе 25-30 см разрыхляют землю и осторожно извлекают подземные части, стараясь не обломать многочисленные корни. В последние десятилетия клопогон даурский широко используется в медицине. Благодаря экспериментально-клиническим исследованиям установлено, что препараты из этого растения обладают гипотензивным действием, успокаивают нервную систему, увеличивают амплитуду сердечных сокращений без изменения ритма сердечной деятельности, а также расслабляют мускулатуру кишечника. Настойка из клопогона - эффективное средство при гипертонической болезни, снижает давление и способствует быстрому устранению при этом головной боли, бессоницы. Адонис амурский (Adonis amurensis) дальневосточники называют подснежником. Цветет он рано (март-апрель). Еще в лощинах белеет снег, а на солнечных лужайках среди леса уже расцветает этот пионер весны. Трава горицвета амурского близка по биологической активности горицвету весеннему, официально принятому в медицине России и многих зарубежных стран как сердечное средство. Настой или отвар травы и корней употребляют как кардиотоническое и мочегонное средство. Борец (Aconitum).В уссурийской тайге встречается около 20 видов этого ядовитого растения, которое применяется и как лекарственное. Наиболее популярны из них в народной медицине борец бело-фиолетовый, б. Кузнецова, б. столононосный. Одним из самых ядовитых является борец дуговидный (Aconitum arcuatum). В борцах содержится аконитин и другие ядовитые алкалоиды, которые действуют на центральную нервную систему, в больших дозах вызывают судороги и паралич дыхательного центра. В русской народной медицине акониты известны как наружные болеутоляющие средства. Все виды борца население использует для уничтожения насекомых. При этом необходимо помнить о ядовитости растений, соблюдать осторожность, хранить сырье этих растений отдельно от неядовитых видов. Красивая, ярко-желтая во время цветения калужница лесная (Caltha silvestris) тоже лекарственна. Растет она только на юге Приморского края. Листья калужницы лесной применяются наружно при лечении ожогов и ран. Настой или отвар травы употребляли при лихорадке, золотухе, кашле, как мочегонное, при отеках и болезнях органов мочеотделения. Вареные корневища калужницы съедобны. Василистник (Thalictrum). Представители рода широко используются в медицине при некоторых кожных заболеваниях, эпилепсии, желтухе, туберкулезе легких, в качестве мочегонного средства. Из надземной части василистника вонючего (T. foetidum) выделен алкалоид фетидин, который обладает гипотензивным, а также адренолитическим действием. Используется настойка василистника вонючего, обладающая успокаивающим и гипотензивным действием. Василистник малый входит в состав прописей Ангиноля и Здренко. Надземная часть василистника простого обладает амебоцидным действием, а трава василистника скрученного применяется как кровоостанавливающее средство.  Семейства Виноградовые (Vitaceae). Многие виды семейства являются ценнейшими плодовыми и декоративными растениями, особое значение имеют культурные сорта винограда, созданные в результате многовековой селекции. Некоторые лианы имеют съедобные, но непригодные для переработки на вино ягоды. В семействе 16 родов и около 850 видов, распространенных в умеренных, субтропических и тропических областях обоих полушарий; в Америке представителей семейства немного, а ещё меньше в Австралии. Многие из них культивируются как ягодные или декоративные растения. Род Якорцы (Tribulus L.). Якорцы стелющиеся (Tribulus terrestris L.). Однолетнее растение. Корни тонкие; стебли ветвистые, распростёртые по земле. Листья парноперистые, супротивные. Мелкие жёлтые цветки расположены одиночно в пазухах листьев. Распространения. Растение произрастает на уплотнённых почвах, подвергающихся антропогенному воздействию и вытаптыванию домашними животными, в том числе на тропах, просёлочных дорогах. Обладает повышенной устойчивостью к вытаптыванию. Песчаные, глинистые и солончаковые почвы, галечники, поля, залежи, пустыри, сорные места, обочины дорог. Равнина, предгорья, нижний и средний пояс гор. Использование в медицине. медицине отвар якорцев используют при болях внизу спины, радикулите, воспалении органов малого таза и крестца, сухом кашле и расстройствах дыхания. Для стимуляции выделения желудочного сока, лечения мочекаменной болезни, диспноэ, болезней сердца. В Аюрведе, для лечения импотенции, венерических заболеваний, а также сексуальной слабости. В медицине Унани, якорцы используются как мочегонное, мягкое слабительное и общеукрепляющее средство. В традиционной китайской медицине, плоды якорцев использовались для лечения глаз, отеков, вздутия живота, патческих болей и сексуальной дисфункции.  Ло́ховые (лат. Elaeagnáceae) — семейство растений порядка Розоцветные. Жизненная форма — фанерофиты: деревья и кустарники. Отличительные особенности — покрытые чешуйками или волосками листья и побеги, из-за чего всё растение кажется серебристо-зелёным; наличие корневых клубеньков с азотфиксирующими бактериями, благодаря чему лоховые могут произрастать на очень бедных почвах. Ботаническое описание Побеги часто с колючками. Листья очерёдные или супротивные, на коротких черешках, цельные и цельнокрайние, вечнозелёные или опадающие. Цветки пазушные, одиночные, в немногоцветковых пучках или в коротких кистях. Цветки лоха и шефердии опыляются насекомыми, у облепихи — ветроопыляемые. Плод — орешек, заключённый в остающуюся и разросшуюся мясистую трубку чашечки. Лох узколи́стный (лат. Elaeágnus angustifólia), — вид древесных растений рода Лох (Elaeagnus) Ботаническое описание Кустарник или невысокое дерево высотой 3—7 м, иногда с колючками. Листья линейно- или продолговато-ланцетные, ланцетно-овальные или яйцевидные, с черешками, длиной 5—8 см, островершинные, к основанию суженные, сверху серовато-зелёные, снизу серебристо-белые от серебристых чешуек, покрывающих обе стороны листа. Цветки длиной до 1 см, очень душистые, одиночные, в пазухах листьев; околоцветник серебристо-белый с желтоватыми жилками, внутри жёлтый. Формула цветка: K₍₄₎ A₀ C₄ G₁ Плод — костянка длиной около 1 см, овальная или яйцевидно-шаровидная, красновато-желтоватая с серебристо-белым сладковато-мучнистым съедобным околоплодником. Цветёт в средней полосе в июне, на юге Казахстана и в странах Средней Азии во второй и третьей декадах мая. Плоды созревают в августе—октябре. Размножается семенами, черенками, отводками, возобновляется также порослью (корневых отпрысков не дает). Химический состав В плодах содержится свыше 40 % сахаров, в том числе глюкоза, около 20 % фруктозы, более 10 % белка, соли калия и фосфора, до 40 % свободного и связанного танина, органические кислоты, красящие вещества. В листьях имеется аскорбиновая кислота (0,140—0,35 %), в коре алкалоиды, дубильные и красящие вещества, в цветках — приятно пахнущее эфирное масло (0,3 %). Хозяйственное значение и применение Плоды лоха используют в пищу, их едят свежими и размалывают на муку, которую добавляют в хлеб, супы и другие блюда; используют для приготовления вина со своеобразным пряным ароматом. Плоды могут долго сохраняться без переработки. Лох служит также источником получения вяжущего средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта. В народной медицине цветки употребляли при отёках, цинге, как противоглистное, при колите, бронхите, болезнях сердца; листья — при ревматизме и подагрических болях, а также как ранозаживляющее. Хороший раннелетний медонос, даёт преимущественно нектар. Мёд янтарного цвета с приятным ароматом. В условиях Азербайджана привес контрольных ульев во время цветения лоха составил 8—10 кг мёда. Облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides L.). Многоствольный листопадный кустарник, реже дерево, высота которого достигает обычно 1-3 м, а иногда 3-6 м, до 15 м. Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, не глубже 40 см, распространяясь на широкой площади. Листья очерёдные, простые, линейные или линейно-ланцетовидные, сверху серовато-зелёные, снизу буровато- или желтовато-серебристо-белые. Облепиха двудомное растение, на одних кустах вырастают женские цветки, из которых образуются плоды, на других - мужские, пыльца которых опыляет с помощью ветра женские цветки. Цветки правильные, с простым чашечковидным околоцветником. Плоды овальные или круглые гладкие костянки желтовато-золотистого, красного или оранжевого цвета, с одной косточкой, блестящие, сочные, со своеобразным вкусом и запахом, напоминающим запах ананаса. Косточка продолговато-яйцевидная, иногда почти чёрная, блестящая. Цветёт облепиха в апреле - мае. Плоды созревают в августе - сентябре. Плодоношение облепихи начинается на 3-4 год после посадки, в среднем один куст даёт 10-12 кг плодов. В культуре размножается стратифицированными семенами, корневой порослью, черенками. Использование в медицине. Листья облепихи накапливают дубильные вещества, которые являются действующим началом лекарственного средства гипорамина, обладающего противовирусной активностью. Получаемый из листьев облепихи гипорамин в форме таблеток для рассасывания применяется как лечебно-профилактическое средство при гриппе (А и В), а также при лечении других острых респираторных вирусных инфекций. Масло обладает ранозаживляющими и болеутоляющими свойствами, его применяют для лечения чешуйчатого лишая, болезни Дарье, ожогов, обморожений, экзем, язвенной волчанки, плохо заживающих ран, трещин. Семена применяют как легкое слабительное. Наружно плоды и масло облепихи используют при сыпях, экземах, для лечения долго не заживающих ран, язв, при женских болезнях. Подоро́жник (лат. Plantágo) — род одно- и многолетних трав, реже полукустарников семейства Подорожниковые (Plantaginaceae). Насчитывает более 150 видов, распространённых по всему земному шару; многие из них считаются сорняками. Подорожники встречаются вдоль дорог (отсюда и название), на сорных местах, пустырях, в степях, на лугах, песка. Ботаническое описание Многолетние и однолетние травы, изредка кустарнички, а на Тихоокеанских островах встречаются как травяные деревья. Обычно имеют короткое корневище, усаженное тонкими шнуровидными корнями. Листья собраны в прикорневую розетку, черешковые. Цветоносы прямостоячие, безлиственные. У некоторых видов цветочный стебель ветвистый, облиственный. Цветки мелкие, невзрачные, собраны в густой конечный колос или головку. Плод — многосемянная коробочка. Опыление происходит с помощью ветра. Практическое применение Подорожник большой и подорожник блошиный — ценные лекарственные растения, введённые в культуру. Подорожники обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим действиями — известно, что листья этого растения (их необходимо предварительно разжевать или растолочь, чтобы пустили сок) прикладывают к ране для обеззараживания и скорейшего заживления. Лист подорожника может входить в состав некоторых сборов чая от кашля. Семена подорожника яйцевидного (Plantago ovatum), произрастающего в Индии, Афганистане, Иране, в Средней Азии, в Закавказье, в Средиземноморском регионе и на Канарах используют для изготовления средства индийской медицины, известного под названием «исфагула» Зубчатые листья Подорожника оленерогого (Plantago coronopus) в ряде европейских стран используют как овощное растение и, выращивая его на огородах, готовят из него витаминные салаты. Семейство Бобовые объединяет больше 20 тысяч видов, среди которых есть как травянистые растения, так и деревья. Важной особенностью бобовых трав является способность связывать атмосферный азот при помощи симбиотических бактерий, колонии которых живут в специальных вздутиях на корнях (клубеньковые бактерии). Именно благодаря этим бактериям бобовые не только не забирают доступные для других растений соединения азота из почвы, но и увеличивают их содержание. Пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum) – однолетнее травянистое растение. Лекарственное и хозяйственное значение Семена пажитника содержат сапонины, которые, как считается, усиливают выработку мужских половых гормонов. Кроме того, сапонины пажитника используют для приготовления препарата Пасенин: этот препарат рекомендуют использовать в качестве противодиабетического и антидиабетического средства. Следует отметить, что информации о доказанной эффективности этого Пасенина нет, либо она малодоступна. Пажитник используется и в кулинарии. Семена нашли применение в индийской кухне, а молодые побеги - в европейской: их используют в качестве приправы при производстве сыров и приготовлении мясных блюд. Кроме того, в семенах пажитника содержится галактоманнан - безвредная пищевая добавка Е417, связывающая воду и придающая продуктам приятную консистенцию. Астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus) – многолетнее травянистое растение. Лекарственное и хозяйственное значение Надземная часть растения содержит флавоноиды, органические кислоты, витамины, дубильные вещества, тритерпеновые соединения (в том числе глицирризин и кумарины), а также множество микроэлементов. Официальная медицина использует препараты астрагала для лечения первичной гипертензии, хронической сердечно-сосудистой недостаточности со склонностью к спазму коронарных сосудов и нефритов. Изучается возможность приема препаратов астрагал при диспепсии. Народная медицина предлагает использовать отвары и настои надземной части растения при болезнях почек, астении, в качестве мочегонного и отхаркивающего средства. Кроме того, иногда назначают полоскание глотки и ротовой полости при инфекционных и воспалительных заболеваниях, включая ангины и стоматиты. Эффективность такого применения не доказана - более того, известно, что, по крайней мере, один компонент астрагала глицирризин, способствует задержанию воды в организме и появлению отеков. С этой точки зрения астрагал может не только не полезен, но и вреден для людей, страдающих некоторыми болезнями почек. Донник лекарственный (Melilotus officinalis) - широко распространенное многолетнее травянистое растение. В природе часто растет вместе с Донником белым, который можно отличить по белым цветкам и морщинистым плодам. Донник белый не нашел применения в медицине. Лекарственное и хозяйственное значение Трава донника содержит кумарины, их производные и небольшое количество эфирного масла. В медицине его препараты используются при ревматизме (не для лечения, а в качестве отвлекающего средства), судорогах, тромбозах и стенокардии. Кумарин угнетает центральную нервную систему, обладает противосудорожным и наркотическим действием, поэтому препараты донника используют при судорогах, стенокардии и тромбозе коронарных сосудов. Кумарин способствует увеличению количества лейкоцитов у больных лейкопенией на почве лучевой терапии. Донник - хороший медонос. Пчеловоды ценят его за продуктивность и качество меда. Донниковый мед имеет очень приятный вкус и тонкий аромат, долго сохраняет прозрачность и не засахаривается. Терморсис ланцентный (Thermopsis lanceolata (Czefr.) Kurbatski). Многолетнее травянистое растение с прямостоячими ребристыми опушёнными стеблями 10-40 см высотой. Прилистники листовидные, яйцевидно-ланцетные, до 3 см длиной, на верхушке острые. Черешок 3-8 мм длиной. Листья тройчатые, листочки линейно-продолговатые или обратноланцетные до линейных, 2,5-7,5 см длиной и 0,5-1,5 см шириной, снизу прижатоопушённые. Соцветия верхушечные кисти 6-17 см длиной, цветки супротивные или в мутовках по три. Прицветники 0,8-2 см длиной. Чашечка вздутая, опушённая, около 2 см длинойю. Венчик около 2,7 см длиной, жёлтого цвета. Тычинки в числе 10, свободные. Завязь густоволосистая. Плоды линейные коричневые бобы 5-9 см длиной, с носиком на конце, покрытые опушением, с 6-14 чёрными почковидными семенами 3-5×2,5-3,5 мм. Использование в медицине. В медицине препараты из травы термопсиса применяются как отхаркивающее. Углубление и учащение дыхания после приема термопсиса, в свою очередь, способствует отхаркиванию и удалению мокроты. Пахикарпин временно блокирует узлы вегетативной нервной системы, снижает реактивность мозгового слоя надпочечников и каротидных клубочков, повышает тонус мускулатуры матки. В медицинской практике пахикарпин применяют при различных формах облитерирующего эндартериита, мышечных дистрофиях, при поражении симпатических ганглиев и для стимуляции родовой деятельности. Цитизин применяется как сильное средство, рефлекторно возбуждающее дыхательный центр и повышающее кровяное давление при остановке дыхания при операциях, травмах, асфиксии новорожденных, для усиления дыхания и сердечной деятельности при интоксикациях и различных инфекционных заболеваниях. Порошок сухой травы термопсиса обладает сильным инсектицидным свойством, является ядом контактного действия. Семейства Крушиновые (Rhamnaceae). К семейству относятся деревья и кустарники. Листья цельные. Цветки двуполые, реже однополые, мелкие, зеленоватые, 4-5 –членные гидроцее. Плод разнообразной. Лекарственными растениями являются крушина ольховидная (Frangula alnus), Жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.) Род Жостер (Rhamnus L.). Жостер слабительный (Rhamnus cathartica L.). Крушина слабительная кустарник примерно 3 м высоты, с оттопыренными ветвями. Кора молодых побегов серебристо-серого цвета, позже становится буро-чёрной. Растение легко отличить по прямым колючкам, в которые превращаются верхушки ветвей. Супротивные листья с черешками, яйцевидные или эллиптические, слегка заострённые, глянцевитые, с тремя парами дугообразных боковых жилок, по краю городчато-пильчатые. В пазухах листьев располагаются собранные пучками по 10-15 в зонтики четырёхчленные неприметные зеленовато-жёлтые цветки. Цветёт с мая по июнь. Из цветков развиваются округлые плоды ценокарпные костянки размером с горошину, сначала зелёные, потом чернеющие. Косточки выпуклые со спинной стороны и со слабой гранью с брюшной. Распространения. Каменистые и щебнистые склоны, долины рек, ущелья. Нижний и средний пояс гор. Использование в медицине. В качестве лекарственного сырья используют собранные поздней осенью зрелые и высушенные плоды крушины слабительной. Состав веществ, определяющих слабительное действие, близок к веществам из коры крушины ломкой. Антрагликозид (антроновый гликозид) франгулярозид и его производные глюкофрангулин, эмодин и франгулин определяют физиологическое действие крушины. Первичный антрагликозид франгулярозид обладает рвотным действием, а окисленные формы слабительным. Род Крушина (Frangula L.). Крушина ольховидная (Frangula alnus Mill.). Кустарник или небольшое дерево, может достигать в высоту 7 м. Ствол и ветви тёмно-бурые. В отличие от крушины слабительной, ствол гладкий, без колючек. Тёмная кора с поперечно-вытянутыми чечевичками, характерно наличие красного (франгулинового) слоя под внешним слоем пробки. Листья эллиптической формы, 4-10 см в длину, цельнокрайние, с шестью восемью парами параллельных боковых жилок, расположены на коротких (до 1,5 см) черешках. Расположение листьев очерёдное или косо-супротивное. Цветки обоеполые, невзрачные, пятичленные, собраны пучками в пазухах листьев, 2-3,5 мм длиной. Колокольчатая чашечка внутри белого цвета. Венчик зеленовато-белый. Плод костянка шаровидной формы диаметром 8-10 мм, с двумя тремя зеленовато-жёлтыми округло-треугольными косточками с хрящеватым двойным «клювиком». В зрелом состоянии плоды сине-чёрные. Плоды ядовиты, в народе их называют «волчьи ягоды», однако птицы охотно их поедают. Распространения. Каменистые и щебнистые склоны, долины рек, ущелья. Нижний и средний пояс гор. Использование в медицине. Кора и плоды обладают слабительными и рвотными свойствами и применяются в народной медицине. В официальной медицине лечебное значение имеет кора крушины. Во избежание отравлений не применяют свежую кору. Токсичные вещества в ней постепенно окисляются, поэтому используют кору через 1 год естественного хранения либо после прогрева (1 час при температуре +100 °C). Сырьё применяют в форме отвара, экстракта, в составе слабительных и противогеморройных сборов, в виде препарата «Рамнил». |