ботаника. Самостоятельная работа Студента 20. 72 группы Сдал Азимов исломжон Принял Махмудов Валижон Махмудович 2021г

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

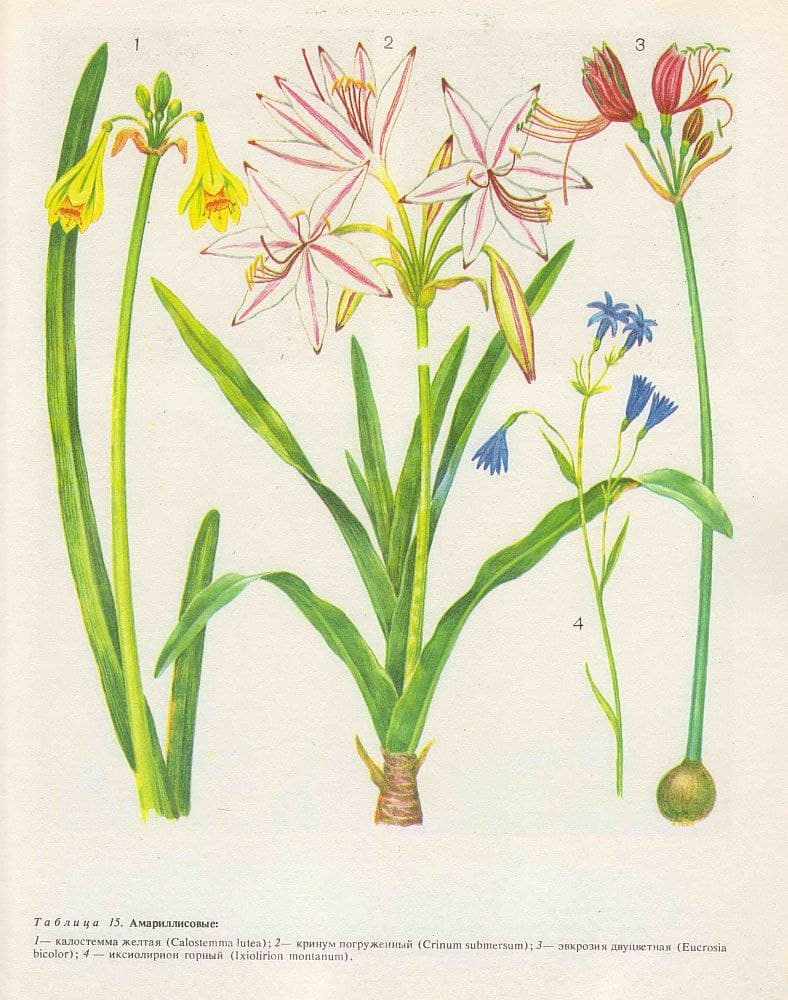

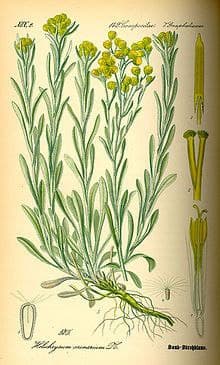

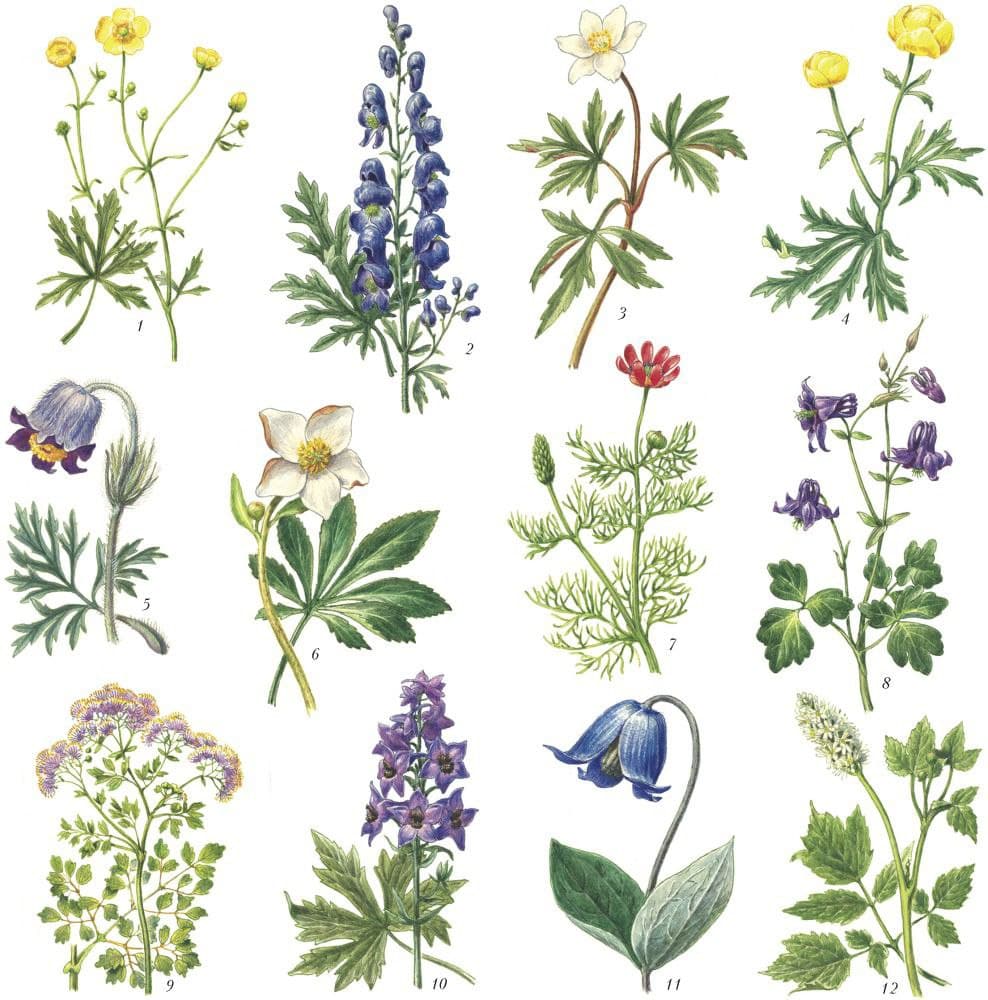

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Ферганский государственной университет Факультет: Естественных наук Направление: Биология Самостоятельная работа Студента 20.72 группы Сдал: Азимов ИСломжон Принял: Махмудов Валижон Махмудович 2021г План: Введение. 1. Общая характеристика семейств 2. Ботаническое описание 3. Классификация 4. Размножение 5. Значение 6. Тесты По Сырьевые Растения Заключение. Использованные литературы. Введение Флора Узбекистана богата лекарственными, пищевыми и кормовыми растениями. В пустынной флоре Юго-Западного Кызылкума ведущая роль принадлежит 3 семействам: ложноцветным, маревым и бобовым, структурные особенности которых рассматриваются в данной работе. Вопросы адаптации растений к аридным условиям обитания, эволюционное значание адаптивных признаков, полиморфизм видов, причины партикуляции разработаны недостаточно полно. Между тем создание устойчивой сырьевой базы требует знания биологии цветения и плодообразования, строения плодов, биологии прорастания, способности растений к быстрому укоренению, степени их ксероморфности. В условиях Узбекистана, где все поливные земли используются под хлопчатник и пищевые культуры, остро встает вопрос об использовании засоленных бросовых земель под сырьевые растения. В связи с этим необходимо изучить влияние засоленных почв на морфогенез и структуру полезных растений. Исследование морфо-биологических процессов способствует выяснению особенностей, обусловливающих специфический характер эмбрионального развития растений. В свою очередь, знания эмбриональной структуры помогают решать проблемы семенного фонда, расширяют возможности использования полученных материалов в практике генетико-селекционных работ. Введение в культуру в условиях Узбекистан некоторых дикорастущих видов, имеющих кормовое значение, требует изучения микроспорогенеза, развития мужского и женского гаметофита, опыления и оплодотворения. Все это дает возможность характеризовать растения по степени их фертильности и выявить анмалии в данных процессах. Распространение Солодки голой во флоре республики, значение и перспективы использования. Солодка растение распространённое, растёт на полях, в степях, по берегам рек и вдоль дорог. Встречается это удивительное растение на Кавказе, в Средней Азии, в южных регионах России, в восточной части Европы. В медицине используют два вида солодки - солодку голую и солодку уральскую. Солодка, или глицириза (Glycyrrhí́za glábra), принадлежит к числу древнейших лекарственных растений. В медицинской практике используется несколько видов этого растения и прежде всего — солодка голая (Giycyrrhiza glabra). Это крупное многолетнее травянистое растение семейства бобовых (Fabaceae, или Legtiminosae), с прямостоячими стеблями высотой до 150 см. Стебли голые или слегка опушенные, на их поверхности заметны многочисленные точечные железки. Фиолетовые цветки собраны в кисти, которые располагаются в пазухах листьев. Растение имеет мощную корневую систему. Плод солодки бурый, прямой, кожистый, либо усаженный шипами, либо голый. Семена овальные, гладкие, желто-коричневого цвета. Растение цветет в мае-июле, семена созревают в июле-сентябре. В корнях и корневищах солодки содержится очень сладкое вещество глицирризин, представляющее собой калиевую и кальциевую соль глицирризиновой кислоты; обнаружены в них также флавоновые гликозиды, витамин С и другие вещества.  Описание Солодка голая (Giycyrrhiza glabra). — многолетнее травянистое растение семейства бобовых (Fabaceae, или Legtiminosae), высотой от 50 до 150см. Подземные органы растения, являющиеся сырьем для заготовок, состоят из материнского корня, а также из вертикальных и горизонтальных корневищ, образующих многоярусную сеть переплетений и укрепленных в почве с помощью придаточных корней. Корни солодки проникают на глубину до 8м, обычно достигая уровня грунтовых вод. Надземные побеги отходят как от главного корня, так и от вертикальных и горизонтальных корневищ, с помощью которых отдельные особи вегетативно разрастаются на площади до нескольких десятков квадратных метров. Отрезки корневищ хорошо приживаются, благодаря чему вегетативное размножение является основным способом возобновления солодки и расширения ее зарослей. Стебли голые или негусто и короткоопушенные, обычно с редко рассеянными точечными железками или железистыми шипиками. Листья непарноперисто-сложные, длиной от 5 до 20см, с 3—10 парами клейких от обилия железок, блестящих, плотных продолговато-яйцевидных или ланцетовидных листочков. Соцветия— довольно рыхлые пазушные кисти длиной от 5 до 12см, с цветоносом длиной 3—7см. Цветки длиной 8—12мм, с беловато-фиолетовым венчиком и острозубчатой чашечкой. Плод— продолговатый, прямой или слегка изогнутый 1—8— семянный боб длиной до 3,5см, голый или усаженный железистыми шипиками. Цветет в мае— июне, плоды созревают в августе—сентябре. В медицине используют солодковый корень для получения лекарственных препаратов глоцирама, ликвиритона и флакарбина. Он содержит глицирризиновую кислоту (тритерпеновый сапонин), флавоноиды (ликвиритин и ликвиритозид), аспарагин (до 4%), пектиновые вещества, желтый пигмент, различные сахара (глюкозу и сахарозу), крахмал (до 30%), камеди, соли кальция, калия и магния и эфирное масло (до 0,03%), витамин С (до 30 мг%). Лечебное действие солодкового корня зависит от наличия приторно-сладкого вкуса (в 40 раз слаще сахара) гликозида глицирризина (до 23%). Места обитания. Распространение Солодка голая преимущественно распространена по поймам и долинам рек степных и полупустынных районов Средней Азии, Казахстана, Кавказа и юга европейской части страны. Особенностью ее местообитания является относительно высокий уровень грунтовых вод и временное заливание водой в весенне-летнее время. Она растет также по берегам и в руслах высохших рек и стариц, по берегам маловодных ручьев, арыков и канав. Солодка голая обитает как на равнинных пространствах междуречий, так и по горным склонам, предпочитая обычно небольшие западины и понижения. Являясь злостным сорняком, она часто встречается в посевах, посадках и на залежах. В горах, где корни могут достигнуть грунтовых вод, поднимается до высоты 2000м над уровнем моря. Растет по солонцеватым степям и берегам рек, образуя местами сплошные заросли, в степной зоне России.Другие виды: солодка уральская (лакричный корень, лакрица) [Glycyrrhiza uralensis Fisch.]. Растения занесенные в Красную книгу Узбекистана  Впервые Красная книгу Узбекистана была издана в 1984 году. В неё были занесены 163 вида редких растений региона. В 1993 году вышла первая редакция издания, в которую были включен уже 301 редкий вид. В 2003 году вышла вторая, в 2006 – третья, а в 2010 году – четвертая редакция книги. Особенностью флоры Узбекистана является наличие труднодоступных мест с нетронутой природой, в которых могли сохраниться виды, считающие в Узбекистане исчезнувшими. К числу редких видов в Узбекистане отнесены некоторые лекарственные растения, численность которых постоянно уменьшается из-за браконьерского сбора на лекарственное сырье. Многие из них ядовиты и используются только для изготовления наружных препаратов и гомеопатии. Это акониты таласский и зеравшанский, адонисы золотистый и гладкочашечный, безвременник Регеля. Среди редких – многие декоративные растения страны, в том числе клубневые и луковичные эфемеры, часть которых выращивается в культуре и на территории ботанических садов. Это анемоны байсунская и бузарская, баданы гиссарский и угамский, хохлатка Северцова. На основании исследований последних лет сделан вывод о необходимости дополнения списка «краснокнижников» ещё 138 редкими таксонами. Таким образом, в изданную в 1998 году Красную книгу независимого Узбекистана был включен 301 вид растений. А в новое (2019) издание занесены 314 видов растений, относящиеся к 48 семейства. В соответствии с рекомендации Международного союза охраны природы (МСПО), виды растений, включенных в Красную книгу Узбекистана, распределены по 4-м категориям (статусам): 0. Исчезнувшие или вероятно исчезнувшие. Виды, не встреченные на протяжении нескольких лет, но, возможно, уцелевшие в некоторых труднодоступных местах или в культуре. 1. Находящиеся под угрозой изчезновения. Виды с количеством, близким к критическому уровню, и близкие к исчезновению. 2. Редкие. Виды не находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, но встречающиеся в таком небольшом количестве или в таких ограниченных по площади и специфических местах обитания, что могут быстро исчезнуть. 3. Сокращающиеся в численности. Виды, численность и ареал которых уменьшается в течение определенного времени по естественным причинам из-за вмешательства человека или в результате того и другого. По многим причинам статус вида может измениться как в одну, так и в другую сторону: растение может исчезнуть или, напротив, может быть исключено из категории охраняемых в связи с увеличением численности. Биология и значение в промышленности видов рода Барбарис Барбари́с (лат. Bérberis) — крупный род кустарников, реже деревьев, семейства Барбарисовые (Berberidaceae).  Распространение и экология Разводится в садах и встречается изредка между кустарниками на севере до Петербурга, а также в южной и средней Европе, Крыму, на Кавказе, в Иране, Восточной Сибири, Северной Америке. Некоторые виды встречаются в Средней Азии, в том числе и в горах Заилийского Алатау в Казахстане. Зимостойки, жароустойчивы; могут довольствоваться бедной почвой; застойного увлажнения не переносят; довольно светолюбивы. Дают обильную поросль от пня. Размножают посевом семян, делением куста и летними черенками. Семена следует сразу после сбора стратифицировать или сеять под зиму. Время сбора семян — сентябрь — ноябрь. Ботаническое описание Вечнозелёные, полувечнозелёные (с частично опадающей листвой) или листопадные кустарники, редко маленькие деревца, с тонкими прямостоящими, ребристыми побегами, ветвящимися под острым углом. Кора коричневато- или буровато-серая. Почки длиной 3—7 мм, голые или с мелкими, длиной около 1—2 мм, острыми чешуйками; у вечнозелёных видов наружные почечные чешуйки остаются у основания нового побега. Листорасположение мутовчатое; листья собраны в пучки, по 4 (2—7) на укороченных побегах. Листья яйцевидные, ланцетные, эллиптические или обратнояйцевидные, сочленяющиеся с коротким черешком, голые, сверху большей частью сизовато-зелёные, снизу сизоватые, более светлые, колюче-зубчатые, мелкоресничатые или цельнокрайные. Прилистники листоватые, колючезубчатые или превращённые в 1—3—5-раздельные колючки, более крупные и мощные на корневых отпрысках. Цветки в кистях на коротких боковых веточках, реже в немногоцветковых пучках на вершине укороченных побегов. Чашелистики в числе восьми — девяти, окрашенные и потому похожие на лепестки. Венчик из шести жёлтых лепестков. Тычинок 6; пестик 1, с коротким столбиком, одногнёздной завязью с немногочисленными семяпочками. Плод — ягода, эллиптическая, яйцевидная или почти шаровидная, длиной 0,8—1,2 см, чёрная или красная, с остающимся засохшим рыльцем, с одним — пятью семенами. Семена вальковатые, ребристые, суженные к обоим концам, коричневые, блестящие, длиной 4—6 мм, шириной 1,8—3 мм. Значение и применение Из коры, корней и древесины можно получать жёлтую краску, подобную гуммигуту. Из всех плодовых культур барбарис содержит больше всего кислот - до 14,25 %. В съедобных ягодах есть яблочная кислота, лимонная кислота и винная кислота. Листья употребляют для маринадов, ягоды — для изготовления напитков, варенья, пастилы и конфет. Сушёные ягоды часто применяют в качестве приправ к блюдам из риса: ризотто, сладкой рисовой каши, плова с бараниной. Многие виды медоносны. Барбарисовый мёд золотисто-жёлтый, с нежным сладким вкусом. Хорошо выдерживают стрижку. Широко применяются для бордюров и окаймления, а также для живых изгородей. Обильно цветут и плодоносят; осенью имеют жёлтую и красную листву. Ягоды многих видов долго сохраняются на ветках. Древесина заболонная, ярко- или бледно-жёлтого цвета, часто с бурым ложным ядром, кольцесосудистая. Годичные кольца хорошо различимы, иногда волнистые. Лучи гомогенные, от двух- до восьмирядных, заметны на всех распилах. Сосуды с простой перфорацией. Межсосудистая поровость очередная. В пределах рода строение древесины более или менее однородно. Твёрдая плотная древесина с высоким объёмным весом (0,70—0,90) используется для мелких токарных изделий и на сапожные гвозди, иногда для инкрустационных работ. Б  иоэкология, ареалы и систематический анализ лекарственных видов семейства Амариллисовых. иоэкология, ареалы и систематический анализ лекарственных видов семейства Амариллисовых.Амари́ллисовые (лат. Amaryllidáceae) — семейство однодольных растений. Ранее это семейство обычно включали в порядок Лилиецветные (Liliales); Ботаническое описание Большинство амариллисовых — многолетние травы с луковицами, иногда с мощными корневищами или клубнелуковицами. Листья очерёдные, у многих видов сочные, покрытые восковым налётом или густо опушённые. При цветении растения характеризуются появлением обоеполых актиноморфных или зигоморфных цветков, собранных в зонтик, кисти или головки, реже цветки одиночные. Соцветие до распускания прикрыто плёнчатым покрывалом, у мелкоцветных видов ярко окрашенное. Околоцветник амариллисовых — простой, шестичленный (из двух трёхчленных кругов), венчиковидный, большей частью сростнолистный или свободный, зачастую с привенчиком. Тычинок шесть, реже меньше или больше. Пестик из трёх обычно сросшихся плодолистиков. Одно из отличий от растений семейства Лилейные — нижняя завязь амариллисовых. Формула цветка: Р₃₊₃ А₃₊₃ G(₃) Плод — коробочка, реже ягода. Распространение Ареал семейства охватывает все континенты планеты, кроме Антарктиды; особенно обильно амариллисовые представлены в тропических и субтропических регионах: в Капской области (Южная Африка), Центральной и Южной Америке. В России и сопредельных странах — 7 родов и 30 видов. Хозяйственное значение и применение Сок некоторых видов содержит алкалоиды, которые могут привести к ожогам при контакте с незащищённой кожей человека. Луковицы многих видов ядовиты из-за содержания в них алкалоидов. К ядовитым относятся роды Белоцветник и Подснежник. Луковицы унгернии дают клей. Виды нарцисса — эфироносы. Зефирантес относится к семейству Амариллисовые. Естественно произрастает в Латинской Америке. В его тканях содержится ядовитый сок. Известно применение всех частей растения в народной медицине. В народной медицине луковицу зефирантеса крупноцветкового используют при абсцессах (в горячих компрессах), заболеваниях печени. Всё растение зефирантеса белого применяется в Китае при конвульсиях и гепатите. В разных странах препараты зефирантеса используют для лечения рака, диабета, туберкулеза, при простуде. Лук стебельчатый (Allium stipitatum Regel). Луковица одиночная, крупная, гладкая, сплюснуто-шаровидная, диаметром 3-6 см; оболочки бумагообразные, черноватые, скрывающие луковичку. Стебель высотой 60-150 см, гладкий. Листья в числе четырёх-шести, шириной 2-4 см, ремневидные, по краю гладкие, снизу волосистые, реже почти голые. Листочки звёздчатого околоцветника сиреневые, с заметной жилкой, от основания постепенно суженные, острые, позднее вниз отогнутые, скрученные, длиной около 9 мм. Завязь на короткой ножке, шероховатая. Коробочка сплюснуто-шаровидная, диаметром около 5 мм. Распространения и среда обитания. Мелкоземистые склоны, сырые места, долины рек. Средний пояс гор. Нуратинский, Актауский, Северо-Туркестанский, Мальгузарский. Использование в медицине. Исследователи синтезировали «коктейли» из химических компонентов этого растения и протестировали четыре таких раствора. В результате после их применения было зафиксировано значительное снижение бактерий в организме при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью. Один из растворов, содержащих вещества из Allium Stipitatum, подавлял рост бактерий на 99,9%. Биология, экология , ареал и значение лекарственныхвидов семейств Ложноцветные (Asteraceae), Лютиковые (Ranunculaceae), Виноградовые (Vitaceae), Лоховые (Elaenceae), Подорожниковые (Plantaginaceae).  А́стровые (лат. Asteráceae), или Сложноцве́тные (лат. Compósitae) — одно из самых больших семейств двудольных растений; включает 32 913 видов, объединённых в 1911 родов, распространённых по всему земному шару и представленных во всех климатических зонах. Представители данного семейства — главным образом травянистые растения, однолетние или многолетние, реже кустарники или небольшие деревья. К исключениям можно отнести скалезию черешчатую (Scalesia pedunculata), высотой до 20 метров, образующую настоящие леса на Галапагосских островах. Ещё выше вид брахилена мерана (Brachylaena merana), до 40 метров высотой и 1 метра толщиной, растущая на Мадагаскаре. Главный отличительный признак этого семейства состоит в том, что у него, как показывает само название, цветы — сложные, то есть то, что в обиходе называется цветком, представляет на самом деле целое соцветие из мелких цветков — корзинку. Листья сложные. Листорасположение у сложноцветных очерёдное, редко супротивное. Плод сложноцветных — семянка, то есть одногнёздный односемянной, нерастрескивающийся орешек с кожистой или деревянистой оболочкой. При этом те волоски или щетинки, которые окружали основание венчика, превращаются в хохолок, служащий как бы парашютом и позволяющий семянкам далеко разноситься по ветру (анемохория). У других же видов на конце семянки развиваются два или три шипика с обращёнными назад зубцами (как у череды). Посредством этих шипиков семянки прицепляются к шерсти животных или одежде человека и таким образом разносятся на далёкое расстояние (зоохория). Семена сложноцветных всегда без белка, с очень маслянистыми семядолями. Распространение. Сложноцветные распространены по всему земному шару, но особенно важную роль они играют в Северной Америке.  Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.). Корневище толстое, ползучее, разветвлённое, с многочисленными тонкими, мочковатыми корнями, подземными побегами. Стебли немногочисленные или одиночные, прямостоячие или приподнимающиеся, прямые, реже извилистые, округлые, высотой 20-80 (до 120) см, угловато-бороздчатые, голые или слегка опушённые, ветвящиеся лишь в верхней части. Листья очередные, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные дважды или трижды рассечённые Цветки мелкие белые или розовые, собраны в небольшие соцветия - корзинки. В каждой корзинке краевые женские цветки язычковые, белые, реже розовые; обоеполые срединные - трубчатые, жёлтые. Обёртки 3-4,6 мм длиной, продолговатые, яйцевидные, тупые, гладкие или слегка опушённые, с перепончатым, нередко буроватым краем. Завязь нижняя, одногнёздная. Плод - плоская продолговатая серебристо-серая семянка без крыльев, длиной 1,5-2 мм. Цветёт с июня до конца лета, семена созревают в июле-сентябре. Использования в медицине. Растение широко используется в медицине различных стран как кровоостанавливающее (при носовых, маточных, лёгочных, геморроидальных и других кровотечениях), при колите, различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, как вяжущее при желудочно-кишечных расстройствах, обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Применяется в виде настоев, отваров, экстрактов. Входит в состав желудочных и аппетитных сборов. В народной медицине тысячелистник обыкновенный применяют при белях, малярии, бессоннице, мочекаменной болезни, некоторых заболеваниях печени, при недержании мочи, как ранозаживляющее и кровоостанавливающее при обильных менструациях. В ветеринарии тысячелистник используют как противоглистное и при желудочно-кишечных заболеваниях у телят. Распространения. Долины рек, мелкоземистые склоны, луга. Нижний, средний и верхний пояс гор.  Род Пижма (Tanacetum L.). Пижма девичьелистная (Tanacetum parthenifolium (Willd.) –многолетнее дернистое растение высотой 50-150 см. Растению присущ характерный (камфорный) запах. Корневище длинное, деревянистое, ползучее, ветвящееся. Стебли многочисленные, прямые, гранёные, ветвистые в верхней части, слегка опушённые или голые. Листья очерёдные, продолговато-яйцевидные, дваждыперисторассечённые, с 5-12 парами продолговато-ланцетных, заострённых, пильчатых листочков, реже почти цельнокрайных; с верхней стороны тёмно-зелёные, с нижней -желёзистые, с точками. Цветки мелкие, обоеполые, правильные, жёлтые, трубчатые, собраны в корзинки, а те, в свою очередь, в густые верхушечные щитковидные соцветия, срединные цветки обоеполые. Опыляются комарами-пискунами. Плод - продолговатая пятигранная семянка с короткой, мелко зазубренной окраиной. Цветёт в июле - сентябре. Плоды созревают в августе - сентябре. Использование в медицине. Препараты на основе пижмы нашли применение в современной медицине. Она включена в фармакопеи Бельгии, Финляндии, а также Португалии (отвар, настой) как антигельминтное. В научной медицине используют цветки пижмы, собранные в начале цветения и высушенные отдельные цветочные корзинки или щитки с цветоносом длиной не более 4 см (от верхних корзинок). Препараты из них применяют для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения, при болезнях печени и кишечника, при бронхиальной астме, ревматизме, как глистогонное средство при аскаридозе и острицах (настой) и средство, повышающее кислотность желудочного сока, при запорах. Пижма обыкновенная входит в состав желчегонных сборов. Препараты пижмы обыкновенной, содержащие сумму флавоноидов и фенолкарбоновых кислот, разрешены в качестве желчегонных средств. Распространения. Ущелья, берега рек и ручьев, галечники, скалы, каменистые склоны. Нижний и средний пояс гор.  Род Череда (Bidens L.). Череда трехраздельная (Bidens tripartita L.). Однолетнее растение. Корень стержневой, сильно разветвлённый, тонкий. Стебель одиночный, прямостоячий, красноватый, вверху супротивно ветвящийся, высотой до 100 см. Листья супротивные, с короткими крылатыми черешками, трёхраздельные, с ланцетовидными пильчато-зубчатыми долями (средняя доля крупнее), голые, тёмно-зелёные. Листья простые с изрезанной листовой пластинкой: многократно перисторассечённые, супротивные, короткочерешковые или самые верхние простые с цельной листовой пластинкой: эллиптические или продолговатые, край цельный, основание округлое, верхушка острая, жилкование перистое. Цветки грязновато-жёлтые, все трубчатые, обоеполые, собраны в крупные. Завязь нижняя. Плод - обратнояйцевидная, клиновидная, сплюснутая, с двумя зазубренными остями семянка. Благодаря этим остям плоды легко цепляются к шерсти животных, одежде человека и переносятся на большие расстояния. Цветёт с конца июня до сентября, плоды созревают в конце сентября - октябре. Распространения. Сырые места, берега водоемов, поля, залежи. Равнина, предгорья, нижний и средний пояс гор. Использования в медицине. Трава череды обладает мочегонными и потогонными свойствами, улучшает пищеварение, нормализует нарушенный обмен веществ. Лекарственные свойства препаратов череды в определённой степени, по-видимому, обусловлены наличием аскорбиновой кислоты и марганца, которые имеют важное значение в физиологических превращениях веществ. Масляные экстракты травы череды, содержащие значительные количества нерастворимого в воде, но хорошо растворимого в жирах каротина, обладают противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Длительное, неумеренное применение череды может привести к обратным результатам, особенно в детской практике - к повышению нервной возбудимости и раздражительности, нарушению стула, падению артериального давления, слабости.  Род Полынь (Artemisia L.). Полынь горькая (Artemisia absinthium L.). Высота растения 50-200 см, нередко растёт как полукустарник. Стебли прямые, слаборебристые, в верхней части ветвистые, в основании нередко образуют укороченные бесплодные побеги. Нижние листья длинночерешковые, дважды-трижды перисто-рассечённые, средние - короткочерешковые, дважды перисто-рассечённые, верхние почти сидячие, перистые или дважды тройчато-раздельные; дольки всех листьев линейно-продолговатые, тупо заострённые. Цветки все трубчатые, жёлтые; краевые пестичные, срединные обоеполые. Цветение в европейской части России в июне - июле. Плод - буроватая заострённая семянка около 1 мм длиной, продолговато-клиновидная, тонко-бороздчатая, на верхушке с округлой, слегка выпуклой площадкой. Плоды созревают в августе-сентябре. Размножается семенами. Распространения. Долины рек, берега арыков, обочины дорог, залежи, сады, луга, пустыри, сорные места, мелкоземистые, щебнистые и каменистые склоны. Равнина, предгорья, нижний и средний пояс гор. Использование в медицине. В медицине многих стран мира растение используется в виде настоя, настойки, жидкого экстракта в качестве горько-пряного желудочного средства, улучшающего пищеварение и возбуждающего аппетит. Препараты полыни горькой применяют при диспепсии, гипоацидных гастритах, при понижении функции желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях печени, жёлчного пузыря, бессоннице, малярии, гриппе, катаре верхних дыхательных путей. Хамазулен, получаемый из надземной части полыни горькой, используют при лечении бронхиальной астмы, ревматизма, экзем и ожогов рентгеновскими лучами. Полынь входит в состав желчегонного, аппетитного и желудочного сборов, уменьшающих метеоризм. Р  од Бессмертник (Helichrysum Mill.). од Бессмертник (Helichrysum Mill.).Бессмертник самаркандский (Helichrysum maracandicum Popov). Корень деревянистый, многоглавый или коротко многоглавый. Цветущие стебли в числе 2-10, высотой 25-40 (до 75) см, у основания большей частью утолщённые из-за тесно сближенных живых или отмерших низовых листьев. Бесплодные побеги чаще в незначительном количестве. Листья бесплодных побегов линейно-ланцетовидные или линейно-лопатчатые. Листья цветущих побегов линейные или линейно-ланцетовидные. Листочки обёртки в числе 50-60, лимонно-жёлтые, с более менее выраженной складчатостью, обычно пятирядные, по спинке опушённые, наружные - ланцетовидные, широколанцетовидные или эллиптические; более многочисленные внутренние широко- или продолговато-лопатчатые. Распространения. Мелкоземистые, щебнистые и каменистые склоны. Нижний и средний пояс гор. Использование в медицине. Цветочные корзинки заваривают как чай и пьют при болезнях печени, желтухе, желчнокаменной и почечнокаменной болезни, водянке, туберкулезе легких, а также как кровоостанавливающее при геморроидальных кровотечениях, как глистогонное (особенно при аскаридозе), противопростудное и мочегонное средства. В научной медицине водный отвар или настой, жидкий экстракт и сухой концентрат соцветия бессмертника применяют как желчегонное средство при болезнях печени, холециститах и гепатохолециститах.  Род Одуванчик (Taraxacum F.H. Wigg.). Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale). Одуванчик лекарственный - многолетнее травянистое растение высотой до 30 см, с маловетвистым стержневым корнем толщиной около 2 см и длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. Листья одуванчика голые, перисто-надрезанные или цельные, ланцетные или продолговато-ланцетные, зубчатые, длиной 10-25 см, шириной 1,5-5 см, собранные в прикорневую розетку. Цветоложе голое, плоское, ямчатое. Плод серовато-бурая веретенообразная семянка с хохолком, состоящим из белых неветвистых волосков. Семянки прикреплены к цветоложу непрочно и легко разносятся ветром. Все части растения содержат густой белый млечный сок, горький на вкус. Семянка одуванчика прорастают в первую же неделю. В первый год возникающее растение образует розетку листьев и стержневой корень. Цветение и плодоношение начинается со второго года жизни. Цветёт одуванчик в мае-июне, иногда наблюдается осеннее цветение, плодоносит - с конца мая по июль. Распространение. Берега водоемов, залежи, пустыри, сорные места, сады, населенные пункты. Равнина, предгорья, нижний и средний пояс гор. Использование в медицине. Растение обладает желчегонным, жаропонижающим, слабительным, отхаркивающим, успокаивающим, спазмолитическим и лёгким снотворным действием. Водный настой корней и листьев улучшает пищеварение, аппетит и общий обмен веществ, усиливает выделение молока у кормящих женщин, повышает общий тонус организма. Одуванчик рекомендуют при диабете, как тонизирующее при общей слабости, для лечения анемий. Порошок из высушенных корней одуванчика используют для усиления выведения из организма вредных веществ с потом и мочой, как антисклеротическое средство, от подагры, ревматизма. Отвар, густой экстракт применяют как горечь для усиления секреции пищеварительных желёз и как желчегонное средство.  |