итог. гигиена итог. Санитарногигиеническое обследование лпу. Методика экспертной гигиенической оценки больницы по материалам проекта

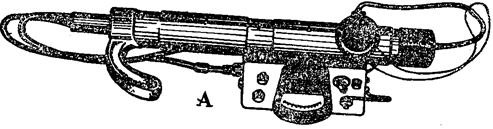

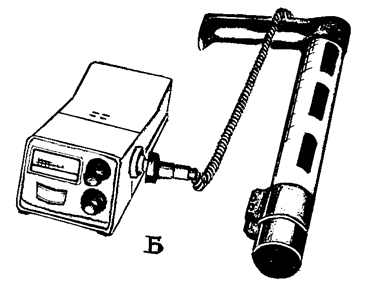

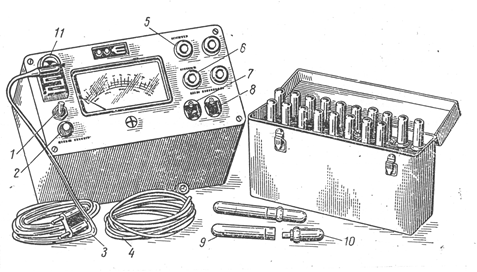

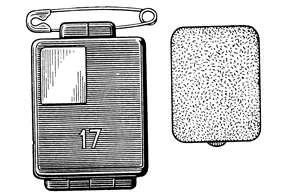

Скачать 335.87 Kb. Скачать 335.87 Kb.

|

|

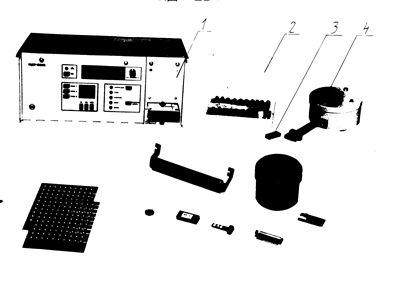

Мероприятия по оздоровлению условий труда медицинских работников. Одним из основных условий охраны труда медицинских работников и успешного лечения больных является планировочно-архитектурное решение лечебных учреждений, основой которого являются строительные нормы и правила. Этими нормами предусмотрен перечень необходимых помещений согласно предназначению больницы, отделений, их взаимного размещения, размеры площади, кубатуры, особенные требования к размещению, размерам, защитным свойствам стен и перекрытий рентгенологических, радиологических, физиотерапевтических отделений. Разработаны отдельные нормы и требования к корпусам инфекционных, туберкулезных и т.п. отделений и больниц. Санитарными правилами и нормами (СанПиН) и Госстандартом № 12.1.005-76 “Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования” предусмотрено создание оптимальных микроклиматических условий в отдельных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений естественного и искусственного освещения, вентиляции, кондиционирования воздуха, санитарно-технического оборудования и тому подобное. В современных операционных предусмотрена также местная вентиляция (отсосы) в зоне рабочего места анестезиолога, систематический лабораторный контроль концентрации анестетиков в воздухе. Наиболее эффективным профилактическим мероприятием против токсического действия анестетиков на членов операционной бригады является переход на внутривенный наркоз и спинномозговую анестезию. Широко используются индивидуальные средства защиты тела, глаз, органов дыхания. Для защиты от ионизирующих и неионизирующих электромагнитных излучений используются методы, основанные на физических законах послабления излучений – защита ограничением мощности источников излучения, расстоянием, временами, экранированием, которые решаются в законодательном и организационно-техническом направлениях. Законодательно предусмотренные лимиты доз ионизирующих излучений, предельно допустимые концентрации радионуклидов в воздухе рабочей зоны (СанПиН 2.6.1.2523-09 НРБ-99/2009), максимально допустимые активности радионуклидов на рабочем месте (ОСПУ) и другие. С целью сохранения здоровья медицинских работников с вредными условиями труда законодательством установлен сокращенный рабочий день: 4-часовой – для медицинских работников, непосредственно занятых работой с открытыми радионуклидами; 5-часовой рабочий день установлен для персонала, занятого работой с закрытыми источниками ионизирующих излучений (гама-, рентгеновских), а также для патологоанатомов, прозекторов, судмедэкспертов, анатомов; 5,5-часовой рабочий день – для врачей туберкулезных, психоневрологических диспансеров, физиотерапевтов, стоматологов; 6-часовой рабочий день – для персонала инфекционных, туберкулезных, психиатрических, наркологических, бальнеологических, радоновых, лабораторных отделений. Особенное место в системе охраны здоровья медицинских работников занимают обязательные профилактические медицинские осмотры, которые должны быть обязательными для медицинских работников с вредными условиями работы. Вопросы охраны труда медицинских работников предусмотрены также Трудовым кодексом ЛНР, Раздел Х. Охрана труда (2016). Приложение 3 Схема санитарно-гигиенического обследования больницы. Название больницы, ее адрес, район обслуживания. Когда и по какому проекту построена больница. Мощность больницы (общее количество коек), ее профиль и структура. Расположение больницы в плане населенного пункта, гигиеническая характеристика территории, наличие источников шума, загрязнения воздуха. (Начертите схематический ситуационный план). Гигиеническая оценка больничного участка, тип застройки, перечень корпусов. (Начертите схематический генеральный план участка). Порядок принятия больных. Планирование и режим работы приемного отделения общего назначения. Особенности приема больных детского, акушерского, инфекционного отделений. Порядок выписки больных. Гигиеническая оценка палатной секции терапевтического отделения. Воспользуйтесь методом обследования и опроса, а также выполните объективные исследования: определите в палатах (при наличии приборов) температуру, относительную влажность воздуха, концентрацию диоксида углерода, световой коэффициент, коэффициент естественного освещения, уровни искусственной освещенности и шума, необходимые и фактические объем и кратность вентиляции. При отсутствии приборов определите лишь показатели, которые можно измерить и рассчитать: световой коэффициент, углы падения, отверстия, искусственное освещение методом “Ватт”, площадь, кубатуру палат и другие. Приложите схематические эскизные чертежи планов секции и одной или двух палат. Гигиеническая оценка хирургического отделения и операционного блока, отделения интенсивной терапии, акушерского отделения, инфекционного отделения, детского отделения (по указанию преподавателя распределяются между студентами группы, после чего студенты обмениваются результатами обследования). Гигиеническая оценка организации и качества питания больных. Санитарное состояние и режим уборки палат и других помещений больницы. Методы и средства профилактики госпитальных инфекций. Личная гигиена больных. Санитарное состояние, режим уборки территории больницы. Удаление и обезвреживание мусора, отходов акушерских, хирургических отделений. Оценка гигиенических условий стационара больными. Санитарно-техническое обеспечение больницы: - водоснабжение (централизованное, местное, тип источника); наличие горячего водоснабжения; - отопление (тип, размещение отопительных приборов, их достаточность); - вентиляция: естественная (вытяжные каналы, форточки, фрамуги), искусственная (что преобладает – приток, вытяжка, их обоснование); - канализация (централизованная, местная, способы удаления и обезвреживания стоковых вод). Профессиональные вредности, гигиена и охрана труда медицинского персонала различных отделений и специальностей. Общие выводы о положительных и отрицательных сторонах санитарно-гигиенического режима в больнице, обоснованные рекомендации к его улучшению. Дополнения: графические материалы (ситуационный, генеральный план, план палатной секции, палат), анкеты опроса больных. Приложение 4 Анкета опроса больных о санитарном режиме отделения и больницы Ваша фамилия, имя, отчество, возраст, пол. Диагноз заболевания. Находились ли в больнице раньше (один раз, дважды, больше), длительность нахождения в больнице теперь. На сколько коек рассчитана палата, ее ориентация. Какой палате отдаете преимущество: одно-, двух-, трёх- или больше-коечной, почему? Тревожат ли Вас соседи по палате, как это сказывается (шум, свет светло, неприятные запахи и др.)? Когда начинаются утренние манипуляции, термометрия, уборка, не мешают ли они Вашему покою и сну? Какие другие факторы, связанные с распорядком дня и режима больницы Вас тревожат? Удовлетворяет ли Вас микроклимат в палате (температура, влажность, подвижность воздуха) и качество воздуха (неприятные запахи и их происхождение – от соседей, из других помещений отделения)? Тревожит ли Вас шум, его источники (в самой палате, из коридора и других помещений отделения, из других корпусов), в какие часы дня, ночи он наиболее интенсивный? Удовлетворяет ли Вас планировка палаты, размещение коек, их качество, удобство, качество другой мебели и оборудования? Чувствуете ли Вы неудобства от прямой инсоляции палаты? Какой ориентации окон палаты Вы отдаете преимущество и почему? Ваши замечания и пожелания относительно естественного и искусственного освещения палаты, цвета стен, мебели, оборудования, радиофикации, системы вызова персонала. Удовлетворяет ли Вас организация и режим питания? Ваши пожелания по его улучшению. Вы курите, находясь в больнице, курили ли до госпитализации? Пользуетесь ли Вы больничным садом, парком, как часто? Если нет, то, по каким причинам? Другие Ваши замечания и пожелания. ТЕМА 5 Учебная инструкция по расчету параметров защиты от внешнего бета-облучения Все без исключения α-излучатели и подавляющее большинство β-излучающих радионуклидов параллельно излучают и гамма-излучением. Таким образом защита от внешнего гамма-излучения полностью обеспечивает и защиту от α- и β-излучения. Лишь чистые -излучатели, в которых полностью отсутствует -излучение (P32, S35, C14, Ca46, Sr89, Sr90, Ir90), требуют проведения защитных мероприятий, отличающихся от используемых для -излучения. Такая защита основана на длине пробега β-частичек в воздухе или в экранирующих материалах. Длина пробега, в свою очередь, зависит от максимальной энергии этого излучения. Приложение 2 Учебная инструкция по расчету параметров защиты от внешнего γ-облучения на основании недельных доз облучения, выраженных в рентгенах Для оценки условий труда при работе с источниками γ-излучения и расчета защиты от внешнего облучения пользуются формулами (1), (2), которые позволяют определять зависимость дозы облучения (Д) от количества радионуклида (активности источника), времени облучения и расстояния между источником излучения и облучаемым объектом: Д =  ‑ Рентген/неделю (1) ‑ Рентген/неделю (1)Д =  ‑ Рентген/неделю (2), ‑ Рентген/неделю (2),где: Q ‑ активность источника в милликюри; M ‑ активность источника в мг/экв радия; Кγ ‑ γ-постоянная радионуклида; 8,4 ‑ γ-постоянная радия; t ‑ время облучения за рабочую неделю ‑ в часах (30 часов у рентгенологов и радиологов при работе с закрытыми источниками; 27 часов ‑ при работе с открытыми источниками); R ‑ расстояние между источником и облучаемым объектом в сантиметрах; Оценка условий труда проводится путем сравнения расчетной дозы с допустимым для категории А уровнем – 20 мЗв/на 50 рабочих недель = 0,4 мЗв/неделю, которая для γ-излучения равняется 0,04 рентгена/неделю. Преобразовав вышеупомянутую формулу относительно Q или М, t, R, можно определить активность, время или расстояние, которые обеспечивают безопасность персонала. В преобразованных формулах доза облучения обозначается D0 и отвечает допустимой дозе за рабочую неделю ‑ 0,04 рентген (0,4 мЗв). В случае, если защита количеством, расстоянием или временем не обеспечивают радиационную безопасность, применяют экранирование. Для определения толщины защитного экрана находят прежде всего кратность ослабления ‑ число, которое показывает, во сколько раз с помощью экрана необходимо ослабить излучение, чтобы созданная доза облучения не превышала допустимый лимит дозы. Кратность ослабления находят по формуле (3): К = D/D0, (3) где: D ‑ рассчитанная фактическая доза облучения для конкретных условий работы; D0 – допустимая доза облучения. На основании кратности ослабления и энергии γ-излучения данного радионуклида в специальных таблицах находят толщину защитного экрана из соответствующего материала свинца, железа, бетона. ТЕМА 6 Методы и средства санитарного надзора за объектами, на которых используются источники ионизирующего излучения При надзоре за объектами, на которых используются источники ионизирующего излучения, применяют общепринятые субъективные методы и средства, а также проводят объективный инструментальный радиационный контроль. Собственно санитарный надзор включает: знакомство с документацией, санитарным паспортом объекта, санитарное обследование и описание объекта, визуальный осмотр, опрашивание персонала; изучение и оценка санитарного оборудования, водоснабжения, вентиляции, покрытия поверхностей стен, пола; сбор, удаление, обезвреживание отходов; соблюдение санитарного режима эксплуатации, радиоасептики и т.п. Объективный инструментальный радиационный контроль включает 4 раздела: определение уровней радиации, т.е. мощности поглощенных доз радиации в воздухе (мощность экспозиционных доз) с помощью рентгенометров и микро-рентгенометров (МРМ-1, МРМ-2, ДРГ-3-01, СРП-68-01, СРП-88Р и др.) (рис. 1, 2);  Рис. 1. Сцинтилляционный радиометр переносной (СРП-68-01).  Рис. 2. Сцинтилляционный радиометр (СРП-88 Н). определение индивидуальных доз облучения персонала с помощью индивидуальных дозиметров – конденсаторных - КИД-1, КИД-2 (рис. 3), Д-2РЕ, ДП-24, термолюминесцентных - КДТ-02 (рис. 6), фотографических - ИФК-2,3 (рис. 4), ИФКУ, химических - ДП-70;  Рис. 3. Индивидуальный дозиметр „КИД-2” (1- тумблер; 2 – ручка „уст. шкалы”; 3 – шнур сетевой; 4 – шнур батарейный; 5 – гнездо „измерения”; 6 – гнездо „заряд”; 7 – „чувствительность 0,05 Р” (R7); 8 – чувствительность 1Р (R6); 9 – дозиметр 0,05 Р; 10 – дозиметр 1Р; 11 – предохранитель)  Рис. 4. Фотодозиметр ИФК-2,3 определение загрязнения радионуклидами рабочих поверхностей, рук, одежды работающих (переносные радиометры СРП-68-01, СЗБ-03 (рис. 5), УИМ 2-2 и др. определение концентрации радионуклидов в объектах среды атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, почве, воде водоемов, питьевой воде, пищевых продуктах и т.п. (лабораторные радиометры РУГ-90, РУГ-91, РУБ-91, ДП-100, ПП-16 и другие).  Рис. 5. Сигнализатор загрязнения бета-излучаемыми радионуклидами СЗБ-03  Рис. 6. Комплект индивидуальных термолюминесцентных дозиметров КДТ-02М (1 прибор термолюминесцентного преобразования УПФ-02; 2 комплект дозиметров; 3 дозиметр; 4 облучатель детекторов) Инструкции к использованию некоторых из перечисленных приборов радиационного контроля приведены ниже. Инструкция_по_измерению_мощности_поглощенных_в_воздухе'>Инструкция по измерению мощности поглощенных в воздухе доз рентгеновского и гамма-излучения сцинтилляционным радиометром переносным - СРП-68-01 (рис. 1) Прибор (батарейного, или от сети питания) готовится к работе согласно инструкции. Прибор имеет двойное назначение: а) для измерения степени загрязнения радионуклидами рабочих поверхностей в имп/сек, для чего переключатель (слева сверху) переводится на шкалу С-1; б) для измерения мощности дозы в воздухе в мкР/ч, для чего этот переключатель переводят на шкалу мкR/h. Затем переключатель режима работы прибора устанавливают на постоянную времени измерения, составляющую 2,5 сек. или 5 сек., а переключатель диапазонов в положение, при котором показание стрелочного прибора составляло бы не менее 30 % всей шкалы. Детектор излучения размещают на рабочем месте таким образом, чтобы условия его облучения отвечали условиям облучения персонала, а также человека, находящегося за защитными экранами или за стенами в сопредельных помещениях. Показания, учитывая диапазон, снимают с верхней (0-100) или нижней (0-30) шкалы прибора. При этом делают 5-10 измерений на протяжении минуты и рассчитывают среднее арифметическое. Результаты измерения мощности дозы в воздухе оценивают согласно нормативным документам: а) для рентгенологических объектов: на рабочем месте (персонал категории А) до 1,7 мР/час; за стенами в сопредельных помещениях (персонал категории Б) до 0,12 мР/час; для категории В (палаты, за пределами корпуса) до 0,03 мР/час. Примечание: для существующих рентгенологических объектов старой постройки эти величины, соответственно больше в 2 раза. б) для объектов с гамма-излучениями: в помещениях постоянного пребывания персонала категории А до 1,4 мР/час; пребывание половину рабочего времени до 2,9 мР/час. Для персонала категории Б (в сопредельных помещениях, на территории санитарно-защитных зон) до 0,12 мР/час; для категории В до 0,03 мР/час. Инструкция по измерению индивидуальных доз внешнего облучения с помощью термолюминесцентных дозиметров (рис. 6) 1. Назначение дозиметра. Термолюминесцентные дозиметры прибор КДТ-02, его модификации и аналоги предназначены для измерения поглощенной в воздухе дозы рентгеновского и γ-излучения с энергией свыше 10 кэВ. Диапазон измеряемых величин от 0,05 до 1 000 рентген. 2. Конструкция и принцип работы. Комплект термолюминесцентных дозиметров КДТ-02 состоит из набора дозиметров и устройства для преобразования термолюминисценции. Каждый дозиметр содержит 3 термолюминесцентных детектора в виде спрессованных таблеток фтористого лития или бората магния диаметром 5 мм и толщиной 1 мм. Устройство преобразования термолюминисценции выполнено в виде настольного прибора, на передней панели которого расположены переключатели температурных режимов и чувствительности, а также цифровые табло для снятия результатов измерения. Метод регистрации доз ионизирующего излучения основывается на способности некоторых кристаллических веществ термолюминофоров - поглощать и на длительное время сохранять энергию ионизирующего излучения. Нагрев термолюминофора сопровождается термолюминисценцией, интенсивность которой пропорциональна дозе облучения. Световой поток, излучаемый детектором, при нагревании превращается в последовательность импульсов напряжения, которые высвечиваются на цифровом табло пересчетного устройства. После подготовки к работе устройства преобразования термолюминисценции (подготавливается до начала занятий лаборантом) измерения показаний дозиметров проводится в такой последовательности: 1. Нажать кнопку “КОМПЕНСАЦИЯ” на передней панели устройства. 2. Выдвинуть салазки загрузочного блока до совмещения стрелки салазок с меткой “ИЗМЕРЕНИЕ”. При этом на передней панели устройства засветится лампочка “КОМПЕНСАЦИЯ”. 3. После того, как погаснет лампочка “КОМПЕНСАЦИЯ”, снять с загрузочного блока колпачок, вынуть из кассеты дозиметра один детектор и с помощью пинцета поместить его меченой стороной вниз в гнездо загрузочного блока. 4. Закрыть загрузочный блок колпачком. 5. Убедиться в том, что лампочка “НАГРЕВ” на передней панели мигает, а лампочка “СЧЕТ” не горит (в противном случае нажать кнопку “СБРОС”). 6. Плавно задвинуть салазки загрузочного блока вперед до упора. 7. Убедиться в том, что на передней панели устройства зажглась лампочка “ОТЖИГ”, а на световом табло состоялся сброс предыдущих показаний (при их наличии). 8. После того, как лампочка “ОТЖИГ” погаснет, вспыхнет лампочка “ИЗМЕРЕНИЕ”. Произойдет запуск пересчетного узла, контролируемый загоранием лампочки “СЧЕТ”. 9. По окончании времени измерения лампочка “ИЗМЕРЕНИЕ” погаснет и засветится лампочка “ДОЖИГ”. На световом табло прибора появится информация о величине дозы облучения (в рентгенах) термолюминесцентного дозиметра. 10. Записать показания, зафиксированные на световом табло. 11. После того, как погаснет лампочка “ДОЖИГ”, выдвинуть салазки загрузочного блока на себя до совмещения стрелки салазок с меткой “ИЗМЕРЕНИЕ”, детектор выпадает в приемный стакан. 12. Провести измерение других детекторов. Примечание: детекторы в режиме “ДОЖИГ” разряжаются, и поэтому могут использоваться повторно. |