Биохимия слюны. Слюна. Слюна ее значение и роль в развитии заболеваний полости рта

Скачать 5.73 Mb. Скачать 5.73 Mb.

|

|

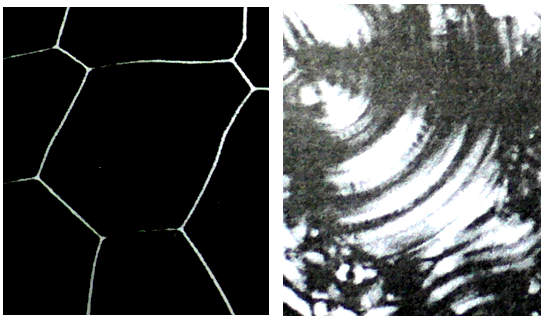

10. Кристаллографическое исследование смешанной слюны Для исследования структурно-оптических свойств смешанной слюны применяют метод поляризационной микроскопии, который позволяет наблюдать объекты в поляризованном свете и служит для изучения препаратов, оптические свойства которых неоднородны (так называемые анизотропные объекты, патент № 2109287). Оптические жидкокристаллические (ЖК) текстуры, образовавшиеся в ячейках, исследуются и фотографируются на поляризационном микроскопе при увеличении × 200 раз в скрещенном положении поляризаторов. Объект исследования – морфология, т.е. взаимное расположение, размер, форма и количество типичных двулучепреломляющих (ДЛП) текстур, светящихся белым светом на темном фоне, а также площадь, занимаемая ДЛП текстурой; наличие разрушения вследствие окисления; окраска текстуры. Обнаруженные особенности фиксируются в соответствии с кодировкой для СС (Еловикова Т.М., 2013, 2014 и др.). Представлено кодирование структурных признаков для морфокинетического анализа смешанной слюны (таблица 3) и фотографии структур смешанной слюны в поляризованном свете (рис. 26). Таблица 3 Кодирование структурных признаков для морфокинетического анализа смешанной слюны

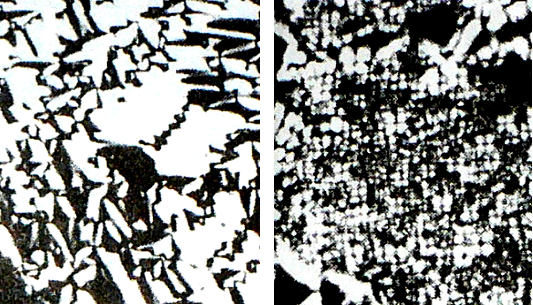

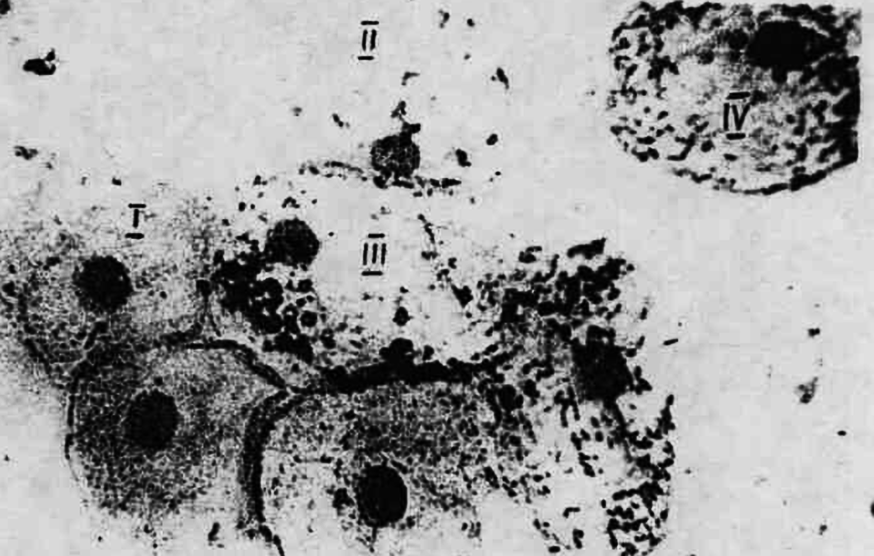

а – ЖКЛ, б – миелиновые формы  в – веерная, г – полигональная текстуры Рис. 26. Фотографии структур смешанной слюны в поляризованном свете. Анизотропное структурообразование смешанной слюны у здоровых лиц синхронизировано и существенно различается в дневное и ночное время (Антропова И.П., 2000). Изменение морфологии оптически активных структур соответствует большим гемодинамическим и микроциркуляторным изменениям, ведет к более выраженному десинхронозу параметров структурообразования и к интенсивному формированию структур «патологических» типов смешанной слюны. Исследование параметров смешанной слюны целесообразно проводить в качестве объективного морфотеста для ранней диагностики воспалительного процесса в тканях пародонта, выявления преморбидного фона, прогнозаболезни (Еловикова Т.М., 2000, 2013). Одним из перспективных направлений в разработке новых комплексных информативных методов исследования жидкостного гомеостаза на молекулярном уровне является изучение морфологических особенностей структур, образующихся в процессе фазового расслоения и кристаллизации биологических жидкостей и прежде всего – смешанной слюны. Такие тесты дают интегральную характеристику сложных биохимических процессов и отражают изменения, происходящие в организме вследствие самых различных патологических состояний (Антропова И.П., 2000; Мальчикова Л.П. с соавт, 2001; Емельянов С.С., 2010 и др.). 11. Интегральная оценка местного иммунитета неспецифической резистентности в цитологических препаратах как способность эпителиоцитов к адгезии микробных тел (РАМЭК) Оценка реакции адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками слизистой оболочки полости рта (СОПР). Для определения степени активности реакции адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками СОПР использовали методику Данилевского Н.Ф., Беленчук Т.А., Самойлова Ю.А. (1988) в модификации Васильевой Е.С. (1995) и Жегалиной Н.М. (1998). Эпителий для исследования получали при помощи мазка-отпечатка со слизистой оболочки щеки на предварительно обезжиренном предметном стекле для микроскопии. После этого стекла высушивали на воздухе и окрашивали по Романовскому-Гимзе. Микроскопию препаратов проводили при помощи светового микроскопа в жидкой иммерсионной системе с 630-кратным увеличением. При микроскопии микропрепарата мазка-отпечатка просматривали 100 эпителиальных клеток. Оценивали целостность структуры эпителиальной клетки, ее размеры, интенсивность окрашивания ядра и цитоплазмы. Цитоплазма эпителиальных клеток в наших наблюдениях была окрашена в светло-голубой цвет. Ядро имело округлую форму, мелкозернистую структуру и было окрашено в фиолетовый цвет. На фоне цитоплазмы клетки были хорошо видны микроорганизмы, окрашенные в интенсивно фиолетовый цвет, фиксированные на ее поверхности. Также хорошо контурировались кокки, диплококки, палочковидные формы, иногда – дрожжеподобные грибы. Количество и состав микроорганизмов варьировали. Просмотренные эпителиальные клетки распределяли на 4 категории в зависимости от числа адсорбированных на их поверхности микроорганизмов. Методика определения степени активности РАМЭК следующая: – 1 категория – эпителиальные клетки, на поверхности которых можно было увидеть не более 10 адсорбированных микроорганизмов. Эпителиальные клетки были правильной полигональной или округлой формы с четкими контурами. Их цитоплазма была светлой и однородной. Ядро – округлой формы, небольших размеров с мелкой зернистостью, окрашено в фиолетовый цвет. – 2 категория – эпителиальные клетки, на поверхности которых адсорбировано от 10 до 50 различных видов микроорганизмов. Клетки при этом чаще имели округлую форму, ядро больших размеров, несколько большей зернистости и более интенсивной фиолетовой окраски. – 3 категория – эпителиальные клетки, на поверхности которых адсорбировано от 50 до 100 микроорганизмов. Ядро и цитоплазма этих клеток меньше воспринимают окраску. Целостность контуров не нарушена, однако иногда клетки несколько деформированы. – 4 категория – эпителиальные клетки, на поверхности которых располагалось более 100 различных видов микроорганизмов. Такие клетки часто сами были «нашпигованы» микроорганизмами и находились в состоянии частичной деструкции. Контуры клетки деформированы, оболочка значительно разрушена. Категории РАМЭК редставлены на фотографии (рис. 27)  Рис. 27. Категории РАМЭК (объяснения в тексте). После просмотра 100 эпителиальных клеток в мазке-отпечатке и их классификации по категориям РАМ, подсчитывали число клеток, относящихся к каждой из 4-х категорий, и определяли их процентное соотношение. В случаях, когда более 50% эпителиальных клеток из числа просмотренных в мазке-отпечатке относились к 1 и 2 категориям, уровень неспецифической резистентности у данного больного считали неудовлетворительным или прогностически неблагоприятным. При преобладании в процентном соотношении среди просмотренных клеток эпителиальных клеток 3 и 4 категорий, неспецифическую резистентность считали удовлетворительной или прогностически благоприятной. Причем превалирование клеток 3й категории, которые способны не разрушаясь адсорбировать до 100 микроорганизмов и уничтожать их, рассматривали как самый прогностически благоприятный результат. Для количественного выражения результатов оценки использовали средний цитоморфологический коэффициент (СЦК), позволяющий индивидуализировать оценку неспецифической резистентности у больных. СЦК вычисляли по формуле Астальди Г. и Верга Л.: Ах1 + Бх2+Вх3+Гх4  СЦК = СЦК = К Буквами А, Б, В, Г обозначено количество эпителиальных клеток, принадлежащих соответственно к 1, 2, 3 и 4 категориям по активности адсорбции микроорганизмов. После определения числа клеток, принадлежащих к каждой из условных категорий адсорбции, число клеток 1 категории (А) умножали на 1, число клеток, относящихся к 2 категории (Б) – умножали на 2, количество эпителиальных клеток 3 категории (В) – умножали на 3, количество клеток 4 категории (Г) – на 4. Полученные значения суммировали и делили на число просмотренных клеток, в формуле обозначенного буквой К. При неудовлетворительном уровне неспецифической резистентности, из-за преобладания эпителиальных клеток 1 и 2 категорий, количество которых умножали на цифры 1 и 2 соответственно, сумма значений и величина СЦК были меньше, чем при преобладании клеток 3 и 4 категорий. Последнее наблюдалось при высокой противомикробной защите у обследуемых, умножение количества клеток на числа 3 и 4 в сумме давало большие значения и величину СЦК. Величина К была практически постоянной и изменялась лишь в тех случаях, когда в мазке-отпечатке наблюдали менее 100 бактерий. Таким образом, с помощью реакции адсорбции микроорганизмов эпителиальными клетками (Т.М. Еловикова, Г.И. Ронь, Батюков Н.М., 1996, 1998, 2001, 2016; Миронова А.О., Калабина А., Еловикова Т.М., 2016 и др.) определяли защитные возможности организма и неспецифической резистентности полости рта. 12. Слюна как тест-объект в эколого-аналитическом мониторинге микроэлементов Исследованиями Халатова В.А., Невзоровой Е.В., Гулина А.В. показана возможность использования данных о содержании микроэлементов в нестимулированной смешанной слюне как индикатора воздействия антропогенных загрязнителей окружающей среды (на территории промышленного города) на состояние антиоксидантной и иммунной системы, а также местного иммунитета полости рта и здоровье в целом. Воздействие на людей повышенных концентраций загрязняющих веществ сопровождается их накоплением в организме человека. Микроэлементный состав биожидкостей (кровь, моча, слюна) отражает суммарное поступление загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, воды и продуктов питания (Кузьмина Э.М.). Выделение слюнных желез изотонично по содержанию некоторых металлов плазме человека. Халатов В.А. с соавторами выявили зависимость содержания некоторых элементов от пола, возраста, болезней, применения медицинских препаратов, влияния окружающей среды. Изменение элементного состава смешанной слюны играет важную роль в этиологии и в развитии патологии органов и систем организма. Смешанная слюна – ценный диагностический материал. Сбор смешанной слюны неинвазивен, а хранение образцов отличается экономичностью и легкостью. Наиболее частой причиной снижения реактивности организма являются неблагоприятные факторы внешней среды, которые действуют постоянно, оказывая выраженное влияние и на иммунную систему, и на местный иммунитет полости рта. Уровень элементного и иммуноглобулинового статуса смешанной слюны здоровых людей свидетельствует о состоянии местного иммунитета полости рта. Изменение элементного состава смешанной слюны играет важную роль в этиологии стоматологических заболеваний. Микроэлементы являются составными компонентами веществ, участвующих в обменных процессах и регулирующих их в организме, влияют на резистентность или восприимчивость зубов к кариесу (Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2006). Особый интерес представляет наличие в смешанной слюне свинца, кадмия, кобальта, марганца, никеля, алюминия и хрома. Эти элементы являются конкурентами кальция, играющего ведущую роль в процессах минерализации, деминерализации и реминерализации твердых тканей зубов (Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2015). Известно, что микроэлементы, выступая в роли анти- и прооксидантов, играют важную роль в становлении и поддержании равновесия в системе «генерация свободных радикалов – детоксикация свободных радикалов». Для оценки уровня антиоксидантной защиты важен анализ содержания в смешанной слюне эссенциальных микроэлементов, являющихся кофакторами ферментов – селена, цинка, меди, железа, магния и кальция, снижение концентрации которых приводит к снижению активности ферментов (Халатов В.А. с соавт., 2013). Особое значение имеет содержание в организме микроэлементов (медь, магний, селен и цинк), которые действуют через регуляторные механизмы иммуногенеза благодаря их влиянию на синтез белка и клеточную энергетику и играют важную роль в регуляции иммунного ответа. Эти элементы играют важную роль в клеточном и гуморальном иммунитете. Дефицит их повышает чувствительность к инфекции, снижает продукцию g-интерферона и интерлейкина-2, литическую активность естественных киллеров и их относительное содержание в популяции Т-лимфоцитов. Натрий и калий, в связи с их высоким содержанием в смешанной слюне, влияют и на характер кариозного процесса и на состояние симпато-адреналовой системы (как косвенный показатель), обеспечивающей ответ на изменяющиеся условия внешней среды. Для оценки накопления тяжелых металлов в смешанной слюне людей, проживающих на территории промышленного города (не менее 15 лет), и возможности ее использования в качестве тест-объекта, авторы исходили из степени экологической напряженности. В качестве показателя окружающей среды была выбрана степень загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами, оказывающая наиболее сильное влияние на здоровье населения в условиях города. При этом загрязнение атмосферного воздуха формировалось за счет совместного влияния выбросов промышленности и автотранспорта. Преобладающие загрязнители: диоксид азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен в концентрациях выше ПДК в 1,06–8,7 раза (Халатов В.А. с соавт., 2013). Авторы отметили, что в почве промышленного центра концентрация подвижных форм тяжелых металлов превышает ПДК по свинцу (Рb) до 55,5 раза и цинку (Zn) – до 6,4 раза в жилой зоне, по меди (Си) – до 21,2 раза, бенз(а)пирен выше ПДК в 8,3 раза и т.д. Человеческий организм, находясь в тесном взаимодействии с окружающей средой, не может не реагировать на изменение ее состава. Изучение заболеваемости населения промышленного центра позволило ранжировать выявленные заболевания: болезни органов дыхания – 79,63 %, органов пищеварения –9,27 %, болезни мочеполовой системы –3,35 % (цит. по: Халатову В.А. с соавт.). В группу сравнения вошли жители относительно экологически «чистого» района (того же возраста – 25–45 лет). Сбор слюны проводился между 10 и 11 часами утра, поскольку имеется существенная взаимосвязь концентрации химических элементов в смешанной слюне со временем суток (Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2015). Необходимое для анализа количество смешанной слюны (3–5 мл) собирается в течение 15–20 мин в специальные стерильные пластиковые пробирки с плотно притертыми крышками. Анализ элементного состава нестимулированной смешанной слюны, предварительно разбавленной бидистиллированной водой в соотношении 1:2, проводили методом атомно-эмиссионной спектроскопии (цит. по: Халатов В.А. с соавт., 2013). В результате исследований выявлен уровень концентрации микроэлементов в слюне обследуемых (табл. 4). Таблица 4. Концентрация микроэлементов в слюне жителей |