Биохимия слюны. Слюна. Слюна ее значение и роль в развитии заболеваний полости рта

Скачать 5.73 Mb. Скачать 5.73 Mb.

|

|

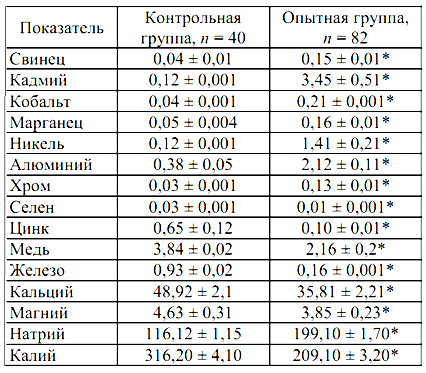

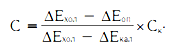

n = 122, мкг/мл (M ± m)  Установлено, что содержание металлов, являющихся конкурентами кальция, в СС жителей опытной группы и группы сравнения разное. Содержание свинца, кадмия, кобальта, марганца, никеля, магния, алюминия и хрома в смешанной слюне обследуемых опытной группы значительно выше показателей группы сравнения: свинца – в 3,75 раза, кадмия – в 28,75 раза, кобальта – в 5,25 раза, марганца – в 3,2 раза, никеля – в 11,75 раза, алюминия – в 5,57 раза и хрома – в 4,33 раза. Содержание в слюне эссенциальных микроэлементов, выступающих в роли анти- и прооксидантов и являющихся кофакторами ферментов – селена, цинка, меди, железа, магния и кальция, значительно ниже показателей группы сравнения: селена – в 3 раза, цинка – в 6,5 раза, меди – в 1,77 раза, железа – в 5,8 раза, магния – в 1,2 раза и кальция – в 1,36 раза. Содержание в СС натрия и калия, уровень которых является косвенным показателем функционального состояния симпато-адреналовой системы, обеспечивающей ответ на изменяющиеся условия внешней среды, различно. Так, концентрация натрия в опытной группе была выше в 1,7 раза, калия – ниже в 1,5 раза, чем в группе сравнения (p < 0,001).С увеличением степени экологической напряженности уменьшается содержание в смешанной слюне меди, магния, селена и цинка – микроэлементов, играющих важную роль в регуляции иммунного ответа. Все вышесказанное свидетельствует о возможности применения смешанной слюны в качестве тест-объекта в эколого-аналитическом мониторинге микроэлементов. Если цинк, медь, железо, магний, селен и кальций являются эссенциальными микроэлементами, входящими в состав многих ферментных систем организма, то хром, никель, свинец, кадмий, марганец, кобальт, алюминий являются металлами-токсикантами. Их повышенное значение может привести к дисбалансу одной из важнейших гомеостатических систем организма, каким является иммунная система, которая во многом определяет степень здоровья человека и его адаптационные возможности, так как является первичным звеном в биологическом ответе на действие ксенобиотиков (Халатов В.А. с соавт., 2013). Учитывая, что наиболее частой причиной снижения реактивности организма являются неблагоприятные факторы внешней среды, которые действуют постоянно, оказывая выраженное влияние и на иммунную систему, и на местный иммунитет полости рта, а показатели элементного состава смешанной слюны могут быть использованы для оценки факторов местной резистентности полости рта (Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2006; Халатов В.А. с соавт., 2013; Бельская Л.В., Григорьев А.И., Шалыгин С.П., 2017 и др.). К вышесказанному следует добавить, что одним из механизмов, через которые реализуется воздействие факторов окружающей среды на организм человека, является «окислительный стресс» (Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж., 2017). В настоящее время большое количество исследований посвящено проблеме соотношения продукции свободных радикалов в норме и при различных патологических состояниях, а также способности системы антиоксидантной защиты (АОЗ) эффективно блокировать их негативное воздействие (Чанчаева Е. А., Айзман Р. И., Герасев А. Д., 2013). Антиоксидантная защита (АОЗ) организма состоит из ферментативного звена, включающего антиоксидантные ферменты (супероксиддисмутаза, СОД, каталаза, глутатионредуктаза и др.), и неферментативного звена, содержащего низкомолекулярные вещества-антиоксиданты (витамины, глутатитон, мелатонин и др.). Баланс генерации свободных радикалов и система АОЗ оцениваются по накоплению различных продуктов – диеновых конъюгатов, малонового диальдегида, оснований Шиффа, уровню окисленности белка (Петрович Ю.А., Пузин М.Н., Сухова Т.В., 2000). Другие подходы к оценке антиоксидантной активности (АОА) – это исследование кинетики блокирования относительно стабильных радикалов, генерируемых непосредственно в реакционной среде, либо оценка скорости потребления кислорода (Николаев И. В., Колобкова Л. Н., Ландесман Е. О., Степанова Е. В., Королева О. В., 2008). При этом в зависимости от типа используемого радикала оцениваются различные компоненты системы АОЗ. Существующие методы определения АОА подразделяются на кулонометрические, хемилюминесцентные и спектрофотометрические, включая определение отдельных компонентов системы АОЗ, и интегральные методы (Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж., 2017; Волчегорский И. А., Корнилова Н. В., Бутюгин И.А., 2010). Характер изменений состояния основных звеньев АОЗ изучают в различных тканях и органах, внутри- и внеклеточных жидкостях (бронхоальвеолярной, мозговой, слезной, плазме крови), пристеночном слизистом слое верхних отделов пищеварительного тракта и, разумеется, смешанной слюне (Савлуков А. И., Камилов Р. Ф., Самсонов В. М., Шакиров Д. Ф., 2010). В качестве материала для изучения свободнорадикальных процессов могут использоваться даже клетки крови. Однако целесообразно исследовать разработку подходов к оценке выраженности «окислительного стресса» посредством определения активности антиоксидантных ферментов и АОА СС человека и изучение вариации данных показателей в норме, поскольку мониторинг активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы позволяет оценить степень влияния экологической обстановки, в том числе химических факторов среды обитания, на здоровье населения. Ввиду неоднозначного характера изменения активности каталазы и СОД интерпретация получаемых результатов может быть затруднена, поэтому более целесообразно использовать интегральные показатели, в частности АОА. Активность индивидуальных антиоксидантных ферментов довольно сильно варьирует даже в течение суток. Наиболее перспективным показателем для оценки интенсивности «окислительного стресса» может выступать АОА биологических жидкостей и, прежде всего, смешанной слюны. Авторы подобрали методику определения АОА смешанной слюны с использованием 2,6-дихлорфенолиндофенола, определили хронофизиологические особенности динамики АОА смешанной слюны в норме, показали стабильность данного параметра с учетом половозрастных характеристик. Концентрацию антиоксидантов в образце рассчитывали по формуле:  Активность СОД определяли по накоплению продукта автоокисления адреналина супероксидным анион-радикалом в щелочной среде, активность каталазы (методика М. А. Королюка: Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., 2015). Активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) определяли по методу Райтмана – Френкеля (Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж., 2017). Суточные колебания можно объяснить тем, что показатель АОА отражает содержание в биологических жидкостях низкомолекулярных веществ, обладающих антиоксидантными свойствами (витамины, серосодержащие аминокислоты, глутатион, мелатонин и т.д.). По химической структуре мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) представляет собой производное биогенного амина серотонина, который, в свою очередь, синтезируется из аминокислоты триптофана, поступающей с пищей. Установлено, что мелатонин образуется в клетках эпифиза, а затем секретируется в кровь, преимущественно в темное время суток, ночью, тогда как на свету, в утренние и дневные часы, выработка гормона резко подавляется. Максимальное содержание мелатонина в организме человека наблюдается в 2 часа ночи (Анисимов В. Н., 2003). Мелатонин связывает свободные радикалы кислорода, одновременно запуская естественную систему АОЗ через активацию СОД и каталазы. В исследованиях in vitro было выявлено, что мелатонин обладает значительно большей АОА в плане прерывания процессов перекисного окисления липидов и инактивации активных свободных радикалов -OH и ROO-, чем известные антиоксиданты (Датиева В. К., Васенина Е. Е., Левин О. С., 2013). Авторы предположили, что повышение АОА СС в ночные часы обусловлено повышенной продукцией мелатонина. Акрофаза АОА в дневные часы также может быть связана с повышением активности каталазы, в ночные – СОД. Для подтверждения данного предположения рассчитаны коэффициенты корреляции по Спирмену (p < 0,05). Отмечена положительная корреляция между активностью каталазы и АОА (r =0,76) на протяжении суток, а также отрицательная корреляция между активностью СОД и АОА (r = –0,48) в дневные часы. Установлена взаимосвязь между суммарной АОА смешанной слюны и активностью аминотрансфераз, что подтверждается отрицательными коэффициентами корреляции (r = –0,74 для АЛТ, r = –0,71 для АСТ). Увеличение активности аминотрансфераз, по-видимому, связано с повреждением клеточных мембран, что, в свою очередь, увеличивает генерацию свободных радикалов и снижает АОА смешанной слюны. При наблюдении за показателями АОА в течение недели отмечено их относительно стабильное значение без ярко выраженных минимумов и максимумов, что позволяет использовать среднее значение данного показателя для сравнительных исследований (1,95 ± 0,05) мМ. Таким образом, следует заключить, что активность индивидуальных антиоксидантных ферментов достаточно сильно варьирует даже в течение суток. Наиболее перспективным показателем для оценки интенсивности «окислительного стресса» может выступать АОА смешанной слюны. Подобрана методика определения АОА слюны с использованием 2,6-дихлорфенолиндофенола. Определены хронофизиологические особенности динамики АОА СС в норме, показана стабильность данного параметра с учетом половозрастных характеристик (Бельская Л. В., Сарф Е. А., Косенок В. К., Массард Ж., 2017). 13. Околосуточная динамика минерального состава смешанной слюны человека Выявление особенностей околосуточной динамики минерального состава смешанной слюны, высокую скорость изменения ее можно использовать для мониторинга различных биоритмов (сезонных, околосуточных, циркадианных и т.д.), что особенно важно при изучении физиологических особенностей организма человека (Бельская Л.В., Сарф Е.А., 2015). Пробы смешанной слюны собирали в течение 10 минут каждые 3 часа (в 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа), после чего центрифугировали при 7000 об/мин. Во всех образцах определяли рН, концентрацию ионов кальция, калия, натрия и неорганического фосфора методом капиллярного электрофореза, рассчитывали коэффициенты Ca/P и Na/K. Авторы показали, что рост Ca/P-коэффициента наблюдается, начиная с полуночи до 9 часов утра. Установлено наличие минимума данного показателя в дневные часы и дальнейший рост с максимумом в 18-21 час. Для соотношения Na/K, напротив, в утренние часы отмечено уменьшение, тогда как во второй половине дня – рост. Тем не менее, минимальное значение также соответствует времени 12-15 часов дня. Выявленные особенности динамики Na/K-коэффициента обусловлены снижением уровня натрия и повышением концентрации калия, что может рассматриваться как результат выраженного напряжения симпатоадреналовой системы. Известно, что показатели уровня натрия и калия в слюне находятся в обратной зависимости от уровня кортикостероидов и катехоламинов в крови. Резкое снижение экскреции натрия со слюной в утренние часы может свидетельствовать о переходе организма от пассивного поведения к активной деятельности, которая характеризуется повышением уровня обменных процессов, усилением гормональной активности и тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (Бельская Л.В., Сарф Е.А., 2015). 14. Возрастные изменения секреции слюны у здоровых лиц По данным Пожарицкой М.М. с соавт. (2016), нарушения секреторной функции слюнных желез – частый симптом, встречающийся в стоматологической практике: на сухость в полости рта жалуется каждый десятый больной, обращающийся к стоматологу. Поэтому для объективной оценки уровня секреции слюны необходимо проведение сиалометрии. Известно, что в сутки взрослый человек выделяет около 1,5 л смешанной слюны. Данные о скорости секреции слюны у здоровых лиц, представленные разными авторами, неоднозначны - четкие критерии оценки уровня секреции смешанной слюны (ротовой жидкости) у здоровых лиц в различных возрастных группах в литературе отсутствуют (Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г., Абальмасов Д.В., Макарова О.В., Старосельцева Л.К., 2016). Секреция слюны подвержена биоритмам, зависит от сезона, времени суток и других факторов. Секреторная активность слюнных желез определяется функциональным состоянием центральной и вегетативной нервной системы. Патология внутренних органов, прием лекарственных препаратов, лучевые воздействия влияют на качественный и количественный состав смешанной слюны. Как указано выше, закладка слюнных желез происходит на 5-й неделе эмбрионального развития. Первыми закладываются околоушные слюнные железы, затем поднижнечелюстные, подъязычные и малые слюнные железы. Однако дифференцировка ацинусов и протоков слюнных желез не заканчивается к моменту рождения ребенка, окончательное формирование слюнных желез происходит в среднем к 20 годам жизни. Особенности строения малых слюнных желез сохраняются до 60-летнего возраста. Возрастные изменения слюнных желез характеризуются уменьшением объема ацинарной ткани. В процессах минерализации и реминерализации зубов основную роль играет секрет прежде всего околоушных слюнных желез. Смешанная слюна имеет важное физиологическое значение как для организма в целом, так и для состояния слизистой оболочки полости рта и зубов. СЖ участвуют в поддержании гомеостаза, выполняют пищеварительную, эндокринную, выделительную, защитную функции. Со слюной экскретируются галогены и некоторые соли металлов (серебро, ртуть, свинец, висмут, железо, мышьяк), некоторые лекарственные препараты (пенициллин, сульфаниламиды, салициловая кислота, стрихнин, хинин, алкалоиды и др.). Со слюной выделяется ряд вирусов: бешенства, полиомиелита, эпидемического паротита, гепатита, вируса иммунодефицита человека. Слюна играет большую роль в процессе созревания, минерализации эмали, образовании пелликулы на поверхности зуба. Слюна обеспечивает вкусовое восприятие пищи, оказывает гидрофилизирующее, защитное, трофическое влияние на слизистую оболочку полости рта. В практике врача-стоматолога встречаются больные с двумя типами нарушения секреции слюны: гиперсекрецией и гипосекрецией (Ронь Г.И., 2008; Пожарицкая М.М. с соавт, 2016). Гиперсекреция слюны наблюдается при ряде заболеваний: язвенная болезнь желудка, глистная инвазия, токсикоз первой половины беременности, паркинсонизм, после нарушения мозгового кровообращения, при язвенном стоматите, одон-тогенных воспалительных заболеваниях, при отравлении свинцом и ртутью, заболевании парасимпатической нервной системы (центральных и периферических отделов). Гипосекреция слюны наблюдается при гипоацидных, анацидных гастритах, заболеваниях соединительной ткани (системная склеродермия, системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь и синдром Шегрена), дизентерии, авитаминозах, гипотиреозе, анемии, эпидемическом гепатите, невралгии тройничного нерва, при физиологической беременности, после приема ряда лекарственных препаратов (гипотензивных, психотропных средств). Гипосекреция, или полная асиалия (отсутствие слюны) приводит к развитию ксеростомии («сухого рта»). При ксеростомии развиваются быстропрогрессирующий кариес, маргинальный периодонтит, мукозиты с выраженным жжением и болью, кандидоз, дисфагия. В связи с быстрым разрушением зубов и появлением у таких больных проблем с речью, плохой фиксацией съемных протезов, дурного запаха изо рта развивается социальная дезадаптация (Пожарицкая М.М. с соавт., 2016). В стоматологической практике используют два подхода к оценке секретируемой слюны. Исследования Пожарицкой М.М. с соавт. (2016) показали: можно определить объем секрета отдельно взятой большой слюнной железы или суммарную секрецию всех больших и малых слюнных желез. Определение количества секрета большой слюнной железы проводится с помощью канюли, введенной в проток, или капсулы Красногорского–Ющенко. Преимущество этого метода состоит в том, что получают чистый секрет, который в дальнейшем можно использовать для биохимических исследований. Недостатком этого метода является то, что при его использовании не учитывается уровень секреции других больших и малых слюнных желез. Поэтому забор смешанной слюны дает более полное представление о функции всех слюнных желез. Многие исследователи считают этот метод наиболее целесообразным для использования в клинике. Уровень секреции смешанной слюны можно определять методом сплевывания, отсасывания, высушивания ротовой жидкости. Метод сплевывания проводится путем сбора слюны в мерную пробирку. Сбор слюны следует проводить всегда в одно и то же время суток (в 10–12 часов дня), спустя 2–2,5 часа после приема пищи. Этот метод является неинвазивным для больного и наиболее доступным для применения в практике врача-стоматолога. Метод отсасывания проводится отсасыванием слюны из ротовой полости по мере ее накопления. Метод высушивания заключается во взвешивании тампонов до и после их смачивания слюной (Пожарицкая М.М. с соавт., 2016). Секрецию слюны можно определить без стимуляции и после стимуляции. Стимуляция слюноотделения проводится различными методами и позволяет получить большее количество слюны за короткий промежуток времени. Используются различные стимуляторы: пищевые раздражители (лимон, клюква, апельсин, яблоки); химические вещества (0,5% раствор лимонной кислоты, 1% раствор аскорбиновой, уксусной кислоты); лекарственные препараты (1% раствор пилокарпина). Но химические стимуляторы изменяют состав слюны. Механическая стимуляция проводится путем жевания раздражителей (парафин, резина, жвачка). При сти-муляции слюноотделения увеличивается уровень общего белка, бикарбонатов, происходит защелачивание рН. Пожарицкая М.М. с соавт. (2016) обследовали 326 практически здоровых лиц, находившихся на санации полости рта. Возраст обследованных колебался от 21 до 80 лет, среди них было 154 мужчины и 133 женщины. В зависимости от возраста авторы выделили 5 групп: 1-я – от 21 до 30 лет, 2-я – от 31 до 40 лет, 3-я – от 41 до 50 лет, 4-я – от 51 до 60 лет, 5-я – старше 60 лет. Стоматологическое обследование практически здоровых лиц проводили по общепринятой методике. Секреторную функцию больших и малых слюнных желез определяли в осенне-зимний период по результатам общей сиалометрии. Общую сиалометрию проводили в 10–12 ч дня, через 2–2,5 ч после приема пищи путем сбора смешанной слюны методом сплевывания ее в мерную пробирку в течение 10 мин. Объем секретируемой слюны определяли в миллилитрах. Скорость секреции смешанной слюны рассчитывали путем деления показателей количества выделенной слюны на время секреции (мл/мин). Для оценки объема секреции стимулированной слюны использовали жевательную резинку. В обследованной группе практически здоровых лиц уровень секреции смешанной слюны за 10 мин в целом составил 3,41 ± 0,20 мл. Самые высокие показатели секреции определялись в возрастной группе от 21 до 30 лет – 4,47 ± 0,23 мл. Во 2-й группе уровень секреции смешанной слюны снижался. В возрасте от 41 до 50 лет объем секретируемой смешанной слюны уменьшался по сравнению с предыдущими группами и составил 3,09 ± 0,18 мл. В 4-й и 5-й группах показатель объема секретируемой смешанной слюны также снижался по сравнению с предыдущими возрастными группами. Авторами разработана формула для подсчета количества выделяемой слюны в зависимости от пола и возраста. По мнению исследователей, количество ротовой жидкости, выделяемой за единицу времени, зависит от возраста и пола. У мужчин уровень секреции слюны выше, чем у женщин. В норме уровень секреции смешанной слюны у мужчин может быть определен по формуле: [–0,09 (x – 25) + 5,71], у женщин: [–0,06 (x – 25) + 4,22], где x – возраст в годах. Возможно, этим в какой-то степени объясняется большая распространенность и интенсивность кариеса у женщин по сравнению с мужчинами. Полученные результаты исследования секреторной функции слюнных желез, проведенного Пожарицкой М.М. с соавт. (2016), свидетельствуют о том, что с возрастом уровень секреции смешанной слюны снижается. |