01 Болезни органов дыхания. Сокращения и условные обозначения

Скачать 2.33 Mb. Скачать 2.33 Mb.

|

|

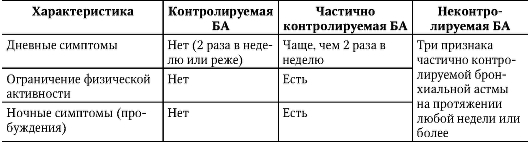

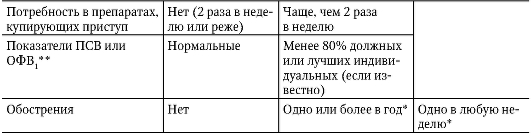

Неиммунные механизмы. Известно, что помимо антигензависимой дегрануляции тучных клеток существует большое количество неспецифических факторов (токсины, ферменты, лекарственные средства, различные макромолекулы и др.), вызывающих дегрануляцию тучных клеток неиммунным путем. Различные физические, механические и химические раздражители (например, дым, двуокись серы, пыль, холодный воздух и др.), инфекционные агенты (без сенсибилизации и аллергизации) провоцируют рефлекторный бронхоспазм путем стимуляции рецепторов в дыхательных путях. Ранее полагали, что такая реакция осуществляется посредством повышения активности парасимпатической нервной системы. В настоящее время этот механизм не считают основным. Обнаружена распространенная сеть нервных волокон неадренергической нехолинергической регуляции бронхов, содержащих мощные нейропептиды (нейрокин А и В, субстанцию Р, вазоактивный интестинальный пептид и др.), которые имеют отношение к развитию большинства признаков обострения бронхиальной астмы. В формировании нестабильного метаболизма тучных клеток предполагают участие глюкокортикоидной недостаточности, нарушений функционирования яичников (гиперэстрогенемия и гипопрогестеронемия) и нервно-психических нарушений. Глюкокортикоидная недостаточность способствует развитию гиперреактивности тучных клеток, снижению синтеза катехоламинов, активации простагландинов F2a, а также нарушению иммунокомпетентной системы (комплексное участие в патогенезе БА, иммунологических и неиммунологических механизмах). Гиперэстрогенемия и гипопрогестеронемия воздействуют главным образом на a- и бета-адренорецепторы, повышая активность первых и снижая активность последних. При нарушении бронхиальной проходимости, обусловленном любыми другими механизмами, также отмечают адренергический дисбаланс, выражающийся в преобладании системы гуанилатциклазы над системой аденилатциклазы. Кроме того, изменяется содержание внутриклеточного фермента фосфодиэстеразы, усиливается поступление ионов кальция в клетку и нарушается обмен простагландинов. Преобладание того или иного механизма в патогенезе БА позволяет выделить ее различные патогенетические варианты (Г.Б. Федосеев, 1982; А.Г. Чучалин, 1985). Классификация Единой классификации БА до настоящего времени не существует. В 1982 г. Г.Б. Федосеев предложил классификацию, подчеркивающую многообразие патогенетических механизмов развития БА. Она не отменяет таковую, разработанную А.Д. Адо и П.К. Булатовым (1969), но развивает ее с учетом результатов новых исследований. Классификация бронхиальной астмы (Г.Б. Федосеев, 1982) • Этапы развития БА: - состояние предастмы; - клинически оформленная БА. К предастме относят все состояния, которые могут привести к возникновению БА (острый и хронический бронхит, а также пневмония с элементами бронхоспазма, в сочетании с вазомоторным ринитом, крапивницей и другими состояниями, при которых обнаруживают эозинофилию в крови и увеличенное содержание эозинофилов в мокроте). После первого приступа или сразу возникшего астматического статуса БА считают клинически оформленной. • Формы БА: - иммунологическая; - неиммунологическая (не включают в формулировку клинического диагноза). • Патогенетические механизмы (клинико-патогенетические варианты) БА: - атопический; - инфекционно-зависимый; - аутоиммунный; - дисгормональный; - нервно-психический дисбаланс; - адренергический дисбаланс; - первично измененная реактивность бронхов. Чаще всего обнаруживают атопический и инфекционно-зависимый варианты БА. Возможно их сочетание; в таких случаях говорят о смешанной БА. Разделение БА по патогенетическим механизмам и выделение основного из них представляют трудную и часто неразрешимую задачу, особенно для врачей поликлиник. Тем не менее во всех случаях такая попытка оправдана, так как каждый из патогенетических механизмов предполагает определенный, свойственный только ему характер медикаментозного лечения. У одного больного возможно сочетание нескольких клинико-патогенетических вариантов. В такой ситуации на момент обследования необходимо выделить основной вариант для конкретного больного, так как это важно для проведения полноценного лечения. При длительном течении БА возможна смена патогенетического механизма. • Тяжесть течения БА: - легкое; - средней тяжести; - тяжелое. При легком течении БА обострения не длительные, возникают 2-3 раза в год. Приступы удушья купируют, как правило, приемом внутрь различных бронхолитических препаратов. В межприступном периоде признаки бронхоспазма, как правило, отсутствуют. Среднетяжелое течение характеризуется более частыми обострениями (3-4 раза в год). Приступы удушья протекают тяжелее; их купируют инъекциями лекарственных препаратов. При тяжелом течении БА обострения возникают часто (5 раз в год и более) и отличаются длительностью. Приступы тяжелые и нередко переходят в астматическое состояние. В ряде случаев разделение БА по тяжести течения бывает условным. Так, при легком течении БА больной может погибнуть от внезапно развившегося астматического статуса. В то же время при довольно тяжелом течении болезни возможна спонтанная ремиссия. • Фазы течения БА: - обострение; - стихающее обострение; - ремиссия. Фаза обострения характеризуется выраженными признаками заболевания и, прежде всего, повторно возникающими приступами БА или астматическими состояниями. В фазе стихающего обострения приступы становятся более редкими и нетяжелыми. Физикальные и функциональные признаки заболевания выражены меньше, чем в фазе обострения. В фазе ремиссии исчезают типичные признаки БА: приступы удушья не возникают; полностью или частично восстанавливается проходимость бронхов. • Осложнения: - легочные (эмфизема легких, дыхательная недостаточность, ателектаз, пневмоторакс, астматический статус и др.); - внелегочные (дистрофия миокарда, легочное сердце (компенсированное и реже декомпенсированное с развитием правожелудочковой недостаточности при сочетании БА и хронического бронхита) и др.). Примечания к классификации • Первично измененная реактивность бронхов может быть врожденной и приобретенной, манифестирует приступами удушья при физической нагрузке, воздействии холодного воздуха, лекарственных средств, возбудителей инфекционных заболеваний и др. • При инфекционно-зависимом варианте БА необходимо указывать характер инфекционной зависимости: стимуляция атопической реакции, инфекционная аллергия, формирование первично измененной реактивности бронхов. В тех случаях, когда инфекционный агент служит аллергеном, БА определяют как инфекционно-аллергическую. Предлагаемая классификация, как и все остальные, не лишена недостатков, но более прогрессивна по сравнению с более ранними вариантами. Тем не менее и она не нашла широкого распространения. Неоднократно предпринимали попытки классифицировать БА на основе этиологии (особенно с учетом сенсибилизирующих внешних факторов) и предлагали называть ее экзогенной. Вместе с тем возможности такой классификации ограничены, так как для ряда больных не удается обнаружить четкие внешние факторы, способствующие развитию заболевания. Выделение аллергической БА, по мнению экспертов ВОЗ, нецелесообразно, так как причиной ее возникновения редко бывает единственный специфический аллерген. В тех случаях, когда определяющую роль в развитии БА выполняют внутренние факторы, заболевание предлагали называть эндогенным. В версии международного руководства (GINA, 2002) предложено ограничиваться классификацией БА по степени тяжести, разделив ее на интермиттирующую и персистирующую, выделив легкую, среднетяжелую и тяжелую персистирующую БА. Признаки, на которых основано определение степени тяжести БА, включают частоту дневных и ночных симптомов, значение пиковой скорости выдоха (ПСВ) и его вариабельность, показатели объема форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ:) и их вариабельность, а также потребность в β2- агонистах. Оценка тяжести БА по этим степеням позволяет осуществить так называемый ступенчатый подход к лечению больных: объем лечения должен увеличиваться при повышении степени тяжести болезни. Кроме того, предложение экспертов ВОЗ классифицировать БА по степени тяжести базируется на том, что нередко другие рубрики вышеприведенной классификации невозможно достоверно определить у всех больных. Классификация БА, основанная на степени тяжести, наиболее важна, когда нужно принять решение о выборе лечения. Классификация бронхиальной астмы по тяжести течения • Интермиттирующая (эпизодическая) БА: - кратковременные симптомы, возникающие реже 1 раза в неделю; - короткие обострения (от нескольких часов до нескольких дней); - ночные симптомы, возникающие реже 2 раз в месяц; - отсутствие симптомов и нормальная функция внешнего дыхания между обострениями; - ПСВ и ОФВ1 >80% должных значений; - вариабельность (суточный разброс) показателей ПСВ или ОФВ1 менее 20%. 1 • Легкая персистирующая БА: - симптомы возникают от 1 раза в неделю до 1 раза в день; - обострения могут снижать физическую активность и нарушать сон; - ночные симптомы возникают более 2 раз в месяц; - ПСВ и ОФВ1 >80% должных показателей; - вариабельность (суточный разброс) показателей ПСВ или ОФВ1 не превышает 30%. • Среднетяжелая персистирующая БА: - ежедневное возникновение симптомов; - обострения могут приводить к ограничению физической активности и сна; - ночные симптомы возникают чаще 1 раза в неделю; - ПСВ и ОФВ1 составляют 60-80% должных значений; - вариабельность (суточный разброс) показателей ПСВ или ОФВ1 превышает 30%. • Тяжелая персистирующая БА: - постоянное присутствие симптомов; - частые ночные симптомы; - ограничение физической активности вследствие возникновения симптомов; - ПСВ и ОФВ1 <60% должных значений; - вариабельность (суточный разброс) показателей ПСВ или ОФВ1 превышает 30%. Классификацию БА по степени тяжести целесообразно использовать при первичной диагностике и выборе начального лечения. Вместе с тем очень важно помнить, что степень тяжести заболевания зависит и от ответа на проводимое лечение. Основной недостаток этой классификации состоит в том, что с ее помощью трудно прогнозировать объем лечения, в котором будет нуждаться пациент, и ответ больного на него. Для этой цели в новой редакции GINA (2006) предложено оценивать степень контроля БА, что больше подходит для оценки ответа на лечение. Предлагают выделять следующие степени контроля: контролируемая, частично контролируемая и неконтролируемая БА (табл. 1-6). Полного контроля БА можно добиться с помощью лечения, направленного на его достижение и длительное поддержание. При этом следует учитывать безопасность лечения, риск развития побочных эффектов и стоимость лекарственных средств, необходимых для достижения этой цели. Таблица 1-6. Степени контроля бронхиальной астмы (GINA, 2006)  Окончание табл. 1-6  * По определению, обострение на любой неделе делает ее неделей неконтролируемой бронхиальной астмы. ** Функция легких - недостоверный тест для детей в возрасте младше 5 лет. Любое обострение требует анализа поддерживающего лечения, позволяющего убедиться в том, что его выбор правильный. Клиническая картина Наиболее характерный признак БА - приступы удушья. Клинический диагноз БА ставят с учетом оценки результатов всех трех этапов диагностического поиска, так как удушье может быть симптомом других заболеваний. Кроме того, у ряда больных вместо приступа удушья БА может манифестировать его эквивалентом - приступообразным надсадным кашлем, сопровождающимся острым нарушением бронхиальной проходимости. В связи с этим возникает необходимость на каждом из трех этапов диагностического поиска дифференцировать БА от заболеваний, составной частью которых служит бронхообструктивный синдром с развитием приступов удушья или их эквивалентов. На первом этапе диагностического поиска определяют: • существование приступов удушья (их эквивалентов), их особенности и связь с определенными факторами; • аллергический анамнез (наследственную предрасположенность, непереносимость пищевых и лекарственных веществ); • указания на заболевания легких в анамнезе; • влияние метеорологических факторов, физических усилий, нарушений функций яичников и других причин на возникновение приступов удушья; • эффективность ранее проводимого лечения; • течение болезни, существование осложнений. Больные жалуются на приступы удушья (затрудненное дыхание, преимущественно на выдохе), одышку и кашель. Характер последнего может быть разнообразным: чаще кашель сухой, надсадный, приступообразный или с выделением вязкой, трудноотделяемой мокроты. При развитии легочной недостаточности одышка беспокоит и в межприступном периоде. Повышение температуры тела может свидетельствовать об активной бронхолегочной инфекции. Затрудненное носовое дыхание, как правило, служит признаком аллергической риносинусопатии (вазомоторный ринит, полипоз) - частого спутника или предшественника БА. При расспросе больного необходимо уточнить частоту возникновения симптомов БА в неделю, обратив особое внимание на ночные симптомы. Эти данные особенно важны для оценки тяжести течения болезни на момент обследования больного. Данные анамнеза помогают установить связь развития приступов с воздействием определенных аллергенов и других факторов. Причиной развития обострения, наряду с воздействием аллергена, может служить инфекционное поражение (особенно вирусное или вирусно-бактериальное) дыхательных путей. Уточняют влияние физических усилий (быстрая ходьба, смех и др.), изменений метеорологических факторов (холод, повышенная влажность и др.) и нарушений функций яичников на возникновение приступов удушья. Знакомство с условиями труда позволяет диагностировать профессиональную БА. Изучение аллергологического анамнеза способствует диагностике атопического варианта БА. В подобных случаях можно получить сведения о поллинозе: обострения болезни имеют сезонный характер (чаще - весной и летом), сопровождаются ринитом и конъюнктивитом. У таких больных нередко возникают крапивница и отек Квинке, обнаруживают непереносимость пищевых продуктов и ряда лекарственных веществ, отмечают наследственную предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Ориентируясь на данные анамнеза, можно предположительно, а в ряде случаев и с уверенностью высказаться о так называемой аспириновой астме. Такие больные не страдают наследственной формой аллергических заболеваний. Их беспокоит нарушенное носовое дыхание (полипозные разрастания). Самый распространенный симптом у таких больных - непереносимость НПВС (ацетилсалициловая кислота, индометацин и др.), вызывающих возникновение астматических приступов. Уже на этом этапе можно предположить простагландиновый механизм развития БА. Указание в анамнезе на прием системных глюкокортикоидов свидетельствует о тяжести болезни. Данные о развитии в прошлом астматического статуса могут указывать на тяжесть течения заболевания и необходимость проведения лечения глюкокортикоидами. Предшествующие заболевания органов дыхания (хронический бронхит, ХП) обычно предопределяют тяжесть течения БА и отсутствие «светлых» промежутков. БА может протекать монотонно, с постоянно нарушенным дыханием и потребностью в ежедневном приеме противоастматических средств. Другой тип течения БА характеризуется периодическими обострениями с заметно усиливающимися признаками бронхиальной обструкции и ремиссиями, когда нарушения бронхиальной проходимости резко уменьшаются или исчезают. Такое течение БА наиболее характерно для атопического варианта заболевания. Значение первого этапа диагностического поиска особенно велико для диагностики БА в начальном периоде заболевания, когда все симптомы БА имеют эпизодический характер, а физикальное исследование не дает достаточной информации для установления диагноза. На втором этапе диагностического поиска в развернутой стадии болезни обнаруживают: • внелегочные признаки аллергии; • признаки бронхообструктивного синдрома; • осложнения БА; • другие заболевания, сопровождающиеся бронхоспазмом. При обследовании кожного покрова иногда можно обнаружить изменения, характерные для аллергических заболеваний: крапивницу, папулезные и эритематозные высыпания. Они могут свидетельствовать об иммунологическом варианте БА. При аллергических формах заболеваниях возможно возникновение конъюнктивита (особенно часто - у больных поллинозами). Сочетание БА с экземой, нейродермитом и псориазом предрасполагает к тяжелому течению первой. Грибковое поражение кожи и ногтевых лож может сопровождаться гиперчувствительностью к грибковым аллергенам. Часто можно обнаружить нарушение носового дыхания. Риниты и полипоз рассматривают как предастму. Гаймориты и другие синуситы служат очагом инфекции, который может провоцировать удушье. При физикальном обследовании можно обнаружить признаки эмфиземы. Аускультация легких помогает определить признаки бронхиальной обструкции, для которой характерны удлиненный выдох и сухие, преимущественно свистящие хрипы. Иногда при обследовании вне приступа удушья сухих хрипов может быть немного или их не выслушивают. Форсированный выдох позволяет обнаружить скрытый бронхоспазм (возникновение или нарастание сухих хрипов). При аускультации легких в положении больного лежа количество сухих хрипов увеличивается (при вагусном механизме их возникновения). Постоянно выслушиваемые на определенном участке влажные звонкие («трескучие») мелкопузырчатые хрипы могут свидетельствовать о развившемся пневмосклерозе. При астматическом статусе, несмотря на резкое нарастание удушья и одышки, отмечают уменьшение числа сухих хрипов при аускультации вплоть до развития «немого» легкого. Объективное обследование больного помогает обнаружить симптомы других заболеваний («бабочка» на коже лица, лимфаденопатия в сочетании с увеличением печени и селезенки, стойкое повышение артериального давления (АД), упорная лихорадка и др.), при которых возникают приступы бронхиальной обструкции, манифестирующие удушьем (системная красная волчанка, узелковый периартериит, реже - другие диффузные заболевания соединительной ткани). В таких случаях диагноз БА маловероятен. На третьем этапе диагностического поиска определяют: • нарушение бронхиальной проходимости; • измененную реактивность бронхов; • существование очагов инфекции и признаков воспаления; • осложнения БА. Основной метод функциональной диагностики, позволяющий оценить состояние бронхиальной проходимости, - спирометрия. Это самый простой и распространенный метод, который можно рассматривать в качестве первого, начального этапа диагностики вентиляционных нарушений при оценке функции внешнего дыхания. Снижение ОФВ1, уменьшение коэффициента Тиффно (соотношение ОФВ1 и ЖЕЛ, выраженное в процентах) и процентного соотношения ОФВ1 к ФЖЕЛ (модифицированный коэффициент Тиффно) - характерные признаки нарушения бронхиальной проходимости по обструктивному типу, характерному для БА. При обострении заболевания значительно возрастает остаточный объем легких (на 100% и более по сравнению с исходным показателем) и функциональная остаточная емкость. Анализ спирограммы позволяет обнаружить признаки трахеобронхиальной дискинезии (зазубрина в верхней части нисходящего колена спирограммы - симптом Колбета-Висса). Спирометрия с построением кривой «поток-объем» позволяет диагностировать нарушение бронхиальной проходимости раздельно на уровне верхних, средних и нижних отделов дыхательных путей (крупных, средних и мелких бронхов) по данным экспираторного потока при легочном объеме, равном 25, 50, 75% ФЖЕЛ. Для периферической обструкции характерно значительное снижение кривой «поток-объем» на участке 50-75% ФЖЕЛ (максимальная объемная скорость (МОС) 50-75). По увеличению мощности выдоха и приросту показателей МОС25, MOC50, МОС75 после предварительного вдыхания больным бронхолитических (симпатомиметических или холинолитических) веществ определяют роль бронхоспазма в нарушении бронхиальной проходимости и степень его выраженности. С помощью этих же методов подбирают наиболее активный для конкретного больного ингаляционный бронхолитический (симпатомиметический или холинолитический) препарат. Повышенное бронхиальное сопротивление, зарегистрированное по данным исследования функции внешнего дыхания, в ответ на физическую нагрузку, вдыхание холодного воздуха, раздражающих газов, пылей и метахолина, свидетельствует об измененной реактивности бронхов. Пикфлоуметрия - определение ПСВ - непременное условие контроля состояния больного. Ее проводят утром (до приема лекарственных средств) и вечером с помощью индивидуального карманного прибора - пикфлоуметра. Желательно, чтобы разброс утренних и вечерних значений ПСВ не превышал 20%. Аллергологическое тестирование осуществляют только вне обострения заболевания и проводят с помощью набора разнообразных неинфекционных и инфекционных аллергенов. Выполняют кожные аллергические пробы (аппликационный, скарификационный и внутрикожный способ нанесения аллергена). Для оценки провоцирующего действия обнаруженный аллерген можно наносить на конъюнктиву глаза и слизистую оболочку носа. Наиболее достоверный метод специфической диагностики БА - определение специфической гиперреактивности бронхов с помощью ингаляционных провокационных тестов. С большой осторожностью ингаляционно вводят аллерген, так как такой путь введения может спровоцировать развитие тяжелого приступа БА или астматического статуса. Определение аллергена и уточнение его провоцирующего действия - прямое доказательство аллергической этиологии БА. Для специфической диагностики заболевания также применяют радиоиммуноаллергосорбентный тест, позволяющий количественно оценить содержание IgE к различным группам аллергенов. Повышение концентрации специфического IgE при соответствующих данных анамнеза подтверждает атопический механизм развития БА (этот тест применяют при невозможности проведения аллергологического тестирования). При указаниях в анамнезе на ранее диагностированную БА, при отсутствии клинических признаков заболевания и сохранной бронхиальной проходимости проводят провокационный тест с метахолином. Лабораторные исследования помогают подтвердить предполагаемый диагноз, оценить эволюцию заболевания и эффективность проводимого лечения. Обнаружение эозинофилов в мокроте - один из основных диагностических критериев БА. Кроме того, диагностическое значение имеет определение в ней спиралей Куршмана и кристаллов Шарко-Лейдена. Эозинофильный лейкоцитоз - неспецифический признак, который может быть проявлением общей аллергической реакции организма. Лабораторные исследования помогают решать вопрос о существовании активного воспалительного процесса и степени его выраженности (увеличение острофазовых показателей). При обострении БА и астматическом статусе особое значение имеет исследование кислотно-основного состояния и газового состава крови, изменяющихся при усилении дыхательной недостаточности. Рентгенологическое исследование помогает обнаружить очаги инфекции в придаточных пазухах, зубах и желчном пузыре, а также установить существование острого (пневмония) или обострения хронического воспалительного процесса в легких, эмфиземы легких и пневмосклероза. На ЭКГ можно определить признаки развития компенсированного легочного сердца - гипертрофию его правых отделов (подробнее см. «Легочное сердце»). При подозрении на симптоматический характер бронхоспазма проводят дополнительное обследование по программе, определяемой предполагаемым заболеванием. |