Тема Строение и функции головного мозга

Скачать 288.45 Kb. Скачать 288.45 Kb.

|

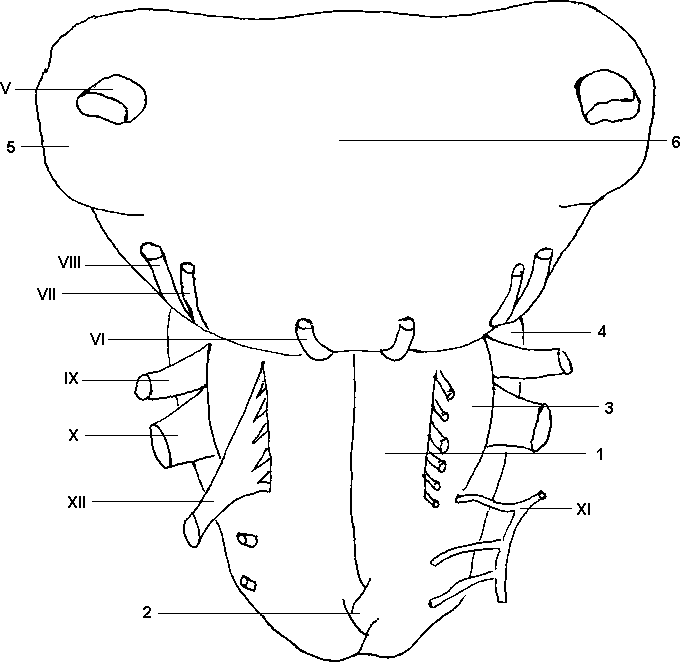

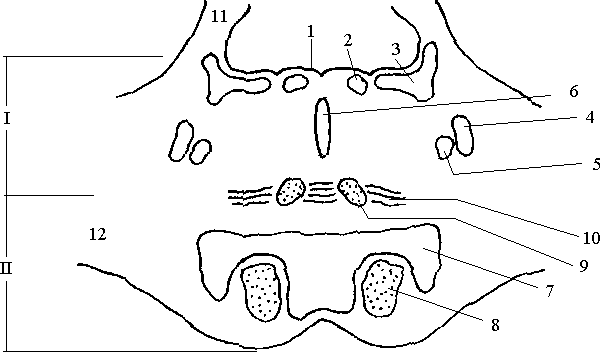

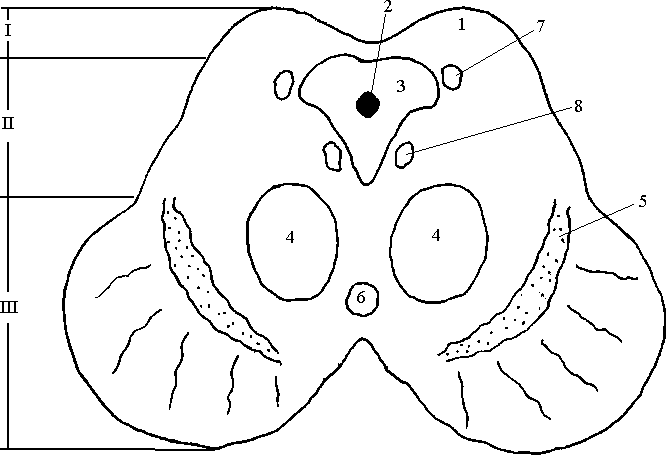

Эфферентные черепные нервыГлазодвигательный (III пара), блоковый (IV пара) и отводящий (VI па- ра) нервы объединяют под общим названием «комплекс глазодвигательных не- рвов, т.к. все они иннервируют мышцы, управляющие движениями глазных яб- лок. Каждый из этих нервов имеет соматически-двигательное ядро, волокна от которого идут к мышцам глаза. Каждый из этих нервов имеет двигательные яд- ра. У III и IV нервов они находятся в среднем мозгу, ядро VI нерва – в мосту под лицевым бугорком в ромбовидной ямке. Глазодвигательный нерв имеет еще три вегетативных ядра. Два из них парные – это дополнительные ядра гла- зодвигательного нерва или ядра Якубовича (Эдингера-Вестфаля). Эти ядра да- ют парасимпатические волокна, идущие к ресничному ганглию, который ин- нервирует мышцу, уменьшающую просвет зрачка. Одно ядро непарное, общее для правого и левого нервов – это ядро Перлиа, иннервирующее через реснич- ный ганглий ресничную мышцу, регулирующую кривизну хрусталика. Между ядрами III, IV и VI нервов существуют тесные взаимные связи, благодаря кото- рым достигаются скоординированные движения глаз. Дополнительный нерв (XI пара) управляет мышцами гортани, а также грудинно-ключично-сосцевидной мышцей шеи и трапециевидной мышцей пле- чевого пояса. Двигательное ядро нерва расположено в продолговатом мозгу, часть его протянута в СМ. Подъязычный нерв (XII пара). Иннервирует мышцы языка и управляет его движениями. Двигательное ядро этого нерва тянется почти через весь про- долговатый мозг. Смешанные черепные нервыТройничный нерв (V пара). Он содержит афферентные и эфферентные соматически-двигательные волокна, т.е. тройничный нерв, как и спинномозго- вые нервы имеет чувствительный и двигательный корешки. Чувствительные волокна иннервируют кожу и мышцы, осуществляя проведение болевой, тем- пературной, тактильной и мышечной чувствительности. Двигательные волокна иннервируют жевательные мышцы. Название «тройничный» связано с тем, что нерв состоит из трех ветвей, несущих информацию от трех «этажей» лица: Глазничная ветвь, включающая только афферентные волокна, несет сенсорную информацию от кожи лба, верхнего века, слизистой оболочки глаз- ницы, спинки носа; Верхнечелюстная ветвь, тоже только чувствующая, приносит импульсы от кожи нижних век, крыльев носа, кожи щек, верхней губы, от верхней десны и находящихся в ней зубов, от слизистой носовой полости и неба; Нижнечелюстная ветвь – смешанная. Чувствительные волокна ин- нервируют кожу нижней губы и подбородка, нижней десны и зубов, передних 2/3 языка (тактильная рецепция). Двигательные волокна иннервируют жева- тельные мышцы и мышцы среднего уха. У тройничного нерва три чувствительных ядра, тянущиеся через весь мозговой ствол. Двигательное ядро V нерва лежит в мосту, отходящие от него аксоны образуют двигательный корешок тройничного нерва. Лицевой нерв (VII пара) содержит три типа волокон: Афферентные чувствительные волокна приносят импульсацию от вку- совых рецепторов передних двух третей языка. Информация от них приходит в ядро одиночного пути – общее чувствительное ядро лицевого, языкоглоточного и блуждающего нервов. Оно протянуто из продолговатого мозга в мост. Соматически-двигательные волокна иннервируют мимические мышцы, а также мышцы век, некоторые мышцы уха. Эти волокна идут от двигательного ядра лицевого нерва, расположенного в мосту, и выходят из мозга в составе двигательных корешков нерва. Вегетативные парасимпатические волокна лицевого нерва иннервиру- ют поднижнечелюстную и подъязычную слюнные железы, слезные железы, железы слизистой носа. Они начинаются от парасимпатического верхнего слю- ноотделительного ядра, также лежащего в мосту. Языкоглоточный нерв (IX пара). Похож по составу на лицевой нерв, т.е. также содержит три типа волокон: Афферентные волокна образованы нейронами двух ганглиев – камени- стого и яремного. Они приносят вкусовую и тактильную информацию от ре- цепторов задней трети языка и оканчиваются на нейронах ядра одиночного пути. Эфферентные соматически-двигательные волокна иннервируют неко- торые мышцы глотки и гортани. Волокна начинаются в двойном ядре – общем двигательном ядре для языкоглоточного и блуждающего нервов, расположен- ном в продолговатом мозгу. Эфферентные парасимпатические волокна начинаются в нижнем слю- ноотделительном ядре и иннервируют околоушную слюнную железу. Блуждающий нерв (Х пара). Называется так из-за обширности распро- странения своих волокон. Это самый длинный из черепных нервов, своими ветвями он иннервирует дыхательные органы, значительную часть пищевари- тельного тракта, сердце и др. Латинское название этого нерва «n. vagus», по- этому его часто называют вагусом. Так же как VII и IX нервы, вагус содержит три типа волокон: Афферентные несут информацию от рецепторов названных выше внутренних органов и сосудов грудной и брюшной полости к ядру одиночного пути. Эфферентные соматически-двигательные иннервируют мышцы глотки, мягкого неба, гортани (в том числе управляющие натяжением голосовых свя- зок). Волокна начинаются в двойном ядре. Эфферентные парасимпатические волокна начинаются от парасимпа- тического ядра (дорсальное ядро блуждающего нерва) в продолговатом мозгу. Парасимпатические ганглии X нерва разбросаны по всему телу. Иннервируют эти ганглии указанные выше внутренние органы, но не сосуды. Блуждающий нерв является преимущественно вегетативным нервом, т.к. количество соматически-двигательных волокон в нем невелико. Из чувствительных черепных нервов от мозгового ствола отходит только вестибулослуховой нерв (VIII пара). Он приносит в ЦНС импульсы от слуховых и вестибулярных рецепторов внутреннего уха. Чувствительные ядра этого нерва – два слуховых (вентральное и дорсальное) и четыре вестибуляр- ных (латеральное, медиальное, верхнее и нижнее) – находятся на границе про- долговатого мозга и моста в районе вестибулярного поля. Подробнее о форми- ровании этого нерва см. лекцию 14. Продолговатый мозг (с. 138-141) Продолговатый мозг, myelencephalon, лежит в основании ГМ, являясь продолжением СМ. Поэтому многие черты его строения сходны со СМ. По форме продолговатый мозг напоминает усеченный конус. Длина его примерно 30 мм, ширина в основании – 10 мм, у вершины – 24 мм. Его нижняя граница – место выхода I пары спинномозговых нервов. Выше продолговатого мозга рас- положен варолиев мост, внешне представляющий собой с вентральной стороны как будто перетяжку через ствол мозга. Продолговатый мозг делится на две симметричные половины передней срединной щелью, переходящей из СМ, и задней срединной бороздой, продолжающей аналогичную борозду СМ. Продолговатый мозг вместе с варолиевым мостом и мозжечком составля- ет задний мозг, полостью которого является IV мозговой желудочек. Дно IV желудочка, образованное дорсальной поверхностью продолговатого мозга и моста, называется ромбовидная ямка. На вентральной поверхности продолговатого мозга (рис. 6.5) по бокам от срединной щели находятся два продольных тяжа белого вещества – пирамиды. Это волокна кортико-спинального тракта, идущего из коры больших полуша- рий в СМ (см. 5.4). На границе со СМ большинство волокон этого тракта пере- крещиваются, образуя перекрест пирамид. Этот участок является вентральной границей между головным и спинным мозгом.  Рис. 6.5. Вентральная по- верхность заднего мозга Рис. 6.5. Вентральная по- верхность заднего мозга1 – пирамида, 2 – перекрест пирамид, 3 – олива, 4 – нижние ножки мозжечка, 5 – средние ножки мозжечка, 6 – варолиев мост Латерально от пира- мид лежат овальные воз- вышения – оливы, отде- ленные от них передней боковой бороздой. В глубине олив находится серое вещество – нижнеоливарный комплекс (ядра нижних олив). Здесь заканчивает- ся приходящий из СМ спинно-оливарный тракт. Нижние оливы получают и много других афферентов, в первую очередь из коры больших полушарий и красного ядра среднего мозга. Сами же оливы посылают свои эфференты в ко- ру мозжечка (оливо-мозжечковый тракт). Оливы вместе с мозжечком прини- мают участие в поддержании позы и двигательном обучении. Из поперечной щели, отделяющей продолговатый мозг от моста, выходят VI, VII и VIII пары черепных нервов, а от самого продолговатого мозга отходят IX-XII пары. На дорсальной поверхности продолговатого мозга (рис. 6.6) по бокам от задней срединной борозды лежат два пучка – нежный (более медиальный) и клиновидный (более латеральный). Рис. 6.6. Дорсальная поверхность заднего мозга  1 – нежный канатик, 2 – нежный бугорок, 3 – клиновидный кана- тик, 4 – клиновидный бугорок; 5- 9 – структуры, входящие в ром- бовидную ямку: 5 – треугольник подъязычного нерва, 6 – тре- угольник блуждающего нерва, 7 1 – нежный канатик, 2 – нежный бугорок, 3 – клиновидный кана- тик, 4 – клиновидный бугорок; 5- 9 – структуры, входящие в ром- бовидную ямку: 5 – треугольник подъязычного нерва, 6 – тре- угольник блуждающего нерва, 7вестибулярное поле, 8 – лице- вой бугорок, 9 – голубое пятно; 10 – нижняя ножка мозжечка, 11 средняя ножка мозжечка, 12 – верхняя ножка мозжечка, 13 – верхний холмик четверохолмия, 14 – нижний холмик четверо- холмия; IV – блоковый нерв (IV пара). Это продолжение одноименных путей, восходящих из СМ. По бокам от ромбовидной ямки на пучках видны утолщения – бугорки нежного и клиновидного ядер. Под ними лежат эти ядра, на которых заканчиваются волокна соответствующих пучков. От нежного и клиновидного ядер начинается медиальный лемниск (см. ниже). Часть волокон отсюда идет в мозжечок. Перечислим ядра, входящие в серое вещество продолговатого мозга. Ядра тройничного, лицевого, вестибуло-слухового, языкоглоточного, блуждающего, добавочного и подъязычного нервов. Нежное и клиновидное ядра. Ядра нижней оливы. Ядра ретикулярной формации (см. ниже). Белое вещество занимает большой объем. Оно включает так называемые транзитные тракты, т.е. восходящие и нисходящие тракты, проходящие через продолговатый мозг не прерываясь (не образуя синапсов на его нейронах). В их числе все спинномозговые тракты за исключением нежного и клиновидного пучков, а также спинно-оливарного тракта, которые заканчиваются непосред- ственно в продолговатом мозгу. Транзитные тракты занимают вентральную и латеральные части продолговатого мозга. Кроме этого здесь начинаются несколько новых трактов: Нижние ножки мозжечка (pedunculus cerebellaris inferior). Эти прово- дящие пути, соединяющие мозжечок с другими мозговыми структурами (всего у мозжечка три пары ножек). В нижние ножки входят оливо-мозжечковый путь, задний спинно-мозжечковый путь, волокна от вестибулярных ядер ствола мозга и волокна от нежного и клиновидного ядер; Восходящий тракт – медиальная петля или медиальный лемниск (lem-niscus medialis). Его волокна образованы аксонами клеток нежного и клиновид- ного ядер, которые сначала переходят на другую сторону, а затем идут в тала- мус. К медиальному лемниску присоединяются спинно-таламические тракты, а также волокна от чувствительных ядер мозгового ствола (ядра одиночного пути и ядер тройничного нерва), также заканчивающиеся в таламусе. В результате вся эта система осуществляет проведение в промежуточный мозг, а затем и в кору больших полушарий разного рода соматической (болевой, кожной, мы- шечной, висцеральной), а также вкусовой чувствительности. Таким образом, продолговатый мозг выполняет рефлекторную и провод- никовую функции. Проводниковая функция заключается в том, что через ствол мозга (в том числе и через продолговатый мозг) проходят восходящие и нисхо- дящие пути, связывающие вышележащие отделы мозга, вплоть до коры боль- ших полушарий, со спинным мозгом. Коллатерали от этих путей могут оканчи- ваться на ядрах продолговатого мозга и моста. Рефлекторная функция связана с ядрами мозгового ствола, через которые замыкаются рефлекторные дуги. В продолговатом мозгу (в основном, в ретику- лярных ядрах) находятся многие жизненно важные центры – дыхательный, со- судодвигательный, центры пищевых рефлексов (слюнных, глотательных, жева- тельных, сосательных), центры защитных рефлексов (чихания, кашля, рвоты) и др. Поэтому повреждения продолговатого мозга (инсульт, травма, отек, крово- излияние, опухоли) обычно приводят к очень тяжелым последствиям. 4. Варолиев мост (с. 141-142) Варолиев мост, pons Warolii, выглядит с вентральной стороны как тол- стый валик (рис. 6.5), ограниченный снизу продолговатым мозгом, а сверху ножками мозга (средний мозг). Латеральной границей моста условно считается выход тройничного нерва. Сбоку от него находятся средние ножки мозжечка – волокна, связывающие мост и мозжечок. Вентральную сторону делит на две половины базилярная борозда, в которой лежит базилярная артерия. Дорсаль- ная поверхность моста представляет собой верхнюю половину дна IV желудоч- ка. Длина моста – 20-30 мм, ширина – 30-36 мм. Дорсальная часть моста – покрышка – состоит в основном из серого ве- щества, нижняя – основание – из белого. Покрышка отделена от основания во- локнами трапециевидного тела, идущими от вентральных слуховых ядер и пе- реходящими на другую сторону моста (рис. 6.7).  Рис. 6.7. Поперечный разрез через варолиев мост I – покрышка (tegmentum), II – основание (basis); 1 – дно IV желудочка, 2 – ядро отво- дящего нерва, 3 – вестибулярные ядра, 4 – ядро тройничного нерва, 5 – ядро лицевого нерва, 6 – ядра шва, 7 – собственные ядра моста, 8 – пирамидный тракт, 9 – медиальная петля, 10 – трапециевидное тело, 11 – верхние ножки мозжечка, 12 – средние ножки мозжечка. Серое вещество моста, так же как и в продолговатом мозгу, представле- но ядрами: Ядра тройничного, отводящего, лицевого, вестибуло-слухового нервов. Ядра ретикулярной формации. Ядра, относящиеся к слуховой сенсорной системе (помимо ядер VIII пары). Это ядра верхней оливы и ядра трапециевидного тела, афферентами ко- торых являются вентральные слуховые ядра. Голубое пятно – ядро из норадренергических (синтезирующих медиа- тор норадреналин) нейронов, пигментированных меланином, придающим ядру серо-голубой цвет. Это ядро участвует в управлении общим уровнем активации ЦНС, в основном, в сторону ее повышения, а также связано с регуляцией эмо- ций, памяти, вегетативных функций. Все ядра, перечисленные в пп. 1-4, лежат в покрышке моста. Собственные ядра моста лежат в его основании. Это группа ядер, пе- реключающих сигналы от коры больших полушарий к мозжечку. Надо отме- тить, что мост как отдельная структура присутствует только у млекопитающих. Его появление тесно связано с развитием коры больших полушарий, которая в полной мере формируется только у этих животных. Белое вещество занимает основной объем моста. Так же как и в продолговатом мозгу, оно включает транзитные пути (пи- рамидный, рубро-спинальный, текто-спинальный, спинно-таламический и т.д.). Отдельно надо отметить кортико-мосто-мозжечковой тракт – волокна, идущие от коры больших полушарий к мозжечку с переключением на собственных яд- рах моста. В мосту формируется также основной слуховой путь – латеральная петля или лемниск (lemniscus lateralis). Это масса перекрещенных и неперекрещен- ных волокон от различных слуховых ядер. Заканчивается латеральный лемниск в таламусе. Часть его волокон идет в нижние холмики четверохолмия среднего мозга. 5. Четвертый мозговой желудочек (с. 142-143) IV желудочек (ventriculus quartus) – полость заднего мозга (рис. 6.1). Снизу этот желудочек переходит в спинномозговой канал, сверху в водопровод среднего мозга. Его дно – ромбовидная ямка – образовано дорсальной по- верхностью продолговатого мозга и моста. В нижнем и боковых углах ромбо- видной ямки нижний мозговой парус отходит от ее краев, образуя 3 отверстия – одно срединное и два боковых, ведущих в подпаутинное пространство. Ромбовидная ямка (рис. 6.6) разделена на две симметричные половины срединной бороздой. Между ее боковыми углами проходят мозговые полоски – волокна, идущие от правого дорсального слухового ядра к левому и наоборот. Мозговые полоски являются границей между мостом и продолговатым мозгом. Как уже отмечалось, на ромбовидную ямку проецируются лежащие под ней яд- ра черепных нервов. В связи с этим можно выделить основные зоны ромбовид- ной ямки: Треугольник подъязычного нерва – под ним лежит двигательное ядро этого нерва. Треугольник блуждающего нерва – под ним лежит вегетативное ядро этого нерва. Вестибулярное поле – в этой области расположены шесть чувствитель- ных ядер вестибуло-слухового нерва. Лицевой бугорок – выпуклость, образованная волокнами лицевого не- рва, огибающими лежащее ниже двигательное ядро отводящего нерва. Голубое пятно – под ним лежит ядро с тем же названием. В ромбовидной ямке в отличие от СМ ядра серого вещества расположе- ны не в дорзовентральном направлении, а лежат скорее рядами – медиально и латерально. Средний мозг с. (143-148) Средний мозг, mesencephalon, самый маленький отдел головного мозга, его длина примерно 2 см. Полость среднего мозга – мозговой водопровод име- ет диаметр около 1 мм. Из среднего мозга выходят две пары черепных нервов – глазодвигательный (III пара) и блоковый (IV пара). На дорсальной стороне среднего мозга находится крыша, tectummesencephali, состоящая из двух пар бугорков – нижних (задних) и верхних (пе- редних) холмиков четверохолмия (рис. 6.1, 6.2, 6.6). Они разделены взаимно перпендикулярными бороздами. Между верхними и нижними холмиками про- ходят комиссуры холмиков – волокна, соединяющие правый и левый холмики. Кроме того, от каждого бугорка отходит ручка холмика – волокна, идущие в таламус. На вентральной стороне расположены ножки мозга, pedunculicerebri. Они выходят из моста, направляются вперед, и постепенно расходятся в сторо- ны. Между ножками лежит межножковая ямка, в дне которой есть множество мелких отверстий, через которые проходят кровеносные сосуды. Этот участок называется задним продырявленным веществом, substuntia perforata posterior(рис. 6.2). Ножки мозга разделены на покрышку, tegmentum, и лежащее ниже осно- вание, basis (рис. 6.8). Границей между ними служит черная субстанция (см. ниже).  Рис. 6.8. Поперечный разрез через средний мозг на уровне выхода глазо- двигательного нерва 1 – нежный канатик, 2 – нежный бугорок, 3 – клиновидный канатик, 4 – клиновидный бугорок; 5-9 – структуры, входящие в ромбовидную ямку: 5 – треугольник подъязычного не- рва, 6 – треугольник блуждающего нерва, 7 – вестибулярное поле, 8 – лицевой бугорок, 9 – голубое пятно; 10 – нижняя ножка мозжечка, 11 – средняя ножка мозжечка, 12 – верхняя ножка мозжечка, 13 – верхний холмик четверохолмия, 14 – нижний холмик четверохолмия; IV – блоковый нерв (IV пара). Крыша мозга состоит, в основном, из серого вещества, основание – из бе- лого (только нисходящие тракты), в покрышке среди волокон белого вещества лежат ядра серого вещества. |