2 Оси и плоскости..... Тема Топография тела человека Лекция2

Скачать 137.07 Kb. Скачать 137.07 Kb.

|

|

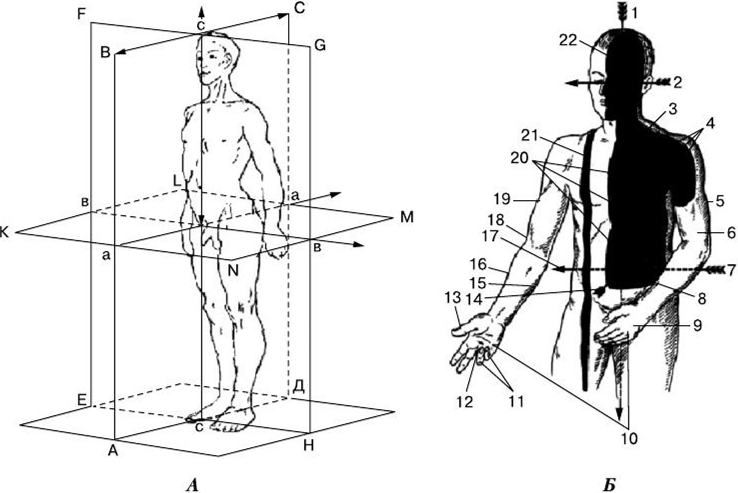

Олейниченко Е.В. ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ Тема 2.1. Топография тела человека Лекция2. Содержание: -Оси и плоскости -Центр тяжести тела человека -Общий обзор строения тела человека -Механизм движения туловища и головы, верхних конечностей и позвоночного столба. Контрольные вопросы: 1. Оси и плоскости Тело человека построено по типу двубоковой симметрии (оно делится срединной плоскостью на две симметричные половины) и характеризуется наличием внутреннего скелета. Внутри тела наблюдается расчленение на сегменты, т. е. образования однородные по строению и развитию, расположенные в последовательном порядке, в направлении продольной оси тела (например, мышечные, нервные сегменты, позвонки и пр.); центральная нервная система лежит ближе к спинной поверхности туловища, пищеварительная — к брюшной. Как и все млекопитающие, человек имеет молочные железы и покрытую волосами кожу, полость его тела разделена диафрагмой на грудной и брюшной отделы. Чтобы лучше ориентироваться относительно взаимного положения частей в человеческом теле, исходят из некоторых основных плоскостей и направлений (рис. 2.5).  Рис. 2.5. Схема осей и плоскостей в теле человека: 1 — вертикальная (продольная) ось; 2 — фронтальная плоскость; 3 — горизонтальная плоскость; 4 — поперечная ось; 5 — сагиттальная ось; 6 — сагиттальная плоскость 1111111111111111111111111111 Различают вертикальную (продольную), поперечную (фронтальную) и переднезаднюю (сагиттальную) оси, относительно и вокруг которых может перемещаться исполнитель упражнения. Все эти оси пересекаются друг с другом под прямым углом. Продольная ось самая длинная и перпендикулярна плоскости опоры в положении человека стоя. Поперечная ось параллельна плоскости опоры, а переднезадняя, называемая сагиттальной (от лат. сагитта - стрела), направлена спереди назад. Продольную ось еще называют основной осью, так как ее можно провести только одну. Поперечных и сагиттальных осей можно провести любое количество. При ориентировке относительно взаимного положения частей и звеньев человеческого тела руководствуются знанием основных плоскостей и направлений. Термины «верхний», «нижний» и «задний» всегда применяются для случая вертикального положения тела. Описанным выше осям соответствуют три плоскости: фронтальная, горизонтальная и сагиттальная. Сагиттальная плоскость проходит через вертикальную, основную ось, носит название срединной и делит тело на две симметричные половины. Плоскостей, параллельных срединной, может быть множество, Они делят тело на отрезки, расположенные справа налево. Горизонтальная (поперечная) плоскость проходит параллельно плоскости опоры в направлении поперечной оси и перпендикулярна сагиттальной плоскости. Поперечные плоскости разделяют тело на отрезки, расположенные друг над другом, а любая из них делит тело человека на верхнюю и нижнюю части, независимо от расположения поперечной плоскости по вертикали.  Рис. 10. Оси и плоскости человеческого тела. А - АВСД - сагиттальная (срединная) плоскость; EFG1I - фронтальная плоскость, перпендикулярная сагиттальной; KLMN - горизонтальная (поперечная) плоскость, перпендикулярная двум предыдущим; а - а - сагиттальная ось; в - в - фронтальная ось; с - с - вертикальная ось; Б - 1 - вертикальная ось; 2 - поперечная ось; 3 - фронтальная плоскость (одна из фронтальных); 4 - фронтальная плоскость плечевого пояса; 5 - плечо, приведенное к туловищу (приведение плеча); 6 - левая рука согнута в локте предплечья; 7 - поперечная ось; 8 - поперечная плоскость (одна из горизонтальных); 9 - кисть в положении пронации, большой палец обращен к туловищу (ладонь кисти направлена вниз); 10 - перемещение положения из пронации к супинации как пример вращения кисти; 11 - IV-V пальцы согнуты (сгибание); 12 - кисть в положении супинации, большой палец обращен кнаружи от туловища (ладонь кисти направлена вверх); 13 - большой палец отведен (отведение пальца); 14 - сагиттальная ось; 15 - медиальный внутренний край; 16 - латеральный наружный край; 17 - поперечная ось, как одна из горизонтальных, лежащая во фронтальной плоскости; 18 - правая рука разогнута в локте (предплечья); 19 - вся рука отведена от туловища (отведение руки); 20 - линии, лежащие в сагиттальной плоскости, горизонтальные и вертикальные; 21 - латеральная (наружная) плоскость по отношению к медиальной (одна из сагиттальных); 22 - средняя плоскость, плоскость симметрии (одна из сагиттальных) Перпендикулярно срединной плоскости идут фронтальные, то есть параллельные лбу плоскости (лоб - от лат. frons). Эти плоскости рассекают тело на отрезки, расположенные в направлении сагиттальной оси спереди назад. По аналогии с рассмотренными выше плоскостями, любая из множества фронтальных осей делит тело на переднюю и заднюю части. Фронтальная плоскость перпендикулярна опоре и параллельна поверхности тела, если эту поверхность принять условно плоской. Тело человека носит характер двубокой симметрии. Оно делится срединной плоскостью на две симметричные половины. Профессиональное познание телесно-двигательного упражнения, объяснение тонкостей его сущности и направленности связано как со знанием осей и плоскостей, так и областей тела человека (рис. 11). 11111111111111111111 Термины «верхний», «нижний», «передний», «задний» относятся к вертикальному положению тела человека. Плоскость, делящая тело в вертикальном направлении на две симметричные половины, именуется срединной. Плоскости, параллельные срединной, называются сагиттальными. (лат. sagitta — стрела); они делят тело на отрезки, расположенные в направлении справа налево. Перпендикулярно срединной плоскости идут фронтальные, т. е. параллельные лбу (фр. front — лоб) плоскости; они рассекают тело на отрезки, расположенные в направлении спереди назад. Перпендикулярно срединной и фронтальной плоскости проводятся горизонтальные, или поперечные плоскости, разделяющие тело на отрезки, расположенные друг над другом. Сагиттальных (за исключением срединной), фронтальных и горизонтальных плоскостей можно провести произвольное количество, т. е. через любую точку поверхности тела или органа. Терминами «медиально» и «латерально» пользуются для обозначения частей тела по отношению к срединной плоскости: medialis — находящийся ближе к срединной плоскости, lateralis — дальше от нее. Слова «брюшной» — ventralis, «спинной» — dorsalis, «правый» — dexter, «левый» — sinister, «поверхностный» — superficialis, «глубокий» — profundus не нуждаются в объяснении. Для обозначения пространственных отношений на конечностях приняты термины «proximalis» и «distalis», т. е. находящийся ближе и дальше от места соединения конечности с туловищем. Центр тяжести тела человека Общий центр тяжести всего тела - это воображаемая точка, к которой приложена равнодействующая сил тяжести всех звеньев тела. При основной стойке он расположен в области малого таза, впереди крестца (по М.Ф. Иваницкому). Положение ОЦТ тела надо знать при определении равновесия человека на опоре (или в подвесе), в водной среде, в покое, а также под воздействием потока воздуха или воды. Для определения условий равновесия тела при покое или движении в среде важно узнать положение двух точек: центра объема и центра поверхности тела. Центр тяжести (ЦТ) человека расположен примерно на уровне пупка. Тело поддерживается любой плоскостью, на которую опирается: ногами, или одной ногой, ногой и рукой, обеими ногами и рукой, двумя руками, и т.д. Центр опоры (ЦО) это точка между (либо напротив) точками касания земли. Центр тяжести человека узнали только в XX веке Точное местоположение центра тяжести человека было научно установлено только в 1910-х годах. Впервые это сделали в США. Следует отметить, что у всех людей он будет варьироваться. Центр тяжести человека зависит от его роста, объема мускулов и толщины жирового слоя, а также от длинны стоп. Но и это далеко не все. Разные органы, такие как голова, шея, грудная клетка, руки, ноги, тоже составляют систему стабилизаторов, поэтому их объем и длинна имеют важное значение. На тот момент американские исследователи установили, что центр тяжести человека находится в его центральной бедренной части. Центр тяжести – единственная точка, относительно которой сумма моментов сил тяжести всех частиц тела или системы тел равна нулю. Центр тяжести имеет большое значение при оценке вида равновесия тела. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧКИ ОПОРЫ ИЛИ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕНТРУ ТЯЖЕСТИ РАЗЛИЧАЮТ УСТОЙЧИВОЕ, НЕУСТОЙЧИВОЕ И БЕЗРАЗЛИЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. УСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ, - центр тяжести располагается ниже точки опоры или ниже горизонтальной опорной поверхности, причем линия действия силы тяжести проходит через точку опоры или пересекает горизонтальную опорную поверхность; Равновесие тела будет устойчивым и в том случае, если центр тяжести находится выше горизонтальной опорной плоскости, но линия действия силы тяжести тела пересекает эту плоскость. НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ- центр тяжести находится выше горизонтальной опорной поверхности, причем линия действия силы тяжести не пересекает опорной поверхности, БЕЗРАЗЛИЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ - центр тяжести совпадает с точкой опоры. Если человек стоит, то равновесие его тела будет устойчивым, поскольку хотя центр тяжести и находится выше опорной плоскости, но линия действия силы тяжести проходит через центр тяжести спортсмена. При отклонении от вертикального положения, особенно с нагрузкой в руках, равновесие человека из устойчивого переходит в неустойчивое из-за изменения линии действия силы тяжести относительно центра тяжести. 11111111111111111111111111111111111 Функция нижних конечностей человека определяется главным образом опорой (положение стоя) и локомоцией (ходьба, бег). И в том, и в другом случае на функцию нижних конечностей, в отличие от верхних, имеет значительное влияние общий центр тяжести (ОЦТ) тела человека (рис. 2.6).  Рис. 2.6. Расположение общего центра тяжести при различных видах стояния: 1 — при напряженном; 2 — при антропометрическом; 3 — при спокойном Рис. 2.6. Расположение общего центра тяжести при различных видах стояния: 1 — при напряженном; 2 — при антропометрическом; 3 — при спокойномВо многих задачах механики удобно и допустимо рассматривать массу какого-то тела так, как будто она сконцентрирована в одной точке — центре тяжести (ЦТ). Поскольку нам предстоит анализировать силы, действующие на тело человека во время выполнения физических упражнений и стоя (покой), нам следует знать, где находится ЦТ у человека в норме и при патологии (сколиоз, коксартроз, ДЦП, ампутации конечности и др.). У взрослых мужчин (в среднем) ОЦТ располагается на 15 мм позади от передне-нижнего края тела V поясничного позвонка. У женщин ЦТ в среднем располагается на 55 мм спереди от передне-нижнего края I крестцового позвонка. Во фронтальной плоскости ОЦТ незначительно (на 2,6 мм у мужчин и на 1,3 мм у женщин) смещен вправо, т. е. правая нога принимает несколько большую нагрузку, чем левая. Общий центр тяжести (ОЦТ) тела слагается из центров тяжести отдельных частей тела (парциальные центры тяжести). Поэтому при движениях и перемещении массы частей тела перемещается и общий центр тяжести, но для сохранения равновесия его проекция не должна выходить за пределы площади опоры. Высота положения ОЦТ у разных людей значительно варьирует в зависимости от целого ряда факторов, к числу которых в первую очередь относятся пол, возраст, телосложение и пр. У женщин ОЦТ обычно располагается несколько ниже, чем у мужчин. У детей раннего возраста ОЦТ тела расположен выше, чем у взрослых. При изменении взаимного расположения частей тела, проекция его ОЦТ также меняется. Меняется при этом и устойчивость тела. Устойчивость тела определяется величиной площади опоры, высотой расположения ОЦТ тела и местом прохождения вертикали, опущенной из ОЦТ, внутри площади опоры. Чем больше площадь опоры и чем ниже расположен ОЦТ тела, тем больше устойчивость тела. Количественным выражением степени устойчивости тела в том или ином положении является угол устойчивости, (УУ). УУ называется угол, образованный вертикалью, опущенной из ОЦТ тела и прямой, проведенной из ОЦТ тела к краю площади опоры (рис. 2.12). Чем больше угол устойчивости, тем больше степень устойчивости тела. Рис. 2.12. Углы устойчивости при выполнении упражнения «шпагат»: а — угол устойчивости назад; р — угол устойчивости вперед; Р — сила тяжести (по М.Ф. Иваницкому) 1.Общие данные о теле человека Тело человека представляет собой с точки зрения механики объект величайшей сложности. Оно состоит из частей, которые с большой степенью точности можно считать твердыми (скелет) и деформируемых полостей (мышцы, сосуды и пр.), причем в этих полостях содержатся текучие и фильтрующиеся среды, не обладающие свойствами обычных жидкостей. Тело человека в общих чертах сохраняет строение, свойственное всем позвоночным: двуполярность (головной и хвостовой концы), двустороннюю симметрию, преобладание парных органов, наличие осевого скелета, сохранение некоторых (реликтовых) признаков сегментарности1 (метамерии) и т. п. К другим морфофункциональным особенностям тела человека относятся: высокополифункциональная верхняя конечность; ровный ряд зубов; развитый головной мозг; прямохождение и др. В анатомии принято изучать тело человека в вертикальном положении с сомкнутыми нижними и опущенными верхними конечностями. При этом выделяют области головы, шеи, туловища и двух пар верхних и нижних конечностей.На туловище человека обозначают два конца — черепной, или краниальный и хвостовой, или каудальный и четыре поверхности — брюшную, или вентральную, спинную, или дорсальную и две боковых — правую и левую. На конечностях определяют по отношению к туловищу два конца: проксимальный, т. е. более близкий и дистальный, т. е. отдаленный . Механизм движений туловища и головы Основная функция мышечного аппарата туловища и головы заключается в удержании тела в состоянии равновесия, в обеспечении подвижности (сгибание, разгибание, боковые наклоны, круговые вращения) позвоночного столба, грудной клетки и головы и в преодолении сопротивления и тяжести различных предметов. Статика и динамика туловища в значительной мере взаимосвязаны с механизмом дыхания и состоянием органов грудной и брюшной полостей. Удержанию тела в равновесии при выпрямленном его положении содействует одновременное сокращение большинства мышц туловища. Главная роль в этом принадлежит напряжению подвздошно-бедренной связки и сокращению ягодичных мышц. Сгибание туловища может быть пассивным и активным. В первом случае вследствие расслабления мышц-разгибателей позвоночника, а также тяжести головы и внутренних органов происходит пассивный наклон туловища вперед. Такое явление часто может происходить у лиц, работающих сидя, а также при общем ослаблении мышечного тонуса (истощающие заболевания, хронические профессиональные отравления и др.) и нередко у пожилых людей. Активные сгибания тела наблюдаются при некоторых профессиональных и спортивных движениях, а также в условиях преодоления нагрузки (например, ношение тяжестей на спине). При этом сокращаются мышцы живота, подвздошно-поясничные, длинные мышцы головы и шеи, лестничные и грудино-ключично-сосцевидные и отчасти мышцы переднего отдела шеи. Разгибание туловища обеспечивается сокращением всех мышц спины и заднего отдела шеи, но, главным образом, мышц-разгибателей позвоночника. Наибольший интерес представляет работа мышц в условиях преодоления нагрузки: ношение груза на плечевом поясе, поднятие тяжестей (рис. 18) и др. В таких случаях помимо напряжения указанных мышц-разгибателей сильно сокращается дыхательная мускулатура и мышцы передней брюшной стенки. Вследствие этого грудная и брюшная полости представляют собой своего рода туго надутые воздушно-газовые камеры, препятствующие форсированному сгибанию тела и тем предохраняющие от возможности разрыва связочного аппарата позвоночного столба. Боковые сгибания туловища происходят при одновременном сокращении сгибателей и разгибателей одной стороны позвоночного столба. В этом также принимают участие мышцы, поднимающие ребра, задние зубчатые мышцы, квадратная мышца поясницы, наружные и внутренние межреберные мышцы, мышцы боковой стенки живота, а при фиксированном поясе — мышцы, поднимающие лопатку, широчайшая мышца спины, большая и малая грудные мышцы. Все отмеченные мышцы работают с большим напряжением при поднятии груза одной рукой. Вращение телом обеспечивается, главным образом, сокращением следующих мышц: наружной косой мышцы живота одноименной стороны, внутренней косой мышцы живота противоположной стороны, лестничных мышц, всех частей поперечно-остистых мышц, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, верхней части трапециевидной мышцы и мышцы, поднимающей лопатку противоположной стороны. Движения головы могут совершаться одновременно с движениями туловища или самостоятельно. Сгибание головы происходит вследствие расслабления всех мышц заднего отдела шеи и головы и может форсироваться при двустороннем сокращении длинных мышц головы и шеи, передних прямых мышц головы, грудино-ключично-сосцевидных мышц, переднего отдела шеи. Разгибание головы связано с функцией ременных мышц головы и шеи, длиннейших мышц головы и шеи, а также и грудино-ключично-сосцевидных мышц. Боковые наклоны головы осуществляются преимущественно за счет сокращения прямой и боковых мышц головы одноименной стороны, а также комбинированной функции других мышц передней и задней областей шеи. Повороты головы вокруг вертикальной оси возможно благодаря комбинации сокращения мышц с косым направлением мышечных пучков, а именно ременных мышц головы и шеи, полуостистой мышцы головы и шеи и одной из грудинно-ключично-сосцевидных мышц. Во всех случаях при нижней опоре (положение стоя или сидя) механизм движений головы и отдельных частей туловища осуществляется по типу рычага первого рода, т. е. рычага равновесия. Движения позвоночного столба и головы Движения позвоночного столба подобны изменениям положения и формы упругого стержня, укрепленного на штативе. Вместе с тем здесь все движения как бы контролируются и направляются его суставами, а в грудном отделе значительно ограничиваются ребрами. Наиболее подвижными являются шейный, нижнегрудной и верхнепоясничный отделы позвоночного столба. Схематически разнообразные формы движений позвоночного столба могут быть представлены в следующем виде: движения вокруг фронтальной оси (сгибание и разгибание) — общий размах 170—245°; движения вокруг сагиттальной оси (отклонение в стороны) — около 55°; вращение вокруг вертикальной оси — до 90° (в значительной мере определяется тренировкой). Движения головы могут быть классифицированы следующим образом: сгибание и разгибание, определяемое скользящей подвижностью во всех суставах шейного отдела позвоночного столба; повороты вокруг вертикальной оси, в котором принимают участие лишь атланто-затылочные и атланто-осевые суставы; боковые наклоны головы, определяемые также главным образом суставами двух верхних шейных позвонков; круговые вращения, происходящие в суставах нижних трех-четырех шейных позвонков. Путем физических упражнений объем движений позвоночного столба (боковые смещения головы, боковые движения грудной клетки и др.) может быть увеличен за счет резервной эластичности связочного аппарата и тренированности мышц. Механизм движений верхней конечности Верхние конечности являются самыми подвижными звеньями аппарата движения тела человека. Наряду с этим они приспособлены к значительным силовым нагрузкам. К основным движениям верхних конечностей в трудовой (или спортивной) деятельности человека относятся: перекладывание и перенос предметов; поднятие или удержание предмета, отталкивание, поднимание и опускание верхней конечности, движения кистью, ударные движения;; вращение; давление на предмет и т.д. Перекладывание и перенос предметов — наиболее распространенная форма движений свободной верхней конечностью; при этом предплечье и кисть в большинстве случаев полупронированные. Работа мышц направлена на сгибание локтевого, разгибание и приведение (реже сгибание) лучезапястного и разгибание и приведение (реже отведение) плечевого суставов. В данном случае сокращаются, преодолевая большее или меньшее сопротивление, следующие мышцы: поверхностный и глубокий сгибатели пальцев, лучевой сгибатель и лучевые разгибатели запястья, плечелучевая мышца, двуглавая мышца плеча, надостная, подостная, подлопаточная мышцы, и в некоторых случаях — широчайшая мышца спины. Реже при этой форме движений дистальные отделы конечностей полностью пронированы (гребля и др.) или же, наоборот, супинированы (выдвигание ящика и др.). В первом случае преимущественная силовая нагрузка падает на мышцы передней группы предплечья, поочередно на трехглавую и двуглавую мышцы плеча, а также мышцы, прямо или косвенно воздействующие на плечевой сустав. Во втором случае главным образом сокращается двуглавая мышца плеча и мышцы, разгибающие плечевой сустав, Поднятие или удержание предмета требует, как правило, полупронированного (реже пронированного) положения предплечья и кисти. При этом основная работа мышц направлена на сжатие пальцев и сгибание локтевого (иногда и плечевого) сустава и преимущественная нагрузка падает на сгибатели пальцев, плечелучевую мышцу, лучевой сгибатель и лучевые разгибатели запястья, двуглавую мышцу плеча и отчасти большую грудную и переднюю часть дельтовидной мышцы. При удержании предмета (ношение груза в вытянутой руке), помимо сокращения сгибателей пальцев, в значительной мере напряжены все мышцы свободной верхней конечности, что препятствует перерастяжению связочного аппарата. При слабом развитии мышц верхних конечностей (у детей, подростков, истощенных людей) ношение тяжестей может привести к травмированию связочного аппарата. Отталкивание предмета (толкание ядра) требует активного участия разгибателей, причем наибольшая нагрузка падает на трехглавую мышцу плеча. Одновременно значительно сокращается передняя зубчатая мышца, которая с силой выдвигает верхнюю конечность вперед. При поднимании неотягощенной верхней конечности вперед сокращаются двуглавая мышца плеча, большая грудная мышца и мышцы радиального отдела предплечья. При ударных движениях (работа молотобойца и др.) верхние конечности находятся преимущественно в полупронированном положении и работа мышц состоит в следующем. Предварительное поднятие руки, помимо напряжения сгибателей пальцев, требует сокращения всех упомянутых в предыдущем случае мышц, но последние вследствие отягощения руки должны работать с большим напряжением. Обеспечение удара определяется главным образом силовым сокращением трехглавой мышцы плеча и всех мышц ладонного отдела предплечья. При круговых вращениях верхней конечностью поочередно включаются в работу мышцы поднимающие, отводящие и опускающие плечо и плечевой пояс. Следовательно, в этом принимают участие двуглавая мышца плеча, большая грудная и передняя зубчатая мышцы, все части дельтовидной и верхние пучки трапециевидной мышц, мышца, поднимающая лопатку, ромбовидные мышцы и отчасти (при форсированном опускании плечевого пояса) малая грудная, подключичная и нижние пучки трапециевидной мышц. Давление на предмет в вертикальном направлении дает возможность использовать верхние конечности для силового воздействия на рычаги второго рода. Эта функция требует преимущественно работы разгибателей, действующих на локтевой сустав. Кроме того, при этом в значительной мере напряжены все мышцы переднего отдела предплечья, переходящие на кисть, так как их роль в данном случае заключается в укреплении лучезапястного сустава и в предохранении его от переразгибания. В функциональном отношении наиболее важной частью верхней конечности является кисть. Большая сложность и значительное разнообразие движений, совершаемых кистью, обеспечивается главным образом следующими обстоятельствами: наличием наиболее совершенных форм противопоставления большого пальца; дифференцированностью движений каждого из пальцев; большой подвижностью лучезапястного сустава; четкой координацией всех видов движения кисти и конечности в целом, обусловленной функцией центральной нервной системы (ЦНС). Некоторые позиции верхних конечностей создают благоприятные условия для активного участия вспомогательной дыхательной мускулатуры в механизме дыхания. К ним относятся: фиксация плечевого пояса путем сокращения ромбовидных мышц; упор разогнутых верхних конечностей (на стол, спинку стула и др.); опора кисти на полку; положение локтей на подлокотниках и др.; опора туловища (на спинку стула, кресла и др.); положение рук на бедрах. Наоборот, опускание плечевого пояса, что в большинстве случаев носит пассивный характер (действие силы тяжести) и обычно имеет место при сильной мышечной усталости (у работающих сидя без подлокотников), неблагоприятно сказывается на глубине вдоха и приводит к поверхностному дыханию. |