Аллергология. итог 1. Тесты in vivo для диагностики igeопосредованных заболеваний

Скачать 1.2 Mb. Скачать 1.2 Mb.

|

|

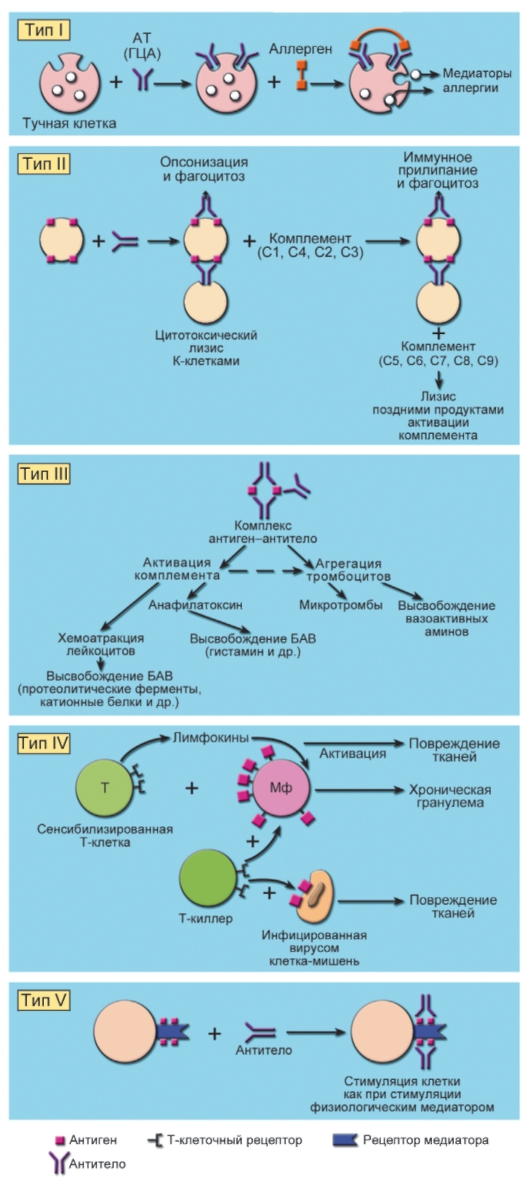

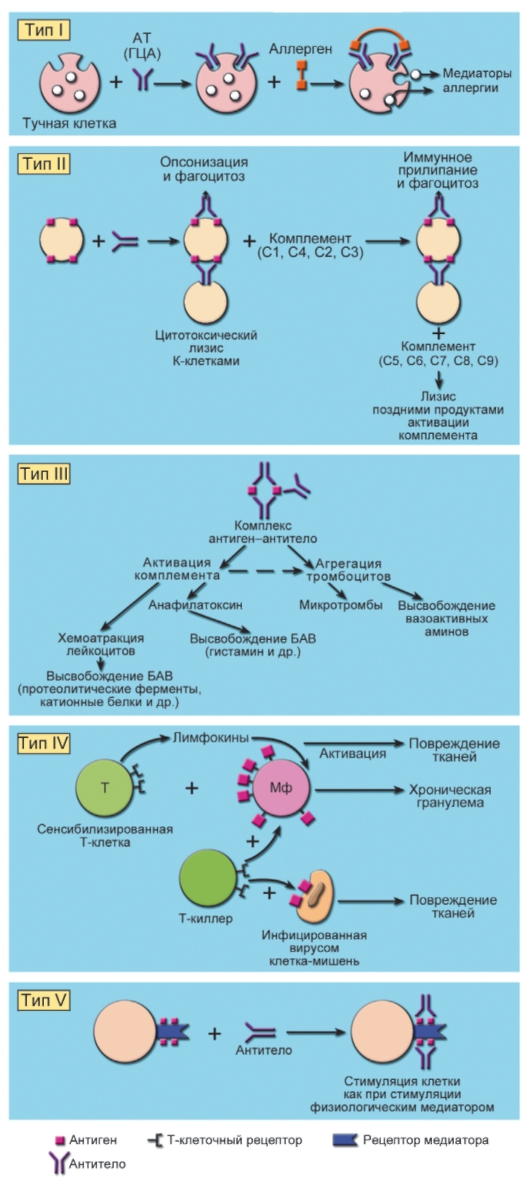

ПСЕВДОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. Псевдоаллергические реакции - патологический процесс, клинически подобный истинной аллергической реакции, но не имеющий иммунологической стадии своего развития. Проявляются в виде: отека Квинке, анафилактический шок,крапивница и бронхоспазм. По патогенезу различают следующие типы псевдоаллергических реакций(классификация) 1. Одна группа псевдоаллергических реакций связана с избыточным освобождением медиаторов и в первую очередь гистамина из тучных клеток или с нарушениями инактивации гистамина. На это влияют следующие факторы: · высокая температура, · ультрафиолетовое облучение, · ионизирующая радиация. Они вызывают необратимые повреждения тучных клеток. Многие химические вещества могут вызывать высвобождение гистамина без повреждения мембраны, например: · полимерные амины (вещество 48/80), · полисахариды (декстран), · антибиотики (полимиксин В), · кальциевые ионофоры, · энзимы (химотрипсин), · катионные белки из нейтрофилов, · ядовитые продукты, поступившие из кишечника, и ряд других, · рентгеноконтрастные средства. Высокие концентрации тех же веществ могут вызывать повреждение мембраны и тем самым неизбирательное освобождение гистамина. Вещества, вызывающие освобождение гистамина, получили название либераторов гистамина. Массивное освобождение гистамина может привести к развитию анафилактического шока, его освобождение в коже — к крапивнице, в бронхах — к бронхоспазму. 2. Другая группа псевдоаллергических реакций развивается по так называемому альтернативному пути. Он включается довольно быстро и без участия иммунных механизмов. Альтернативный (пропердиновый) путь активации С является важнейшим механизмом противоинфекционной защиты и активируется бактериальными полисахаридами и липополисахаридами. В патологии этот путь активации С может включаться: · Многими лекарственными препаратами. · Его активирует яд кобры. · Играет роль и неадекватная активация бактериальными липополисахаридами. · Активирующим действием обладают и некоторые эндогенно образующиеся ферменты: трипсин, плазмин , калликреин. Все эти энзимы обычно активируются при различных повреждающих воздейст-виях. 3. Развитие третьей группы псевдоаллергических реакций связано с нарушением метаболизма полиненасыщенных жирных кислот и в первую очередь арахидоновой. Метаболизм ее идет двумя путями: · Циклоксигеназным, · Липоксигеназным. Так, при угнетении активности циклоксигеназы отмечается сдвиг метаболизма арахидоновой кислоты в направлении липоксигеназного пути. В результате образуется избыточное количество лейкотриенов. Развитие реакций этого типа может иметь место при действии нестероидных противовоспалительных препаратов, например аспирина. Клиническая картина псевдоаллергических заболеваний аналогична или очень близка к клинике аллергических болезней. В ее основе лежит развитие таких патологических процессов, как повышение проницаемости сосудов, отек, воспаление, спазм гладкой мускулатуры, разрушение клеток крови. Эти процессы могут быть локальными, органными и системными. Они проявляются в виде круглогодичного ринита, крапивницы, Квинке отека, периодических головных болей, нарушения функции желудочно-кишечного тракта (метеоризм, урчание, боли в животе, тошнота, рвота, диарея), бронхиальной астмы, сывороточной болезни, анафилактоидного шока. Диагностика направлена на выявление причин и факторов, способствующих формированию и манифестации аллергических заболеваний. Для этого применяют специфические и неспецифические методы обследования. Начинают диагностику всегда с выяснения жалоб и сбора аллергологического анамнеза, особенности которых нередко позволяют предположить предварительный диагноз, изучения истории жизни и болезни, которые осуществляет врач во время осмотра пациента. Клинические методы обследования включают врачебный осмотр, клинико-лабораторные методы исследования, рентгенологические методы, инструментальные методы, функциональные и другие методы исследования (по показаниям). Основной принцип специфической диагностики аллергических заболеваний - выявление причинно-значимого аллергена, для чего проводят тесты in vivo и определяют аллерген-специфические IgE антитела или сенсибилизированные лимфоциты и продукты специфического взаимодействия антигенов и антител. Специфическое аллергологическое обследование включает: -жалобы -данные физикального осмотра -верификация атопического статуса -специфический диагноз • сбор аллергологического анамнеза; • проведение кожных тестов; • проведение провокационных тестов; • лабораторную диагностику Сбор аллергологического анамнеза При опросе больного особое внимание обращают на особенности развития первых симптомов заболевания, их интенсивность, динамику развития, длительность и чувствительность к назначаемым фармакотерапевтическим средствам. Выясняют семейный анамнез аллергии, поскольку известно, что у 30-70% больных аллергическими заболеваниями близкие родственники страдают аллергией. При сборе анамнеза отмечают наличие или отсутствие сезонности заболевания, его связь с простудой, с изменением климатических, жилищных или рабочих условий. Например, указание на ежегодное развитие респираторных проявлений (ринорея, заложенность носа, приступы удушья и др.) и/или зуда век, слезотечения в одни и те же периоды времени (весенние или летние месяцы, в сезон цветения определённых растений) характерно для поллиноза, и в план обследования таких больных включают методы тестирования с пыльцевыми аллергенами. Проведение кожных аллергологических проб Виды кожных проб: • Накожные (капельные, аппликационные и др.) • Скарификационные • Тест-уколом (prick-тест) • Внутрикожные Показания: данные анамнеза, указывающие на роль того или иного аллергена (или группы аллергенов) в генезе заболевания. Противопоказания для кожного тестирования - Острая фаза аллергического заболевания - Обострение сопутствующих хронических заболеваний - Острые интеркурентные инфекционные заболевания - Туберкулез и вираж туберкулиновых проб — Декомпенсированные состояния при болезнях сердца, печени, почек -Заболевания крови, онкологические, системные и аутоиммунные заболевания Накожные пробы Капельная проба. Используется при высокой сенсибилизации, особенно к химическим веществам, к лекарственным средствам. Техника постановки: на обезжиренную сгибательную поверхность кожи предплечья наносят каплю аллергена и, в качестве контроля, - каплю растворителя. Результат оценивают через 20 мин. Аппликационная проба . Используется для диагностики профессиональной аллергии, контактных дерматитов. Техника постановки: на сгибательную поверхность кожи предплечья, предварительно обработанную 70° спиртом, накладывают марлечку, смоченную в растворе аллергена и марлечку с растворителем (контроль). Результат оценивают через 30 мин. Скарификационные кожные пробы С их помощью выявляют причинно значимый аллерген и степень сенсебилизации к нему. Их проводят со всеми инфекционными аллергенами. Одновременно допускается ставит не более 10-15 проб. Техника постановки: кожу сгибательной поверхности предплечья обрабатывают 70° спиртом, затем наносят отдельными шприцами по капле гистамина 0,01%, аллергенов и тестконтрольной жидкости на расстоянии 4-5 см друг от друга. Стерильными скарификаторами проводят отдельно через каждую каплю по 2 параллельные царапины длиной 4-5 мм и расстоянием между ними 2 мм. Детям до 5 лет можно проводить по одной царапине. Царапины проводят поверхностно, нарушая только целостность эпидермиса, не травмируя кровеносные сосуды. Через 10 мин осторожно промокают каждую каплю отдельным ватным тампоном. Проба тест-уколом (prick-тест) В настоящее время самый распространенный тест для проведения кожных проб. Проводится специальным устройством, в который вставлена игла, что позволяет стандартизировать глубину укола, исключает раздавливание капли при уколе. Капли аллергена и контролей наносят на обработанную кожу предплечья так же, как при проведении скарификационного теста. Результат оценивают через 15-20 мин в мм (измеряется наибольший диаметр папулы прозрачной линейкой). Внутрикожные пробы Внутрикожные пробы более чувствительны, но отличаются меньшей специфичностью, их используют главным образом для выявления сенсибилизации к аллергенам бактериального и грибкового происхождения. С неинфекционными аллергенами их проводят только тогда, когда аппликационные или скарификационные тесты отрицательны или сомнительны, а анамнез четко положительный. Внутрикожные пробы Техника постановки: кожу сгибательной поверхности предплечья или на спине обрабатывают 70° спиртом, затем туберкулиновым или инсулиновым шприцем вводят 0,05-0,1 мл инфекционного аллергена. Вводимый внутрикожно аллерген должен быть в 10 раз меньшей концентрации, чем при скарификационном тестировании. Контроль: тестконтрольная жидкость вводится внутрикожно раствор гистамина скарификационно. Оценка результата через 20 мин и 24-48 ч. Провокационные тесты Провокационные тесты используют при расхождении данных анамнеза и результатов кожного тестирования. Противопоказания для проведения провокационных тестов те же, что и для кожного тестирования. В зависимости от вида аллергена и способа его введения в организм выделяют провокационные тесты: - конъюнктивальный - назальный - ингаляционный - подъязычный - пероральный В клинической практике наиболее широко применяют следующие методы специфической диагностики аллергии, проводимые in vitro: • иммуноферментные методы анализа для выявления специфических IgE с колориметрическим, флюориметрическим и хемилюминесцентным способом регистрации результатов; • радиоаллергосорбентный тест (PACT) для выявления специфических IgE; • молекулярная аллергодиагностика - инновационный метод, используемый для картирования аллергенной сенсибилизации на молекулярном уровне с применением очищенных или рекомбинантных аллергенов или компонентов аллергенов вместо экстрактов аллергенов; • непрямой базофильный тест (тест Шелли); • прямой базофильный тест (тест Шелли); • реакция специфического высвобождения гистамина из базофилов периферической крови пациента. Принципы лечения Лечение пациентов с аллергическими заболеваниями подразумевает проведение мероприятий, направленных на элиминацию причинно-значимого аллергена, фармакотерапии и аллерген-специфической иммунотерапии. Элиминацию (удаление) причинно-значимых аллергенов относят к патогенетическим методам лечения при всех аллергических заболеваниях. В лечении пищевой аллергии элиминация заключается в назначении диеты, исключающей пищевой аллерген. Пациентам, страдающим ЛА, рекомендуют избегать приёма лекарственных средств, к которым имеется сенсибилизация, содержащих их комбинированных препаратов, а также лекарственных средств, имеющих аналогичную химическую структуру . Тема занятия №2: Методы диагностики IgE-опосредованных заболеваний. IgE-опосредованные заболевания. Принципы диагностики IgE-опосредованных заболеваний. Особенности сбора анамнеза. Наследственные аспекты аллергических заболеваний. Тесты in vivo для диагностики IgE-опосредованных заболеваний. Кожное тестирование. Вида кожных проб. Показания. Противопоказания. Исследование функции внешнего дыхания. Пикфлоуметрия. Спирометрия. Бронхопровокационные пробы. Методики. Показания. Противопоказания Провокационные тесты. Классификация. Показания. Противопоказания. Тесты in vitro для диагностики IgE-опосредованных заболеваний. 1.IgE-опосредованные заболевания. Принципы диагностики IgE-опосредованных заболеваний. Тип I (анафилактический, IgE-зависимый). Обусловлен образованием особого типа антител, имеющих высокое сродство к определённым клеткам (например, тучным клеткам, базофилам). АТ- гомоцитотропные (относят: реагины (IgE и IgG4) человека, выражена тропность к клеткам (тканям) того же вида животного, от которого они получены). Попадая в организм, аллерген фрагментируется в АПК- (Антигенпрезенти́рующие клетки) до пептидов, презентируемых затем этими клетками Th2-лимфоцитам. Тh2-клетки, активизируясь, продуцируют ряд лимфокинов( ИЛ-4 ,ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, экспрессируют на поверхности лиганд для CD40 (CD40L или CD154), обеспечивает необходимый сигнал для В-клеток к индукции синтеза IgE. Образовавшийся аллергенспецифический IgE взаимодействует с специализированными рецепторами: FcεRI (высокоафинный р-р,расположены на тучных клетках слизистых оболочек и соединительной ткани, базофилах), FcεRII (CD23; экспрессированы на поверхности В-лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и, возможно, Т-лимфоцитов). CD23 может отделяться с клеточных мембран и попадать в циркуляцию, стимулируя продукцию IgE В-лимфоцитами. При повторном поступлении аллерген связывается IgE-антителами, что вызывает цепь биохимических превращений мембранных липидов (патохимическую фазу), следствием - секреция медиаторов( гистамин, метаболиты арахидоновой кислоты (простагландин D2, сульфидопептидные лейкотриены: C4, D4, E4), ФАТ) и активация плазменных кининов. Медиаторы, взаимодействуя с рецепторами органов-мишеней, индуцируют патофизиологическую фазу атопической реакции: ↑ сосудистой проницаемости и отёк ткани, сокращение гладкой мускулатуры, гиперсекрецию слизистых желёз, раздражение периферических нервных окончаний –это основа быстрой (ранней) фазы аллергической реакции (первые мин после контакта с аллергеном) Подготовка миграции клеток из сосудов в ткань обеспечивается изменением кровотока в микрососудах и экспрессией молекул клеточной адгезии на эндотелии и лейкоцитах. Последовательное вовлечение в процесс молекул адгезии и хемокинов приводит к инфильтрации тканей базофилами, эозинофилами, Т-лимфоцитами, тучными клетками, клетками Лангерганса. После активации они тоже секретируют проаллергические (провоспалительные) медиаторы, что формирует позднюю (или отсроченную) фазу аллергической реакции. Типичные примеры этого вида реакций - атопическая БА, АР, аллергический конъюнктивит (АК), аллергическая крапивница, АШ и др.   ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Диагностика направлена на выявление причин и факторов, способствующих формированию и манифестации аллергических заболеваний. жалобы данные физикального обследования анамнез верификация атопического статуса специфический диагноз Методы обследования: специфические и неспецифические. Специфическая диагностика Анамнез (указание на четкую повторяющуюся связь симптомов с аллергеном) кожные пробы провокационные тесты in vitro тесты (лаб.диагностика) 1- жалобы и сбор аллергологического анамнеза→ предварительный диагноз, изучения истории жизни и болезни, которые осуществляет врач во время осмотра пациента. Клинические методы обследования: врачебный осмотр, клинико-лабораторные, рентгенологические, инструментальные, функциональные и другие методы исследования (по показаниям). Основной принцип специфической диагностики аллергических заболеваний - выявление причинно-значимого аллергена, для чего определяют аллергические антитела (специфические IgE) или сенсибилизированные лимфоциты и продукты специфического взаимодействия антигенов и антител. 2.Особенности сбора анамнеза. Наследственные аспекты аллергических заболеваний. Анамнез Наследственная предрасположенность к АЗ Перенесенные ранее или сопутствующие АЗ и реакций Определение основных клинических симптомов и синдромов болезни Эффективность антиаллергических средств, наличие или отсутствие сезонности заболевания Эффект элиминации-Элиминация аллергена - патогенетический метод лечения при лекарственной, пищевой и ингаляционной аллергии, когда идет речь об удалении причинно-значимых аллергенов. Круг аллергенов, наиболее вероятно участвующих в реализации аз пациента Формулировка анамнестического предварительного диагноза Особенности анамнеза при сенсебилизации к бытовым аллергенам наличие эффекта элиминации при прекращении бытового контакта с аллергенами обострение в холодное время года наличие ночных симптомов болезни возникновение симптомов во время уборки, ремонта Особенности анамнеза при сенсибилизации к пыльцевым аллергенам сочетание нескольких клинических форм сезонность заболевания метеозависимость перекрестная пищевая сенсибилизация с аллергенами пыльцы растений аллергические реакции на фитопрепараты Особенности анамнеза при сенсибилизации к пищевым аллергенам атопический дерматид в раннем детском возрасте появление или усиление симптомов заболевания в связи с приемом пищи высокая частота поражений кожи сочетание аллергических поражений кожи и органов дыхания наличие хронических заболеваний ЖКТ |