Аллергология. итог 1. Тесты in vivo для диагностики igeопосредованных заболеваний

Скачать 1.2 Mb. Скачать 1.2 Mb.

|

|

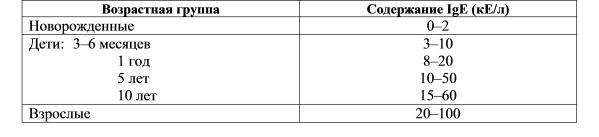

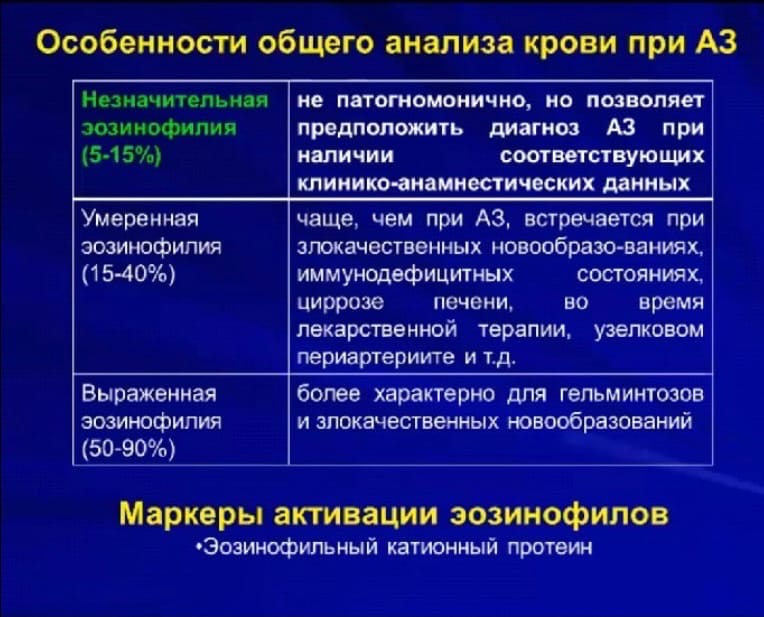

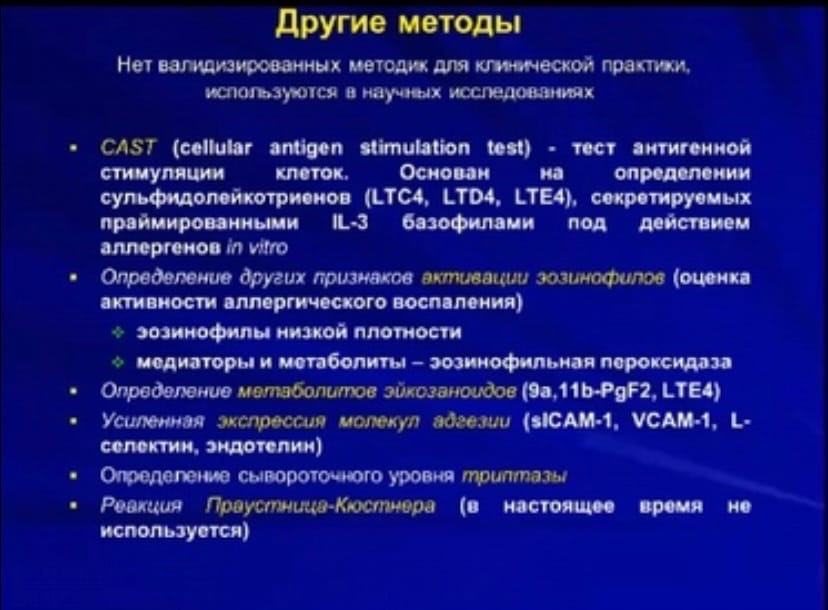

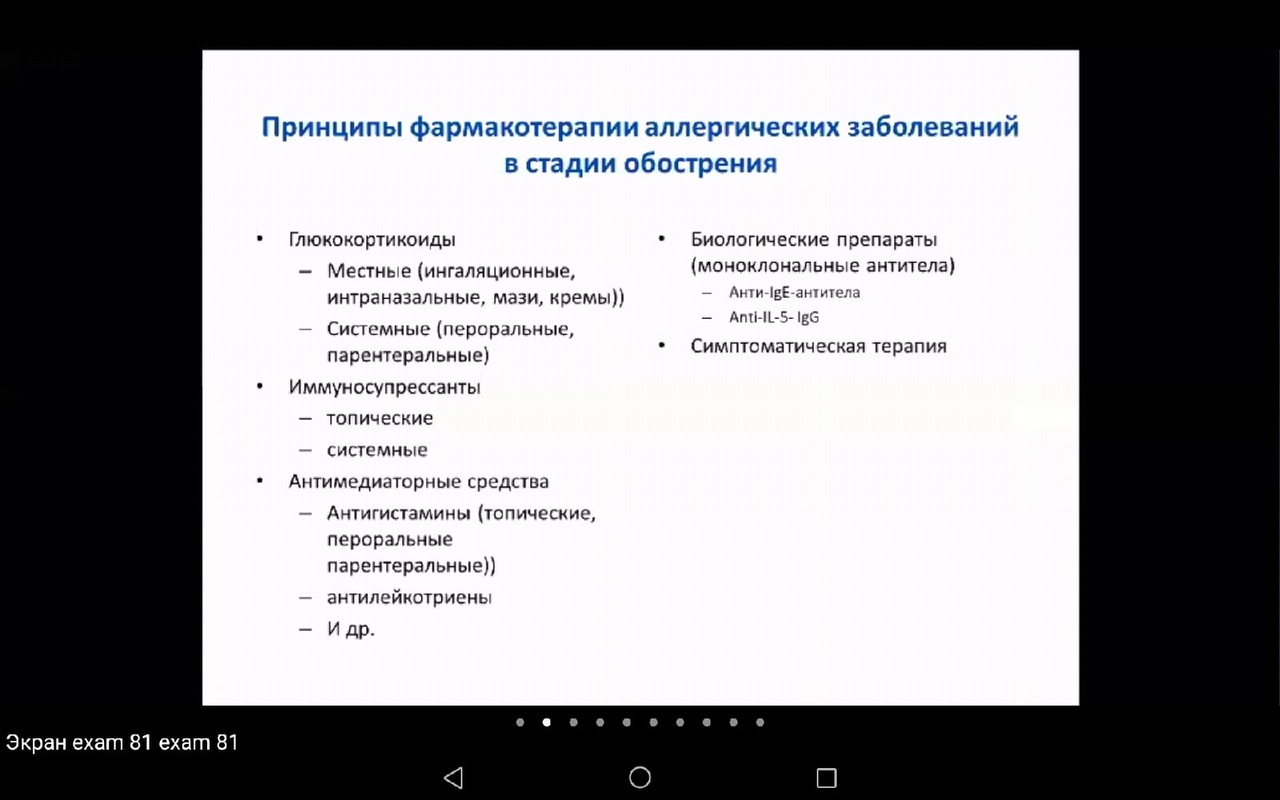

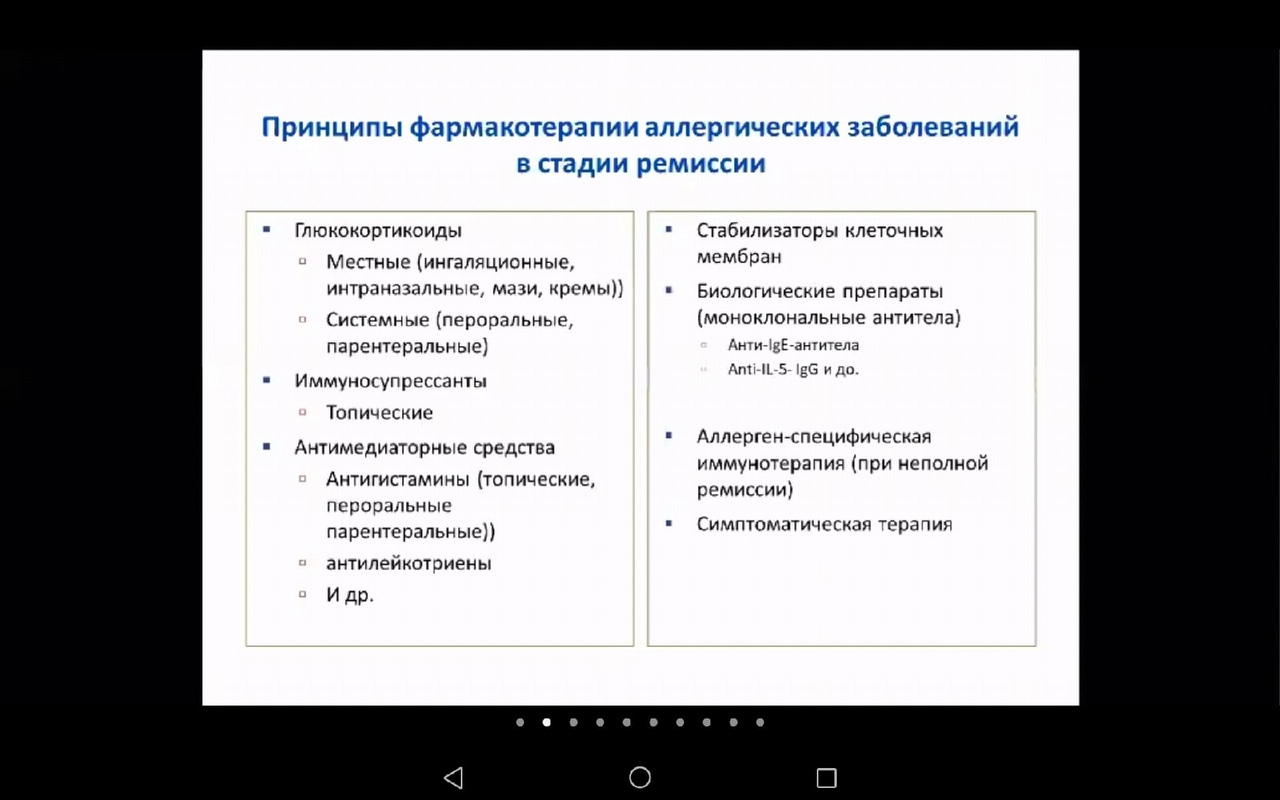

Спирометрия – функциональное исследование легких, включающее измерение объемных показателей внешнего дыхания с помощью прибора-спирометра. В ходе спирометрии производится определение дыхательного объема (ДО), минутного объема дыхания (МОД), резервных объемов вдоха и выдоха (РО вд., РО выд.), емкости вдоха (Е вд.), жизненной ёмкости легких (ЖЁЛ), форсированной жизненной ёмкости легких (ФЖЁЛ), максимальной вентиляции легких (МВЛ). Спирометрия проводится при ХОБЛ, бронхиальной астме, перед оперативными вмешательствами на респираторном тракте и т. д. После измерения веса и роста пациенту закрывают нос зажимом и предлагают выполнить ряд дыхательных проб, плотно удерживая во рту мундштук спирометра. Для диагностики бронхиальной астмы и оценки ее тяжести важнейшее значение имеет измерение функции внешнего дыхания. У каждого больного с подозрением на наличие бронхиальной астмы должна быть выполнена спирометрия (спирография), с помощью которой определяют ряд легочных показателей, объемов, характеризующих воздушные потоки при выдохе. Ранее для проведения спирометрии широко использовались механические спирометры, зачастую водяные, состоящие из цилиндра, помещенного в сосуд с водой. При выдохе цилиндр перемещается вверх, а записывающее устройство, соединенное с ним, оставляет на бумаге график зависимости объёма от времени. Сейчас для проведения спирометрии повсеместно используются цифровые приборы, состоящие из электронного устройства и датчика потока воздуха. Электронная часть прибора преобразовывает показания датчика в цифровую форму и выполняет необходимые вычисления. Бронхопровокационные тесты. Бронхопровокационные тесты применяют для диагностики гиперреактивности бронхов у больных с подозрением на бронхиальную астму при отсутствии четких признаков бронхиальной обструкции на момент исследования. Выделяют медикаментозные тесты и тест с физической нагрузкой для диагностики астмы физического усилия или нагрузочного бронхоспазма. Тест с физической нагрузкой также проводится лицам без клинических проявлений обструктивного синдрома в случаях, когда нагрузочный бронхоспазм может влиять на выполнение профессиональной деятельности, например, у пожарных и военных. Бронхопровокационные тесты является потенциально опасным для пациента, поэтому их применение ограничено. Противопоказания: 1. ОФВ1 < 50% или 1,0 л (абсолютное противопоказание); 2. ОФВ1 < 60 % или 1,5 л (относительное противопоказание); 3. Недостаточный для проведения исследования уровень сотрудничества пациента; 4. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы (неконтролируемая АГ, САД > 200 мм рт ст, ДАД > 100 мм рт ст, выявленная аневризма, перенесенные инфаркт и инсульт в срок до 3 месяцев); 5. Беременность и лактация; 6. Острое респираторное заболевание; 7. Тест с физической нагрузкой не проводится при нестабильной стенокардии, злокачественных нарушениях сердечного ритма, ортопедических ограничениях для выполнения нагрузки. Перед проведением исследования обязательно регистрируют ЭКГ. Исследование проводят в помещении, оснащенном аптечкой для оказания неотложной помощи, а также наличием условий для проведения реанимационных мероприятий. Тест с физической нагрузкой. Стандартным тестом с физической нагрузки является 6-8 минут бега на тредмиле или 6-10 минут велоэргометрии. Выраженное спазмирование бронхов у детей наблюдается через 2-3 минуты, у взрослых – достигает максимума через 5-10 минут. Тест с физи- ческой нагрузкой оценивается как положительный при снижении ОФВ1 больше 15% от базальных показателей. Физическая нагрузка у некоторых больных с бронхиальной астмой вызывает двухфазную реакцию – раннюю через 3-5 минут и позднюю – через 3-6 часов, о чем следует предупредить больного или его родителей. Постнагрузочный бронхоспазм может также выявляться с помощью пикфлоуметрии. Тест считается положительным при снижении показате- ля пиковой объемной скорости выдоха (ПОС) более чем на 15% от ис- ходного показателя. Медикаментозные тесты. Проводятся в условиях специализированных пульмонологических от- делений. Менее опасны лекарственные тесты с метахолином и гистамином. Результаты метахолинового теста оценивают по кривой «доза-эффект», представляющей график зависимости процента падения ОФВ1 от концентра- ции или дозы метахолина. Кроме того, оценивают клинические признаки об- струкции: кашель, удушье, данные аускультатации. 6.Провокационные тесты. Классификация. Показания. Противопоказания. Провокационные тесты Провокационные тесты являются высоко достоверными критериями диагностики аллергических заболеваний. Их используют в случае расхождения данных анамнеза и результатов кожного тестирования. В настоящее время выполняются следующие провокационные тесты: конъюктивальный, назальный, ингаляционный, подъязычный, элиминационный. Конъюктивальный тест. Используется для диагностики аллергического конъюктивита. Техника выполнения теста сводится к следующему: в конъюктивальный мешок закапывают 1-2 капли исследуемого аллергена в концентрации, которая дала слабоположительную реакцию в кожном тесте. Положительная реакция проявляется слезотечением, гиперемией конъюктивы, зудом века. Назальный тест. Применяется для диагностики аллергического ринита, трахеита, бронхита, бронхиальной астмы в стадии ремиссии. Проводится с бытовыми, пыльцевыми и инфекционными аллергенами. Техника проведения теста следующая: в одну половину носа закапывают 2 капли аллергена в разведении 1:100 (100 PNU) или пр подозрении на очень высокую степень аллергизации в разведении 1:1000. Положительная реакция проявляется зудом в носу, ринореей, чиханием. Ингаляционный тест. Обычно применяется у больных с бронхиальной астмой с целью выявления причинных аллергенов, оценки эффективности лечения, выявления неспецифических факторов, вызывающих бронхоспазм, с целью дифференциальной диагностики (бронхиальная астма, обструктивный бронхит), определения профессиональной пригодности пациента. Тест выполняется только в стационаре, в фазе ремиссии заболевания у лиц, старше 5-летнего возраста. Может проводиться с бытовыми, эпидермальными, пыльцевыми, инфекционными аллергенами. Тест выполняется, если имеются отрицательные результаты назальной пробы и при несовпадении данных анамнеза с результатами кожных проб. Перед постановкой теста регистрируют параметры внешнего дыхания (ОФВ1 – объем форсированного выдоха в течение первой секунды, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, коэффициент Тиффно). Исходные значения ОФВ1 должны составлять не менее 70% от должных значений. При проведении теста больному через ингалятор вначале дают вдохнуть контрольный раствор, а затем через 10-15 минут аллерген в минимальной дозе, способной вызвать регистрируемую реакцию. Тест считается положительным при снижении ФЖЕЛ, ОФВ1 и индекса Тиффно более, чем на 20%. При последовательных ингаляциях различных концентраций (разведений) аллергена регистрацию ОФВ1 проводят трехкратно, через каждые 10 минут. После последнего введения аллергена ОФВ1 измеряют в течение часа каждые 10 мин, затем через 1,5 часа, 2 часа и далее каждый час в течение 7 часов. Подъязычный тест. Применяется для диагностики лекарственной и пищевой аллергии. Аллрген наносится на слизистую оболочку подъязычной области. При пищевой аллергии применяются натуральные продукты (соки) в разведении 1:10, при лекарственной – 1/8-1/4 разовой дозы растворенного вещества. Тест положительный при появлении в подъязычной области гиперемии, отека, зуда, а также учащении пульса, чихании, кашле. Элиминационный тест. Используется для диагностики пищевой аллергии. Аллергенами выступают натуральные продукты. За 2-3 дня до проведения теста из рациона питания больного исключают исследуемый продукт. После включения исследуемого продукта в рацион питания оценивают в течение 1 часа общую и местные реакции (кожи, ЖКТ) организма. 7.Тесты in vitro для диагностики IgE-опосредованных заболеваний. тесты направлены на выявления сенсибилизации -определние аллерген-специфич. IgE в сыворотке крови. Методы лабораторной диагностики В клинической практике наиболее широко применяют следующие методы специфической диагностики аллергии, проводимые in vitro: • иммуноферментные методы анализа для выявления специфических IgE с колориметрическим, флюориметрическим и хемилюминесцентным способом регистрации результатов; • радиоаллергосорбентный тест (PACT) для выявления специфических IgE; • непрямой базофильный тест (тест Шелли); • прямой базофильный тест (тест Шелли); • реакция специфического высвобождения гистамина из базофилов периферической крови пациента. Методы лабораторной диагностики рассматривают в качестве дополнительных мер, позволяющих уточнить сомнительные результаты тестирования in vivo. При постановке диагноза нужно опираться главным образом на жалобы пациента, данные аллергоанамнеза, осмотра больного, кожного тестирования, а также на результаты общеклинического обследования пациента. Диагностика аллергии по анализам крови — современное направление в аллергологии. В отличие от кожных проб и провокационных тестов анализы крови не приводят к развитию аллергических реакций у пациента, практически не имеют противопоказаний и рекомендуются при любой форме аллергии. Осн. показания: – ранний детский возраст; – высокая степень сенсибилизации пациентов; – непрерывно рецидивирующее течение заболевания без периодов ремиссии; – невозможность отмены антигистаминных и других препаратов; – поливалентная сенсибилизация, когда отсутствует возможность проведения тестирования in vivo сразу со всеми предполагаемыми аллергенами в ограниченные сроки обследования; – резко измененная реактивность кожи; – ложноположительный или ложноотрицательный результат при кожном тестировании; – уртикарный дермографизм. Основными преимуществами методов специфической диагностики in vitro являются: – безопасность для больного; – высокая стандартность и воспроизводимость; – возможность количественного (цифрового) учета; – возможность автоматизации;– возможность проведения исследования в случае, когда пациент находится от аллерголога на большом расстоянии и доставлена лишь сыворотка больного; – малое количество крови для исследования. Современные методы, применяемые для in vitro-диагностики аллергических заболеваний, представлены в табл. 1. Таблица 1. Современные методы, применяемые для in vitro-диагностики аллергических заболеваний  Методы определения уровня общего IgE в сыворотке кро-ви Концентрация IgE в сыворотке крови здоровых людей представлена в табл. 2. При аллергических реакциях немедленного типа, как правило, отмечается повышение общего уровня IgE в сыворотке крови, однако в ряде случаев этот показатель может соответствовать норме. Тем не менее, установлено, что у грудных детей с высоким уровнем IgE риск развития аллергии повышен. Атопическими заболеваниями страдают 95 % детей с высоким уровнем IgE. Примерно у 70% взрослых, больных экзогенной бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, уровень IgE превышает норму на два стандартных отклонения. Особенно высокий (более 1000 МЕ/мл) уровень IgE отмечен при диффузном нейродермите и атопических заболеваниях органов дыхания. Таблица 2 Концентрация IgE в сыворотке крови здоровых людей  Высокочувствительными методами иммунологических исследований, позволяющими определять даже низкие концентрации IgE (менее 50 МЕ/мл) являются: Иммуноферментный анализ (ИФА). Для количественного определения уровня общего IgE применяют твердофазный ИФА (рис. 6), при котором антитела к IgE сорбированы на твердом носителе, например, в лунках планшет из полистирола. Образовавшийся при введении исследуемой сыворотки комплекс выявляют добавлением соответ-ствующих им антител, конъюгированных с ферментом-меткой (пероксидазой хрена, бета-галактозидазой и или щелочной фосфатазой). Особенности ОАК при АЗ: Маркеры активации эозинофилов: *эозинофильный катионный протеин  Др.методы:  «МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.» 1-Методы патогенетической терапии аллергических заболеваний. 2-Элиминационные методы -Принципы элиминационных мероприятий для ингалируемых АЛ, бытовых - Принципы элиминационных мероприятий для ингалируемых АЛ пыльцевых - Принципы элиминационных мероприятий при пищевой АЛ - Принципы элиминационных мероприятий при эпидермальной, инсектной и лекарственной АЛ 3-Антимедиаторные препараты. Классификация. 4-Средства,подавляющие АЛ воспаление. Классификация. 5-Аллерген-специфическая иммунотерапия. Понятие. Механизмы. Показания. Противопоказания. Цели лечения АЛ заболеваний: При обострении: купирование симтомов, контроль симптомов В ремиссии: поддержание ремиссии, изменение естественного течения АЛ Направления: Элиминация АЛ Фармакотерапия Индукция толерантности Лечение аллергических заболеваний: 1. Устранение причины сенсибилизации — удаление (ЭЛИМИНАЦИЯ) причинно-значимых аллергенов из окружения пациента. Элиминация аллергенов относится к патогенетическим методам лечения при пищевой, лекарственной, ингаляционной формах аллергии. 2. Снижение степени сенсибилизации, гиперреактивности, гиперпролиферативных реакций с помощью: а) СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГИПОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ; суть АСИТ - введение в организм пациента в возрастающих дозах «виновного» аллергена, что обеспечивает снижение чувствительности к данному аллергену; АСИТ охватывает иммунологическую стадию АР и наиболее показана при АР немедленного типа, обусловленных реагентами (IgE). Методы АСИТ: парентеральный (подкожное введение в возрастающих дозах аллергена по схеме); пероральный (одномоментное проглатывание специально приготовленного аллергена в каплях, капсулах или таблетках); сублингвальный (аллерген удерживается сублингвально в течение 1–2 мин, а затем проглатывается или выплевывается); интраназальный (водная или порошкообразная форма аллергена вводится в нос с помощью специального устройства или пипетки); эндобронхиальный (жидкая или порошкообразная форма аллергена вводится в бронхи с помощью специального ингалятора). Показания к АСИТ: • Доказанная IgE-зависимая природа заболевания с установленными клинически-значимыми причинно-значимыми аллергенами. • Проведение элиминационных мероприятий до начала лечения. Противопоказания к АСИТ: тяжелые иммунопатологические состояния и иммунодефициты; онкологические заболевания; тяжелые психические расстройства; лечение -блокаторами; невозможность соблюдения пациентом схемы назначенного лечения; тяжелая форма БА; сердечно-сосудистые заболевания, при которых возможны осложнения при использовании адреналина; возраст до 5 лет. б) НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГИПОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ: использование средств, оказывающих преимущественное влияние на патохимическую фазу АР — антигистаминных препаратов; использование средств и методов, направленных на восстановление нарушенной инактивации биологически активных веществ,гистаглобулина, аллергоглобулина, иглорефлексотерапии; проведение противовоспалительной терапии препаратами интала и тайледа, ингибиторами лейкотриеновых рецепторов или ГКС. Симптоматическая терапия, направленная на патофизиологическую стадию АР, включает применение различных групп препаратов (антихолинергические, бета-агонисты, метилксантины).   1-МЕТОДЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Патогенетическая терапия - комплекс методов, направленных на механизмы развития заболевания, ослабление воспалительной реакции, достижение гипо- или десенсибилизации организма. Включает в себя применение антигистаминных препаратов, иммунодепрессантов, мембраностабилизаторов. Важнейшим методом патогенетической терапии аллергических заболеваний являетсяаллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) заключающаяся во введении в организм пациента возрастающих доз причинно-значимого аллергена. Патогенетическая терапия аллергий направлена на разрыв основных звеньев патогенеза аллергии. Профилактика — на опережающую блокаду потенциальных механизмов её развития. Эти мероприятия называют гипо- или десенсибилизацией организма, тк Цель-блокада иммуногенных сенсибилизирующих процессов, направлены на предотвращение образования и нейтрализацию медиаторов аллергии. Проводят специфическую и/или неспецифическую гипосенсибилизацию. • Специфическая гипосенсибилизация достигается путём парентерального введения (как правило, по определённым схемам) того аллергена, который предположительно вызвал сенсибилизацию (метод рассчитан на: образование комплекса аллергена с AT и снижение содержания соответствующих Ig). • Неспецифическая гипосенсибилизация применяется в тех случаях, когда специфическая по каким-либо причинам невозможна/неэффективна, либо когда не удаётся выявить аллерген. Её можно достичь применением некоторых ЛС (например, антигистаминных и мембраноста-билизирующих) при аллергии немедленного типа; иммунодепрессантов (в том числе глюкокортикоидов) и иммуномодуляторов — при аллергии замедленного типа, а также используя некоторые виды физиотерапевтических воздействий. |