Сидоров Введение в клиническую психологию. Том 2 Учебник. Учебник для студентов медицинских вузов. М. Академический Проект

Скачать 2.36 Mb. Скачать 2.36 Mb.

|

|

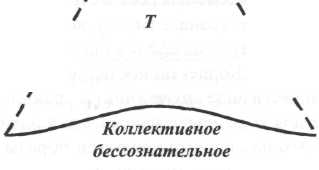

28 определенных участков тела (их стимуляция приводит к разрядке энергии либидо): оральная (0-18 месяцев), анальная (1,5-3 года), фаллическая (до 3-6 лет). Далее следует стабилизация — латентный (скрытый) период (от 6 до 12 лет), который прерывается повторной активизацией движущих сил развития личности в 12-18 лет — гени-тальная стадия с незрелой (гомосексуальная фаза) и зрелой (гетеросексуальная фаза) сексуальностью. По Фрейду, главным фактором развития человека является сексуальный инстинкт, прогрессирующий от одного участка тела к другому, которые функционируют как локусы выражения побуждений либидо (его эрогенные зоны). Социальный опыт привносит в каждую стадию определенный долговременный вклад в виде приобретенных установок, ценностей и черт характера. Оральная стадия — объектом либидо является пища, процесс удержания и кусания ее. Потребность в питании является первой и основной потребностью младенца, поэтому большая часть либиди-озной энергии катексирована в область рта. По мнению Фрейда, основные оральные функции являются прототипом таких черт зрелой личности, как легковерие или стремление к обладанию имуществом, знаниями (приобретательство — функция удержания), а также страстностью к спорам, сарказму (агрессивность — функция кусания). Во время кормления ребенка обычно утешают лаской, покачивают. Все эти побочные ритуалы помогают снять напряжение, так как ассоциируются с процессом кормления. Некоторые разновидности стереотипных движений во сне или днем у детей с позиций психоанализа расцениваются как регресс или фиксация (задержка) на оральной стадии психосексуального развития. Такие "оральные привычки" взрослого человека, как курение, грызение ногтей, навязчивое облизывание губ и другие являются также проявлениями этой фиксации. Оптимальное протекание оральной стадии существенно зависит от матери, поэтому ею могут "закладываться" такие личностные черты взрослого, как зависимость от своего окружения (крайнее ее проявление — желание "вернуться в маму"). Оптимизм-пессимизм, доверчивость-недоверчивость и другие подобные личностные проявления также являются производными оральной стадии. Анальная стадия — объект либидо — область прямой кишки. В результате выталкивания фекалий обычно возникает чувство физического облегчения. На втором году жизни ребенка приучают регулировать функции кишечника, и он "научается" откладывать это "удовольствие" до подходящего периода. Увеличение самоконтроля связано и с пониманием того, что такой контроль может быть дополнительным источником наслаждения. Кроме того, дети быстро на- 29 чинают понимать, что увеличение самоконтроля приносит им похвалу и одобрение родителей, а значит позволяет требовать дополнительного внимания как к своим "успехам", так и к "неудачам" в туалетном поведении. Отношение взрослых к "туалетному" воспитанию может, как полагает Фрейд, определять некоторые черты будущего характера и личностные ценности человека. Если мать строга и наказывает, то ребенок может приучиться удерживать фекалии, развиваются запоры, а в характере появится склонность к собиранию и удерживанию — человеку трудно "расставаться" с вещами и идеями (скупость, упрямство, сверхчистоплотность и педантизм). Наказания, напротив, могут из-за чувства гнева ребенка приводить к опорожнению кишечника в неудобное время, а в характере — это эквиваленты импульсивности, раздражительности, жестокости и неорганизованности. Все личностные проявления взрослых, вытекающие из этой стадии, в психоанализе часто объединяют под названием "анальный характер". Анальная стадия для ребенка полна противоречий: с одной стороны, мать хвалит его за "правильное" поведение, а с другой — внушает, что "туалетное" поведение "грязное", и его надо держать в секрете от окружающих. Ни одна сфера современной жизни не наполнена такими ограничениями и табу, как "туалетное" поведение человека. Фаллическая стадия — осознание половых различий и сосредоточенность на гениталиях. Ребенок "замечает", что у одних людей имеется фаллос, а других таковой отсутствует. По наблюдениям Фрейда, именно в этот период отмечаются особые привязанности ребенка к родителю противоположного пола. Если ранее и мальчик, и девочка любят мать и одинаково соперничают с отцом за нее, то здесь эти чувства меняются: усиливаются у мальчика и ослабевают у девочки. Удовольствие от фантазий подготавливает формирование Эдипова комплекса у мальчиков, а у девочек — комплекса Электры. В психоаналитической теории эти два главных инцестуозных комплекса играют особо важную роль в детской сексуальности. Они обозначены именами героев известных древнегреческих трагедий: у мальчиков — "мужской комплекс Эдипа" (Фрейд) как неосознанные сексуальные побуждения к матери, которые сочетаются с неосознанной агрессией к отцу как сексуальному сопернику, а у девочек — "комплекс Электры" (Юнг) как неосознанное стремление к инцесту с отцом, сочетающееся с агрессией к матери (женский Эдипов комплекс). 30 У гомосексуальных лиц инцестуозные комплексы соответственны полу, но "обратные", т.е. существуют "прямой" (позитивный) и "обратный" (негативный) комплекс Эдипа, равно как и аналогичные комплексы Электры. В реальности между позитивной и негативной формами нет строгих границ. В той или иной степени обе эти формы образуют Эдипов комплекс в своем завершенном виде. Фиксация на фаллической стадии у взрослых мужчин проявляется в дерзости, хвастливости, необдуманности поступков. Фаллические типы всегда стремятся добиваться успеха, постоянно доказывают свою мужественность и половую зрелость. У женщин это проявляется в склонности обольщать, флиртовать или в "борьбе" за главенство над мужчинами. В возрасте от 5 до 7 лет комплексы Эдипа и Электры разрешаются (вытесняются из сознания) за счет идентификации с родителем одноименного пола. Неразрешенные проблемы комплексов могут лежать в основе последующих невротических моделей поведения, импотенции и фригидности. В психоаналитической теории стадия Эдипова комплекса с необходимостью возникает в возрасте 3-5 лет как фаза развития сексуального инстинкта. Этот бессознательный внутренний конфликт должен разрешиться в подростковом возрасте путем идентификации с родителем одного с ребенком пола и трансформацией Эдипова комплекса в Superego. Происходит своеобразное воплощение (интроекция) в Superego образа сурового родителя; чем сильнее был Эдипов комплекс и чем быстрее произошло его вытеснение (под влиянием авторитета, религии, обучения), тем строже "Сверх-Я". Причиной многих неврозов в зрелом возрасте Фрейд считал то, что Эдипов комплекс не был изжит, а только вытеснен в бессознательное в детстве. Пути разрешения сформировавшегося комплекса различны у детей противоположного пола. У мальчиков боязнь отца (страх "кастрации") способствует подавлению сексуального чувства к матери и подавлению агрессии к отцу, а в последующем — к привязанности к нему через механизмы идентификации. Это амбивалентное отношение мальчика к отцу иногда обозначают "отцовским комплексом". У девочек перенос любви на отца связан со своеобразным "мщением" матери, т.к. она представляется "виновницей" отсутствия фаллоса у девочки. К чувству любви по отношению к отцу у девочек примешивается "зависть к пенису", так как она считает себя неполноценной в этом плане ("комплекс кастрации"). У девочек подавление желаний стоит менее остро, чем у мальчиков, что обуславливает различия в их Superego, а значит и различия в сексуальности. Фрейд считает, что формирование женского характера заметно зависит от особенностей трансформации 31 комплекса кастрации. Отсюда возможны три линии развития. Одна ведет к сексуальным запрещениям и неврозу, другая — к модификации характера в сторону маскулинизации, а третий, оптимальный путь — к разрешению комплекса и нормальной женственности с желанием иметь ребенка. Латентный период — ослабление сексуальной напряженности (угасание Эдипова комплекса) с переключением на учебу, спорт, увлечения. Формируются структуры Superego, и возникают такие отношения, как стыд, совесть, мораль и прочие, которые призваны противостоять "бурям" периода полового созревания. Генитальная стадия — связана с периодом полового созревания. Если на предыдущих этапах психосексуального развития главным источником удовлетворения либидо было собственное тело — период аутоэротизма (нарциссизма), то в генитальной стадии либидо направляется на других людей. Первоначально — на лиц одноименного пола (незрелая генитальная стадия, гомосексуальный период), а затем и на противоположный пол — зрелая сексуальность (гетеросексуальный период). В психоанализе термин "нарциссизм" употребляется двояко: как сексуальное извращение, при котором собственное тело является источником наслаждения (в мифологии сын водяного царя Нарцисс умер от любви к своему отражению в озере), и как любая форма себялюбия, производная от детского периода аутоэротизма (более широкое понимание термина). Генитальный характер — это идеальный тип личности в психоаналитической трактовке. Это зрелый в социальном и сексуальном планах человек. Он испытывает удовлетворение от гетеросексуальной любви. К. Юнг (Jung С): аналитическая психология Швейцарский психиатр и психолог Карл Густав Юнг (1875-1961) был одним из первых учеников Фрейда, отмежевавшихся от своего учителя. Юнг не мог полностью принять фрейдовский пансексуализм, а Фрейд отрицательно относился к юнговскому пониманию мифологии и оккультных феноменов. Собственный психотерапевтический опыт и хорошее знание восточной философии позволило Юнгу заметить, что душевнобольные и невротики часто до деталей "повторяют мифы, космогонии и примитивные научные представления древних и древнейших народов". 32 По его мнению, для понимания нормы и патологии личности необходимо привлекать данные культуры, духовной истории человечества, в которую включен и которую интериоризирует индивид. Юнг также, в отличие от Фрейда, признает существование, кроме личного, еще и так называемого коллективного бессознательного (теория архетипов). Юнг известен и как создатель интересной классификации типологии личностей. В ее основе лежат признаки, указывающие на личностные различия по преимущественной направленности интересов человека на внешний (экстраверты) или внутренний (интроверты) мир. Основные работы: "Психологические типы" (1921), "Аналитическая психология: теория и практика" (1968), "Архетип и символ" (1991). Основные положения теории личности. По К. Юнгу, психика человека включает три уровня: сознание, личное и коллективное бессознательное. Определяющая роль в структуре личности отводится коллективному бессознательному, которое имеет врожденный характер и образуется из следов памяти, оставленных всем прошлым человечества. Коллективное бессознательное проявляется у отдельных людей в виде архетипов ("первичная модель", прообраз) — общих для всех людей направления идей, обобщенного опыта предков. Это не воспоминания или образы как таковые, а предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении некие универсальные стереотипы восприятия, мышления и действия в ответ на определенные события. Мозг унаследован нами от предков и является своеобразным органическим результатом психических и нервных функций всех наших предшественников. В нем имеются следы, отпечатки основных путей, по которым издавна образовывались чувства и мысли всего человечества. При рождении, естественно, нет никаких врожденных представлений, но мозг ребенка имеет генетически закрепленную возможность определенным образом функционировать и развиваться. Архетип как таковой отличается от его переработанных форм — от сказок, мифов и т.д. Архетип, как полагает Юнг, —это отпечаток, форма без собственного содержания, которая определенным образом организует и направляет психические процессы. Его можно сравнить с руслом реки без воды, но если там потечет вода (психические процессы), то она направляется определенным образом и принимает форму русла. Архетипы обнаруживаются у людей не только в сновидениях, но и в реальном творчестве. Они выступают как обобщенные образы опыта 2 Сидоров П И. и др. Т II 33 предков (герои народных сказок, мифы, фольклор, обряды, традиции) и в виде символов (крест, шестиконечная звезда Давида, буддийское "колесо жизни" и тому подобное). Количество архетипов в коллективном бессознательном неограниченно. Первичные образы (архетип "матери", "героя", "дитя", "вражды братьев" и т.п.), трансформируясь в мотивы, заставляют человека вести себя в определенных ситуациях так, как это свойственно представителям всех культур. Главными архетипами являются собирательные образы матери и отца, а также архетип "Я" (Self). Л / Персон. Сотпн„ Эго «   / АнимаТлнимус \ Индивидуальное 'Самость\ бессознательное \ Структура личности по Юнгу В структуре личности Юнг выделяет Сознание, Индивидуальное бессознательное и Коллективное бессознательное. В структуре сознания —два слоя: "Я для других" (Персона) и "собственно Я" (Ego). Персона — самый поверхностный слой-маска в структуре сознания (архетип конформности). Она включает социальные роли, посредством которых человек представляет себя другим людям и обществу. Это наше публичное лицо. Здесь важное значение придается анализу различного рода символов покрытия себя (одежда), рода занятий (орудия труда, портфель) или социального статуса (автомобиль, дом, диплом). Все эти символы могут проявляться в сновидениях. Например, человек со "слабой" персоной может видеть во сне себя без одежды и даже без кожи. Социальные роли могут как подавлять индивидуальность, так и способствовать ее развитию. 34 Однако основную роль в сознательной жизни человека играет не Персона, а более глубокие слои сознания — Ego. Являясь одним из основных архетипов личности, Ego создает ощущение осознанной связанности и непрерывности течения мыслей, чувств и действий. Хотя Ego и возникает из бессознательного, но имеет только сознательное содержание, которое образовалось из личного опыта. Индивидуальное бессознательное складывается из переживаний, бьшших когда-то осознанными, а затем забытых и вытесненных из сознания. Оно включает в себя "Тень", "Аниму и Анимус", а также "Самость". Тень — это то, что человек считает низким и аморальным в себе, в своей личности. Как Ego является центром сознания, так и тень является центром индивидуального бессознательного. Юнг понимает тень, в отличии от Фрейда, не как разрозненный вытесненный в бессознательное материал сознания, а как своеобразное целое — негативное Я. Тень часто переживается в снах как темная, примитивная, враждебная и отталкивающая фигура. Юнг предупреждает, что нужно почаще "вглядываться в себя", т.к. свою тень опасно не признавать. Она, являясь составной частью личности, подчеркивает присущую человеку амбивалентность: робкий в своем бессознательном храбр, храбрый—робок, добрый—зол, а злой—добрый. Тень своими корнями уходит в коллективное бессознательное и поэтому может дать ценный материал для Ego. Анима (у мужчин) и Анимус (у женщин) — это вытесненные из сознания нежелательные представления о себе как о мужчине или женщине. Таким образом, Анима — женское начало в мужчине, а Анимус — мужское начало в женщине. Юнг полагает, что эти образы являются собирательными бессознательными образами (архетипами) женщины или мужчины как таковых и оказывают влияние на выбор супругов, проявляются в сновидениях и фантазиях. Мать для мальчика и отец для девочки оказывают значительное влияние на развитие Анимы и Анимуса. Центральным архетипом индивидуального бессознательного является "Самость" (Self). Самость — это внутренний руководящий фактор целостной личности, некая "идеальная личность". Юнг убежден, что сознание и бессознательное не противостоят, а дополняют друг друга. Их динамическое равновесие, примирение полярностей и есть целостная личность, объединенная самостью. Развитие самости — главная цель жизни человека, однако большинству людей их самость не знакома, она у них не развита, и они считают центром 2* 35 личности Ego. Архетип самости не реализуется до тех пор, пока не наступит гармонизация всех аспектов души, а к этому можно прийти не ранее среднего возраста. Однако развитие самости не означает растворение и исчезновение Ego. Оно продолжает оставаться центром сознания, но уже понимается в связке с самостью, объединяющей сознательные и бессознательные психические процессы. Самость часто символизируется в снах или образах безлично — как точка, круг или божество. Процесс установления связей между Ego и Самостью — это процесс развития человека, его индивидуализации и самореализации. Нарушения в динамическом равновесии сознания и бессознательного проявляются неврозами. Аналитическая терапия направлена на оптимизацию взаимодействия сознания и бессознательного. Устранение отдельного симптома болезни к выздоровлению не приводит, т.к., убрав один симптом, взамен получаем новые. Их первопричина — эмоциональный "комплекс", и он должен являться мишенью для лечебного воздействия. Чтобы корректировать "комплекс", необходимо "извлечь" его из бессознательного, переосознать его и изменить эмоциональный знак —поменять направление аффекта. Психологическая коррекция эффективна, если происходит одновременно коррекция как "тени", так и "персоны". А. Адлер (Adler А.): индивидуальная психология Альфред Адлер (1870-1937) был вторым учеником 3. Фрейда, отошедшим от своего учителя. Адлер не принял фрейдовской концепции либидо, пансексуализма, выступал против расчленения личности на три инстанции и детерминации ее развития биологическими потребностями. Им предпринята первая попытка так назьшаемой "социологизации" учения Фрейда. Адлер полагает, что основной детерминантой в развитии личности является "воля к власти", которая с рождения присутствует в человеке. Представления Ч. Дарвина о борьбе за превосходство как о средстве выживания сначала полностью было принято Адлером. Однако позднее идее о выживании наиболее приспособленных и гибели неприспособленных Адлер противопоставляет мысль о том, что физическая и психическая (характерологическая) неполноценность, наоборот, нередко является стимулирующим, способствующим победе в борьбе за выживание фактором. Человек стремится найти способы для преодоления чувства неполноценности и прибегает к разным видам компенсаций. Именно 36 из чувства слабости и неполноценности ребенка по отношению к миру взрослых развивается специфический для каждого человека стиль жизни. Чувство неполноценности, вызывающее стремление к превосходству, проявляется уже в первые 4-5 лет жизни ребенка в виде "цели победы". Даже агрессия Адлером рассматривается скорее как инициатива к преодолению препятствий и не отождествляется с враждебностью. Чувство неполноценности, хотя оно и порождается органическим несовершенством человека, его слабостью, является все же "социальным чувством". Именно оно подталкивает человека к его преодолению, начиная со "стремления к превосходству" и кончая "стремлением к совершенству". Таким образом, в отличии от понятия "воля к власти" философа Ф. Ницше, адлеровское "стремление к превосходству" имеет более широкий смысл — это еще и побуждения улучшить себя, развить свои способности. Не случайно эти идеи стали позже активно развиваться в гуманистической психологии. Постепенно индивидуальные способы адаптации становятся привычными и определяют стиль жизни человека, его способы решения в трех главных сферах — в работе, дружбе и любви. Стиль жизни уже прочно складывается и закрепляется в дошкольном возрасте, а в дальнейшем он является лишь только совершенствованием своей основной структуры. Стиль жизни определяет основные типы личности: управляющий, берущий, избегающий или социально полезный. Только последний тип Адлером считается социально зрелым, проявляющим истинную заботу о других и заинтересованным в общении с ними. Стремление к превосходству в каждом человеке уникально, так как каждый человек ставит перед собой только ему свойственные жизненные цели. Преодоление чувства неполноценности может быть успешным и адекватным, но иногда оно преодолевается посредством "сверхкомпенсации" (одностороннее приспособление к жизни в результате чрезмерного развития какой-то одной черты или способности) или механизмами "ухода в болезнь" (своеобразной "выработкой" невротических симптомов для оправдания неудач). В понимании Адлера, для больных неврозами характерно снижение уровня активности, необходимой для правильного решения своих жизненных проблем. Они хотят, чтобы другие им помогали разрешать их повседневные заботы, баловали и все прощали. Они борются за свои эгоистические жизненные цели. Истинные причины невроза кроются в детстве, выработке невротического стиля жиз- |