гимнастика смолевкий. Учебники по своим видам спорта Спортивная гимнастика

Скачать 3.75 Mb. Скачать 3.75 Mb.

|

|

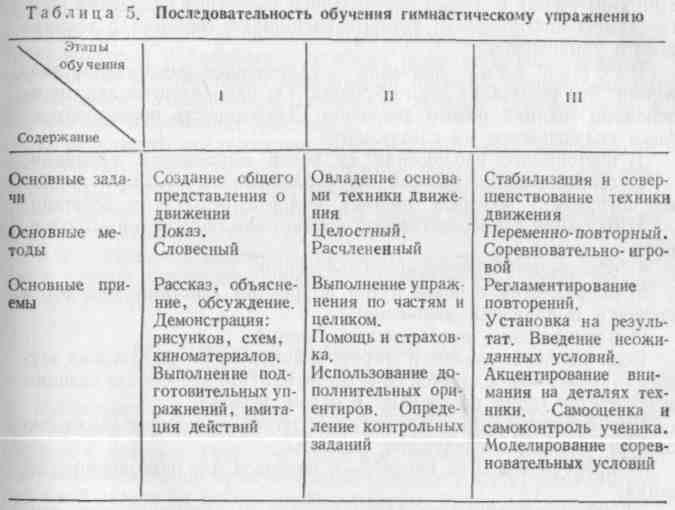

14.3. ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ Создание предпосылок к успешному обучению гимнастическим упражнениям предусматривает обеспечение определенных условий. Под этим понимается и подготовительная работа преподавателя, и использование различных методических и технических средств непосредственно в процессе обучения. Преподаватель должен достаточно глубоко знать технику того упражнения, которому он будет учить (основные и вспомогательные технические действия, возможные варианты исполнения). Прежде чем приступить к обучению двигательным действиям, преподаватель должен иметь план предстоящей деятельности. Он включает порядок двигательных заданий, круг методов и приемов обучения, формы организации учеников. Создание такой программы обучения может потребовать предварительного анализа структуры нового движения, условий его выполнения и состояния отдельных качеств ученика. В большинстве случаев при изучении известных упражнений преподаватель использует готовые, уже проверенные пути обучения (профессиональный опыт). При этом ему достаточно уточнить типичную модель хода обучения в связи с особенностями подготовленности ученика. Во время непосредственого разучивания упражнения особое значение приобретает эффективность действий преподавателя. Внимательно следя за действиями учеников, он должен постоянно оценивать исполнение заданий, своевременно помогать ученику, облегчать выполнение заданий, если возникают затруднения, исправлять ошибки, давать точные указания для последующих действий. Такое управление обучением со стороны преподавателя является творческим процессом и во многом определяется уровнем педагогического мастерства. Существенное значение для освоения гимнастических упражнений имеет использование методических пособий и вспомогательных средств обучения: наглядных схем, моделей, кинограмм, тренажеров, страховочных приспособлений, средств срочной информации. Для изучения относительно простых упражнений следует применять специальные снаряды массового типа с дополнительными техническими средствами (киноаппаратурой, магнитофонами и др.). 14.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ОБУЧЕНИИ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ Обучение движениям, как и любое другое, строится на основе дидактических принципов — исходных теоретических положений, определяющих действия преподавателя и ученика. Специфика обучения в гимнастике отражается в конкретной реализации данных принципов. Принцип сознательности и активности. Данный принцип предусматривает сознательное отношение к за- 188 189 нятиям, а также воспитание у учеников осмысленного отношения к овладению движением, заинтересованности и творческого подхода к решению двигательных задач. В процессе формирования двигательного навыка преподаватель должен: точно формулировать задачу обучения, полно и доступно объяснять технику нового движения, учитывая возрастные особенности учеников; воспитывать у учеников способность к самооценке своих действий, используя различные приемы (устное объяснение, графическое изображение техники, модельное или устное воспроизведение); стимулировать проявление инициативы учеников путем анализа результатов собственных действий, планирования предстоящих заданий, волевого преодоления трудностей и др.; привлекать учеников к активной практической помощи в организации обучения, помощи товарищу по занятию, наблюдению за действиями партнера и анализу их результата. Принцип наглядности. Наглядность в обучении помогает создавать полное представление о технике разучиваемого движения, добиться доступного и лаконичного объяснения заданий. При выборе средств и приемов наглядного обучения следует учитывать индивидуальные особенности учащихся (возраст, подготовленность, отношение к обучению). Для занятий с детьми чаще используются приемы непосредственной наглядности: качественный показ, образное объяснение, наглядное сравнение. Для взрослых учеников акцент в обучении делается на их двигательном опыте, специальных знаниях, умении анализировать движение. При обучении гимнастическим упражнениям используются различные приемы, обеспечивающие наглядность: показ упражнения; демонстрация движений с помощью рисунков, схем, кинограмм, модельных эталонов техники; сравнительное и образное описание деталей техники движения при объяснении и исправлении ошибок; использование дополнительных сигналов и ориентиров (зрительных, звуковых, тактильных); создание акцентированных двигательных ощущений путем фиксации отдельных положений, имитации действий, целостного воспроизведения движения на тренажере и др. Принцип доступности. Любое движение, которое необходимо изучить, должно быть достаточно простым, чтобы быть выполнимым, и в то же время достаточно сложным, чтобы быть интересным и мобилизующим способности ученика. Поэтому от преподавателя требуется точное представление о способностях ученика в связи е изучением конкретного упражнения. Принцип доступности раскрывается в общих методических правилах педагогики: от легкого — к трудному, от известного —• к неизвестному, от простого —к сложному. В то же время практика обучения гимнастическим упражнениям показывает, что построение обучения от простого к сложному дви- 190 жению не единственно правильный путь. Возможны случаи перехода от координационно более сложного движения к менее сложному, если такое сочетание приводит к быстрому освоению рациональной техники данной пары движений или целой группы структурно сходных упражнений. Это правило формулируется так — от основного элемента к его вариантам, т. е. от главного упражнения — к второстепенным движениям (см. учебник «Спортивная гимнастика». М., 1979, стр. 163). Принцип систематичности. Данный принцип предполагает своевременный переход от одной задачи к другой, от одного этапа к другому, от разучивания одного упражнения к другому, новому. Учитывая необходимость совпадения следов предыдущих действий с последующим исполнением движения, преподаватель должен предусмотреть: — определенную последовательность двигательных заданий, которая выражается очередностью попыток, подходов, занятий; — регулярность повторных занятий при изучении новых движений, а также закрепления ранее освоенных упражнений; чередование работы и отдыха с целью поддержания оптимальной работоспособности и активности учеников; своевременный переход к разучиванию новых, более сложных упражнений для постоянного двигательного совершенствования. Данные принципы обучения, свойственные отдельным сторонам учебного процесса, тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Реализация этих принципов в единстве позволяет успешно осваивать гимнастические упражнения. 14.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В процессе занятий гимнастикой выполняются различные упражнения, разучиваются новые, повторяются старые, из них составляются соединения и комбинации. В этих условиях движения вступают в определенное взаимодействие. Эффект такого взаимодействия проявляется в разной форме. Результатом взаимодействия движений может быть облегчение в изучении одного (нескольких) движения — положительный перенос или затруднение в освоении упражнений — отрицательный перенос. В связи с этим при планировании обучения новому движению необходимо стремиться к использованию возможного положительного взаимодействия движений и максимально возможному снижению отрицательного влияния упражнений друг на друга. Для многообразия ситуаций проявления положительного переноса гимнастических упражнений характерны некоторые типичные случаи. Возможно облегчение разучивания структурно сходных движений, которые выполняются в разные стороны или симметрично отдельными звеньями тела — взаимный перенос. Например, изучение прыжков с поворотом (на 180°, 360° и т. п.) в одну сторону и в другую или разучивание перемахов в упоре одной и другой ногой. 191 Обычно повторение уже освоенного, автоматизированного движения, структурно сходного с новым, облегчает изучение последнего — односторонний перенос. Здесь происходит определенное подкрепление новых координационных связей за счет использования двигательного опыта ученика. Например, повторение переворота в сторону— колеса помогает освоить аналогичный переворот с поворотом (рондат). Как правило, специально подобранные двигательные задания (подготовительные упражнения) для определенного гимнастического движения помогают успешному освоению основного — частичный или ограниченный перенос. Здесь имеет место решение частной двигательной задачи и перенос отдельных технических действий (положения), фазы движения. Например, выполнение подскоков в упоре лежа на полу или отталкиваний руками от стены при наклонном положении тела будет помогать формированию навыка толчка руками, что в конечном счете обеспечит изучение опорного прыжка в целом. Положительное влияние отдельного навыка (умения) может распространяться на изучение целой группы движений — обобщенный перенос. Так, выполнение прыжков в глубину (с подвесного мостика) позволяет овладеть правильным приземлением, а этот навык способствует разучиванию многих соскоков с гимнастических снарядов; или овладение основами прыжков на батуте дает возможность быстрее осваивать целый ряд гимнастических упражнений, связанных с безопорными вращениями. Отрицательный перенос обычно проявляется в тех случаях, когда взаимодействуют два движения, сходные лишь по внешним признакам, но отличающиеся деталями техники (количественными показателями). Так, одновременное изучение подъемов завесом (согнутой ногой) и одной (прямой) ногой на перекладине или брусьях разной высоты вызывает затруднения в обучении этим движениям и увеличивает его продолжительность. Как правило, отрицательное взаимовлияние упражнений с различной структурной основой оказывается минимальным. При организации и планировании занятий, а также при непосредственном разучивании гимнастических упражнений важно учитывать следующие особенности взаимодействия движений: эффект положительного взаимодействия движений оказывается большим на ранних стадиях освоения нового движения; последовательное разучивание движений более эффективно для исключения отрицательного переноса, чем одновременное (параллельное); при выборе родственных движений (пары, группы) и определении их сходства следует ориентироваться не только на форму (внешние признаки), но и детально оценивать структуру движений, в частности их количественные показатели: амплитуду, время, усилие, скорость, ритм и др. 192 14.6. ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ Процесс обучения гимнастическому упражнению представляет собой определенную систему действий ученика и преподавателя. Эти действия имеют осмысленную связь и последовательно распределены во времени. Поочередное решение конкретных задач обучения обусловливает возможность выделения отдельных этапов. В данном случае рассматривается период непосредственного разучивания упражнения, в котором выделяются три взаимосвязанных этапа обучения: начальное обучение, углубленное разучивание, закрепление и совершенствование движения (табл. 5).  Первый этап обучения — начальное обучение новому движению. Обучение на данном этапе направлено на создание общего представления о новом движении. Предварительное представление о движении служит основой для предстоящих двигательных действий. Это требует точного и последовательного создания образа нового движения. Ученик получает первичные сведения об упражнении: форме, направлении, решающих действиях, отдельных положениях. Эта информация может носить описательный характер и дополняться количественными значениями технических действий. Основные действия преподавателя и ученика на первом этапе включают: формулировку общей задачи предстоящего обучения; обсуждение требований, которые будут предъявляться к 193 у ученику, с выделением связей нового движения с аналогичными, ранее сформированными навыками; разработку плана предстоящих действий; объяснение и показ нового движения, конструирование его на моделях; контроль за созданием представления путем описания учеником или воспроизведения того или иного фрагмента движения. Создание представления на данном этапе обучения может быть дополнено двигательным опробованием: зафиксировано отдельное положение, проимитировано с помощью преподавателя или воспроизведено в максимально облегченных условиях (на тренажере). При этом ученик получает определенные мышечные ощущения (двигательную информацию), которые расширяют сведения о технике нового упражнения. Второй этап обучения — углубленное разучивание движения. Это решающий этап обучения. Он направлен на овладение основами техники нового движения. Деятельность преподавателя здесь складывается из следующего: постоянного наблюдения за ходом выполнения движения; сопровождения выполнения упражнения словесными и иными сигналами, подсказа ученику момента решающих действий; оказания непосредственной помощи для облегчения выполнения; обеспечения безопасности обучения; исправления ошибок путем коррекции действий ученика в процессе выполнения движения; планирования последующих заданий. Если движение сложно и требует значительных физических затрат, то обычно выполняется одна попытка. При несложном задании выполняется серия повторений в одном подходе. При планировании и организации обучения новому движению следует учитывать следующие моменты: предусмотреть не менее 6—8 подходов для выполнения заданий; при разучивании на одном занятии нескольких новых движений требуется их чередование с уже освоенными; для лучшего запоминания движения желательно его повторение на каждом занятии; перерыв между подходами к снаряду не должен превышать 3 минут. В результате активной работы преподавателя и ученика на втором этапе обучения уточняется представление о новом движении, происходит овладение основами двигательного действия. Основными признаками становления нового двигательного навыка является автоматизированное выполнение основных элементов техники, образование новых координационных связей, управление двигательными действиями. На этом этапе возможно дробное изучение упражнения, а также целостное выполнение разучиваемого движения ,в естественных или облегченных условиях. Результатом обучения на данном этапе является технически 194 правильное и самостоятельное выполнение движения. При этом возможны еще неточности в деталях техники, нестабильность. Третий этап обучения — закрепление и совершенствование движения. Данный этап направлен на стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого движения. Это достигается в результате целостного и самостоятельного повторения упражнения в стандартных условиях или близких к соревновательным. Степень владения движением должна быть доведена до уровня прочного автоматизированного навыка, что позволит уверенно выполнять освоенное движение в различных условиях (на занятии, соревновании, показательном выступлении) на протяжении длительного периода. Роль преподавателя на этом этапе обучения определяется задачами контроля и управления учебным процессом. Непосредственное участие в выполнении упражнения (помощь, сопровождение) уменьшается. Ученик чаще использует приемы самоконтроля и самооценки собственных действий. В результате последовательного решения задач обучения на трех этапах гимнастическое упражнение выполняется технически правильно, стабильно и совершенно, т. е. перестает быть новым. Такой уровень владения движением можно считать завершением процесса обучения. Для сохранения достаточно высокого качественного и технического уровня исполнения каждое упражнение необходимо периодически повторять. 14.7. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ Последовательное решение задач на каждом этапе обучения гимнастическим упражнениям связано с использованием конкретных методов и приемов. Под методами обучения движениям следует понимать выбор принципиального способа (пути) решения той или иной задачи в целом, а методическим приемом является способ действия преподавателя и ученика для решения частных задач. На протяжении всего хода обучения отдельные методы и приемы могут быть использованы как для решения только одной задачи обучения, так и для нескольких разных. Метод программирования. Перед непосредственным разучиванием нового упражнения у преподавателя должна быть полная программа предстоящих действий. Одной из форм планирования обучения является алгоритмизация. Методика составления предписаний алгоритмического типа предусматривает разделение учебного материала на части (учебные задания), которые осваиваются в строгой последовательности. Алгоритмические предписания должны отвечать следующим требованиям: точно указывать характер каждого действия; относиться к одному конкретному движению или к серии структурно сходных упражнений; 195   3) все учебные задания должны быть взаимосвязаны и расположены последовательно с нарастанием сложности. 3) все учебные задания должны быть взаимосвязаны и расположены последовательно с нарастанием сложности.Каждая серия заданий направлена на решение определенной задачи: развитие физических качеств, освоение исходных или конечных положений, разучивание основных двигательных действий, выполнение подводящих упражнений и др. После выполнения всех серий учебных заданий движение изучается в целом в облегченных условиях. л Подобный способ организации обучения относится к так называемому линейному программированию. Предписанием алгоритмического типа следует пользоваться в том случае, когда применение целостного метода обучения невозможно или малоэффективно. Обучающая программа для отдельного движения может быть составлена и по типу разветвленного программирования, требующего более детального разбора техники движения и соответствующей организации обучения. Такая программа включает: описание структуры движения, определение главных и частных задач, описание обучающих упражнений и базовых двигательных навыков, последовательность двигательных заданий, средства для исправления ошибок и контроля за ходом освоения движения. Такая форма планирования характерна для случаев обучения более сложным гимнастическим движениям. Словесный метод. Это один из универсальных методов, с jio-мощью которого решается широкий круг задач: описание техники, постановка задач обучения, анализ результатов исполнения движения, управление обучением и др. Отсюда и разнообразие методических приемов использования слова: рассказ, объяснение, опрос, обсуждение, сопровождение выполнения движения. Данные приемы обучения доступны и действенны на разных этапах. При использовании данного метода обучения особое внимание уделяется точности и лаконичности ведения диалога с учеником. Слова должны быть образными и точными, а выражение — кратким и понятным. Выбор способа воздействия словом в значительной мере зависит от возраста и подготовленности учащихся, а также от способностей преподавателя. Использование терминологии в гимнастике во многом облегчает общение между учеником и преподавателем. Метод показа. Данный метод помогает создать представление об упражнении, уточнить отдельные детали техники, обратить внимание ученика на допущенную ошибку, сравнить варианты (попытки) исполнения движения. Один из способов показа заключается в демонстрации целостного и совершенного исполнения движения — эталона техники. Кроме того, возможен акцентированный показ отдельных фаз и фрагментов е выделением решающих или типичных моментов исполнения движения. Наиболее нагляден «живой» показ преподавателем или другим исполнителем. Еели при этом исполнение оказалось не совсем удачным и действия были неточными, то следует правильно объяснить и опенить данное выполнение, а затем найти возможность показать технически правильное исполнение. При разучивании гимнастических упражнений эффективны способы опосредованного показа — демонстрация кинокольцовок, кинограмм, наглядных рисунков, схем и других методических пособий. Метод целостного разучивания упражнения. Он подразумевает выполнение изучаемого движения целиком. Такое освоение движения характерно для большинства упражнений\основной гимнастики, для большинства относительно простых движений на снарядах, а также для отдельных сложных упражнений, которые могут быть выполнены целиком в облегченных условиях. Облегчение условий выполнения упражнений достигается различными способами: введением дополнительных средств безопасности (поролоновые ямы, маты, валики, страховочные пояса), оказанием помощи, уменьшением высоты снаряда, упрощением исходного и конечного положений, выполнением движений на тренажерах. Основным правилом использования данных приемов является сохранение структурной целостности изучаемого упражнения. Одним из вариантов метода целостного разучивания упражнения является метод подводящих упражнений. Он заключается в целостном выполнении ранее освоенного и структурно сходного с новым упражнения. Например, для разучивания полета-кувырка используется подводящее упражнение кувырок из стойки на руках. Метод расчлененного разучивания упражнения. Он заключается в целесообразном выделении отдельных частей движения, освоении каждого из них и последующем соединении в целое упражнение. Он используется при изучении самых различных движений и обеспечивает доступность обучения упражнению. Искусственное дробление упражнения на части облегчает освоение решающих двигательных действий. Степень дробности заданий зависит от специфики упражнения и возможностей учащихся. Каждое обучающее упражнение должно быть конкретным и доступным и не вносить принципиальных изменений в структуру изучаемого целостного движения. При расчлененном методе разучивания упражнения эффективным приемом является использование контрольных заданий. Они могут представлять собой как самостоятельные задания, так и части целостного движения, выполняемые в определенных условиях. Оценка таких заданий может быть балльная, альтернативная (хорошо — плохо, сделал — не сделал) или в единицах системы измерений (точность отдельных действий). Разновидностью метода расчленения является метод решения- частных двигательных задач. Он характеризуется подбором серии учебных заданий, содержащих компоненты техники основного упражнения. Например, при изучении опорных прыжков ученикам часто предлагают серию учебных заданий для правильного отталкивания от мостика (подскоки на месте, спрыгивание с небольшой высоты и темповое отталкивание ногами, наскок на мостик б преодолением «барьера» высотой 15— «96 197 20 см). Данный метод обучения обычно способствует уточнению представления о технике, исправлению стойких ошибок, совершенствованию исполнения упражнения в целом. Методы целостного и расчлененного разучивания упражнения являются ведущими методами. Они тесно связаны между собой и дополняют друг друга. При целостном методе возможна отработка отдельных деталей движения, а обучение с расчленением предусматривает его завершение целостным исполнением изучаемого движения. Наряду со многими приемами, которые используются при разучивании гимнастических упражнений, особое внимание следует остановить на двух, имеющих универсальное применение. 14.7.1. Помощь и страховка Любое облегчение действий ученика, способствующее овладению новым движением, может оказаться помощью в обучении. Это и простая подсказка ученику момента решающих действий, и подача системы ритмических сигналов, сопровождающих выполнение, и использование вспомогательных средств, обеспечивающих безопасность и облегчающих выполнение двигательных заданий. Но ученику часто необходима и физическая помощь со стороны преподавателя. Под приемами помощи подразумеваются физические действия преподавателя, облегчающие выполнение упражнения, а под приемами страховки — готовность его и действия с целью предотвратить травмы. При этом можно выделить следующие основные приемы (по В. Н Морозову): проводка — сопровождение ученика по всему движению или отдельной его фазе; фиксация — длительная задержка ученика в определенной точке движения; подталкивание — кратковременная помощь при перемещении ученика снизу вверх; поддержка — кратковременная помощь при перемещении ученика сверху вниз; подкрутка — кратковременная помощь ученику при выполнении поворотов и вращений. В практике обучения используются как отдельные приемы помощи и страховки, так и их сочетания. Эффективность применения данных приемов во многом зависит от профессиональной подготовки преподавателя, который должен уметь предугадать результат действия ученика, правильно выбрать место у снаряда и способ оказания помощи. Дополнительные сигналы и ориентиры облегчают ученику ориентировку в пространстве, содействуют точному выполнению двигательных действий, оценке результата этих действий. К зрительным ориентирам относятся: естественные ориентиры, расположенные вблизи места исполнения упражнения (части снаряда, окружающие предметы), дополнительные средства — предметы (мячи, гимнастические палки, скакалки и др.), а также специально сделанные разметки (масштабные, простые). Выполнение движения может сопровождаться отдельными звуковыми сигналами (хлопки, свистки и т. п.). Они могут задавать ритм или темп движения, подсказывать ученику моменты начала и окончания действий. Изменение сигналов по длительности и силе расширяет диапазон их применения. Когда затруднена зрительная ориентировка ученика, эффективными могут быть дополнительные тактильные сигналы. Они имеют место при естественном взаимодействии со снарядом или оказании помощи (касание, опора, отталкивание), а также при специальном, искусственном воздействии со стороны преподавателя для уточнения моментов необходимых действий. Сочетание различных дополнительных сигналов и ориентиров в процессе разучивания гимнастических упражнений является одним из условий их успешного освоения. 14.8. МЕТОДИКА ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК Любое исполнение гимнастических упражнений не застраховано от ошибок, даже если движение доступно, а методика обучения совершенна. Поэтому преподаватель и ученик должны быть готовы (методически и психологически) к возможности появления ошибок и должны уметь их исправлять. Трудности, которые испытывает ученик в процессе обучения, могут быть разного характера. Они относительны и определяются путем сопоставления двигательного задания и потенциальных возможностей ученика. Естественные затруднения возможны при полном соответствии сложности упражнения и готовности ученика (его возможностей) к обучению. Они связаны с наиболее типичными ошибками, которые часто встречаются у большинства учеников и, как правило, ожидаемы. При исправлении таких ошибок появляется представление о «границах» изменчивости движения при условии его выполнения и невыполнения, приобретается оперативный двигательный опыт для дальнейшего формирования двигательного навыка, уточняется понятие о верном и неверном исполнении разучиваемого движения. Затруднения, связанные с недостаточной подготовленностью ученика к обучению, оказываются разнохарактерными. Они менее предсказуемы и индивидуальны. В связи с необходимостью исправления ошибок в процессе освоения гимнастических упражнений можно сформулировать следующие правила действий: прежде чем приступить к исправлению ошибки, следует понять ее происхождение, т. е. выявить истинную причину (первопричину), а затем соответствующую цепочку нарушений в исполнении движения; в случае обнаружения нескольких ошибок исправление следует начинать с главной ошибки; следует избегать одновременного исправления нескольких 198 199 разнохарактерных ошибок, а избирать путь их последовательного устранения; 4) более эффективно срочное исправление ошибки по ходу выполнения движения — без отсрочки на следующий подход, занятие. Для исправления ошибок следует использовать различные приемы и средства, начиная с уточнения двигательных представлений, предупреждая появление ошибок и переходя к совместному анализу результатов действия, дозированным заданиям, акцентированному (сравнительному) воспроизведению движения, различным способам облегчения выполнения движения, психологическому воздействию на ученика (подъем настроения, создание уверенности и т. п.). Меры предупреждения появления ошибок сводятся к полноценной подготовке ученика к обучению, глубокому знанию техники выполнения нового движения, эффективным и своевременным действиям преподавателя при разучивании движения. При исправлении ошибок особое значение приобретает индивидуальный подход к ученикам. 14.9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРУППОВЫМ И МАССОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ Данные упражнения представляют собой комплексы отдельных действий или композиций, выполняемые слитно, в определенной последовательности. Можно отметить их сходство с общеразвиваю-щими и вольными упражнениями. Но в данном случае, выполняя свое упражнение (партию), каждый участник создает и общую, целостную композицию и должен действовать согласованно с другими учащимися. Обучение этим упражнениям заключается в запоминании строго регламентированной последовательности движений, в их точном и самостоятельном выполнении. Выбор методики разучивания массовых и групповых упражнений диктуется направленностью обучения, индивидуальными особенностями учеников и характером движений. Данные упражнения могут разучиваться индивидуально, с последующим объединением участников. Это относится к сложным упражнениям (на комбинированных снарядах, высотных перекладинах и т. п.). Для большинства же упражнений характерно групповое разучивание. Для изучения упражнений чаще используется метод расчленения. Изучается не вся композиция сразу, а выделяется отдельное действие (положение), серия движений или соединение — доза упражнений (не более 4) Затем связки объединяются в более крупные комбинации. При этом элемент или соединение, вызывающие затруднения, изучаются отдельно, а затем вставляются в связку. Непрерывное заучивание подобных упражнений, особенно с детьми, не должно быть более 30 мин. После этого следует делать 10—15-минутный перерыв. Каждую мелкую дозу композиции следует закреплять и доводить до безошибочного выполнения. Режим обучения — чередование изучения движений и отдыха — изменя- ется в зависимости от подготовленности учащихся и сложности упражнения. При этом желателен ежедневный контроль за освоением композиции движений. Показ упражнения учащимся должен быть наглядным (зеркальным), предельно точным, а объяснение должно подсказать ученикам выбор правильного способа исполнения движения. При этом могут быть использованы различные облегчающие приемы: сопровождение выполнения (счет, сигналы, музыка), звуковое ак-4^ центирование, синхронный подсказ действием со стороны преподавателя, изменение темпа выполнения, изменение пространственной ориентировки и др. Важным моментом разучивания данных упражнений является поддержание у учащихся интереса к ним. Для этого результаты действий учеников должны постоянно оцениваться. Не следует забывать о соревновательных и игровых методах обучения, об эффекте присутствия зрителей и наблюдателей, о влиянии характера музыкального сопровождения, которое должно соответствовать особенностям композиции, быть популярным и современным. 14.10. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАСТИКЕ Для организации и ведения учебного процесса при освоении гимнастических упражнений используется широкий круг разнообразных средств. Одни из них создают базу для занятий, другие позволяют разучивать упражнение и совершенствовать навык. Обучение гимнастическим упражнениям проводится на стандартных снарядах. Наряду с этим могут использоваться и «массовые» снаряды, позволяющие группе учащихся одновременно разучивать упражнение. При этом учащиеся должны иметь соответствующую экипировку (спортивную одежду, легкую обувь), а для секционных занятий — ладонные накладки, бинты и др. Помимо основных используются и вспомогательные снаряды и приспособления. К ним относятся: трамплины, стоялки, батут, грибки, амортизационные устройства. Они помогают освоению упражнений и приобретению специальных двигательных качеств. Разнообразны и средства, облегчающие выполнение заданий и обеспечивающие безопасность обучения: страховочные пояса (лонжи), страховочные ремни, поролоновые маты и ямы, смягчающие подушки (на жердях брусьев, бревне), противовесы, тренажерные устройства для имитации целостного движения. Эти средства имеют важное значение для разучивания сложных и рискованных упражнений. К группе сопутствующих обучению средств можно отнести ориентиры (градуированные разметки, гимнастические предметы), звуковые средства сопровождения, различные отягощения (мешочки с песком, специальные костюмы и жилеты). Данные средства обычно используются в обучении эпизодически и индивидуально. Группа технических средств объединяет измерительные, регистрирующие и воспроизводящие устройства: секундомеры, ди- ло 201 намометры, гониометры, кино- и фотокамеры, видеомагнитофоны и др. Они используются с целью получения точной количественной информации, для создания и уточнения представления о технике движения, а также для анализа результатов действия ученика. К методическим средствам обучения относятся: схемы, рисунки, графики, циклограммы, фото- и киноматериалы, модели тела человека (проволочные, плоскостные, объемные), методические разработки с описанием техники и методики обучения упражнению, обучающие программы. Использование разнообразных средств обучения гимнастическим упражнениям является одним из условий успешного освоения движений. Часть III ВИДЫ ГИМНАСТИКИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИИ Гимнастика как доступная для широких слоев населения система занятий физическими упражнениями имеет различную педагогическую целевую направленность: образовательно-развивающую, оздоровительную, спортивную. Для решения многообразных задач физического воспитания используются разнообразные средства, методы и формы занятий гимнастикой с учетом возраста, пола, состояния здоровья, режима труда и отдыха. Эти условия определили частные задачи, содержание образовательно-развивающих, оздоровительных и спортивных видов гимнастики. |