Учебники психотерапии Выпуск 1 Серия основана в 2001 году. Н. С. Бурлакова В. И. Олешкевич

Скачать 4.57 Mb. Скачать 4.57 Mb.

|

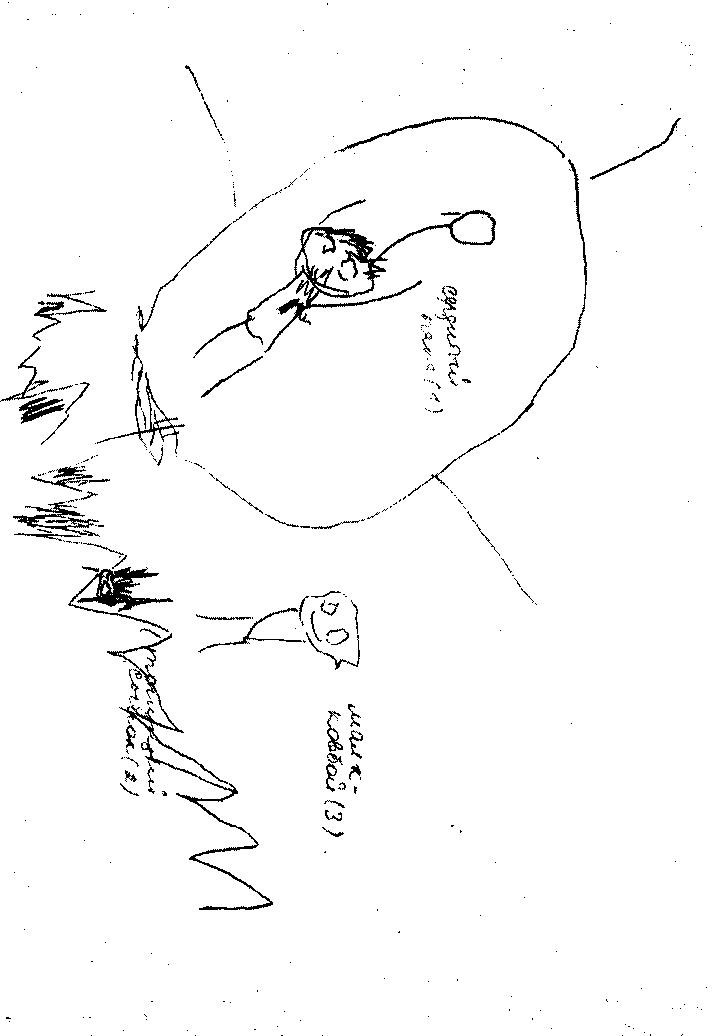

10.3. Специфика проективной идентификации у детей с нарушениями по "пограничному типу". Описание случая диагностики и психотерапииВ некоторых предыдущих публикациях предметом нашего исследования были особенности самосознания взрослых пациентов с пограничными личностными расстройствами, рассматриваемые вами через специфику внутренних диалогов в структуре самосознания, а также особенности динамики внутренних диалогов в психотерапевтическом процеесе в рамках "психотерапии со значимым Другим" (Соколова Е.Т., 1995; Бурлакова Н.С., 1996; Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., 1996, 1997). Основой для уже осуществленного исследования служили идеи Л.С. Выготского и М.М. Бахтина о социальном генезе сознания, о диалоге, который есть "форма самого бытия личности". Здесь психика понимается как структура принципиально диалогическая, в которой имплицитно содержатся различные формы социальных, внешних диалогов. Таким образом исследование состояния внутреннего диалога в структуре самосознания у пациентов с пограничными личностными расстройствами также выступают и генетическим исследованием, осуществленным при помощи специально созданных диалогических методов анализа самосознания и психотерапии, и указывающим на первичные, базовые диалогические отношения (среди которых особая роль отводилась раннему диалогу с матерью), составляющие фундамент самосознания у данных пациентов. В этой связи интересным является обращение к нарушениям по "пограничному типу" в детском возрасте (так называемый, "borderline child"), а именно — к особенностям их формирования, вскрытия природы социальных отношений, "оседающих" в самосознании ребенка, являющихся его основой, и затем проявляющихся в ситуаций психотерапии. Эта задача тесно соприкасается с проблемой понимания формирования во многом центрального для пограничных личностных расстройств феномена проективной идентификации, а также с задачей осознания особенностей психотерапии с "пограничными детьми". В зарубежной литературе (Leichman, Shapiro (1980) и др.) отмечается, что дошкольный период (до 6 лет) является особенно сложным для психологического исследования "пограничного ребенка" и психотерапии, поэтому описание данных случаев обладает самостоятельной ценностью в силу и в настоящее время присутствующей малоизученности проблемы. Именно поэтому мы решили остановиться на подробном описании и анализе наиболее яркого случая из нашей практики, длившегося около 1,5 лет и касающегося опыта наблюдения за ребенком, особенности самосознания которого напоминают последующие характеристики пограничной личности, а также начального этапа психотерапии с ним. Опыт длительной практической работы убеждает нас в том, что дети с такого рода нарушениями могут встречаться и в детском саду, поскольку родители в силу ряда личностных особенностей и недооценки тяжести проблем ребенка, как правило не желают обращаться за помощью в специализированные лечебные учреждения. При анализе данного случая в нашем распоряжении имелись следующие материалы, которые взаимодополняя друг друга, создавали возможность объемного видения случая. Прежде всего это материал, во многом полученный их разных личностных и социальных позиций, и именно поэтому в случае непротиворечивого его совмещения, создававший то представление о ребенке, которое можно было бы назвать "объективным". Сюда относились материалы бесед с матерью и отцом ребенка, касающиеся специфики семейной ситуации, в которую включен ребенок; наблюдения за особенностями материнского и отцовского поведения в момент беседы с ними; данные MMPI для матери, полученные в рамках общего обследования родителей "лицейных" детей; а также - наблюдения воспитателей, отражающие спектр основных проблем, возникающих при взаимодействии с ребенком в детском саду; высказывания детей в адрес ребенка, их отношение к нему ("естественная социометрия", верифицируемая также и через специально организованные процедуры. Так, например, работа с ритмом и ритмизацией в дайной детской группе предполагала выбор друга, с которым "тебе будет приятно простучать вместе песенку", в свою очередь тот звал с собой кого- то еще из детей и т.о. высвечивались предпочтения, отвержения, взаимные симпатии и антипатии в детской группе); "включенное наблюдение" в качестве практического психолога, работающего с детской группой. Кроме этого, применялись стандартные психологические методы, направленные на исследование особенностей познавательной сферы ребенка, включая отдельные методики по готовности к школьному обучению. Последним источником информации выступали собственно материалы психотерапевтических встреч с ребенком, относящиеся к начальному этапу психотерапии (частота встреч 1 раз в неделю, по 1 — 1,5 часа), включая обширную проективную продукцию в них представленную. Перейдем к изложению случая. Когда мы познакомились с М., ему было около 5-ти лет и он был очень подвижным мальчиком, часто "без тормозов", как говорили его воспитательницы, с выразительной лицевой эксперессией, варьирующей от инграциирующей улыбки до выражения отрешенности и углубленной сосредоточенности. В то время у него формально еще были мама и папа, бабушка и дедушка. Медицинская карта содержала сведения о том, что мальчик был рожден от первой беременности, родился в срок и без осложнений, находился на искусственном вскармливании. Раннее развитие протекало без особенностей, на диспансерном учете у специалистов ребенок не состоял. Единственный пункт, свидетельствующий о предполагаемых затруднениях в плане здоровья, был обозначен как "склонность к миопии", что быть может обусловлено поощряемым родителями длительным и довольно беспорядочным просмотром телепередач и разнообразной видео продукции. Мама М. по профессии милиционер, в последнее время посещающая курсы по психологии (заметим, что сама профессия этой женщины, выбранная во многом неслучайно, являлась выражением совмещения смешанных женско-мужских характеристик). В ходе работы в рамках психотерапевтического процесса о ней создавалось впечатление как о властно-неустойчивой женщине, видящей причины неблагополучия мальчика скорее вовне себя (педагоги, воспитатели и т.н.), с подчеркнуто требовательной позицией. Так, основной запрос, с которым мама изначально обратилась к психологу, звучал как: "Поработайте с педагогами, научите их как проводить занятие, сделайте, чтобы М. на занятиях было интересно, иначе он будет всем мешать". Перенос ответственности на внешние обстоятельства, с постоянным "выгораживанием" собственного ребенка ("все виноваты, кроме него"), даже в случаях воровства мальчика, были характерны на протяжении всего времени знакомства с этой женщиной. Другую позицию, которую занимала мама М., можно было бы назвать " подчеркнутой педагогичностью" в сочетании с навязчивой поучительностью — "вы не так с ним (имеется в виду мальчик) разговаривали, а я с ним поговорила и все выяснила". Вместе с тем и по отношению мальчика, и по наблюдениям воспитателей в отличие от мамы, "которой бесполезно что-либо говорить, толку никакого, все у нее виноваты кругом — вот и весь результат", большим авторитетом у М. пользовался отец, имевший влияние на мальчика во многом за счет строгого обращения с ним. Мама, рассказывая о раннем развитии мальчика, не выделяла в нем каких-либо особенностей, кроме "сильно утомлявшего" и длительного плача М. по ночам в первый год жизни. Она подчеркивала нынешнюю подвижность мальчика, которому если не интересно, то "ни за что ничего делать не будет, будет всем мешать", его самостоятельность ("он у меня такой самостоятельный, сам телевизор, видик включает и смотрит"), умение врать, когда нужно, да и "вообще артист он" (последнего представления о мальчике придерживается и отец ребенка). Данные MMPI матери М. показывают наличие внутренней напряженности, недовольства ситуацией, а также свидетельствуют о дисгармоничном сочетании стремления ориентироваться на внешнюю оценку (с вытеснением отрицательных сигналов, исходящих от окружения) и ощущения враждебности со стороны окружения. Характерно подавление своей агрессии при осуществлении социальных контактов, декларации положительного отношения к событиям и людям в них участвующим, при этом, как отмечается, агрессия может проявляться в адрес кого-либо из близких людей. Отец М. — мужчина крупного, несколько полноватого телосложения, по роду своей профессиональной деятельности — военный. В то время, когда семья была в полном составе, мальчик прислушивался к мнению отца, побаивался его. Для осуществления "воспитательных мер" отец М. в основном прибегал к "лишающим" мерам наказания — "не будешь играть на компьютере", "смотреть мультики" и т.п. Стиль общения был отрывистым и беспрекословным, слова отца, подкрепленные его весьма внушительной фигурой, действовали, по словам воспитателей, "отрезвляюще", и они предпочитали обращаться за помощью именно к нему, а не к матери мальчика. Вместе с тем, по нашим наблюдениям, отец мало интересовался ребенком, снисходительно относился к его проблемам, говоря "все пройдет само". На протяжении первого года нашего знакомства с М. он вызывал весьма сходные реакции напряжения, раздраженной усталости, иногда гнева» специфического облегчения в случае неприхода в сад или в момент, когда мальчик забирался родителями, у всего персонала детского сада. Эти эмоциональные реакции являются диагностически значимыми для определения возможного пограничного расстройства, что согласуется с данными литературы (Fast, Chethik (1972); Leichtman, Shapiro (1980)). Жалобы воспитателей касались подвижности мальчика, его непослушания ("срывает занятия"), лживости и единичных случаев воровства ("взял со стола воспитателей игрушку и долго не признавался в этом, только после настойчивых разговоров о привлечении милиции, сознался, что это сделал он"). Воспитатели отмечали также манерность мальчика, склонность "играть" ("сделает невинные глазки, даже если знает, что виноват, и молчит"), что подтверждалось также отдельными высказываниями других детей ("М. так смешно, как обезьяна делает"). Ими сообщалось также о том, что М. обладал хорошими навыками "инструментального поведения", так, он прекрасно знал режим и правила поведения в группе, мог сообщить о всех происшествиях, случившихся в этот день, хорошо воспроизводил весь ассортимент съеденного за день в детском саду и т.п., что указывало на относительно сохранное чувство тестирования реальности. Диагностическое исследование познавательной сферы ребенка выявило недостаток сформированности произвольности и целенаправленности деятельности, навыков концентрации внимания. Приходилось постоянно искать способы, чтобы побудить М. к выполнению тестовых заданий, всячески "подстраиваться" под его внутреннюю логику, что фактически превращало тестовую процедуру в терапевтическую. Истоки затруднений, на наш взгляд, лежали именно в эмоциональной сфере ребенка, к подробному описанию которой мы перейдем ниже. Если обратиться к отношению сверстников к М., то можно увидеть, что среди детей М. особой любовью не пользуется, но он также и не среди отвергаемых. Его устойчиво выбирают "в серединке", детям нравится то, что М. может насмешить, строя разные рожицы, хотя иногда это встречает протест со стороны детей, когда, например, активно мешает проведению нравящегося им музыкального занятия, которое М., по его словам, "терпеть не может". На занятиях с детской группой, проводимыми мной, привычными были две реакции М. Он был либо чрезмерно подвижен, с трудом и не надолго удерживаясь на одном месте, активно пытался отвлечь других детей; либо в случае строго требования "не мешать другим" М. как правило принимал "позу", сидя с подчеркнуто скучающим видом, смотря в потолок. Впрочем, бывали случаи, когда М. заинтересованно занимался вместе с другими детьми, но они были достаточно редки и случались как правило в случае удачного "присоединения" к актуальным для него сюжетам. Летом, когда мальчику было 5,5 лет родители мальчика развелись, а ранней осенью у него умер дедушка, к которому, по словам мамы, "он был привязан". Когда мы увиделись с мальчиком в новом учебном году, он был на удивление спокойно-послушен, пытался угодить, "по правилам" поднимал руку, но его послушание выглядело скорее испугом и подавленностью, изумляло своей контрастностью с присущей М. ранее подвижностью и непоседливостью. Появилась еще одна характерная деталь в поведении мальчика на занятиях, которая исчезла спустя 1,8 месяца, — М: стал стремиться отвечать, постоянно подымал руку, просил, чтобы спросили именно его, а ее кого-то другого, но при этом отвечал лишь бы ответить хоть что-нибудь, часто невпопад ("сколько яблок у ежика?" "15-20", "любое" и т.п.). М. было важно привлечь к себе внимание, не оставаться в одиночестве, быть обязательно включенным в общее дело, по всей видимости отвлекающее его от общего эмоционально-тягостного фона. Обратимся теперь к сюжетам игр М., обратив основное внимание на характер складывающихся в них отношений, специфику выбираемых ролей, поскольку именно они являются "дорогой" к пониманию структуры проективной идентификации — по сути представляющей собой разворачиваемые во внешнем поведении свернутые диалогические отношения. Так, наблюдения за играми детей в группе отчетливо обнаружили властную позицию М., другим отводилась роль "последователя за идеями", поскольку М., как правило, играл с детьми в свои игры, в основном в "человека-паука", космических чудовищ и пр. "нечистей", практически не включаясь в предлагаемые еще кем-то из детей игры. Играл М. самозабвенно, буквально "фонтанируя" различными "страстями-мордастями", премущественно вращающимися вокруг тем смерти, разрушения в насильственных его формах ("дать по башке и он рассыплется" и т.п.), агрессии (данная тематика игр в дальнейшем превалировала и в психотерапевтичском пространстве). Другая игра, наблюдаемая нами, развертывалась на материале отношений М. с девочкой, с которой он пришел в наш детский сад, и продолжалась на протяжении целого года до тех пор, пока девочка, заболев, в детский сад ходить перестала. В этой игре М. был ревнивым мужем, а Ниночка — покорной женой. М. требовал от Ниночки безраздельного повиновения, говоря с акцентом на слове "моя" фразу "это моя жена". Ниночка должна была завязывать М. ботинки, постоянно сидеть с ним за одним столом, при отправлении на прогулку или на занятие держать его за руку, ни в коем случае не отпуская. Она также должна была убирать за М. со стола и играть только с ним и больше ни с кем другим. К концу года ситуация несколько поменялась. Ниночка все чаще стала "смотреть" на других детей и даже позволяла себе, убежав от М., играть с ними. М. реагировал на ее "уходы" крайне ревностно: он заявлял, что теперь "у него будут две жены", при этом брал двух других девочек за руки, усаживал их за свой стол, а Ниночку демонстративно отпихивал от себя, говоря "она мне изменила". Таким образом, эта игра обнаружила склонность М. к болезненной ревности, садистической властности, которые сочетались, впрочем, с чувством неуверенности (столь важное желание М., чтобы его непременно держали за руку), желанием поддержки и сексуальными импульсами. По всей видимости, М. воспроизводил в этой игре семейную драму, идентифицируясь с отцом, и "проигрывая" Эдипову ситуацию, корни которой лежат в более ранних отношениях, что в дальнейшем подтвердилось анализом семейных отношений. Другой аспект, высветившийся в этой неизменной игре — желание родственной связи с Другим, структура которого, впрочем, весьма абстрактна. Не случайно поэтому М. "замещает" отсутствие Другого "не его "качеством", но его "количеством" ("две жены"), испытывая тревогу отчуждения и разделения со "своей" неотъемлемой, "встроенной" частью, функция которой — поддержка и дозволение руководства собой. Таким образом уже в этой игре столь сильное "цепляние" за Другого обнаруживало базовое для мира переживаний М. чувство внутренней незащищенности. Во время психотерапевтических встреч с мальчиком фактически сразу возникли переносные реакции. Поведение мальчика было контрастным, он то с вдохновением отдавался различного рода крушениям, рисованию страхов с последующим их яростным уничтожением, то вдруг просился сесть ко мне на колени, как-то сразу "обмякая", что контрастировало с его обычной сверхподвижностью. Непременным его желанием было держаться за мою руку, когда мы шли в кабинет или возвращались в группу. Чуть позже возникли резкие агрессивно-ревностные реакции в ответ на случайное заглядывание в момент нашего общения с ним педагога или воспитателя, в связи с чем сюжеты игр приобретали разрушительный оттенок. Еще одним интересным фактом в наших отношениях было то, что иногда М. фактически терял "границу" между собой и мной, как бы возвращаясь в состояние недифференцированной слитности. Ярким примером тому служит фрагмент с мандаринкой, которую М., заметив в открытой сумке, попросил отдать ему. Я сделала это, и М. стал тщательно отделять мандариновые дольки, старательно засовывая их мне в рот и несколько секунд ожидая, пока они будут проглочены. Он настолько тщательно и поглощенно делал это (причем в абсолютной тишине), что это невольно натолкнуло на мысль о "потере границ" между им и мной, он пытался "управлять" мной так, как будто я являлась его ртом — его неотъемлемой и неотчужденной частью: фактически, угощая меня, М. кормил себя, удовлетворяя собственную эмоциональную ненасытность, указывая на регрессивное желание вновь сделаться "кормимым и напитываемым". Надо отметить, что контрпереносные чувства, возникшие у меня при этом, и затем используемые в качестве диагностического средства, были двойственны. С одной стороны, мне было интересно, как будут разворачиваться события, и поэтому я "позволила" М. осуществить то, что ему хотелось, предоставив себя в его распоряжение. С другой стороны, тот факт, что через какое-то время я забыла об этом эпизоде, и, вспомнив его, возвратилась к нему вновь, испытывая смещанные чувства и вновь переживая то состояние "измененного сознания", чувства втянутости, затягиваемости, "поглощаемости меня", специфического растворения и какой-то механической неотступности совершаемых действий, свидетельствует о состоянии слитности, неразличенности и неприятных переживаниях с этим связанных. После того, как мандарин был съеден я спросила мальчика: "Ты хотел, чтобы его съела я или ты сам хотел его съесть?", М. потупился как-то растерявшись я ответил: "Чтобы съела ты". Его растерянность, смущение скорее говорили об обратном, заостряя испытанное им (и мной) состояние недифференцированной слитности, неразличимости себя и Другого. Контрастность поведения мальчика указывала не только на глубокую конфликтность самосознания, но и демонстрировала специфику видения и восприятия Другого, истоки которого лежат в искаженном контакте между ним и матерью. Наиболее явно это продемонстрировал рисунок семьи, который я попросила сделать М. на одной из наших встреч, в это время мальчику было ровно пять лет.  Этот рисунок отличается нечетко прорисованными контурами фигур, акцентирована лишь фигура "тонущего сынка", видимая из воды часть которого прорисована неоднократно. Рисунок М. синхроничен, сюжетен, все события, составляющие основу сюжета, присутствуют как бы одновременно в одном пространстве, являясь, тем не менее, отдельно разворачиваемыми "темами", что может указывать на выраженную конфликтность в структуре самосознания. Примерно то же самое можно сказать и о речи М. в момент рисования (как мы увидим далее), для нее характерны своеобразные "перескоки" с одного персонажа на другого, это не гладкая, связная речь, но речь насыщенная аффектом, который как бы помещает в одно пространство и время последовательно протекающие события, во многом спрессовывая их и "сгущая". В центре рисунка помещен "сердитый папа", который сильно наклонен влево, его руки подняты вверх, над его головой воздушный шарик, глаза пусты и широко открыты (так изображаемые глаза вообще характерны для всех рисунков М., и как далее обнаружится на психотерапевтических встречах, означают для него страх, переходящий в глубокий страх смерти и собственной беззащитности перед ее лицом). Отцовская фигура помещена как бы в капсулу (обведена круговой линией), на эту капсулу направлены по всем ее концам "стрелы" — следы пуль, выпущенных еще одним персонажем рисунка — "мальчиком-ковбоем". Он находится справа от отца, значительно меньше его по размеру. Глаза "мальчика-ковбоя" широко раскрыты и также пусты, у него нет рук. В реке с прорисованными волнами виден "тонущий сынок", вернее его голова с широко раскрытым ртом, и поднятые вверх руки, которые первоначально нарисованы синим цветом, а затем сверху закрашены красным. Приведем комментарий М. к нарисованному им рисунку: "Папа сердитый, с большим животом. Потом волны, потом маленький мальчик в воде, он тонет: "Спасите, спасите!". У папы такие смешные волосы, а красного цвета у него кровь, потому что он устал, он истекает. А папа бросается в воду, чтобы своего сынка спасти. А тут у него шарик и он полетит в воду на шарике. А тут в папу человечка стрельнули, а стрельнули потому что они пьяные. А вот они, вот этот мальчик в него стрельнул. А сынка он не спас — утонул. Сердитый же он потому, что не успел искупаться. Больше всего мне нравится мальчик-ковбой, который стреляет". Анализ рассказа (как выражения более рационального пласта самосознания) осуществлялся при помощи метода внутридиалогического анализа высказываний (Бурлакова Н.С., 1996) и дополнялся его невербальным сопровождением (собственно рисунком), указывающим на непосредственно-чувственный пласт самосознания. Так, отчетливо заметны амбивалентность чувств в адрес отцовской фигуры — к ней обращены мольбы о помощи, но ее же пытаются умертвить, "стреляя" в нее, как, впрочем и оградить от смертоносных пуль, помещая в защитную капсулу. В представлении об отце обнаруживается его замкнутость, закрытость, обращенность на себя, так он "сердит, потому что не успел искупаться". М. воспринимает себя как "маленького мальчика", что отражает непосредственно детско-беспомощный пласт переживаний, в отличие от объективированного "сынка", в самом словесном обозначении которого содержится свернутая привязка к определенному лицу (сынок — всегда чей-то сынок). С другой стороны, "сынок" во многом спрессовывая их и "сгущая" — это образ, связанный с защитой отца, с определенной уверенностью в ней, но в этой ситуации присутствует отрицательный залог- этого не хватает, отец не способен "спасти" "маленького мальчика". В этом же слове звучит возможный отголосок семейных конфликтов, вероятная реплика "твой сынок!", указующая и обвиняющая одновременно. Отец по рассказу и рисунку мальчика предстает несамостоятельной фигурой, игрушкой в руках внешних обстоятельств, он хочет одно (например, искупаться), но обстоятельства (в него стреляют, появляется воздушный шарик и пр.) во многом случайные и не зависящие от его воли, не позволяют ему реализорать свои устремления. Точно также и в семейной ситуации — он реактивен, скорее склонен реагировать в ней, не беря на себя ответственность за сложившиеся условия. Так и в сознании ребенка внешний мир предстает как случайный, неупорядоченный, страшный, что первоначально связано с существованием случайного и непредсказуемого Другого. (Поэтому неудивительны столь частые заштрихованные поверх изображения черным цветом рисунки М., создающие ощущение разрушительного хаоса и поглощающей "черной дыры"). Агрессивные фантазии М. — это реакции, призванные защитить его от хаотично-устрашающего мира. Фактическое отсутствие матери на рисунке М., как, впрочем, и в других рассказах мальчика о себе, говорит о глубоком оттеснении переживаний с ней связанных. Во многом материнские характеристики стяжаются на образ отца ("большой живот", "истекание кровью"), создавая нерасчлененный образ отца-матери. При этом отец на рисунке находится в "капсуле", защищающей оберегающей материнской утробе, он отъединен и одновременно защищен через свою отделейность. В этой связи мальчик "стреляет" в отца, но одновременно и оберегает его в своем восприятии, посредством спасительной оболочки отводя от него смертоносные удары, он "тонет" сам, оставляя отца раненым, но живым. Это говорит о желании найти поддержку в отце, а не в материнской фигуре, хронически отказывающей в этом. По отношению к отцу присутствует и внешняя, несколько снижающая его авторитет, позиция, как бы оглядывая отца внешним, чужим взглядом М. говорит: "напа со смешными волосами", что, является, на наш взгляд, следствием конфликтности отношений между матерью и отцом. Наряду с заимствованной позицией есть и глубокое чувство родства и привязанности к отцу, неслучайно появление охранительной оболочки. Таким образом уже на примере отцовской фигруы обнажается предельно конфликтная и противоречивая диалогическая структура самосознания ребенка. Прямая речь мальчика "Спасите, спасите!", свидетельствующая о глубокой идентификации с тонущим персонажем рисунка, являющаяся призывом, мольбой о помощи (у персонажа несколько раз прорисованы тянущиеся из воды руки, широко раскрыт рот, помимо которого на лице трудно разобрать что-либо еще), в сущности обращены к "смешному человеку", неспособному на реальную помощь. "Усталому, с большим животом папе, истекающему кровью" предоставляется шанс "полететь в воду на шарике", что является детским способом разрешения противоречия. "Шарик" нужен для того, чтобы поднять громоздкое тело, сделать его свободным и легким, облегченным от осевших тяжким грузом конфликтов и страданий, от бремени проблем, поднять его для движения в русле спонтанного и непосредственного чувства, перенести в порыве к тому, кто близок для него по крови. Но бегство в фантазию через столкновение с неумолимым чувством реальности оборачивается неудачей — "сынок тонет", суровая и непредсказуемая реальность оказывается сильнее иллюзорных спасительных мечтаний. "Усталость" отца, возможно, связана с его реальными словами "Я устал, оставьте меня", звучащими отголосками и заимствованными мальчиком. Вместе с тем заметны вытесненная агрессивность в адрес отца, неспособного защитить сына, чему свидетельством "истечение отца кровью", указывающее на очень глубокий, архаический пласт переживаний, связанный с "родством", "кровной связью", символическим отцеубийством и ранними сексуальными импульсами. В каком-то смысле указание на "истекание кровью" — знак материнской фигуры, таким образом очищающейся и возрождающейся вновь, оттеняющее глубокие регрессивные тенденции самосознания ребенка. "Истекание кровью" можно понимать и как истощенность страхами исчезновения отца, неопределенностью ситуации и собственной беззащитностью в этой связи, угрозой окончательного (финального) расставания, нависшей в то время в семье М. Депрессивный модус переживаний ребенка представлен в завершении ситуации "мальчик тонет", потому что слабый отец не смог спасти, возникает страх растворения, поглощения водной стихией. Подобно тому, как истекает кровью отец, возвращаясь в первородную водную стихию, так же тонет в волнах и "маленький мальчик", захлебывающийся речной водой, и в этой связи через регрессивное падение возможно, как ни парадоксально, желаемое объединение, утраченная связь двух "кровных душ". Беспомощность отца вызывает ответные агрессивные устремления. Вначале эта агрессия аморфна "стрельнули", но затем она приобретает черты большей определенности. Так, папа превращается в "человечка", а значит — в игрушечную, марионеточную фигуру, что отчасти снижает тревогу от натиска реально испытываемых чувств досады и мести, делает возможным их отыгрывание вовне как бы "понарошку". "Стреляющие", конкретизируются затем в образе мальчика-ковбоя, в образе которого отражена вся гамма амбивалентных чувств: он стреляет, но у него нет рук; он ранит отца, но фигура последнего помещается в спасительную капсулу; он "нравится", и присутствует идентификация с ним, но у него широко раскрыты, как у охваченного смертельным ужасом человека, глаза. "Он стреляет, но стреляет как бы не в своем уме, а потому что пьяный", "пьяный мальчик, стреляющий в отцовскую фигуру" (ср. пьянство как одна из форм регрессии через поглощение в себя жидкости, тенденция к объединению всех трех фигур возможна в этой связи только на основе глубокого регресса, в котором теряется различие внешнего и внутреннего, все "смывается", поглощаемое и уносимое водной стихией). Кроме того видна нестойкость, шаткость агрессивной позиции, изыскиваемые зацепки для возможного ее извинения и снятия. Пытаясь увидеть всех персонажей рисунка как отражающих проекции целостного самосознания ребенка, необходимо отметить их резкую поляризацию, свидетельствующую о глубокой конфликтности самосознания, в пользу этого говорит: попеременная идентификация с тонущим маленьким мальчиком (наличие прямой речи, акцентированная фигура) и мальчиком-ковбоем, стреляющим в фигуру, призванную оказать помощь ("он мне нравится больше всех"); наличие одновременно двух планов в рисунке и соответственно "тем" в рассказе: отец — тонущий маленький мальчик; отец — стреляющий в него мальчик-ковбой; конфликт между привязанностью и мольбой о защите и агрессивными импульсами, направленными на одну и ту же отцовскую фигуру с одной стороны, с другой стороны - агрессия в сочетании с желанием охранить и уберечь, вплоть до жертвенного исхода "мальчик утонул"; конфликт между детским чудотворным желанием легкости, мобильности, свободы и реальным ощущением тяжести, "усталости", "истекания кровью"; противоречивое желание убийства и смертельный ужас, охватывающий при этом; обращение о помощи, захлебывающееся волнами страха и отчаяния, и видение отцовской фигуры, к которой это обращено из внешней, сниженной позиции как "смешной", "игрушечной" и т.п.; отсутствие устойчивой первичной идентификации с матерью и смещение некоторых ее характеристик на фигуру отца; специфическая "синхроническая" речь, сгущающая отдельные пространственно-временные события на основе аффекта. Объединение отщепленных и некоммуницируемых, попеременно существующих ядер в самосознании ребенка, возможно только через регрессивное возвращение в первородную стихию, в слитное и недифференцированное состояние себя и Другого, где различия незначимы, где поглощаются все конфликты и противоречия. Таким образом, структурная и генетическая связность образа Я и образа Другого позволяет говорить 6 существовании двух центральных, паттернов диалогических отношений в структуре самосознания "пограничного ребенка". Первым из них, базовым и первичным, выступает диалог беззащитного, "маленького", "тонущего" Я, обращающегося к охранительно-ограждающему Другому. Второй тип диалога компенсаторно-реактивен: грандиозно-агрессивное Я желает разрушить абстрактно-отчужденного Другого, хронически не отвечающего на жизненные потребности. Подобная диалогическая структура максимально проявится в одном из рисунков, сделанных М. во время психотерапевтической встречи, спустя 4 месяца после описанного рисунка семьи. Рисунок занимает практически все пространство листа. Это машинообразная громада, у которой есть два колеса, тело, на одном горбу которого установлена палка с прутьями, смотрящими в правую сторону (типа антенны), а на шее, нарисованной под прямым углом к телу, находится огромная голова с акцентированными "пустыми" глазами и таким же по размеру и способу рисования круглым ртом, нос отсутствует. Внутри тела машины находится человек, руки которого держат руль. У него большие пустые глаза, нарисованный черточкой нос, улыбающийся рот и всклокоченные волосы. Когда я спросила о том, что это за существо, М. описал его как "трехколесное плохое существо, и привидение к тому же, которое всех ело". Во время рисования М. говорил следующее: "Летающий дядя — они хотят управлять им, а он сам идет, они хотят остановить его только пистолетом, а он сам идет, у них ничего не получается. А один дядя придумал хорошую идею — разбить голову и сдуть колеса, но у них ничего не получилось, потому что он железный". В данном случае заметны следующие существенные детали: 1) жгучее желание силы, ее неукротимость и автономность, ее обособленность и изолированность, которой никто и ничто не страшны, напротив, она устрашает сама, как способ справиться с неукротимым, страшным миром; 2) специфическая механичность, машинообразность этой силы указывает вместе с тем на ее защитный характер. По сути она является, в силу своей управляемости и "послушанию" командам летающего дяди средством, при помощи которого можно реализовать требующую выплеска агрессию, и более того, сделать ее посредством этого хотя бы отчасти управляемой и понятной. В этой связи здесь представлена попытка справиться со своими агрессивными импульсами и объяснить их, самому себе прежде всего. С другой стороны, сама механистичность, реализованная в рисунке, обозначает одновременно и стоящее за ней непосредственное чувство слабости, указывает на "механическое", внешнее, сочленение и сопряжение различных конфликтных реакций в противовес их "живой" коммуникации; 3) "плохость" этой силы свидетельствует об отвержении самого себя, вместе с тем отчасти используемое и с манипулятивными целями; 4) плохая, устрашающая (приведение) и пожирающая сила (неотвратимая!), как следует из рассказа М., по характеру рисунка, напротив, "ужасно боится сама" (расширенные глаза). В этой связи желание быть сильным и устрашающим компенсаторно, надстраивается над внутренней слабостью и беззащитностью. Скорее это попытка уподобиться внешней (прежде всего семейной среде), в которой используются преимущественно механически-насильственно-наказывающие действия, чем действия, основанные, на понимании ребенка. Первичное чувство слабости, беспомощности и подавленности является встроенным и базовым в проявляемое агрессивное и властное "грандиозное" чувство. В дальнейшем на одной из психотерапевтических встреч М. отчетливо войдет в соприкосновение с чувством слабости и сумеет высказать его от первого лица. Так, играя с М. с "волшебным олененком", которого он выбрал для исполнения всех своих желаний, М. просит его принести "огромный мешок, где будет много домовых, пауков-шестируков и черных смертей, только не завязанный". Мы играем в нарисованных и затем вырезанных домовых с пауками. И дальше М. говорит (запись дословна): М.: Я их ужасно люблю, я могу целый день играть в этих пауков. П: Да! (С пониманием) А когда ты в них играешь, тебе как? Как ты себя чувствуешь? М.: Как настоящий паук (оживленно). П: А он какой — настоящий паук? Опиши мне его (с интересом) М.: Он может лазить по стенам, хоть на самую крышу, он бесстрашный. А еще он — злой. Он никому добра не приносит, он только зло приносит (в последней фразе отчетливо произносится каждое слово). П: А что тебе больше всего в нем нравится? М.: Его лицо, его маска, если она снимается. П: Маска... А какой он под ней? М.: У него желтые волосы. Он злой, только у него лицо в коже. П: А он когда-нибудь добрым бывает? М.: Ни-ког-да (акцентирование и не терпящим возражений голосом). П: Ты сам-то не боишься его? М.: Нет. П: А ты какой? М.: Сильный, бесстрашный, я хочу, чтобы он меня боялся, и все игрушки мне отдавал (постепенно воодушевляясь). П: Ты хочешь, чтобы он тебя боялся... (полувопросительно, полуутвердительно) М.: Да, чтоб он думал, что я сильный и посмотрел, что у меня такие мускулы!! (с восхищением показывает на свои мускулы). П: И он думает, ух какой М.!, какие мускулы.!., (с восхищением) М.: Да, а когда я его близко ударю, ему очень больно. Чтоб он думал, что на груди у меня такая кнопка, что я нажимаю и у меня, мускулы хоть до самых потолков, до неба, до Луны. (с упоением, очень экзальтированно). П: А что он еще про тебя думает? (с интересом) М: (с воодушевлением) Что я самый сильный, смелый, хороший, (чуть растерянно) я пока еще не знаю... П: Сильный, смелый, хороший... (любовно произнося каждое слово) М.: Да, это ему только кажется (грустно). П: А на самом деле ты какой? М.: На самом деле я — не сильный (тихо, раетроенно, чуть запинаясь). А сам я — маленький, а сам-то — мускулов нету. Он только так думает, он смотрит... В этой связи грандиозные мечтания мальчика о физической силе и непобедимости, во-первых, сигнализируют о глубинном внутреннем неблагополучии, во-вторых, являются специфическим средством, чтобы справиться с ним, в-третьих, выступают знаком, указывающим на то, что же все-таки жизненно необходимо М. от Другого а это, защита, внимание, любовь; в-четвертых, как это не удивительно, реализуют функцию восстановления семейного единства, связи, чувства "мы", поскольку здесь М. пытается "заговорить" на языке своих родителей — языке жестком и агрессивно-властном. В этой связи мы можем говорить о генезе проективной идентификации власти, столь явно реализуемой М. как в играх с Ниночкой и с другими детьми, в его фантазийной продукции, а также в психотерапевтических отношениях. В данном случае власть является оборотной компенсаторной стороной беззащитности и зависимости. Идентифицируясь с насильственно-властной семейной средой (а в восприятии М. тема наказания, как покажет движение психотерапии, приравнивается по смыслу убиению и разрушению-примером тому многочисленные рисунки "расстрелов", темы "смертельных укусов" и пр.), мимикрируя исходя из ее требований, М. одновременно чувствует глубокий зазор между ней и реальным ощущением собственного бессилия и слабости. Здесь же в силу раннего характера нарушения проявляются и черты других проективных идентификаций (сексуальности и инграциации), будучи синкретически слитыми и легко переходящими друг в друга. Итак, подведем некоторые итоги. Хроническое неудовлетворение потребностей "маленького Я" в защите вызывает страх непредсказуемости и хаотичности, страх уничтожения и поглощения, а также желание, "спасая" себя, найти Другого, посредством которого возможно "завершение" ситуации. Возникающие охранительные тенденции приводят к быстрому "прилипанию" к Другому, который в силу раннего характера нарушения, воспринимается, во-первых, как часть себя, а во-вторых, его отсутствие возрождает к жизни сильнейшую тревогу, связанную со страхом смерти и аннигиляции. Наличие "хороших, принимающих" черт в Другом требует их оберегания от соприкосновения с "плохими, поглощающими" образами, поскольку их соседство неминуемо грозит их "размыванием" и разрушением. Отсюда навязчивая деятельность контроля, во многом механически-воспроизводящаяся. Таким образом, на примере данного случая можно отчетливо увидеть истоки зарождения и формирования в особых ранних диалогических отношениях специфической личностной структуры. Незавершенный, непрожитый характер диалога между матерью и ребенком на ранних этапах онтогенеза приводит к образовавгао защитно трансформированных диалогических образований, отличающихся властностью, агрессивностью, изначально синкретически слитых с сексуальными импульсами, поисками "родного по крови" и желанием инграциадии, направленных в адрес Другого. Таким образом становится явной природа проективной идентификации, ее опора на внутреннюю незащищенность ребенка, ее функциональная направленность, связанная с неотступным желанием установления связи с восполняющим дефицитарность Другим. Синкретичность, переплетенность различных составляющих проективной идентификации (власти, зависимости, инграциации и сексуальности), легкость перехода их друг в друга составляют особенности проективной идентификации у детей с нарушениями по "пограничному" типу. |